扶正祛邪理论及治则与基于宿主靶点和病毒-宿主靶点相结合的抗病毒药物设计理论和方法

病毒感染性疾病是一类严重威胁人类身心健康的疾病,所以,设计有效的抗病毒药物一直是药物科学研究的一个主题。长期以来,单一地针对病毒靶点一直是抗病毒药物设计的基本策略与方法,例如抗流感病毒药物设计中的M2离子通道抑制剂和神经氨酸酶抑制剂[1],抗乙肝病毒药物中的以病毒核酸为靶点的核苷类药物[2]等。由此的抗病毒药物研究虽然也取得了一系列重要进展,且有一系列的抗病毒药物在临床得到广泛应用,但这类药物在临床的大量和长期使用也面临许多新的问题,如抗病毒效果不甚显著,病毒耐药性和病毒变异株的产生以及病毒对疫苗作用的逃逸[3]等。因此,寻找新型抗病毒药物一直是临床病毒感染性疾病治疗的迫切需求,因而也一直是药物科学研究的一个热门方向。

此前,我们基于中医药学理论,先后提出了“生态病因学或分子生态病因学”的假说[4]以及从中医药学“扶正祛邪”理论和治则出发进行新型抗病毒药物设计和基于“扶正祛邪”治则及方药筛选新型抗病毒药物的研究方向[5]。以此为基础,以下我们以抗流感病毒药物研究为例,进一步讨论基于宿主靶点(base on host targets)和基于病毒-宿主靶点(base on virus-host targets)相结合的抗病毒药物设计理论和方法的问题。这是药物科学近年来在抗病毒药物研究领域新开辟的一个研究方向,然令人惊奇的是,这一全新的研究方向竟然与传统中医药学“扶正祛邪”的理论近乎相同,其间蕴涵的一系列尚未阐明的内容十分令人关注。

宿主蛋白

研究证明,在流感病毒复制周期(吸附、穿入、脱衣、mRNA合成、蛋白质合成、vRNA复制、病毒颗粒组装与释放)的各个阶段都有众多的宿主因子或宿主蛋白参与,这些宿主蛋白活性的表达及其结构生物学状态对于流感病毒的复制及其复制周期的生物热力学和生物动力学状态有十分重要的影响,进而影响并决定着流感病毒对宿主的侵袭性和破坏性,是流感的临床病理学和症状表现的分子基础。有关参与流感病毒复制周期的宿主蛋白的研究,读者可以参阅相关文献[6]。

这一系列的研究表明,不仅有很多宿主蛋白参与了流感病毒在宿主细胞内的复制周期,而且这些不同的宿主蛋白在流感病毒复制周期的不同阶段,发挥着不同的作用。相信随着研究工作的不断深入,还会发现更多的与流感病毒复制有关的宿主蛋白。有关病毒复制周期中宿主蛋白的研究为药物科学基于宿主蛋白进行抗流感病毒药物的设计提供了许多可供选择和优化的新靶点。

宿主分子信号转导通路

在流感病毒感染早期,宿主细胞的一系列分子信号转导通路(molecular signal transduction pathways)就已经被激活。这些被激活的分子信号通路有很多,但基本上可以将其分为两类,一是与宿主天然免疫应答有关,二是为病毒复制所必须。

与宿主遗传性免疫应答有关的分子信号转导通路以识别病原体相关分子模式(pathogen-associated molecular patterns,PAMPs)促发宿主的序列天然免疫应答,并形成宿主的保护性炎症反应。而与此同时,宿主还有一套防止炎症反应过度而造成细胞组织损伤的分子机制,这一分子机制如环氧合酶-2(cyclooxygenase-2,COX-2)、鞘氨醇-1-磷酸盐(sphingosine-1-phosohate,SIP)、过氧化物酶体增殖剂激活受体(peroxisome proliferator activated receptor,PPAR)和高迁移率族蛋白 B1(highmobility group box 1,HMGB1)等。关于为病毒复制所必须的分子信号转导通路,已经得到研究的如Ras/Raf/MEK/ERK、NF-kB、PKC、P13K/AKT等,这些通路几乎参与了流感病毒复制周期各阶段的活动[7]。有关这些宿主分子信号转导通路的详细研究,有兴趣的读者可参阅相关文献,此处不再赘述。

我们相信,这两类宿主分子信号转导通路在病毒复制周期中存在着复杂的动态相互作用,而正是其相互作用状态影响和决定着病毒复制周期的动力学状态。

从宿主分子信号转导通路的研究,能够导出一个关于筛选最佳抗流感病毒药物设计的新策略,这就是针对这些分子信号转导通路的相关关键靶点进行综合性的多靶点设计,既有效抑制病毒复制所需的宿主分子信号转导通路的活性,又提升宿主天然免疫应答相关的分子信号转导通路的活性,而在提升与宿主天然免疫应答相关的分子信号转导通路的活性的同时,还不致于使宿主发生过度炎症反应,从而形成稳态的免疫应答。已有的研究表明,NF-κB抑制剂就可以通过直接抑制病毒和病毒感染后细胞因子和趋化因子过度产生两种机制产生抗流感病毒作用[8]。

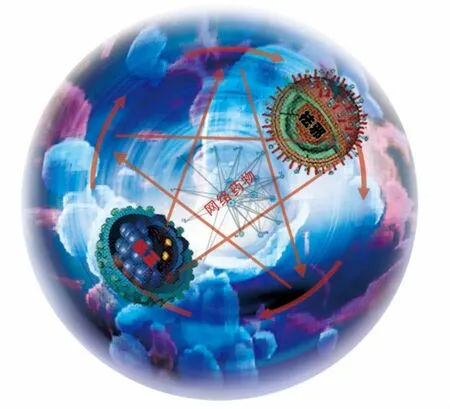

病毒复制蛋白网络、宿主蛋白网络及其动力学对应关系和抗病毒网络药物

根据系统生物学(systems biology)和网络生物学(networks biology)原理,我们可以进一步推测,在流感病毒复制周期内,宿主蛋白是作为一个蛋白网络参与、影响和决定流感病毒的复制周期,这里我们将其称为宿主蛋白网络(host protein network,HPN),而在病毒侧,病毒复制周期中的一系列功能蛋白也同样会形成一个蛋白网络,这里我们将其称为病毒复制蛋白网络(virus replication protein network,VRPN)。宿主蛋白网络(HPN)与病毒复制蛋白网络(VRPN)构成一种特定的网络动力学对应关系(HPN-VRPN dynamic corresponding relation),归根结底是病毒与宿主之间在分子水平的这种蛋白网络动力学对应关系决定了病毒复制周期的非线性动力学状态,从而最终决定了流感的临床病理学状态及其临床表型。这就是流感病毒感染,当然也可能是所有其他病毒感染性疾病发病的分子网络病理学(molecular network pathology)机制。与此相应,也就为药物科学进行分子网络药理学(molecular network pharmacology)设计,并以此为基础研发全新的抗病毒网络药物(network drug of antiviral)提供了一个分子网络病理学模型。

综上所述,可以看出,有关流感病毒复制周期内宿主蛋白和宿主分子信号转导通路相应的分子机制研究表明,病毒在宿主内的复制以及由此决定的病毒感染性疾病的病理学进程或转归,并不是只取决于病毒本身,而是取决于病毒蛋白网络与宿主蛋白网络的动力学对应关系以及病毒复制与宿主分子信号转导通路之间的相互作用,且这种分子水平的对应关系和相互作用包含有丰富的非线性生物热力学(non-linear biothermodynamics)和非线性生物动力学(non-linear biodynamics)特征和性质。

这里要特别指出的是,这一系列的最新研究既为病毒感染性疾病的分子生物物理学诊断(molecular biophysics diagnostic techniques,MBDT)技术的研究和应用提供了新的思维方式和研究方向,也为药物科学基于宿主靶点和病毒-宿主靶点相结合的策略设计新型抗病毒药物奠定了理论和方法基础,更为重新理解和诠释传统中医药学的“六淫致病”及其“正邪相争”理论以及可以监测机体“正邪相争”过程与状态的“六经辨证”、“卫气营血辨证”和“三焦辨证”等辨证论治理论及方法提供了一个新的研究“视窗”。一个大胆的假设是,这些传统中医药学理论及方法的原理可能就蕴含在这一系列的分子机制中(另文讨论),而中医药学在“六经辨证”“卫气营血辨证”和“三焦辨证”理论及治则下的系列经典方药则有可能为未来药物科学设计新型抗病毒网络药物提供一个具有临床先验基础的可供筛选的先导药物库。有兴趣的是,此前,我们已经基于中医药学“方证相关”理论提出了全新一代“网络药物”设计和研究的新方向[9]。

[1]Zhang Q,Zhao Q J,Xiong R S,et al.Research progress of anti-influenza virus agents[J].Acta Pharm Sin,2010(45):289-299.

[2]钟敬波.抗乙肝病毒核苷类药物的研究进展[J].中国热带医学,2007,7(11):2133.

[3]Sheu T G,Fry A M,Garten R J,et al.Dual resistance to adamantances and oseltamivir among seasonal influenza A(H1N1)viruses:2008-2010[J].J Infect Dis,2011(203):13-17.

[4]冯前进,刘润兰.从“六淫致病论”到生态病因学[J].山西中医学院学报,2007,8(1):14.

[5]冯前进,窦志芳,耿炤,等.中医学扶正祛邪治则:预防和治疗病毒感染性疾病和抗病毒药物设计的一个新策略[J].山西中医学院学报,2007,8(1):5-8.

[6]马琳林,蒋建东,李玉环.抗流感病毒药物宿主靶点的研究进展[J].药学学报,2014,49(12):1631-1638.

[7]Dai X,Zhang L,Hong T.Host cellular signaling induced by influenza virus[J].Sci China Life Sci,2011,54:68-74.

[8]Pinto R,Herold S,Cakarova L,et al.Inhibition of influenza virusinduced NF-kappaB and Raf/MEK/ERK activation can reduce both virus titers and cytokine expression simulataneously in vitro and in vivo[J].Antiviral Res,2011(92):45-56.

[9]冯前进.基于中医药学方证相关理论的新疾病-药物网络和网络药物研究[C].系统和网络生物学与中医药学学术大会,澳大利亚阿德莱德大学,2012.