中华元素英译他者意识构建

王绍舫

(沈阳大学外国语学院,沈阳 110041)

一、符号翻译观的他者意识

翻译与符号学息息相关。符号学就是研究符号、符号系统和人类符号活动的科学[1]。符号翻译观的理论基础是解释符号学 (interpretive semiotics)。解释符号学研究者运用符号学意义观解决应用层面的问题,研究东西方人文科学与人文学术传统。国内外学者将解释符号学观点应用于翻译研究。雅各布森(Roman Jakobson)从符号学的观点将翻译定义为“用另外某种语言解释语言符号”。中国著名学者陈宏薇指出,符号研究已经远远超出社会文化生活范围,符号学应该放眼于全球范围即生物圈内研究符号[2]。

中华民族有独特的文化资本,通过符号活动与西方社会不断进行着“共变互动”。这种“共变互动”是按社会认知交流需要,不同符号系统间相互转换、传递信息的语言文化活动。因此,具有符号转换性、文化性和社会性等特征。世界是充满符号的世界,符号可以表示世间万物,从古至今人类的活动从未离开认识符号、创新符号、为符号定义和解释符号意义。

在语境因素、语言结构因素和文化因素的共同作用下,符号呈现出千变万化的特点[3]。总体来说,符号有3类:(1)相似符号 (icons),如:个人照片。(2)相关符号 (indexes),如:温度计上的读数。(3)象征符号 (symbols),语言是最典型的象征符号。语言符号表达不同民族的思维习惯,同时也负载各个民族固有的文化信息。将源语文本翻译为目的语文本,最终目的是寻求解释体与表现体的相似关联。不同语言符号之间存在差异性和民族文化的独特性,翻译不可能传递原语所有的信息,在符号转换中文化信息的亏损和丧失是不可避免的现象。

符号范围包罗万象,是无法在绝对真空中开展的社会活动,人类符号活动自然体现出他者性特征。苏珊·彼得里利指出,人类拥有强烈的创造性想象、善于独立思考,是具备独特符号活动能力的动物。作为符号动物,人类思考着本民族符号,也思考着本民族之外的其他符号。符号活动使社会能量呈现出碎片式、张力性特征,零散状地存在于世界文化各个角落。

作为符号,译者占据符号生物圈网络上的一个结点,摆脱对自我的盲目迷恋,展现出他者意识,倾听网络上其他任何符号的声音。他者意识是一种交际意识,是从他者的角度观察自己,提高自己,它有可能是意义产生的准备阶段或前过程,或者说它本身就蕴含着丰富的意义。他者意识可以分为两种:主动他者意识和被动他者意识。仅限于文本内容翻译的是被动他者意识;而为了传播祖国文化,有意识“传真”中国文化,化被动为主动的他者意识,才是积极的他者意识。主动他者意识是研究的焦点,涉及译者语言能力、语言习惯、文化心理等多方面知识,是对译语读者权威的尊重和关心。他者意识是符号翻译观的他者效应,能够适应“中国文化走出去”的宏伟战略目标,是翻译教学、翻译研究发展的重要基石。文中笔者选择具有中国文化元素特色的句子为例,说明译者的他者意识在汉英符号活动实践中举足轻重的作用。

二、中国文化元素英译的符号活动

通过符号活动,中国文化主动走向世界,为世界文化注入了活力。很多华人译者在中译外符号活动领域争取到历史性话语权,结束了中西方交流中的不平等现象。文化输出需要自信,也需要世界眼光。我们必须清楚,汉语这套语言符号系统具有意合性,语法是软的,有弹性、艺术性。中国人总是努力将美直接融入生活,融入自然。独特的汉字结构给人一种充满柔情和艺术美感的想象空间。因此,才有字魂诗魄、杜鹃啼血、水滴石穿等中式表达方式。但是在西方,英语只是记录声音的符号,是充满理性的存在。译者只有具备他者意识,才能把“带有音乐性思想”的汉文化符号“传真”到西方。请看下面例子:

例1:兽云吞落日,弓月弹流星(《浮生六记》)

中国特色诗歌翻译到位的评判标准是:读者头脑里是否浮现出相应的图示框架,产生相应的联想。符号转换过程中追求相同的艺术效果比追求相同的艺术手段重要得多。采用相似艺术手段产生的效果未必令人满意。由于政治、历史、文化和民情风俗的差异,两种不同语言符号系统之间存在一道无形壁垒。翻译工作者两脚踏中西文化,不能安静地等待现实厚壁的坍塌,应该自觉地有意识运用他者意识,做到“东西文化融合”。译者的他者意识具体表现在以下几个方面。

(一)必要的心理学知识

掌握向外国人讲中国文化的微妙心理,在两种文化碰撞中寻找一个平衡支点。在中国译学史上,林语堂是第一个明确提出翻译心理学理论的译者。提倡既不能将中国文化元素“削足适履”,翻译完全西化,丧失文化身份认同,又不能一味地直译,不加变通地翻译原文得不到读者芳心,吃力不讨好。适当采用归化的翻译策略,对相关文化点进行弱化处理,用渐进稳妥的方式推行中国文化,有利于满足西方读者的“社会集体想象”。请看例子:

例2:穷棒子闹翻身,是八仙过海,各显其能。

译文:When we pass from the old society to the new,each of us shows his true worth.例3:不到黄河不死心。

译文:Until all is over,ambition never dies.

“八仙过海”和“黄河”是典型的中国传统文化元素词汇,语言结构高度浓缩,以意统形。译者在翻译过程中,照顾到译语读者的文化接受能力,灵活地使用变通翻译策略,翻译成英语的复合结构或介词结构,把汉语句子的内部逻辑关系表达出来。译文对文化点“八仙过海”和“黄河”进行弱化处理,翻译中国传统文化的内涵意义,符合外国读者的接受习惯。美国翻译理论家奈达指出:“语言符号在文化中的作用和文化对用词和习语意义的影响是如此广泛,以至于在不细心考虑文化背景的情况下,很难对文本做出恰当的理解。”[4]再看一个例子:

例4:有物混成,先天地生,寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天下母。吾不知其名,字之曰“道”。

译文:Before the Heaven and Earth existed,there was something nebulous:silent,isolated,standing alone,changing not,eternally revolving without fail,worthy to be the Mother of All Things.I do not know its name and address it as Tao.[5]

这是中国传统哲学智慧观。对文化点进行弱化处理的同时,译者也保留了“道”的音译“Tao”,即采用“异化”翻译策略,是解决中国文论“失语症”的神奇“电码”。中国哲学语言的文化表征、表层结构、思维习惯等诸多特质得到保留,呈现出有别于西方读者本土价值观的异域特色,新颖独特的“他性”特征和东方哲学韵味跃然纸上。

(二)对作者负责

作者在写作时的意向读者没有指向译语读者。作者和译语读者分属于两种迥然不同语言符号系统内,他们的世界观、审美观、所处时代和思维方式完全不同,因此两者之间存在绝对性差异,针对同一社会现象的表述可能完全不一致。请看下面的例子:

例5:红酥手,黄腾酒(陆游《钗头凤》)

译 1:red hands,yellow rice wine

译2:Pink hands so fine,gold-branded wine

例6:那个掌管培训的女人简直就是个母老虎。

译1:The woman in charge of training department is an absolute tigress.

译2:The woman in charge of training department is an absolute dragon.

例5译1译成“red hands”,英语读者头脑产生的联想是一双沾满鲜血的罪恶之手(red hand),而不是唐婉那双娇嫩红润的可爱巧手。麻烦出现了,本来是娇巧可爱的“红酥手”,译成英文却成了可怕的血手。所以译2从他者意识出发,改译为“Pink hands so fine”才恰如其分地表达出原作者的意图。

例6译1中将“母老虎”翻译为“tigress”,是不折不扣的一只雌性老虎,西方文化的符号序列在此处与中国文化符号处于断层状态。译2“dragon”才对应凶神恶煞的女人意向,符合“母老虎”一词的内涵,选择“dragon”才能修补此处的文化符号断层。词汇选择差异在文化符号断裂处所呈现的作用如同闪电与萤火虫释放的光波。翻译不是海市蜃楼的奢望。有他者意识能力的人,翻译世界在他面前是圆融相通的。

(三)对西方读者负责

语言符号是文化的组成部分,受文化的影响和制约[6],有特定文化的烙印;文化的传承和昌盛也离不开语言符号。尤金·奈达曾说:“在一特定社会中被人们所共识的信条和理念,是以潜在的假设形式存在着,被生活在同一社会的群体所认可与共享。”中西方文化存在文化错位现象,采用对西方读者负责的态度,就是发挥译者的主观能动性,努力让译本贴近读者,化解原作因文化、时空,以及语言自身差异所造成的不可译性,使原文信息在译语中得到介绍和顺利融合。请看例句:

例7:刘备章武三年,病死于白帝城永安宫,五月返回成都,八月葬于惠陵。

例8:文人讲武事,大都纸上谈兵;武将论文章,半属道听途说。(《幽梦影》)

例9:有笔头千字,胸中万卷,致君尧舜,此事何难。(《东坡诗文选》)

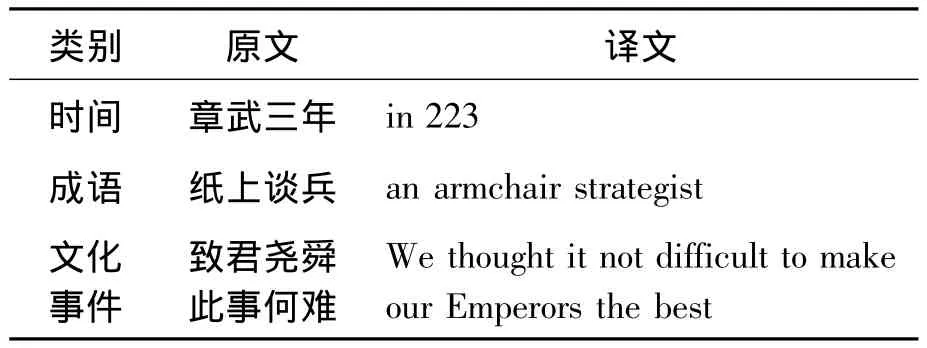

例句中画线部分是典型中国特色表达方式,需要译者做出变通处理,满足译语读者的阅读理解需要。请看表1翻译:

表1 中国特色文化在译语中的处理

例7中的时间表示方法是按照中国皇帝年号来标识,放到英语中会使读者不知所云,把“章武三年”调整为公元纪年223年,直接转换成了通用的纪元方式,一目了然。例8将“纸上谈兵”进行意译,采用西方语言表达方式,改译为“an armchair strategist”,不仅含义符合原文,而且语言地道、形象。例9“尧舜”没有出现在译文中,而用“emperors”代替。译文词语将原作所负载的情感意思、语气、逻辑充分表达出来,显示了译者的个性、诗性和智性,是行家里手之作,是难得的“佳作”“神译”。

符号活动是差异性与原生态性在和谐共存的前提下谋求发展繁荣。本雅明在《译者的任务》中强调了意译的必要性,即“翻译需要忠实于原作,这样的译作反映了语言互补的精神追求”,而“译者获得荣耀光环的前提就是在译语中挖掘出原文的等同效应”[7]。中国元素与西方文化互为文化他者。中国文化元素在异域原生态文化中具有“情景缺省”“语境缺省”和“文化缺省”等特点,面临文化生存融合与繁荣的挑战。译者保留原作故事的基本情节、层次,保留文化他者与文化自我的“同”,同时进行情节改编、删减或增添信息,用读者熟悉的英文表达方式表述中国情调,减少中西读者的心理差距,才能让西方读者了解、喜爱中国文化。中国文学与西方现代文学创作手法存在众多难以逾越的鸿沟,恰当采用他者意识,译文的字里行间才能充满灵性和东方诱惑美,活色生香的气息扑面而来。

三、结语

符号翻译观的他者意识要求译者倾听其他符号的声音,超越于文本内容翻译的被动他者意识,化被动为主动。生活在有形与无形的符号网络地球村中,为了传播祖国文化,有意识移植或传真中国文化,译者必须具备主动的他者意识和责任感。必要的心理学知识、语言能力,对原作者和译语读者负责,是符号翻译观他者意识的具体表现形式,能够适应“中国文化走出去”的宏伟战略目标,是翻译教学、翻译研究发展的重要基石。

中国文化符号在西方国家的译介还处在起步阶段,中国文化符号输出远远小于西方文化符号的输入。中国文学作品是中国五千年文化浓缩的符号精华。然而,我国经典文化作品的译作在西方读者群中的接受度与我国举足轻重的经济地位很不相称,主要原因有两点:其一,英美读者具有普遍性的民族优越感,对中国文化存有偏见;其二,译者缺乏有效的理论后盾,导致一些经典的中国作品译作偏离于译语读者的认知维度[8]。有鉴于此,译者需要加强符号学翻译观的主动他者意识,对比研究中西两种社会文化符号网路之间的“相同”“相异”以及“互补性”,借鉴前人翻译实践的成功经验,传播中国文化,同世界文学进行富有才华的对话。

[1] PETRILLI S.Semiotics[C]//The Routledge Companion to Semiotics and Linguistics.London/New York:Routledge,2001:260 -261.

[2] 陈宏薇.苏珊·彼得里利的解释符号学翻译思想研究[J].上海翻译,2007(4):1 -8.

[3] 袁颖,王绍舫.认知动态顺应论视角下的汉语公示语英译[J].大学英语,2014(2):294-297.

[4] NIDA E A.Language and Culture:Contexts in Translating[M].Shanghai:Shanghai Foreign Languages Press,2001:1.

[5] LIN Yutang.The Wisdom of Laotse[M].Beijing:Foreign Language Teaching And Research Press,2014:96.

[6] 王绍舫.认知图示对旅游景点解说词汉英翻译作用研究[J].重庆与世界,2013(8):39-41.

[7] 本雅明.译者的任务[M]//国外翻译理论导读.天津:南开大学出版社,2008:319-322.

[8] 马会娟.英语世界中国现当代文学翻译:现状与问题[J].中国翻译,2013(1):64 -69.