德语长篇小说《艾菲·布里斯特》的统一与对称

梁黎颖

(上海应用技术学院外国语学院,上海 201418)

德语小说《艾菲·布里斯特》是19世纪德国作家台奥多·冯塔纳(1819—1898)晚期写的一部长篇小说,它既是冯塔纳的代表作,也是德国批判现实主义的代表作品之一,①台奥多尔·冯塔纳.《艾菲·布里斯特》,韩世钟(译),上海,1980,第1 页。作品在其出版之时即获得了文学批评界相当积极的评价。②Siehe Theodor Fontane.Effi Briest.Text und Kommentar.Frankfurt am Main,2004,S.353.

本研究旨在立足德语文本,对于该小说的时间框架、人物构建,以及情节构建,进行较为深入的文本阐释。研究所据的德语版的《艾菲·布里斯特》为凯特尔(Walter Keitel)与纽伦贝格(Helmuth Nürnberger)编辑的、由慕尼黑卡尔·汉泽出版社(Carl Hanser Verlag)于2005年出版的《台奥多·冯塔纳:作品、笔记与书信I/4.(Theodor Fontane:Werke,Schriften und Briefe I/4.),原著的篇幅总计290页。中译文基本由笔者按德语原文所译,同时也参照上海译文出版社韩世钟的中译本《艾菲·布里斯特》。

一、结构的统一构建

整部小说共36章,主题以普鲁士贵族女子艾菲(Effi)的婚姻生活作为主线,叙述顺序涵盖了艾菲结婚前、结婚后和离婚后的3个时间段。小说主要按照时间发展的自然顺序进行,叙述者也在某些部分追溯了人物的过往或是作了时间的跳跃。小说的时间跨度约为12年。

(一)小说的时间框架

在整部小说的36个章节中,女主人艾菲从开篇时的天真少女,直到最后中年的黯然离世,这36章也恰好涵盖了小说主题中艾菲婚前、婚后和离婚后的时段。从章节划分来看,第一时间段即艾菲结婚前,包含了第1至5章;第二时间段即艾菲结婚后,包含了第6至31章;第三时间段即艾菲离婚后,包含了第32至36章。

第一时间段:艾菲结婚前(第1至5章)

艾菲在小说的第1章中,以一个活泼好动的形象出现。在第2章中,艾菲在玩耍中被父母告知,曾在几十年前追求过她母亲的殷士台顿(Innstetten)男爵,如今要向艾菲求婚。在第3章中,艾菲即与殷士台顿男爵订了婚。

婚礼的庆典之后,这对新人于10月3日前往意大利度过蜜月之旅,并将在凯辛小镇开启一段波澜不惊的生活。

第二时间段:艾菲结婚后(第6至31章)

第1部分 (第6至14章)

艾菲夫妇开始了在凯辛的婚姻生活。身为镇长的殷士台顿视工作为第一位,极其重视社会声望。年轻的艾菲尝试去适应自己的新角色,孤寂地面对着各种不曾预料的困难。婚后次年的7月3日,艾菲的女儿安妮(Annie)出生。

第2部分 (第15至22章)

与克拉姆巴斯(Crampas)的结识与接触,让艾菲的生活发生了潜移默化的变化。克拉姆巴斯拥有与殷士台顿截然不同的观念,反而赢得了艾菲的好感。在两人单独的骑马散步与秘密幽会后,艾菲恐惧地感到,她的婚姻可能面临着瓦解。

第3部分 (第23至31章)

当艾菲获悉丈夫因职业升迁要搬去柏林时,感到了莫大的释然。她希望可以从此与凯辛再无牵连。在柏林的新生活,最初是在平稳中度过的。然而,在艾菲去疗养的期间,丈夫无意中发现了克拉姆巴斯与艾菲的私密通信。在两人的决斗中,殷士台顿毅然击毙了他的情敌,同时还给艾菲发去了离婚书。

第三时间段艾菲离婚后(第32至36章)

离婚后的艾菲深受社会的谴责与家人的排斥,独自在柏林悲切地生活。直到几年后终因病情严重重新被接回了老家。殷士台顿的职业生涯抵达了高潮,然而却丧失了生活的乐趣。最终,年轻的艾菲在老家平静地离开了人世。

(二)小说的人物构建

小说中出现的人物相对有限,其中大部分均属于“布鲁士贵族或是较高的市民阶级”,“只有仆人群体来自简单的环境”。③Thomas Brand.Königs Erläuterungen:Textanalyse und Interpretation zu Fontane.Effi Briest.Hollfeld,2012,S.42.小说的主要人物有3位,即同名女主角艾菲,以及围绕着她婚姻状况的两位男士殷士台顿和克拉姆巴斯。

艾菲·冯·布里斯特(Effi von Briest)

开篇出场的艾菲天真无邪、快乐自在地与伙伴们在老家的花园中玩耍。在几乎不知情的情况下与当年母亲的追求者、如今40岁的殷士台顿男爵闪电订婚,对于喜欢荡秋千、喜爱冒险的艾菲来说,这是一场崭新的游戏,同时也暗藏危险。火速订婚后的艾菲,始终未曾领悟到婚姻严肃的真谛,无法完成期望的婚姻角色。她试图从现实中逃跑,与情人展开了一段危险的情愫。艾菲在其固有的自然天性与彼时的社会准则之间,始终处于难以协调的矛盾之中。历经了一系列的婚姻不幸后,最终被葬在了老家的花园中,在那里,她曾经与儿时的伙伴玩耍。窗边的野葡萄依旧还在,当年伙伴们就是从那里偷看她的订婚场景。

格尔特·冯·殷士台顿(Geert von Innstetten)

艾菲的丈夫,凯辛小镇的镇长,年轻时的他曾爱上与自己同龄的、艾菲的母亲,却因经济与社会的现实原因未能如愿。在小说最初登场时,殷士台顿这个人物对读者来说非常陌生,只是在艾菲嬉笑的故事中出现。他的内在个性在随后的婚姻生活中才得以逐渐铺展与体现。对他来说,公职事业重于个人私情,固守社会准则,极度讲究原则,具有事业野心,情感感知力差,平淡冷酷。他的个性完全由社会准则决定,是事业的胜利者,但也是婚姻的失败者。

克拉姆巴斯(Crampas)

艾菲的情人,是后备军区长官,有两个孩子,婚姻却并不幸福。他与殷士台顿具有明显的对立性,克拉姆巴斯感知力强,善懂女性,轻视社会准则,行事潇洒不羁。他的左臂曾在一次决斗中受伤,有着红金色的胡子,他会在9度的冷水中游泳。在凯辛的初期,他只是通过共同骑马散步与艾菲接近,在聊天中他引述了自己最爱的诗人海涅的诗歌,向艾菲透露了殷士台顿的弱点,并导演了“路上一步”的话剧,艾菲在其中出演女主角。在一次雪橇夜行中,他向艾菲表达了爱慕之情。从此两人开始秘密幽会,直到艾菲搬至柏林。他的文学素养与不羁,恰能给予艾菲在婚姻中不曾得到的东西,尽管他把两人的关系仅仅视为外遇,并在写给艾菲的秘信中表示不愿抛弃自己的家庭。6年后,他被殷士台顿要求进行决斗,并被一枪打死。他是一个令人反思的诱惑者。①Siehe Christian Grawe.Führer durch Fontanes Romane.Ein Lexikon der Personen,Schaupl?tze und Kunstwerke. Stuttgart,1996,S.81.

小说的次主要人物包括:

老布里斯特(Briest)

艾菲的父亲,是贵族的庄园主,自我意识强,有同情心,在碰到难以解决或无意面对的事情时,常会说出口头禅“这是个太遥远的领域”,这句口头禅也贯穿了整篇小说。他对于自己婚姻双关的谐谑与影射让妻子很不喜欢,后者把丈夫的这种轻率视为女儿婚姻的危险。老布里斯特在对艾菲的心里感应与分析把握上,比妻子更胜一筹。也正是他的鼓动艾菲才在离婚3年后得以重新被接回老家。他是一个矛盾的综合体,既有魅力、多疑、容忍、轻率,但也冷漠、听天由命、怕事,这是一种“非常冯塔纳式的人物性格”。②Ebd.,S.67.

路易斯·冯·布里斯特(Luise von Briest)

艾菲的母亲,美丽依旧的女士。她谙熟社会规则,并总是按照社会取向而非个人倾向去作出决定,典型的实例就是自己年轻时的婚姻,完全是出于社会因素的考量,选择了老布里斯特而非追求自己的殷士台顿。若干年后,她把女儿艾菲匆匆嫁给曾追求自己的殷士台顿,依然看重了社会地位等外在因素。她想尽早解决这一棘手的问题,但却适得其反,显得颇为盲目。她也感受到了女儿在婚姻中的漠不关心,不满于丈夫的漫不经心。在艾菲置办嫁妆与寻找柏林的住处时,她给出了建议,但也在柏林治疗眼疾,这似乎也象征了她视力的缺陷,无法准确地看人。艾菲离婚后,她在丈夫的鼓动下才同意重新接女儿回家。故事的最终,她坦承对于女儿艾菲失败的婚姻也负有够共同的责任。

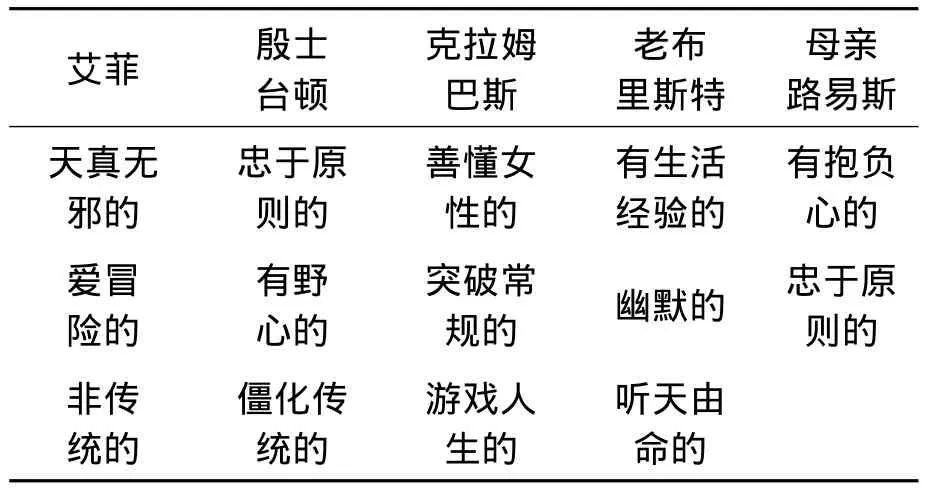

表1可以简略地呈现3位主要人物与布里斯特夫妇的个性特质:

除此之外,奥托·冯·俾斯麦宰相(1815—1898),也是值得关注的背景人物。“尽管俾斯麦从未亲自出现在冯塔纳的小说中,但这位十九世纪下半叶的铁血宰相的身影,却留在了许多形象与谈话中。”①Christian Grawe.Führer durch Fontanes Romane.A.a.O.,S.59.比如,男主要人物殷士台顿始终身处俾斯麦与妻子艾菲之间,艾菲寻求感性的情感交流,俾斯麦则贯彻冷酷的外交手段,这也直接影响到了殷士台顿的职业与生活态度。小说中,在两人初次前往凯辛新家的途中,就遇上了位于火车站附近名叫“俾斯麦宰相”的客栈,这正是一个信号,从此俾斯麦的形象伴随着艾菲在凯辛的生活。此后殷士台顿数次拜访俾斯麦,艾菲却从未参与。无所不能的宰相,凌驾于众人之上,也间接地疏离了艾菲与殷士台顿的婚姻关系。

表1 重要人物的个性特质

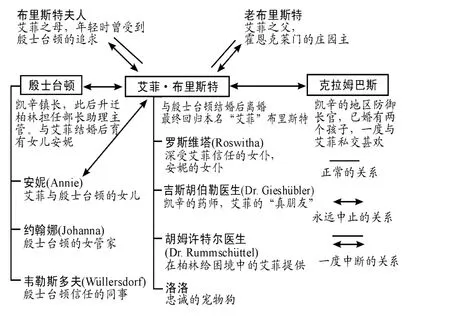

图1的人物关系图,②Siehe Theodor Pelster.Lektürschlüssel.Theodor Fontane Effi Briest.Stuttgart,2003,S.32.可以较为清晰与精炼地描绘出小说中主要人物及其他人物之间的关系,有助于我们理顺小说中的人物构建关系。

图1 人物关系

(三)情节的对称布局

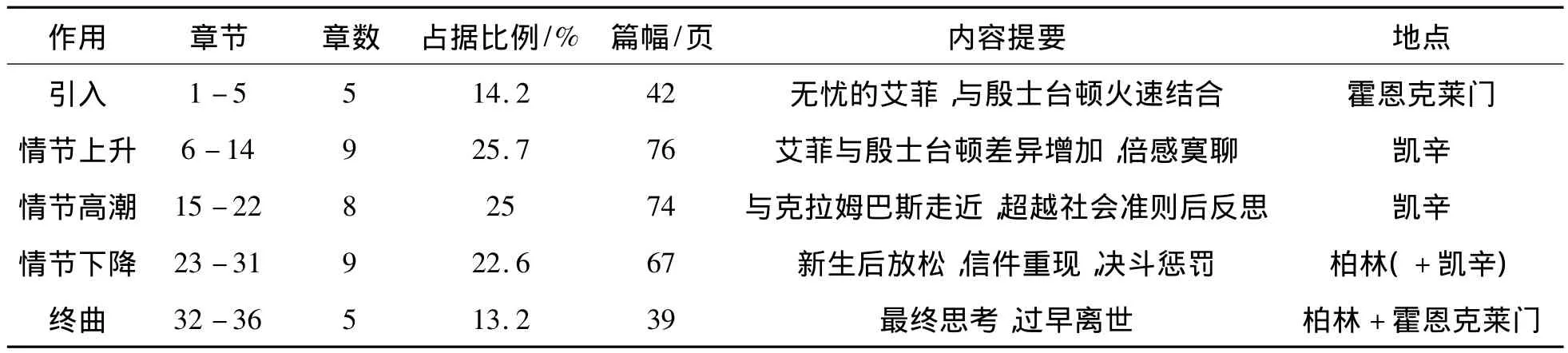

从小说情节的结构布局来看,可把整部小说的36个章节分为情节引入、上升、高潮、下降、终曲几个部分。以下用表格的形式(表2),将对应的章节、章数、所占比例、篇幅、地点作一明晰,并给出内容提要。

深入解读上述表格,可以发现小说情节在章数上的分布及所占比例,显著呈现出一种“对称”的构建方式:引入与终曲部分均为5章,上升与下降部分均为9章,高潮部分有8章,各自的分布界限也清晰可分。同时,空间地点的分布也与各自的章节对应良好。

表2 小说情节的对称布局

二、结论

首先,本小说的时间、人物与情节,通过数字“3”呈现出一种奇妙的统一。小说中总共有艾菲、殷士台顿、克拉姆巴斯这3位主要人物,小说的情节也主要发生在霍恩克莱门、凯辛、柏林这3个地点;小说的时间框架也可以分成艾菲结婚前、结婚后、离婚后这3个时间段,分别对应的是第一时间段艾菲结婚前(第1至5章)、第二时间段艾菲结婚后(第6至31章)、第三时间段艾菲离婚后(第32至36章)。如此一来,人物、时间、情节这3个小说的主要元素,在不经意间形成了连贯的统一。

同时,小说的情节构建,呈现出明显的“平行、环绕式”的结构,兼具了美学以及内容的作用:首先,情节读来具有逻辑性,易于理解;其次,小说中因不时出现的对话而丢失的张力,可以通过清晰的情节规划而得以实现;通过清晰的内容片段,能够更为清晰地构建人物角色,读者可以根据人物的思维与行为与不同的情节片段进行比照。

再有,从叙述视角来分析,是由一个叙述者从第三人称的视角从外部进行叙述的。事实上,以一个叙述者的角度从第三人称入手,是经典的叙述方式,这有利于从叙述者的外部视角,对小说的时间和空间进行纵览。同时,《艾菲·布里斯特》是德国现实主义时期的虚构类作品,因为艾菲的故事有原形的素材比照但又经过加工虚构;其叙述形式是叙述者叙述的方式,叙述角度是全知的角度,采用的是广角结合情景的视角;风格是基本中立的;开篇是人物描述结合场景式的;人物的角色是具有多样性格的;情节的构建是叙述性多线程发展的;具有横向的时间性张力;具有社会氛围的场景;并具有重复主题与象征动机等艺术手段。

[1] THOMAS B.Königs Erläuterungen:Textanalyse und Interpretation zu Fontane.Effi Briest[M].Hollfeld:Bange Verlag,2012.

[2] THEODOR F.Werke,Schriften und Briefe I/4.Walter Keitel;Helmuth Nürnberger(Hg.)[M].München:Carl Hanser Verlag,2005.

[3] THEODOR F.Effi Briest.Text und Kommentar[M].Frankfurt am Main:Suhrkamp,2004.

[4] CHRISTIAN G.Führer durch Fontanes Romane.Ein Lexikon der Personen,Schauplätze und Kunstwerke[M].Stuttgart:Philipp Reclam,1996.

[5] THEODOR P.Lektürschlüssel.TheodorFontaneEffi Briest[M].Stuttgart:Philipp Reclam,2003.

[6] 冯塔纳.艾菲·布里斯特[M].韩世钟,译.上海:上海译文出版社,1980.

[7] 谷裕.试析冯塔纳小说的疑难思想结构[J].外国文学评论,2003(4):97-98.

[8] 刘敏.冯塔纳的《艾菲·布里斯特》[J].国外文学,1995(1):63.

[9] 刘敏.冯塔纳《艾菲·布里斯特》三元比较研究[J].长江学术,2006(1):13.