谁应对健康负责:制度保障、家庭支持还是个体选择?*

王甫勤

导 言

健康不平等是社会不平等的重要维度,并受到社会经济不平等的显著影响。现代医疗技术和社会经济快速发展,但健康不平等现象并未得到缓解,相反,却有扩大之势。因而,世界各国都在致力于消除健康不平等的社会实验——制定和实施各项社会保障政策,尤其是推行医疗保险制度,并不断扩大医疗保障的范围。拥有健康保险看上去对人们健康的保障作用非常明显——降低了低社会经济地位人口享受更高质量医疗服务的门槛①Levy Helen,David Meltzer,“The Impact of Health Insurance on Health”,Annual Review of Public Health,29(1),2008.pp.399-409.。但以往研究关于扩大保险覆盖面的健康结果仍存有争议。争议的关键问题,并不在于医疗保险制度是否对人们的健康结果有影响,而是这种影响有多大?扩大医疗保险覆盖面能否缓解不同社会经济地位人口/群体间的健康不平等现象?这些问题在以往研究中尚未得到明确回答。

另外,除了制度保障因素之外,家庭支持和个体选择因素对人们的健康水平也有非常重要的影响。家庭作为人们早期社会化和情感归属的重要场所、经济社会生活的基本单位,是人们社会资本和社会网络的重要组成部分,对人们生命历程各个阶段的健康状况也有非常明显的影响作用。生活方式(如吸烟、饮酒、饮食、体育锻炼、常规体检等)虽然受到社会经济地位的形塑,但与制度因素、家庭因素相比较,是更加个体化和可以选择的,是影响人们健康状况最直接的社会影响因素。经常保持健康生活方式(行为)能够促进人们的健康状况,反之则损害健康①王甫勤:《社会经济地位、生活方式与健康不平等》,《社会》2012年第2期。。

中国改革开放以来,随着各地区经济水平的快速发展,人们的营养水平得到显著改善,各种传染疾病的发病率明显降低,治愈率明显提高,人均预期寿命显著增高,人口总体健康状况不断改善。城乡居民基本医疗保险的覆盖范围也不断扩大,基本上实现了全民医保。但是,各社会阶层之间仍然存在明显的健康不平等现象②王甫勤:《社会流动有助于降低健康不平等吗?》,《社会学研究》2011年第2期;焦开山:《健康不平等影响因素研究》,《社会学研究》2014年第5期。。中国的健康不平等问题已经得到了学界颇多关注。但是,在国内健康不平等研究中,关于制度、家庭和个体选择因素对人们健康状况的影响作用和机制尚缺乏深入的研究。国外研究中,虽然对制度、家庭和个体选择因素的影响和机制有过充分的探讨,但关于制度保障、家庭支持和个体选择三者对于健康影响效应的比较研究不足。因而,本研究运用“中国综合社会调查”(CGSS 2010)的数据,试图通过中国经验,来回答制度保障、家庭支持和个体选择因素对人们的健康状况是否有影响,及相对作用大小,从而厘清健康不平等的形成机制,并为降低健康不平等的政策选择提供参考。

一、影响健康的社会因素

社会流行病学、社会学等对于公共健康的研究结果认为,社会因素比生物因素对人们健康的影响更加重要③Link,Bruce G.,Jo Phelan,“Social Conditions:A Fundamental Causes of Disease”,Journal of Health and Social Behavior,35(extra),1995.pp.90-94.。这些社会因素包括:住房、生活方式、邻里社区、婚姻家庭、社会支持、种族、区域位置、文化规范、社会制度与政策、社会结构等多个层次④Abel,Thomas,William C.Cockerham,Steffen Niemann,“A Critical Approach to Lifestyle and Health”,in Researching Health Promotion,edited by J.Watson and S.Platt,New York:Routledge,2000;Adler,Nancy F.,David H.Rehkopf,“U.S.Disparities in Health:Descriptions,Causes,and Mechanisms”,Annual Review of Public Health,29(1),2008.pp.235-252;Marmot,M.G.,Richard G.Wilkinson,Social Determinants of Health,New York:Oxford University Press,2006;Song,Lijun,Joonmo Son,Nan Lin,“Social Capital and Health”,in The New Blackwell Companion to Medical Sociology,edited by W.C.Cockerham,Wiley:Blackwell,2010;朱伟珏:《社会资本与老龄健康——基于上海市社区综合调查数据的实证研究》,《社会科学》2015年第5期。。相比社会流行病学更加注重个人风险因素(如生活方式)对健康的影响作用,社会学研究更加注重种族、社会经济地位、社会政策等结构性或制度性因素的作用⑤Kronenfeld,Jennie Jacobs,“Social Determinants and Health”,in Social Determinants,Health Disparities and Linkage to Health and Health Care,edited by J.J.Kronenfeld,UK:Emerald,2013.。由于影响因素众多、影响机制复杂,本研究分别从宏观、中观和微观三个层次选取代表性因素——医疗保险、家庭和生活方式——来概括影响健康的社会因素及作用机制,既关注社会学研究中的结构和制度因素,也关注流行病学研究中的生活方式因素。

1.医疗保险与健康

社会经济地位同健康状况之间的稳定关系得到普遍支持⑥Mackenbach,Johan P.,Irina Stirbu,Albert-Jan R.Roskam,et al,.“Socioeconomic Inequalities in Health in 22 European Countries”,New England Journal of Medicine,358(23),2008.pp.2468-2481;Warren,John Robert,“Socioeconomic Status and Health across the Life Course:A Test of the Social Causation and Health Selection Hypotheses”,Social Forces,87(21),2009.pp.2125-2153.,在非全民医保国家,是否拥有医疗保险被作为社会经济地位影响健康状况的中间机制。研究发现,社会经济地位高的人,拥有健康保险(尤其是私人保险)的比例也越高,拥有健康保险则意味着,他们可以购买或享受更好的医疗服务与医疗照顾,从而获得更好的健康结果(health outcomes)①Ross,Catherine E.,JohnMirowsky,“Does Medical Insurance Contribute to Socioeconomic Differentials in Health?”,Milbank Quarterly,78(2),2000.pp.291-321.。美国研究发现,拥有医疗保险者对于医疗服务的利用率和健康结果都有明显的增加,尤其对于内科服务、预防服务有明显的增加(急诊情况没有显著差异),自评健康状况较好,在受到意外伤害和疾病时死亡率下降②Freeman,Joseph D,Srikanth Kadiyala,Janice F.Bell,et al,.“The Causal Effect of Health Insurance on Utilization and Outcomes in Adults:A Systematic Review of US Studies”,Medical Care,46(10),2008.pp.1023-1032.。拥护者们据此认为应当扩大医疗保险的覆盖面,来消除低社会经济地位者的健康劣势,以降低不同社会经济地位人口之间的健康不平等③Kim Jinhyun,Virginia Richardson,“The Impact of Socioeconomic Inequalities and Lack of Health Insurance on Physical Functioning among Middle-aged and Older Adults in the United States”,Health and Social Care in the Community,20(1),2012.pp.42-51;Lee,Yue-Chune,Yu-Tung Huang,Yi-Wen Tsai,et al,.“The Impact of Universal National Health Insurance on Population Health:The Experience of Taiwan”,BMC Health Services Research,10(1),2010.pp.225.。

值得注意的是,英国在战后实施全民医保制度(NHS,National Health Service)到20世纪70年代末期的近30年时间里,总体上人口的健康状况虽有所改善,但不同社会经济地位群体间的健康不平等状况并没有降低,反而有所扩大④Black,Douglas,Jerry Morris,Cyril Smith,et al.,Inequalities in Health:Report of a Research Working Group,Department of Health and Social Security,London,1980.。因而,扩大医疗保险覆盖面与促进人们健康状况之间的关系再次受到质疑。扩大医疗保险覆盖范围后,人们对于健康服务的使用率明显提高,但健康服务使用率的增加,并不意味着总体的健康状况改善。美国也有研究发现,拥有私人保险者的健康状况(自评健康)明显高于未被保险者,而只拥有公共医疗保险的人,其健康状况反而比未被保险者差。这主要是因为美国公共医疗保险的对象往往是一些弱势群体,他们在参加医疗保险之前的健康状态就比较差。对于低社会经济地位人口/群体来说,缺乏医疗保险则具有长期的负面累积效应⑤Quesnel-Vallée,Amélie,“Is It Really Worse to Have Public Health Insurance than to Have No Insurance at All?Health Insurance and Adult Health in the United States”,Journal of Health and Social Behavior,45(4),2004.pp.376-392.。最新的美国研究发现,对于失能人员增加医疗保险覆盖之后,虽然平衡了不同群体之间医疗资源的分布,但是这并未消除由于种族和社会经济地位所引起的医疗服务获取和使用方面的差异⑥Miller,Nancy A.,Adele Kirk,Michael J.Kaiser,et al,.“The Relation between Health Insurance and Health Care Disparities among Adults With Disabilities”,American Journal of Public Health,104(3),2014.pp.85-93.。虽然关于医疗保险与健康之间的关系在各项研究中存有分歧,但学者们对于是否应该扩大医疗保险覆盖面并无争议,作为促进健康公平(正义)的一项政策措施,扩大医疗保险覆盖面、增加医疗资源投入是部分发达国家医疗体制改革的重要内容。其争议的关键问题在于,扩大医疗保险覆盖面对于健康结果的影响有多大?能否缓解不同社会经济地位人口/群体之间的健康不平等?

中国自2003年在全国部分农村县市推广实行新型农村合作医疗制度(以下简称“新农合”),到目前基本实现完全覆盖。根据《中国卫生和计划生育统计年鉴2014》数据显示,截止到2013年底,新农合参合人数达到8.02 亿,参合率达到98.7%;城镇基本医疗保险⑦包括城镇职工基本医疗保险和城镇居民基本医疗保险。覆盖5.73亿人,两者合计13.75 亿人,城乡基本医疗保险覆盖率超过95%。但是由于中国农村和城市地区在医疗资源投入和分配上仍存在巨大的差异,使得城乡医疗机构、设施、人员等方面还有明显的差异,限制了医疗资源使用的可及性;另外,由于不同保险类型在共付比例、报销水平等方面也存在差异,使得低收入家庭在应对住院或慢性疾病时医疗成本较高⑧Fang,Kuangnan,BenChang Shia,Shuangge Ma,“Health Insurance Coverage and Impact:A Survey in Three Cities in China”,PLoS ONE,7(6),2012.pp.e39157.,出现“因病致贫”或“因病返贫”的情况。刘晓婷在对不同项目参保老人的健康状况研究后发现,当绝大部分人都拥有医疗保险之后,更为重要的就是医疗保险的保障水平,不同项目参保老人之间保障权益的不平等和需要不被满足才是更深层次的不公平⑨刘晓婷:《社会医疗保险对老年人健康水平的影响》,《社会》2014年第2期。。虽然该研究的重点对象是浙江省60 岁以上老人的情况,但是不同项目保障水平的差异在全国却是普遍情况。

2.家庭与健康

家庭是通过情感联系在一起的经济单位。作为社会成员的重要生活场所,家庭对成员的健康影响主要体现在两个方面——情感支持和工具支持①Carr,Deborah,Kristen W.Springer,“Advances in Families and Health Research in the 21st Century”,Journal of Marriage and Family,72(3),2010.pp.743-761;Ross,Catherine E.,John Mirowsky,Karen Goldsteen,“The Impact of the Family on Health:The Decade in Review”,Journal of Marriage and Family,54(4),1990.pp.1059-1078.,其中婚姻体现情感支持的功能,家庭经济情况则体现工具支持的功能。既有研究认为,婚姻关系是成人生活中最重要的关系,婚姻状况同个人的心理健康和身体健康密切相关,在婚者相比未婚者、离婚(或分居)者、丧偶者(以下简称“非在婚者”)等有更好的身体功能,更低的心理压抑、焦虑或压力,更低的死亡率(更高的预期寿命)等,并且这种密切相关的趋势在不同的文化和历史背景下持续稳定②Slatcher,Richard B,“Marital Functioning and Physical Health:Implications for Social and Personality Psychology”,Social and Personality Psychology Compass,4(7),2010.pp.455-469.。

婚姻对健康的情感支持作用主要体现在两方面:其一,在婚者比非在婚者有更好的心理状态,从而促进了他们的(生理)身体健康状态;另一方面,在婚者比非在婚者受到更多社会规范的约束,婚姻责任感促使双方追求更健康的状态,因而降低从事健康风险行为的概率,如吸烟、饮酒、不合理饮食、缺乏锻炼、不控制体重等③Koball,Heather L.,Emily Moiduddin,Jamila Henderson,et al,.“What Do We Know about the Link between Marriage and Health?”,Journal of Family Issues,31(8),2010.pp.1019-1040.;同时,夫妻双方能够为对方在疾病发生时提供早期的判别和治疗,以及后期的康复照顾。相反,人们从在婚状态过渡到非在婚状态时(离婚、分居、丧偶等)将承受更多因婚姻破裂所导致的压力,从而损害心理和生理健康④Williams,Kristi,Debra Umberson,“Marital Status,Marital Transitions,and Health:A Gendered Life Course Perspective”,Journal of Health and Social Behavior,45(1),2004.pp.81-98.。工具支持则表现在家庭收入的总体水平要高于个体的收入水平,因而能够为个体健康提供更强的经济支持,如提供更充分的营养品,居住在更好的社区,享受更优越的生活环境,降低由于经济所导致的生活压力,购买更高质量的健康服务(商业、私人医疗保险),在获取医疗服务时更加及时等⑤Alaimo,K.,C.M.Olson,E.A.Frongillo,et al,.“Food Insufficiency,Family Income,and Health in US Preschool and School-aged Children”,American Journal of Public Health,91(5),2001.pp.781-786;Hahn,Beth A,“Marital Status and Women's Health:The Effect of Economic Marital Acquisitions”,Journal of Marriage and Family,55(2),1993.pp.495-504.。相对而言,家庭经济情况比个人经济情况更能为个人提供保护,尤其对于那些在婚前社会经济地位较低的人口来说。

3.生活方式与健康

韦伯将享有共同社会声望的共同体称之为地位群体,而地位群体的划分则依赖于特定的生活方式。生活方式、地位群体、阶级处境相互辨别和区分,又以某种复杂的方式相关联⑥[德]马克斯·韦伯:《阶级、地位和政党》,载戴维·格伦斯基主编《社会分层》,华夏出版社2005年版,第108页。。简单来说,在韦伯看来,特定的生活方式是双向的,一方面受到人们阶级处境的约束(结构限制);另一方面,也能使人们进入某个地位群体(个体选择),从而影响他们的阶级处境。虽然,韦伯没有明确界定生活方式是指哪些行为模式,但在健康研究中,生活方式被界定为那些与健康风险相关的一系列行为模式⑦Cockerham,William C,.“Health Lifestyles:Bringing Structure Back”,in The New Blackwell Companion to Medical Sociology,edited by W.C.Cockerham,Willey:Blackwell,2010.,包括吸烟、饮酒、饮食、锻炼、常规体检等与个人健康状态直接相关的近端因素⑧House,James S,“Understanding Social Factors and Inequalities in Health:20th Century Progress and 21st Century Prospects”,Journal of Health and Social Behavior,43(2),2002.pp.125-142.。王甫勤将健康生活方式作为中间机制来解释社会经济地位与健康不平等之间的因果关系,并获得支持。研究发现,社会经济地位越高的人,其产生和维持健康生活方式的动机和能力(经济支持)也越强,平均而言,社会经济地位指数(SEI)每增加一个单位,人们经常参加健身/体育活动的优势相应增加0.9%,而经常参加健身/体育活动的人,其健康状况良好的优势是那些不常参加健身/体育活动者的1.3 倍左右,在一定程度上揭示了健康不平等的产生机制①王甫勤:《社会经济地位、生活方式与健康不平等》,《社会》2012年第2期。。

以往研究从不同层次分析了各种社会因素对人们健康状况的直接或间接影响,并试图寻找降低健康不平等的政策路径。但在国外研究中,往往只关注医疗保险覆盖面对人们健康结果的影响,及其对社会经济地位与健康结果之间关系的调节作用。在目前中国已经基本覆盖全民医疗保险的情况下,关注覆盖率对健康的影响已经失去了价值,应该更多关注不同医疗保险项目的健康保障差异。在家庭对健康的影响作用方面,国内研究还不够深入,在婚者与非在婚者、高收入家庭者与低收入家庭者健康状态是否存在差异?健康行为与健康结果之间的关系在国内研究中已有涉及,但与制度保障、家庭支持相比,影响作用如何?这些问题仍值得关注。因而,本研究在分析医疗保险制度、婚姻、家庭收入和生活方式因素对个体健康状况影响作用的基础上,进一步比较不同层次因素对个体健康状况影响的相对作用。

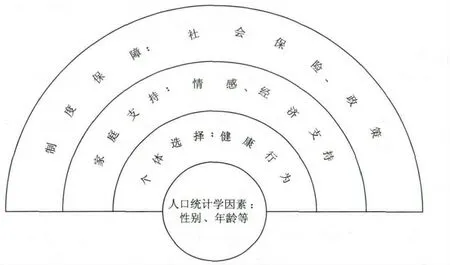

二、制度保障、家庭支持、个体选择与健康:理论与假设

健康既是一种社会资源,也是一种消费品②Cockerham,William C.,Thomas Abel,GüntherLüschen,“Max Web,Formal Rationality and Health Lifestyles”,Sociological Quarterly,34(3),1993.pp.413-425.。因而,不同社会经济地位的个体追求健康除了基于生物医学的需求之外,也是一种社会需求。政府保障民众的健康服务除了推进国民经济发展之外③Hamoudi,Amar A.,Jeffrey D.Sachs,Economic Consequences of Health Status:A Review of the Evidence,Center for International Development at Harvard University,1999.,也是维护社会公平正义的重要尺度。但正如其它有价值资源(收入、财富、权力等)在社会结构中的分布那样,健康在不同社会经济地位群体中的分布也存在不平等,社会经济地位高的个人/群体的健康状态(自评健康、心理健康、生理健康等)要优于低社会经济地位个人/群体④Mackenbach,Johan P.,Irina Stirbu,Albert-Jan R.Roskam,et al,.“Socioeconomic Inequalities in Health in 22 European Countries”,New England Journal of Medicine,358(23),2008.pp.2468-2481.,从而形成了健康梯度(health gradients)。社会流行病学、社会学等分别从不同维度研究了住房、生活方式、邻里社区、婚姻家庭、社会支持、种族、区域位置、文化规范、社会制度与政策、社会结构等社会因素解释健康不平等现象,并根据因果距离将这些因素区分为远端、中端和近端因素⑤Lahelma,Eero,“Health and Social Stratification”,in The New Blackwell Companion to Medical Sociology,edited by W.C.Cockerham,Willey:Blackwell,2010.。本研究根据这些因素的抽象层次,将其概括为制度保障、家庭支持和个体选择等三个层次⑥需要指出的是,这三个层次包含了大部分影响健康的因素,但不限于此,如社区因素。,绘制了健康的社会影响因素模型(见图1)。在图1 中,由外向内分别是:制度保障因素,包括与健康直接或间接相关的一系列社会制度/政策,如社会保险制度(医疗、养老、工伤、生育等)、教育政策、住房政策、劳动就业政策等,这些社会制度为民众提供基本的健康保障,是健康公平的基础保证;家庭支持因素,包括婚姻状况、家庭收入/财富、社会关系/支持等,为家庭成员提供情感支持和经济支持;个体选择因素主要是指一系列健康行为(健康生活方式),如是否吸烟、饮酒、合理饮食、体育锻炼、常规体检等,是影响个体健康最直接的社会因素。中心部分是个体的人口统计学因素,不受社会因素影响,但上述社会因素的影响在组间可能会出现不同模式。

本研究分别以医疗保险制度、婚姻与家庭收入、体育锻炼情况来作为制度保障、家庭支持和个体选择的代表性因素来分析三者对健康状况的影响及相对作用大小。结合图1,形成如下5 个研究假设。

图1 健康的社会影响因素理论模型图

研究假设1:不同医疗保险类型对人们健康状况的保障作用存在明显差异,也即拥有不同医疗保险人口在健康状况方面存在明显差异。张研等比较了三大医疗保障制度的差异后发现,不同保障制度通过制度分割将保障居民区别对待,基本医疗保障制度在筹资补偿与服务利用上存在不公平。如,城镇职工基本医疗保险筹资水平是新农合的10 倍以上,新农合补偿费用不足城镇职工基本医疗保险补偿的1/10。城镇职工基本医疗保险保障的居民门诊和住院服务利用的人群范围是城镇居民基本医疗保险的2.71 倍和1.80 倍,是新农合的1.77 倍和1.42 倍①张研等:《三大基本医疗保障制度保障能力差异分析》,《中国卫生经济》2013年第2期。。刘晓婷也发现:拥有城镇职工基本医疗保险的老人要比拥有城镇居民基本医疗保险的老人,以及拥有新农合的老人在自评健康、心理风险、整体健康状况等方面依次具有显著优势。②刘晓婷:《社会医疗保险对老年人健康水平的影响》,《社会》2014年第2期。

研究假设2:在婚者比非在婚者拥有更好的健康状况。基于婚姻对成年人口的情感支持作用,在婚人口追求心理健康、身体健康等方面的责任感和动机要强于非在婚者,他们受到更多社会规范的约束,从事健康损害行为的概率较低③Koball,Heather L.,Emily Moiduddin,Jamila Henderson,et al,.“What Do We Know about the Link between Marriage and Health?”,Journal of Family Issues,31(8),2010.pp.1019-1040.,因而更有利于健康状况的促进和维护。

研究假设3:家庭收入较高者比家庭收入较低者拥有更好的健康状况。家庭收入的高低是家庭社会经济地位的重要指标。家庭收入越高越能够为成员提供更多的经济支持,可以获取更好的医疗资源及其它社会支持,避免由于经济压力所导致的心理压抑和抑郁,从而促进身体健康④Alaimo,K.,C.M.Olson,E.A.Frongillo,Jr.,et al,.“Food Insufficiency,Family Income,and Health in US Preschool and School-aged Children”,American Journal of Public Health,91(5),2001.pp.781-786.。

研究假设4:经常从事健康行为(如参加体育锻炼)的人拥有更好的健康状况。健康行为是生活方式的一部分,虽然以往研究更多将生活方式作为社会分层的结果来研究⑤DiMaggio,Paul,“Social Stratification,Life Style,and Social Cognition”,in Social Stratification:Class,Race,and Gender in Sociological Perspective,edited by D.B.Grusky,Boulder:Westview Press,2001.,认为生活方式受到社会经济地位的形塑⑥Cockerham,William C,.“Health Lifestyles:Bringing Structure Back”,in The New Blackwell Companion to Medical Sociology,edited by W.C.Cockerham,Willey:Blackwell,2010.,但本研究更加关注健康行为的个体选择性。本研究在新的社会调查数据基础上,对此假设再次进行复验,并与其它因素进行比较。

研究假设5:制度保障、家庭支持与个体选择因素对人们健康状况的影响作用存在差异。尽管以往研究对这三个维度与健康结果之间的相关/因果关系及影响机制进行了深入的分析,但并未回答这三者在个人健康影响因素中的相对作用大小。由于制度、家庭和生活方式分别处于不同的抽象层次,对个体健康会发挥不同的影响作用。

三、研究设计

1.分析策略

本研究重点分析制度保障、家庭支持和个体选择等社会因素对人们健康状况的影响作用及相对优势。因而本研究将采用逐步逻辑斯蒂回归分析方法(logistic regression)先建立基线模型,再分别引入医疗保险类型、婚姻与家庭收入、生活方式变量等,最终建立联合模型,通过上述模型,分别检验研究假设1-5,从而分析和比较不同层次因素对人们健康状况的影响及相对作用大小。

2.变量测量

(1)因变量。健康状况。同以往研究类似,本研究对人们健康状况的测量仍采用主观健康评估法(self-rated health),这种测量的信度和效度在以往研究中基本得到认可①齐亚强:《自评一般健康的信度和效度分析》,《社会》2014年第6期;Braveman,Paula,“Health Disparities and Health Equity:Concepts and Measurement”,Annual Review of Public Health,27(1),2006.pp.167-194.。在调查设计中,询问被访者“在过去四周中,是否由于健康问题,影响到您的工作或其他日常活动?”将回答结果分为三分类定序变量,即回答“总是”或“经常”的,合并为“健康状况较差(编码为1)”;回答“有时”的,重新编码为“健康状况一般(编码为2)”;回答“很少”或“从不”的,合并为“健康状况良好(编码为3)”。

(2)自变量。本研究的核心自变量包括人们拥有医疗保险类型、婚姻状态、家庭收入情况以及健康行为等四个变量。医疗保险类型根据人们是否拥有“城市基本医疗保险/新型农村合作医疗保险/公费医疗”将测量结果划分为“没有任何保险”、“新农合”和“城市基本医疗保险”②由于在问卷设计中没有独立询问被访者的医疗保险情况,因而只能根据户籍区分“没有任何医疗保险”、“新农合”和“城市基本医疗保险(包括城镇居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险和公费医疗)”。在统计分析中,以“新农合”作为参照组,因为“没有任何保险”比例相对偏低。。婚姻状态根据人们当前的婚姻状况来测量,测量结果分为“在婚”(编码为1,包括已婚和同居两种情况)和“非在婚”(编码为0,包括未婚、离婚、分居未离婚、丧偶等情况)两个类别③考虑到婚姻双方情感上的相互照应,这里以事实婚姻而不是法律婚姻为依据,因而将“同居”归到1 类,将“分居未离婚”归到0 类。。家庭收入根据调查时点前一年(2009年)全年家庭总收入多少来测量,在实际分析模型中取自然对数。健康行为根据人们在过去一年中,在空闲时间时是否经常参加体育锻炼情况来测量,测量结果分为5 个等级,“从不”、“一年数次或更少”、“一月数次”、“一周数次”和“每天”,编码依次为1—5,在分析模型中,作为连续性变量处理。

(3)控制变量。在以往国外研究中,性别和年龄是常见的控制变量。本研究中,男女性别分别被编码为1 和0;被访者年龄范围在18—96 岁之间,同时根据以往研究经验,将年龄的平方也作为控制变量,为了消除单位效应,将年龄平方的变量取值除以100。此外,由于中国不同地区间经济发展程度存在明显差异,地方政府在医疗资源投入上也有明显不同,各地区医疗服务质量参差不齐,因而将地区差异也作为控制变量,根据中国各地区经济发展的特征及调查地点,将地区差异划分为东部地区、中部地区和西部地区三个区域④东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南等11 个省(直辖市),中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南等8 个省,西部地区包括重庆、四川、广西、云南、贵州、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、内蒙古、新疆等12 个省(直辖市、自治区)。。与以往研究重点研究社会经济地位和健康不平等之间关系不同,本研究中,社会经济地位并非核心自变量,但考虑到社会经济地位对人们健康水平的重要影响作用,本研究将其作为控制变量使用。社会经济地位根据人们当前或最后一份工作/职业来测量,并根据国际标准职业编码(ISCO88)进行转换得到人们的社会经济地位指数(SEI)①编码对应规则可参考Ganzeboom,Harry B.G.,Donald J.Treiman,“Internationally Comparable Measures of Occupational Status for the 1988 International Standard Classification of Occupations”,Social Science Research,25(3),1996.pp.201-239。。SEI 综合反映人们在教育、职业地位和收入地位等方面的高低情况,取值越大,表明个人的社会经济地位越高。

3.研究数据与分析方法

(1)数据来源。

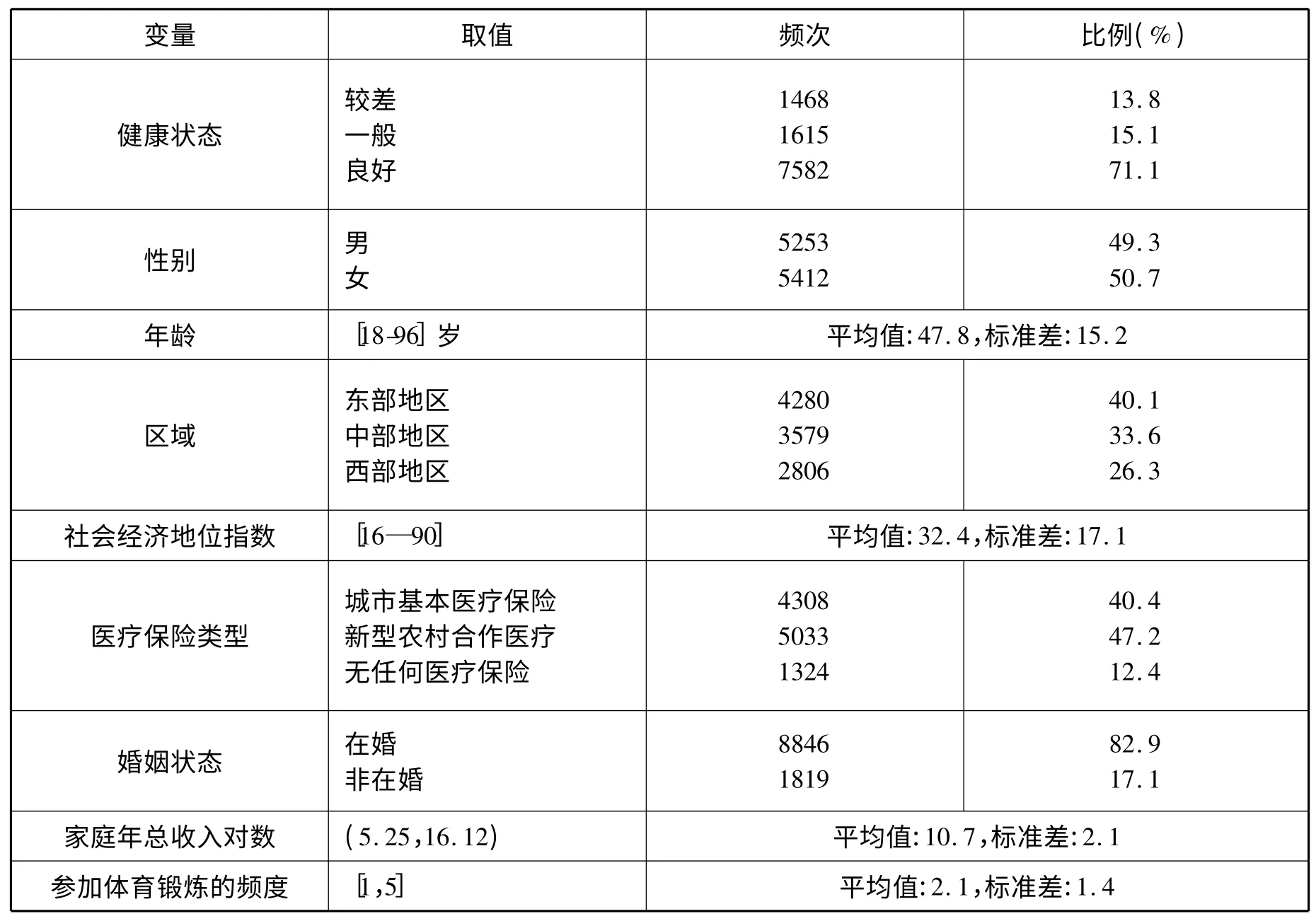

本研究所采用的数据来自于“中国综合社会调查”②该调查由中国人民大学中国调查与数据中心联合各地学术机构共同执行,采用分层设计、多阶段PPS 抽样方法,对全国31 个省市自治区的城乡人口总体(18 岁以上,不含港澳台地区)进行了抽样调查,具体抽样方案可参考《中国综合社会调查第二期(2010—2019)抽样方案》。(CGSS 2010),调查共获得样本11785个。研究根据因变量、自变量和控制变量的缺失情况进行筛选,共剔除无效样本1120 个,获得有效样本10665 个。样本的基本情况,见表1。

表1 中国综合社会调查2010年样本基本情况描述(N=10665)

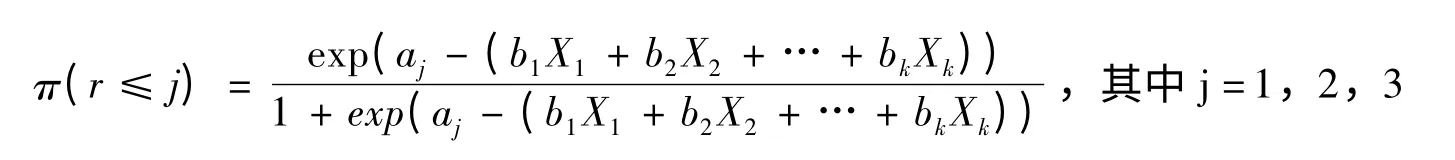

(2)分析方法。

根据研究设计,人们的健康状况被操作化为3 分类定序变量(健康状况较差、一般、良好),故采用ordinal logistic regression 模型。累加logit 概率模型如下:

上述模型中,j 表示因变量Y 的分类,π(Y≤j)是因变量Y 小于j 的累加概率,k 表示自变量(含控制变量)个数,Xk表示具体自变量;aj是常数项,bk是回归参数。回归系数bk表示在其它自变量保持不变的情况下,某自变量Xk改变一个单位,logit(π(Y>j))的平均改变量。

四、数据分析

在众多影响人们健康状态的社会因素中,本研究选择医疗保险类型、婚姻与家庭收入、健康行为等分别作为远端、中端和近端因素来测量制度保障、家庭支持和个体选择的健康效应(自评健康状况),从而比较不同层次因素的相对优势大小。根据分析策略和模型设计,本研究依次建立了基线模型、制度保障模型、家庭支持模型、个体选择模型以及联合模型,分析结果见表2。

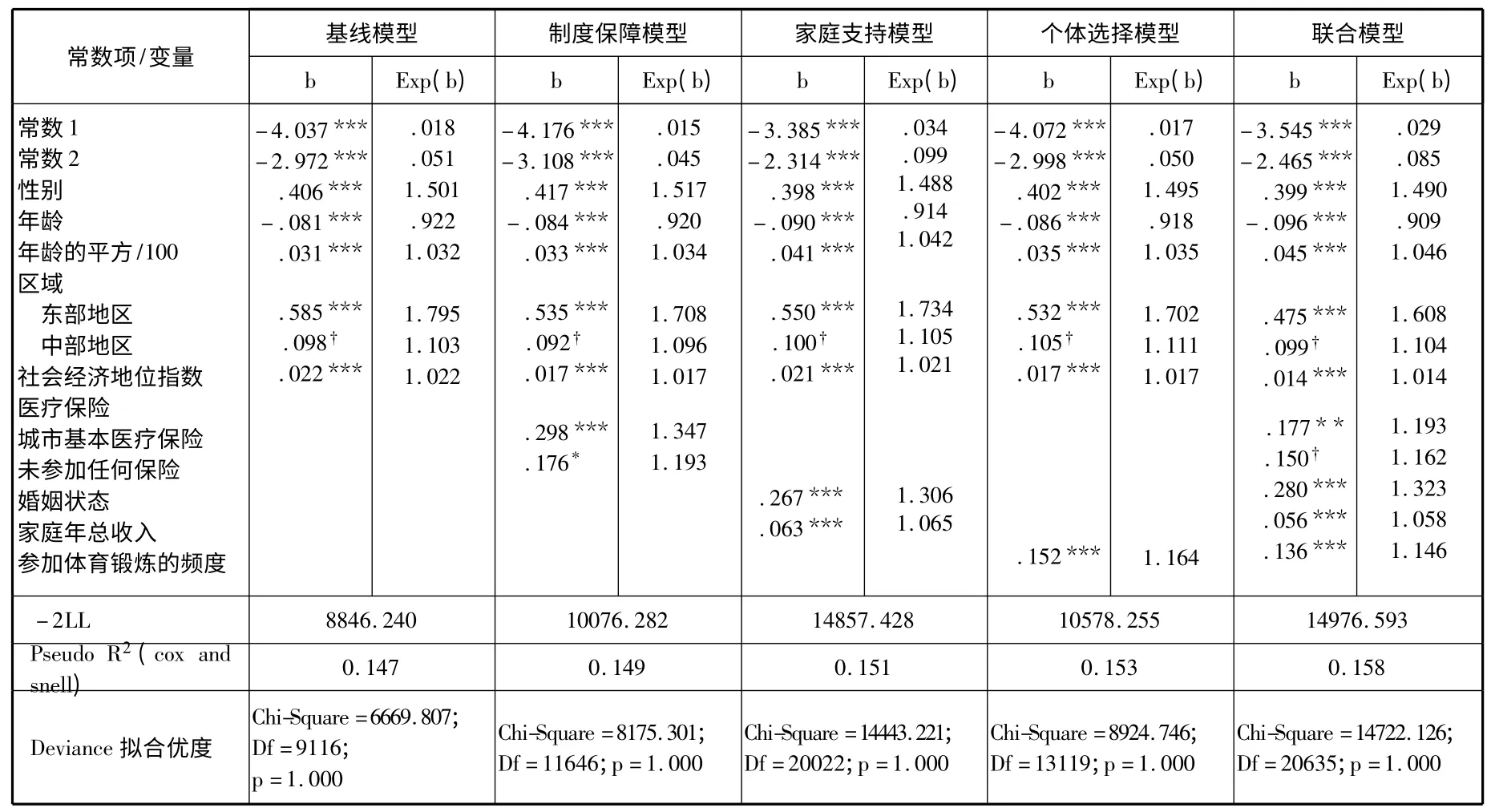

表2 中国民众健康状况影响因素的Ordinal Logistic Regression 分析(N=10665)

在五个模型中,都包含了基本控制变量:性别、年龄、区域差异、社会经济地位指数等。从参数效应来看,控制变量及常数项在各个模型中的显著效应没有任何变化,参数估计结果因模型设置不同,有细微差异。下面先以基线模型参数估计结果简要分析控制变量效应,之后再重点分析制度保障、家庭支持和个体选择效应。

从性别方面来看,男性的健康水平明显优于女性。男性评估自己健康状况良好的优势是女性的1.5 倍左右(=e0.406,p<0.001),参数显著性及估计结果与以往研究接近①Mario,Cardano,Giuseppe Costa,Moreno Demaria,“Social Mobility and Health in the Turin Longitudinal Study”,Social Science& Medicine,58(8),2004.pp.1563-74;Timms,Duncan,“Gender,Social Mobility and Psychiatric Diagnoses”,Social Science &Medicine,46(9),1998.pp.1235-47.。年龄方面,与健康水平之间呈U 型曲线关系,但考虑被访者年龄的实际情况,年龄同健康状况的关系位于抛物线的下行区间②抛物线顶点横坐标(即年龄取值)=-b/2a;根据模型计算抛物线下行区间是(-∞,130.6)岁,实际被访者的年龄取值是[18,90],位于下行区间。其余四个模型估计结果相近,不赘述。,即随着人们健康的增加,其健康状况良好的优势逐渐下降。区域差异方面,东中西部地区人口呈现明显的健康差异③在笔者已往研究中没有发现东中西部地区间的差异。参见王甫勤《社会经济地位、生活方式与健康不平等》,《社会》2012年第2期。。东部地区人口报告健康状况良好的优势分别是中部地区的1.627 倍(=e0.585-0.098,p<0.001)和1.795 倍(=e0.585,p<0.001);同比,中部是西部地区的1.103 倍(=e0.098,p<0.1),但优势不够显著。总体上,能够呈现东部、中部、西部地区的健康梯度差异,说明各地区的医疗资源投入和分布差异对人们的健康状况有明显影响。在社会经济地位方面,与以往研究结果一致①Bartley,Mel,Health Inequality:An Introduction to Theories,Concepts,and Methods,Cambridge,UK:Polity Press in association with Blackwell Publishing Ltd,2004.,不同社会经济地位人口之间存在明显的健康不平等,高地位人口自评健康状况良好的优势明显高于低地位人口,社会经济地位指数每增加一个单位,自评健康状况良好的优势增加2%左右。

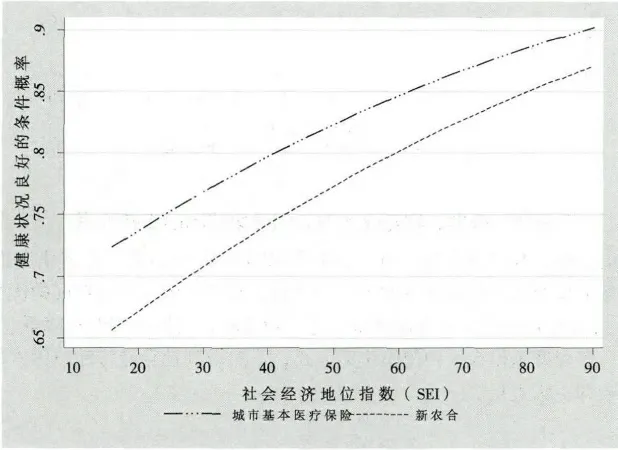

在制度模型中,城市基本医疗保险(含城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险)对健康水平的保障作用明显优于新农合,见图2,研究假设1 得到支持。数据显示,拥有城市基本医疗保险人口自评健康状况良好的优势是新农合人口的1.347 倍(=e0.298,p<0.001),体现了医疗服务可及性、可支付性对人们健康水平的保障作用存在明显差异②Fang,Kuangnan,BenChang Shia,Shuangge Ma,“Health Insurance Coverage and Impact:A Survey in Three Cities in China”,PLoS ONE,7(6),2012.pp.e39157.,也体现了城乡医疗资源和服务质量的差异。另一方面,与新农合相比,未参加任何保险人口的自评健康状况也较优③一方面,“未参加任何保险”人口的相对比例较大,可能导致统计结果的不稳定性;一方面,笔者进一步分析发现,未参加任何保险人口在年龄方面以中青年为主,有体能方面的优势。,虽然这样的统计优势不够显著(在联合模型中,p<0.1),但从侧面在一定程度上也反映了新农合对农村人口健康水平保障的不足。另外,在图2 中,我们发现,随着人们社会经济地位的增加,由医疗保险差异所导致的健康梯度在逐渐降低,也即在低社会经济地位人口中,医疗保险差异的影响更加重要,在高社会经济地位人口中,重要性下降。这支持了以往研究指出的要更加关注低社会经济地位人口的医疗保障公平④刘晓婷:《社会医疗保险对老年人健康水平的影响》,《社会》2014年第2期。。

图2 医疗保险对人们健康状况的保障作用

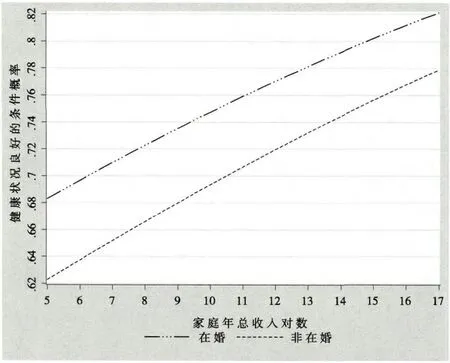

在家庭支持模型中,是否在婚和家庭收入高低对成员的健康状况有非常显著的影响。数据显示,在婚人口自评健康状况良好的优势是非在婚人口的1.306 倍(=e0.267,p<0.001),说明婚姻状态与人们的健康结果之间存在一定的因果效应⑤Slatcher,Richard B,“Marital Functioning and Physical Health:Implications for Social and Personality Psychology”,Social and Personality Psychology Compass,4(7),2010.pp.455-469;Wood,Robert G.,Brian Goesling,Sarah Avellar,“The Effects of Marriage on Health:A Synthesis of Recent Research Evidence”,Mathematica Policy Research,2007.。研究假设2 得到支持。家庭收入则为成员提供经济支持,或避免经济压力⑥Alaimo,K.,C.M.Olson,E.A.Frongillo,et al,.“Food Insufficiency,Family Income,and Health in US Preschool and School-aged Children”,American Journal of Public Health,91(5),2001.pp.781-786;Hahn,Beth A,“Marital Status and Women's Health:The Effect of Economic Marital Acquisitions”,Journal of Marriage and Family,55(2),1993.pp.495-504.。数据显示,家庭年总收入的自然对数每增加一个单位,其自评健康状况良好的优势增加6.5%(=e0.063-1,p<0.001),研究假设3 得到支持。另外,婚姻和家庭收入对成员的情感支持和经济支持的作用基本上是相互独立的,见图3,在婚人口和非在婚人口所形成的健康梯度随着家庭收入的增加,没有明显改变。

图3 婚姻、家庭收入对人们健康状况的支持作用

在个体选择模型中,与以往研究一致,经常参加体育锻炼的人,在健康方面具有明显的优势。数据显示,参加体育锻炼的频度每增加一个单位,其自评健康状况良好的优势增加为原来的1.164 倍(=e0.152,p<0.001),而自评健康状况一般或较差的概率则明显降低(见图4),研究假设4 得到支持。体育锻炼作为一种健康生活方式,虽然受到社会经济地位因素的影响,但其对于健康结果的影响却更为直接。

图4 参加体育锻炼对人们健康状况的影响

最后,本研究通过联合模型以及各模型的拟合优度情况来比较不同层次变量对于健康影响的相对作用情况。在联合模型中,控制变量的参数大小均有所下降。值得注意的是,社会经济地位指数的效应明显下降(0.022→0.014),说明在制度保障、家庭支持和个体选择三大因素的共同影响下,健康不平等现象有明显降低,这一点在三个独立模型中,也可以看出。医疗保险类型的参数显著性和系数大小均明显降低,说明制度保障因素受到了其它因素的调节,对健康状况影响的重要性下降。婚姻状态对健康状况的影响作用增加(0.267→0.280),说明家庭支持模型中,婚姻状态对健康的影响受到了其它因素的抑制,对比家庭支持模型和联合模型,潜在的压抑变量是医疗保险类型①在联合模型中,剔除体育锻炼变量后,婚姻状态的参数变为0.284;而剔除医疗保险类型变量,婚姻状态的参数是0.268,与原参数几乎没有变化。。家庭收入和是否经常参加体育锻炼两个变量的显著性未发生变化,参数大小略有降低,说明它们在一定程度上也受到其它变量的调节,但这不影响它们对于健康结果的显著效应。对比各独立模型与基线模型的拟合优度(Pseudo R2),基线模型的拟合优度(0.147)<制度保障模型(0.149)<家庭支持模型(0.151)<个体选择模型(0.153),说明不同层次因素对人们的健康水平的影响作用有明显差异,越是与个体健康水平距离越近的因素,解释力越强;反之,相反。故研究假设5 也得到支持。

五、结论与讨论

社会经济地位与健康状况存在强而稳定的相关关系在学术界已经得到广泛认可,高社会经济地位人口,相比低社会经济地位人口,在自评健康、心理健康、功能健康、疾病发病率、死亡率等多方面都存在稳定的优势。尽管有不少学者认为存在健康选择效应②West,Patrick,“Rethinking the Health Selection Explanation for Health Inequalities”,Social Science & Medicine,32(4),1991.pp.373-384.,但绝大多数学者仍然坚持社会经济地位是人们健康状况的重要决定因素,并重点研究社会经济地位影响健康状况的具体机制③Adler,Nancy E.,Joan M.Ostrove,“Socioeconomic Status and Health:What We Know and What We Don't”,Annals of the New York Academy of Sciences,896(1),1999.pp.3-15;Chen,Edith,Gregory E.Miller,“Socioeconomic Status and Health:Mediating and Moderating Factors”,Annual Review of Clinical Psychology,9,2013.pp.723-749.,如教育④胡安宁:《教育能否让我们更健康——基于2010年中国综合社会调查的城乡比较分析》,《中国社会科学》2014年第5期。作为社会经济地位的重要测量指标,对将来的职业和收入有直接影响,另一方面,也增加人们的健康素养和促进健康生活方式;是否被雇佣意味着是否有稳定的收入,以及工作环境的风险也将直接影响健康状态,人们对工作内容的控制性程度影响人们的工作压力和心理健康;收入和财富的多少决定人们营养的摄入、住房条件、休闲方式和购买健康服务的能力;低社会经济地位者住房条件差,社区社会资本量低,如靠近工业区、存在社区暴力、信任度低等情况。由于健康不平等的形成机制是多元化的,因而有学者指出,解决健康不平等问题需要靠一系列的政策支持,如教育政策、劳动力市场政策、收入分配政策、住房政策、医疗保障政策等⑤Adler,Nancy E.,Katherine Newman,“Socioeconomic Disparities in Health:Pathways And Policies”,Health Affairs,21(2),2002.pp.60-76;Quesnel-Vallée,Amélie,Tania Jenkins,“Social Policies and Health Inequalities”,in The New Blackwell Companion to Medical Sociology,edited by W.C.Cockerham,Willey:Blackwell,2010.,从而改变不同社会经济地位人口/群体的健康资源分配。扩大医疗保险覆盖面是这一系列政策途径中最直接、最相关的政策措施,也是各国促进健康公平的重要举措。因为相对高社会经济地位者而言,低社会经济地位者拥有公共医疗保险(或私人医疗保险)的比例明显较低,扩大低社会经济地位者的医疗保险覆盖将增加他们获取更好医疗医疗的能力和积极性。但此举影响有多大,能否缓解不同社会经济地位群体的健康不平等问题,在学术界仍存有争议。

本研究在此背景下,结合中国社会健康不平等现实,根据以往社会流行病学和社会学研究成果,将影响健康的社会因素概括为制度保障、家庭支持和个体选择三个层次,建立了5 个研究假设。通过对“中国综合社会调查”(CGSS 2010)数据的统计分析,本研究所提出的假设基本得到支持。

医疗保险制度作为远端因素对人们健康状况的保障作用毋庸置疑,降低了低社会经济地位者获取医疗服务的门槛,享受丰富医疗资源给他们健康状况带来的益处。但医疗保险覆盖对人们健康水平的保障作用到底有多大?在各国学术界尚未有明确回答。本研究发现,虽然中国已经基本实现了城乡居民基本医疗保险的全覆盖,但是新型农村合作医疗、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等在报销水平和共付比例等方面存在明显分割①张研等:《三大基本医疗保障制度保障能力差异分析》,《中国卫生经济》2013年第2期。,因而对人们健康状况的保障作用也存在明显区别,拥有城市基本医疗保险人口的自评健康状况要明显优于新农合人口。研究还发现,医疗保险类型对人们自评健康影响的模式在不同社会经济地位人口间并不一致,对于低社会经济地位人口而言,医疗保险类型差异的影响更加重要,而这种重要性随着人们社会经济地位的提升而逐渐降低。换句话说,如果要增强医疗保险对人们健康状况的保障作用,应该更加注重低社会经济地位人口的医疗保险公平。

婚姻关系是成年人生活中最为重要的社会关系,在家庭中发挥着情感支持功能,和谐的婚姻能够缓解家庭生活中不愉快的压力,并增加夫妻双方的生活幸福感,从而促进双方的心理健康,进而改善客观身体健康状态。本研究发现,在婚人口相比非在婚人口拥有更高的自评健康状况优势,充分体现了婚姻对成年人口的情感支持效应。而作为家庭经济生活的重要支撑,收入(或财富)的多少主要为成员提供经济支持,而且家庭收入要比个体收入的支持功能更强。本研究发现,高收入家庭者报告自评健康状况良好的优势明显高于低家庭收入者。虽然情感和经济支持是家庭支持的两个重要组成部分,但是二者对人们健康状况的影响作用却是相互独立的,本研究并未发现婚姻状态对人们健康状况的影响,在高家庭收入者和低家庭收入者之间有明显的区分。

健康行为是健康生活方式的重要构成,是促进人们健康水平的最为直接的因素,虽然以往研究更多将健康行为或生活方式作为社会分层的结果来研究②DiMaggio,Paul,“Social Stratification,Life Style,and Social Cognition”,in Social Stratification:Class,Race,and Gender in Sociological Perspective,edited by D.B.Grusky,Boulder:Westview Press,2001.,但本研究更加侧重于将其作为一种个体化行为选择。研究发现,经常从事健康行为(如参加体育锻炼)的人比较少从事健康行为的人自评健康更好。

虽然,制度保障、家庭支持和个体选择因素对人们的自评健康状况都有显著影响,但它们的影响力并不相同。研究发现,不同医疗保险类型的影响力不及婚姻和家庭收入的影响力,更不及个体健康行为的影响力。也就是说,越是与个体健康距离近的因素(个体选择),其影响作用越强;而越是与个体健康距离远的因素(制度保障),其影响作用越弱。这一研究发现,回答了以往学术研究关于医疗保险制度与健康结果之间关系的争议问题,也可为寻找缓和健康不平等的策略提供有效参考。

尽管本研究通过全国样本数据对所提出问题进行了有效的检验,但本研究中仍存在一些不足需要指出。首先,在理论模型建构方面(见图1),为了让模型更加简化和分析单位的一致性,没有将所有影响健康的社会因素都囊括其中,如社区因素,也是影响健康的中观层次因素。另外,在研究假设中,以医疗保险制度、婚姻状态和家庭收入、健康行为分别代表制度保障、家庭支持和个体选择因素,可能会忽略了其它因素的作用,如除了医疗保险制度之外,还包括一些列其它的影响健康的社会政策。其次,在婚姻与健康关系的讨论中,本研究仅讨论了因果效应——即认为婚姻是影响健康的因素。但关于二者关系还存有争论,如有学者认为存在婚姻的健康选择效应——即认为健康的人更容易结婚和维持婚姻③Koball,Heather L.,Emily Moiduddin,Jamila Henderson,et al,.“What Do We Know about the Link between Marriage and Health?”,Journal of Family Issues,31(8),2010.pp.1019-1040.。由于本研究重心并不在于辨明婚姻与健康的因果关系,而只是将其与制度保障和个体选择并立来比较它们对于健康结果的影响,所以关于婚姻的健康选择效应并未涉猎。第三,在研究设计方面,本研究的核心自变量测量有需要补充的因素。如医疗保险类型的测量方面,由于在问卷设计中,没有将城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新农合区分开来,只能借助户籍性质划分出城市基本医疗保险、新农合和无任何保险三种类型,从三种情况的描述统计来看,与《中国卫生统计年鉴》数据相比有一定误差。以婚姻状态作为情感支持的测量,内容效度不足。虽然国外大多数研究也仅以婚姻状态作为测量工具,但是越来越多的研究发现,婚姻质量对人们的健康状况也有非常重要的影响,如心理神经免疫学研究表明,长期的婚姻压力(婚姻冲突)会导致心脑血管活动上升、内分泌紊乱、免疫系统异常等生理状况发生,从而增加传染性疾病的发病率①Kiecolt-Glaser,Janice K.,Tamara L.Newton,“Marriage and Health:His and Hers”,Psychological Bulletin,127(4),2001.pp.472-503;Robles,Theodore F.,Janice K.Kiecolt-Glaser,“The Physiology of Marriage:Pathways to Health”,Physiology and Behavior,79(3),2003.pp.409-416;Wickrama,K.A.S.,Frederick O.Lorenz,Rand D.Conger,et al,.“Marital Quality and Physical Illness:A Latent Growth Curve Analysis”,Journal of Marriage and Family,59(1),1997.pp.143-155.。与婚姻状态测量类似,以是否经常参加体育锻炼作为个体选择的测量,也不完整。个体选择行为除了健康行为之外,也包括健康损害行为(如吸烟、饮酒、不合理饮食等),这些因素在社会流行病学研究中都是备受关注的近端因素②Abel,Thomas,William C.Cockerham,Steffen Niemann,“A Critical Approach to Lifestyle and Health”,in Researching Health Promotion,edited by J.Watson and S.Platt,New York:Routledge,2000.。健康的社会影响因素众多、层次不一、影响机制复杂,而国内社会学关于健康或健康不平等研究起步较晚,还没有形成完整的理论体系。加之上述理论和设计方面的不足,本研究所得出结论仍需谨慎评判,并希望得到更多研究的补充和完善。