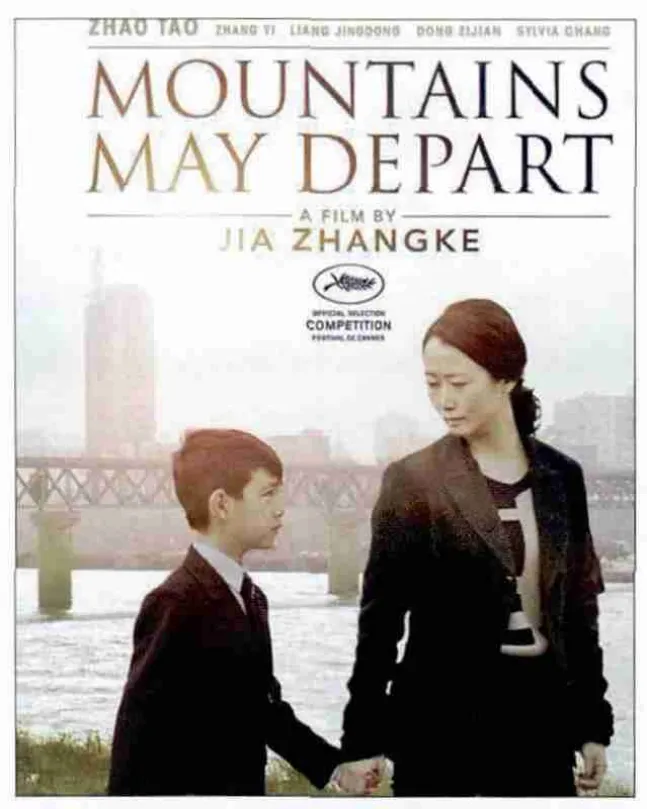

《山河故人》:失控的时空

文/刘春

多年前的寒冬,贾樟柯去农村亲戚家拜年,空气冰寒凌冽,远方青山含黛、积雪微茫,山径上一户人家渐行渐远,几行足迹踏雪有痕。贾樟柯突然被眼前景象感动,觉得好美,“山河故人——没准我什么时候拍电影,它会是电影的名字”。终于,这部名为《山河故人》的影片被搬上了大银幕,而这一刻距离他上部剧情片《三峡好人》的公映,已经过去了整整9年。

9年、10年,无论对于国家还是个人,都是一段并不能算作久长的时间,然而在当下高速发展,分分钟都有“奇迹”发生的中国,或许已可成就一代人的“传奇”。他们的命运如同电影胶片,被历史裹挟着拉长的个体生命间隙,因融入太多的时代变迁而快进向前;一旦被甩出洪流,便只能慢放甚至定格。1999至2025,影片《山河故人》讲述了三个时间段发生的三个彼此关联的故事,与他上一部并未公映的剧情片《天注定》不同,这里的关联并非横向展演一个群体/阶层,而是展现同一群人的过去、现在、未来。“一切坚固的东西都烟消云散了”,待到回首,远离故土的、固守家园的,终将怅然若失、五味杂陈。

关于影片的缘起,贾樟柯在一次采访中坦言,有感于父亲去世后母亲的境遇。因为在老家独自生活的孤独,贾樟柯把母亲接到北京,可是母子二人相处的时间依然很少。贾樟柯反思后,发觉最让他不可接受的是自己以为给母亲好的物质条件,也就是给了她幸福的保障,而当这一切并未换来母亲的笑容时,贾樟柯警觉自己不知不觉中已然接受了金钱万能的逻辑,于是想要用一部影片重新梳理新世纪以来,人与人之间被社会环境、物质、科技等因素不断冲击的情感。

世纪末的选择

影片开始于跨世纪的1999年,在一个全景镜头中主人公沈涛、梁子、张晋生在一群与他们年岁相当的青年男女中,伴随着被贾樟柯誉为20世纪90年代迪厅神曲的《Go West》欢快起舞,堪谓风华正茂。朴实而无产的矿工梁子和新晋发达的煤矿老板张晋生,都爱上了会写好词、会跳伞头秧歌的美女沈涛。1999年的世纪末情绪和历史选择,呈现在影像中的是一道非代数、非几何的“三角问题”。

依旧是喧闹的演出后台、不明声源的广播、铺满屏幕面目不清拥挤攒动的人群,这一段最像“贾樟柯”的故事,延续了“故乡三部曲”(《小武》、《站台》、《任逍遥》)中的影像风格,粗砺质朴同时温婉动人。当银幕上毫不起眼的城镇、破旧的老街、普通的店铺以及如同你我的平凡面孔出现时,忍不住地心头一热,便会不经意间刺痛许久以来对日常的麻木。而正是这种麻木,或者说面对外在变迁,个体选择时的无措茫然,内在地导致了影片主人公们的一次次离散。

面对梁子和晋生,很难说沈涛对谁的感情更深一些,三人坐车郊游的车内近景以及他们站在冰冻的黄河边放烟花的人物构图,都是显而易见的三角形。沈涛的红色外套,和身边晋生的红色毛衣形成呼应,晋生红色的小轿车,用沈涛的话说“颜色很骚”,也配合地渲染了晋生(资本)鲜活的能量,与矿工梁子黯淡的灰蓝衣着形成对比。沈涛最终与晋生的结合,打破了三角平衡,也导致了梁子的离家远行。关于她的选择,影片并未给出明确的原因,四处可见的工地、不断上涨的煤价和迪厅里涌动着的消耗不尽的欲望,使得美女加财富的结合,虽不被沈涛父亲那样的老一代人看好,却显得顺理成章。沈涛的选择某种程度上也是时代的选择,而她与晋生的孩子更是被直接命名为“到乐”(dollar)。

空洞的日常

如果说在1999年的中国城镇中,传统的田园牧歌式的稳定结构已然被打破,那么2014年的离散故事,更是在全球化时代中突显了资本面前个体的微小,以及整个中国社会所面临的阶层化危机;一方面资本卷入的个体,在中国大地或被动或主动地展开新形式的“迁徙”,另一方面无论身处城镇还是都市,他们的日常生活都陷入了一种空洞的符号。

只能出卖劳动力的梁子,身患尘肺病,孤苦无依地回归故乡,等待他的只会是尘埃一样的了无生息。而此时沈涛已与晋生离婚,虽然衣食无忧却内心忧苦,“写不出好词”,也许久“不唱伞头秧歌了”。“上海的条件还是要好一些”,所以沈涛让出了儿子的抚养权,让到乐和改行做风投的晋生常住上海。沈父的突然辞世,让到乐这个系着丝巾身穿洋装制服的孩子从繁华都市回到汾阳小城,尽管他在沈涛的愤怒中配合地给姥爷磕头,然而从外表到内心,这个洋派少年与周围环境显然格格不入。这里的违和感并不仅源于都市西化与城镇乡土的文化冲突,甚至不能简单归结于经济水平的不对等。接管加油站身居豪宅的富婆沈涛,作为新婚贺礼表达情感的是最新款的苹果手机,她可以用金钱帮助梁子治病救命,可以不计成本运回父亲遗体,自然也可以在下一代的教育上花费重金。

沈涛同意放弃抚养孩子,潜在的原因在于以“现代”“先进”“文明”为指征,以GDP为标准的发展逻辑中,汾阳和上海以及晋生即将带孩子移民的澳大利亚属于完全不同的当量。因而沈涛以为的“条件好”落实到儿子iPad里的生活照,毫无悬念转化成国际学校、豪车、游艇、马术、高尔夫……面对情感已疏、略显陌生的到乐,沈涛愧疚“是一个没有本事的人”,她无力且伤感的反抗是留给儿子的家门钥匙,和一段刻意拉长乘坐绿皮火车的离别。

车厢里到乐怀着对未来世界的好奇,观看澳大利亚著名的海岸风景“十二门徒”,10年后和他坐在直升机观赏实景并一吻定情的米亚,是到乐的中文老师、年龄跨度近40岁的女朋友。2025年,17岁的到乐,全然遗忘母语,和晋生依靠谷歌翻译交流,笑说自己是没有母亲的试管婴儿。至于1996年离开香港的米亚,则声称自己忘了中文名字。巨浪拍石,到乐艰难中呼出深藏心底母亲的名字“涛”,地球另一边汾阳旧宅内独居衰老的沈涛,包着留给儿子的饺子,冥冥中似乎听到——然而,这一类似罗切斯特千里之外呼唤简爱的浪漫主义经典桥段,并不能在未来世界带来自我与他人的救赎。晋生被囚禁在找不到敌人的“自由”里,米亚多重的文化身份使得她在一段忘年恋中矛盾重重,到乐对任何事都提不起兴趣亦没有勇气面对多年未见的母亲,而沈涛,茫茫细雪落在初白的头发,独自起舞,配乐依然是多年前的《Go West》。

以空间讲述时间

贾樟柯电影非常善于处理空间与人物的关系,《山河故人》更是一部运用多重空间讲述时间的寓言。汾阳地标性建筑古迹文峰塔见证了沈涛人生的喜乐哀愁,它的矗立和四周永远在拆建的工地,微妙的对比形成对于恒久的追问。寒冬的黄河载着大块浮冰缓慢流淌,河岸厚厚的冰层被晋生轰然炸裂,喷洒农药的直升机突然坠毁在沈涛眼前,融成巨大的火球,喻示了20世纪90年代平静中蕴藏的巨变以及人们对于生活的失控。没有了祠堂和院落,沈涛给父亲依照旧俗举办的葬礼,只好将灵棚搭在空旷的马路边,20世纪初的传统文明如同拆迁过后的荒地,遍地废料、满目荒凉。至于2025年,的晋生,面朝大海四面玻璃的澳洲豪宅,则显而易见暗示他无力逃离的隐形囚笼。

影片前半段,几次出现一位身挎关公大刀的少年,贾樟柯认为这一取材于现实的情境,既陌生触目、浪漫洒脱,又饱含少年初入世的艰辛,为影片增添了一种复杂的诗意。不少影评人诟病《山河故人》过于符号化,所有能指背后都负载着一堆又一堆的意义,过于用心的暗示和隐喻致使影片显得匠气而笨拙。然而回到当下阶层凝固的生活,不同境遇的人群对于“现代生活”有着惊人相似的追求,西方文明作为被模仿和学习的对象,具体到个人往往被趋同化地简单理解为更富有的物质享受,换个“接地气”的表述,便是各种的“高大上”。如果说银幕上的人物太符合人们对于底层和富人的预设,那只能归结于现实生活中人们对现代文明的理解和实践都太缺乏想象力,由此贾樟柯的“符号”或可成为另一种写意的写实。当然《山河故人》还可以呈现得更好。贾樟柯的问题在于企图通过转型期的个人命运,描绘出一个时代的变迁及症结,这样的野心或者说魄力,对于一部影片来说太过庞大,迷失在意义之城的人物的确失去了一部分灵韵。

回首30年,山河渐改故人已非,影片中贯穿始终的是,一首叶倩文的老歌《珍重》,“不肯不可不忍不舍失去你,盼望世事总可有转机”,或许一切都还来得及,还有转机。