如何“女性”,怎样“中国”?——新世纪以来香港女性导演电影创作研究

聂 伟

一、引言

新世纪以来,中国内地一批女性导演的电影创作令人瞩目。李玉、徐静蕾、赵薇等青年导演的作品均在内地市场取得较好的票房,海外影展获奖屡有进项①,而李少红、胡玫、彭小莲等成名已久的导演亦偶有佳作面世。她们着力描写都市化进程社会各阶层的日常生存状态,有的则将都市白领的职场婚恋与商战故事描写得时尚而趣味横生。无论将镜头聚焦于何处,上述导演都在以自己的方式,努力还原当下中国社会转型过程中的冰山一角。

相比之下,曾经历尽辉煌的香港女性导演创作近年来大都相对沉寂。她们携带自己的作品一路北上,其作品往往被淹没在同期开画的其他影片中,回声参差,几近惨淡(参见表一数据)。

是她们一直以来标榜的女性身份成为束缚自由表达的绊脚石,还是她们致力发掘的影像美学与内地观众市场的接受存在先天的差异?本文选取新世纪以来最具代表性的五位香港女性导演——许鞍华、黄真真、区雪儿、黎妙雪、麦曦茵,着重分析其创作风格嬗变。

表1.香港女性导演部分代表性作品网络评分情况②

上述五位导演近年来在内地院线都有新作上画,其中许鞍华是“香港电影新浪潮运动”之后继续在新世纪进行旺盛创作的代表;黎妙雪入行已久(1989年),但在新世纪(2001年)才正式执导第一部剧情长片《玻璃,少女》;黄真真和区雪儿身为后辈,都有留学纽约学习电影制作的海外背景,接受了先进电影制作理念的熏陶,学生时代作品受认可后回到香港投身创作;而长期与彭浩翔合作的麦曦茵,以其毕业习作《他·她》获得第12届香港独立短片及录像比赛公开组金奖,此后执导《九降风》的香港版本《烈日当空》,成为香港历史上执导长篇电影中年龄最小的导演,亦为新生代香港女导演群体的佼佼者。

二、如何“女性”?

既然将研究限定在新世纪的时间维度和香港的空间场域内,CPEA的签署及其后续影响就成为了首当其冲的话题。CPEA对于整个香港地区电影创作与发行的影响,势必会波及到女性导演的创作,而她们的创作在这个特殊的时间节点后发生的变化与否便是一个有趣的切入点。而另一方面,欲分析女性导演的作品特质,自然会将它们摆在与之相对的“男性”之对立面作研究。在世界范围内,电影导演的性别比例相当悬殊,这就注定了女性导演在进行创作时带有某种先天的特殊性,尤其当这五位女导演的作品是在中华文化圈的整体影响之下时。因此,关于这些影片的风格解读,都绕不开与女性特质相关的话题。

一般来说,女性影像叙事会以两种方式呈现:一是刻意标榜自身的女性身份,打破原有两性关系的陈旧观念,彰显其独有特征,将女性置于平等对立的一方;二是直接填平男女性别的鸿沟,彻底消解“男性与女性”这一组对立的关系,从而捍卫女权意识。下文将以导演个案作为切入点,探讨其女性影像创作的讲述方式。

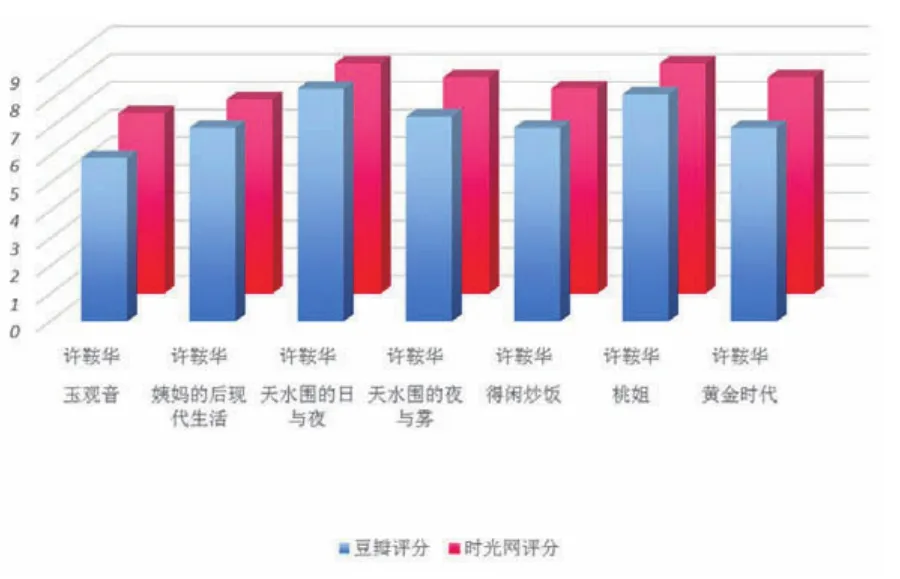

图1.许鞍华电影代表作打分情况柱形图

由上图可见,许鞍华的创作一直以来维持在比较高的水准。有趣的是,《玉观音》应该可以算作CPEA签署后许鞍华北上创作的第一部作,面对新的市场诉求,加之有电视剧版的珠玉在前,影片并不成功。在性影像呈现方面,许鞍华遵循了某种近似于“无性”的创作观念——她从不刻意强调女性身份以博取眼球,从“新浪潮”时期的作品《投奔怒海》(1982年)起,阳刚硬气的美学风格一直延续至今,也没有随着周遭市场环境的改变而调整。表现在剧情设置方面,两性关系并不主动被构设为二元对立结构,男性常常以菲勒斯缺席的方式反证女性的成长。典型代表如《得闲炒饭》(2010年),其核心议题聚焦在周慧敏和吴君如扮演的一对女同身上,男性则置身镜头后景处,成为女性叙事的背景和陪衬;《桃姐》(2012年)重在讲述著名制片人对家中年长保姆的呵护和关怀,相比刘德华饰演的旁叙人,饱经风霜、风韵不存的桃姐反而成为第一主角;及至《黄金时代》(2014年),俨然新世纪华语影坛不可多得的女性主义纯自传式叙述电影。

《桃姐》剧照

黎妙雪的创作与此相仿,《恋之风景》(2003年)讲述一位失去男友的女性重获生存信念的故事,在这部较早在内地获得放映资格的影片中,代表过去的另一半(香港演员郑伊健饰演)和代表现在的另一半(内地演员刘烨饰演)共同扮演了这位女性个人成长引路者的角色。他们存在的意义,似乎仅仅止于帮助林嘉欣饰演的曼儿找回女性主体意识。而悬疑片《情谜》(2012年)中,真正的主角也非戏台上一唱一和的一对戏梦男女,而是由舒淇一人分饰两角的惠香、惠宝“两生花”。余文乐饰演的男友穿梭在两位女性中间,出场伊始就被扁平化为一个“两边倒”的“摇摆人”,其存在对女性并不构成任何本质意义上的威胁。

许鞍华和黎妙雪对女性电影的理解,在此固定的视角上已渐成叙事套路。她们似乎独立于市场的激烈竞争之外,于闲庭信步间安然地完成了自己的创作,波澜不惊地重复着固定的母题。这种固守看似淡然,却需要相当的执著。

图2.黄真真电影代表作打分情况柱形图

相比之下,黄真真对女性意识的关注与表达在其创作的初始阶段中展露得淋漓尽致,其后又经历了微妙的转折。如图二所示,相比许鞍华,她的作品大概缘于内容和形式的双重特殊性,其观众接受度要更低一些。研究其创作历程,即便暂时搁置围绕影片的内容争议,仅就结构而言,可以发现导演一直试图摆脱传统电影的固有秩序——我们也许可以将这种秩序看做一直以来统治电影创作的男权制度的某种表征。具体来看,经典电影一般都是以情节推动叙事,尊重线性的故事发展逻辑。而黄真真自成名作《女人那话儿》(2000年)开始,就在竭力摒弃这种常规。这部主要由访谈拼接而成的“伪纪录片”(其中也穿插了部分搬演的虚构场景),非但很难在传统剧情片的范畴找到解读入口,即便用纪录片的常态模式来比照,也很难在导演随性而为的镜头组接中,找到任何可资借鉴的先例。而在内容上,《女人那话儿》及其续作《男人那话儿》,均毫无遮拦地挑衅着传统的两性关系认知。导演敏锐地捕捉到香港多元的文化生态,将形形色色的边缘人物编织入她的香港文化拼图里。言谈中,被访者对港岛居民的家庭伦理以及性服务场所的描述,将观众针对香港社会生态的思考直接置于“性文化”的大语境中。在这个过程里,通过对谈,将原本“男人/女人”与“猎人/猎物”的对位关系彻底反向逆转。她将拍摄团队的成员全部统一为女性,为的是引导女受访者(其中包括从过气艳星到女电影导演,从闺中密友到性工作者的各个阶层)肆无忌惮地说出自己内心的想法,谈论话题尺度之大,用语之无下限,令观众瞠目结舌,由此这两部作品在香港直接被归为三级片。

在黄真真此后的商业剧情片尝试中,虽然大多数时间她依旧不甘于“安守本分”地地讲述一个标准套路的爱情故事,但面对大众市场,导演的创作姿态已经大为软化,其强烈的女性意识在博弈与妥协中被逐步稀释。典型案例如《倾城之泪》(2011年)这样典型的“北上”试水内地市场的“纯爱电影”。一方面,作为原来反传统叙事结构的延续,《分手说爱你》(2010年)和《倾城之泪》都开辟出多元化的叙事空间:前者将导演本人拍摄的故事和银幕空间内部情侣的情感闹剧,依靠网络与电影创作杂糅在一起,以互文本的方式在银幕内外不断碰撞火花;后者虽有粗制滥造之嫌,却也尝试以割裂的三段式叙事结构,破坏传统的叙事体验。而另一方面,与此前在影片中公然挑战男性社会规则相比,这种三段式的尝试和碎片化的叙述尝试,都显得过于平庸,缺乏锐气。再看与《分手说爱你》风格极为相似的《完美嫁衣》(港版名为《抱抱俏佳人》,2010年),两位女主演都不是传统的“花瓶”:二人都拥有较高的学历③,身兼影星、歌手两栖身份,外形都谈不上精致,也鲜有可供男性窥视的曲线身材。片中不乏女主角掌掴男演员或男演员自残的镜头以彰显女权,且女主角完全脱离了先前经典影片中那种被动的从属地位,游走于几位优秀的男性中间,掌握着选择爱情的权力。然而这些流于表面的女权叙事,渐渐沦为市场营销的噱头,以扭捏之态迎合了大众市场对夫权主导的核心家庭伦理叙事的观影需求。

《分手说爱你》剧照

再看区雪儿的创作,目前其主要担纲的两部作品《明明》(2007年)《东成西就2011》④(2011年)都在内地获得了公映机会,对于仅有这“一部半”作品的导演来说,在作品中显示出其音乐方面的造诣。早先拍摄上百部MV的经验让其作品的影像几乎成为了音乐的物像性外现符号,其故事情节的叙事推动力常常基于女性感性化的跳跃式思维。《东成西就2011》里大量经典音乐的“破坏性”使用,极具颠覆性,将影片的非理性推向极致。如果说结构上的创造力显示出年轻导演的美学创新,那么其叙事内容对女性话题的指涉,则进一步彰显了影片饶有趣味的女权文化特质。在区雪儿担任音乐导演的《东成西就2011》中,虽然有一众主流女影星加盟,也但导演的出发点显然在于戏谑而非窥探,直接隔绝了劳拉·穆尔维所指称的“视觉快感”:一方面其内地公映版本通篇使用四川话对白;一方面女性明星的银幕形象颇为邋遢肮脏,具有明显的去性化色彩。

无论坚守还是妥协,无论激进还是温婉,上述女性导演的女性叙事遵循着各自不同的轨迹,呈现了香港地区女性导演创作之冰山一角,其他女性导演同样以各自的方式昭示女权,而正是这种多样性,构建了香港女性电影五彩斑斓的风景线。

三、怎样“中国”?

以银幕形象呈现中国故事,基于不同的地域社会文化土壤,内地导演与香港导演的叙事视角自然会存在相应的差异性,由此形成关于中国故事的对照阅读。如果说,李玉、徐静蕾等青年导演的成功都在于以女性视角呈现了一种立足内地想象中国的银幕叙事,那么,这些香港导演也不可避免地携带独特的地域文化记忆来编织中国故事。如同一枚万花筒,不同的观察视角折射出迥然不同却五光十色的当代中国社会文化与精神生态。有趣的是,这批香港女性导演镜头中的中国故事,大都聚焦于东部地区(见图三),对中西部地区几无涉猎,由此呈现的“中国意象”具有奇特的限定性。

图3.香港女导演镜头中的故事发生地

《恋之风景》中,黎妙雪尝试用一条寻找记忆的线索将两地勾连,这是合拍片在启动阶段相对比较保险的做法。《恋之风景》属于CEPA规则制定后较早完成的合拍片,与那些仅有演职人员参与合作、情节却互不相关的合拍片(如许鞍华紧随其后的作品《玉观音》)不同,影片讲述来自香港的女孩到青岛找寻已故男友记忆的故事。影片可以视为香港女导演初窥内地的一个暗喻:在现存有限的文化记忆资源下(曼儿男友的日记),对并不了解的内地社会历史(男友长大的地方)进行一次执著的寻根。于是,一方面,影片呈现出和谐的世外桃源般的美好世界,一方面,淳朴的民风为这双初次审视内地的眼睛镀上了一层柔光,仿佛一切都是建立在单纯女孩的视野与想象之中。我们注意到,片中多次出现漫画家几米风格的动画和实景,整个故事都浸润在漫画式的幻境里,将曼儿的经历凝结成一种东方式的哀婉情节剧,节奏舒缓,意境忧郁。在此过程中,寻找的目的已不再重要,寻找的过程才是实质。这种想象也许呈现了某一特定地区中国小镇特殊的文化风景线(包括现下已几乎不复存在的“登瀛梨雪”),但终究与中国内地更加多元立体的全貌擦身而过。

如果说黎妙雪的想象仅仅是一个纯粹梦境的话,那么如同此前的写实主义题材一样,许鞍华的创作则更加深邃地指向中国的社会现实,只不过这一次是把摄影机从地理空间狭促的香港半岛搬到了广袤的神州大地。在《姨妈的后现代生活》中,她直接割舍了香港的牵绊,义无反顾地投入了对内地的描绘。细看影片囊括的叙事空间,连贯了典型中国南方都市上海和典型的中国东北地区老工业重镇鞍山。在这里,许鞍华尝试用笑中带泪的方式,执行内地“第六代”导演擅长的叙事——“后新时期”处于急剧转型中的中国社会日常生活。稍有不同的是,许鞍华选择的视点不是社会边缘地带的小偷,也不是四处闲荡的无业游民,而是一位有着神秘历史的滑稽角色——姨妈叶如棠。片中,代表老旧知识分子形象的姨妈与五光十色的现代生活对撞,在一次又一次的希冀中重重地被现实撞醒,内中的各种不适折射出转型时期中国阶层的阵痛。然而,如果我们深究其中关于讲述“中国”的方法,会发现许鞍华能够较好地驾驭这个故事的原因之一在于,作为计划经济时代中国社会主义工业城市,鞍山本身太具有符号性,其历史沿革和地理特征很容易借助影像经营出来。鞍山在整个故事中发挥的作用,不过是承载姨妈历史记忆的“原乡”而已,此间与上海的都市繁华产生了巨大的美学落差与心理距离,很容易令人信服。

相比之下,黄真真的《倾城之泪》,撇开其海报创意和故事内容上对权宗冠导演的韩国电影《悲伤电影》(2005年)的“借鉴”不谈,影片本身呈现出的“中国”想象早也已被全球化语境下同质化的都市景观席卷而空。《倾城之泪》所“倾”之“城”,可以是当下中国乃至世界范围内的任何一座城。影片中的“东方巴黎”若不是被抓取了些许外滩夜景的镜头,在普通观众看来,已与真正的巴黎无异。

再看麦曦茵的创作。此前与彭浩翔的合作中,麦曦茵几乎成为了他的“影子写手”,作为《春娇与志明》的编剧,将彭氏喜剧的精髓纳入自己的写作风格中,通篇充斥着辛辣的言语和机智的桥段,但也兼有女性作者心思的纤细和敏锐。这种“女版彭浩翔”的写作方式与她在2008年推出的影片《烈日当空》(被誉为香港版本的《九降风》)异曲同工。作为一名极为年轻的女性导演,她娴熟地掌控了一出专属男性青春的群戏,捕捉到一群青春叛逆期在读中学生的成长转折与心理阵痛,将青春的荷尔蒙化作“男性化”叙事的利器,如入无人之境般挑战着青春片的底线。相比之下,进入内地市场后,《前度》(2010年)与《华丽之后》(2012年)无不别扭地完成了从叛逆女青年作家到资深情感女作家的蜕变。这两部影片更多地回归到一般女性导演所擅长的情感纠葛,着力刻画女性之间的嫉妒与争风、女性在男性周遭的游荡与寻觅,以及注定无果的情感追逐等,几乎都是都市白领生活中司空见惯的情感命题。遗憾的是,这些典型的女性题材虽能频频触碰到当下都市白领的精神世界,但与早期狂放而略带野性的讲述风格相比,终究是中规中矩的中成本制作,反响平平。显然,对于麦曦茵的创作来说,拓展内地市场的“北上”之渴望稀释了原先的女性张扬特质,最终令其作品难写其心。

无论试图在香港和内地之间设置连线,还是斜线贯穿内地地区,我们看到,香港的女性导演们实际上始终游荡在中国版图的东部海岸线,就像《恋之风景》中的曼儿期待着了解内地背景的前男友身世一样,她们渴望叩开内地市场之门,拥抱内地消费力强大的主流观众,然而其讲述的对象却始终在两个物理空间的夹缝中徘徊。这些对象要么与香港存在类似地理上或文化上的相似点,要么本身只是一个想象式的符号。

《华丽之后》剧照

先看许鞍华,从《女人四十》(1995年)《男人四十》(2002年),到《天水围的日与夜》(2008年)《桃姐》,导演一直试图在传统的东方伦理和中国哲学中寻找解决香港当下问题的方式。《女人四十》记录了年过四十的家庭主妇在处理生活中接踵而来的不大不小的麻烦时的沉稳与淡然,女主角孙太阿娥在孝文化的感召下,不得不照料突然变为痴呆老人的公公,并主动担负起整个家庭的重担。而《天水围的日与夜》与《桃姐》一样,许鞍华尝试运用人与人之间的情感关系,代替了法律或者社区制度上的责任,将老一代城市居民的生存困境问题温情地安顿下来。无论是《天水围》中的阿贵,还是《桃姐》里的桃姐皆为女性,她们都本应是香港飞速运转的现代机器代谢出的“冗余物”,但却又是确凿实在的肉身组成部分,她们的生存信念,是周遭生活赋予她们的乐观。在没有西方式的制度保障下,他们依然可以作为独立的女性,如前一样欣欣然地过活。由此可见,许鞍华电影中的香港,是对中华文化的某种传承与拥抱。

这种东方式的传承也可以在区雪儿的《东成西就2011》中找到联系。影片提及的困境来自当代人对爱情的恐慌和不知所措,而导演用后现代解构主义的方式,将这种迷局构架为天神之间的冲突和争夺导致的后果。值得注意的是,这些奇形怪状的天神们绝非西方宗教世界中的基督,而是典型的东方神——天龙八部,包含一天众、二龙众、三夜叉、四乾达婆、五阿修罗、六迦楼罗、七紧那罗、八摩呼罗迦。于是一个原本世俗的故事升华为东方诸神的几世轮回,其答案也出现在影片结尾时颇具禅意的顿悟里。更有趣的是,在传统的设定里,阿修罗本应是男性极丑陋,女性非常美丽,但片中导演将演员莫文蔚刻意地扮丑,而正是由她,作为一个看似痴情懵懂的普通“少女”,完成了对迷途的夜叉的拯救,俨然一次女性地位的反转。

肉体上意欲进入内地而不得,转而返回香港,在精神上寻找东方式的叙事通道,组成了当下香港女性导演创作的普遍选择。而各类合拍片的日渐兴盛,保证了这些尝试无功而返的概率会随着合作模式的逐步成熟而缓缓降低。与此同时,在内地与香港之间去去来来的过程里,女性导演的经验也在不断地积累,相信将来会出现一幅具有更多面向,散点更均匀的中华文化地形图。

与内地的主流女性导演相比,香港的女性导演的生存处境更加艰难,她们大多与浮躁的媒体绝缘,鲜见于炒作的风口浪尖,其中又以许鞍华为最。她们着力拍摄可以承载个人艺术追求的作品,并注入个人对于新世纪中国的想象。无论是固守东方伦理,还是借鉴西方思潮,她们的作品中都散发着迷人的女性魅力。也许在商业上暂时难以突围(《桃姐》是唯一的例外),但对日渐衰微的华语女性电影来说,却是一条自我拯救的出路——毕竟她们从未放弃努力描述她们对于当下中国乃至华语世界的想象。

【注释】

①《苹果》获得2007年第五十七届柏林国际电影节最佳影片金熊奖提名,2007年第六届纽约翠贝卡电影节剧本荣誉奖等;《观音山》获得第二十三届东京国际电影节最佳影片金麒麟奖提名,以及最佳女主角奖、最佳艺术贡献奖等。

②该评分数据截至搜集于2015年4月30日。

③杨千嬅毕业于香港理工大学,薛凯琪则毕业于香港城市大学。

④影片导演是刘镇伟,区雪儿在其中担当音乐导演。