核心消费决定论——从市场与消费的结构性扭曲看中国内需不足的根本影响因素

龙 斧,王今朝

(1.武汉大学 战略决策研究中心,湖北 武汉430072;2.杜克昆山大学,江苏 昆山235100;3.武汉大学 经济发展研究中心,湖北 武汉430072)

一、引言

中国经济30多年的持续增长令世界瞩目,但长期以来,内需不足始终是一个挥之不去的痼疾。尽管刺激需求手段不断使用,效果却微乎其微。大量相关研究限于西方传统需求理论(C+I+G+NX)框架,而中国的内需不足却更深层次地反映了其经济发展模式中具有自身特色的结构性问题。毕竟,给定其30多年的经济持续增长、家庭收入上升、消费品琳琅满目、方式堪比欧美、平均失业率较低等条件,对依然存在的内需不足这个“经济怪象”,无论是凯恩斯的绝对收入理论还是杜森贝利的相对收入理论,无论是莫迪利安尼的生命周期理论还是弗里德曼的持久收入理论,无论是霍尔随机假说还是贝里罗、扎德斯预防性储蓄假说,无一能够准确、全面加以解释。

首先,从发展模式看,中国诸多领域的商业化、私有化、市场化、利润化已成为经济发展模式中的一个典型特征(龙斧、王今朝,2011),不仅原有国有企业、行业、产业私有化了,而且原本属于社会事业领域的住房、教育、医疗、卫生也全部或部分私有化、市场化了。①这种趋势所产生的GDP效应是否反过来阻碍了中国自身合理内需市场的形成,是否阻碍了经济的有机、稳定、持续发展,而内需不足、消费疲软仅仅是其表象之一,这都是值得思考的问题。其次,从宏观调控看,中国自1998年后多次提出“扩大内需”并以投资追加、消费信贷、货币宽松、财政政策等为主要手段,尤其是2008年国际危机爆发后,中国外需急剧下降,政府更是提出投资四万亿元人民币以拉动内需的举措。“以投资拉动内需”是西方刺激需求的一个典型经济政策,并在一定条件下产生了效应,为什么在中国却同源异流呢?这样看来,一味地投资追加是否就能够解决这个具有“中国特色”的问题也是值得思考的。再次,从决策科学看,“扩大内需”目的定位的科学性、针对性是决定其成功与否的关键。中国内需不足一直存在,与外需下降并无因果关系,而国际金融危机导致的外需下降只不过使这个自身结构性问题更加凸显而已。如果“扩大内需”仅是弥补外需下降的权宜之计,那这个定位可谓治标不治本。毕竟,中国“以投资拉动内需”的结果已经反复证实了这一点。而且,中国的这个“内需不足”“消费疲软”是否恰恰与这个“投资过热”具有内在关系呢?如果是,通过继续投资来解决内需不足就无异于抱薪救火。因此,要使“扩大内需”产生宏观战略效应,它必须针对中国发展模式中“内需不足”的结构性问题,而要具有这种针对性又必须首先准确锁定最根本的结构性影响因素。

上述三个方面的问题表明,无论是中国内需问题的理论解释还是对其GDP增长与“内需不足”长期并存这一实践现象的分析,无论是“投资拉动内需”政策的决策科学性还是其刺激消费的手段效应性检验,都不是照搬西方理论所能解释的,都必须首先结合中国发展模式具体实际和特性对“内需不足”的根本性原因加以科学的分析与锁定。因此,本文从中国自身发展问题出发,分析中国内需市场结构、消费结构的合理性问题及其原因,从而揭示这两个结构合理性问题构成中国内需不足的根本性影响因素,并论证简单使用“以投资拉动内需”的战略手段对中国合理内需市场的建立只能是南辕北辙。

二、文献回顾与研究方法思考

(一)收入分配对内需不足的影响

不少研究指出收入差距是导致我国内需不足的原因,提出扩需在于通过税改、健全社保、低薪补助等提高家庭收入(丁任重、张素芳,2010;金三林,2009;娄峰、李雪松,2009)。这些研究未能从根本上解释为什么家庭绝对收入增加而消费没有相应增加。毕竟,收入差距主要体现中国一次分配的公平性问题,而这一问题本身不能否定在GDP持续高速增长条件下消费率本来应该以同样甚至更快速度上升这个效应。比如,美国的一次分配也存在公平问题,但家庭消费占GDP的比例已经从1980年的62.9%上升到2012年的70.9%(尽管GDP增长远远慢于中国),这与中国家庭消费占GDP比例从1980年的50.8%下降到2012年的36.0%形成鲜明对比。②

林毅夫、袁志刚等认为收入分配影响总消费(林毅夫,2012;袁志刚、朱国林,2002),因而提出通过保就业、收入再分配政策作为增加总消费的政策思路。但首先,中国就业率一直较高,而且在已有的就业与消费变量关系下增加就业同时也会增加产出,因而依然会产生消费内需不足。这样看来,中国的内需不足主要指就业者的消费不足,与保增长促就业根本就是两个不同的经济学概念。显然,这样简单运用凯恩斯消费函数理论既不能解释也不能解决中国“内需不足”。其次,在中国一次分配平等性、公平性和正义性问题③与高于西方的市场价格(如房价等)交叉作用下,收入再分配要达到怎样的程度才能真正抵消这个交叉作用从而达到刺激消费的目的呢?再次,收入再分配政策如果集中于公共交通、基础设施等也能够促进总消费,但中国的基础建设内需(消费)一直在上升,内需不足是指家庭部门的消费不足,所以总消费上升也根本不能解决这个问题。

从方法论角度看,收入差距与内需不足有关联性,前者的缩小可能在某种程度上改善后者。但前者是否就是中国内需不足的最根本原因值得思考。不少分析带有对消费者行为的一般经济学“感觉”,即认为缩小或缓解贫富差别可以刺激消费。这种西方消费收入决定基础上建立的“因果”关系通常导致在中国问题根源分析上的错位,从而使内需不足问题的解决成为一种缓解性、改善性的权宜之计。首先,既然是市场决定,为什么不能根据这个收入差距来确定价格呢?是否所有存在收入差距的经济体制都必然产生内需不足呢?到底是什么原因使得这个市场价格弹性机制丧失的呢?是收入差距本身吗?为什么西方的收入差距却没有这种“市场机制扼杀”的作用呢?其次,从西方(新古典)经济学看,当市场关系都处于均衡状态下,如有一个稳定、合理的消费结构,那么额外的税改、利率降低、工资提高、社保改善可以刺激消费。但在价格机制、收入与消费关系结构性扭曲作用下,这些手段所带来的有限收入增加又能产生多大的消费刺激效应呢?再次,如果某些消费(如本文所分析的核心消费领域)具有生活必要、必须、必然性质又同时出现上述结构性扭曲,那么这个税改、健全社保、低薪补助等要达到什么程度才能使内需不足得到根本性解决呢?而实践证明,只要这个程度达不到,只要结构性扭曲存在,税改、社保、低薪补助所带来的有限收入增加会导致更多储蓄,而这个更多储蓄又会通过利率和发展模式的结构性问题(如为保证GDP增长率的投资)而更加恶化,扭曲将更加严重,内需将更加不足,消费将更加减少,从而形成经济发展模式中的一个痼疾性恶性循环。最后,根据马歇尔价格—收入关系理论,“必要、必须、必然”消费价格变动对不同收入阶层具有不同效应、影响(即在他们收入中所占的基数比例不同),而这些效应、影响越大,收入差距就越大。从这个角度看,收入差距本身不仅不是一般市场条件下内需不足的最根本影响因素,而且是这种“必要、必须、必然”消费及其“畸形”价格作用的结果。有学者认为财富对于不同种类的消费具有不同的效应(张迎春,2013),但中国原有社会保障公益事业领域的私有化、商业化、利润化就不改变经济利益关系并因此影响内需吗?如果答案是否定的,那么,“政府功能定位、行为特征”不从根本上改变经济利益关系出现的不平等、不公平和非正义,内需不足能够得到解决吗?

(二)消费行为、消费信贷、宏观政策影响

预防性储蓄动机在许多研究中被提出。有学者认为中国决定消费的主要因素是预防性储蓄增加(陈学彬、杨凌、方松,2005;Curtis C.C.和N.C.Mark,2011)。首先,从性质看,预防性储蓄主要指对未来经济的不稳定性可能导致的个人收入不稳定性这种预期心理动机和风险意识驱使下的储蓄行为(Keynes,1930)。而中国居民流动性、失业率、工作更换频率都低于西方,他们的收入不确定性并非经济、收入持续30多年增长条件下产生的“内需不足”的最根本性原因。这也就是说,预防性储蓄本身并不造成经济结构中持续、广泛、全面的内需不足,除非长期的收入增长全部用来增加本来的正常预防性储蓄。其次,从程度看,如果消费者会因“未来经济可能出现的波动”的预期而产生“未雨绸缪”的储蓄行为,那么,当他们面对“必要、必须、必然”消费(见本文“核心消费”分析)及其“畸形”价格的压力而不得不用储蓄(或类似行为)来解决时,其储蓄心理、行为和程度上将是前者的多少倍呢?这种性质的“储蓄”不是未雨绸缪。因此,单纯用预防性储蓄无法解释经济结构中持续、广泛、全面的消费内需不足。

另有分析指出扩大内需不是简单用消费信贷刺激消费的问题(李红军,2013;林晓楠,2006;臧旭恒、李燕桥,2012)。还有分析认为中国的消费不是简单Hull的随机假说,而是具有更为综合性、复杂性的内需结构和消费结构问题,尽管消费信贷作为金融与商品市场的一个连接,它本身的发展在解决内需不足问题时并非万能,是有先决条件性的(如本文提出的内需和消费结构的合理性等)。如果不增加政策的可信性,消费难以增加。即便仅从消费者一方看,消费行为的复杂性所引起的问题不是由信贷健全就能一蹴而就的,更何况当内需不足只是内需市场结构和消费结构问题的一个表象而已。因此,中国消费不足主要不是由消费信贷健全与否本身所致。

西方学界今天对凯恩斯的政府投资拉动内需的理解带有辩证法(Feldstein,2010;Reinhart和Rogoff,2009),而大量国内研究仍套用这一理论来解释中国需求问题(程磊,2011;戴鹤婷,2013;刘生龙、周绍杰,2011)。显然,如果这种新的投资与其所带动的消费并没有超过原有投资与消费的比例,则中国消费占GDP比重不会增加,内需问题非但得不到解决反而会更加严重。这样看来,中国内需不足与西方因企业资本收益率预期下降而导致的内需不足根本不同。而如果西方通过财政手段刺激消费以拉动内需都难以奏效,那在中国财政与内需之间的关系就更弱了。这样看来,不分析内需问题根源和本质差异性而在财政政策与家庭消费刺激之间简单设立线性关系也是不妥的④。而从决策科学角度看,这种财政政策的“消费”刺激最多只是在忽略根本性、结构性原因基础上的权宜之计罢了。

(三)住房、教育、医疗、社保的影响

不少分析指出房价对内需产生不良影响(颜色、朱国钟,2013;陈健、陈杰、高波,2012;龙斧、王今朝,2012),认为收入只能部分解释需求变化,房改等因素的解释力可能更强(刘文勇,2005)。杨汝岱等认为,中国居民教育和医疗支出的上升对消费占GDP比重的下降产生重要影响(杨汝岱、陈斌开,2009)。还有研究表明,除了教育、医疗等价格上涨过快以外,社保体系不健全也有降低居民消费的效应(闫坤、程瑜,2009;何立新,2007;Feng和H.Sato,2011)。这些研究为本文从结构主义角度分析中国“内需不足”的机理关系从而锁定最根本影响因素并在此基础上建立“核心消费决定论理论”,都提供了有力的支持和实证主义铺垫。

三、合理内需市场决定与中国消费总量决定的结构理论

(一)中国内需市场决定:消费型内需vs积累型内需

西方宏观经济学把国家的总需求划分为个人消费、投资、政府购买和净出口之和。本文则根据中国内需不足性质(即主要指家庭消费不足),用GDP来衡量总需求,把这个总需求划分为积累型需求和消费型需求。所谓积累型需求(ADa),指带有生产性、基础建设性、行/产业发展性、扩大再生产性质的需求,加上本国的净出口;⑤而消费型需求(ADc)指本国家庭、个人终端性、非生产性的对国内产品的消费需求。尽管政府购买通常被视为消费,但它属于一种政策性变量,超出家庭决策之外,且由于它占GDP的比重在1978—2011年保持在较为稳定区间里[12.8%,16.0%](国家统计局,2012),本文对此不加考虑。这个积累型与消费型需求的划分不仅对分析、锁定中国“内需不足”的最根本影响因素攸关重要,而且二者之间本身存在影响关系。更为重要的是,这个划分及其二者关系的揭示与中国当前“以投资拉动内需”宏观政策的科学性、目的性和解决内需不足这一经济发展模式痼疾的针对性直接相关。

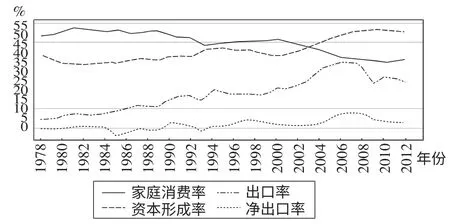

1.中国积累型内需从未存在“不足”,反倒是长期以来“过热”,并成为经济发展模式的一个结构性问题。图1表明,中国投资率分别从1981年的32.8%上升到1995年的41.9%,些许下降后又上升,并在2010年达到51.8%。它还表明,30年来,出口占GDP比例由1978年的4.6%飙升到2007年的35.1%,仅是在2008年国际金融危机爆发后而下降。这种经济过热、外向型成分过高表明,在中国内需中,积累型需求一直旺盛。因此,把中国宏观经济笼统地称为内需不足是不准确的。

2.与积累型需求相比,家庭消费率从最高的1981年的52.5%下降到2010年的34.9%。而考虑到进口的消费品,中国的消费内需就更低了。显然,相对GDP增长,中国消费内需自20世纪90年代开始明显下降,而在新世纪里尤其严重。这样看来,中国的内需不足明显是指家庭消费型内需不足,而不是也不可能是“积累型内需不足”。

3.尤其值得注意的是,中国相对GDP持续增长而出现的消费型需求下降必然伴随储蓄率的上升。这些原本用来实现消费型需求的收入又通过信贷、经济政策转化为积累型需求,一方面对本来已经过热的投资如夏热握火,另一方面使中国经济对国际市场波动的抗震能力大大降低。而一旦国际市场不景气,中国依靠加大投资来稳定由于外需下降所导致的总需求下降以保证就业和GDP增长⑥,必然产生积累型需求在总需求中的比例进一步提高。

图1 1978—2012年中国消费率、投资率与(净)出口率的时间序列

4.在现代市场经济发展中,中国资本形成率的上升速度是罕见的。一方面它反映了积累型和消费型需求比例的扭曲,另一方面则对消费品价格的持续上升负有直接责任。中国的投资在增长,消费品生产在增长,家庭收入在增长,劳动力投入在增长,但消费需求却相应下降。因此,资本要保证其价值实现或增长,就不得不依靠消费品价格的超常上涨,尤其在那些具有必然、必须、必要消费的领域里。根据价格—需求弹性一般概念,在中国这个世界最大消费市场上,资本本应靠规模收益而非价格刚性来实现其增值。但由于其资本形成率的畸形和消费内需的低下,它不得不主要依靠高价格来实现。

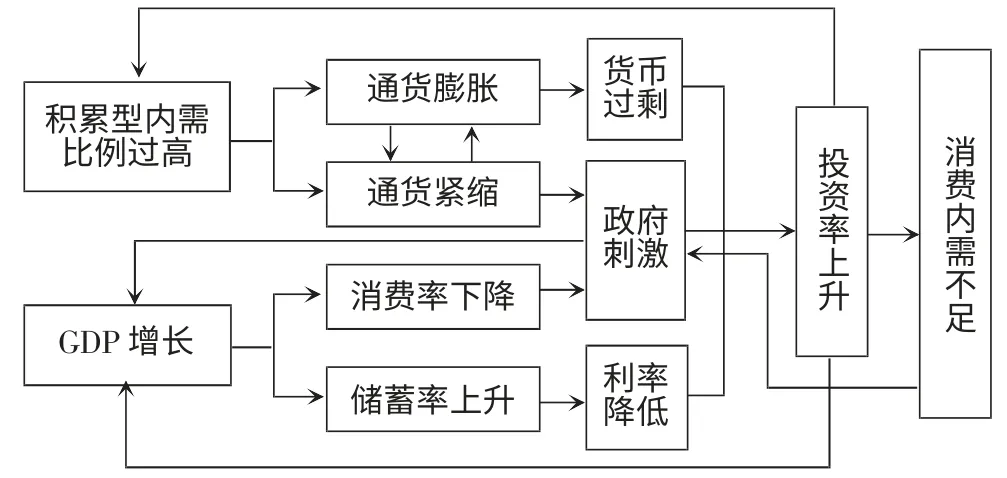

上述四个方面的关系分析表明,积累型需求与消费型需求在经济发展结构中的比重合理性蕴含相互作用的辩证关系。积累型需求没有一个相与匹配的消费型需求市场,不仅效益无法实现,通货膨胀可随时变为通货紧缩;而在积累型投资扩张下,通货紧缩也可迅速转变为通货膨胀,需求市场结构的合理性就不存在。反倒是,GDP增长与社会平均收入上升非但没有引起消费上升,反而伴随着储蓄率上升和消费的相对下降。这个综合效应又引起货币过剩、利率下降。而这个综合效应加上“政治GDP”的作用,促使投资率持续、不断上升,进而导致不是在合理消费增长条件下的经济增长。结果,一个经济发展模式中结构性恶性循环就形成了(见图2)。尽管中国本身是世界最大的消费市场,而这种经济过热、外向型成分过高、资本形成率过快、国内消费疲软趋势性走向反映其发展模式的结构性问题,内需不足仅是其表象。西方2008年危机导致中国外需下降只不过把这一结构性问题更加凸显与暴露出来。

图2 中国经济发展模式中的一种恶性循环

(二)中国消费总量决定:核心消费与日常/边际消费

积累型与消费型需求的结构设定为锁定中国“内需不足”范畴、“扩大内需”针对性提供了宏观指向。但具体在消费型需求中,又到底是什么结构原因导致了消费不足呢?即到底是什么引起收入增长—消费下降—储蓄率上升这个“三合一”结构性效应呢?

首先,从市场学、消费行为学等角度看,消费者需求一般受制于消费习惯、种类、频率、重要性、收入、价格敏感度等,这些因素之间又存在相互影响、交叉作用的关系。而不同种类的消费品之间又因价格、偏好等不同而在消费频率、数量等方面存在互补或替代关系。但这些因素都无法从根本上解释中国消费率的下降。其次,任何一个消费者都存在预防性储蓄,但它本身都有一个临界点,在其范围之内它是合理、正常的;超出临界点,就一定是因为消费者的行为选择受到其他重要介入性变量作用。而中国“核心消费”对消费结构的扭曲正是起到了这种作用。如果把这种储蓄和储蓄率上升简单归于因“未来经济可能出现的波动”的预防心理而产生的储蓄行为,那无异于不分畛域。

本文根据莱宾斯坦“功能和非功能需求理论”以及凯恩斯“消费函数理论”,结合中国家庭消费的结构与特征,区分“核心消费”“日常消费”和“边际消费”。核心消费(CC)指消费者的必须、必要和必然消费,即消费者已经面对的消费负担(这一性质决定了为这种消费的储蓄准备不同于“预防性储蓄”),一般来说无所谓其消费行为的差异性,如基本住房、教育、医疗和社保。日常消费(DC)指家庭、个人日常生活必需消费如衣食、交通、通讯、日用品等。日常消费既有与核心消费相同的“必须”性质,又自身受到价格、偏好等差异性影响。边际消费(MC)指满足前两种消费后的选择性消费,如奢侈、享受、偶然型消费等。这三大消费类型因各自特点、性质、功能、市场约束等作用产生以下影响关系。

(a)核心消费数量、频率变化相对日常/边际消费的数量、频率较为稳定。

(b)核心消费价格波动一般不对自身消费数量、频率具有线性影响(即不决定这类消费的可有可无、可多可少,价格上升一般不导致消费放弃,下降不引起消费数量、频率大幅增加)。

(c)核心消费价格对日常/边际消费价格直接产生正向影响并成为后者变化单个最大影响因素,但后者价格变动对核心消费价格没有较大影响。

(d)因消费性质、频率、功能差异性,核心消费价格变动引起的日常/边际价格变动不成1∶1相应比例,即前者微小变动会引起后者的较大变动,但反之,则不是。

(e)因消费性质、频率、功能以及各自单项价格占收入比例差异性,核心消费支出在收入中所占的比例对日常/边际消费数量、质量、种类、频率等产生双重影响:不仅最基准消费会受到“可多可少”的影响,而且基准消费水平之上的消费会受到“可有可无”的影响;在收入支出中,前者比例越大,后者比例越小。

(f)核心消费价格对家庭储蓄率变化直接产生正向影响并成为后者变化单个最大影响因素;日常/边际消费价格与储蓄率没有这种直接影响关系或相同程度、时间的线性关系。

(g)核心消费价格对收入—储蓄关系产生双重影响:其上升不仅影响原收入中的储蓄大小(如核心消费价格本身过高引起原有收入的储蓄过大),而且严重影响收入增长部分的储蓄倾向(如核心消费价格本身过高、持续上升引起收入增长大部或全部流入储蓄)。

(h)日常/边际消费价格对储蓄率一般没有与上述(gf)相同程度、时间的原有收入储蓄率影响,更没有其对收入增长部分的储蓄率影响。

(i)日常/边际消费价格波动对自身消费数量、质量、种类、频率有紧密关系,但对核心消费数量、频率没有较大影响。

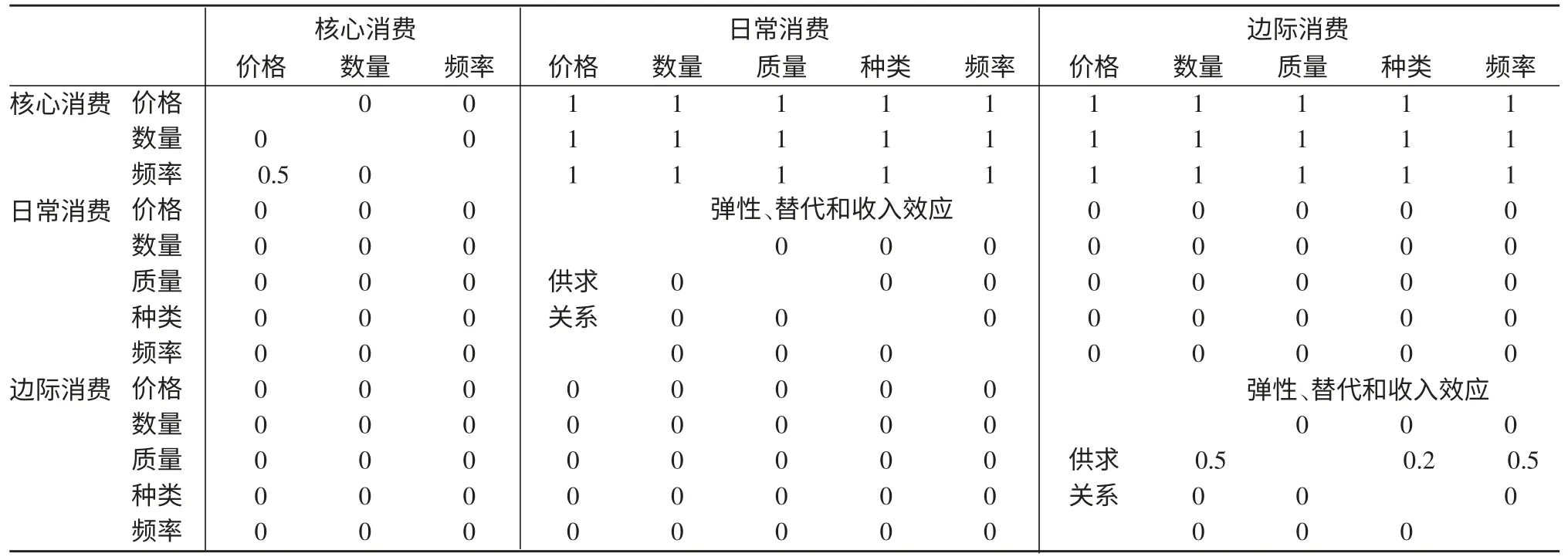

以下矩阵分析(表1)揭示出上述三大消费之间的变量关系,反映了它们上述交叉、双向或单向的变量作用。表1显示,核心消费对其他两种消费产生决定作用。

以上从内需市场到消费总量关系合理性的结构递进分析为中国“合理内需市场”内涵界定提供了依据。以下对这两方面的结构性扭曲分析将揭示出中国内需不足的根本性原因。

四、中国消费结构的四大经济学“扭曲”

(一)GDP增长与消费比例的“扭曲”

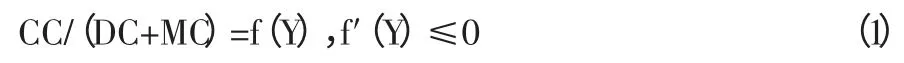

根据阿马蒂亚·森社会福利理论和经济公平性理论(Sen A.K,1997),也根据上述三大类型消费关系(a)(b)(c)(i),GDP和家庭收入的持续上升应该引起核心消费比例相对日常/边际消费比例的下降。于是,我们应该有:

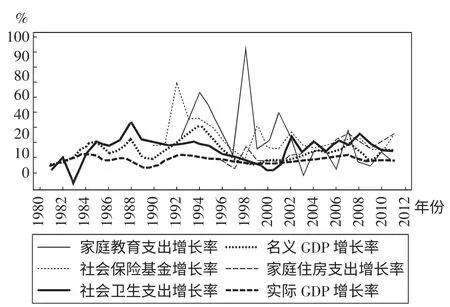

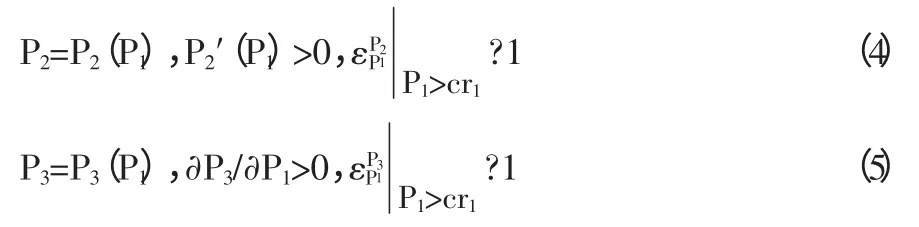

其中,Y表示GDP。公式(1)表示,在消费总量中,核心消费与日常/边际消费的比例应该随着GDP上升而下降,或保持不变。但中国不然。首先,图1表明,消费率从1981的52.5%下降到2010年的34.9%。其次,图3表明,2011年核心消费在居民生活消费总支出中的比重上升到1981年的21.6倍,其中又以住宅消费占居民生活消费支出比重最大,社会保障次之。而如果考虑到统计数据遗漏,中国核心消费占GDP的比重会更高。图4表明,中国GDP上升非但没有引起核心消费比例相对日常/边际消费的下降,反而引起它的全面、持续上升,而根据三大消费类型影响关系(c)(d)(e)(f)(g)(h),这又直接导致日常/边际消费比例下降,从而形成中国经济消费结构的“第一次扭曲”。⑦

表1 核心消费、日常消费和边际消费之间的影响关系

中国消费违背公式(1)而形成图3首先是由于以下公式而产生的:

其中,P1表示核心消费价格,DI表示家庭收入,f′〉0。f′〉0表示核心消费价格的上升引起了核心消费支出占家庭收入比例的上升。

其次则是由于如下公式而产生:

其中,g′〈0,h′〈0,它们分别表示核心消费对日常/边际消费的“挤出”性效应。实际上,如果没有核心消费的作用,则在家庭收入增长的条件下,日常/边际消费本来可以相应增长。但当ΔCC/CC〉ΔDI/DI而CC≫DI时,核心消费对日常/边际消费的挤出作用将会大于家庭收入对二者的凯恩斯效应。

在公式(2)、(3)的作用下,一方面,中国核心消费占GDP的比重上升,另一方面中国总消费,特别是日常/边际消费占GDP的比重下降就形成了。它也反过来说明,中国GDP增长的主要原因是依靠积累型内需的不断上升和中国核心消费的畸形增长。

(二)核心消费与日常/边际消费的价格关系“扭曲”

图3 家庭核心消费支出的超常增长

图4 核心消费占居民消费比重的时间序列变化

根据三大消费类型影响关系(c)(d)(e)(i),核心消费价格与日常/边际消费价格形成影响关系。其价格越上升,对日常/边际消费的挤出效应就越大。为了衡量这个效应,我们划定核心消费价格上升的综合临界点(cr1),即某一年家庭名义收入增长值(如1 000元),减去日常/边际消费合理价格增长率与合理数量增长率所需要的支出(如600元),再减去不变价格下核心消费数量的合理增长率所需要的支出(如300元),剩下的就是核心消费支出因价格增长而增长的临界点(即100元)。如果假设家庭教育、医疗和社会保障支出和前一年完全相等,再假设这1 000元不会被用于增加任何储蓄,再假设前一年房价为100万元,则房价在该年的增长率最多只能是0.01%。否则,在价格—供需关系上,核心消费价格增长率超过该临界点后,必然挤出日常/边际消费。具体说来,它们形成以下函数关系。

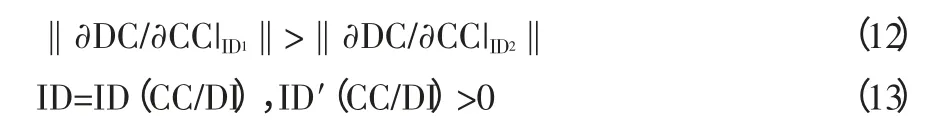

1.核心消费价格变动必然引起日常/边际价格的正向变动,而且由于二者消费性质、单项价格等差异性,它们明显存在上涨百分比和单价上涨幅度差异性,即核心消费价格的代数级数上涨完全可能引起日常/边际消费价格的“几何”级数上涨。因为,当核心消费上涨10%,只有日常/边际消费价格的成倍上涨才能维持原有的市场需求结构。⑧用P2、P3来表示日常和边际消费价格。于是,

但P2、P3对P1没有影响,即我们有:

2.核心消费价格对日常/边际消费程度(数量、频率、种类等)具有反向影响,即便排除上述价格倍数影响因素,且假设日常/边际消费价格不变,核心消费的价格上升或高挺,都将导致日常/边际消费程度的实际下降。而当日常/边际价格上升,其消费程度则实际受到双重扭曲,即核心消费价格上升对日常/边际消费直接产生挤出效应,又通过直接影响后者价格而对日常/边际消费产生挤出效应。即公式(3)变为:

再考虑到公式(4)和日常消费价格对其日常消费的影响,公式(7)进而变为:

3.GDP和消费品生产(数量、种类)的持续增长一般引起价格相对下降(甚至导致一些价格的绝对下降)。再根据三大消费类型影响关系(i),日常/边际消费品价格的变动本来对消费种类、数量、频率产生直接影响,即市场机制通过价格弹性(如物价降低)作用于日常/边际消费需求(如消费上升)。但这一效应由于核心消费价格的超高以及上升后的价格向下刚性而极大丧失,⑨即核心消费的价格效应导致这个日常/边际消费的自身价格—需求效应下降甚至丧失,从而形成中国消费结构的“第二次扭曲”。

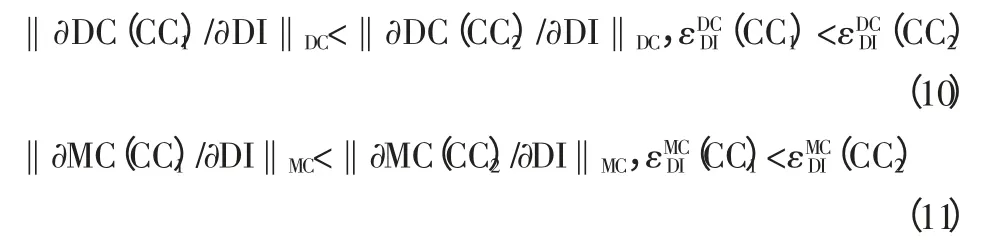

其中,‖·‖表示某种适当定义的范数算子,它的脚标分别表示对日常消费和边际消费所使用的范数。我们设CC1≫CC2。于是,当核心消费极大上升后,日常/边际消费品的市场机制的作用大大降低。

(三)核心消费与家庭收入比例的“扭曲”

根据三大消费类型影响关系(a)(c)(e)和消费的收入提供曲线理论(Chai A.,Moneta A.,2010),家庭收入变动本来对日常/边际消费需求种类、数量、频率产生直接影响,即市场机制通过收入弹性(如绝对收入的持续增加)作用于日常/边际消费需求(如消费增加)。但这一效应由于核心消费价格高挺、无弹性与超比例上升而极大丧失,即核心消费的价格效应导致这个日常/边际消费的自身收入效应下降,从而形成中国消费结构的“第三次扭曲”。

公式(10)表示,在核心消费高挺这一条件的作用下,日常/边际消费随家庭收入DI增长而增长的效应下降,而且,日常/边际消费对DI的弹性也下降了。公式的含义类似。

值得指出的是,正是因为这个核心消费对收入—消费关系的结构性扭曲,以及上述两大经济学扭曲的间接效应,中国的储蓄率上升的性质不能用西方“预防性储蓄”概念来定义。中国这种为了必要、必须、必然且已经存在的核心消费而导致的储蓄行为与西方的预防性储蓄行为有本质上的差异性。

(四)“第四次扭曲”——“三大经济学扭曲”导致的政治经济学“扭曲”

由于上述扭曲关系的形成,贫富差别(ID)越大,这种核心消费对日常/边际消费的影响关系就越强;房价、教育、医疗、社保的成本性越大,储蓄率就越大,对日常/边际消费的挤出效应就越大。反过来,核心消费占收入比例越大,又导致贫富差距越大,二者的双向影响形成中国经济结构中另一个恶性循环。设ID1〉ID2,则我们有:

考虑到贫富差距的影响,(2)(4)(5)就变为如下公式:

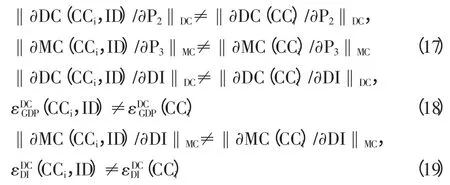

而考虑到前面三大扭曲公式的价格、收入影响关系,贫富差别成为它们的限制性中介变量,因而(9)-(11)中的函数也会发生变化,即我们有:

上述“双向影响”分析表明,从中国内需不足根源分析看,收入差距本身只是一个条件性因素,并非其最根本影响因素。而更为重要的是,核心消费不仅引起价格效应扭曲和收入效应扭曲,而且对大多数消费者形成事实上的最大垄断。从日常/边际消费的行为和替代关系看,消费者可以有消费多少、有无消费的选择,但对核心消费则不行。没有住房又没有对住房加以“均衡”的租房机制(除非二者价格之间具有制约性弹性关系),消费者不能选择不住房、不租房,也不能选择不接受教育(除非辍学,而这意味着核心消费教育的阶级差异性),也不能选择不接受医疗(如患了癌症,或要动大手术,或要治疗慢性病),也不能选择不接受基本社保。从经济学角度看,中国所形成的核心消费领域的垄断是对市场机制(竞争效应、价格效应、技术—质量改进效应、收入消费效应等)的扼杀。而从政治经济学角度看,这种具有消费绝对性、市场全社会性、收入控制性的垄断,在其“必要、必须、必然”消费机制作用下,加深了世界上最大人口的贫富差别、两极分化。

一方面,贫富差别作为中介变量使核心消费对中国内需不足产生更大影响。另一方面,核心消费又反过来加重贫富差别。因此,许多西方国家正是利用核心消费领域的政策来消除这种扭曲从而达到缩小贫富差别的结果(当然是无法从根本上解决这一问题)。比如,一些自然资源极为丰富、生产力极为发达、生产效率极高、人口相对中国极少的资本主义国家,基于对土地等经济资源的政治属性的认识使它不成为个人暴富的生产资料,在资源开发使用、房地产业、医疗、社保、教育的发展上表现出以长远、和谐、平等、公平、可持续发展为内涵的“忧患意识”和模式上的“科学发展观”,而非“市场机制决定”。

对于中国少数富有人群来说,价格与收入效应趋近于0。当核心消费的尖端市场以满足极少数极为富有的人群为目的而制定价格时(如高档房、高档医疗、精英教育等),核心消费所有档次的“商品”价格都会受到影响,这又是政治经济学与经济学一个很强的交叉点;当这个高端市场价格效应直接影响中低端市场价格,客观上增加的中、低端市场消费压力,加上核心消费本身的必要、必须、必然性质,价格又在这种刚性需求作用下再次受到上升刺激;当这两个价格效应产生作用时,中国“最广大人民群众”消费者实现自身核心消费需求的唯一出路就是在日常/边际消费上采取削减、放弃的方法⑩,采取把收入增加部分全部或绝大部分融入储蓄的方法。这就形成了中国消费结构的第四次扭曲。这表明,任何政府工作报告单纯用GDP增长率,或用房价增长率低于物价增长率,或用平均收入增长率高于消费指数增长率来表明“政绩”都是在掩盖上述经济学和政治经济学的扭曲。这也表明,根据核心消费的性质、功能、频率稳定性,要缩小贫富差别、两极分化,GDP增长、家庭收入提高必须引起核心消费在收入支出比重中的实质性降低。核心消费比例越低(而非GDP排名越高),内需就越充足,合理内需市场就越能建立,越能体现一个社会经济利益关系的平等性、公平性、正义性。这样,中国核心消费在GDP中的比重及其对日常/边际的影响就成为中国经济发展模式、性质(改革的科学社会主义性质与否)、目的(改革的最广大人民群众利益最大化与否)的一个政治经济学衡量。

五、中国内需市场的“核心消费决定”理论

(一)核心消费对GDP增长合理性的决定

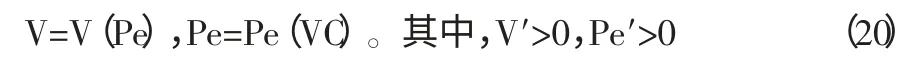

从宏观角度看,在GDP持续增长条件下,当上述结构性“扭曲”发生时,内需不足成为必然结果。这也反过来印证,在核心消费对日常/边际消费产生挤出效应并因此造成持续性、结构性内需不足条件下的GDP增长不是来自消费内需的增长,而是更多来自“基础建设投资”“进出口增长”“土地财政”作用下的积累型内需增长。而这个宏观比例失调越大,它所表现的宏观经济结构中内需市场的合理性就越低;一个通过合理内需市场作用于消费增长从而促使GDP进一步增长的良性循环程度越低;“以(积累性)投资拉动内需”宏观政策的力度越大,其从根本上改变中国内需市场结构不合理性问题的决策科学性越低(龙斧、王今朝,2012)。这表明,GDP增长的良性(合理性)程度(V)取决于积累型内需和消费型内需比例(ADC/ADA)的合理性(Pe);而在消费型内需中,它又取决于核心消费与日常/边际消费比例的合理性(VC)。于是:

于是,V=V(Pe(VC))。而

这样,从宏观经济发展结构、模式看,核心消费无疑是影响中国GDP增长合理性的最根本因素之一。只有Pe在其临界点(cr2)之内时,中国GDP增长才会来自消费内需的增长,中国的合理内需市场才有可能建立。

(二)核心消费对日常/边际消费的价格决定

上述“扭曲”分析表明,核心消费占整个消费的比例合理性由其价格决定,而其价格的合理性由综合临界点(cr3)决定。这个临界点由两个方面构成:(A)核心消费价格增长率在原始基数合理基础上不能高于平均30年家庭实际收入增长率,(B)这个价格增长率在原始基数合理基础上不能高于30年日常/边际消费价格增长率。核心消费价格超过这个比例临界点(程度也受制于积累型和消费型内需的比例合理性,即Pe)后的任何上涨必然引起日常/边际消费品价格的“几何”级数上涨。

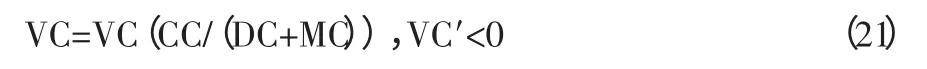

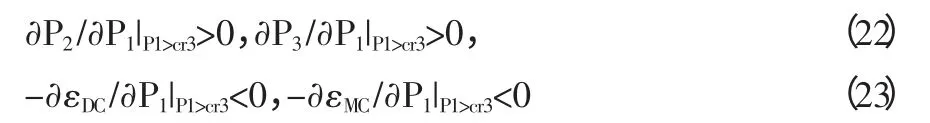

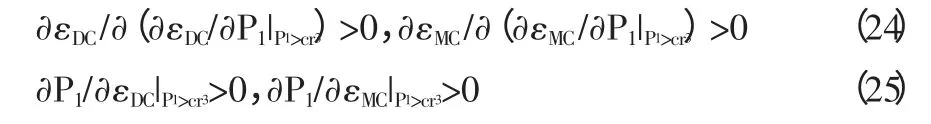

1.核心消费价格对日常/边际消费产生最直接影响,并且产生双重决定关系,即核心消费价格P1超过临界点cr3越大,不仅日常/边际消费价格P2、P3就越高,而且后者的价格弹性效应(εDC、εMC)就越低(即日常/边际消费价格下降也不会产生应有的需求上升)。在这种双重决定作用下,想通过后两类消费品价格的稳定(事实证明根本难以稳定!)与有限的收入调整来刺激消费需求不会产生应有效应,除非日常/边际消费价格成倍数下降,收入成倍数上升。也因此,西方需求理论基础上的刺激手段与方式对中国模式中的“内需不足”不可能起到类似西方的效应。于是我们有:

公式(20)和公式(22)(24)构成中国消费需求的多重、交叉影响机制:当中国积累型和消费型内需的比例合理性Pe过低时,必然引起核心、日常/边际消费价格上升;这一效应与核心消费的价格效应共同作用于日常/边际消费价格,使得日常/边际消费价格上升,而日常/边际消费就越来越低了。

2.核心消费对日常/边际消费不仅具有上述双重价格决定效应,而且两种效应本身也产生双向作用,即核心价格影响日常/边际价格弹性的程度越大,日常/边际价格弹性就越小,而日常/边际价格弹性越低,核心价格就相对越高(即当价格弹性丧失时,日常/边际消费价格自然做趋高选择,这样,即便核心消费价格不变,也等于变相提高了核心消费价格)。⑪即我们有公式:

公式(22)与公式(24)(25)形成中国消费市场结构中由核心价格导致的一个恶性循环,其结果最大限度影响消费内需。

(三)核心消费对家庭的收入—支出决定

根据宏观经济学基本概念,我们有如下公式:

其中,S表示家庭储蓄。用λ表示核心消费支出占家庭收入的比例,即λ=CC/DI;用θ表示日常和边际消费支出占家庭收入的比例;用s表示储蓄率,即s=S/DI。于是,λ+θ+S=1。根据公式(26),核心消费对家庭的收入—支出具有如下决定关系。

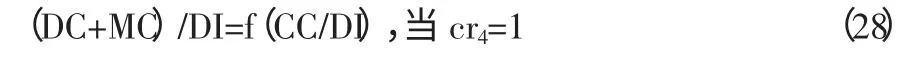

1.上述“扭曲”分析表明,核心消费占家庭实际收入的比例合理性也由临界点(cr4)决定,我们用cr4=0来表示核心消费占家庭收入的比例合理性没有超过临界点,而cr4=1表示相反的情况。于是,cr4的值是如下四种条件的函数:

(1)今天的核心消费占家庭收入比例(λ2)不能高于30年前核心消费的家庭收入比例(λ1)(考虑到30年前核心消费领域就存在,而日常/边际消费的很多种类、方式并不存在,今天后者占家庭收入的比例应该更大),即λ2〈λ1。这是因为,假如λ2=λ1(1+g),日常/边际消费支出将下降gλ1/(1-s-λ1)倍(假设储蓄率不变)。g越大,gλ1/(1-s-λ1)就越大日常/边际消费支出下降就越多;⑫

(2)核心消费支出30年增长率不能高于30年收入增长率(如果考虑到核心消费价格对日常/边际价格的“几何”级数影响,其增长率必须远远低于收入增长率)⑬,即对于任何一段时期,g〈0;

(3)即使实际收入增长率高于核心消费增长率,核心消费价格上升的数量(ΔP1)不能大于收入实际增长数量(ΔDI),即ΔP1〈ΔDI;

(4)家庭储蓄增长率不能高于其收入增长率,即ΔS/S〈ΔDI/DI。

我们把上述四种条件抽象为一个状态空间,把这四种具体条件的并集,即把{λ2〈λ1}U{g〈0}U{ΔP1〈ΔDI}U{ΔS/S〈ΔDI/DI}记为st*。于是,只有st*能够产生cr4=0的结果。而st*的补集中的任何一点都只能产生cr4=1的结果,即上述任何一种关系的失衡都将导致临界点逾越,都将以消费内需的降低为代价。于是,我们有如下公式:

这些决定关系表明,当超过这里的临界点(即cr4=1)后,核心消费在家庭收入中的比例对日常/边际消费产生最直接影响,前者占家庭收入(DI)比例越高,后者所占比例就越低;作为单个支出权重最大的因素,它决定日常消费的“可多可少”和边际消费的“可有可无”。这种核心消费对日常/边际消费的决定关系就产生了:

公式表明,当cr4=1后,住房、教育、医疗和社会保障这些原本与日常/边际消费存在互补关系的范畴就转变为同后者对立的范畴。前者价格越高,后者占收入的比例就越低。

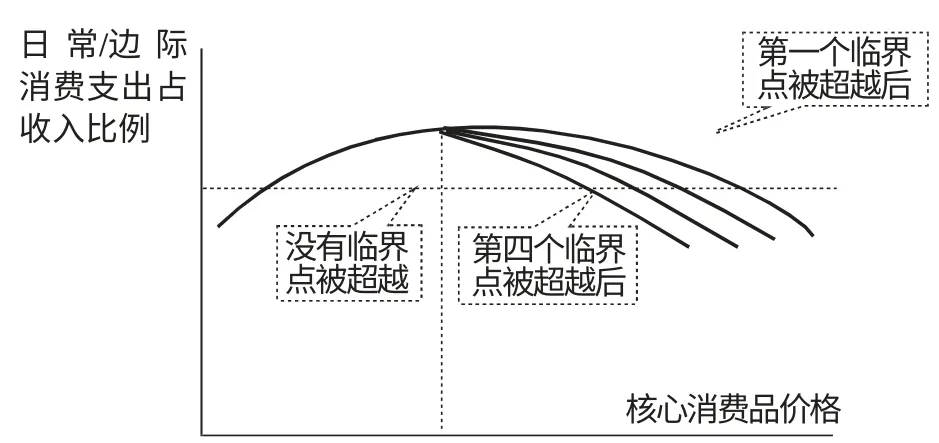

中国经济运行越偏离上述四个临界点,核心消费价格越是偏离临界线点,日常/边际消费曲线越呈倒U型,甚至回到最低底线(见图5)。图5反映了这样一种现实,即当所有临界点被突破前,核心消费的价格随着收入的上升而合理上升,不会影响日常/边际消费的增长及其在收入中的比重,而在临界点突破后,核心消费价格的任何上涨都必然导致日常/边际消费占收入比重的下降。而随着越来越多的临界点被突破,日常/边际消费占收入比重就越小,倒U就越明显。在图5中的水平的虚线表示没有临界点被突破,核心消费品价格与其他商品价格、家庭收入水平、GDP增长保持一致条件下,中国日常/边际消费支出占收入比重将保持稳定。

图5 临界点跨越导致日常/边际消费占收入比例形成倒U型曲线

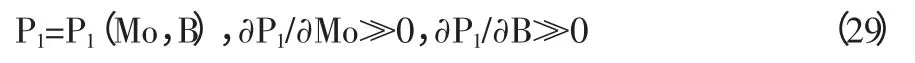

2.核心消费对收入不仅产生上述决定,而且因其必须、必要和必然消费性质会使核心消费自身价格弹性丧失(如即使需求降低、住房空置,价格也不会降低),从而形成实际上的“核心消费”对家庭收入—支出比例的社会性、结构性垄断(Mo)。至于核心消费领域中出现的官商勾结、行贿受贿、贪污腐败等都是这种垄断所衍生的必然经济行为(B)。而B越大,核心消费领域里的交易成本就越大,核心消费在家庭收入中的比例就越高。⑭实际上,核心消费已经形成中国经济结构中的一种社会性、强迫性垄断,构成初次分配、二次分配之外的另一种对劳动者终身收入具有垄断性的再分配决定机制。也就是说,我们有如下公式:

在公式(29)的作用下,核心消费价格很容易突破上述四个临界点,从而使本文所分析的上述机制发挥作用。在一次或再分配领域中的些许、微小改良(如调整工资、降低个人所得税等)无法抵消这样一个社会性、制度性再分配结构的作用,从而对于“扩大内需”无异于杯水车薪。它们表明,上述四个临界点构成中国内需比例合理性和消费结构合理性的一个综合交叉经济约束。

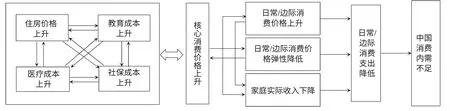

在这种垄断决定作用下,收入分配的不平等可以被视为中国核心消费效应的一个结果。这也就是说,即使中国社会收入分配比较平等,核心消费领域上述决定效应的存在依然会让中国出现内需不足,造成不平等。上述分析表明,核心消费对家庭收入决定产生交叉作用,不仅决定家庭核心消费成本(成本大小、储蓄比例、储蓄周期),进而引起日常/边际消费成本变化的“连锁”交叉效应,而且通过使核心消费在家庭收入中的比例极大和持续上升,大大降低家庭实际收入及其增加,同时结构扭曲性的价格上涨又大大降低了家庭收入的实际增加。这种核心消费、价格机制的循环累积效应就决定了中国家庭收入—消费结构的不合理性,内需不足就成为必然结果(见图6)。

图6 中国新消费结构的形成及其对内需不足的决定

六、结论

本文从中国内需市场、消费总量关系到它们的结构性扭曲进而再到核心消费决定的递进分析表明,核心消费是内需不足的根本性原因。从内需市场与消费总量关系看,当GDP持续增长伴随积累型需求的畸形上升和消费型需求的长期疲软时,当核心消费对日常/边际消费产生挤出效应时,“内需不足”的宏观条件就形成了。这个综合效应不仅导致消费下降,而且引起储蓄上升、资本形成加快的连锁反映,并最终导致积累型需求进一步上升和消费型需求进一步下降的恶性循环,构成中国经济结构的“第一次扭曲”。而核心消费自身的畸形价格对日常/边际消费的价格、程度分别产生的正向和反向作用,使后者价格弹性丧失、市场机制受到破坏,构成中国经济结构的“第二次扭曲”。当这个效应也直接发生在核心消费与家庭收入的关系上时——即当核心消费价格高挺、无弹性与超比例上升使正常的收入—消费市场机制效应极大丧失时,经济结构的“第三次扭曲”就形成了。同时,GDP长时期高速增长、家庭收入持续增加本应带来社会贫富差别的缩小(社会主义市场经济尤其应该如此)。然而,核心消费不可避免地导致贫富差距更加拉大、收入分配更加不公,从而形成中国经济与政治经济关系的“第四次扭曲”。而值得指出的是,中国的核心消费因其消费绝对性、市场社会性、收入控制性本质,已经形成对世界最大消费人群的实际垄断。一般税改、健全社保、低薪补助根本不可能改变这种由日常/边际消费疲软引起的结构性、痼疾性内需不足,也根本不可能改变这种核心消费对中国最广大消费者所形成的结构性垄断。

本文对核心消费的三大经济决定关系进行交叉变量、多元函数分析表明:在GDP增长条件下,核心消费所占比重决定GDP增长的合理性程度;核心消费价格不仅决定日常/边际消费价格而且决定后者的弹性效应和市场机制(即本文所指出的“双重决定”);核心消费在家庭收入中的比例合理性既决定日常消费的“可多可少”和边际消费的“可有可无”,又决定家庭收入的实际增加与否。本文为这三大决定关系所设立的临界点衡量(cr1、cr2、cr3、cr4)表明,首先,任何核心消费的临界点突破都必然引起内需不足;一个临界点突破程度和多个临界点突破决定内需不足的程度。其次,在上述多重、交叉决定作用下,想通过日常/边际价格的稳定或有限的收入调整或某种财政手段来刺激消费需求不会产生应有效应,除非日常/边际消费价格成倍数下降且收入成倍数上升。也因此,西方需求理论基础上的刺激手段对中国的“内需不足”不可能起作用,而积累型投资需求的增长对中国内需不足只能是火上浇油、雪上加霜。再次,既然核心消费是中国合理内需市场无法建立、造成内需不足的根本影响因素,即便国际金融危机过去、中国出口增加、投资上升并引起表面内需上升,也丝毫不能改变中国经济中的结构性扭曲和三大决定作用下的内需不足。因此,对中国合理内需市场的建立来说,核心消费较其他任何因素都具有更高程度的影响合理性和可靠性。这一函数关系的确立有助于对今天“以投资拉动内需”的实际效应性和决策科学性衡量。

本文分析还表明,核心消费的结构性扭曲和带有垄断性的机制决定可以“规范”任何消费者收入的“改善”并将其纳入核心消费领域(中国房价高挺不下甚至继续上升就是证明)。因此,只有通过制度性改革(属于马克思所说的上层建筑领域)打破市场化、商业化、利润化、私有化的核心消费垄断结构,才能从根本上解决中国结构性内需不足问题,并名副其实地缩小收入差距、贫富差别。那么,核心消费领域的社会化(即不是私有化、市场化、商业化/产业化)、打破核心消费的垄断并把其控制在本文设定的临界点之内是否会影响中国GDP增长呢?第一,GDP增长只是手段而不是目的,不能以发展模式中合理内需市场的建立为代价,不能以经济结构的扭曲为代价。否则,它就不具有现代经济的良性、优化和科学性。第二,核心消费在GDP、消费结构、家庭收入中比例的实质性降低将提高家庭实际购买力,从而刺激日常/边际消费,而因此导致的扩大再生产不仅可以保证GDP增长,而且可以通过市场机制加强竞争、提高质量、改善技术、加强现代管理从而改进落后的生产力。这两个方面的良性循环的实现才可能把中国GDP增长推入一个合理、健康、有机、可持续的轨道。第三,在这个过程中,即便GDP增长放慢,那也是具有科学性、必要性的调整,是把扭曲的经济与政治经济关系再扭转过来。毕竟,GDP增长有很多种方法,用以低技术、低质量、低价格、低管理、廉价劳动力、高资源消耗为主要特征的出口来维系GDP增长,以扭曲市场机制、带有垄断性质的核心消费来维系GDP增长,是典型的“激素式催长”,既不是中国特色的社会主义市场经济形式,也不是资本主义市场经济形式。第四,西方发达国家过去半个多世纪以来,在核心消费领域方面采取了各种社会化的改革政策、措施(常常被里根—撒切尔主义称为“社会主义化”或用“天下没有免费的午餐”加以批判),并不受制于“GDP增长”。中国作为社会主义应该采取力度更大、本质不同的改革政策、措施,才能实际上体现其社会主义市场经济的本质特征。第五,从中国改革性质与目的看,GDP增长只是一个手段,必须与“科学社会主义”这一改革性质相一致,必须与“最广大人民群众利益最大化”这一改革目的相一致(龙斧、王今朝,2013)。而当前中国经济发展模式转型中,再没有什么比对“核心消费”现状进行改革更能体现这两个一致、更能有利于建立中国自身的合理内需市场和名副其实的“社会主义市场经济”。因此,能否运用马克思的上层建筑反作用原理来“扩大内需”是中国经济发展模式转型科学与否、改革成功与否的一个历史性抉择。

注释:

①恰恰在过去100年时间里,作为“市场经济鼻祖”的西方国家却在这些领域里加强了“国有”“社会”“集体”管理性质。比如,西方国家因价值观取向(如不能利用人的生命结束本身让私有资本“盈利”)而把墓地管理作为一种社会事业管理领域,而中国这个世界人口最多国家里却有大量私有资本在埋葬逝者中获取利润!以事业领域的市场化、私有化程度、规模、范围为衡量,中国超过西方国家。

②根据美国总统经济报告(2013)第322页的数据计算得到,Economic Report of the President,transmitted to the congress march 2013 together with the annual report of the council of economic advisers united states government printing office washington:2013。中国数据根据国家统计局(2013)得到。

③龙斧、王今朝(2011)第4章对经济利益关系平等性、公平性和正义性的论述以及第18章对资本属性的论述。这些论述表明,只要有私有资本,就会产生再分配所无法抵消的初次分配的不平等、不公平和非正义问题。这是马克思主义政治经济学的基本常识。

④王立勇等认为中国1949—1980时期财政政策对私人消费不具有刺激关系而在1980年后则具有刺激关系。这无异于把中国的实际情况硬套进封闭系统方法论框架下西方计量模型。而且,在1949—1980时期,中国由于基础设施等建设的需要,根本不存在是否用财政政策来刺激消费的问题,恰恰相反,中国是在限制消费,凭票供应就是一种手段。所以,应用西方理论和计量手段得出财政与消费的线性/非线性关系的结论毫无意义。参见王立勇、高伟(2009)。对此类研究存在的方法论问题的分析,参见龙斧、王今朝(2013)。

⑤本文把净出口作为积累型内需的原因之一是因为终端消费者不构成中国自身消费内需部分,这样出口生产的投资就构成积累型内需,即这种表面上的外需实际上产生了与积累型内需类似的效应。这和宏观经济学把出口视为投资的观点是一致的。而且,正是因为30多年的出口型需求增长掩盖了中国自身消费需求不足,也正是因为2008年国际危机导致中国出口型需求的下降,才更加暴露了中国消费内需的结构性不足。

⑥从各级政府、官员的报告、计划、总结看,世界上再没有一个国家比中国更为强调GDP了。而在GDP前50名的国家里,从改善“代表最广大人民群众利益”的教育、医疗、住房、社保方面的绩效来看,中国并不排在前列。毕竟官员升迁、政绩考核与这些方面的函数关系极低。一个县建造全世界同级政府最奢华办公大楼或支持一个民营企业发展,既可以计为GDP增长(通过积累型投资内需上升)又可能让个人财富增长(其中的招标、资助、贷款、施工等过程常常是官商勾结、贪污腐败的土壤和平台),既有巨大政绩又有个人利益。

⑦这个GDP增长与核心消费的扭曲关系同时揭示,依靠不可再生的自然资源——土地与极端私有化、商业化、利润化、市场化下产生的房地产,依靠世界上最为庞大的廉价劳动力大军、耗竭性资源使用、以低廉价格为特征、以积累型与消费型内需结构扭曲为特征来增长GDP是中国经济发展模式的一个根本性特征。

⑧否则,需求结构进而生产结构就会出现重大扭曲。

⑨正常条件下价格会由于某些市场因素而或多或少地上升。而超常高挺、上升则更多是由非市场因素如交易成本、利益交换、官商勾结、核心消费市场的绝对垄断所致(见下文)。这正是一个中国特色。

⑩这使得中国食品支出占收入的比例不是简单的西方的恩格尔规律。

⑪此外,为了获得合理的利润率,所有日常/边际生产商都受到了核心消费价格高挺的影响,都随之提高了成本。而当日常/边际价格上升后,消费者用于核心消费的收入减少了,而消费者就不得不去银行寻求贷款或更多贷款来满足其对核心消费的需求,这即相当于核心消费的实际价格上涨了。这样看来,中国为满足核心消费的储蓄根本不是西方的预防性储蓄。

⑫而λ的变化对gλ/(1-s-λ)的影响超过了g变化对gλ/(1-s-λ)的影响。也就是说,当核心消费占家庭收入比例过高后,控制核心消费支出的增长率(即控制核心消费价格)不是解决核心消费对中国内需不足影响的根本性政策,而是维持、延续这种状况的政策。

⑬比如,设平均房价与年平均工资的比例为15,则在保持储蓄不变的情况下,只有收入的年增长率超过房价增长率15倍,日常和边际消费才会增长。

⑭这种垄断的一个特殊效应就是不是通过价格、技术等来控制市场、打垮对手、垄断产品,而是通过带有封建色彩的权力“资本”与私有资本的“交易”机制来把持市场、维持过高价格从而获得“合法”经济利益。

[1]龙斧,王今朝.社会和谐决定论:中国社会与经济发展重大理论探讨[M].北京:社会科学文献出版社,2011.

[2]丁任重,张素芳.扩大内需与国民收入分配调整[J].求是.2010,(1).

[3]金三林.我国消费需求不足的深层次原因及政策取向[J].经济研究参考,2009,(66).

[4]娄峰,李雪松.中国城镇居民消费需求的动态实证分析[J].中国社会科学,2009,(3).

[5]林毅夫:增加内需和改善收入分配迫在眉睫[J].创新科技,2012,(7).

[6]袁志刚,朱国林.消费理论中的收入分配与总消费——及对中国消费不振的分析[J].中国社会科学,2002,(2).

[7]张迎春,等.当前我国刺激消费内需的路径选择——股市财富效应视角[J].经济体制改革,2013,(6).

[8]陈学彬,杨凌,方松.货币政策效应的微观基础研究——我国居民消费储蓄行为的实证分析[J].复旦学报(社会科学版),2005,(1).

[9]李红军.我国居民消费行为的消费信贷效应检验与分析[J].消费经济,2013,(4).

[10]林晓楠.消费信贷对消费需求的影响效应分析[J].财贸经济,2006,(11).

[11]臧旭恒,李燕桥.消费信贷、流动性约束与中国城镇居民消费行为——基于2004—2009年省际面板数据的经验分析[J].经济学动态,2012,(2).

[12]程磊.收入差距扩大与中国内需不足:理论机制与实证检验[J].经济科学,2011,(1).

[13]戴鹤婷.中国扩大内需政策效果评价[J].当代经济,2013,(22).

[14]刘生龙,周绍杰.中国为什么难以启动内需——基于省级动态面板数据模型的实证检验[J].数量经济技术经济研究,2011,(9).

[15]颜色,朱国钟.“房奴效应”还是“财富效应”?——房价上涨对国民消费影响的一个理论分析[J].管理世界,2013,(3).

[16]陈健,陈杰,高波.信贷约束、房价与居民消费率——基于面板门槛模型的研究[J].金融研究,2012,(4).

[17]龙斧,王今朝.从中国房地产业与消费的机理关系看新古典经济学“四化”理论的问题[J].贵州社会科学,2012,(2).

[18]龙斧,王今朝.从房地产业与“内需不足”机理关系看中国经济发展模式[J].社会科学研究,2012,(1).

[19]刘文勇.收入因素对中国消费需求影响的实证分析[J].经济理论与经济管理,2005,(2).

[20]杨汝岱,陈斌开.高等教育改革、预防性储蓄与居民消费行为[J].经济研究,2009,(8).

[21]杨汝岱,朱诗娥.公平与效率不可兼得吗?——基于居民边际消费倾向的研究[J].经济研究,2007,(12).

[22]闫坤,程瑜.新形势下促进居民消费的财政政策研究[J].宏观经济研究,2009,(5).

[23]何立新.中国城镇养老保险制度改革的收入分配效应[J].经济研究,2007,(3).

[24]龙斧,王今朝.用科学的方法论讨论当前改革问题——与《宁要微词不要危机》一文的商榷[J].河北经贸大学学报,2013,(2).

[25]龙斧,王今朝.以科学、平等和唯物主义方法论指导当前中国改革的讨论[J].社会科学研究,2013,(2).

[26]王立勇,高伟.财政政策对私人消费非线性效应及其解释[J].世界经济,2009,(9).

[27]龙斧,王今朝.经济学方法论的价值观属性、整体主义思想与方法论的科学性检验[J].马克思主义研究,2013,(4).

[28]Curtis C.C.,N.C.Mark,Business Cycles,Consumption,and Risk Sharing:How Different Is China?[J].Frontiers of Economics and Globalization,2011,(9).

[29]Keynes J.Treatise on Money[M].London:Macmillan London,1930.

[30]Feldstein M.Missing the Target[EB/OL].http://www.nber.org/feldstein/wsj01202010.html,2010.

[31]Reinhart C.M.,K.S.Rogoff.The Aftermath of Financial Crises[R].AER,2009:99.

[32]Sen,A.K.,Collective Choice and Social Welfare[M].Edinbergh:Oliver and Boyd,1970.

[33]Sen,A.K.,On Economic Inequality[M].New York:Norton,1997.

[34]Feng J.,L.He,H.Sato.Public pension and household saving:Evidence from urban China[J].Journal of Comparative Economics,2011,(4).

[35]Chai A.,Moneta A.Retrospectives:Engel Curves[J].Journal of Economic Perspectives,2010,(1).