“感知与隐喻”——读斯蒂文·霍尔建筑设计中的自然光语义

孙 巍

图1、圣伊格内修斯小礼拜堂

一、受现象学影响的感知

(一)霍尔的现象学思想

斯蒂文·霍尔(Steven Holl,1947-)是当今建筑设计界的领军人物之一,也是少有的能将哲学思想与建筑设计融洽结合的建筑师。早年间,霍尔的理论研究与建筑实践主要集中在类型学方面,更多关注城市形态及建筑类型的关系。而后,在一次乘坐火车穿越加拿大的旅途中,他偶然结识了一位哲学家,从与他的彻夜长谈中,霍尔了解到了梅洛·庞蒂(Maurice Merleau-Ponty,1908-1961)、伯格森(Henri Bergson,1859-1941)以及萨特(Jean-Paul Sartre,1905-1980)等人的思想,立即对现象学产生了浓厚的兴趣。此后他的哲学信仰发生了转变,开始着力于对梅洛·庞蒂的知觉现象学进行研究,将其思想与建筑设计实际紧密相连,并陆续发表了一系列理论著作来阐述与总结建筑现象学的设计方法。

1991年出版的作品集《锚》中,论述了建筑受所处地域影响,建筑的形式应当根据其特殊的环境而定,一旦建筑与场所融合,就超越了普通的功能与物质要求,而具有更深刻且特定的历史意义了。1994年,霍尔与帕拉斯马(Juhani Uolevi Pallasmaa,1936)等人合著了《知觉问题——建筑的现象学》一书,这也成为他建筑现象学的宣言之作。书中将人们对现象的知觉归纳总结为11个“现象区”,详细分析了人不同的知觉体验与建筑、城市的关系。1996年霍尔出版了第二部作品集——《缠绕》,书中提出了“缠绕的建筑”这一观点,进一步解释了他的现象学思想。他认为,建筑可以提升人们对日常生活的感知体验,而这取决于建筑师对思想、场地、空间、材料、色彩、光影等因素的把握,这些因素形成“缠绕”影响着建筑的生成,这是对感知、概念与情感的又一次论证。2000年霍尔出版了《视差》一书,“视差”本是天文学中用来测量宇宙空间距离的一种方法,将其运用于建筑现象学的研究展现了霍尔对科学的兴趣,书中尝试着去验证建筑学中存在的精神,并探索科学和感知上的发现与联系。2007年出版的《用建筑诉说》是霍尔的又一部作品集,书中收录了他的24个精彩之作,并借助其在四次谈论会中的辩题被分为四个部分,记录了其不断演变的设计思维与作品,其现象学观点也进一步从不同角度被阐述与说明。[1]

霍尔对现象学有着特殊的兴趣,在他看来,关于人的感知以及与世界发展息息相关的哲学和科学是建筑思想重要的依据,因而在他的建筑设计中,充满对现象学的思考与探索,充分展现出对人与建筑、知觉与空间的研究与实践。他注重建筑与场所的关系,从知觉着手研究其中的联系;他强调建筑的感知与体验,并且尝试运用多种手段探求感知与体验建筑的途径与方式。他试图探寻一条跨越不同领域的兼具感知性和概念性的设计道路,这其中建筑不仅与理智和感觉产生联系,而且充满洞察力与想象力。

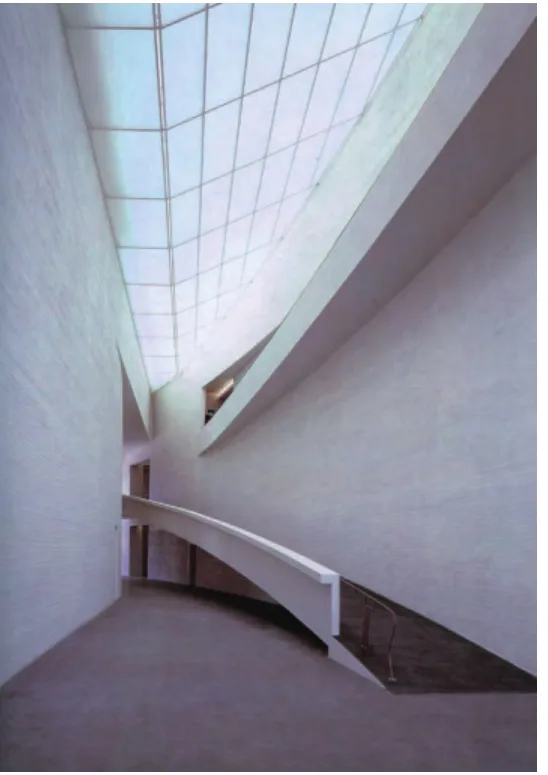

图2、芬兰赫尔辛基当代艺术博物馆

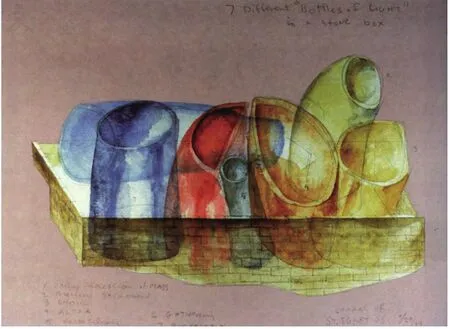

图3、圣伊格内修斯教堂空间示意草图

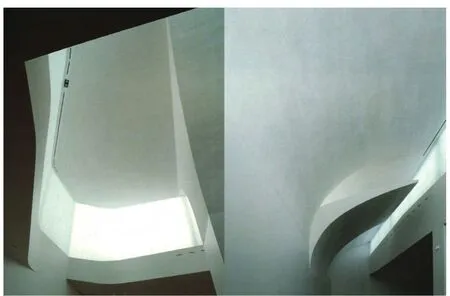

图4、光线公寓

图5、纳尔逊·阿特金斯艺术博物馆新馆

(二)对光的迷恋

基于对现象学的研究与认识,光一直是霍尔关注的重点。人们对世界的了解主要依靠视觉,而光则是视觉的媒介,光与影烘托出物体的形象。在霍尔的很多著作中,生动描述了他在不同地方对光的体验,比如在朗香教堂中和观看一部塔可夫斯基(Tarkovsky)的电影时。在《视差》中他这样写道:“没有光,空间将犹如被遗忘了般,光即是阴影,它存在多源头的可能,它的透明、半透明与不透明性,它的反射与折射性,会交织地定义与重新定义空间。光使空间产生了一种不可确定的性格,具有超越特定意义和目的的本质,形成了人们在空间中运动时短暂的实时性体验。如果你仔细考虑,光确实是一种看不见的东西,只有当它遇到烟雾或其他东西时我们才能看到它。”[2]

关于多孔性的建筑形式的研究更进一步传递出霍尔对光的迷恋。正如在《用建筑诉说》一书中,霍尔这样描述:“光在一个精致的雕琢结构表面上的反射和折射所表现出的美超越了它的其他特征的美。当这个表皮捡起一束灼热的初升旭日的橘黄之光之时,便改变了它雕琢表面上的每一天的美。同样的,当一块通过数码技术处理的多孔表皮被位于较低的平面的太阳光穿过之后,光线形成了网状阴影,大大增强了它的表现效果。阳光穿过树林,映出了白色的光斑和墙上的斑影,它们闪烁并跳跃着,让人心情愉悦,这样,自然的光影便可以对人的心理产生启发和鼓励的作用。日出和日落的变奏,再加上四季不同的太阳高度角的变换,此时,多孔性融于阳光之中,拥有了如同舞蹈艺术一样的效果。”[3]

光是具有诗性的建筑语言,建筑通过光的塑造被赋予结构和形式,同时又通过自身的叙述展现使光变得通俗易懂,从而建筑在人的感知上变得有意义。但是光仍然是难以捉摸变化多端的。在霍尔的所有设计,尤其是博物馆的设计中,都是在多种方式下的讲述光影的故事,而这些建筑的内部空间尤为突出表现出一种关于自然光和人工光的独创的视野。

二、自然光的情节叙事

(一)精神殿堂的构筑

路易斯·康(Louis Isadore Kahn,1901-1974)曾说过:“光是空间神圣气氛的创造者”。年轻时代的霍尔对康尤为崇拜,康的诸多作品也影响了他对光的感知。康多运用自然光的强烈明暗对比来展现空间的崇高个性,与之不同的是,霍尔则习惯采用多种方式相融合来叙述他对光的意境的捕捉,而这种方式则呈现更具人性的感知体验。在西雅图大学圣伊格内修斯(St.Ignatius)教堂中,霍尔对光的情节叙述展现了与康相近的理解。霍尔在空间末端安排了一扇巨型窗洞,在窗洞前方安置了黄色墙体作为遮光板,将光源隐藏在背后。墙体本身被安置了不同规格和造型的细槽,光线通过这些细槽从背后射入空间,当处于不同光源环境下,又或是人们处在不同的位置注视窗洞,空间呈现出不同的光效。这里空间呈现出形式相异的不同光效,一种光线穿过窗洞进入空间直接照射在墙面与地面上,另一种光线直射在涂满色彩的墙面上形成反射出的散发出光晕一般迷离的影子,自然光与巧妙设计的人造光交相呼应,结合明亮的黄色墙体,以及隐藏在狭长窗洞的蓝色窗户,空间呈现出神秘的戏剧般的气氛,隐藏的光源和变幻的色彩营造出庄严的空间意境。光线由顶部泻入空间内部,通过间接反射与教堂圣坛形成背景呼应,戏剧场景般的光环境印证了空间的特殊功能,基督教的礼拜仪式感油然而生。(图1)

(二)空间情节的引导

梅洛·庞蒂的一部哲学著作——《可见和不可见》中介绍了空间中存在的十字交叉现象,就好像眼球后面的交叉神经一样。在芬兰赫尔辛基当代艺术博物馆中,霍尔将此作为设计主题,从一个哲学概念出发,空间组合渐渐地和方案所需要的各条线索重合,其中的长方体空间同展览线索重合,曲面空间同人文线索重合,而历史线索则同城市形态重合。设计师在进行多层画廊的艺术博物馆设计时经常会遇到的一个难题,即只有顶层画廊才能引入自然光,地下几层则只能完全依赖于灯光照明。由于赫尔辛基地理位置十分靠北,自然光往往呈水平方向照射,因而建筑对人工照明更为依赖。在此霍尔将人的身体作为博物馆空间和自然光的移动媒介,馆中被设置了25个画廊,微带弧度的建筑形态使得令每个展室的形状和大小都有所改变,弧形屋顶上开有“蝴蝶结”式的天窗,可将光线分送到顶层以下的画廊中,而半透明的弯曲的绝缘玻璃墙面使水平光线沿着中心部分向下偏转,自然光也就得以从不同的方向照进室内,连起来就组成了一个乐曲序列。(图2)因为只有在序列中,才可以真正理解音乐的奥妙。当穿行于博物馆中时,交错弯曲的建筑造型,交织偏转的空间和光线,使人感受到光和空间的重叠,这种感受随着空间的引导慢慢的渐增,不知不觉就会来到画廊的最高处。

三、空间形态与光之呈现

(一)光之容器

西雅图大学教堂设计中,霍尔由圣伊格内修斯的书籍获得启发,将整个建筑视为一座收藏光的容器。那幅最主要的概念草图尤其可以展现这一理念,建筑就像一个石盒容纳了七瓶光,这些瓶子造型不规则,旨在形成不同品质的光,每一个光的容器都对应了天主教耶稣会礼拜仪式的一部分。(图3)可以看出方案构想与圣伊格内修斯教义中的心灵修炼、现象学理论中的开放性在内容上是一致的。建筑靠现浇混凝土板来模拟石材效果,某些混凝土板甚至达到近10米长,30吨重,最终成为有史以来校园建筑中规模最大的抽象的立墙平浇板式建筑。由此造就的建筑无愧称之为光的容器。南向光对应了弥撒的一个基本环节——宗教游行。北向的城市之光对应了圣体礼拜堂和延伸至社区的使命。主要的礼拜空间则布置成呈东西走向的光的容器。晚上是礼拜堂的特殊时间,人们聚集在一起做弥撒,此时的光之容器就像是灯塔一样,闪烁着发射光线,光芒射向了校园的每一个方向。最终,东西南北四个方向为了一个统一的仪式的日光都聚集在一起,从而达到一种关于光的隐喻。[1]

(二)光之透入

霍尔对光的兴趣与研究造就了其建筑作品中自然光置入方式的多样形态,位于纽约长岛的光线公寓便是又一典型案例。这座海滨木屋的直线型设计理念,来自于附近的一位画家——杰克逊·波拉克(Jackson Pollock,1912-1956)的工作室,建筑最初的几个自由形式的设计构思就源于波拉克1949年的画作《八分之七》。建筑场地面积不大,还不到一千平米,但是却拥有非常好的海景,因而为了使建筑内部空间能够面向海景,靠近南边的空间被处理成隐私的区域,客卧则环绕于双层的起居室,人们从客厅可以上到车库上方的游泳池,就可以望见大西洋。木板条形成的墙面围合形成像气球一样的骨架结构体系,太阳光透过墙面照进建筑内部,表达了光线的内容。建筑内部空间被处理的非常简洁,霍尔放弃了最初方案中空间使用的所有颜色,仅使用黑白色调,这使得室内获得更加纯粹的自然光照。随着季节的转换,以及一天中不同时间的变换,当光束穿过木板条之时,条状的白色光线便产生了弯曲,这些光线活力四射,被铭刻进建筑的内部空间。(图4)

(三)光之晕染

如果将自然光的直接投射比喻成一种斩钉截铁的叙述方式,那么晕染光线就是在柔和地娓娓道来。当光线在穿过孔洞时与孔洞所形成的入射角度相对小时,光线在进入室内的过程中便会在孔洞的实体界面上产生损耗,因此形成了渐变的明暗晕染效果。霍尔在其建筑作品中经常会运用到这一手法,利用实体界面的体块关系,巧妙地将光线引入室内。前文提到的西雅图大学圣伊格内修斯教堂中殿设计便很好地证明了这一点,自然光照射在涂满色彩的墙面上反射出的水墨晕染一般迷离的光斑,光线变成空间的画笔,好似霍尔所热爱的水彩表现技法一样,在空间中留下了渲染的流畅视觉效果。位于美国堪萨斯城的纳尔逊——阿特金斯艺术博物馆(Nelson-Atkins Museum of Art)新馆中也采用了相近的用光手段,新馆由五个形态各异的玻璃体构成,建筑的核心概念是一种结构——“呼吸T”,这种结构使得自然光与空气就像是被吸入空间。(图5)其中光线从建筑巨大的结构体系的下方通过弯曲的墙面被折射渲染进画廊内部,借助双层玻璃的半透性与可控性,空间内部的艺术展品可根据不同季节时段获得所需的最佳光线。

(四)光之色彩

自然光本身没有特定的颜色,通常在我们的视觉看来呈现为白色。但实际上,我们所看到的白光是由许多不同颜色的光所组成。当自然光在介质中由于折射率不同而分解时,就产生了彩虹似的色散效果。对于自然光的这种特性,作为建筑用光大师的霍尔自然不会放过。圣伊格内修斯教堂里只能看见折射和反射光的色彩,当云团经过太阳时,光的色彩就产生了生命的律动。霍尔巧妙借助不同色彩的互补来讲述光的变化,例如中殿中东面采用黄色背景墙蓝色玻璃透镜,西边则相反采用蓝色背景墙黄色玻璃透镜;祝福圣餐小礼拜堂使用橙色背景墙紫色玻璃透镜;唱诗班席则用绿色背景墙红色玻璃透镜;而复圣礼拜堂使用紫色背景墙橙色玻璃透镜。这里的道理很简单,当人注视着蓝色的矩形时,突然转向一个白色的墙面,会在墙面上看见一个互补色的矩形,即一个黄色的矩形。这样的处理是基于教堂的概念构思和自然原理的双重复合考虑形成的,进一步深化了集各种光线之大成的概念。位于奥地利的罗仙姆(Loisium)葡萄酒庄游客中心设计中,霍尔根据酒窖的形态特征创造空间,巧妙的是他将用回收酒瓶制成的玻璃作为窗户材质,阳光穿过绿色的玻璃形成靓丽的荧光绿色斑纹,与室内界面红色泥土般的墙面材质形成对比,显得非常漂亮且恰如其分。(图6)

四、结语

霍尔向来将光线视为建筑情节的缔造者,光线通过他的叙述展现出圣性与神秘,同时又不乏儿童似地的顽皮与喜悦气氛,让人惊呼光竟能如此美丽光辉。霍尔认为阳光有如交响乐一般有着丰富的层次与节奏,空间的美妙品质在光的映射中变得多姿多彩。正如霍尔在他的作品集中对光的阐述:没有光,空间将被遗忘一切。

图6、罗仙姆葡萄酒庄游客中心

[1]大师系列丛书编辑部 编著.斯蒂文·霍尔的作品与思想.北京:中国电力出版社,2005.

[2]吕小辉.斯蒂文·霍尔现象学创作思想及其作品研究.西安建筑科技大学硕士学位论文,2003.

[3](美)斯蒂文·霍尔著.用建筑诉说.屈泊静 译.北京:电子工业出版社,2012.