清代清水江流域土司宗族的兴学活动与社会变迁——以锦屏亮司龙氏土司为中心

李 斌

(凯里学院 人文学院,贵州 凯里 556011)

亮司,也叫亮寨或亮寨司,是清水江支流亮江河畔的一个美丽村寨,位于锦屏县东南部亮江左岸,距敦寨镇镇政府驻地4公里,东隔亮江与平江村相望,南隔亮江与黎平县高屯镇相望并与三合村接壤,西界龙池村和者屯村,北邻笋屯村。亮司所处地形为低山丘陵盆坝区,地势平缓,起伏不大,开阔平坦,河谷与盆坝相互交错,是锦屏县的主要粮食产区,也是木材、油茶、菜油的重要产地。与湖南毗邻,是黎平府通往湖广地区和镇远府的要道。亮江,又名亮水,是清水江的一条主要支流,源于黎平县茅贡乡,从村东向西北,绕村而流,于锦屏县三江镇亮江村汇入清水江。亮司的地理、经济和交通条件,注定其开发要比,锦屏其他地区开发早。唐天宝年间(742—756),在亮司地方设羁縻亮州,属黔州都督府。元至元二十年(1283)设亮寨军民长官司,隶属湖广行省思州安抚司,元至治二年(1322)改置亮寨蛮夷军民长官司,明洪武三年(1370)正月,设亮寨蛮夷长官司,属湖广辰州卫,永乐元年(1403)正月,改属贵州卫①据《锦屏县志》(贵州人民出版社1995年版,第48页)记载:“元至元二十年(1283)设八万亮寨军民长官司,隶属湖广行省思州安抚司,元至治二年(1322)改置亮寨长官司。”此记载有误,据罗康智等《明史·贵州地理志考释》(贵州人民出版社2008年版,第185页)考证,应为亮寨军民蛮夷长官司。。《元史·地理志六·湖广行省·思州军民安抚司》条也有相关记载[1]。

一、龙氏土司宗族的兴学背景

1.龙氏移民及其土司承继

龙氏入黔始祖龙政忠因“征讨有功”,被封为长官司,并且世袭亮寨长官司正长官之职。据《龙氏族谱》记载:“元末沸腾,边方有事”,龙政忠“乃率众入黔,与新化欧阳诸司先人分域而治,守亮寨,号集附近诸寨民,晓以大义,诸寨翕然从之,由是外攘寇盗,内勤耕耨,境赖以安会”。至洪武改元,龙政忠又“率众内属,(洪武)三年奉有建置潭溪各长官司之旨,于是偕众长官入朝,天子嘉之,谕归镇抚所属。(洪武)四年,苗寇白岩塘据险负固,随营征讨,剿平之。进攻铜关铁寨等处,又剿平之。论功勅封承直郎、世袭亮寨长官司正长官之职,颁给铜印一颗,诰命二轴。”②参见《政忠公传》,锦屏(同治)《本支家乘迪光录》卷二《传》。笔者收集到的亮司龙氏族谱有两个版本,分别是道光二十二年(1842)刻本和同治三年(1864)刻本(嗣孙龙绍讷修),每个版本的扉页均有《本支家乘迪光录》字样。亮寨长官司由此而来。龙氏“遂家于此”③参见龙文和:《修谱原序》,锦屏(同治)《本支家乘迪光录》首卷《序》。。另据《迪光录·长官司图册式》记载:从明洪武四年(1371)至清同治三年(1864)近500年的时间里,一世祖龙政忠到二十世龙家谟先后有23位龙氏族人担任正长官司一职。亮寨长官司最强盛时曾管辖的范围有40余寨,“其所部属诸寨皆自血战得之”④参见锦屏(同治)《本支家乘迪光录》卷二《管辖》。,后陆续有10寨被废,到乾隆年间,除本司外,还管辖22寨,具体包括司内、中首、程寨、塞界、平江、地步、萝担、龙池、架寨、笋寨、浪满赖三寨、敦寨、芹荡、芹田、頺寨、捧寨、半溪、竹山坪、平捧、迎亮、九男、者寨、苗□等 22寨,共1298户5618口⑤亮司龙氏土司管辖范围大致相对于今天锦屏县敦寨镇的管辖范围,具体村寨名称略有变化,详见锦屏(同治)《本支家乘迪光录》卷二《户口》。。至道光二十七年(1847)修撰族谱时,他们宣称,其族“历明至今封荫不绝,烟火不下千余人丁,将及万数,洵巨族也”⑥文英:《龙氏家乘序》,锦屏(同治)《本支家乘迪光录》首卷《序》。。

2.清王朝及地方政府助推族学的开办

清代奉行以宗族制度推行孝治的政策,族学是宗族制度的内容之一,得到清初皇帝的大力提倡。顺治九年(1652),“每乡置社学一区,择其文义通晓、行宜谨厚者,补充社师。免其差役,给以廪饩养赡”[2]。至康熙初颁布《圣谕十六条》,即“敦孝悌以重人伦,笃宗族以昭雍睦,和乡党以息争讼,重农桑以足衣食,尚节俭以惜财用,隆学校以端士习,黜异端以崇正学,讲法律以儆愚顽,明礼让以厚风俗,务本业以定民志,训子弟以禁非为,息诬告以全善良,诫匿逃以免株连,完钱粮以省催科,联保甲以弭盗贼,解仇忿以重身命”。雍正帝继位之初,又对《圣谕十六条》逐条进行解释,名曰《圣谕广训》,于雍正二年(1724)二月颁行全国。雍正的解释使十六条更加明细和易懂,黎民百姓几乎家喻户晓,其措施之一便是:“立家庙以荐蒸尝,设家塾以课子弟,置义田以赡贫乏,修族谱以联疏远。”把设立家塾作为与立祠堂、置义田、修族谱同等重要的位置,如此重视族学是前所未有的,充分体现了清朝“以孝治天下”的文化追求。

就国家层面而言,开科取士是清政府对少数民族地区加强内聚力的一个重要举措。《龙氏迪光录》收录了清朝从顺治到康熙朝不同时期颁布的相关政策,具体而言,有如下三方面:一是要求土司应袭者入学。如顺治十六年(1659)云贵总督赵廷臣上《广教化疏》曰:“今后土官应袭年十三以上者,令入学习礼,由儒学起送承袭。其族属子弟愿入学者,听补科贡,与汉民一体仕进,使明知礼义之为利,则儒教日兴,而悍俗渐变矣。”⑦参见赵廷臣:《广教化疏》(节录),锦屏(同治)《本支家乘迪光录》卷一《疏》。二是要求土司的族人子弟也应入学。如康熙二十二年(1683),“题准贵州土官族属子弟及土人应试,附于贵阳等府,三年一次,定额取进,其土司无用流官之例,考取土生不准科举及补廪出贡。”又如康熙四十三年(1704),贵州巡抚于准上《苗民久入版图请开苗民上进之途疏》,提出“应将土司族属人等并选苗民之俊秀者使之入学肄业,一体科举、一体廪贡,以观上国威仪,俾其渐摩礼教,熏陶性情,变化其丑类,彰我朝一统车书之盛,则此进取之法,必须酌定规制,令各府州县置立宽敞公所以为义学,将土司承袭子弟送学肄业,习晓礼义,以俟袭替。其余族属人等并苗民之俊秀子弟,愿入学者令入义学肄业,其教习塾师不必另设,即令各府州县复设训导,躬亲教谕。”三是设置义学,除土司承袭子弟送学外,还要求土司子弟及苗人子弟入学。如康熙四十四年(1705),“议准贵州各府、州、县设立义学,将土司承袭子弟送学肄业,以俟袭替。其族属人等,并苗民子弟愿入学者,亦令送学。该府、州、县复设训导,躬亲教谕。”康熙四十五年(1706),议准“黔省府、州、县、卫俱设义学,准土司生童肄业,颁发御书:‘文教遐宣’匾额,奉悬各学。”①参见于准:《苗民久入版图请开上进之途疏》,锦屏(同治)《本支家乘迪光录》卷一《疏》。这些诏令反映了王朝政府在贵州苗疆地区为推广教化而渐次扩大受教育范围的历程,大致是从“土司承袭子弟”到“土司生童”即一般土司子弟、再到广大“苗人子弟”的演进过程。

雍正以后,教化的力度进一步加大,学校教育成为清王朝经营边疆的主要策略之一。雍正八年(1730),清政府在大规模改土归流的同时,把设立义学提高到“振励苗疆之要务”的高度,张广泗上《设立苗疆义学疏》指出:“总计上下两游新附苗疆,延袤二三千里,人户不下数十万,并经题请安设营制,以资防维,酌立专官,以司教养,于抚导绥戟之余,必当诱植彼之秀异者,教以服习礼义,庶几循次陶淑,而后可渐臻一道同风之效,是所请设立义学,课诲新附苗人子弟,实为振励苗疆之要务。”②参见张广泗:《设立苗疆义学疏》,见(清)鄂尔泰等修,靖道漠、杜诠纂:(乾隆)《贵州通志》卷三十五《艺文·疏》,页六十一。“咸同兵燹”后,官员们认识到在“苗疆”设立义学的重要性,希望通过义学发挥其教化功能,来化导苗民,“义学不可不设,二十年来兵燹其人尽生于荆棘矛挺之间,罔识礼教……推原其故,由于不解汉语,不识文字,无人开导之也。为今之计,不若多设义学,使其幼小即入学,教之读书识字,使通汉语。数年之间苗解文字、语言,则知识渐开,莠民不得而诱之,汉人不得而欺之,渐摩既久变乱之衅自消。”③参见余泽春:《善后条陈》,见余泽春修,余嵩庆等纂:(光绪)《古州厅志》卷之十下《艺文志》,页二。正是中央王朝的政策措施,各级地方政府也积极响应并大力倡导,由此,各地大兴办学之风。

二、族学的兴办及办学经费

宗族所办的族学,也叫义学、义塾、家塾。一般族人如能考中科举功名,可以提高在宗族中的地位,族中科举功名人数的增加,亦可提高宗族在地方社会中的声望,所以龙氏族人对办族学非常重视。龙氏宗族的兴学活动在明朝未见记载,目前所见均为清代时设立的。

1.学校的设置与教学内容

在朝廷的大力倡导下,龙氏土司积极响应,族学迅速发展。嘉庆二十五年(1820),黎平知府陈熙兴建义学,于“黎属各乡皆有书院之设焉,或节取公项、或绅耆公捐,名曰书院,特公学耳”④参见锦屏(同治)《本支家乘迪光录》卷二《公学》。。据《本支家乘迪光录》载,亮司龙氏宗族先后办起了纯一堂、双樟书院、满寨公学、平江书馆、敦寨公学、崇文阁、文昌阁等族学。族学的办学地点除单独设置外,也借用祠庙。如纯一堂,在三清殿讲学,有正殿三间。厅屋三间,双樟书院有讲堂三间,斋房三间。平江书馆有三间。

龙氏宗族在村寨普设家塾,家塾又称为义塾、义学,一般专门辟房数间,聘请塾师,进行启蒙教育。家塾的教学内容从儿童识字起,一般先以《三字经》《百家姓》《千字文》等为启蒙读物与课本,辅以识字,次则逐步扩大授课内容,讲授《幼学琼林》《古文观止》《千家诗》等,再后便教以《二十四孝》《孝经》《圣谕广训》,以及四书五经等儒家经典,并为家长责惩学生的不孝行为,使学生成为孝子和顺民,树立起儒家伦理道德与纲常名教观念。族学能否繁荣,与教师有极大关系,龙氏族人中许多有功名的知识分子都参与到族学的教学活动。纯一堂“约斋先生⑤约斋,即龙文广(1743—1820),字翠华,乾隆五十五年(1790)恩贡,曾任直隶州州判、江西赣县县丞,后辞官回乡任教。设帐于此”,“堂中立课,每月二次”,“四方从游者甚多。不数年,凡中甲榜者一,中乡榜者二,选贡、岁贡及食饩游泮者指不胜屈。”二樟堂是“族人士弦诵之所,乾隆间仁山先生⑥仁山,即龙文和(1725—1798),字涵春,乾隆十八年(1753)癸酉科贵州乡试副榜,官安化县训导。授业于此,后改书院”,即双樟书院,崇文阁“在二樟堂左,印川先生⑦印川,即龙月(?—1831),嘉庆十三年(1808)戊辰科贵州乡试副榜第一名,就直隶州州判,未及仕而卒。道光六年(1826),龙里长官司聘,掌龙溪书院。授徒于此。”文昌阁“在江左,族人士弦诵之所,长房孝廉嘉会公①嘉会,即龙亨极,号迎峰,龙氏长房人,康熙五十年(1711)辛卯科贵州乡试第34名举人,官四川安岳县知县。捐阁后田一区,约榖十石,以助香火”②参见锦屏(同治)《本支家乘迪光录》卷二《祠庙》。,咸丰丙辰年(1856)毁于战乱。

2.办学经费的筹措

族学的经济来源,“或取公项,或绅耆公捐”。就龙氏土司族学而言,主要是学田,其收入主要用于延请教师的束脩及书院日常开支等。如满寨公学有“公田六十桃,除每年馆谷八挑之外,余存公用。”平江书馆有“田十余亩,每年分收约得谷二三十挑不等,除馆俸八挑外,余存公用。”敦寨公学有“学田,每年约收得榖三十余挑不等,除每年馆俸十二挑之外,余存公用。”③参见锦屏(同治)《本支家乘迪光录》卷二《公学》。文昌阁,“在江左族人士弦诵之所,长房孝廉嘉会公捐阁后田一区,约榖十石,以助香火。”④同②。道光二十七年(1847)亮司龙任远捐田22石助办双樟书院。

在龙氏土司管辖的范围内,还有一些捐资办学的记载。据《凌云馆碑》记载:在九南,乾隆年间已立义学,额“凌云”之号,当办学因经费举步维艰之时,“兹有里中好义之熊君礼科者,因不吝囊金承蠲学。”⑤原碑无额题,碑现立于锦屏县敦寨镇九南村九南小学操场边。《重修功德》记载了同治年间娃寨办学的基本情况,“村中旧有蒙馆,历久朽坏。岁壬戌(同治元年,1862年),首事者约重新之,草创三间”,“薄田数亩为香火之资”⑥参见《重修功德》,碑现立于锦屏县敦寨镇笋屯村娃寨小学操场边。。《文教昌隆》碑详细记载了清水江流域的一个家族筹资办学的情况,“家之有塾所以端士习教人伦,嗣圣天子作人之雅化者清代也,惟素无义学,故代少人文,我等于道光丁未(道光二十七年,1847年)冬会集族人,平出本谷五斗,轮流生放,至今计数十石之多,置买田坵以供祀圣,延师之费。惟愿在会人等子孙永绍书香,从自后子弟之有无多寡不齐,父兄之好恶贤愚各别,此会章程永定,有合无分,将来文教昌隆,吾族旋为望族矣。”这说明在清水江流域,当一个家族筹资达到一定数额,便“轮流生放”,达到一定数量后,就可“置买田坵”,以作“延师之费”。有良好的师资,家族则可成为“将来文教昌隆”之族,进而成为当地“望族”⑦参见《文教昌隆》,碑存于锦屏县敦寨镇敦寨村芹凼组。。

三、龙氏土司宗族兴学活动的影响

1.培育了一大批地方知识精英

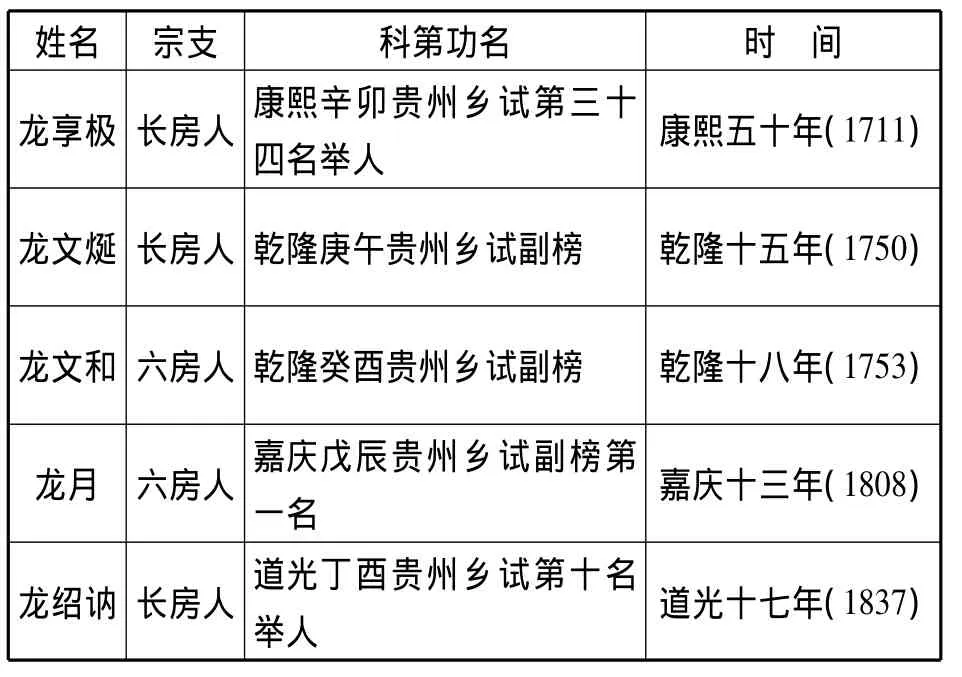

龙氏土司宗族人才辈出,培养了一大批知识精英,促进了当地科举事业的繁荣,对宗族影响极大。龙氏宗族兴办教育事业,为的是使族中弟子尽可能地有接受教育的机会,但大多数宗族子弟在接受启蒙教育后就转向从事生产,只有少数学子进入更高一级的书院继续学习,进而考取生员,取得进入县学、府学以及国学深造的资格,参加科举,博取功名。由于儒学在土司地区的兴起,以及土司子弟须入学读书并可参加科举。于是在土司、土司子弟和少数民族中,学习儒家礼教、求取功名渐成风气,出现一批知识分子。族学建设与科举之间的关系在龙氏宗族非常明显,正因为龙氏族人“倾心向学”,考中科举功名之人逐渐增多,龙氏宗族中既有高级功名,也有低级功名。龙氏无疑是明清以来锦屏社会中最显赫的宗族,它不仅是地方社会公共事务的主持者,而且在科举方面也有显著成效。据《本支家乘迪光录》记载:龙氏宗族先后考中举人5人,最早的是康熙五十年(1711)年的龙享极,他是康熙辛卯贵州乡试第34名举人,曾官至四川安岳县知县。为进一步说明其科举情形,现据《本支家乘龙氏迪光录》卷二《科第》制作表1。

表1 清代亮司龙氏土司宗族举人概况

按中额录取的称为正榜,正榜之外还有副榜。顺治二年(1645)规定:“直省乡试卷,有文理优长,限于名额,取作副榜,与正榜同发。”[3]最初,副榜的名额各省不等,至康熙十一年(1672)议准:“直省乡试,每正榜中额五名,设副榜中额一名。”[4]此后成为定制。

龙氏土司宗族还有大批科第功名较低者,有贡生22人,其中恩贡1人、岁贡16人、例贡5人;生员208人,其中监生26人、廪生17人、增生13人、文庠生130人、武庠22人,总计以上生员达到255人。在龙氏族人中,又以长房族人所占人数为最多。5个举人之中占3人;22名贡生中长房至少有15名,其中恩贡1人,明朝岁贡有2人,另外4人未标明房支,清朝10人中占8人;例贡5人中占4人;监生26人中占15人,廪生17人中占13人,增生13人中占11人,文庠生130人中占86人,唯一少的是武庠生,在22人中仅占4人①根据锦屏(同治)《本支家乘迪光录》卷二《人杰》之《明经》《俊秀》统计。。清水江流域一个宗族就有如此众多获取功名的科举人才,这在少数民族地区是极其罕见的,所获取的功名甚至超过一个县考取功名的规模。

另外,《龙氏迪光录》记载了科举功名获得者回乡培育族人及乡民,以提高科举考试录取率、扩大受教育子弟的故事。如龙文广(1743—1820),字萃华,号约斋,亮司六房人,“嘉庆丁卯解组归时,族中文学废弛,诸人咸谓:自先生去后,文事不讲久矣,势不可为也。先生概然曰:岂谓孺子不足教耶,诸公自隔膜视耳,吾不忍恝也,遂于祠中立课,每月二次,复设教席于司之三清殿中,四方从游者甚多。不数年,凡中甲榜者一,中乡榜者二,选贡、岁贡及食饩游泮者指不胜屈。”②《约斋先生传》,锦屏(同治)《本支家乘迪光录》卷二《人杰第四·传》。在“纯一堂”办学期间,受业者先后达数百人,龙文广教授经史诗文,“随学者众”。又如,曾统一(1782—1858),字纪彬,号贯之,亮司曾家屯人,曾师从龙文广。嘉庆己卯科(二十年,1819年)中举第二名,嘉庆庚辰科(二十五年,1820年)中三甲九十八名,赐同进士出身。曾任福建古田知县,道光十二年(1832年)辞官返回故里,在亮司应聘为塾师。道光三十年(1850),被黎平知府胡林翼聘为黎阳书院山长。咸丰八年(1858),受聘到靖州鹤山书院主讲,未几,卒于书院。曾统一在教学中,注重因材施教,以各种特殊方式激励学生的意志。其与龙绍讷为表亲,龙绍讷数度乡试未中,心灰意冷,欲弃举业。曾闻之,决心要激发其意志。偶有一次同席饮酒,席间行酒令,绍讷出拳喊“魁五手”,曾止之:“老弟,你有违拳规,因你尚无资格喊此令。”龙绍讷愧而离席,从此,闭门不出,潜心攻读。曾得知后,遂登门授其读书之法。历四年苦读,中道光丁酉(道光十七年,1837年)贵州乡试第十名举人,成为亮江名儒。亮司一带至今流传:“生成的曾统一,逼成的龙绍讷”③详见政协贵州省锦屏县委员会编:《锦屏人物》,南方文史出版社2009年版,第38—39页。也可见锦屏县敦寨人民政府:《敦寨镇志》,2011年内部印刷本,第471页。。再如龙绍讷(1793—1873),字木斋,晚号竹溪,亮司长房人,“出应童子试,冠一军。游泮,旋食饩,屡试优等。”道光十七年(1837)中举。晚年,致力于办学,著述侈侈隆富,有《亮川·前集》二卷、《续集》二卷、《试贴》二卷,《文集杂著》四卷。还“掇拾旧闻,网罗散佚,按其世次、支分、派别、轶事、遗文,悉心编辑,阅数十寒暑,成《龙氏族谱》八卷”。“课生徒制艺,辄拟作以示之程。善学者,得先生一二语即成一艺不难。”④《木斋先生墓志铭》,碑现立于锦屏县敦寨镇三合村架寨龙绍讷墓前。道光十八年(1838),在铜鼓设馆教学;道光二十五年(1845),在天柱夏村授徒,历时5年。另外,龙氏的办学传统一直延续到民国年间,据载:龙橘(1862—1948),字蓬仙,号步瀛,亮司人,光绪九年(1883)贡生,先后在敦寨、黎平、靖州等地办学,从教三十余年。民国十三年(1924)出任远口分县知事,二十三年(1934)告归后,在亮司上街老书房办私塾。民国二十三年(1934)出任亮司保国民学校校长,随后创办亮司平民子弟学校,培养大批学生[5]。

2.促进地方教育事业的发展

通过族学教育,使大批苗族子弟接受儒家文化的熏陶,培养了一大批读书人,促进了教育的普及,特别是对贫穷族人的文化教育起到一定的作用,增加了其受教育的机会,为下层社会成员科举入仕进入上层社会提供了可能性。《迪光录》记载了部分龙氏族人因家庭困难而在族学读书,考取科举功名而后又授学的事例。如龙文和(1725—1798),字涵春,号仁山,亮司龙氏六房人,“初家极贫,十岁始就馆”受业,“十六应童志试,太守蔡公时豫奇其才,拔第一。”“为诸生时,即设馆,受业者同族”,“从游数十人,口传笔授”,曾任湖南安化县教谕⑤参见《仁山先生传》,锦屏(同治)《本支家乘迪光录》卷二《人杰第四·传》。。又如龙月(?—1831),字印川,亮司龙氏六房人,“幼时家计甚迫,乃随诸父贩粤货,半而商,半而士,每出贩,手持一卷且行且读。弱冠始游泮前,此商兼士。后此士代商矣,以口授当持筹,以指画当握算,前此家计迫,后此家计苏矣,然负遗债尚百余金,所得馆俸悉偿之,遂潜心习举子业”①参见《印川先生传》,锦屏(同治)《本支家乘迪光录》卷二《人杰第四·传》。。《迪光录》还记载了其他地方人士到亮司族学就读、功成名就后又积极支持教育事业的事例。如杨学沛(1775—1835),名通沛,号雨亭,娄江地娄人,苗族,自幼颖慧有志,勤奋好学;家境贫寒,与人放牛,常带书苦读而不知道牛的去向,曾就读于亮司的学馆;嘉庆九年(1804)乡试中举,十一年(1806)重修“萃文书院”,极力兴办文化教育事业,培育人才[6]21。又如吴师贤(1814—1886),字齐之,苗族,钟灵稿寨人,曾跟随亮司名儒龙绍讷学习,据《亮川集》记载,“因家道不甚丰,或籍蒙馆以自给”,道光二十三年(1843)中举,成任四川荣县知县;曾捐银500两修建钟灵司“振文义馆”,又捐田167石作为学田;光绪十一年(1885),吴师贤将300余丘田约收谷1 035挑“捐入府学关厢司属,作为士子宾兴科费之资,仍照文七武三旧例分给”;吴师贤又捐锦屏乡棚费田一分,大小110丘田约收谷380石②(清)俞渭修、陈瑜纂:《黎平府志》卷三《食货志·第三》上,第1310页。;在家乡创办“养正书院”。吴师贤为振兴文化教育事业、培育人才的壮举,被贵州巡抚潘蔚上疏表彰“廉明多惠政”[6]24。

3.对地方“向学风气”的形成起到积极的促进作用

通过族学教育,改变传统习俗,形成良好的“向学风气”。龙氏土司及其族人或承袭土司,或异地为官,或设馆教学,或居家著述,传播了儒家文化。龙氏把生监之家免差役作为族规之一写入族谱,勉励子弟读书,足见其对教育的重视。据《龙氏迪光录》记载:“差徭既系同族,自应均派,但学宫碑刻所载,凡生监之家一应差役俱免。原属优恤士子之意,嗣后族中差役不派生监,非异视也,勉子弟读书以求上进以荣祖宗耳。”③《家规》,锦屏(同治)《本支家乘迪光录》卷三《旧典第五》。正是有像龙氏宗族那样重视教育人,促使清水江流域“向学风气”的形成。到了康熙三十六年(1797),黎平府的生员中绝大多数是土司子弟,“文、武生员七十四名,除三名实系民籍,与部册相符外,余七十一名皆为土司族属,即系土司。”[7]黎平府“苗民读书者众”,“洞苗向化已久,男子耕凿诵读,与汉民无异”[8]。开泰县“花衣苗近习汉俗,悉以耕凿诵读为事”④雍正五年,改五开卫为开泰县,县附黎平府。参见(清)爱必达:《黔南识略》卷二十三《开泰县》,第8页。。雍正九年(1731),张广泗奏请设立黎平考棚时,称黎平府的“生童不下二三千人”[9]。

综上所述可知,在边疆少数民族地区的龙氏土司,肩负着治理地方的重任。在清王朝倡导以学校为主要经营边疆的策略下,龙氏长官司很好地利用了这种策略,其大力兴办族学,创建学校,教化族众,对于良好社会风气的形成也发挥着巨大的作用。同时,还迎合了清政府“化夷”的统治策略。更为重要的是,龙氏通过兴办学校而使乡民参加科举的办法,直接推动了清水江流域教育的兴盛,培育了大批人才,不仅族中子弟获得科举功名者为数众多,而且亦使其他姓氏子弟依附于它,这是龙氏宗族长盛不衰的根本原因所在。

[1](明)宋濂,等.元史[M].北京:中华书局,1976:1547.

[2]钦定学政全书校注:卷七十三(义学事例)[M].武汉:武汉大学出版社,2009:287.

[3](清)刘锦藻.清朝文献通考:卷四十七(选举志·一)[M].杭州:浙江古籍出版社,1988.

[4](清)昆冈等修,刘启瑞等纂.钦定大清会典事例:卷三四八(礼部、贡举、乡试中额)[M].上海:上海古籍出版社,2002,清光绪石印本影印.

[5]锦屏县地方志编纂委员会.锦屏县志(1991—2009)[M].北京:方志出版社,2011:1381.

[6]政协贵州省锦屏县委员会.锦屏人物[M].南方文史出版社,2009.

[7]钦定学政全书校注:卷六十九(土苗事例)[M].武汉:武汉大学出版社,2009:267.

[8](清)爱必达.黔南识略:卷二十一(黎平府)[M].贵阳:贵州人民出版社,1992:9.

[9]张广泗.考试分棚疏[M]//(清)鄂尔泰等修,靖道漠、杜诠纂.乾隆〈贵州通志〉卷三十五〈艺文·疏〉.贵阳:贵州人民出版社,1988:65.