中国女性老年人口健康与经济性收入来源比较分析——基于六普数据

晏月平,吕昭河

(云南大学发展研究院,云南 昆明 650091)

随着生育率与死亡率的快速下降,我国正经历快速人口老龄化。当前,人口老龄化问题已越来越受到人们的广泛关注。2010年全国第六次人口普查中的数据表明(以下简称“六普”),我国60岁及以上人口占全国总人口的13.32%,比2000年普查数据提升了2.86个百分点,65岁及以上人口占总人口的8.87%,相比上升了1.91个百分点。同时,60岁及以上女性老年人口占60岁及以上人口的51.3%,而其中“健康”女性老人只是所有“健康”老人总数的46.4%,男性“健康”数比女性多560多万人,“生活不能自理”女性老人比男性高16.73个百分点,绝对数比男性多87万,且“生活不能自理”老人中,45.2%的女性老人依靠“家庭其它成员供养”,而男性该比重仅为25.1%;而以“离退休金养老金”为主要经济性收入来源的“生活不能自理”男性比重为10%,女性该比重为6.4%。这意味着中国老龄化进程在加速,而因人口老龄化问题所引起的诸多社会与经济问题,实际都与老年人口的健康状况直接相关。因此针对老年人口的健康问题研究尤其活跃,而且无论是老人健康状态还是经济性收入来源,都有较大性别差异。健康老龄化是缓解人口老龄化压力的关键,因此,对于老年人身体健康状况的深入研究显得更加重要[1]。本文以“六普”中老年人口相关数据为基础,对我国女性老年人口健康状况及经济性收入来源进行综合分析。

一、女性老年人口健康状况及特征

早在1946年,世界卫生组织将健康定义为:“健康不仅为疾病或赢弱之消除,而且是躯体、精神与社会适应融合的完美状态”[2]。健康也是物质和营养增加的一个结果,因此经济收入与健康相关。根据劳动市场歧视理论,女性经济性收入受限于性别歧视市场,对健康的经济投入少于男性,由此导致健康问题;根据市场时间配置理论,健康维护是高密度时间资源投入的结果,基于女性特别是老年女性有更多的家庭责任和负担,一般情况下,老年女性人口维护健康的时间投入被挤占,将影响其健康维护。根据社会分层理论和公共资源配置的实际情况,我国医疗卫生资源的分享结构存在着严重的不平等、不均衡状态,更多女性老人处于社会边缘地位,在分享公共卫生资源中处于劣势地位,特别是在具有性别化配置公共卫生资源的转型社会中,女性老人更多在体制之外,难以获得公平公正分享待遇。早在1963年,Katz就提出用日常生活自理能力(ADL)评价老年人口的健康状况,且在国际上得到广泛采用[3]。ADL是对老年人口身体状况相对客观的衡量,我们应关注老年人的客观身体健康状况,但对于老年人的主观健康自评也不应当忽视[4]。Ellen Idler等人认为,健康自评是死亡率的有效预测指标[5]。健康自评是个体对其健康状况的主观评价和期望。2005年,全国1%人口抽样调查数据中第一次直接以老年人自评其健康状况的方式对老年人进行调查了解,2010年“六普”又10%抽样进行,每个调查小区抽取住户组,详细填写了诸如生育、就业、教育和老年人口健康状况等相关指标,共调查60岁及以上老年人口17 658 702人,其中男性老人8 607 680人,女性老人9 051 022人[6]。这不仅可以全面了解中国老年人口的健康状况、需要照料的老年人口数量与性别比重、老年人群的经济性收入来源状况,可以为全国老年人口所需养老照料与服务提供重要参考依据。

“六普”所提供数据是根据老年人对调查前一个月能否保证正常生活所作出的自我判断,普查数据中长表将老年人口身体健康状况划分为4种类型:(1)健康。指过去一个月健康状况良好,完全可以保证日常生活;(2)基本健康。指过去一个月健康状况一般,可以保证日常生活;(3)不健康,但生活能自理。指过去一个月健康状况不是太好,但可以基本保证正常生活;(4)生活不能自理。指过去一个月健康状况较差,不能照顾自己日常生活。同时,长表中对老年人口的主要生活来源也进行了细分,具体包括:劳动收入、离退休金养老金、最低生活保障金、财产性收入、家庭其他成员供养与其他,表中虽显示了失业保险金一项,但数据都是空缺,故该项内容具体就包括上述五项。本文将在分析“六普”资料中全国老年人口基本健康状况、总体情况的基础上,还进一步对老年人口健康状况与经济性收入来源的性别差异、区域差异、城乡差异、年龄差异、地区差异和婚姻状况差异等方面展开研究。

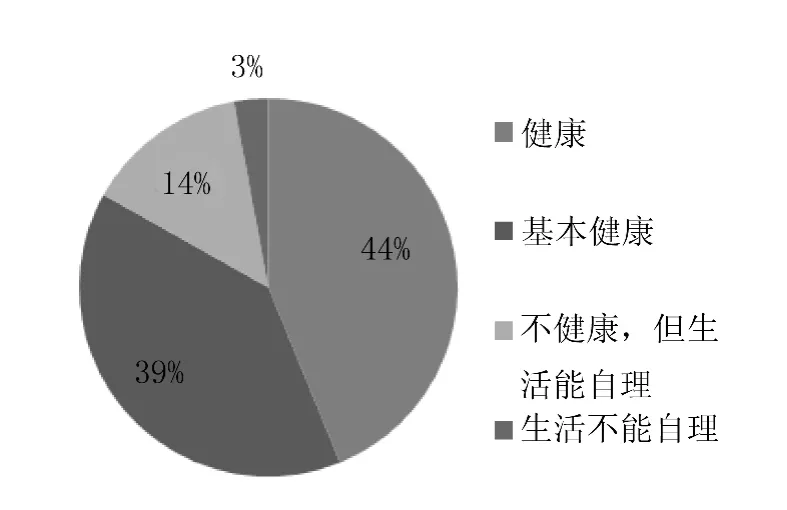

(一)老年人口基本健康状况

“健康”老人占老人总数44%(图1),“基本健康”39%,近80%的老人不仅能生活自理,能重返工作岗位、照顾孙子女,或尽情享受生活。“不健康,但生活能自理”14%,即近97%的老人能照料自己。因人口规模大,“生活不能自理”者虽仅3%,人数却高达52万多。

图1 全国老年人口健康比重

(二)两性健康状况比较

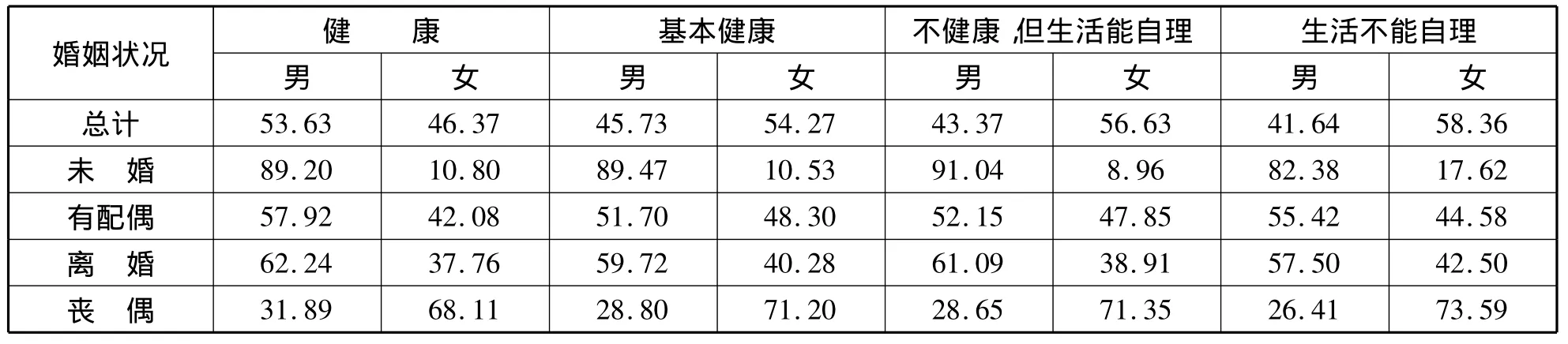

对老人身体健康状况数据计算结果显示(表1),女性老人健康呈以下基本特征。

1.健康状况不及男性

全国60岁及以上抽查老人中,男性“健康”老人占所有老人的23.5%,比女性高3.2%。男性“健康”数比女性多562 253人;“基本健康”女性比男性高3.35%,多592 757人;“不健康、但生活能自理”,“生活不能自理”者女性比重均超男性,“生活不能自理”者女性比重更高,数量更多,比男性多87 029人,女性老人整体健康状况不及男性。

表1 全国60岁及以上老年人口分性别的健康状况 %

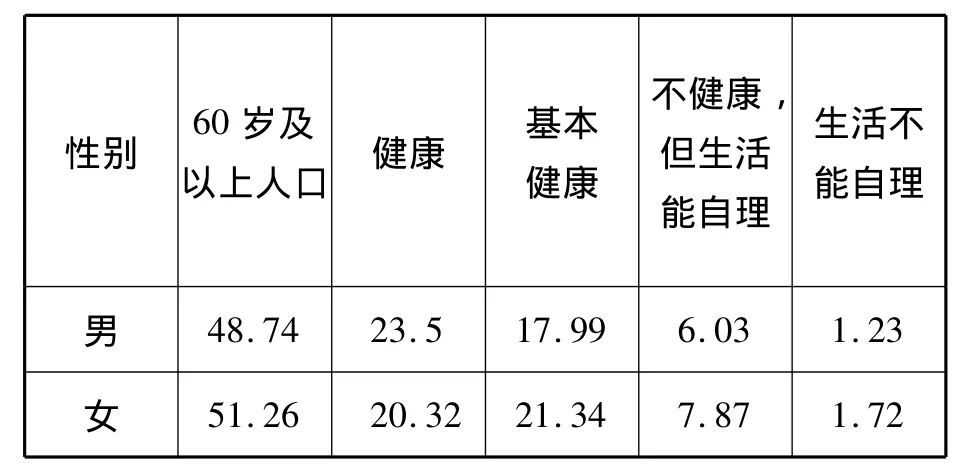

2.城乡倒挂明显

全国57%的老人居住在乡村(图2),乡村是中国养老最薄弱之地;城市老人占26%,养老压力最小;居住在镇的老人比重最低,仅为17%。城、镇、乡村老龄化率分别为11.9%、12.42%、15.57%,乡村老龄化速度更快。目前,我国养老的重要特征是:养老压力越高的地区,老龄化率最高;养老压力越小,老龄化率越低,呈典型城乡倒挂现象。

图2 全国老年人口城、乡分布

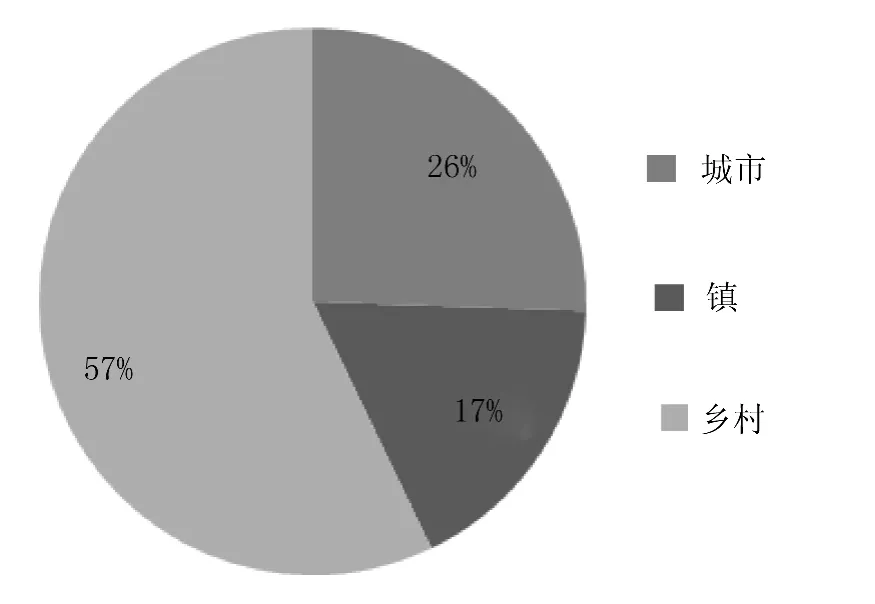

分性别的城乡状况显示:城市明显高于乡村,男性“健康”比重高于女性(图3)。城市老人“健康”比重49.95%,高于镇与乡村。城市女性“健康”占比24.22%,比男性低1.51个百分点。城、镇女性“健康”比例均高于乡村,主要源于医疗卫生条件、保健服务、老人健康素质、城市基础设施、保健意识、住房及社会保障等,城市或镇比乡村更完善;“基本健康”,城市39.41%,镇与乡村分别为39.22%、39.33%,即城、镇与乡“基本健康”区别不大,且有性别差异——女性高于男性。城、镇、乡女性比男性分别高3.86、3.68、3.03个百分点,城市女性“基本健康”优越于镇和村。

图3 全国城乡老年人口健康状况

“不健康,但生活能自理”,城市比重为8.29%,镇、乡分别为12.18%、16.94%,女性高于男性;“生活不能自理”城、镇、乡分别为2.35%、2.60%、3.32%,女性高于男性,两性差距分别为0.30、0.38、0.61个百分点,乡村女性比重最高、数量最多。中国乡村以家庭照料为主要养老方式,说明需要家庭护理与照料数远超过男性。

3.区域差异明显

因全国经济社会发展不平衡,各地区医疗卫生投入不同,为老人所提供医疗卫生服务资源、环境、服务质量等存在较大差异,致全国三大地区①这里的三大地区,分别指东部地区:包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东以及海南等11省市;中部地区:包括吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、山西;西部地区:包括内蒙古、广西、四川、贵州、重庆、西藏、青海、陕西、新疆、宁夏、云南以及甘肃等12省市(区)。老人健康状况差异明显(表2)。

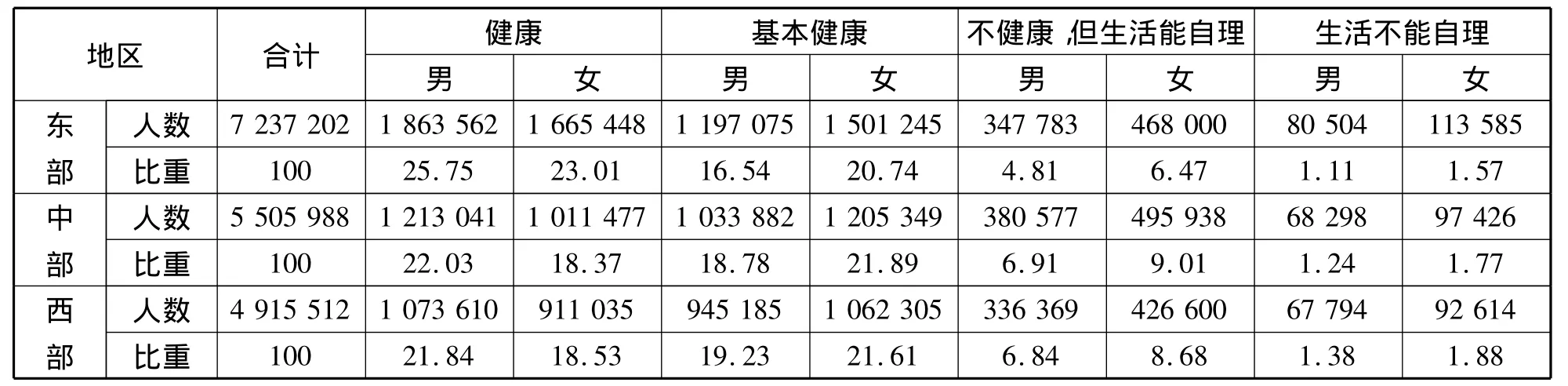

表2 分地区、分性别的老年人口健康状况 人/%

东部地区老人“健康”比重48.76%,比中、西部地区分别高8.36、8.38个百分点。三大地区女性老人“健康”比重均低于男性,比男性分别低2.74、3.66、3.31个百分点,中部两性差异最大,说明女性老人健康状况以东部最佳;“基本健康”西部比重最高,东部最低。三大地区女性均超男性,比男性分别高4.20、3.11、2.38个百分点,东部差异最大,西部最小。女性“基本健康”中部较好;“不健康,但生活能自理”东、中、西部比重分别为11.27%、15.92%、15.52%。三大地区女性均高于男性,差距分别为1.66、2.10、1.84个百分点,中部性别差距最大,且女性比重高;“生活不能自理者”西部比重最高,东部比重最低,三大地区女性均高于男性,女性健康不及男性。

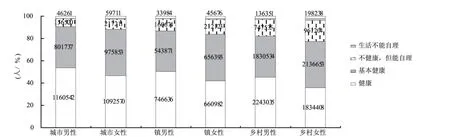

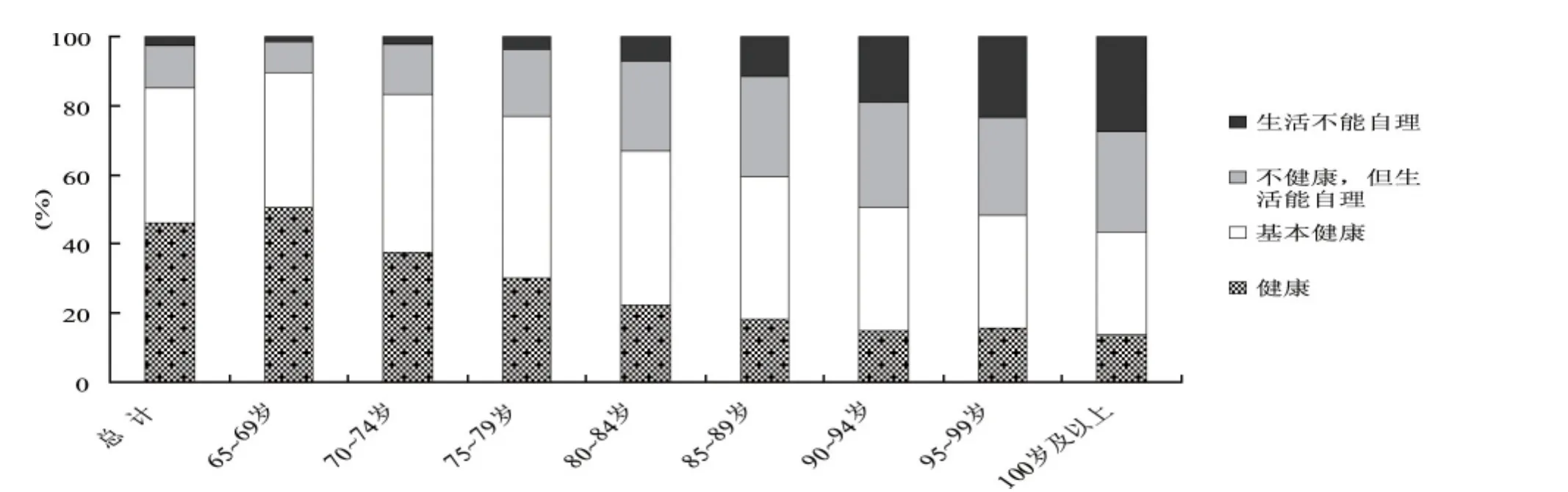

(三)分年龄段城乡健康状况

乡村老人“健康”比重与“基本健康”持平,40%左右(图4),“不健康,但生活能自理”者16.94%,“生活不能自理”虽只有3.31%,数量达334 589人,面对全国300多万“生活不能自理”者生活在乡村,其养老照顾决不是简单事。分年龄段“健康”、“基本健康”随年龄增长比重下降,“不健康,但生活能自理”则相反。“生活不能自理”老人从85岁起比重飙升,数量增加,说明乡村高龄老人健康状况很不理想。

图4 乡村分年龄段健康状况比较

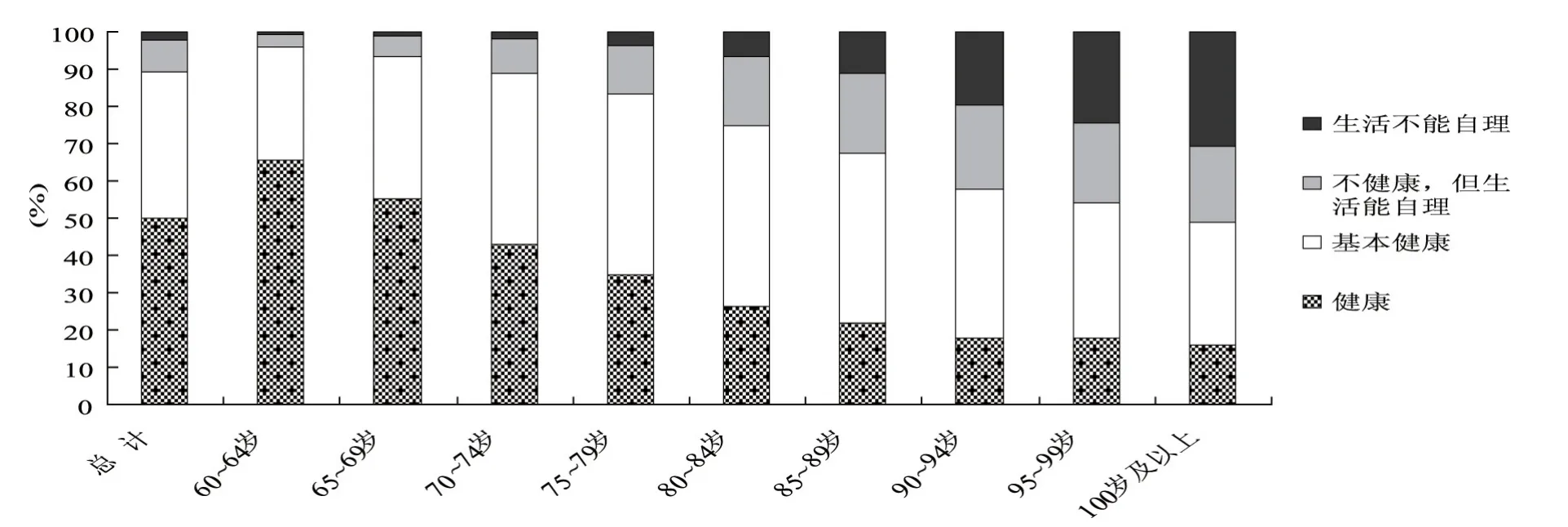

超过85%的镇老人呈“健康”“基本健康”状态(图5),高出乡村5个百分点;“生活不能自理”比乡村低0.71%,“生活不能自理”的镇老人所占比重低于乡村,即镇老人自我照料能力高于乡村。分年龄看,“健康”“基本健康”与年龄增长呈反方向变动。“不健康,但生活能自理”以65~69岁比重最低,随年龄增长升高。

图5 镇分年龄段健康状况比较

近90%的城市老人呈“健康”“基本健康”状态(图6),分别比镇、乡高4.14、9.16个百分点。“不健康,但生活能自理”与“生活不能自理”之和仅10.64%,比乡村“不健康,但生活能自理”比重还低,且城市100岁老人“生活不能自理”比重低于镇、乡村。

图6 城市分年龄段的健康状况

(四)婚姻与健康

1.分性别的婚姻与健康状况

未婚男性“健康”高出女性近80%;有配偶男性“健康”高于女性(表3),说明婚姻家庭中男性比女性更健康。丧偶女性“健康”超过男性;“基本健康”,女性比男性高8.5%,主要体现为丧偶女性高出男性42.41%;未婚、有配偶与离婚女性均比男性低;“不健康,但生活能自理”与“基本健康”女性均比男性高;“生活不能自理”女性高于男性,其中女性丧偶比重最高,男性未婚比重最高。

表3 全国分性别、婚姻与健康状况的60岁及以上老年人口比重 %

从表3可以看出,有家庭与有配偶照料的老人,健康状况相对更好。整体上,婚姻老年女性健康状况不及男性。

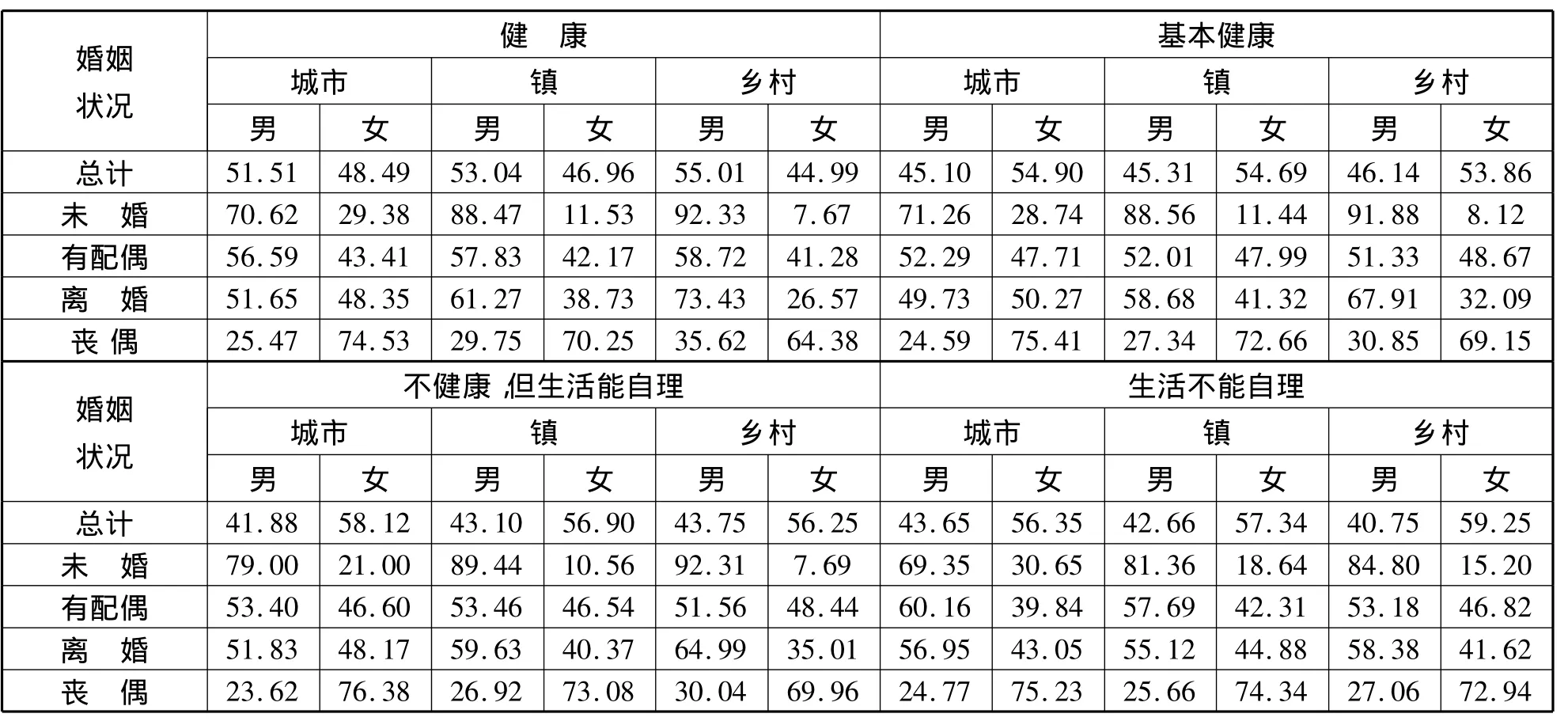

2.分性别的城乡老人婚姻与健康

城、镇、乡婚姻老人“健康”比重男性高于女性(表4)。未婚、有配偶与离婚男性均高于女性。乡村婚姻女性“健康”者不及城、镇。“基本健康”,城、镇、乡婚姻女性高于男性。城市离婚女性高于男性。丧偶,城市两性差距最大,乡村最低,城市丧偶女性远超男性。城市婚姻女性“基本健康”的配偶与丧偶高于镇、乡村。乡村婚姻女性“基本健康”也不及城、镇;“不健康,但生活能自理”女性高于男性,城市女性最高。无论城、镇、乡,女性丧偶人群多。未婚、离婚人口,乡村女性比重低于城、镇,有配偶与丧偶乡村女性高于城、镇。同样,该群体女性依然不及城、镇,但差距比“健康”“基本健康”小;“生活不能自理”乡村女性高于城、镇,说明乡村需要特殊护理与服务的老年女性远超城、镇。

表4 城、镇、乡村老年人口婚姻与健康状况 %

综上所述,乡村婚姻女性既不及乡村男性健康,也远不及城、镇女性健康,健康状态不理想。

二、女性老人主要经济性收入来源与健康比较

(一)分性别的主要收入来源与健康

1.基本情况

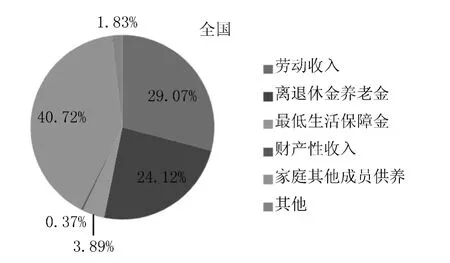

全国仅两成左右的老人依靠养老金生活,约30%依靠劳动收入,近41%的靠家庭养老(图7),中国依然以家庭养老为主导。

图7 全国老年人口生活来源比例

2.收入来源与性别健康

以“劳动收入”为主要经济性来源的“健康”老人比重最高,男性高于女性,“离退休金养老金”“家庭其他成员供养”,上述3项“健康”者达42.26%(表5),“其他”收入来源健康比重最低;其次,“基本健康”“生活不能自理”靠劳动收入为主要收入来源比重较低。除“生活不能自理”外,其余均显示男性高于女性。“离退休金养老金”男性高于女性,包括生活不能自理者。“劳动收入”最高中“健康”男性比女性高2.50%;“最低生活保障金”“财产性收入”显示两性基本均衡,“不健康,但生活能自理”差距较大;“家庭其他成员供养”女性比重高于男性,这与女性健康、婚姻状况(尤其丧偶比重高)关系密切。

(二)分地区、分性别的主要经济性收入来源

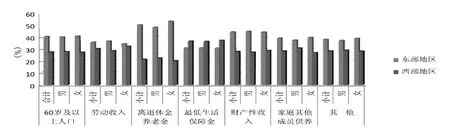

东部地区老人主要收入来源比重高于西部(图8),其中“劳动收入”比西部高了近6个百分点。分性别看,东部男性高出女性2.33%,西部“劳动收入”女性比男性高3.7%,说明西部更多老年女性参与劳动经济活动中。

表5 全国分性别、收入来源与健康基本状况%

图8 东西部地区收入来源占全国比重情况

“离退休金养老金”东部平均值(50.82%)高于西部(21.83%),东部女性(53.7%)高于男性,西部男性高于女性(20.32%)。东、西部女性相差32.38%。“离退休金养老金”为东、西部女性差异为最大项,说明东部女性体制内数量更多,西部则男性更多。

“最低生活保障金”西部平均值比东部高5.84%,且是唯一高出东部的一项,这印证了西部经济落后于东部。东部两性基本持平,男性高出女性0.20个百分点,西部则女性高出男性0.88%,说明西部女性领取最低生活保障金比例高于东部女性。

“财产性收入”东部平均值比西部高16.58%,东部两性基本持平,西部女性比男性高1.63%。东、西部女性占全国该项比重西部比东部低15.36%,西部女性则高于男性,说明东部女性拥有和控制财产者高于西部,西部女性对财产控制、经营与管理者高于西部男性。

“家庭其他成员供养”东部比西部高10.91%,这与东部老人数量大直接关连,东部女性高出男性2.47%,说明其更多女性由家庭其他成员供养。西部则相反,男性高出女性3.78%。既可能是统计误差,也可能因西部男性务工比重较高,所提供就业岗位相对较少,一旦找不到工作便只能依靠家庭供养。东部就业机会多,加上男性优先就业的传统,其经济实力更强。

三、指标分析

本文根据2010年全国人口普查数据对全国老年人口尤其女性老年人口健康状况进行了综合分析,得出以下几点主要结论。

其一,老年人口规模庞大,以中龄、低龄段为主体,女性数量超过男性,尤以高龄老人女性数量更多。预计到2050年,女性65岁及以上人口比男性多1 563万。

其二,老年人口整体健康状况良好,近80.00%的老年人口处于“健康”与“基本健康”状态,说明绝大多数老年人的日常生活照料不需要依赖他人。2010年全国75岁及以上女性24 787 868人(短表数据),占女性老人的27.39%,女性比男性多4 734 257人,比男性高10.56个百分点。其中“生活不能自理”老年人虽仅占3.00%,数量却超过520万,其中女性“生活不能自理”数量超过300万,女性整体健康状况不及男性。

其三,地区健康差异大。东部地区老龄化速度快于西部,且大多分布在养老条件更好的城、镇,东部老年人口健康状况普遍较好,而中西部地区健康老年人口比重相对较低,且西部地区大多数老人居住在农村,其健康状况与生活自理能力不及中部地区,更不及东部地区。

其四,女性独立经济能力弱,城乡老人倒置显著。女性健康不及男性,失去经济来源的可能增大,从而导致生活环境恶化。受退休年龄影响,城市女性经济来源不及男性,乡村更多女性依赖家庭其他成员供养,加上乡村养老保障金额有限,部分乡村女性高龄时还得从事生产活动,因受家庭经济状况与身体条件限制,女性经济独立能力整体弱于男性,对家庭的经济依赖性更高。另外,当前全国大部分老人居住在乡村,且农村老龄化水平高于城市3.67%,城乡老人倒置是中国老龄化不同于发达国家的最显著特征之一。

其五,健康状况性别差异明显,男性老年人健康状况优越于女性。(1)城乡健康差异显著。首先,城市、镇的老年人口健康状况普遍好于乡村,农村老年人口的生活自理能力最差;其次,“生活不能自理”者乡村人数比城、镇之和还多92851人,且女性远高于男性,乡村女性健康状况远不及城、镇;(2)老人健康与经济密切相关。东部老人健康比中、西部更好,表明健康与经济发展水平、医疗卫生条件、医疗服务水平等密切相关;(3)不同婚姻健康状况差异明显。主要体现为“不健康,但生活能自理”中每四个未婚老人就有一个,婚姻中健康男性比重高于女性;(4)健康与生活保障关系密切。比如有“劳动收入”者“健康”“基本健康”比重达96.71%,男性远高于女性。而依靠“家庭其他成员供养”比重40.72%,其“健康”“基本健康”比例为71.65%,比有“劳动收入”低25.05%,说明老人健康状况与生活保障密切关联。

四、问题、思考与讨论

中国人口老龄化问题不仅数量庞大、发展速度快,且极其不平衡。当前以及今后一段时间,我国老龄化程度还将持续加重,其压力和挑战突出表现为日益沉重的养老负担、需求渐增的老年社会服务和快速增加的医疗卫生消费与康复支出等。

(一)问题

1.女性老年人口经济活动状况不及男性,以致严重影响女性老人生活质量

这里的经济活动参与率是指60岁及以上的经济活动人口与15岁及以上人口的比重,一定程度上它可以反映老年人力资源的利用情况,也可以反映该类人群的健康状况与质量水平。表6可看出,2000—2010年,全国两性老年人口经济活动参与率在提高,且女性老年人口提升幅度更大,一方面,说明女性需要获得经济收入的欲望强大于男性;另一方面,女性老年人口的经济参与性也强大于男性,但不一定就此说明女性老年人口身体健康状况好于男性。同时,从城乡女性老年人口经济活动参与率来看,农村女性老年人口参与比率远高于城、镇,实际上,老年人口经济参与率越高,说明其经济养老能力越弱。

表6 2000、2010年分性别、城乡60岁及以上老年人口经济活动参与情况 %

此外,经济来源不足是影响老人健康状况的重要因素。目前有超过一半的老年女性没有独立经济来源,主要依靠家庭其他成员供养。如以“劳动收入”为主要生活来源的男性达61.35%,远高于女性的38.65%。“离退休金养老金”男性高于女性,说明女性老人经济独立能力相对男性低。经济独立能力弱,不仅就医看病困难,影响女性生活质量,对健康状况也会带来诸多负面影响,从而导致其健康状况进一步恶化,因贫致病或因病致贫等现象在乡村女性老年群体中尤为突出。

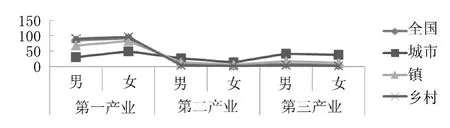

2.女性老年职业人口主要从事第一产业,严重影响其健康与收入

图9显示,全国在职老年女性从事第一产业高出男性仅10个百分点,男性在第二、三产业分别高出女性近5、3个百分点,可见,全国老年女性在职比例高于男性。从城、镇、乡村看,第一产业中均显示老年在职女性高于男性,尤其以镇的差距最大,乡村差距最小。其余第二、三产业均显示男性高于女性,但差距较小,说明老年女性以绝对第一产业为主。在转型期的中国,以劳动强度相对较大的第一产业为主,既可以看出老年在职女性的就业范围相对较窄,同时也可以反映出其劳动收入较低,从而影响其健康状况。

图9 2010年女性在业老年人口职业分布

3.性别差异与地区养老问题没能引起足够重视

首先,养老床位数远不能满足需求。民政部新闻发言人陈日发2015年4月29日新闻发布会指出:截至2015年3月底,全国各类注册登记的养老服务机构31833个。机构、社区等养老床位数合计584.0万张,其中社区留宿和日间照料床位197.3万张,每千名老人拥有养老床位数27.5张,远低于发达国家50~70张,仅基本接近发展中国家20~30张的平均数,养老床位数远不能满足需求。

其次,上述床位数中社区留宿和日间照料床位数占总床位数33.78%,且大量床位集中于设施简陋,专业养护人员十分缺乏的农村敬老院。加上农村社会保障不健全、家庭保障功能与土地保障能力有限的情形下,乡村老人生活与养老问题已成为需重点解决的课题。

最后,“生活不能自理”女性比重58.36%,比男性高出近17%,比男性多了近90万人,“生活不能自理”女性老人占64.25%,丧偶人群高达73.59%,说明更多女性老人需要获得他人照顾。而在所提供的养老服务设施中,几乎没有哪家养老机构在诸如厕所、浴室等基础设施上有具体针对女性的特殊考虑,养老照顾也缺乏对女性的特殊管理与医护。

4.居家养老问题突显

2010年全国40193万家庭户中,有1个60岁及以上老人户7242万户,占18.02%,近1/5的家庭有人居家养老;全国1824万老人单身户占有老人户的14.84%;全国只有一对老夫妇的户数2189万户,占有老人户17.81%;有3个60岁及以上老人户118万户,虽只占有老人户的1%,但这118万户的家庭养老压力可想而知,尤其以乡村居家养老压力更大。乡村有60岁及以上老人家庭户7016万户,占全国有老人户57.07%[6]。我国乡村经济欠发达,医疗卫生条件与养老服务远不及城、镇,加上乡村众多外出务工人员,留守老人问题日益突显。因此,目前针对居家养老仍有不少需要关注和逐步解决的问题,如独居老人的居家安全与养老照料,尤其乡村庞大的老年女性丧偶人群;家庭在精神层面对老人进行关怀与陪伴问题,经常性沟通和再婚等问题。居家养老,无论硬件还是软件建设,都需要经济基础为支撑,在经济欠发达的乡村地区居家养老,便成为中国养老最大难题。

5.老人疾病困扰问题突出

随着年龄增长,人的免疫功能与抵抗力随之下降。老人抵抗力自然随岁月延长逐年下降,疾病随之增多,患各种慢性病人群数量加大。慢性病患者不仅患病时间长,医疗花费巨大,给患病老人及其家庭也带来沉重的经济与心理负担。老年女性未上过学的比例远高于男性比例,受教育程度也明显低于男性老年群体,且上述人群主要集中在乡村地区。受教育有限,说明其获取信息的能力与接受知识的能力有限,也就意味着其接受健康知识的能力有限。因此,针对女性老人健康状况,“生活不能自理”丧偶女性比例高,对这些遭受疾病侵扰且受教育程度也较低的女性老年群体照顾又是一个大难题。

综上所述,女性老人无论在社会上还是经济上都缺乏比男性更少的资源与机会,尤其乡村女性老人,其综合素质与能力都相对较差,整体生存能力较低,对环境适应性不强,属于社会中的弱势群体,且处于不利地位。因此,重视女性老人健康与养老问题,积极改善其生活与制度环境,提高其社会和经济地位显得尤为迫切。

(二)思考与启示

老人生活、养老和健康等问题关系到社会、家庭的和谐稳定,但由于经济社会发展不平衡,城乡与地区差异大,医疗卫生条件、养老服务差异悬殊,养老服务业不够成熟,两性老人健康问题存在较大差异。因此,老年女性养老照顾尤应重点关照。

第一,针对健康性别差异,首先,政府须切实担负起养老应有责任,对各地区进行针对性管理。如东部机构养老数量多,女性超过男性,在养老设施建设、提供养老照顾与养老服务中应充分考虑女性特点,或建立示范区在健康教育、心理辅导等方面可分性别进行;其次,西部有配偶与丧偶老年女性“生活不能自理”比重较高,大多选择居家养老,政府必须建立和完善多层次医疗保障制度,尤其新农合报销制度规定应充分考虑老年女性生理、心理特点。并积极推动老年人口基本公共卫生服务均等化,为所有老人提供优质医疗保障服务;最后,留守老人与空巢家庭的逐年增多,分别在当地、社区建立留守老人与随迁老人健康档案,不能因为户籍问题忽视对老人的管理。坚持以基层医疗机构为依托,切实解决老人看病难、住院难、报销难等实际问题。

第二,针对西部地区“最低生活保障金”老人比例高于东部,女性高于男性,应重点解决贫困家庭很难依靠自身力量和家庭实力的养老问题。首先,政府每年财政预算要综合考虑贫困家庭老人数量变化及物价上涨水平;其次,政府发放最低生活保障金,一定要考虑地区经济发展差异,或实施财政转移支付,否则对地方财政困难的老人无法保障生活质量;最后,积极引进民间资本,对贫困老人给予一定补偿照顾。

其三,针对居家养老为主的性别差异,首先,应加强爱老敬老宣传教育,大力倡导家庭养老的同时,鼓励老人可选择更多养老方式。乡村养老应转变传统观念,养老不仅是儿子的义务,也是女儿的责任,尤其应改变独女家庭只有上门女婿才能实现女儿养老的观念;其次,对老人实施深层次关怀,尤其精神关怀。鼓励更多志愿者、医生在心理健康、精神等方面予以有效帮助。政府主导建立“时间银行”①“时间银行”是指志愿者将参与公益服务的时间存进时间银行,当自己或家人遭遇困难时就可从中支取“被服务时间”。,既解燃眉之急,还可与家人共享。最后,全社会营造良好居家养老氛围,使其摆脱孤独感,无论身体还是心理疾病,都尽可能得到悉心照顾。

第四,针对健康区域差异,必须因地制宜地尽快建立专业化社区照顾支持的居家养老②其关键在于营造一个让老人能够自立并提升其尊严的社区生活环境,比如,大城市可按照《民政事业发展第十二个五年规划》的“9064方案”进行社区养老规划。模式,这需要顶层设计,完善社会养老服务③其关键在于如何应对失能、失智老人以及空巢老人的身心问题和长期照护问题。体系,建立“多层次养老保障制度”,如在经济相对发达地区构建“多层次养老保险”,扩大养老保障覆盖面,增加养老选择;对经济欠发达地区建立养老救护制度,对养老功能缺失的老人或家庭提高救济与财政支持幅度,减轻贫困家庭养老压力,缓解社会矛盾;以非制度性社会网络支持弥补制度性养老不足,解决家庭养老现实困境,提高养老质量。

第五,针对疾病加重老人经济社会负担,一是加大对其居家安全和防病意识宣传,以减轻社会和家庭医疗负担。无论城市还是乡村,有针对性地给老人进行免费健康培训,提高其自我医疗保健意识、坚持定期体检,以实现早发现疾病,早治疗、早康复;二是加大居家安全公益宣传力度,提高老人居家安全意识,有效降低居家安全事故发生率;三是在老人较集中的社区增加合适的体育设施,鼓励其多进行科学锻炼,不断改善体质,提高健康水平。

[1]曾毅.老龄健康影响因素的跨学科研究国际动态[J].科学通报,2011(35):2 929-2 940.

[2]World Health Organization.Constitution of the World Health Organization[M].Geneva:The World Health Organization,1946:1 268.

[3]Katz,S,et al.Studies of Illness in the Aged,the Index of ADL:A Standardized Measure of Biological and Psychological Function[J].Journal of American Medical Association,1963,185:914-919.

[4]杜鹏谷琳.我国老年人健康自评的差异性分析——基于2002、2005年全国老年跟踪调查数据[J].南方人口,2007(2):58-64.

[5]Ellen Idler,Howard Leventhal,Julie McLaughlin,et al.In Sickness but Not in Health:Self-Ratings,Identity,and Mortality[J].Journal of Health Social Behavior,2004,45:336-356.

[6]国务院人口普查办公室,国家统计局人口与就业统计司.中国2010年人口统计资料[M].北京:中国统计出版社,2012.