异团圆

文_淡 豹

异团圆

文_淡 豹

淡豹,人类学博士生,以琢磨人为本行,现居美国广阔的中西部大草原中心的“风城”。她惦念家乡的亲人和食物,为美式脱口秀哈哈大笑,在学院中做知识的信徒,贴近历史,观察世情。

芝加哥因其严寒与多风的气候被称为“风城”,淡豹记录了自己在大风起兮的城市里那些不期而然的尴尬故事和欣喜时刻。

在伴随我最久的那些小伙伴里,味蕾最神秘而充满意外,也最可靠、老派、诚实。

我可以用大脑说服视觉,就像我能客气地说某幅平庸的风景画赏心悦目,身在异国看多了芝加哥摩天大楼外的湖景后,也能说服自己此地似乎宜于居住。但我骗不了味蕾。味蕾不同于大脑,它迅捷地依赖直觉做出判断,总领先于我的理智,它来得最快,留下的印象又最深刻,最长久。

童年家乡冬天的味道是酸菜的味道。到了除夕,沈阳市八纬路24号院的居民就把楼道里深褐透绿的缸上压的石块搬走,从缸里捞出腌好的酸菜,炖排骨和白肉。炖菜得炖许久方能入味,我的味蕾在哀叹中激动,说服它将有奇妙的美味报答我的等待。

两年前一个回不了家的大年三十,我在芝加哥渐渐丧失了耐心。美式中餐和牛排都无法宽慰我的味蕾,它近乎疯狂地提出一个简单却神圣的要求,而我只能臣服。它想要热的,像汤面的,像在家里腊月三十中午吃的简餐,比如一碗阳春面,有青菜梳理过年前总是兴致高涨、有所期待的胃口,有热汤安慰在响亮鞭炮声响起前已早早激动不安的身体。那天的芝加哥遭遇暴风雪,满城白雪覆盖,从我住的高楼阳台望出去,街道上行走的零星旅人缩小成抽象的点,街上的皑皑白雪与海一般宽阔的湖面结成的无边际的冰似乎反射着来自太平洋另一边的光芒,把我刺得焦躁不安。那个中午,这件事非理性而生死攸关—我必须得冒雪出门,去找碗像汤面的食物。

就这样,那个中午我到了唐人街,点了一碗越南牛肉粉。隔壁桌来了一个中年女人,用东北口音要了菜单,坐立不安地看手机,翻菜谱。过了一会儿,有一个年轻一些的女人带着一个四五岁的小女孩来了。

中年女人问:“甜甜能融入美国社会吗?”

年轻女人拍拍小女孩,要她回答。女孩在座位上扭着玩。

年轻女人替她说:“还是有差距。小孩儿不用担心,融入得快。”

中年女人对小女孩说:“甜甜,你要向美国小朋友介绍咱们中国的文化。”

两个女人给小女孩点了春卷,她们吃牛肉粉。我也慢慢地吃我的越南牛肉粉。清汤滚热,把豆芽现烫熟,碗里还有牛肉片、牛百叶、牛筋丁。熟牛肉重,往往被河粉压住,藏在汤底,要等吃一会儿,汤略凉之后,甜香都透尽了,展出一股淡淡的让人饱腹的油味时,深色的牛肉片才渐渐翻出来。

中年女人接电话,她讲极不顺的英文,说:“彼得,darling(亲爱的),我和妹妹吃饭呢,吃完饭买东西,下午见。我也爱你,彼得,再见,darling。”

中年女人问年轻女人:“钱够花吗?”

年轻女人说:“消费高。孩子去别人家里玩要带礼物。”

中年女人拿出一个信封给她,里面该是装了现金的。

年轻女人对小女孩说:“甜甜,谢谢大姨。”

中年女人对小女孩说:“甜甜,你要懂事。”

我始终没看出这个小女孩是她们二人谁的女儿。

去年二月,城中偏僻处开了一家东北餐馆,就叫“沈阳菜馆”。这是我期待已久的事,除夕前那周的某一天,我独自去吃饭。那时我已经习惯了无法回家的春节,味蕾通常只激动了口味,放过了眼泪。

旁边一桌坐着一对中国中年男女,点了一些典型的东北菜。吃饭时两个人的背都弓着,漫无边际地讲着打工的辛苦和国内的亲人。

女人说沈阳家里的老父亲病重,没法回去照顾,惦念着,睡不着觉。

男人劝她要分清主次,耐心等绿卡发下来,凡事在于心意,不在时间。

女人说累。

男人说我们已经来了,不能后悔。

女人问好吃吗。

男人说真香。

五彩大拉皮那么滑溜的菜,他们拨拉着非要给对方弄进碗里去,汤汁淋了小半张桌子。

快吃完时,女人接了个电话。

男人说你老公到家了。

女人说你也该回去了,好好过个年,好好吃饭。

他们站起身来,我抬头,是牛肉粉店的那个中年东北女人。她穿一件下摆收紧的黑色羽绒服,烫过的头发松散地盘起来,脸色略带憔悴。她取出一张餐巾纸,替男人擦去袖口沾染的油渍。她是我熟悉的沈阳女人的样子,好像也未及中年。

世间的团圆或有多种类型,就像世间的深情。而这些“异团圆”的指向或许殊途同归,就像与家人通电话时临近沉默前的嘱咐总是“好好吃饭”。中国人的幸福无非是寻常夫妻,市井家庭,在除夕一起坐下,吃顿团圆饭,远方人归来,吃饭中叙别情,同一只盘子里夹菜,圆融了磕碰的情意和代际间往往苛刻的相互要求。

少年时我急于下道德判断,正如那时急于割开自己所想象的家庭给予我的牵绊,去一个清澈自由的前方。要等到不能回家的春节一只手都数不过来,我才看出“团圆”二字的迷人,也才能懂得世间那些别样的“异团圆”中相互谅解的温柔,正如此刻我的家人宽宥我的遥远。

今年除夕,照旧有天南地北的团圆家庭和天涯海角的旅人,面对或安稳或孤零的盘中餐,举筷用不能忘的家乡滋味牵出对家不能舍的眷恋,或尝试切断那牵绊而不得、晓得是负累却终究解脱不了的深情。

我常常想起沈阳菜馆的那对中年男女。他们可能一度是夫妻,可能是如今困境中相互体谅的爱人,只能于除夕前数日在偏僻菜馆共进家乡饭。世间不能团圆者多,不能大团圆者亦多,要以家乡菜馆里小方桌前的异团圆,暂时告慰缺了一半的心。我愿以绍兴诗人刘大白的诗相祝,也把它寄给自己:“是谁把心里相思,种成红豆?待我来碾豆成尘,看还有相思没有?是谁把空中明月,捻得如钩?待我来抟钩作镜,看永久团圆,能否?”

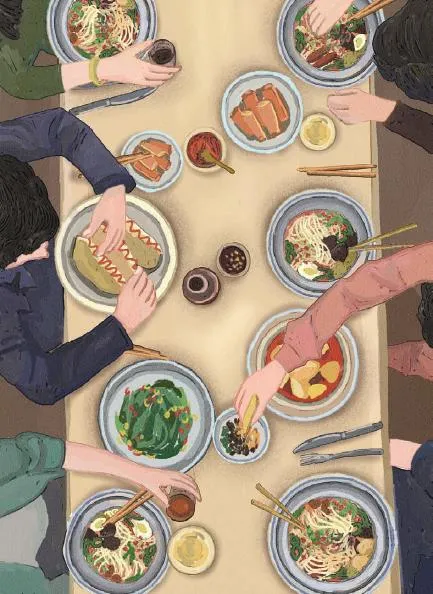

图/元 熙