教师评语与师生关系的构建*

◎ 陈文革 厦门理工学院外国语学院 厦门大学外文学院

论文

教师评语与师生关系的构建*

◎ 陈文革厦门理工学院外国语学院厦门大学外文学院

本研究以Bernstein的教育符码理论、Martin和White的评价理论为理论基础,对两组中学教师评语进行历时对比分析,旨在揭示教师评价话语的归类和构架原则及师生关系的共变关系。研究发现:1)中国教师评语中的归类和构架均已趋向弱式,具体体现为多声介入资源的增多、显性权势标志的减少以及非正式语言的使用;2)中国师生关系正从以往不平等权势关系向民主、平等关系转变,但这种转变并不意味着机构控制的消弭,而是机构规约形式发生了改变,教育关系中的权威由显性转为隐性。通过改变教师话语中的语言,弱化教育话语的归类和构架属性,给予学生更多的协商和对话空间将有助于促进师生关系的和谐与教育的民主化。

教师评语;师生关系;符码理论;归类;构架

1.引言

师生关系是学校最基本、最核心的人际关系,也是教育话语研究的核心问题。学者们从社会学、教育学、心理学和伦理学等角度研究师生关系(邵晓枫,2008;姚文峰、黄甫全,2012;李楠,2013;Hughes等,2008;Spilt,2011;Gehlbach等,2012;Baroody等,2014;和学新、闫芳,2012;朱飞,2013等),研究重点是课堂内师生面对面口语互动的过程,鲜有从话语角度分析教师书面评语如何构建师生关系的研究。

本研究的教师评语是一种评价话语,指的是“教师依据一定的标准和要求,通过平时对学生的观察和了解,用书面语言描述的形式对学生的发展状况作出评价,是中小学教师评价学生品德时使用最为广泛的一种方法”(王景英,2005:176),也称操行评语,与学生学期成绩一起构成学生手册的主要内容。关于教师评语,以往的研究主要是从心理学或教育学角度研究教师评语对学生的影响(马艳云,2006;候丽琼,2013)。近年来,有些研究开始把教师评语作为一种文本现象,从语用学和功能语言学等视角考察评语的语用特征和人际元功能,如曾海苹和张艺琼(2007)、梁靖华和何恒幸(2009)等。然而不足的是,这些研究未能进一步揭示这些语言现象背后的权势关系。事实上,教师评语中隐藏着权力和控制因素。只有去思考和挑战这些隐藏在教育符号和文本轨迹里的话语控制权,才能从根本上发展学生的自主性(吴宗杰,2004:31)。教师评语体现着作为评价者的教师与被评价者的学生之间的权势关系。在这种关系中,教师一直是处于权威地位的,但教师如何在教学教育中运用这种权威也受到其所处的社会语境的制约。不同的教学教育类型、不同的社会语境影响着教师权威的表达方式。本研究以Bernstein(1996、2003)的教育符码理论、Martin和White(2005)的评价理论为理论基础,通过对比分析两组不同时期中学教师评语的归类与构架特点,揭示教师评语如何构建师生关系以及教师权威表达方式的变化。

2.教育符码、归类与构架

Bernstein继承涂尔干社会分工理论和马克思主义权力与控制思想,提出了符码理论,试图通过该理论解开语言、社会与权力再制的关系。根据Bernstein(2003:14)对符码的定义,符码是一种规约原则,选择并整合了意义、意义的体现形式以及语境,是一种意义建构的模式。换句话说,符码是隐藏在语言背后的社会原则,涉及意识形态和权力再制的问题。权势阶层通过符码编码构建意识形态,从而达到权力和控制意识的目的(Bernstein,1996:21)。符码是权力的延伸,是一种社会定位的机制,这种定位是通过文本的选择、创建、生产和变化的方式得以揭示、重构和改变的(Bernstein,2003:17)。教师评语作为教师行使的权力“技术”,旨在规训学生使其符合某种存在之道(Foucault,1977),体现了教师与学生之间的权力关系,而这种关系则通过符码得以体现和维持。不同的符码,体现了不同的社会关系(Bernstein,2003:123)。因此,通过分析不同时期教师评语的符码特点,可探析教师与学生之间权力关系的变化。

归类(classification)和构架(framing)是Bernstein用以分析符码的重要概念和工具(陈文革,2014)。归类指不同符码内容之间的“割裂”(insulation)程度,是范畴或类别之间的关系,即各种语境、实体、话语和实践之间疆界维持的程度。就教师评语而言,评语的归类可表现在作为两个社会范畴(主体)之间的“割裂”程度,也可表现在评语作为一种语类(社会实践)与其他语类(社会实践)之间的“割裂”程度,比如教师评语可能呈现为“法庭审判式”的评语,也可能表现为师生之间非正式的口头交流。归类越呈强式,教师评语正式度越高,评语性质越浓,也就越威严,教师作为评语的执行者的社会地位明显高于其学生读者。构架是指教学过程中,教师与学生对于所传递与接受的知识,在选择、组织与时机掌握中所拥有的控制权强弱。构架规约的是符码内部的互动实践,即符码知识的传递方式。强构架意味着教师享有很大的权力去控制教育交流的形式、节奏和次序。构架越呈强式,教师对教育交流的控制权力越大,给予学生协商的空间越小。就教师评语而言,评语既可以是由教师单向做出的“裁决式”评判,也可以是学生评语、小组评语和教师评语平行并列的组合。构架的不同特点反映学校对学生行为的规范方式,它本质上是社会要求学校规范公民行为的话语形态(吴宗杰,2004:32)。

当前,我国教育改革正由知识传输向知识构建和研究性学习转变,强调提升学生学习的主体地位。那么,教师评价学生的实践是如何贯彻这些理念和原则呢?本文拟通过分析其归类和构架的特点来回答这个问题。

3.教师评语的归类、构架与师生关系的构建

根据中国社会发展的几个时期,我们大致可以把中小学生评语分为三个发展阶段:20世纪60至80年代,具有浓重政治色彩的训导式评语;20世纪80至90年代后期,以第三人称“该生”开头的格式化评语;20世纪末至今,以第二人称“你”开头的个性化评语。本文选取某中学(初中阶段)20世纪90年代以“该生”开头的教师评语(以下简称传统评语),以及以“你”开头的教师评语(以下简称现代评语)。两组评语各40条,现代评语小句总数为441条(4295字),传统评语总数为880条(9143字)。教师评语通常包括学生优点描述、缺点描述和教师希望,由于“希望”部分通常是学生尚未做到的,因此可以将之与“缺点描述”放在一起。因此,教师评语的语类可分为优点描述与缺点描述两类。

3.1教师评语的归类与师生关系的构建

首先,应该看到,不管是传统评语还是现代评语,其归类都是强式的,因为作为两大主体,教师与学生是完全“割裂”开来的,体现在教师永远是信息的发布者而学生都是被动的接受者。虽然在传统评语中,学生即“该生”多是行为过程中的施事,如“该生能履行自己在集体中应该承担的义务……”,但在这种评语中,他们成为了被评价的对象,因而失去了发声的机会。但是,相对于传统评语,现代评语的归类渐显式微,比如近年来出现了一些散文式或故事型的评语,这种“杂糅”的评语淡化了评语中自上而下的“鉴定”色彩。现代评语的弱式归类还具体体现在以下三个方面:

1)称谓的平等性

称谓的平等性意味着教师与学生两大主体之间的疆界弱化、割裂度缩小。与传统评语大相径庭的是,现代评语对学生的称呼已由“该生”转为“你”。“该”常用于公文。吕叔湘(1993)指出“该”的两个特点:1)多用于职称之前,不大用于其他名称之前;2)只用于上级对下级或官府对庶民,没有相反的。传统评语使用“该生”,学生是作为被评价的对象,这种评语是一种高高在上、自上而下的评价,更多地使人联想到官方鉴定性、判决式的语言,其专业性或“评语性”高,即其归类为强式。而现代评语使用“你”或直呼姓名,虽然其界限依然明显,但更接近私信,或像是一场师生面对面的对话,其“评语”功能被淡化,其归类较为弱式。使用“该生”的传统教师评语因将学生“物化”,其所体现的师生关系似乎更像是一种改造与支配型的“我与它”(Buber,1958)的关系,体现一种控制和被控制的不对称权势关系。“你”的使用,反映了学生作为另一种主体的完全崛起,凸显了教师与学生之间的平等关系。由此可以看出,现代评语的归类较传统评语已显式微,师生关系更趋向平等。

2)主体的多元化

评价主体的单一或多元化说明教师是否允许多种声音的介入,教师是否愿意与其他主体分享其评价权。与传统评语相比,现代评语允许更多的主体出场,说明其归类出现了松动。传统评语只有“该生”在场,教师赤裸裸地进行单方评鉴和操控。现代评语则出现了诸如“老师”“妈妈”“同学”“父母”等多种主体(如例2),实现了评价主体的多元化,其归类与传统评语相比,已呈现式微。

3)语言的正式度

教师评语归类的强弱还体现在政治词语使用和语言正式度上。语言的正式性越低,说明说话者之间的关系较为亲近,主体间的割裂度缩小。传统评语更多的是以各种“制度”“规章”“规范”甚至“法律”对学生进行评鉴。又由于其使用“公文”体评语,因而语言正式、威严,如例1;而现代评语由于更像私信,使用了“家常式”的口头语言,如使用了诸如“好帮手”“乖乖女”“啰”等日常亲切的语言,如例2。

例1:该生能自觉以《中学生日常行为规范》要求自己,在校能遵守学校各项规章制度,日常行为规范方面也不断有所进步。尊敬老师,在班级中与同学融洽相处。能履行自己在集体中应该承担的义务,做好班级值日生工作……

例2:知道吗?你是一个人见人爱的好孩子。老师喜欢你,因为你是老师的“好帮手”;妈妈喜欢你,因为你是“乖乖女”;同学喜欢你,因为你是“小雷锋”。XX(名字),如果你能重视体育活动,多参加体育锻炼,就能使文静的你增添朝气,那么你定会更加讨人喜欢啰!

从挪用(appropriate)政治话语和法律话语到生活话语,评语中的权势标志趋向隐性,说明现代教师评语的归类已显式微,教师与学生两大社会主体间的权势关系已较缓和。

可以看出,现代教师评语的归类相对传统评语而言是弱式的。教师评语归类强度的弱化倾向还体现在教师和学生两个课堂主体在评价的权力分配上。过去,教师评语通常是评价学生的唯一来源;现在,教师评语与个人评语、小组评语并重,共同组成对学生的评价。过去,教师拥有对学生的单向评价权;如今,教师评学、学生评教并行。归类强度的弱化表明了现代教师正不断降低权威、还权于学生,努力提升学生主体地位。师生两个主体间的关系较以前宽松、趋向平等。

3.2教师评语的构架与师生关系的构建

构架体现了教育过程中师生权势关系的协商方式(Chouliaraki,1998),因此可通过分析话语中的人际意义进行考察,揭示师生两个主体位置是如何在评价话语中被协商的。下文通过分析教师评语文本中教师在评语内容上给予学生协商空间的大小来分析其构架特点。构架越强,师生协商的空间越小。构架越弱,协商空间则越大,教师趋向当学生平等的“同伴”。

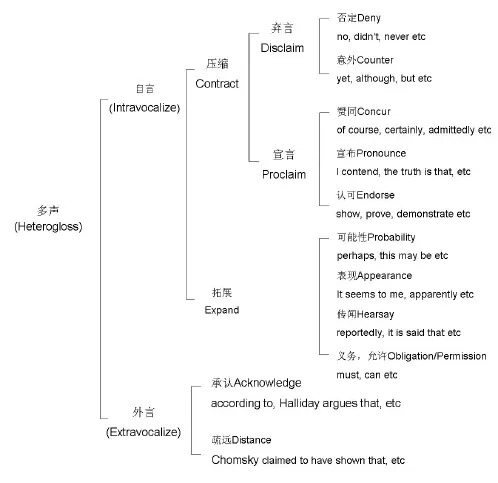

本文借用功能语言学的人际子系统、Martin&White(2005)评价理论中的介入系统来分析教师评语的构架属性。根据是否预留出对话空间,介入系统可分为单声(monogloss)和多声(heterogloss)。White(转引自Miller,2004:9)认为,单声通常是纯粹、绝对的断言。作者暗示他所表述的命题是不证自明的,是既定的常识,是不容争辩的,或语篇的声音认为自己的地位或道德权威足以使他有资格排除其他观点。例如,“该生个性沉静、不爱言辞,做事认真”。这种绝对的断言不容置疑,体现了一种“居高临下”的价值判断。多声则承认存在着不同的声音,说话者觉得有必要说服读者去接受某种观点。例如,“或许你有些调皮,有些好动,也常挨批评,可其实在老师的心里,一直认为你也很不错”。使用“或许”这个多声资源体现了该命题的可协商性。根据所留对话空间的大小,多声又可分为话语拓展和话语压缩(如图1)。前者说明说话者对于这些不同声音或立场,愿意与之协商以便为自己的观点协商出一定的人际空间。后者则对这些立场进行挑战、反对或是压制。

图1 介入系统(根据White,1998;Martin&White,2005)

对比这两组评语语料,尽管传统评语的小句总数是现代评语的一倍,但其使用的多声资源远远少于现代评语(如表1所示):

表1 传统和现代型教师评语中多声介入资源数量对比

从表1可以看出,传统评语使用非常有限的多声资源。其话语拓展(37例)多出现在“提出希望”的阶段,如,“今后只要继续发扬刻苦钻研精神、找到正确有效的方法,成绩会更出色”,表现形式单一。其话语压缩资源也只有17例,其中否定9例,用“但”体现的反驳8例。此类例数少的原因在于这些传统评语将“缺点描述”融入在“表达希望”的阶段上,所以否定较少,而“但”也只有9例,是因为处于优缺点描述阶段转折点上的“但”经常省略,这也说明传统评语中“但”的衔接功能大于其人际功能。可见,单声断言几乎垄断整组传统评语。这些断言不仅出现在“优点描述”阶段,也出现在“缺点描述”阶段。断言并不是中性的意识形态,而是构建一种同盟或不平等的权势关系。就教师评语而言,断言的使用体现了一种“非对话性”和话语霸权,表明教师具有足够权力和权威对学生进行评判,其评判不可协商、无容争辩。学生作为一个主体,其声音或立场不被承认或尊重。这种传统评语所体现的是操纵和被操纵、控制和被控制的不平等权势关系,体现的是一种强式构架。

相比之下,现代评语则出现多且丰富的介入资源。尽管现代评语也使用断言,但这些断言大多出现在“优点描述”阶段,说明教师认为学生的这些优点是毋庸置疑的,是公认的。其多声资源大多出现在“缺点描述”阶段,这是因为,“缺点描述”毕竟是一种“威胁面子”的行为,教师使用多声资源,说明教师已经顾及主体之一的学生的“脸面”。从主体性立场的角度上看,教师使用多声资源,表明这只是自己个人观点的同时并承认其他观点的存在,学生作为受话者,其立场或观点不能恣意加以淹没,而是要尽量把他们争取过来。多声资源的使用表明学生作为一个主体的崛起,展现了教师愿放下身段与学生民主协商的姿态。现代评语所构建的师生关系是一种更为民主、平等的对话关系,体现的是一种弱式构架。就介入资源而言,现代评语的构架呈现弱式具体体现在以下三个方面(限于篇幅,本文主要选择几个较有代表性的例子进行具体分析):

1)现代评语大量使用拓展性话语

拓展性话语分为包容(entertain)和归属(attribute)两种类型。包容,说明某一话语或声音只是许多可能的声音或是观点中的一个,说话者给这些不同声音以协商的空间,旨在与这些持不同观点者建立同盟。与断言相反,接纳给人的印象是说话者具有包容心,愿意与人对话协商,而不是试图把自己的观点强加给别人,体现了一种开放、民主的姿态。在现代教师评语中,包容所占比例极高,其中以疑问句为主,如:

例3:老师惊喜地发现,以前的“小花猫”不见了,现在的你也开始讲卫生了。你瞧,即使很多同学对你有意见,但老师还是能在你身上发现优点,说明你也是个可爱的孩子。老师给你一个方法来改掉你身上的缺点好吗?那就是:认真。认真完成作业、认真听讲、认真思考,按照老师的方法去做吧!你一定会成功,老师相信、支持你。

例4:你是个性格极其内向的孩子。你并不比别人差,只因你老是闭着嘴不说话。为什么总是那么胆小?缺乏自信,你已失掉了不少成功的机会。老师希望你以后大胆些,主动些,你会进步的,能做到吗?

例5:古人云:书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。你天资不错,又有求知欲,有上进心,父母也对你寄予厚望,为什么不努力进取,勤奋学习,为自己开创出美好的未来呢?

例6:你知道吗?人可贵的地方在于知错就改,这一点你做到了,更可贵的是持之以恒,我相信你一定会做到,甚至会做的更好。你说是吗?

对话性是弱式构架也是民主的一个体现。书面语中的疑问句给人一种好像读者在场的印象。“单方书面语篇中的疑问句可以看作是对话性的,因为这些问句效仿了多方参与的口头谈话的互动性话轮”(White,2003:267)。疑问句的对话性还体现在它具有策略性地让读者介入的能力。以例3为例,教师不是居高临下、下命令式地要求学生按老师的方法去做,而是以协商的口吻征询学生的认同,给学生以选择的余地,学生可以选择按老师的方法去做,也可选择放弃。而例4~6的一般疑问句“能做到吗?”“你知道吗?”“你说是吗?”均暗示了不言自明的答案,但教师不选择以断言的形式来实现,而是通过问句的形式引发学生说出答案。反问句“为什么不努力进取,勤奋学习,为自己开创出美好的未来呢?”是个否定句,它激活了一组对话性对立的立场,即“要或不要努力进取”,当然“要不要”决定权在于学生,作为老师只是提出自己的意愿而已(尽管这也预设了教师是权威的来源)。这些疑问句大多出现在“缺点描述”阶段,从主体间性角度看,教师包容了其他的观点(学生可以不同意),避免了“盖棺式”的定论。例3中的“说明”,也体现了教师倾向用论证的方式而不是武断地进行评价。相对于传统评语千篇一律地使用断言式语言(没出现一例疑问句),现代评语大量使用疑问句一方面使得本无互动特点的文本顿时具有对话的特点,拉近了教师与学生的权势距离,同时也说明了教师承认并尊重了学生作为主体的独立性。

拓展性话语还体现在“如果……那么”这类表对话性的条件句。这些条件句通常出现在“提出希望”的部分。“如果”条件句之所以是对话性的,是因为表明“这只是众多可能的观点之一”(White,2003:273)。就“表达希望”的功能而言,它并不强制受话者去做某件事情。以例2的“XX,如果你能重视体育活动,多参加体育锻炼,就能使文静的你增添朝气,那么你定会更加讨人喜欢啰!”为例,如果学生认为自己已经“够讨人喜欢”了,那他完全可以不用再去“重视体育活动”。因此,条件句给予受话者选择的余地,体现了一种协商、民主的精神。相比之下,传统的以“希望”或“要”为主表建议的句子(如例7),具有强制性很高的命令口吻(Iedema,1997:74)。对这些“命令”,学生只有服从、执行的选择,如要拒绝则须付出很大的人际代价。

例7:该生乖巧文静,能严格要求自己,遵守校规校纪……今后要敢于向自己挑战,向成绩好得多的同学取经,争取更好的成绩。

现代教师评语还使用了诸如“我想,如果……那么”句式。“我想”等投射句,在评价理论框架下,是“情态的”而非“概念性”或“信息性”的结构。从对话性的角度上看,这些语句公开地把命题建立在教师偶然、个人的主观性上,承认该命题只是众多立场之一。这种结构说明了教师努力在降低自己的权威身份,抬升学生的主体身份。

2)现代教师评语使用大量的归属拓展性话语

归属(attribute),即作者明显地把话语中的某些观点通过他者的话语显现出来。归属评价资源可用来向读者表明作者是“公正”“客观”和“中立”的,因为这些声音来自文本外部而不是作者自己。在教师评语中,这些声音往往来自蕴涵通用价值观的谚语或名言。如,

例8:古往今来,大凡出名的人哪一个不是跟“勤”字有关,大科学家爱因斯坦也曾说过,天才出于百分之九十九的汗水加百分之一的天赋,可见,成功的喜悦是辛勤的汗水浇灌出的,而懒惰的人大多一事无成……

例5的“古人云”和例8的“爱因斯坦也曾说过”等归属评价资源的使用,说明教师并不想依靠个人权威来对学生进行评判,而是依据当前公认的价值观或观点。相对于断言式陈述,使用归属资源避免了教师作为评价主体的“一言堂”,体现了一种更公正、民主的姿态。

3)现代教师评语合理使用了一些压缩性话语

压缩性话语包括否认(disclaim)和宣称(proclaim)。虽然压缩性话语压制了潜在的声音或观点,但比起彻底淹没其他声音的断言,它也体现了一种协商的精神。否认又分为否定和意外(counter),如:

例9:你是个性格极其内向的孩子。你并不比别人差,只因你老是闭着嘴不说话。为什么总是那么胆小?缺乏自信,你已失掉了不少成功的机会。老师希望你以后大胆些,主动些,你会进步的,能做到吗?

例10:你是一个很有主见的小男孩,老师知道你的理想是做个“伟人”。可“伟人”不是每个人都能做到的。你要实现理想,必须从小事做起,无论做什么事情都必须勤奋努力。可是,你好好想想,你都做到了吗?试试吧!老师期待着你的进步!

否定和意外的特点是,否定前面的话语,缩小对话的空间,从而帮助受话者“纠正”先前错误的观点。就例9而言,从话语表面上看,“你并不比别人差”是一种否定的表达,但它却纠正了其他人(包括学生自己)认为学生很差的观点。而“可‘伟人’不是每个人都能做到的”在认可学生“做伟人”的理想之外,纠正学生以为“每个人都可以做伟人”的观点。这种修正比直接点明问题,并要求学生去改正,效果会更好。这些压缩性话语大部分出现在“缺点描述”阶段。教师使用否认资源可以保持与学生的结盟,同时又可否定他们先前的观点,顺势引进自己的观点而不会得罪受话者,也体现教师愿与不同声音对话的诚心。

意外手段在传统和现代教师评语中均出现过,但在现代评语用得更多,而且使用了“虽然……但是”以及“却”“可(是)”(如例10)、“只是”等多种表达,而传统评语全部使用“但”,且更多的是处于显示“优点描述”和“缺点描述”的分界线上,其逻辑衔接功能似乎大于其人际功能。从“级差”的角度上看,“可(是)”和“只是”比“但”更趋向口语化,其语气显得较为弱化,在一定程度上降低了对学生作为一个主体的自尊心的损害。

现代评语中,意外常与认同(concur)连用,如“虽然你的成绩还不太理想,但老师发现你一直在进步……”“平时,虽然你沉默寡言,但老师喜欢你那文质彬彬的模样”。这种认同—意外策略可用来降低消极评价对学生“面子”的威胁,也能体现比较人性关怀的姿态。

4.教师评价话语与社会语境

从以上分析可以发现师生关系在不同时期的课堂的传承和变化。首先,教师处于权威地位是两者的共同点。不管是传统的教师评语还是现代教师评语,教师都是处于支配和评价的地位,教师通过符码进行隐而不显的操控来实现学校教育的控制,维持特定社会秩序和社会行为。其次,两者的差异主要体现在教师作为权威身份的强弱。可以看出,“该生”型传统评语中,多使用单声介入策略,使用的是强式归类和构架,体现了一种以“教师为中心”的立场,权力和权威依然是教师的特权。教师仍是知识的权威、言行的圭臬,其话语不能被挑战,而学生则只是“受教育”的客体,处于被规训和支配的地位。而“你”型的现代教师评语则使用了日常生活语言以及大量的介入资源,特别是拓展性资源,表明教师降低自己的权威地位,削弱自己作为学校“把关者”的规训权力,而把更多的声音、地位和权力还给学生,让学生在自我发展和评价上有自己的自主权,说明其归类和构架程度已大为减弱,教师旨在构建一种较为亲近和等位的师生关系。这种“软权力”(Barber,1995)的使用说明了现代教师的权威和师生不平等权势关系的表达形式已呈隐性,也表明了中国教师评语已出现了Fairclough(1992)所指出的话语的民主化:不仅学生可以接触主流话语类型(学生评教),而且教师评语中的显性权势标志也逐渐消失,语言趋向非正式。

按照Bernstein的教育符码理论,当归类和构架的值(value)从强式变成弱式,机构实践、话语实践、教师与学生的概念以及知识本身的概念也发生转变(Bernstein,1996:30)。这种改变的潜力是这种模式所固有的。“很少有教育实践不受到要求削弱构架的压力的,因为教育话语和教育实践构建的是一个竞技场,一种针对符号控制本质的斗争”(同上)。也就是说,教师评语的归类和构架也不断地面临挑战。随着全球化、科技革命和社会民主化趋势的不断加深,人的主体性的愈发凸显,人们追求平等的愿望日益高涨,“以人为本”和“民主、平等、对话”观念不断挑战着过去的“唯师独尊”“师道尊严”“长幼有序”等传统价值观念,挑战着既有的教育话语的归类和构架属性。更重要的是,这些话语的变化反过来动摇并改变了学生以及公众对课堂话语的理解和期待,并重组了教师与学生的关系。当教师为了适应全球化和教育的产业化、民主化而更平等对待学生时,学生和公众会期望学校和教师继续变得更包容、公平和平等。教师不能像以前一样恣意地训斥和管理学生,而是要给予更多的尊重和更大的话语权。学生和公众的这些期待可能会最后促使教师放弃传统的那种“高高在上、居高临下”的规训者姿态,而在话语上和实践上以更平等、民主的方式对待学生。

5.结语

本文以归类和构架为维度,分析了中学教师评语在两个不同历史时期的语类潜势变化以及这种变化所体现的师生关系的共变关系。研究表明,现代教师评语已出现Fairclough指出的话语民主化,现代师生关系较之以往已更为平等、民主。但必须指出,作为知识的传播者和“社会管制工程”的一环,教师依然享有相对于学生的权力。师生之间不对称的权势关系并不是消失了,而是因为现代教师评语中使用的归类和构架使得这种权势关系变得更加隐蔽了。Bernstein(1996)在分析符码与变化的关系时曾这样提醒人们:如果某些(归类和构架)值正在削弱,我们应该自问哪些值依然保持强式。就本研究而言,教师评语的归类和构架虽已呈现一定的弱化,但是教师仍然是评价的重要主体,其意见仍极大地影响学生今后的学业甚至工作。中国的教师评语仍然含有对学生的道德和品行评价(而这在一些西方社会里是禁止的,因为这已经超过了教师权力的范畴)。“师道尊严”的中国传统以及固有考试招生模式也使得老师不愿意或不敢放弃所享有的威望,学生则不敢去挑战教师的权威。这说明教师评语的归类和构架还存在较大的弱化空间。尽管在可预见的时间里,彻底改革既有的教育模式、实现真正的师生平等并不现实,但是改变教师话语,特别是教师语言,给予学生充分的协商和对话空间有利于实现民主教育和促进师生关系的和谐。

当前,课程教学强调“以学生为中心”及“和谐、平等”的师生关系。为了实现这些教学原则,教师应有意识地改变教育话语的强规约性,弱化既有的分类和构架,使用更多的多声介入等策略,给予学生更多的协商空间,使自己的权力范围合理化,逐步建立更为平等和谐的师生关系和更为民主的课堂互动环境。

Barber,B.R.1995.Jihad vs.McWorld.New York:TimesBooks.

Bernstein,B.1996.Pedagogy,Symbolic Control and Identity:Theory,Research,Critique.Oxford:Rowman and Littlefield.

Bernstein,B.2003.Class,Codes and Control:The Structuring of Pedagogic Discourse.London:Routledge.

Baroody,A.E.2014.The link between responsive classroom training and student-teacher relationship quality in the fifth grade:A study of fidelity of implementation.School Psychology Review,43(1):69-85.

Buber,M.1958.I and Thou.Translated by R.Smith.New York:Charles Scribner Sons.

Chouliaraki,L.1998.Regulation in“progressivist”pedagogic discourse:individualized teacher-pupil talk.Discourse&Society,8(1):5-32.

Fairclough,N.1992.Discourse and Social Change.Cambridge:Polity Press.

Foucault,M.1977.Discipline and Punish:The Birth of the Prison.London:Penguin.

Hughes,J.et al.2008.Teacher-student support,effortful engagement,and achievement:A 3-year longitudinal study.Journal of Educational Psychology,100:1-14.

Iedema,R.1997.The language of administration:Organizing human activity in formal institutions.In F.Christie&J.R.Martin.Genre and Institution.London:Cassell,73-100.

Martin,J.&P.R.R.White.2005.The Language of Evaluation:Appraisal in English.NY: Palgrave Macmillan Ltd.

Miller,D.R.2004.“…To meet our common challenge”:Engagement strategies of alignment and alienation in current US international discourse.Intercultural Discourse in Domain-specific English,18(1):1-23.

Spilt,J.L.et al.2011.Teacher wellbeing:The importance of teacher-student relationships.Educational Psychology Review,23:457-477.

White,P.R.R.2003.Beyond modality and hedging:A dialogic view of the language of intersubjective stance.Text,23(2):259-284.

陈文革,2014,科学教科书中意识形态及其话语建构:以初中物理和化学教科书为例,《外语与外语教学》,第5期,1-7页。

梁靖华、何恒幸,2009,传统与现代两种操行评语模式的人际功能对比分析,《外语艺术教育研究》,第3期,28-32页。

和学新、闫芳,2012,从师道尊严到尊重学生——伦理学视野中我国师生关系的变迁,《河北师范大学学报(教育科学版)》,第2期,30-35页。

候丽琼,2013,教师评语的效用及写法探析,《教学与管理》,第12期,64-66页。

胡萍薇、陈全英,2003,教师评语对学生心理发展的影响,《宁波教育学院学报》,第3期,9-12页。

李楠,2013,论师生关系的民主化,《教学与管理》,第6期,3-5页。

马艳云,2006,教师评语对学生学习动机的影响,《教育科学研究》,第7期,47-49页。

吕叔湘,1993,说“该”。吕叔湘,《吕叔湘文集》第五卷,北京:商务印书馆。

邵晓枫,2008,百年来中国师生关系思想史研究,重庆:西南大学博士学位论文。

王景英,2005,《教育评价法》,长春:东北师范大学出版社。

吴宗杰,2004,抑制课程自主性的控制符号——教师发展的话语权,《外语与外语教学》,第6期,30-34页。

姚文峰、黄甫全,2012,异化与重构:批判教育学视野下的师生关系,《现代大学教育》,第6期,16-20页。

曾海苹、张艺琼,2007,教师评语中礼貌现象的语用分析,《湖南科技学院学报》,第3期,192-195页。

朱飞,2013,学校师生关系冲突的伦理解析——兼论伦理视域下师生权利关系的拓展,《伦理学研究》,第1期,133-136页。

陈文革,男,福建南安人,博士生,厦门理工学院外国语学院副教授。研究方向:话语分析、双语词典研究、文化语义学。

《话语研究论丛》第一辑

2015年

第87-102页

南开大学出版社

Evaluation Discourse and the Change of Teacher-Student Relationship:A Case Study of Middle School Teachers’Evaluative Remarks

Chen Wenge,Xiamen University/Xiamen University of Technology

Drawing on Bernstein’s code theory and Martin’s appraisal theory,this study makes a diachronic analysis of two groups of middle school teachers’evaluative remarks in an attempt to reveal the co-variation between the evaluation discourse’s principles of classification and framing and the teacher-student relationships.It is found that classification and framing in the evaluation discourse have both shifted from strong to weak as indicated by the frequent use of heteroglossic engagement resources,less use of explicit power symbols and the use of informal language.The results show the past power-based Chinese teacher-student relationship has been replaced by a solidarity-based one.However,such a replacement doesn’t mean the disappearance of institutional control but that the form of institutional regulation hasbeen altered,concealing the authority inherent in the pedagogic relationship.To change the language of pedagogic discourses and weaken their classification and framing will contribute to a more harmonious teacher-student relationship and democratic education.

teachers’evaluative remarks,classification,framing,teacher-student relationship

陈文革

联系地址:福建省厦门市(361024)厦门理工学院外国语学院

电子邮件:wengerchen@163.com