再谈《话语》*

◎黄璟 兰卡斯特大学

书评

再谈《话语》*

◎黄璟兰卡斯特大学

Blommaert,Jan.2005.Discourse:A Critical Introduction.Cambridge:Cambridge University Press.pp.xiii+299 ISBN:0-521-53531-X(pbk).

1.引言

给十年前的著作作书评并不是一件不言自明的事。首先,为什么要讨论十年前而不是上个月刚刚出版的专著或者文集?任何一个学术领域或方向在十年内都可能发展出新的范式。Blommaert此书的核心观点是置语言活动于整个世界系统的语境中进行观察和思考(P15)。在“全球化”议题渗透到几乎所有社会学科的今天,这一观点似乎是理所当然并无新意的。然而在21世纪初,众多学者(Wodak,2006;Marlone,2006;Lillis,2007; Bachman,2008)都指出这个其时不被话语研究重视的角度有着重要意义。Blommaert整合一系列理论方法和例子综合论证并说明“全球化”对话语研究的影响。全球化意味着话语被生产、传播、消费并再生产,话语的价值与功能随着这个再语境化(re-contextualization)的过程产生变化,进而折射出权力和资源在其中的作用,以及相关的权力关系和不平等。在今天,学者们十分清楚不可能摆脱全球化这个宏观的社会政治和经济语境去孤立地做研究。加之全球化这个庞大的概念反映出的社会结构在不断变化,关于全球化的话语(discourses on globalization)以及全球化中的话语(discourses within globalization)必然也会相应变化。因此,对全球化和话语之间关系的研究短期内是不会过时的。换句话说,作者的观点能在相当长的时间内对话语研究起到重大影响。

其次,这篇书评和其他早年的书评最大的区别是什么?能给读者带来什么新的思考和视角?笔者把这篇拙作与2005~2008年的一些相关书评进行比较。它们既有从话语研究、社会语言学、社会学、定性社会科学研究等角度出发的书评,有批评话语分析(Critical DiscourseAnalysis,简称CDA)学者Ruth Wodak就Blommaert对CDA的批评进行细致的回应,有就此书和CDA另一学者Norman Fairclough的Language and Gloabalization(2006)进行的比较,也有刚入门话语分析的研究生对这本书的理解和期望。诸多学者都对Blommaert批评CDA的小节进行了总结,在这一部分Blommaert尝试通过对已有的话语分析视角进行批评性评论,以突显他的方法的不同之处。可惜这些学者大多对CDA了解不多,除了Li(2007)提出此书对CDA的批评以偏概全并举出CDA不同方向的研究如何探讨了Blommaert认为CDA没能做的事,大部分学者没能给出有建设性的观点。Wodak(2007)就四个被批评的CDA问题逐一进行了回击。它们分别是:CDA研究只侧重于文本研究却忽略了其他语义形式;CDA不注重语境的探讨;缺乏对话语生产出来之前和之后各种相关参与者、活动、语境的关注,这些需要长时间深入的民族志田野活动才能实现;CDA忽视线性历史发展对话语活动的影响。笔者不再讨论这些问题,但是会从CDA尤其是Wodak为代表的话语历史方法(discourse-historical approach,简称DHA)出发着重讨论此书对于语境的见解。此外,Bachmann(2008)、Li(2007)和Upadhyay(2005)突出Blommaert对话语受众的重视,当话语被生产之后被哪些人在什么社会环境中如何理解阐释(uptake)和接收(reception)。这体现了Blommaert对“语境(context)”的多角度思考,他不仅仅看到孕育出话语的共时宏观社会背景和历时社会发展,也看到具体的话语事件(discursive event)中参与者对话语的影响,以及参与者身处的组织和机制中的习俗和规范对话语间接起到的影响。虽然这种多层级的语境观在此书中没有明确提出,而是更多地体现在他对语境化(contextualization)、去语境化(de-contextualization)和再语境化(re-contextualization)的强调,但不可否认的是Blommaert清楚认识到话语在穿越层层叠叠的语境(这些语境彼此之间也有对话)过程中生出各式各样的意义、功能和价值。谈到语言的价值,这是权力和不平等实现过程中必不可少的要素。Upadhyay(2005)、Lillis(2007)、Hodges(2007)和Bachmann(2008)强调了此书对这一主题的探讨。不同语言或者同一语言的不同变体被社会的指示秩序(orders of indexicality)赋予不同价值和社会意义,这使得不同机构和机制以不同态度对待不同的语言形式,进而导致使用不同语言的个人被区别对待。这个语境下个人使用的语言相当于一个人拥有的语言资源,当他使用的语言在特定语境中价值越高,他就掌握越多的机会;反之,则易处于社会边缘和非主流的境地。笔者指出,事实上在Blommaert论述“语言资源”与不平等之间联系的15年前,法国社会学家Bourdieu(1991)已经提出linguistic capital这一概念,并对背后的运作机制有详细的论述,有趣的是Blommaert对Bourdieu的理论并非毫无了解,在意识形态一节他参考了Bourdieu的habitus概念,却没有提及他的语言资源概念。另外,Lillis(2007)和Upadhyay(2005)敏锐地捕捉到了Blommaert对待数据(data)的严谨态度。的确,在分析材料之前如何收集、挑选和处理它们反映了研究者自身的主观立场或偏见,会直接影响话语分析的结论,哪些材料被看见了、哪些被有意或无意地掩盖了都值得每个研究者认真思考。CDA学者非常强调材料收集绝不能从自己预设的观点出发挑选那些最合适的数据(cherry-picking,参见Wodak&Meyer,2009:11)。大概是由于Blommaert对语言人类学以及民族志方法的偏好,他能对自身的话语分析活动进行反观自省性思考。

由于篇幅限制,笔者不可能对此书做出全方位的分析,也不可能对所有此书的书评进行一一归纳,同时深知会出现论述不够清晰之处,甚或出现谬误,许多概念术语的翻译也未必能传达出原意。但笔者秉持着CDA的原则,表明自己的立场和观点,或者说承认自己主观的“偏见”——毕竟没有任何学术研究可以做到中立,并接受批评;着重讨论此书中涉及语境的论述,佐以讨论他对数据的分析,以期呈现给刚入门社会语言学和话语研究领域的研究者们一个看问题的角度,也让话语分析领域的学者多了解一点CDA,尤其是DHA。

2.概述

Jan Blommaert作为一名社会语言学家,有着极为广泛的研究兴趣,除了社会语言学(Sociolinguistics),还研究多个(交叉)领域——话语分析(DiscourseAnalysis)、民族志(Ethnography)、语言人类学(LinguisticAnthropology)、读写研究(Literacy research1),等等。“话语(discourse)”在这些领域中无处不在,乃至在整个社会科学领域,我们都无法绕开它展开研究。他的立场是“批评(critical)”的。在展开对他的论述的介绍之前,我们需要先把critical的意指弄清楚。一直以来,我们称Critical Linguistics、Critical DiscourseAnalysis为批评语言学、批评话语分析,critical对应着“批评的”。然而,这个词的内涵十分宽泛,它既可以是“辨认出、发现(identify)”或“揭露(reveal/uncover)”隐藏在语言中的意识形态或权力关系,可以是“评论(comment)”或“评价(appraise/judge/evaluate)”特定的社会活动和语言行为,亦即从具体的理论或者方法论角度发表对它们的看法,可以是为个人立场和观点进行“辩护(justify)”,可以是对人们认为理所应当的价值观和社会习俗进行“反思(reflect)”,可以是对占统治地位的精英阶层形成的主流话语提出“质疑、抗议(contest)”和发出“反对(dissent)”的声音,也可以是“批评、批判(criticize)2”凝固在话语中的对女性的、对弱势群体的定见(stereotype)。Blommaert尝试对分析话语的研究做一个批评性的思考,他认为话语的相关研究不仅仅在于分析和批评权力,更应对权力的“效果(effects)”做出分析,关注权力的后果是什么,“什么样的”权力“如何”作用于并影响个人、群体和社会。“权力的最深刻影响表现为无处不在的不平等,因为权力在实施的过程中会对实施对象做出区分、选择,包含一些人或事的同时排除另一些。权力通过话语的形态进行实施,导致各种形式的不平等,而不平等反过来又维护着这些权力关系”(P2)。

此书的前三章主要是对话语分析的关键概念、研究对象和研究学派作出厘清和阐述,重点讨论了CDA视角以及文本和语境的关系。基于这三章的理论和立场分析,后六章围绕话语分析的一些主要研究对象(不平等、意识形态、身份认同)和宏观社会历史背景进行了深入的讨论。笔者打算从批评话语分析的视角3尤其是话语历史角度对Blommaert的观点进行探讨,为CDA和DHA进行一些辩护,指出他的一些理论和具体分析框架的问题并给出可参考的解决方案,就不平等和身份认同等几个主题给出一些其他学者的看法。

3.话语

首先,由于语言学转向以及语言学自身的发展,动态的、以语言活动为中心的视角起着越来越重要的作用,话语被视作超越孤立的句子或文本的语言活动。另一方面,语言学与多个学科有着频繁的联系与互动,文学分析、符号学、心理学、人类学、社会学、哲学等等为其提供了多样的养料。当不同的世界观互相对话并融合到一起,学者们呼吁对语言的既有观念和方法进行重新的考察和发现。话语在此书中被定义为“行动着的语言(language-in-action)”,是有意义的符号性行为。Blommaert认为,从本质上看,话语是社会性的,我们关注的是话语如何成为一个承载社会差别、矛盾和斗争的场地,这些社会活动如何导致各种社会结构的变化(P4)。在这一点上,CDA和Blommaert的立场是一致的。CDA认为话语是一种社会实践(social practice)、社会过程(social process)或者社会活动(social action)(Fairclough,2009;Reisigl&Wodak,2009;van Dijk,2009)。由于不同认识论的立场,话语在CDA各家的理论体系中有着不一样的内涵,并且和文本(text)有着明确的差别。以DHA为例,话语有着四层内涵。它是一系列基于语境的语义实践,出现在具体的社会活动领域中;它既是组成社会的元素又由社会组成;它和宏观的社会议题紧密相关;它与有效性声明的争辩(argumentation about validity claims)4相联,由拥有不同立场和观点的社会活动者(social actor)发出。在Fairclough看来,话语是制造意义的,是社会过程的一部分;是在具体的社会领域进行实践的语言(譬如政治话语);是从具体的立场出发分析社会某些现象的方式(譬如关于全球化的新自由主义话语)(2009:162-163)。Jäger和Maier(2009:38)以福柯的理论为基础,认为话语是一种制度化的方式,用于调节社会活动进而实施权力,它服务于权力的实施;话语并不是由人的主体生产出来的,相反,话语生产了主体。沿袭文本语言学(Text Linguistics)和话语研究(Discourse Studies)的传统,Wodak(2008:6-7)认为Lemke对话语和文本的区分十分有指导意义,话语指那些“在具体的情境中用语言和其他符号意义系统去生产意义的社会实践”,而文本是“这些话语的具体的语义特点”;话语包含了知识的共性和结构,而文本是话语具体的独特的实现形式,是体裁(genre)范畴的。

4.批评话语分析概观

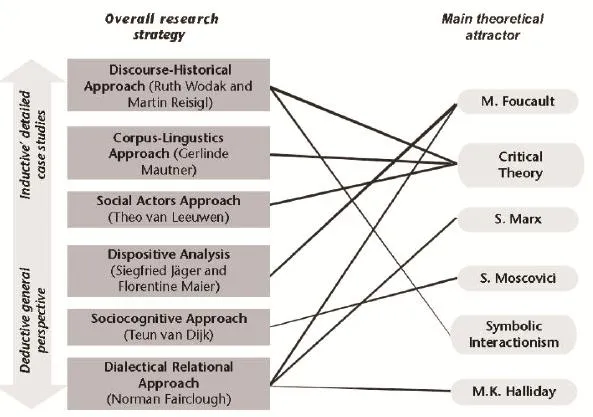

Blommaert在第二章中对CDA做出了多方位的述评,分析了CDA的起源、研究目的和方向、与社会理论的关系,重点分析了Fairclough一派的理论和方法论,介绍了学界对CDA的主要批评,提出了他自己对CDA的批评。他对CDA的研究目的的表述比较到位。它致力于研究社会制度中语言与权力、意识形态的关系,希望揭露社会的不平等,给予弱势群体以应有的权力,主要关注政治话语、意识形态、全球化背景下的经济领域话语、广告和促销文化、性别议题、社会机构中的话语、教育等等。CDA起源于英国的东安格利亚大学,以Fowler和Kress为代表的批评语言学(Critical Linguistics)派是批评话语分析的起源。除此之外,基于Halliday的系统功能语法,Fairclough的Language and Power(1989)的问世是CDA的里程碑。然而这些并未描绘出CDA的全貌。在主题方面,身份政治、移民、多模态符号、大众传播话语、新媒体话语尤其是社交网络语言、知识经济(knowledge-based economics)影响下的全球化和竞争话语等等也是发展到今天的CDA关注的焦点。需要强调的是,CDA作为一个大的范式经过了20年的发展,有这样一些主要的视角,见下图(Wodak,2013:xxxv)。

Wodak和van Dijk等学者致力于从社会心理学、社会学、人类学、修辞学、政治学甚至哲学等多个角度去阐释话语,跨学科是CDA的主旨之一。话语历史方法(DHA)的理论基础之一是法兰克福学派,Horkheimer、Adorno尤其是Habermas的语言哲学和语用学理论对DHA三个维度的批评模型(对文本内在结构的不一致和矛盾进行批评immanent critique,对到处渗透的所谓“常态的”实际上“操纵性”的话语实践去神秘化socio-diagnostic critique,提出改善问题的设想和方法prospective critique)有着重要的影响(Forchtner,2011)。DHA的兴趣在于通过以回溯推理论证(abductive)的方法考察书面的、口头的和视觉的语义材料,对意识形态和权力进行去魅,试图揭露种种社会不平等。它以解决问题为导向(problem-oriented,参见Wodak,2001a:69;Wodak&Meyer,2009:3),因此必须做到跨学科(interdisciplinary)或者说广纳百家之长(eclectic)。DHA学者们深刻地了解到自己的研究不可能避免主观的立场甚或是偏见,他们有责任做到明确清晰地阐释自己的立场并不停地自我反思(self-reflective,参见Wodak,2001a:64),这点和Blommaert不谋而合,他认为“话语分析的真正挑战是在持续不断的自我批评和反思过程中通过观察我们的研究对象的变化方式而重新调整我们的学科”(P238)。自我反思其中关键的一点就是从历史的、社会的、政治的、心理的等层面出发对同一个研究对象给出多角度的看法,这有助于避免过于主观和囿于某一学科的孤立观点;另外,自我反思也体现在收集和分析材料时避免根据自己的假设选择最适合自己的语言数据(Wodak &Meyer,2009:4)。DHA把各学科的理论来源系统性地运用到语料的分析和阐释中。从宏观到微观来看,最高层面的理论是认识论;继而是“宏大理论(grand theories)”,它们是把社会结构和社会行为、现象联系起来的概念方法和理论;接着是“中等理论(middle-range theories)”,它们关注某个特定的社会议题或者社会范畴,比如关于认知、社会网络,或者经济、政治和宗教等等的理论;然后是微观的社会和社会心理学理论(micro-sociological theories and socio-psychological theories),它们尝试解释具体的社会互动、社会行为和问题;这个系统最基础的一部分是具体的话语理论和语言学理论(Wodak,2001a:69;2008:12)。

5.语境

话语这一概念一旦离开“语境(context)”就无法存在。Blommaert参考了Gumperz(1982)的“语境提示”(contextualization cues)概念。从微观层面看,在任何形式的对话或者互动中,发话者需要利用各种形式的语境提示去暗示或表明自己的立场以及这场对话的性质和目的,令对方理解或者按照自己的本意去读懂自己的话。语境化(contextualization)涉及每个人在社会化过程中受社会规约(conventions)影响建立起的对特定事物的前见和固有看法,这些看法作用于互动的每个参与者(participants)5,形成了“语境化规约系统”(systems of contextualization conventions)。在笔者看来,这套系统的运作方式是,由于社会行为和文化的各种规范根植于个人的世界观和价值观中,在个人进入不同的语境时它们自然而然地因应语境之特点提醒参与者使用符合该语境的常规的语言材料和技能(repertoire)以及其他意义符号去暗示或者表达意图,并且利用合适的语言活动去调整或者建构合适的语境,另一方参与者根据相应的前见去感知(perceive)、理解(interpret)并作出回应,前者继而给出回应,如此往复。Blommaert提出三个容易被忽视的问题。首先,这样的互动并不尽然建立在互相合作的基础上;其次,大多数时间参与者并不共享同一套文化和价值规约。他举出了“阳台(balcony)”一词在不同参与者的阐释过程中经历语义演变而导致对话中断的例子。当balcony被置于荷兰语的文化系统中,脱离了英语世界的语境(de-contextualization),被赋予了新的语境(re-contextualization),它成为了一个粗鲁的带有歧视意味的暗示女性胸部的词,造成同行的女性研究人员对使用这个词的Blommaert的误解。最后,参与者的地位也往往是不平衡的6,例如在医生—患者、律师—委托人的关系中,权力和地位的差异会反映在互动的每一个片段中(P44-45)。

Blommaert的注意力不仅仅在微观的语用角度的语境上,他企图通过批评“会话分析”(ConversationAnalysis,简称CA)以及强调语言资源(linguistic resource)把微观和宏观的语境连接起来。对于会话分析(CA),他指出其简单地把语境和会话等同了起来。会话分析研究者崇尚“自然的、本真的”“世俗的”口头语言,认为他们的抄写、转录和解释真实地再现了参与者自身的态度和观点;他们只关注会话过程中出现的确切的语言实践生产的意义,却忽略了研究者自身的阐释已然对语言材料进行了再语境化,而且忽视会话外的、隐藏着的其他社会因素对参与者的语言实践的影响。后者呼应了学界对会话分析的主要批评,会话分析被限制在一个狭小的视野内,看不到宏观语境中身份、权力和社会资源对互动起到的重要作用。针对如何联系微观和宏观语境,Blommaert提出几个“被忽视的语境(forgotten contexts)”,其一就是社会结构中的资源以及人们接触各种资源的机会或掌握各种资源的程度。在本书中,Blommaert详细分析了难民在比利时申请避难失败的原因。因无法流利使用英语、法语或者荷兰语,他们提供的逃难原因的合理与正当性受到怀疑,个人背景和申请理由被主观地翻译、零落地记录并归档,最终无法通过申请。可见个人拥有的语言资源的差异在具体语境下影响着语义的解读进而影响个人是否有机会“发声(voice)”——在跨越不同的语境和语言市场的情况下,是否能够使话语被理解、实现其功能并具有相当的影响力和权力(P69)。虽然Blommaert在阐述语言资源时仅仅一笔带过Hymes的相关研究,事实上这是近几十年来社会语言学家和话语分析学者开始侧重的研究方向。例如,Bourdieu(1991)参考经济学角度的资本(capital)概念,把个人或群体在语言市场中有能力使用价值和地位高的语言的能力称为语言资本(linguistic capital),这直接决定个人或者群体在社会事务中的话语权。Heller(1992,1995)把这一理论运用于加拿大英语—法语双语地区魁北克的语言研究。当英语和法语的社会地位随着社会结构和语言政策的变化而出现变化后,说话者使用的语码转换(code-switching)是一种通往更多资源的权力符号,在对话中语码转换是他们用于争取对话中控制权的工具,也是争取社会地位、权力甚至建构身份的方式。双语者(bilinguals)利用这一语言资源与相似背景的人结成情感或者资源的联盟,这一能力是他们处理涉及各种社会机构(institutions)的事务时获得更多机会的筹码。

相对CA和Blommaert提出的宏观微观模式,CDA看待语境的视角是双向的,“自上而下(top-down)”的同时“自下而上(bottom-up)”(van Dijk,1993:250),既探讨拥有权力的小部分精英阶层(elites)对社会的主导、支配和统治(dominance)如何反映在具体的话语(策略)中,也关注大部分普通人的话语活动,从中反映出他们如何被动接受、反抗和建构/重构话语体系和权力关系;同时,DHA(Meyer,2001:29;Wodak,2001a: 67;Wodak,2008:13;Meyer&Wodak,2009:13;Wodak,2011:628-629)认为语境是多层次的,从微观层面最小单位的文本上下文开始,向宏观层面延伸的语境分别是:文本、话语与其前的相关文本和话语之间的联系和“对话”,话语研究对象以外的话语活动环境和各种社会变量,话语活动的社会政治和历史背景。同时,话语既存在以及受限于一定社会语境和条件中(socially conditioned),又是社会语境的基本组成要素(socially constitutive)(Wodak,1997,2001a;Reisigl&Wodak,2009),话语实践可以通过它们对事物的再现(representation)和对个人的定位和身份的建构实现对不平等的权力关系的维护和(再)生产。由此可见,在结合微观宏观语境的基础上,DHA对于语境的思考更为系统,观察到话语和文本与不同层面语境互动的复杂关系。

Blommaert同样意识到了不同层次的语境对话语的影响,只是他侧重于研究话语在穿越不同语境这一过程中意义的生产和变化。这是第二个“被忽视的语境”:跨语境的文本系列(text trajectories)。承接上文比利时难民申请的事例,通过分析驳回申请的官方信函,他指出难民的申请会经历一系列不同语境形成不同体裁的文本,在此过程中他们的故事和陈述被总结、再阐释、转述,措辞会因官方申请程序对体裁的要求而改动,故事框架也会因应官方的“真实”和“可信度”标准而进行调整;再者,由于资源的不平衡,如果申请者不能使用标准的书面荷兰语或者法语,自述会被翻译,其中无法被识别或者无法看懂的部分也许会被删除或者改动。诸如此类活动产生的一系列文本组成了整个申请过程,而往往因为这样的再语境化原意被碎片化、被删减,无法自圆其说。DHA同样重视这个再语境化(recontextualization)过程,特别看重其中的互文性(intertextuality)和互话语性(interdiscursivity)两类联系。源自Bakhtin(2006)对小说语言的对话性(dialogism)讨论,其后Kristeva对这一概念进行总结和加工,提出“互文性”这一术语。它指的是口头话语和书面文本中的任何讨论都不可避免地被前人讨论过,这些文本与之前的相关文本相呼应同时又有变动;互话语性指的是每个话题都能衍生出或者联系到其他话题,我们讨论某一话题A时提及一个相关话题B,而B话题是前人讨论C话题时衍生出来的话题。这种文本和话题之间无限地互相提及和呼应的过程,或者说“对话”,不停地生产出新的意义;在每一次讨论到曾经被讨论过或涉及过的文本和话题时它们被一次次地再语境化(recontextualization)。可见,这并不是一个被忽视的语境。例如,Wodak(2001b The“Austria First”Petition一节)用图表佐以分析呈现出这一过程,讨论抱持排外主义的奥地利右翼政党FPÖ在1999年选举成功过程中一系列话语活动。另外,互文性在DHA中也包含着历史性的内涵,它不仅仅揭示了语境的变化如何令相互关联的文本、话语或体裁生产出新的意义,关注这个过程本身就是对历史性的强调。Wodak,De Cillia,Reisigl和Liebhart(1999:187)这么描述话语的历史性和互文性,“任何话语都总是历史的,无论是共时还是历时层面它都和其他语言事件和话语相联系,这些相关联的事件和话语在它之前发生或者与它同时发生”,也就是说,具体的话语、文本或者体裁的变化总是因应和伴随着时间的、历史的变化而出现的。这恰恰对应着第三个“被忽视的语境”体现出来的Blommaert对语料历史变化的重视。鉴于Wodak已经在其书评中讨论了“历史性”,这里不再赘述。可见,Blommaert认为被忽视的几个语境都在CDA的框架之中,之前他提出对CDA的批评似乎基于他对CDA文献较狭窄的阅读量和片面的理解。

6.不平等

Blommaert尝试在Gumperz,Berstein和Bourdieu的理论基础之上建立一个有关话语与不平等之间的关系理论。三位学者已然指出了语言的差异作用于生产、建立和维护统治和权力,只有在语言市场这个语境(比如当代的民族国家 nation-state、同龄人群体 peergroup等等)中被公认是标准的、主流的语言变体(language varieties)才能获得最多的认同,拥有最大化的价值和功能,并且能进一步强化它官方或者标准语言的地位,而边缘的语言变体只能处于劣势的地位。他具体阐释了这个过程如何在微观和宏观两方面同时运作。例如,在许多热爱嘻哈文化的青少年群体中形成了以嘻哈术语为主导的话语习惯,成员们实践这套模式既表明自己的身份立场,又出于身处其中必须践行规范的要求。然而这套语言模式往往和整个社会的规范语言是背道而驰的,当他们置身于更大的社会语境中,他们的语言变体就显示出对社会主流规范的违背和叛逆,往往为主流社会所轻视。所以同一套语言变体在穿越不同层级的社会语境时,由于未必能符合特定语境的指示(indexicality)、导向或要求,被赋予不同的社会价值和功用。在某些微观层面占主导地位的语言变体在高层的社会语境中得不到重视,而相对地,国家的官方语言或用语规范在微观层面容易被边缘化。其中两个因素最为关键:接触或使用特定语言形式的机会、接触和进入特定语境的机会(P75-76)。不平等或者能否“发声”的根源就在于个人或群体使用的特定语言变体在具体的语境中能否被承认、重视或认可,它们能否进入另一个重视这些语言变体的社会语境。某些语言资源能够轻而易举地穿越社会空间和地理空间而实现语义价值,但另一些受限很大,只能在一个小范围内活动。回到上述的比利时难民一例,由于许多难民在书写申请避难的文书时,仍然遵循着长期以来的书写习惯和规范,这些习惯和规范只在他们国家、他们所处的特定群体中拥有最大的价值,许多的词汇以非标准的形态(口语词、缩写、单引号代替部分音素等)出现,因此比利时处理难民事务的机构认为他们不具有使用某种规范语言的能力,他们的陈述有疑问,甚至他们的身份不真实。

然而Blommaert并未深入探讨这样的指示秩序是如何架设起来的,相比之下Bourdieu在Language and Symbolic Power(1991)中对背后的原因作出了思考。在他看来,特定的社会语境/语言市场不是占统治地位的阶层独立建立起来的,它是统治阶层和被统治的、拥有少数权力的大多数人共谋(complicity)的产物。语言市场建立的前提是个人性情和素质(disposition/habitus)的形成,这个长期、缓慢的形成过程中主导的社会价值观以潜移默化的形式镌刻在每个人的性格、态度、思维、认知中,因此标准规范的和地位更高的语言形式对于每个人都是“常识”,精英/统治阶层便实现了其符号统治(symbolic domination),既规定了语言市场中哪些是合法的、有效的、有价值的语言资源/形式(linguistic capital),又使成员们无意识地遵循并巩固这一规则。

7.历史、意识形态与身份认同

到目前为止,语境这个概念已经一步步地从最小层面的上下文(co-text)上升到整个社会结构的规则和约束。而与空间维度交叉的时间维度中,“历史”在话语意义的实现中扮演着重要角色。Blommaert认为这体现在“压缩后的同时性(condensed synchronicity)”和“层叠的同时性(layered simultaneity)”。由于互文性,我们不可避免地参考或者引用历史上相关主题的文本或话语(discourse on history),但这些参考话语本身的历史立场(discourse from history)常常被遗忘或者刻意地掩盖。“同时化(synchronization)”是权力实施的策略之一,它把一套话语涉及的不同历史语境和立场压缩成同时存在的各种情境,生产出意义清晰(transparent)、连贯(coherent)和逻辑性强(logical)的话语。这种话语对于大众来说接受度非常高,因为它简化了话语背后差异性的各种背景、说话者特有的立场,给人简洁明了的印象,营造出一个只属于“现在”的可触可感的经验现实。但层层叠叠的语境和历史性一旦被消减和隐藏,话语就成为了工具,为了生产预设的意义和争夺话语权而存在。意识形态既是这个过程的产物同时又是它的基石。具体的意识形态是我们口中的各种“主义”,个人和群体可以依附于它们成为各种“主义者”;更为笼统和整体的意识形态渗透和弥漫在社会结构和社会群体的肌理中,是我们日常生活中想当然的观念,它们以一种中立的、意识不到的、看不见的形式告诉我们什么是不言而喻的、正常的、自然的思维和行动模式。它既能被有意识的、有计划的和创造性的活动生产出来,也可能作为前见被不断地再生产(reproduce)。前者使同一个话语(主题)被置放于不同的语境中,带上新的意义,服务于特定的群体或阶层,后者作为固定的文本(fixed text)稳稳扎根在任何改造过的、附着上新的意涵的话语中。此书中举例,欧洲许多国家的左右翼政党都声称希望移民融合(integrate)进整个民族—国家,然而截然不同的立场生产出的异质的(heterogeneous)意识形态都利用同质的(homogeneous)“融合”概念为它们创造了合理化的条件,为主观的有偏向的立场做良好的掩护。

身份认同无论在社会学、心理学、政治学还是哲学范畴都有着不可计数的研究。Blommaert的立场基本上是建构主义的,他认为身份不是静止的、同一的概念,不能等同于被归类好的各种社会类别(性别、种族、年龄、职业等等),而是一个话语建构意义的过程。个人或者群体所处的地理层面上的空间以及社会层面上的空间/地位影响着身份实践,它们决定着个人能如何运用手头可用的资源去再现以及定位自己和他人。另一个决定性的因素要数多元中心和层级性的世界系统,它们各自建立的意义中心和规则限制了不同资源的功能和价值实现,进而限制了不同身份得以呈现和实践的范围和程度。一方面,他认为身份认同作为一项语义实践/表演(practice/performance)并不需要人与人之间的直接面对面交往作为必要条件,质疑 Erving Goffman(1971)的观点——自我是通过日常的对话交流仪式建立起来的,但他似乎犯了自己曾经指摘别人的错误,忽视了身份建构过程中必要的语用因素;另一方面他又赞同Goffman在1979年提出的footing7理论,认为个人对自己的身份定位要从特定场景下的认知、道德、情感立场出发,因应不同对话者、对话主题和个人态度变化而表达的话语反映着碎片化的各种身份。二者这么看来是自相矛盾的。不过,无疑,多元的、层叠的、跨地域和文化的语境始终是身份认同的制约因素。

8.结语

纵然在介绍中,Blommaert表示希望“整合”各个角度的批评方法,但这本书实际上从批评的立场出发对话语与语境的相关理论和研究焦点做了一个概述,并以他自己的材料和研究进行翔实的说明。他呼吁话语分析的学者融合多学科的视野,从侧重文本分析的角度跳脱开来,摆脱依赖于自己经验而形成的思维惯式,从全球化、多元文化的背景去思考话语实践。概而言之,“语言是由意识形态决定的资源和社会实践,它的意义和价值产生于特定的历史背景下,受限于社会组织的过程”(Heller,2007:2)。出现在Blommaert另一篇文章中但未在本书点明的一个观点可看作是此书的延伸。他认为,目前的话语研究往往只关注某一种语言的话语实践,除了语码转换研究之外少有对于语言变体的话语研究。在多语和双语(multilingualism,bilingualism)现象已占主导的当代全球化社会,单语(monolingualism)研究显得太苍白,指示秩序和多元中心概念应该在多语和双语的话语研究中起主要作用(2007:116)。毫无疑问,社会语言学和话语分析是互相交织的两个领域,只有把二者的视角整合在一起才能看清楚当代全球化语境下碎片化的复杂多元的话语现象。最后,我相信,正如CDA的目标在于解构“常识”,探讨如何对这些习以为常的既定观念去神秘化,以及揭示话语产品如何被生产出来、带着怎样的意识形态目的,当代所有从批评角度出发的社会科学研究者都带着这样一个观点去看待话语和社会结构:“……拒绝接受长期以来大家习以为然的关于世界如何形成的观点,我尝试去解释和揭示日常生活中一些普通平常的(ordinary)事物实际上有着怎样非同寻常的(extraordinary)结构和形成原因。”(Silverstein,2013:48)

注释:

1Literacy research源于英语国家(主要是英国与北美),关注长期以来被重视口头语言的社会语言学忽视的读和写两方面语言实践。最初相关研究集中于课堂英语教学中的语言阅读和写作,已逐渐发展到囊括与读写相关的各种语言实践。参见Literacy in Theory and Practice(Street,1984)和Literacy(Barton,1994)。

2虽然critical,critique有多种意指,但本文在表述时沿用习惯性的“批评”一词,除非在特定语境中需要明确指出各种不同的行为。

3批评话语分析不能被称为一种方法、学派或理论,因为它包括从不同的认识论立场、学科、理论和方法论出发的多种研究范式,比较合适的说法是视角或者立场(perspective)(Wodak,2001b;van Dijk,2013)。

4参见 Habermas,Jürgen.1984.The Theory of Communicative Action.Volume 1.Reason and the Rationalization of Society.T.McCarthy.Trans.London:Heinemann.

5此处避免使用说话者(speaker)和听者(listener),因为在对话或者互动的过程中,这两个概念的设定不应被视作理所当然,参见Goffman,E.1979.Footing.Semiotica.25:1/2,1-30.。

6此处Blommaert对Grice的合作原则提出质疑,认为交流沟通的参与者不可能对同样的语境有着相同的掌控,有的参与者能接触并进入一些语境,另一些人却没有机会。

7footing指的是个人对事件的结构和框架形成的认知。一个人改变footing就意味着他/她改变对自己和对他人的态度和立场,改变反映这些态度和立场的话语和行为表达方式。每个人在与他人的对话和互动中都在不停地改变 footing。参见 Goffman,E.1979.Footing.Semiotica.25:1/2,1-30.

Bachmann,I.2008.Review of Discourse:A Critical Introduction,by Blommaert,J.; Discourse and Globalization,by Fairclough,N.Qualitative Social Research,9(1):art 36.http://www.qualitative-research.net/fqs/

Bakhtin,M.M.2008.The Dialogic Imagination:Four Essays.Austin:University of Texas Press.

Barton,D.1994.Literacy:An Introduction to the Ecology of Written Language.Oxford: Blackwell.

Blommaert,J.2005.Discourse.New York:Cambridge University Press.

Blommaert,J.2007.Sociolinguistics and Discourse Analysis:Orders of Indexicality and Polycentricity.Journal of Multicultural Discourses,2:2,115-130.

Bourdieu,P.1991.Language and Symbolic Power.Cambridge:Polity Press.

Fairclough,N.1989.Language and Power.London:Longman.

Fairclough,N.2006.Language and Globalization.London:Routledge.

Fairclough,N.2009.A Dialectical-relationalApproach to Critical Discourse Analysis in Social Research.In Wodak,R.&Meyer,M.(eds.).Methods of Critical Discourse Analysis(2ndedition).London:SAGE.162-186.

Fortcher,B.2011.Critique,the Discourse-historical Approach,and the Frankfurt School.Critical Discourse Analysis,8:1,1-14.

Goffman,E.1971.The Presentation of Self in Everyday Life.New York:Penguin Books.

Goffman,E.1979.Footing.Semiotica,25:1/2,1-30.

Gumperz,J.1982.Discourse Strategies.Cambridge:Cambridge University Press.

Habermas,J.1984.The Theory of Communicative Action.Volume 1.Reason and the Rationalization of Society.T.McCarthy.Trans.London:Heinemann.

Heller,M.1992.The Politics of Code-switching and Language Choice.Journal of Multilingual and Multicultural Development,13(1/2):123-142.

Heller,M.1995.Code-switching and the Politics of Language.In Milroy,L.&Muysken,P.(eds.).One Speaker,Two Languages.Cambridge:Cambridge University Press.158-174.

Heller,M.(ed.).2007.Bilingualism:A Social Approach.Basinstoke:Palgrave Macmillan.

Hodges,A.2007.Review of Discourse:A Critical Introduction,by Blommaert,J.Discourse &Society,18(1):115-117.

Jäger,S.&Maier,F.2009.Theoretical and Methodological Aspects of Foucauldian Critical Discourse Analysis and Dispositive Analysis.In Wodak,R.&Meyer,M.(eds.).Methods of Critical Discourse Analysis(2nd edition).London:SAGE.34-61.

Li,S.2007.Review of Discourse:A Critical Introduction,by Blommaert,J.Discourse Studies,9(2):288-290.

Lillis,T.2007.Review of Discourse:A Critical Introduction,by Blommaert,J.International Journal of Applied Linguistics,17(1):146-152.

Marlone,M.J.2006.Review of Discourse:A Critical Introduction,by Blommaert,J.Journal of Sociolinguistics,10(1):123-127.

Meyer,M.2001.Between Theory,Method,and Politics:Positioning of the Approaches to CDA.In Wodak,R.&Meyer,M.(eds.).Methods of Critical Discourse Analysis.London: SAGE.14-31.

Reisigl,M.&Wodak,R.2009.The Discourse-historical Approach(DHA).In Wodak,R.& Meyer,M.(eds.).Methods of Critical Discourse Analysis(2nd edition).London:SAGE.87-121.

Silverstein,D.2013.What counts as qualitative research?Some Cautionary Comments.Qualitative Sociology Review,9(2):48-55.

Street,B.1984.Literacy in Theory and Practice.Cambridge:Cambridge University Press.

Upadhyay,S.R.2005.Review of Discourse:A Critical Introduction,by Blommaert,J.Published on Linguistlist,30 July 2005.Retrieved on 28 January 2015.http:// linguistlist.org/issues/16/16-2299.html

Van Dijk,T.1993.Principles of Critical Discourse Analysis.Discourse&Society,4(2): 249-283.

Van Dijk,T.2009.Critical Discourse Studies:A Sociocognitive Approach.In Wodak,R.& Meyer,M.(eds.).Methods of Critical Discourse Analysis(2nd edition).London:SAGE.62-86.

Van Dijk,T.2013.CDA is Not a Method of Critical Discourse Analysis.Published as Debate onAssociation for Studies in Discourse and Society.http://www.aediso.org/

Wodak,R.1997.Critical Discourse Analysis and the Study of Doctor-patient Interaction.In Gunnarsson,B.-L.,Linell,P.,and Nordberg,B.(eds.).The Construction of Professional Discourse.London:Longman.173-200.

Wodak,R.2001a.The Discourse-historical Approach.In Wodak,R.&Meyer,M.(eds.).Methods of Critical Discourse Analysis.London:SAGE.63-94.

Wodak,R.2001b.What CDA Is About—A Summary of Its History,Important Concepts and Its Developments.In Wodak,R.&Meyer,M.(eds.).Methods of Critical Discourse Analysis.London:SAGE.1-13.

Wodak,R.2006.Dilemma of Discourse(Analysis).Review of Discourse:A Critical Introduction,by Blommaert,J.;An Introduction to Discourse Analysis:Theory and Method,by Gee,J.P.;Discourse,by Mills,S.;Introduction to Discourse Studies by Renkema,J.;Text,Context,Pretext:Critical Issues in Discourse Analysis by Widdowson,H.G.Language in Society,35(4):595-611.

Wodak,R.2008.Introduction:Discourse Studies—Important Concepts and Terms.In Wodak,R.&Krzyzanowski,M.(eds.).Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences.Basingstoke:Palgrave Macmillan.1-29.

Wodak,R.2011.Complex texts:Analysing,Understanding,Explaining,and Interpreting Meanings.Discourse Studies,13(5):623-633.

Wodak,R.2013.Critical Discourse Analysis:Challenges and Perspectives.In Wodak,R.(ed.).Critical Discourse Analysis.Volume 1.London:SAGE.xix-xlii.

Wodak,R.,De Cillia,R.Reisigl,M.,and Liebhart,K.1999.The Discursive Construction ofNational Identity.Edinburgh:Edinburgh University Press.

Wodak,R.&Meyer,M.(eds.).2001.Methods of Critical Discourse Analysis.London:SAGE.

Wodak,R.&Meyer,M.(eds.).2009.Methods of Critical Discourse Analysis(2nd edition).London:SAGE.

Wodak,R.&Meyer,M.2009.Critical Discourse Analysis:History,Agenda,Theory and Methodology.In Wodak,R.&Meyer,M.(eds.).Methods of Critical Discourse Analysis (2nd edition).London:SAGE.1-33.

黄璟,兰卡斯特大学(Lancaster University)语言学与英语语言系博士生。研究方向:批评话语分析、多语和双语、语言意识形态、移民身份认同、语言政策。

《话语研究论丛》第一辑

2015年

第136-143页

南开大学出版社

黄璟

通信地址:Department of Linguistics and English Language,County South,Lancaster University,Balrigg,Lancaster,LA1 4YL,United Kingdom

电子邮件:hjteddy@gmail.com