话语、身份建构与中国东盟关系——《人民日报》与《海峡时报》新闻标题对比分析*

◎尤泽顺 福建师范大学外国语学院

论文

话语、身份建构与中国东盟关系——《人民日报》与《海峡时报》新闻标题对比分析*

◎尤泽顺福建师范大学外国语学院

本文以中国东盟关系的话语建构为例,把语言学研究领域的批评话语分析研究(CDA)和后现代国际关系理论及建构主义理论的相关视角相结合,对《人民日报》(海外版,2000—2008)和《海峡时报》(2000-2008)与中国东盟关系相关的新闻标题进行对比分析,以此揭示话语、身份建构与中国东盟关系的互动。分析发现,近年来中国东盟双边关系的改善与双方报纸增加彼此正面身份的建构存在正相关关系;后现代国际关系和建构主义理论主张的“国家身份是建构的和变化的”观点是合理的;CDA能为国际关系领域的语言研究提供其所急需的话语分析工具。

中国东盟关系;CDA;新闻标题;身份

1.引言

近年来,部分国际关系研究者开始关注话语与现实中国家间关系的辩证关系,认为话语分析可以揭示和预测国家间关系的最新变化和未来发展,在研究具体国际关系问题时应对语言的建构作用进行更深层次的理论思考和实践探索。本文把语言学研究领域的批评性语篇分析研究(CDA)与后现代国际关系理论及建构主义理论的相关视角相结合,建立一个可操作的分析框架,对《人民日报》(海外版,1992—2008)和《海峡时报》(StraitTimes,2000—2008)与中国东盟关系相关的新闻标题进行对比分析,揭示话语、身份建构和中国东盟关系的互动。

2.语言与身份建构:国际关系研究和批评性语篇分析研究

建构主义和后现代国际关系理论认为,语言不仅反映社会现实,而且建构和重构社会现实;理解社会行为(包括国家行为)必须首先理解语言(Kratochvíl,et al.,2006);国际政治首先是语言建构的身份政治(秦亚青,2000)。不过,这些讨论更多是元理论层面上的语言和哲学解释,没有真正触及语言在实践层面上的使用(Kratochvíl,et al.,2006);它们主要是基于个人理解和主观判断,没有太多的经验研究作为辅证,也未能提供一种系统的、具有可操作性的、高效的语言分析手段(孙吉胜,2009a)。仅有的一些微观语言研究和分析(Hansen,2006;Milliken,1999;孙吉胜,2009b)比较零碎,不具系统性和有效性(孙吉胜,2009a)。

鉴于此,有学者(郑华,2005)指出应把CDA研究引入后现代国际关系理论研究,因为两者具有交叉性,体现在:前者希望通过分析语言揭示国家身份建构来探讨国家间关系,后者希望通过分析语言揭示身份建构和理念建构(ideological construction)来探讨现实中的权力关系(Flowerdew,2004;Shi-xu,et al.,2005;van Dijk,1993;Wodak,et al.1999)。不仅如此,话语研究者事实上也已经应用这些工具研究国际关系问题(Chilton,1985a,1985b,1996,2003,2004;Chilton&Lakoff,1995;郑华,2006;尤泽顺,2008;尤泽顺、陈建平,2009,尤泽顺,2011)。

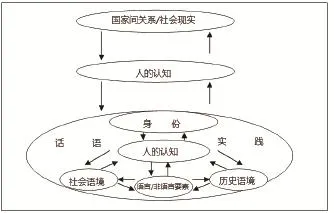

实现二者真正结合最关键的是如何将相对具体的语言符号与相对抽象的国际关系联系起来,使其一方面能够表明现实中的国际关系与语言使用之间存在互动关系,另一方面又为通过分析语言揭示现实中的国际关系提供理据。换句话说,我们必须以语言社会现实及互动等为核心要素,同时考虑国际关系的相关因素,建立一个综合性的理论框架来揭示语言与社会之间的关系。我们认为这个框架可以设计如下(图1):

它既体现了后现代国际关系和CDA关于“语言与社会现实互构”的观点,在国际关系与语言之间搭建一座桥梁,又包含CDA中“语言与社会现实如何实现互动”的相关看法,为通过话语分析揭示国家身份建构以探索国家间关系铺平道路。具体来说就是:语言与社会现实(国家间关系)存在互构关系;认知是互构关系得以实现的中介;社会语境和历史语境是话语实践和话语分析的要素。根据这一模式,我们可以首先分析中国东盟双方报纸对彼此身份的建构及其变化,然后结合社会语境和历史语境讨论话语如何建构这些身份、话语对现实中的中国—东盟关系有何影响。

图1 语言与社会间的关系理论框架

3.对《人民日报》和《海峡时报》身份建构的对比分析

3.1中国东盟关系的发展变化及其理论解释

冷战期间,由于意识形态分歧等原因,中国与东盟关系发展并不顺利。冷战后,双边关系不断改善。1991年7月,双方首次进行正式接触,并建立对话关系。此后,双方关系缓慢提升,但一直停留在“全面对话伙伴关系”上,没有更多实质性的进展(王玉柱,2003)。1997~1998年全球性金融危机爆发后,双方关系得到迅猛发展。

那么双方关系为什么在1997年之前和之后区别这么大呢?根据建构主义的论点,这是由双方在不同时期为对方建构不同身份造成的。国家作为一种行为体具有自己的身份和利益,但是,“国际体系中涉及的有意义的国家属性是由国家之间的相互社会关系建构的”(温特,2000:305),因为行为体的“行为选择内容不仅仅是使手段符合目的”,它还会“指称和再造身份,即对他们的身份进行表述,这种身份又确定了行为体的利益,根据这样的利益,行为体选择了自己的行为方式”(同上:455)。也就是说,冷战后,双方相互建构的身份可能主要是正面或至少是中性的,而1998年后构建的身份比之前的会更加正面。

3.2语料和分析内容

分析的语料是2000~2008年《人民日报》和《海峡时报》与中国东盟关系有关的新闻标题。选择前者是因为它通常被认为是传递中国政府信息的官方报纸,选择后者是因为它是新加坡的主流媒体,经常讨论政府在各种重要议题上的观点。将语料局限在2000~2008年是因为在那段时间,中国东盟之间的友好关系达到前所未有的程度,语料分析能更清楚揭示身份构建与双边关系发展的互动状况。所有标题都是通过输入“中国”“东盟”“关系”三个关键词对两份报纸数据库进行全文搜索、提取并经过核对后选定的。最终《人民日报》和《海峡时报》分别获得779个和151个标题。

选择新闻标题进行研究是因为从语义上来说,标题“概括了报道中的最重要信息,并指引作者抓住文章主要内容”(van Dijk,1991:50);从认知来说,标题为记者的新闻报道和读者的新闻阅读提供了认知框架,为读者在思维层面上重构相关事件提供最高层次的基础,并诱发那些储存在读者记忆中、理解新闻必需的相关知识;从语用来说,新闻标题具有意识形态功能,因为其语法的不完整性导致了语义模糊或模棱两可,“帮助行为者掩盖自己的责任,使读者的理解过程发生偏差”(同上:51)。就中国东盟关系而言,新闻标题传递报道中最重要的信息,显示双方报纸为彼此构建了哪些身份。分析将采用定性为主、定量为辅的方式,分析过程包括费尔克拉夫提出的描述、阐释和解释(Fairclough,1989)三个环节,前两个步骤用于分析报道为双方构建了哪些身份,后一个步骤用于解释它们怎么构建、为什么这样构建及对现实中的国际关系有何影响。

3.3双方的多种身份

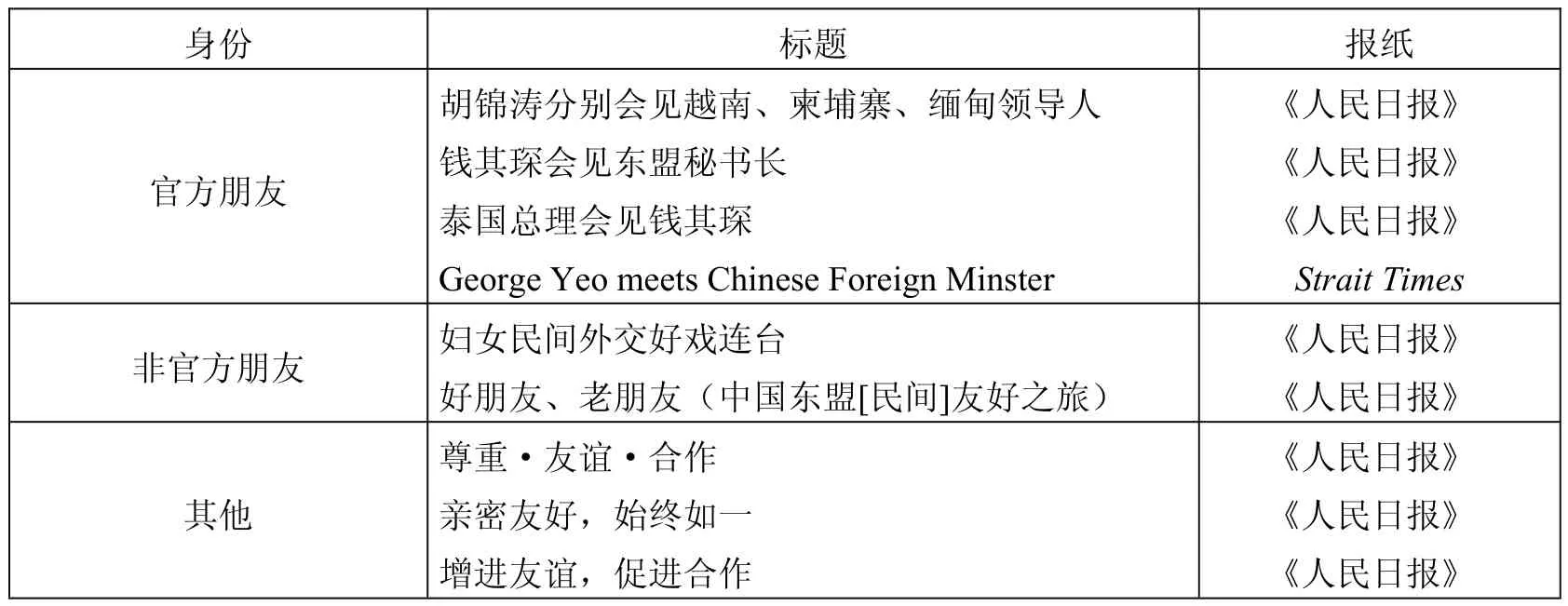

3.3.1朋友

如果我们把“会见”和“接见”等看成朋友间的一种见面方式,则双方被赋予最多的身份是“朋友”,包括三种:官方朋友;非官方朋友;其他不甚明确的朋友。第一种通常以“X会见/接见Y”的形式出现,其中X和Y分别代表双方的领导人或高级官员。第二类朋友出现的频率不是很高,其建构特点是标题中使用“民间”二字,表明他们没有太多官方背景。第三类朋友是指不能明确分为官方或非官方的情况,它的建构方式比较模糊,但使用了“友谊”“友好”等相关词汇。

身份 标题 报纸官方朋友胡锦涛分别会见越南、柬埔寨、缅甸领导人钱其琛会见东盟秘书长泰国总理会见钱其琛George Yeo meets Chinese Foreign Minster《人民日报》《人民日报》《人民日报》Strait Times非官方朋友 妇女民间外交好戏连台好朋友、老朋友(中国东盟[民间]友好之旅)《人民日报》《人民日报》其他尊重·友谊·合作亲密友好,始终如一增进友谊,促进合作《人民日报》《人民日报》《人民日报》

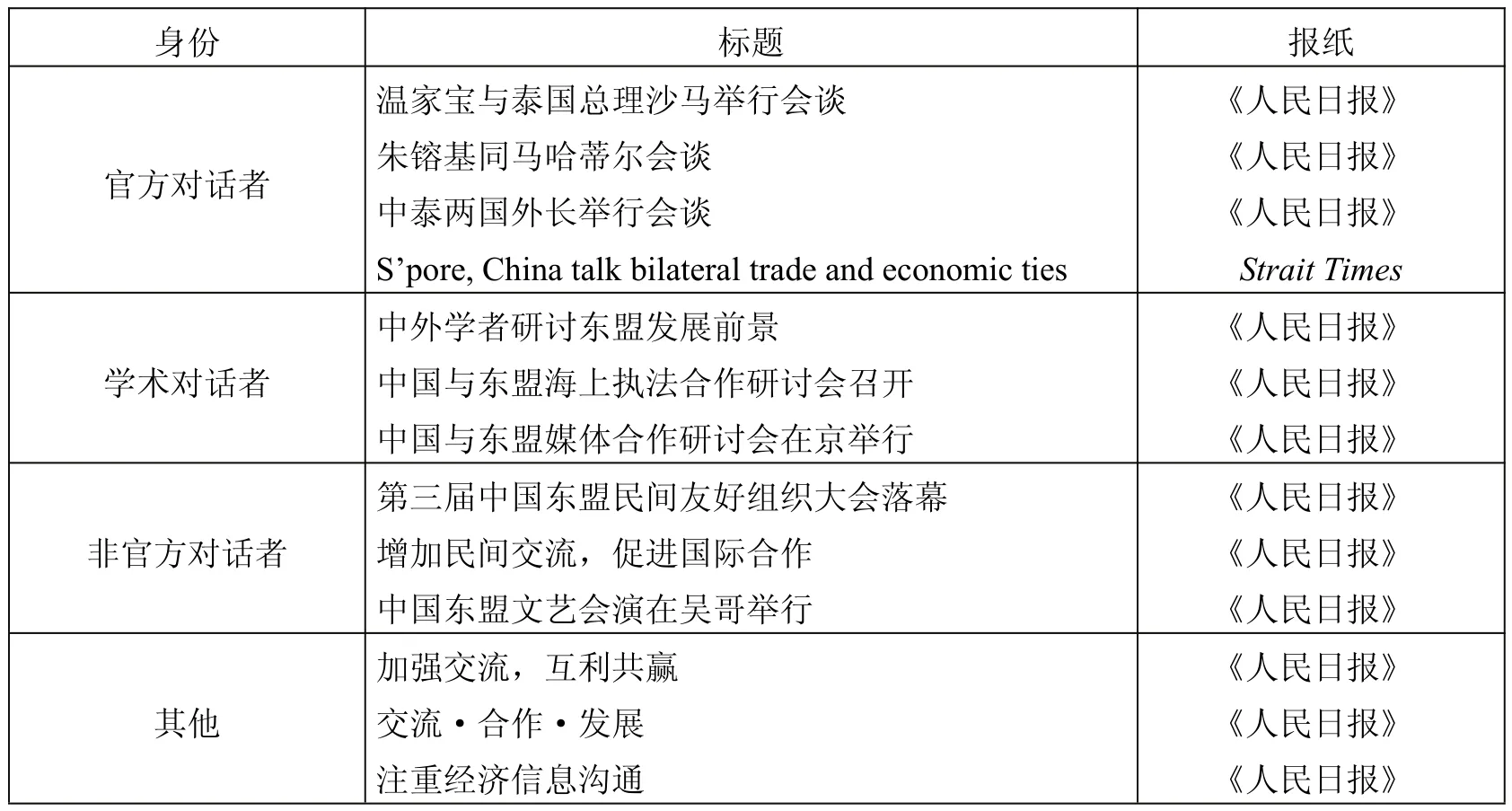

3.3.2对话者/交流者

如果把“讨论”“会谈”和“交流”等看成双方的一种对话方式,则第二种身份可称为“对话者”,包括四种类型:官方的;学术的;非官方的;其他。第一类主要以“X与Y会谈”的形式出现,其中X和Y分别代表双方的领导人或高级官员。第二类对话者往往通过强调来自双方的学者参加一个与中国或东盟相关或与两者都相关的学术会议来构建。第三类与第二类的构建方式相似,但标题中会强调民间或非政府等内容,或者有时也用其他方式表达。第四类的构建方式很灵活或很模糊,往往难以做出明确区分。

身份 标题 报纸官方对话者温家宝与泰国总理沙马举行会谈朱镕基同马哈蒂尔会谈中泰两国外长举行会谈S’pore,China talk bilateral trade and economic ties《人民日报》《人民日报》《人民日报》Strait Times学术对话者中外学者研讨东盟发展前景中国与东盟海上执法合作研讨会召开中国与东盟媒体合作研讨会在京举行《人民日报》《人民日报》《人民日报》非官方对话者第三届中国东盟民间友好组织大会落幕增加民间交流,促进国际合作中国东盟文艺会演在吴哥举行《人民日报》《人民日报》《人民日报》其他加强交流,互利共赢交流·合作·发展注重经济信息沟通《人民日报》《人民日报》《人民日报》

3.3.3合作者

第三种身份是“合作者”,愿意或正在与另一方就各种事务开展合作。标题有时直接指出合作的两方,有时通过比较隐晦或间接的方式来表达,但其中都包含着合作的含义。

身份 标题 报纸合作者印尼积极致力于发展对华合作中老友好合作成果喜人China,Indonesia forging strategic partnership China S’pore reaffirm ties,cooperation共担新使命,携手绘蓝图共架合作之桥泛北部湾经济合作交通先行合力做好北部湾这一篇文章《人民日报》《人民日报》Strait Times Strait Times《人民日报》《人民日报》《人民日报》《人民日报》

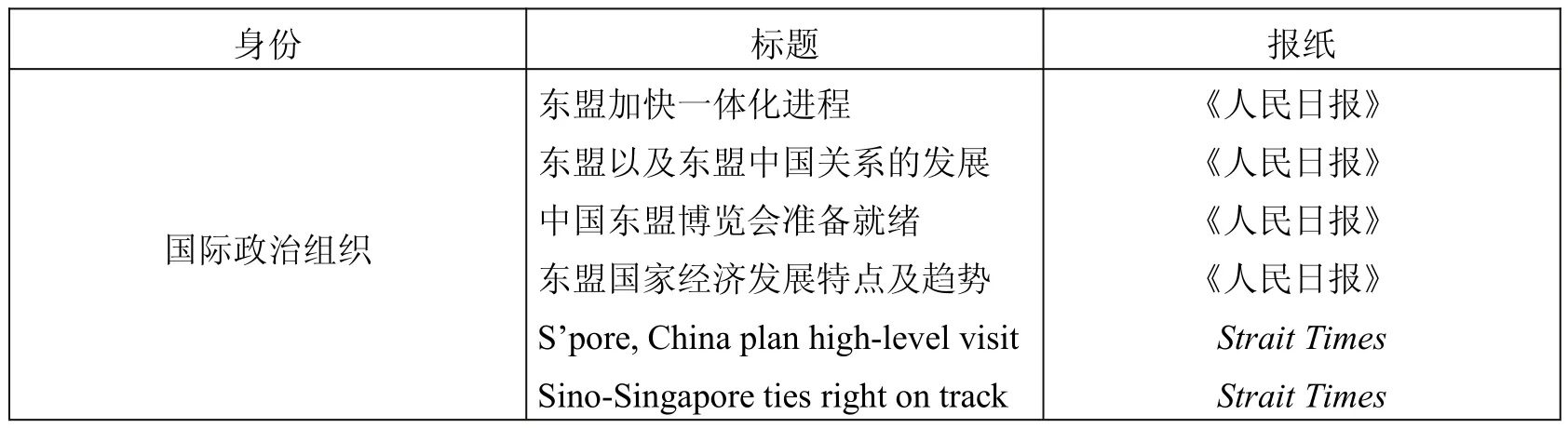

3.3.4国际政治组织

第四种身份是“组织”,这是双方最基本的身份,即中国这一国家组织和东盟这一由12个东南亚国家组成的、代表成员国与其他国家开展外交关系的组织,这也是双方在国际关系领域被普遍接受的身份。

身份 标题 报纸国际政治组织东盟加快一体化进程东盟以及东盟中国关系的发展中国东盟博览会准备就绪东盟国家经济发展特点及趋势S’pore,China plan high-level visit Sino-Singapore ties right on track《人民日报》《人民日报》《人民日报》《人民日报》Strait Times Strait Times

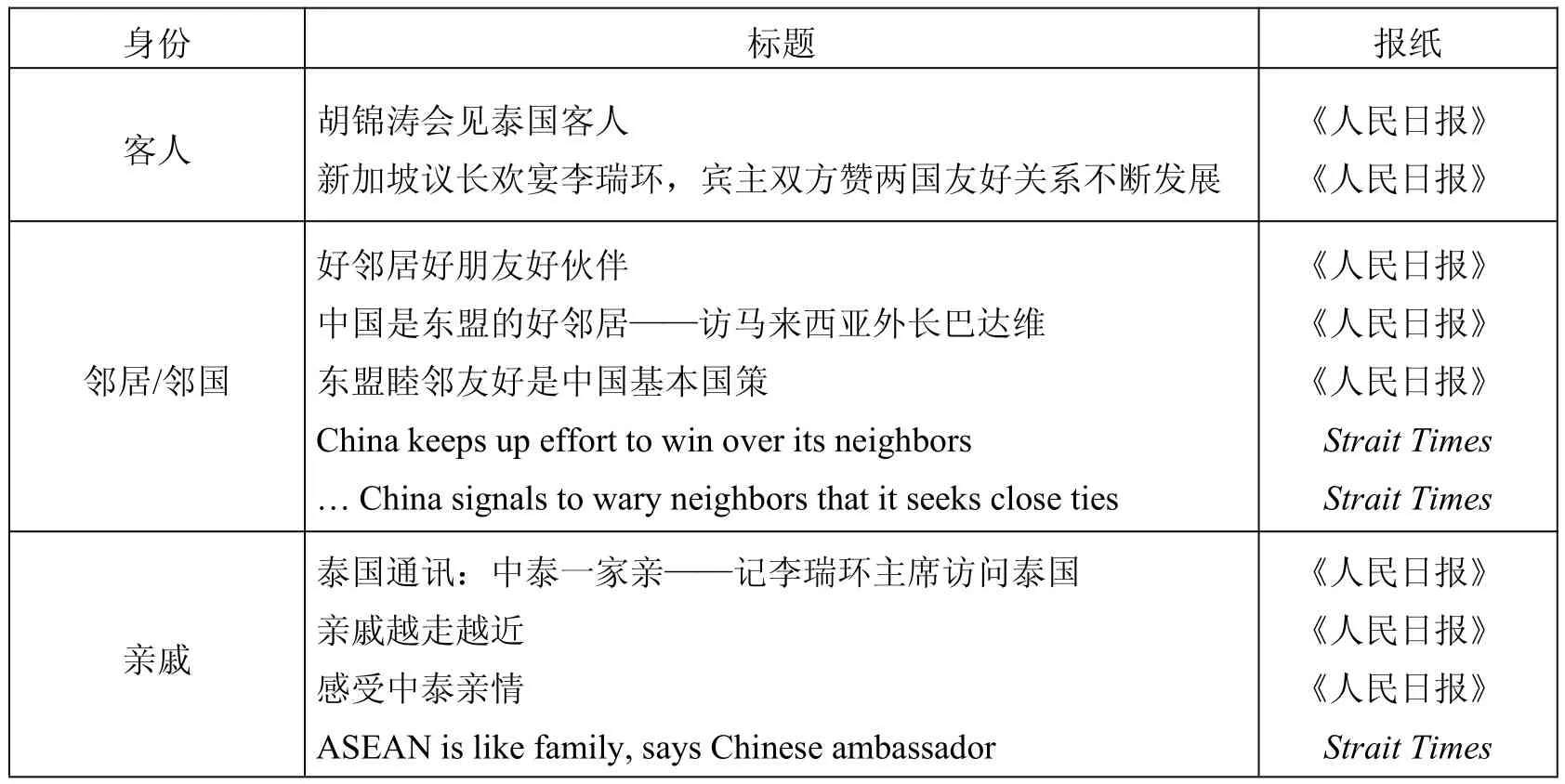

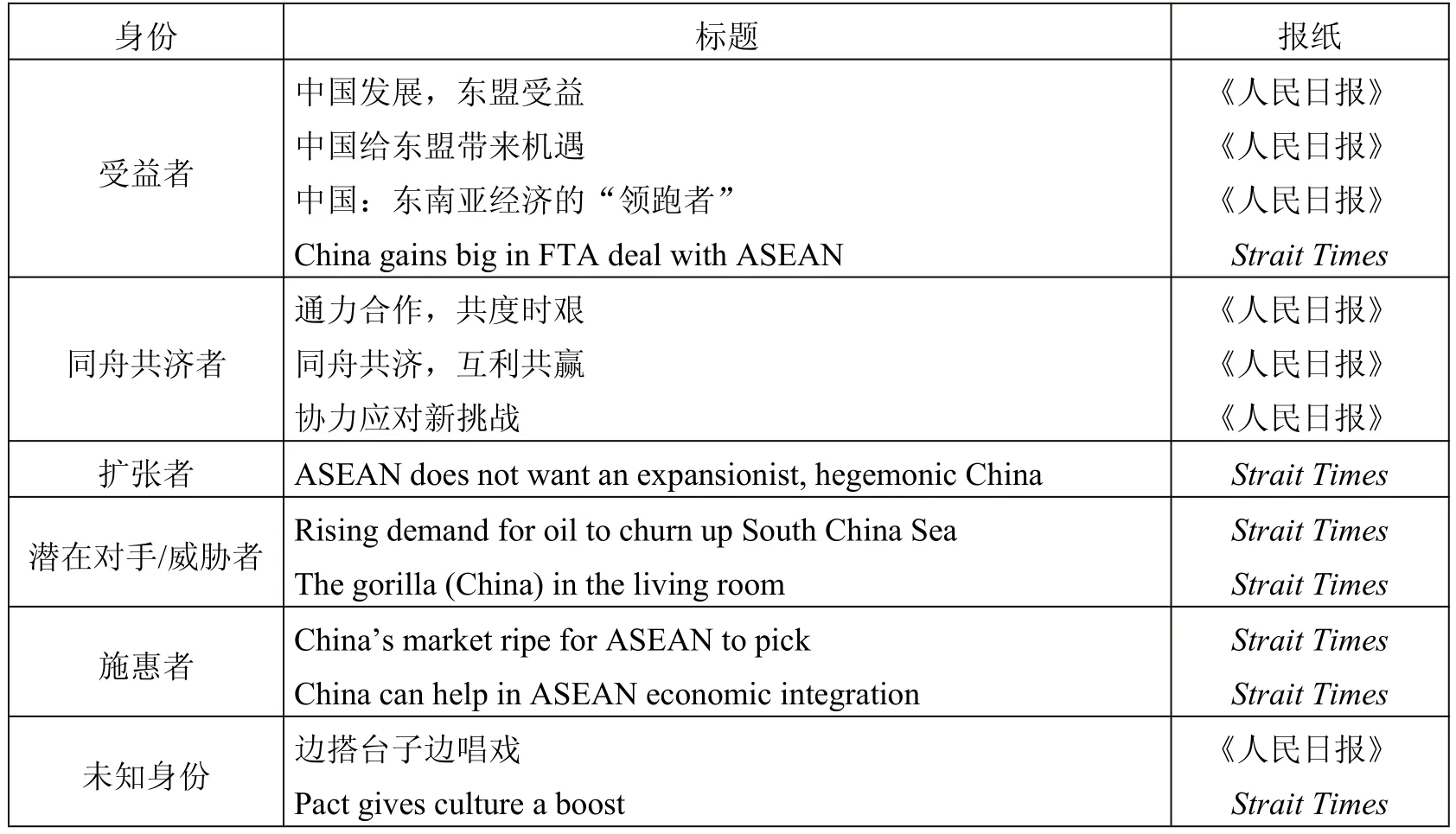

3.3.5客人、邻居、亲戚、受益者、同舟共济者等

除了上述包含更多外交含义的身份外,双方还被赋予其他身份。其中之一是“客人”,与之相关的新闻标题往往含有“客人”和/或“主人”等词。其二是“邻居”,与之相关的标题通常含有“邻居”或“邻国”等。其三是“亲戚”,与之相关的标题通常含有“家”“亲戚”“血缘”等词。其四是“受益者”,与之相关的标题往往强调一方带给另一方好处。其五是“同舟共济者”,强调双方面临同样的困难或潜在危险,必须联手解决问题。它与合作者的区别在于前者强调这是唯一的选择,如果拒绝合作,双方必然一起受损,即双方你中有我、我中有你、密不可分。其六是“扩张者”,即随时准备扩张自己权力和势力范围,与之相关的标题通常包含“扩张者”或“霸权主义”等词汇,《海峡时报》有时会赋予中国这一身份,但《人民日报》从未赋予东盟同样的身份。其七是“潜在对手或威胁者”,同样的,只有中国被赋予这一身份。其八是“施惠者”,东盟有时会这样描述中国,但中国从未这样描述东盟,可能中国认为自己施予的比获得的要来得多。最后一种属于“未知身份”,从标题中无法得知明确的身份指向。

身份 标题 报纸客人 胡锦涛会见泰国客人新加坡议长欢宴李瑞环,宾主双方赞两国友好关系不断发展《人民日报》《人民日报》邻居/邻国好邻居好朋友好伙伴中国是东盟的好邻居——访马来西亚外长巴达维东盟睦邻友好是中国基本国策China keeps up effort to win over its neighbors…China signals to wary neighbors that it seeks close ties《人民日报》《人民日报》《人民日报》Strait Times Strait Times亲戚泰国通讯:中泰一家亲——记李瑞环主席访问泰国亲戚越走越近感受中泰亲情ASEAN is like family,says Chinese ambassador《人民日报》《人民日报》《人民日报》Strait Times

续表

3.4各种身份的频率分布及其意义

上述各种不同身份出现的频率大致分布如下(其中有些标题包含了不止一种身份,因此最终统计次数超过标题的总数)。

表1 各种身份出现的频率

可以看到双方被赋予至少13种身份,其中《人民日报》赋予东盟身份较多的是“(官方)朋友”(28%)、“(官方)对话者”(16%)、“合作者”(16%)和“组织机构”(15%),而《海峡时报》赋予中国身份较多的是“组织”(49.3%)、“(官方)对话者”(25%)、“合作者”(10.7%)、“潜在对手”(8%)和“施惠者”(7%);《人民日报》还将东盟描述为“非官方朋友”“非官方对话者”“学术对话者”“客人”和“同舟共济者”,但《海峡时报》从未如此描述中国;《人民日报》赋予东盟的基本上都包含正面或至少是中性含义的身份,而《海峡时报》赋予中国的既有正面的也有负面的身份,不过,正面的远多于负面的。双方被赋予多种身份说明后现代国际关系和建构主义理论关于国家身份和利益不是给定的,而是建构的观点具有合理性。其次,双方更多被构建为“(官方)朋友”“对话者”“合作者”“组织结构”和“潜在对手”等说明双方报纸在构建彼此身份时主要还是从国际关系的角度来进行,因为这些词汇是一般国际关系论著经常使用的。再次,双方为对方构建的身份是正面还是负面的与国家间关系是否出现改善在某种程度上的确存在密切关系。第四,双方把彼此看作“合作者”表明,双方都认识到应开展实际合作,不能仅停留在纸上谈兵。最后,《人民日报》只为东盟构建正面或中性身份,而《海峡时报》还为中国构建“扩张者”和“潜在对手”等负面身份,这一事实表明双方对彼此的认识还存在差异:中国对发展与东盟的关系感到放心和满意,东盟则对中国的意图持一定的怀疑态度,双方的互信关系还没有完全建立起来。

4.讨论

如上所述,双方被赋予多种身份,其中某些身份在国际关系领域很少论及。那么为什么会出现这些身份?它们又是如何建构起来的呢?我认为,这是因为双方报纸在讨论中国—东盟关系的话语实践中不仅使用了国际关系话语,而且融入了中国和东盟特定的社会和历史话语,即运用了费尔克拉夫所说的话语混杂(hybridization of discourse)(Fairclough,1992:222,2003:218)。具体来说就是,“朋友”“对话者”“组织结构”“合作者”和“潜在对手”等的建构主要与外交领域和国际关系领域的流行话语紧密相关,包含更多外交上的含义。“亲戚”“客人”等的建构与中国及许多东盟国家文化传统对儒家思想的推崇相关,因为儒家思想认为,“家庭是所有社会关系的原型”,即“就像一颗石子扔进水里所激起的漪澜不断向外扩展一样,人们在家庭关系中习得的各种品性构成了其社会行为的核心,指导其在不断向外扩展的社会关系中如何正确行事。与此类似,这些协调家庭关系的品性被进一步延伸到整个乡镇组织或国家,指导其内部行为”(Lastig& Koester,1996:145),国家间关系被理解为亲戚关系或宾主关系。“邻居”的构建主要与中国东盟相毗邻这样的地理特征话语相关。受益者和施惠者的构建与古代中国“天下观”密切相关,即中国是世界的中心,是“施惠者”,其他国家是“受惠者”(何新华,2006),同时与当前中国经济良好发展态势相关,是一种中国历史话语的当下重构,这也是为什么《人民日报》和《海峡时报》都有此类身份建构。而“同舟共济者”的构建则与中国东盟国家目前共同面临的严酷社会现实和潜在危险等社会语境密不可分。此外,东盟身份大多被赋予正面含义也与中国文化强调的“己所不欲,勿施于人”(Lastig&Koester,1996:146)的传统价值观相关,即如果中国希望自己被东盟视为(亲密)朋友,它首先得把对方视为自己的朋友。最后,中国被视为“扩张者”和“潜在威胁”是因为中国在历史上曾经对东盟地区的许多国家具有强大的影响力甚至支配力,对此历史话语记忆犹新的东盟各国显然无法在短时间内完全消除此类担忧和恐惧,这同时也表明,双方在随后的时间里尽管在多数重大问题上会保持友好和合作关系,但在个别问题上存在分歧甚至摩擦在所难免,而近年来中国和菲律宾及越南在南海问题上的争论就是明证之一。总之,双方不同身份的构建不是全新的东西,是中国东盟社会历史话语的延续,是其与当前国际关系主流话语相混杂的产物。

那么,身份建构又是如何与现实中的国际关系互动的呢?建构主义国际关系理论认为,这种互动是通过“反射评价”机制来完成的,即如果我们对待他者时“不仅考虑到他们的个人安全,而且还‘关心’他们,即便在没有狭隘私利的情况下也愿意帮助他们,我们就有可能造就出朋友”(温特,2000:428)。也就是说,如果双方赋予彼此正面含义的身份,它也很可能被对方赋予正面含义的身份,这样它就可能造就一个“朋友”。这种解释具有合理性,问题是一方的“好心”怎么才能为另一方所理解呢?如何才能了解对方的真实态度呢?这可以从“话语-认知-社会现实”这一机制的运作得到解答。具体来说,双方希望发展彼此友好关系,它们在各自报纸中用语言描述了双边关系的改善,赋予彼此正面积极的身份。这些信息通过话语为那些对国家间关系了解不多、主要靠新闻报道获取信息的普通人所阅读,他们逐渐把这些描述当作一种“社会事实”来理解,进而推动或支持本国政府采取积极措施加强双边关系。对于那些了解并能影响双边关系的高级官员,他们可以从报道话语中领会对方改善双边关系的意图,作为回应,他们也会采取相应的友好政策。一旦这种“友好”思想在中国和东盟成为一般化的看法(conventionalized),它实际上变成了双方共享的理念(ideology),必将促使双方进一步采取友好的集体行动,因为“达到这样相互认同程度的国家更趋于依照法治原则解决争端,在受到外部威胁时,更愿意通过实行集体安全等方式来保护自己。这就是一种合力现象,其基础是‘大家为一人、一人为大家’”(温特,2000:136)。在现实中,双方的关系得到了改善,话语和社会现实也实现了互构。

分析再次表明,后现代国际关系和建构主义理论主张的“国家身份不是给定的,而是建构的和变化的”观点是合理的。国际关系学者应改变过去那种只关注国家利益的“给定”特性,更加注重研究国家利益和国家身份的建构特性以及语言在建构中的作用。分析还表明,CDA可以为后现代国际关系提供其急需的语言分析工具,它应该被纳入后现代国际关系的话语分析框架内。

5.结论

运用CDA对《人民日报》和《海峡时报》新闻标题进行分析发现,双方新闻报道为彼此构建了多种不同身份。最近中国东盟双边关系的改变与这些正面含义的身份构建存在正相关关系。身份的构建主要是通过国际关系主流话语与中国东盟社会历史话语的混杂来实现的,它通过人的认知参与塑造现实中的国家间关系,同时又受到国家间关系的影响。研究再次表明后现代国际关系和建构主义理论主张的“国家身份不是给定的,而是建构的和变化的”观点是合理的,国际关系学界必须更多研究语言,而CDA能提供其所急需的话语分析工具。

Chilton,P.(eds.).1985a.Language and the Nuclear Arms Debate.London:Pinter.

Chilton,P.1985b.Words,discourse and metaphors:The meanings of Deter,Deterrent and Deterrence.In P.Chilton(eds.).Language and the Nuclear Arms Debate.London:Pinter.103-127.

Chilton,P.1996.Security Metaphors:Cold War Discourse from Containment to Common House.New York:Peter Lang.

Chilton,P.2003.Deixis and distance:President Clinton’s justification of intervention in Kosovo.In Mirjana N.Dedaic&Daniel N.Nelson(eds.).At War with Words.NY: Nouton de Grayter.95-126.

Chilton,P.2004.Analyzing Political Discourse:Theory and Practice.London:Routledge.

Chilton,P.&Lakoff,G.1995.Foreign policy by metaphor.In Christina Schäffner and Anita Wenden(eds.).Language and Peace.Asdershot:Dartmouth.37-59.

Crowley,D.&D.Mitchell(eds.).1993.Communication Theory Today.Oxford:Pergamon Press.

Dedaic,M.N.&D.N.Nelson(eds.).2003.At War with Words.NY:Nouton de Grayter.

Fairclough,N.1989.Language and Power.London:Longman.

Fairclough,N.1992.Discourse and Social Change.Cambridge:Polity Press.

Fairclough,N.2003.Analyzing Discourse:Textual Analysis for Social Research.London: Routledge.

Flowerdew,J.2004.Identity politics and Hong Kong’s return to Chinese sovereignty: Analyzing the discourse of Hong Kong’s first Chief Executive.Journal of Pragmatics,36: 1551-1578.

Hansen,L.2006.Security as Discourse:Discourse Analysis and the Bosnian War.Abingdon: Routledge.

Kratochvíl,P.,P.Cibulková,&V.Beneš.2006.Foreign policy,rhetorical action and the idea of otherness:The Czech Republic and Russia.Communist and Post-Communist Studies,39:497-511.

Lastig,M.W.&J.Koester.1996.Intercultural Competence:Interpersonal Communication across Cultures.USA:HarperCollins College Publishers.

Milliken,J.1999.The study of discourse in interpretational relations:A critique of research and methods.European Journal of International Relations,15(12):1225-1254.

Schäffner,C.andA.Wenden(eds.).1995.Language and Peace.Asdershot:Dartmouth.

Shi-Xu,M.Kienpointner&J.Servaes.2005.Read the Cultural Other:Forms of Otherness in the Discourses of Hong Kong’s Decolonization.Berlin:Mouton de Gruyter.

Solomos,J.&J.Wrench(eds.).1993.Racism and Migration in Western Europe.Oxford: Berg.

van Dijk,Teun.1991.Racism and the Press.London:Routledge.

van Dijk,Teun.1993.Denying racism:Elite discourse and racism.In J.Solomos&J.Wrench (eds.).Racism and Migration in Western Europe.Oxford:Berg.179-193.

Wodak,R.,De Cilla,R.,Reisigl,M.,& Liebhart,K.1999.The Discursive Construction of National Identity.Trans.by Angelika Hirsch&Richard Mitten.Edinburgh University Press Ltd.

Zheng,Hua.2005.Discourse analysis and international relations:The influence of Foucauldian“Discourse”upon postmodern international theory.Journal of Modern International Relations(China),2005,(4),56-62.[In Chinese]

Zheng,Hua.2006.An interpretation of Bush’s China trip in 2005:Adiscourse analysis of three news conferences hosted by the US.International Forum(China),8(2),26-32.[In Chinese]

何新华,2006,试析古代中国的天下观,《东南亚研究》,第2期,50-55页。

秦亚青,2000,国际政治的社会理论译者前言。载亚历山大·温特著,秦亚青译,《国际政治的社会理论》,上海:世纪出版集团。

孙吉胜,2009a,国际关系中的语言研究:回顾与展望,《外交评论》,第1期,70-85页。

孙吉胜,2009b,国际关系中语言与意义的建构:伊拉克战争解析,《世界经济与政治》,第5期,43-55页。

温特著,秦亚青译,2000,《国际政治的社会理论》。上海:世纪出版集团。

尤泽顺,2008,文明冲突论:一种被重构的历史话语。《外国语言文学》,25(4):247-254页。

尤泽顺、陈建平,2009,话语秩序与对外政策构建:对政府工作报告的词汇分析,《广东外语外贸大学学报》,2(2):44-49页。

尤泽顺,2011,话语、身份建构与中国东盟关系:《人民日报》新闻标题分析,《东南学术》,第5期,240-248页。

郑华,2005,话语分析与国际关系:福柯话语观对后现代国际关系的影响,《现代国际关系》,第4期,56-62页。

郑华,2006,从话语分析角度看布什访华:从美方的三次记者招待会谈起,《国际论坛》,8(2):26-32页。

尤泽顺,男,福建南安人,福建师范大学外国语学院教授、博士。研究方向:批评性语篇分析、跨文化交际学、语言与文化。

《话语研究论丛》第一辑

2015年

第73-86页

南开大学出版社

Discourse,Identity Construction and China-ASEAN Relations: AContrastiveAnalysis of News Headlines from People’s Daily and Strait Times

You Zeshun,Fujian Normal University

The article carries out a contrastive critical discourse analysis(CDA)of the news headlines selected from People’s Daily(international version,2000-2008)and Strait Times(2000-2008)so as to reveal the interaction between discourse,identity construction and China-ASEAN relations.The analysis shows that:1)Both sides construct more than one identity for each other;2)The recent improvement of China-ASEAN relations is positively relevant to the increasing construction by Chinese and ASEAN(Singaporean)newspapers of each other’s positive identities;3)The postmodernist and constructivist view that“national identity is constructed and dynamic”is acceptable;4)CDA can offer IR studies the tool for detailed discourse analysis of which the latter is in desperate need.

China-ASEAN relations,CDA,news headline,identity

尤泽顺

联系地址:福建省福州市(350007)福建师范大学外国语学院

电子邮件:youzsh@fjnu.edu.cn