清代江苏水上救生慈善机构的历史考察——以救生船局为中心

胡梦飞

(南京大学,江苏南京210093)

中国拥有众多的江河湖泊,但江河湖泊在给人们生产生活带来便利的同时,也给人们的出行安全造成了严重威胁。唐以后,在我国的大江大河上就逐渐出现一些拥有水驿船的船站,具有一定的救生功能。到了宋代,救生会开始创立,并建造专门的船只用于救生。清代是中国古代慈善事业发展最为成熟和完善的时期,这一时期慈善组织和慈善机构大量出现,慈善机构的管理也日趋周密和完善。由于水网纵横,河流密布,再加上经济富庶、慈善氛围浓厚,清代江苏地区水上救生慈善事业极为发达,出现了包括救生船局在内的众多水上救生慈善机构。关于清代江苏水上救生慈善事业,学界尚无专门成果进行研究。①本文在依据相关史料的基础上,以清代江苏救生船局为考察对象,在分析其产生背景和原因的同时,论述其设置发展及管理运作情况,探讨其创建和发展过程中民间力量的地位和作用,以求为当今救生慈善事业的发展提供经验和借鉴。

一、救生慈善机构产生的背景和原因

江苏省地处长江、淮河下游,境内有太湖、洪泽湖、高邮湖、骆马湖、白马湖、石臼湖、微山湖等大中型湖泊,以及长江、运河、淮河、沂河、沭河、故黄河、串场河、灌河、盐河、通扬运河等众多河流,河渠纵横,水网稠密。如此众多的河流和湖泊在给交通运输和渔业生产带来便利的同时,也给人们的出行安全造成了严重威胁。尤其是长江航道,由于水面宽阔,风高浪急,船只和人员沉溺事故时有发生。清人余治论述救生局设置的原因:“人生急难之遭,至江湖风波之险而极矣。呼吸之间,即关性命,呼天莫应,抢地无灵,四顾茫茫,心胆俱裂,此时设有为之垂手救援者,起死肉骨,何啻浮屠七级也。……夫人当风涛震惊,樯帆倾侧,往往呌号神明求缓须臾。当此之日,有可以出洪波而登之平壤者,虽捐万钟,弃千金之产而不惜也。”[1](P11)

清代江苏长江沿岸的南京、镇江、扬州等地区,由于长江航道风高浪急,再加上水上运输繁忙,人员往来频繁,救生慈善机构的设置更为迫切。南京“北接淮济达神京,西扼江楚上游而下通东南,漕輓数百万,金钱财赋,咽喉重地,诚天下命脉。”[2](P2)镇江枕山临水,素有“黄金水道”之称。自六朝始,大江南北的各种物资就经由西津渡转运至全国各地,至隋唐,随着京杭大运河的全线贯通,镇江随之成为朝廷南北漕运的咽喉,西津渡也日益繁忙。“西津渡乃南北冲要之地,江浙闽海悉由此以达京师,使命客旅,络绎往回,日不暇给。其渡北对瓜洲,东连海口,江面广阔,金山屹立中流,盘涡旋激,号为大,险恶尤甚。”[3](P112)“每遇疾风卷水,黑浪如山,樯倾楫摧,呼号之声惊天动地,……无辜之民横罹风涛之厄,身命货财顷刻俱丧,较之遇盗为虐尤惨。”[3](P112)诗人孟浩然就留下了“江风白浪起,愁煞渡头人”的诗句。唐天宝十年(722年),一次就有数十艘渡船沉没;南宋绍兴六年(1136年),一艘渡船离岸不久即遇上风浪波涛,连艄公在内的46名渡客无一生还。明万历十年(1582年)的一阵狂风竟摧毁了千余艘漕船和民船。

除南京、镇江等地外,太湖沿岸的苏州、无锡等州县也有救生慈善机构的设置。余治介绍了无锡太湖救生局设置的背景和原因:“尝闻太湖三万六千顷七十二峰,沉浸出没于其间,是西北众流之所归,而大江以南之巨浸也。锡邑自梁溪西南二十里至渎以门,乱山错峙,迅流激湍,狂飈猝起,居人商贩,恒有漂溺之患。往时滨湖渔船,遇有溺者,辄扬帆往救。顾生者仅以身免,既无余赀以酬援命之恩,而死者捞起还家,反疑营救不力,致有波及之累,无所利有所害,虽至愚谁肯为之。故近年以来渔船遇有溺者,裹足不前,不啻秦人之视越人也。辛卯春三月下旬,黑云四垂,怒涛山立,凫没者无算。滨湖之人,惟听其宛转呼号汨没波浪中,而无可如何,岂非生民之至惨哉?孟子曰,恻隐之心人皆有之。《传》曰,匹夫慕义,何所不勉。爰集同人议于湖滨设立救生局,即谕渔船救生,费省而功实大。生者佽之归,死者敛之棺,棺无所归即为之瘗埋义冢。而于舟于捄生出力者酌给赏钱。并恐被难家或有异言,以德为怨,预行呈县备案,一切经费俱由局内支领。谨议规条。集捐裕费,协力同心以垂久远。并望滨湖人士,仿而行之,俾沉溺者均登衽席,慈航普渡,功德何有涯涘也。”[1](P15~16)

正是由于江河湖泊众多,风高浪急,再加上水运繁忙,人员往来频繁,导致水上事故频发,使得清代江苏水生救生慈善机构的设置成为一种必需。清代南京、镇江、扬州、苏州、无锡等地属于当时商品经济最为繁荣、慈善事业最为发达的江南地区,繁荣的商品经济使得地方士绅和商人的财力雄厚,为慈善事业的发展奠定了坚实的物质基础。传统的慈善观念、浓厚的慈善氛围使得地方士绅热衷于公益慈善事业,并乐此不疲,这些都是导致清代江苏地区救生慈善机构大量出现的重要原因。

二、救生慈善机构的设置及发展

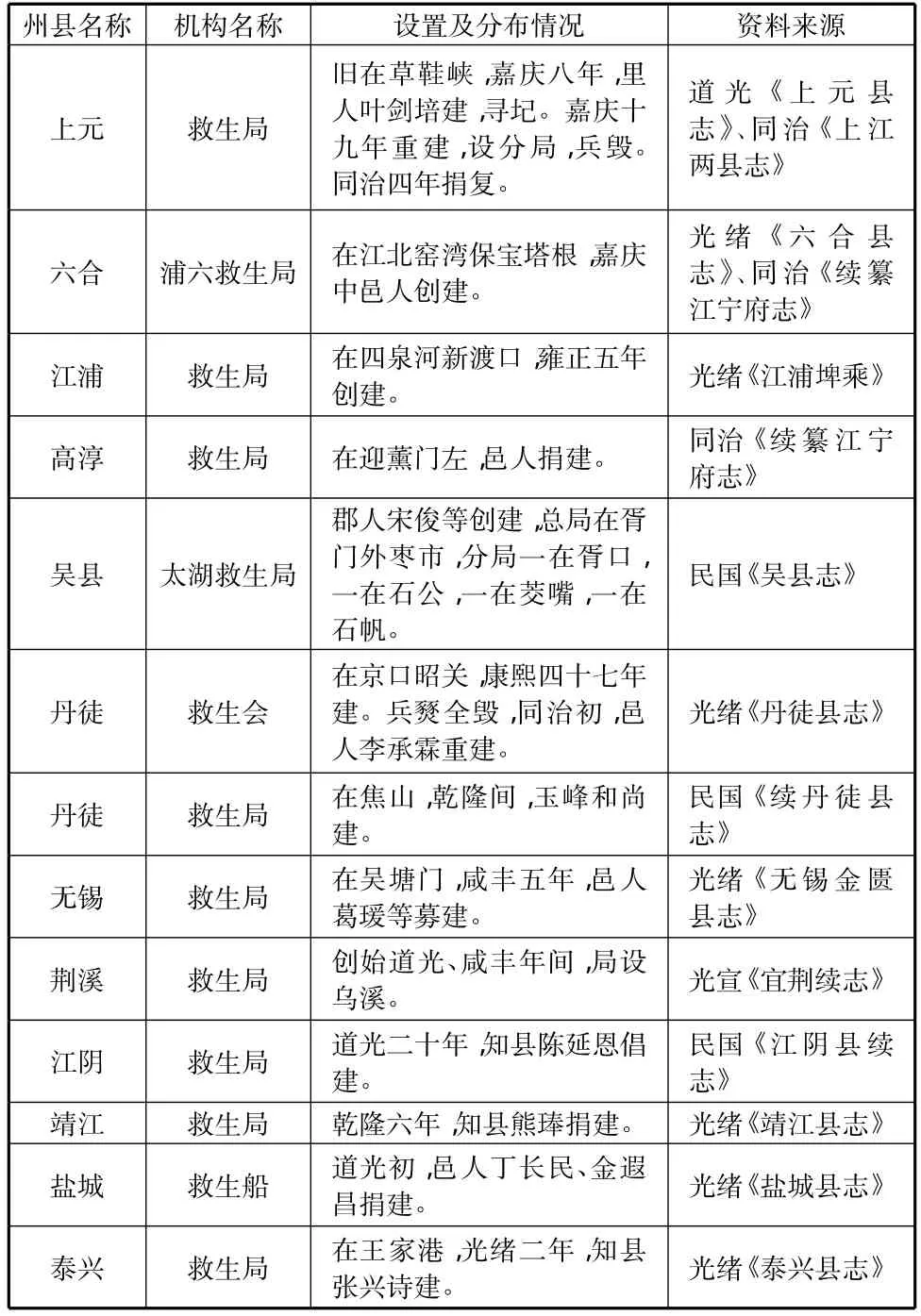

水网密布的自然环境、繁荣的商品经济和浓厚的慈善氛围使得清代江苏地区出现了大量的救生慈善机构。笔者在依据相关资料的基础上对清代江苏地区救生慈善机构的设置及分布情况作了简单的统计。

清代江苏水上救生慈善机构设置情况表

由上表可以看出,清代江苏地区的救生慈善机构有10余处之多,由于长江和太湖风高浪急,水上事故最为频发,故救生慈善机构主要分布于长江沿岸的南京、镇江以及太湖沿岸的苏州、无锡等地区。除江阴、泰兴等救生局外,救生慈善机构大多由地方士绅创建。在众多救生慈善机构中,以镇江京口救生会和南京救生局的发展最为突出。

(一)镇江京口救生会

我国古代救生组织里面最著名的当属救生会,被誉为现代救助的起源。自唐以后,在我国的大江大河上就逐渐出现一些拥有水驿船的船站,具有一定的救生功能。到了宋代,救生会开始创立,并建造专门的船只用于救生。民国《续丹徒县志》卷14记载:“按其名始宋,乾道中,郡守蔡洸曾置五船。元延祐中,以总管段廷珪言,增船十五,官收船资。泰定中,罢。明正统间,巡抚侍郎周忱复置舰二,以济渡,明末亦废。”[4](P674)

到了清代,无论是从规模上还是从组织的严密度上,救生会的发展都达到了一个前所未有的高度。康熙四十二年(1703年),镇江京口蒋元鼎、朱永载等15名乡绅牵头,“劝邑中输钱,救涉江复舟者”,捐白金若干,在西津渡观音阁成立了京口救生会。“凡捞救活人一名,给奖赏钱一千二百文,捞获浮尸一口,奖赏暨用棺抬埋,共给钱一千一百五十文”。[5](P712)当时的社会各界人士有感救生的义举,纷纷解囊相助。“乾隆五十三年,本邑李英捐送登云寺田六十亩,(乾隆)五十八年,镇江府知府王秉韬捐银三百两,存典生息。(乾隆)五十九年,常镇道查淳将育婴堂田地二百三十八亩拨送本会”。[5](P712)民国《续丹徒县志》详细记载了京口救生会的日常管理及经费来源情况,“除各船捞获犒赏外,被溺之人无家可归者,会中留养,否,亦量程给资,俾归乡里。自康熙至同治三年,蒋氏办理七世,未尝假手于人。初创之时,不领官费,自行捐办。会中支款,例不报销,拯溺埋尸,亦不呈验。乾隆间,经费不足,官民捐助,历载前志。道光四年,扬州盐院协济经费一千两,淮商公贴修船费六百两,此则前志所未记者也。”[4](P674)对于救生会船只的增减情况,民国《续丹徒县志》同样做了较为详细的记载:“初设船三艘,道光四年,增船四艘,会中计设七船。康熙四十七年,苏抚奏设十二船。乾隆四十五年,奏増八船,均在江口分上、下月轮值。乾隆四十三年,城濠又设八船,镇江府佥民船充之,官费计设二十八船,攻丝所设共三十五船。”[4](P674)咸丰战乱后,救生会房屋全毁,船只荡然无存。同治三年(1864年),蒋豫后人蒋宝在韶关建造两间房屋作为救生会会所。英国侵略者占领了镇江,洋人将救生会所强行当做领事馆。蒋宝力保会所,拒绝领取租金,光绪二年,洋人只得将会所归还。

镇江京口救生会还产生了强大的辐射力,据《镇江志》记载,雍正九年(1731年)镇江附近的瓜洲江口和息浪庵就设有救生“红船”。道光四年(1824年),京都义士陈忠联感到西津渡救生船距离江北岸较远,“红船”出动救生受到时间限制,于是就创立了瓜洲救生分会,与京口救生会形成南北呼应之势,会所设在瓜洲江神庙。民国《续丹徒县志》记载瓜州救生分会:“道光四年,因江面辽阔,立瓜洲分会。会所设瓜洲江神庙,盐院协济之款两局(京口救生会)平分。初无董事,道光七年,始另行举董,仍统之总会。由盐院拨船十艘,以为北岸救生之用。”[4](P674)后来,瓜洲救生分会会址几经搬迁,所需费用都是来自于民间。

(二)镇江焦山救生局

镇江焦山救生局比京口救生会创建时间稍晚。雍正六年(1728年),扬州人张柘园、程封延捐地六十亩,在镇江焦山设立救生红船一艘,到了乾隆和嘉庆年间,又先后添置三艘。道光年间,焦山救生总局成立。民国《续丹徒县志》记载焦山救生局:“道光年间即有之,迨粤寇(指太平军)窜扰江上,事几中废。同治初,虽经常镇道筹款接济,仍属有名无实。先是,局章程救活一人,给钱八百文,救死一名给钱一千二百文,小人贪利,往往故毙之,以冒领赏款,闻者伤之。”[4](P675)

同治三年(1864年),曾国藩任两江总督,甘泉训导徐国桢去南京拜见曾国藩,曾国藩便委任他接手焦山救生总局事务。民国《续丹徒县志》记载徐国桢“任事后,赁印心石屋为局所,改定章程,力求整顿,全活者众。又以经费支绌,船只无多,除原有常镇道筹款外,禀明大宪,劝募金陵木商,仙女镇六濠口米商抽集厘缘,局用稍裕。于是添造船只,每日黎明即派船驻泊险要各处,预防风浪,以便援救。冬令救活人口,先换给棉衣,继以姜汤、米粥,平复后,量给路资遣归。已死者,给棺掩埋。其船只经风浪破损者代为整治,章程周备,舆论翕然。”[4](P675)

(三)南京救生局

南京救生局由邑绅叶钊培于嘉庆八年(1803年)创建。同治《上江两县志》记载金陵救生局:“始于嘉庆八年,邑人叶钊培买曹景山房四间在草鞋峡泰字铺开局,寻圮,(嘉庆)十九年,城绅捐买张朝和、孙锦潮地置迎江楼,上下六间。(嘉庆)二十年又买地建男女各堂并官房、对厅、厨茶各房,立天镫。(嘉庆)二十一年又买地植树,乃设分局于烈山、三山营及江浦、西江口,而以城中信府河之长乐渡为总局,共红船三只。(嘉庆)二十二年由公捐买地于上元治下永安洲之三江口,其江北岸为仪征之沙漫洲,即黄天荡地也。向由龙潭内河出江口者凡二十余里,江流湍悍,故道光元年特建一局,合上为五局,红船一,凡四只。”[6](P197-198)

太平天国战乱对南京救生局的设施造成了严重破坏,同治年间,在江宁知府涂宗瀛的主持下,救生局再次恢复。同治《续纂江宁府志》记载:“(太平天国)乱后,仅存城局之屋,幸旧时碑字完好可辨。同治四年,邑绅悉心规复,江宁知府涂宗瀛为之募捐理产,乃复城内总局并沿江分局。现设广生、普济、定波、观澜、安渡、履挤、惠生、慈云八红船。至验瘗、陆路倒毙、施材、施药、施茶、施米各事仍循旧章。嗣又经办保婴订议,常年以二十名为额。经费则出自洲田、房屋产息钱并钱米,绸布、砻坊、杂货各铺善士月捐以济之,曾文正公(曾国藩)又拨以上新河木捐复旧章也。事虽民办,而厘奸剔弊,有势力不逮者,均请官治之。”[7](P289-290)

(四)其他救生船局

常州府所属江阴、靖江北临长江,风高浪急,行旅、商船覆没溺毙事故时有发生,故设有培心堂、救生局等水上救生慈善机构。道光《江阴县志》详细描述了江阴培心堂设立的原因:“兹邑北濒大江,商舶民船猝遇暴风,动遭覆没。道光间,署县陈延恩悯行旅沉溺之惨,思仿京口设救生船以济之。”[8](P282)光绪《江阴县志》记载培心堂的创建及发展:“(培心堂)在北外黄田港口,居遭风舟覆无可栖者,海宁陈道修请建。道光二十年,署县陈延恩谕董(事)季忻先雇钻浪船于风涛汹涌时出江救护,禀奉巡抚、学使、府厅捐廉为倡及士商集资建造红船舢板。咸丰十年,毁于兵燹。嗣后,借与厘局就基建屋。同治八年,邑人谢环等呈请兴复,就原址北首建屋三楹,侧屋一间,先设舢板船两只,捞救遭风溺水人船。”[9](P86)光绪《靖江县志》记载靖江县救生局:“澜港设救生红船一支,……乾隆六年,熊侯琫通详建造。……额设舵工一名,水手五名,岁给工食银六十四两,按季赴藩库具领。道光十三年覆坏,士民捐资重建,每月由官绅捐给工食,给发岁修及救生赏钱。光绪二年,拨庵田二百亩,以岁入租息充救生局经费,勒石以垂永久。”[10](P467)光绪年间,江阴培心堂和靖江救生局合并为江靖救生义渡局。民国《江阴县续志》记载:“光绪十四年,知县许之轸、靖江县张嘉言集两邑士商议,合设义渡救生,移建局所于黄田港东岸港口,筑义渡码头,建正屋五楹,中祀倡捐官绅之位,两旁侧屋四间,与靖江八圩港同时并举。翌年,工竣,更名为江靖救生义渡局,两县汇详立案。江阴为总局,靖江为分局,收支分配总局主之。原有救生红船二艘,与靖江合设义渡后,添置四艘、舢板一艘。”[11](P59)淮安府盐城县也设有救生船。光绪《盐城县志》记载:“道光初,邑人丁长民、金遐昌等捐钱置船三只于东北两闸拯溺。(道光)三十七年,邑人阮师轼等捐钱五百六十千买恒生堂市房十七间,岁租归救生船及茶亭公用。后张观恩、张廷恩等复于登瀛桥下复置救生船一只。”[12](P353)

三、救生慈善机构的管理及运作

救生慈善机构创建之后,大多制定有严密而细致的管理章程。在这些管理章程和条例中,对涉及救生的各项事务都做了极为明确的规定。在众多救生慈善机构中,南京救生局的管理最为严密和完善。

(一)南京救生局

余治记载:“金陵救生局嘉庆八年,始建于江宁之龙江关。至十八年,同人徙故址稍西建楼临江,舟之往来者,远近上下莫得隐遁。请于大府,董以乡之士大夫,凡救一人生者钱若干,死者三之一。虽非局中所救,无问其生死,送之局,受钱而去。其饮食衣履,及死者棺槥葬埋之费,皆局任之。故是局之设未及三年,而全活不可胜计。”[1]南京救生局虽然属于民间慈善组织,但得到官方大力支持,有官方颁发的凭证。更重要的是,救生局所订条规由官方颁布,凡违反救生局条规者由地方当局究办,使条规具备官方法令效力。南京救生局的主要目的在打捞落水者,减少船舶翻沉事故的发生,同时还担负船舶航行安全的职责。

南京救生局可以进行船舶登记,限定船舶载重量。他们对境内船舶逐个进行检查,并将它们划分等级,依据等级来确定载客数量。各类船舶都由救生局分别编号,登记造册。为了便于识别监督,救生局派人在各船两侧涂上标记,用白漆大字写上船舶编号、船主姓名、限定人数,并加红色边框,相当显眼。《得一录》卷四之三记载“上下江面各岸口,摆江舡只,例应编立字号,分别大中小舡,额载人数,以妨多装覆溺。以装三百担为大舡,二百担为中舡,一百四五十担为小舡。查例载大舡,每只装二十五人,中舡二十人,小舡十五人。每货一担,抵人一名;每牛驴一匹,抵一人;猪羊大者,抵一人;中者二抵一,小者三抵一。业经委员于舡两旁载明第几号、大中小舡、舡户某人、该装人数若干,连同挂帮各舡,用白粉朱圈一律大书,仿崇明沙舡之例,永远存记。嗣后,摆江如有增添更替,即由分防之员照例粉书,由救生局项目造报,以杜遗漏。其未报官编入字号及未书旁之舡,概不准于江面装渡,违者立拿重惩。其已编号各处江舡,敢复违例多装,一经绅士查明,许即禀候锁提舡户,严行惩治,枷示江干,并将舡只充公,以儆玩违。又,无桅舵凉篷等项小舡,只许渡河,不准出江。其瓜撇、时马、小划等舡,许装六七人,稍宽者至八人为止,敢有贪利多载,冒险出江,除提舡户严究外,亦将舡只充公,以垂炯戒。”[1](P13)

南京救生局限制运价,严禁敲诈勒索。有些船户为了多捞钱,在江心制造种种险情,威胁乘客多交资费,或与乘客争执斗殴,不仅使乘客经济受到损失,而且常常因此发生船舶翻沉事故。为此,救生局在条规中专门作出规定:收费地点必须在渡送过江泊岸后,禁止在江心收费。对有敲诈勒索行为的船户,一旦查实,即给以严惩:“摆江装载,自应渡送过江,泊岸后,照例取钱卸载。查近日舡户每有载至大江中流,任意勒索,及装送病人、与夫婚丧过渡格外留难,种种恶习,或至因争失事,深堪痛恨。此后,倘敢仍蹈故辙,许被索之人报之公局,查明禀究。其报局之人,即刻放行,免致拖累。至凉篷等舡,敢有在于河道勒索横争者,亦许被索之人,照江面之例报局,禀究不贷。”[1](P13)针对有些善于泅水之人串通船户假意落水,骗取赏钱的行为,一旦查出,也将给予严惩:“查有等惯于泅水之人,串同快保舡户人等,假意落水救起,希冀犒劳分肥,一经查出,除将得钱之人提案追罚,严加惩治,枷号游示外,定将包容扶混之胆玩快甲人等,一并拿究。”[1](P14)救生红船除专门用于水上救生外,不准挪作他用:“红舡四只原为救生而设,自应遵照宪定章程,不得滥捉差使,移调日巡,亦不得通情借用。倘红舡或私自揽载,本局察出,立将全船水手革退。”[1](P14)

救生局在恶劣天气可以发布禁航令:“摆江渡舡,遇风狂浪大之时,除公文馹马相机行止外,惟来往行人,当俟风平浪静过江,不得冒险抢渡。现在奉宪印发大风止渡旗,交局收管。若遇风起,救生局竖旗后,各舡户即当停泊,倘敢抗违,由局禀请拿究”。[1](P14)南京救生局的首要任务是抢救因船舶失事而落水的人。该局的救生设备是三艘救生船。救生船普遍涂为红色,故又称为红船。红船有专门雇佣的水手,轮流在险要江面巡游。为了随时发现险情,救生局还在沿江一带建有瞭望台,时称“迎江高楼”,有专人守望,发现船舶失事,立即组织救援。

南京地区江面宽阔,河道纵横,渡口码头众多,仅靠几艘专业救生船显然不够。为此,南京救生局还依靠广大船户进行水上救助。长江上的事故由渡江船舶施救,其他河流则由小船施救。为了鼓励这些船户履行抢救义务,南京救生局条规中还规定了奖惩办法:“江面遇有覆舟人口,责成摆江舡户抢救。河道溺水人口,责令凉篷船户救护。每救活一人,赴局领犒劳钱一千文;如值外江暴风,加倍钱二千文。捞尸一口,给钱三百文,凡救起不活,与救援者无涉。该船户等,务当临时踊跃,保全生命,切勿观望贻误,亦不得藉救生之名,乘间抢匿失风货物,察出定即照律治罪。”[1](P12)

对于落水被救活命者,救生局也免费提供种种方便:“江河救护活人,局中预备衣帽、衾褥、履袜等件,以备更换,该快甲即便知照家属领回。其有住处较远,暂留在局将息,以三日为期,倘实贫苦无出,量给路费回家。”落水死亡者,救生局还负责善后处理:“江面遇有漂淌尸身,该舡户随时捞起上岸。局内司事鸣知该处坊甲,验明男女面貌,约略年岁及身穿衣服、鞋袜、佩带各件,逐一唱报局中,登载瘗旅底簿。即用局材一具,殓布二幅,纸锞一千,石灰十斤殓埋。局设义冢,标记待认。局给抬埋钱四百文,筑堆高三尺,坑深三尺,宽七尺务须如式。……倘尸身或有伤痕,该坊甲即赴县报验,局中给棺收殓,抬至官设义塚”。[1](P12)

(二)江阴救生局

余治在其《得一录》卷四之三《救生局章程·附江阴救生局酌改规条》还记载了江阴救生局的日常管理及运作情况:“风平浪静救得活人一名,送局赏钱一千文,黑夜加倍。狂风骇浪,救得活人一名,送局赏钱二千文,黑夜加倍。捞得港内浮尸一具,送局赏钱四百文。捞得港内棺木一具,送局赏钱五百文。捞得江中浮尸一具,送局赏钱八百文。捞得江中棺木一具,送局赏钱一千文。捞获遇难空船及客人货物送局,凭局董公同酌估,约值钱一千者,赏钱三十文。如有私行索贿,不即送局,及隐匿客货,私藏入己,不归还原主者,董事送县究追,照例治罪。凡有犒赏,不论救生红船帮救舢板,及一应来往船只,救获送局,皆照例给赏。局使及水手人等,平日无事,即令四出收拾字纸,另加奖励。分别净秽,入炉焚化,秽者必洗净晒焚,字灰收存包好,藏救生船内,多则送入江心。局中供天后圣母神位,遇有大风,则主局者急应衣冠拜祷,以祈默佑。救出生人,理应向天后神前焚香叩谢,必考其平日有无过愆,曾否溺杀儿女,有则改之。无则亦须发愿回家逢人劝救,庶不负天后救命恩也。”[1](P15)

(三)无锡救生局

光绪《无锡金匮县志》记载无锡救生局:“在吴塘门,咸丰五年,邑人葛瑗等募捐创设。俾太湖渔船以拯溺者,拯一人,给钱四千,已毙者减其数。”[13](P496)余治在其《得一录》卷四之三《救生局章程·附无锡太湖救生局规条》记载了无锡救生局的日常管理及运作情况:“设立救生局公所在吴塘门口,墻上书救生局三大字,并立县中告示石碑一个。公举董事数人,同心协力,轮流稽查,始终如一。此外,帮办之人,应给工食者,遇事临时酌给,以免平时浮费。各董办事时,饭食、油烛、船只等项,亦归局中开除。”[1](P18)

为了鼓励太湖上的众多渔船参与水上救生,无锡救生局条规中同样规定了奖惩办法:“救生本应另设船只,但湖面广阔,船数少置,不足济事;多置,经费又大。惟渔船每遇大风出港捕鱼,船数动以百计,即谕渔船救生,最为省便。或有别项船,适值救生,亦一体给赏。湖面遇有覆舟人口,责成渔船及各色船抢救。每救活一人,赴局领犒劳钱二千文。如值暴风,领犒劳钱三千文,捞尸一口,给钱七百文。凡救起不活,与救援者无涉。该渔船务各临风踊跃,保全生命,切勿观望贻误。不得藉救生之名,乘间抢匿失风货物,察出定即送官惩治。”[1](P16)

对于落水被救活命者,根据不同的情况,救生局同样提供种种方便:“救护活人,局中预备衣帽、被褥、履袜等物,以备更换,该地保即知照伊家领回。其有住处较远,暂留在局安息,以三日为期。倘实贫苦无奈,量给路费回家。”[1]落水死亡者,救生局还负责善后处理:“遇有漂荡尸身,该渔船随时捞起带岸,局中司事协同地保验明男女面貌、约略年岁及身穿衣服、鞋袜、佩带等物,遂一登载瘗埋底簿。即用局材一具,敛布三幅,皮纸一刀,石灰七斗,殓埋义冢,标记待认。局给抬埋钱四百文,路远酌加。筑堆高二人,坑深三尺,宽六尺,务须如式。倘草率不坚,一年内坍卸者,着原埋土工赔修。若尸身或有伤痕,该地保报明恒善堂,填给联票,赴县报验。局给相验钱二千,饭食钱四千,船只钱四千,给棺收殓。”[1](P17)针对有些善于泅水之人串通船户假意落水、骗取赏钱的行为,救生局也规定一旦查出,将给予严惩:“查有惯于泅水及无业等人,或串通船户假意落水,或乘一破舟伪为将覆,救起,希冀犒劳分肥,一经查出,送官追罚,严加惩治。此等弊端,客船货客异乡之人或难串通,若近地之人、无货之船、失业之徒,尤宜细心查访,方可发给赏钱。但不可因疑致刻,藉词吝给。阻人好生之机。”[1](P18)我们不难发现,无锡太湖救生局制定的章程和规条与南京救生局有众多相似之处,这很明显是受到了南京救生局的影响。

四、结语

清代是中国古代慈善事业发展最为成熟和完善的时期,出现了包括救生慈善机构在内的众多善会和善堂。救生船局是官方和民间设立的专门负责水上救助的慈善机构。由于水网纵横,河流密布,水上运输繁忙,人员往来频繁,再加上经济富庶、慈善氛围浓厚,清代江苏地区水上救生慈善事业极为发达,出现了包括救生船局在内的众多慈善机构。在众多救生慈善机构中,以镇江京口救生会和南京救生局的发展最具有代表性。镇江京口救生会建立时间较早,历史最为悠久,对周边地区救生慈善机构的建立和发展起了辐射和带动作用。南京救生局则因为规模较大,管理严密,其管理章程为众多救生慈善机构所仿效。救生慈善机构创建之后,大多制定有严密而细致的管理章程,在这些管理章程和条例中,对涉及救生的各项事务都做了极为明确的规定。这些管理章程和条例,使得救生慈善机构的运作取得了显著成效,也给我们留下了宝贵的经验和启示。在慈善机构的创建和发展过程中,以地方士绅为主体的民间力量发挥了重要作用,官方和民间的密切合作成为推动清代江苏水上救生慈善事业发展的重要因素。

注释:

①有关清代长江救生慈善组织的研究成果详见蓝勇《清代长江上游救生红船制续考》,《中国社会经济史研究》,2005年第3期;杨国安《救生船局与清代两湖水上救生事业》,《武汉大学学报》(人文科学版),2006年第1期;鲜健鹰《清代湖北的救生红船及其事业》,《华中师范大学研究生学报》,2007年第2期;吴琦、鲜健鹰《一项社会公益事业的考察:清代湖北的救生红船》,《中南民族大学学报》(人文社会科学版),2007年第4期;孙之祜《康熙皇帝与中国古代水上救生事业》,《中国海事》,2009年第11期;顾川洋《乾隆年间官办救生船浅述》,《历史档案》,2010年第4期;蓝勇《清代长江红船救生的地位和效果研究》,《中国社会经济史研究》,2012年第3期;哈恩忠《乾隆朝整饬江河救生船档案》,《历史档案》,2013年第1期;蓝勇《清代长江救生红船的公益性与官办体系的衰败》,《学术研究》,2013年第2期等。

[1]【清】余治.得一录[A].近代中国史料丛刊三编(第92辑)[C].台北:文海出版社,2003.

[2]【清】吕燕昭,姚鼐等.嘉庆新修江宁府志[A].中国地方志集成·江苏府县志辑(1)[C].南京:凤凰出版社,2008.

[3]【元】脱因修,俞希鲁(纂).至顺镇江志[A].中国方志丛书·华中地方(171)[C].台北:成文出版社(据元至顺三年刻本影印),1975.

[4]【清】张玉藻,翁有成等.民国续丹徒县志[A].中国地方志集成·江苏府县志辑(30)[C].南京:凤凰出版社,2008.

[5]【民国】何绍章,冯寿镜等.光绪丹徒县志[A].中国地方志集成·江苏府县志辑(29)[C].南京:凤凰出版社,2008.

[6]【清】莫祥芝,汪士铎等.同治上江两县志[A].中国地方志集成·江苏府县志辑(4)[C].南京:凤凰出版社,2008.

[7]【清】蒋启勋,赵佑宸等.同治续纂江宁府志[A].中国地方志集成·江苏府县志辑(2)[C].南京:凤凰出版社,2008.

[8]【清】陈延恩,李兆洛等.道光江阴县志[A].中国方志丛书·华中地方(456)[C].台北:成文出版社(据道光二十年刊本影印),1983.

[9]【清】卢思诚,冯寿镜等.光绪江阴县志[A].中国地方志集成·江苏府县志辑(25)[C].南京:凤凰出版社,2008.

[10]【清】叶滋森,褚翔等.光绪靖江县志[A].中国地方志集成·江苏府县志辑(5)[C].南京:凤凰出版社,2008.

[11]【民国】陈思,缪荃孙等.民国江阴县续志[A].中国地方志集成·江苏府县志辑(26)[C].南京:凤凰出版社,2008.

[12]【清】刘崇照,陈玉树等.光绪盐城县志[A].中国地方志集成·江苏府县志辑(59)[C].江苏古籍出版社,2008.

[13]【清】裴大中,倪咸生等.光绪无锡金匮县志[A].中国地方志集成·江苏府县志辑(24)[C].南京:凤凰出版社,2008.