论临夏话中的后置介词

安丽卿

(兰州大学 文学院,甘肃·兰州 730030;西北民族大学 文学院,甘肃·兰州 730030)

现代汉语普通话的介词是“依附在实词或短语前面起标记作用”的一类虚词,都是前置词,但有的汉语方言不仅有前置介词,还存在后置介词,如甘肃临夏话。临夏回族自治州位于甘肃西南部,是个汉、回、藏、保安、东乡、撒拉等多民族杂居的地区。临夏话的后置介词与临夏方言的语序类型密切相关,在其SOV语序中发挥了重要作用。

临夏话特殊的语法现象引起了学界的广泛关注,马树钧、王森等注意到临夏方言语序同普通话相比的特殊之处,雒鹏、张建军等认为临夏方言语法是语言接触所导致的,徐丹、张安生则进一步讨论了其中格标记的语法意义和句法功能。但是将后置介词作为研究对象的却并不多见。本文从介绍临夏话的后置介词入手,讨论其语序类型学的意义,并试图分析其来源。

一、临夏话的后置介词类型

(一)用在前置宾语后及作为比较标记的“哈”

1.出现在前置动词宾语后面,是宾语前置标志。临夏话不同于普通话的一个特殊语法现象是既存在普通话的主谓宾(SVO)语序,同时还经常使用主宾谓(SOV)语序表达。按照SOV语序表达的句子,其宾语后常出现“哈”加以标记。文中例句均为作者田野调查所得及“临夏花儿”中的用例。如:

(1)阿大我哈蹦给了一脚。(爸爸踢了我一脚。)

(2)你饭哈吃啦没吃?(你吃饭了没有?)

(3)尕马哈骑上了枪背呦,朝林棵放给两枪呦。(骑上了小马背上了枪,朝树林放上两枪。)

“哈”在临夏话中是个使用频率较高的后置介词,常出现在前置宾语后进行标记,读轻声。我们知道“人类语言的40%多是SOV型的,其中绝大多数都有宾格标记”。之所以出现这种现象有着交际方面的原因:主语和宾语通常都是名词,在SOV型语言中都在谓语之前,且因话题化等原因二者位置可以互换;如果没有适当的标记对其语法性质加以区别,就会造成表达上的歧义。临夏话中并非所有的前置宾语后面都会出现“哈”,如果宾语生命度高,定指度高,容易和主语混淆,就必须用“哈”标记,如例(1);如果宾语生命度低,定指度低,或者直接就是无生性名词,那么宾语标记就可有可无,如例(2)。例(3)为“临夏花儿”中的句子,其中的“哈”虽然就表义而言意义不大,但它强化了歌词表现的情绪,有着浓郁的地方风味,是歌词格律所必需的,省略不得。

2.出现在双宾句中表人的间接宾语后,用来标明间接宾语。如:

(4)阿哥兄弟哈给的了一个笔。(哥哥给了弟弟一只笔。)

(5)你你的阿娘哈兀个事情说的。(你告诉你妈妈那件事。)

“主语+间接宾语+哈+动词+直接宾语”,这是临夏话最常见的双宾语语序。刘丹青(2013)曾说:“给予类双及物结构最自然最不受限制的句法实现是客体作宾语而与事作间接格,而不是双宾语结构,这种情况反映了客体与动词的关系紧密度超过与事与动词的关系紧密度。”因为受事宾语和与事宾语同动词的关系有所差别:受事和动词关系更为密切,更为直接;与事同动词则更为疏远,更为间接。所以与事作为间接宾语都是有标记的,需要靠介词来引进,而受事作为直接宾语则是零标记。临夏话和藏语、撒拉语、土族语、保安语等SOV语言一样,间接宾语后面有个后置介词“哈”,而直接宾语则是零标记。

3.出现在介宾短语的宾语后面,引出动作行为所关涉的对象。临夏话表示动作行为所针对、关涉的对象时,通常是直接在该名词或代词后加“哈”。根据表义具体分为:

其一,相当于普通话介词“给”。如:

(6)这个手机是我他哈买给的。(这个手机是我给他买的。)

(7)我小张哈电话打的了。(我给小张打过电话了。)

其二,相当于普通话介词“把”。如:

(8)阿藏你兀个桌桌哈搬过。(现在你把那张桌子搬走。)

(9)你我哈哄的了多少次,我心里有卡码哩。(你把我哄了多少次,我心里有数呢。)

其三,相当于普通话介词“对”。如:

(10)徒弟娃师傅哈当人得凶。(徒弟对师傅非常好。)

(11)天大的冤枉我哈说,亏死了旁人哈嫑说。(天大的冤屈对我说,冤枉死了也别对别人说。)

4.出现在比较句中比较基准后的“哈”。如:

(12)我尕王哈比不过。/我尕王哈不到。(我比不过小王。)

(13)丫头女婿哈大者一岁。(姑娘比女婿大一岁。)

普通话的比较句格式是:“主体+比较标记+基准+结果”,临夏话是“基准”出现在“比较标记”之前,而“哈”则依附在比较标记后对它进行标示。这种结构形式和蒙古语、土族语、撒拉语的句式相一致。

(二)表示凭借的工具、材料、偕同对象的“啦”

“啦”在临夏话中也经常使用,其用法主要有两大类:一是出现在名词、代词后引出所凭借的工具、材料或偕同的对象等,是个后置介词;二是作为语气词出现在句中或句末,表示陈述、疑问语气。本文主要论述“啦”的第一种用法。

1.表示凭借的工具。如:

(14)作业要钢笔啦写啦。 (作业要拿钢笔写。)

(15)七寸的刀子啦杀羊哩,花儿啦宽心者哩。(用七寸的刀子杀羊,用花儿宽心。)

2.表示依据的材料。如:

(16)报纸啦打了个仰尘。(用报纸糊了个顶棚。)

(17)萝卜白菜的我不吃,我吃时清油啦拌哩。(我不吃萝卜白菜,我吃的时候要用清油拌呢。)

3.表偕同的对象。如:

(18)他尕强啦一搭上学去啦。(他和小强一起上学去了。)

(19)你我的尕妹啦地边上坐,不知道羞,心底里得下病了。(你跟我小妹地边上坐,不知道羞,让我心里有病了。)

(三)表时间、地点起始的“嗒”

临夏话的“嗒”经常出现在时间名词以及方位、处所名词后,用来指出开始该动作的时间和地点,类似于现代汉语的“从”。

1.在时间名词后,表动作行为发生的时间。如:

(20)年时嗒上开小学了。(从去年开始上小学了。)

(21)明明们初七嗒上班者。(明明们从初七开始上班。)

2.在处所名词后,表动作行为发生的起点。如:

(22)这是北京嗒来的人。(这是从北京来的人。)

(23)临夏嗒到兰州要三个小时啦。(从临夏到兰州需要三个小时。)

有时还会出现在其他名词或疑问代词的后面,指出动作行为经由的路线或缘由。如:

(24)他哪里嗒知道去哩? (他从哪里知道呢?)

(25)窗子里嗒他哈撂的。(从窗户扔给他。)

(四)表示时间界限的“塔啦”

“塔啦”这个词用来表示时间的界限,常放在时间名词之后,类似于现代汉语的“到……(时候)”。如:

(26)你晌午塔啦早起还没吃啦?(你到中午了早饭还没吃吗?)

(27)年时的发票八月塔拉就不能报啦。(去年的发票到八月就不能报了。)

“塔拉”除了跟在名词后面外,还会出现在动词后面,仍然表示时间上的界限,如:

(28)他来塔拉把钱拿上。(等他来的时候带上钱。)

二、临夏话中后置介词的来源

根据语序普遍性理论,一般情况下,能成为支配性语序的只有SVO、SOV、VSO三种,而汉语则通常被认为是SVO语序。但我们发现作为汉语方言之一的临夏话具有鲜明的SOV语序类型特征,且有较为发达的后置介词与该语序类型相一致。

临夏方言之所以有特殊的SOV语序,这是社会和历史两方面的原因影响而成。在历史上,临夏曾称河州,不仅是西北的军事重地,而且自古就是各少数民族人民从事经济贸易的主要城市。先后有汉、藏、回、东乡、保安、撒拉、裕固、土、蒙古等多种民族在这块土地上繁衍生息,世代相依,这些少数民族语言都是典型的SOV语序。在长期共同生活中,语言发生了接触融合,临夏话作为汉语方言成为主要的交际语言被各民族人民使用,但同时自身受到少数民族语言的影响而发生了结构形态方面的变化。在长期的接触交往中,蒙古语对临夏汉语方言产生了一定的影响,这种影响在今天的临夏方言中仍然可见,如使用SOV语序表达,在前置的宾语后面出现后置介词“哈”。因此,我们认为临夏话中的后置介词“哈”是受到蒙古语影响而用来表示前置宾语或比较的一个语法标记,但就其来源而言,它本身是个汉语词,是“行”在不同方言中的变音形式。临夏话在形成SOV语序的过程中,借鉴吸收了阿尔泰系语言的“格”范畴,出现了有别于现代汉语的后置介词。

1.“哈”的来源

临夏话的“哈”,桥本万太郎(1983)认为与中古的“行”有同源关系。余志鸿(1992)指出“行”是蒙古语宾格、位格、与格、离格等后置词的对译,是语言接触中的“借用”。江蓝生(1998)经过考证,认为元代汉语后置词“行”是“上”的变音,只是个语法标记,其语法功能就是提前宾语或补语。

2.“啦”的来源

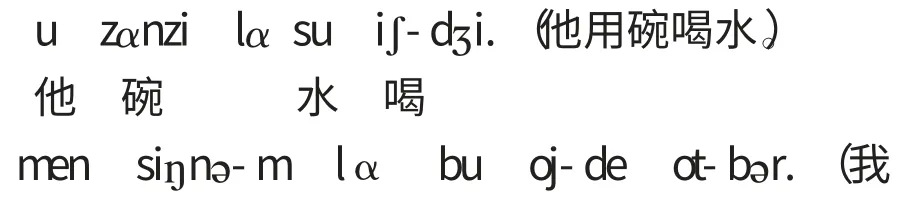

关于“啦”的来源,马树钧(1984)认为它可能是个和撒拉语后置词“lα”同源的语素。如撒拉语:

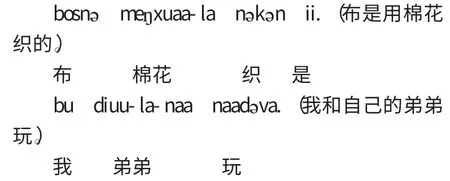

其实临夏话中的“啦”在读音、意义、用法上不仅和撒拉语中表支配主格的后置词“lα”完全相同,和土族语中的造联格“la”也完全一致,如土族语:

到目前为止,在历代文献中尚未发现汉语中有和“啦”同源来表工具、材料和偕同对象的后置介词,所以我们认为临夏方言中的“啦”可能是一个从语音形式到语法结构都从阿尔泰系语言中借用而来的词。

3.“嗒”和“塔拉”的来源

关于临夏话“嗒”的来源,钟进文(1997)认为它和西部裕固语有相同的成分。如:

通过例句发现临夏话中的“嗒”与突厥语族西部裕固语的“ta”语音、语义、用法完全相同,也许是一个从突厥语族借来的后置词,对此还需要进一步的研究。

至于“塔拉”,钟进文指出它同蒙古语、保安语的后缀同源。保安语的“təla”是个表限度的副动词,主要用来表示动作所达到的目标、限度,如:

而蒙古语的副动词“tǎl/tǒl”则表示以某个动作、状态的发生为限,来结束另一个动作。

可以看出,临夏话的“塔拉”与保安语的“təla”、蒙古语的“tǎl/tǒl”在用法上具有一致性,主要出现在名词后表示时间上的界限,语音上也较为相近,可能是受到保安语和蒙古语的影响而产生的。

三、结语

区别于现代汉语普通话只有前置介词,临夏话还有较为发达的后置介词。这些后置介词在人们日常生活中使用频率高且语法意义多样,常见的有“哈”、“啦”、“嗒”、“塔拉”等。通过与语序共性原则的比对,我们发现临夏方言已经具有了SOV语言的突出特征,而这些后置介词同临夏话的语序类型也是相和谐的。考察这些后置介词的来源,发现它们是受到阿尔泰系语言“格”范畴的影响而产生,有的是只借用了其他民族语言的语法结构而保留了汉语的语音形式,有的从语音形式到语法结构都从外民族语言借用而来,还有的目前只是种猜测,尚需进一步研究。

[1]刘丹青. 语序类型学与介词理论[M]. 北京:商务印书馆,2013-10.

[2]王 森. 甘肃临夏方言的两种语序[J]. 方言,1993,(3).

[3]桥本万太郎. 北方汉语的结构发展[J]. 语言研究,1983,(1).

[4]余志鸿. 元代汉语的后置词系统[J]. 民族语文,1992,(2).

[5]江蓝生. 后置词“行”考辨[J]. 语文研究,1998,(1).

[6]道布. 蒙古语简志[M]. 北京:民族出版社,1983-02.

[7]马树钧. 汉语河州话与阿尔泰语言[J]. 民族语文,1984,(2).

[8]林莲云. 撒拉语简志[M]. 北京:民族出版社,1985-10.

[9]照那斯图. 土族语简志[M]. 北京:民族出版社,1981.

[10]钟进文. 甘青地区独有民族的语言文化特征[J].西北民族研究,1997,(2).

[11]布 和,刘照雄. 保安语简志[M]. 北京:民族出版社,1982.

[12]J.H.Greenberg. 某些主要跟语序有关的语法普遍现象[J]. 陆丙甫,陆致极,译. 国外语言学,1984,(2).