民、汉、英三语背景下云南少数民族大学生语言态度研究

杨 玉

(昆明理工大学 外国语言文化学院,云南·昆明 650500)

一、引言

三语主要指除了学习者的母语和已经掌握的第二语言之外,目前正在学习的一种或多种语言。[1]对少数民族而言,他们的三语指本民族语、汉语及另外一门语言。本文中少数民族大学生的三语背景主要指他们的语言学习背景,大多都有本民族语、汉语和英语的学习经历,进入大学后,由于学习环境的变化,他们接触到的是来自全国各地的同学,在不同语境下就会使用不同的语言。

语言使用者在社会交往中,往往因为交际对象的不一样,而选择不同的语言变体,他们对某种语言变体的选择在一定程度上能揭示他们的语言态度。王远新认为,“在双语或多语社会中,人们对一种语言或文字的社会价值形成一定的认识或做出一定的评价,这种认识和评价通常称为语言态度。”[2]邬美丽指出,语言态度由“好听”、“亲切”、“有用”和“有社会影响”四个要素构成。[3]本文基于这一分类,从语言的好听度、亲切度、有用度及社会影响力四个维度来调查云南少数民族大学生对民、汉、英三种语言的语言态度。目前,国内研究大多集中在某一特定地区某少数民族群体对民汉双语的态度进行调查[4-6],针对三语态度进行调查的还比较少,原一川等对云南省跨境民族学生的三语教育态度进行了调查,发现云南跨境民族学生在三语教育中,认为自己不仅能学好自己的民族语,还能学好汉语和英语。[7]本文采用问卷调查的方式,了解云南高校少数民族大学生的语言态度,以期为云南少数民族三语教育及少数民族语言政策制定提供启示。主要研究问题有:

(1)云南少数民族大学生对本民族语、汉语及英语的态度如何?

(2)语言态度是否存在族际差异?

(3)影响语言态度的因素具体有哪些?

二、研究设计

(一)调查对象

问卷调查对象为云南省四所高校(昆明理工大学、云南民族大学、云南师范大学及玉溪师范学院)在读少数民族大学生。共发放问卷650份,回收有效问卷546份,有效回收率为84%。546名被调查对象中,彝族130名,白族106名,傣族57名,壮族39名,哈尼族30名,苗族23名,其余161名学生由于单个民族人数不足20名,直接统称为“其他少数民族”,主要包括纳西、傈僳、景颇、佤、藏、拉祜、蒙古等少数民族。

(二)调查问卷

调查问卷分为两个部分,第一部分为个人情况,第二部分为语言态度,该部分内容主要参考邬美丽(2007)的问卷,并适当改编。最终问卷由四部分组成,共22题。

第一部分为个人情况调查,共10题,涉及性别、年级、年龄、民族和父母的民族、家庭背景及父母受教育程度等信息。第二部分共4题,从语言好听度、亲切度、有用度及社会影响力四个维度来调查云南少数民族大学生对本民族语、汉语和英语的态度,问卷量表分成五级,分别对应为“不好听/不亲切、没有用/没有社会影响力”、“不太好听/不太亲切/不太有用/不太有社会影响力”、“一般”、“比较好听/比较亲切/比较有用/比较有社会影响力”和“非常好听/非常亲切/非常有用/非常有社会影响力”,统计分析时,五个级别对应记分为1、2、3、4、5分,语言态度的四个维度合计为20分。第三部分共8题,内容主要是少数民族大学生对家乡中小学教学的语言选择,以及他们对今后国内、国际交往中语言选择的看法。主观题主要考查被调查对象对三种语言的主观评价及他们学习讲汉语的目的,本论文暂不分析。经检测,本问卷的Cronbach alph为.85,调查数据均由SPSS 16.0软件进行分析处理。

三、 研究发现与讨论

(一)云南少数民族大学生对民、汉、英三语的语言态度

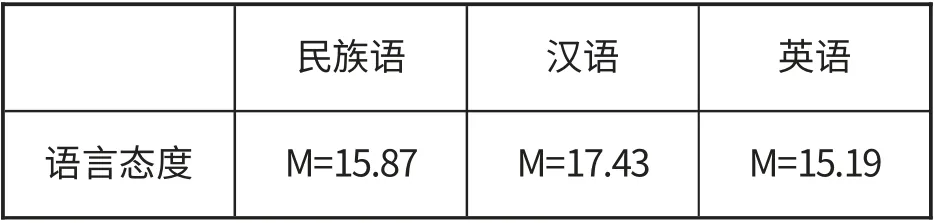

表1 :云南少数民族大学生对民、汉、英三语的语言态度总体情况

由表1可以看出,云南少数民族大学生对汉语的语言态度得分最高,对本民族语言的态度得分次之,最低的是对英语的态度得分。这说明,云南少数民族大学生对汉语的地位、功能以及发展前途等持有较为肯定的看法,而对英语的社会价值等评价相对低于汉语和本民族语的评价。

为了探究云南少数民族大学生民、汉、英三语态度的具体差异,对语言态度的四个维度的具体情况进行统计分析,每个维度总分为5分。

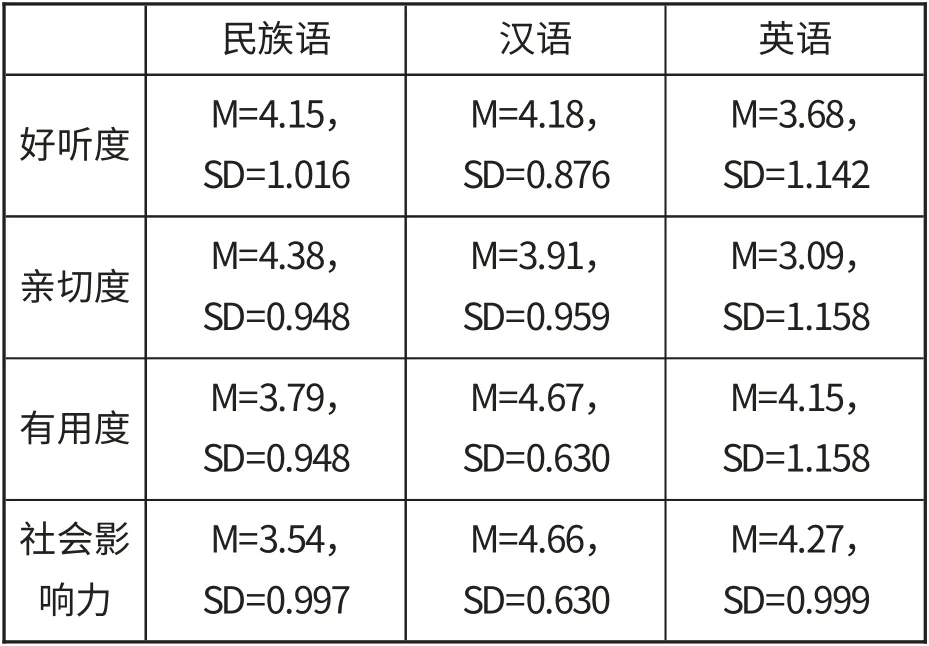

表2 云南少数民族大学生对民、汉、英三语的语言态度具体情况

从表2可以发现,云南少数民族大学生对本民族语和汉语好听度评价较高,其中汉语最好听,本民族语次之,英语最不好听。就语言亲切度而言,本民族语的得分大大超过了汉语和英语的得分,这说明,在云南少数民族大学生眼中,少数民族母语最为亲切,其次是汉语,英语最没亲切感。就语言有用度而言,汉语得分最高,他们认为汉语最有用,其次是英语,比较有用,而他们的少数民族母语由于使用范围较为狭窄,日常交流中,使用机会较少,所以有用程度最低。

语言社会影响力方面的得分和语言的有用程度基本保持一致,越有用的语言,越具有社会影响力。在他们看来,汉语的社会影响力最高,英语次之,而少数民族语言社会影响力相对较低。

(二)云南少数民族大学生民、汉、英三语态度的影响因素分析

为探究云南少数民族大学生语言态度的影响因素,使用SPSS16.0软件进行方差分析来验证云南少数民族大学生在语言态度四个维度计分是否存在人口变量上的差异,具体情况见表3。

表3 云南少数民族大学生民、汉、英语言态度单因素方差分析结果(F值和sig)

从上表可以发现,语言态度四个层面在多个人口统计指标上存在差异。本研究对存在差异的变量展开进一步的多重比较,得出的研究结论如下:

(1)民族

就民族语而言,哈尼族认为哈尼语最好听,彝族对彝语好听度认可程度最低;在语言亲切度方面,哈尼族得分最高,彝族得分最低;彝族对彝语的有用程度最认可,苗族对苗语最不认可;在语言社会影响力方面,傣族得分最高,壮族得分最低。就汉语而言,哈尼族认为汉语最好听,彝族认为汉语最不好听;壮族认为汉语最亲切,彝族认为汉语最不亲切;哈尼族认为汉语最有用,且最具影响力,苗族对汉语有用度和社会影响力认可程度最低。就英语而言,哈尼族对好听度认同程度最高,彝族最低;傣族对亲切度认同程度最高,彝族最低;就有用度而言,得分最高的是哈尼族,最低的是彝族,壮族对英语的社会影响力最为认同,苗族认同程度最低。

(2)性别

语言好听度层面存在性别差异的只有英语(sig=.003);语言有用度层面存在性别差异的只有本民族语(sig=.049);在社会影响力层面,汉语和本民族语都有显著的性别差异(sig=.005;sig=.020)。同时,除了本民族语的好听度这一个指标,其余所有语言态度的内容进行比较时,都是女性得分高于男性。这与邬美丽(2007)的研究发现有些不同。

(3)年级

不同年级大学生对民族语、汉语和英语的态度存在差异,在民族语的评价中,除大三学生对社会影响力的认同程度略高于大四学生外,其余三个维度都是大四学生认同情况最好。对汉语的态度中,除社会影响力是研究生得分稍稍高于大一学生之外,另外三个维度都是大一学生得分最高。在英语的好听、亲切、有用和社会影响力方面,也是大一学生认同程度最高。

四、总结与启示

(1)云南少数民族大学生对民族语、汉语和英语持积极、客观和理性的态度。他们在充分肯定本民族语亲切、好听的同时,也意识到民族语使用范围的局限及面临的危机。在英语全球化的趋势下,能保持对英语的理性态度,承认英语在国内国际交往中的重要性,但绝不盲从。

究其原因,进入大学后,绝大多数少数民族学生生活、语言、学习环境都发生了巨大变化,生活中要用普通话和来自全国各地的同学们交流;课堂上教师使用普通话授课,为此,他们对汉语的有用性和社会影响力都持有积极态度,充分肯定汉语在日常生活交际中的重要性。尤其是大一新生,他们要融入新的团体和班级,结交更多的朋友,都必须使用普通话为主要交流工具,这也是他们对汉语态度评价得分最高的原因之一。

而少数民族语言在他们眼中十分亲切、好听,主要是由于云南高校少数民族大学生大多来自于少数民族自治州或少数民族比较集中的地区,他们从小就用民族语和家里人、村里人沟通交流,所以,他们对自己的民族语感觉最亲切,也最好听。但是到了大学校园以后,他们周围同一民族的同学数量较少,使用民族语交谈的机会也不多,除民族院校外,其余高校少数民族聚会和活动较少。这样一来,在校期间,少数民族大学生基本不使用民族语,这也是他们对民族语有用度认同情况偏低的原因,语言使用范围受限,社会影响力也就大大降低。

对于英语,少数民族学生虽持肯定态度,但是却稍显矛盾和犹豫。从理性角度来看,他们已充分认识到英语的重要性和必要性,奖学金、就业、考研都离不开英语,大学英语也是大学学时最多的课程,所以他们对英语的有用性和社会影响力给予极高的认同度。从感性角度来看,英语却是他们头疼不已的课程,他们的英语水平大多不尽如人意。对英语的主观评价中也提到“难学”、“不会讲”等,对一门自己听不太懂、也不太会说的语言,在好听度和亲切度方面的认同情况也就相对较低。

(2)云南少数民族大学生民、汉、英三语态度存在族际差异。这和不同少数民族的生活环境有关。生活环境不一样,和汉语的接触程度及受汉语影响的程度就存在差异。山区的少数民族往往是小聚居模式,周围汉族居民不多,基本使用本民族语进行日常交际;坝区少数民族和周围的汉族接触更多一些,用汉语交流的机会相对更多;城郊地区的少数民族和汉族杂居,平时用汉语交流的机会更多。为此,来自不同生活环境的少数民族大学生对汉语的态度存在差异。

(3)云南少数民族大学生民、汉、英三语的语言态度现状及族际差异对云南少数民族语言政策制定及三语教育提供了启示。一方面,少数民族语言政策制定时要充分考虑少数民族语言的使用现状及少数民族群体的语言态度,尽可能在少数民族语言人才培养方面提供优惠政策,同时鼓励精通三语的少数民族大学生毕业后返回家乡工作,并提供就业补助或安家补贴,在公务员招聘或考研时择优录取能使用民、汉、英三语的少数民族大学生,这样能大大提升少数民族大学生对本民族语使用范围和社会影响力的信心,也有利于少数民族大学生母语保持及少数民族语言的传承与发展。另一方面,在少数民族基础教育阶段,应加大少数民族师资的建设,培养一批民、汉、英精通的教师,努力通过双语课程提高少数民族学生的语言水平并培养他们使用母语的习惯,久而久之,他们对母语的有用度层面的态度也会有所改变。

总之,本研究只对少数民族大学生的语言态度进行调查,未对他们生源地的语言教学模式、少数民族语言使用情况进行实地调查,在今后的研究中将深入实地调查,进一步探究影响少数民族语言态度的因素。

[1]Jessner,U. Metalinguistic awareness in multlingual: Cognitive aspects of third language learning[J].Language Awareness.1999,(8),201-209.

[2]王远新.论我国少数民族语言态度的几个问题[J].满语研究,1999,(1):87-99.

[3]邬美丽.语言态度研究述评[J].满语研究,2005,(2):121-127.

[4]高一虹,苏新春,周 雷.回归前香港、北京、广州的语言态度[J].外语教学与研究,1998,(2):21-28.

[5]龙玉红,卖丽哈巴.奥兰、张斌科.维吾尔族大学生的语言态度调查与分析——以新疆师范大学民考民维吾尔族大学生为例[J].新疆师范大学学报,2011,(6):102-108.

[6]王远新.新疆锡伯族聚居区的语言生活——察布查尔锡自治县乌珠牛录居民语言使用、语言态度调查[J].语言与翻译,2011,(2):22-30.

[7]原一川,胡德映,冯智文,李 鹏,尚云,原源.云南跨境民族学生三语教育态度实证研究[J].民族教育研究,2013,(6):80-87.