畲族契约文书现存状况及其研究路径

朱忠飞

(赣南师范学院 客家研究中心,江西·赣州 341000)

一、前言

契约文书是历史时期人们订立的权力与义务关系的协议或合同,涉及租佃、典当、买卖、借贷、继承、约定等方面。从19世纪到20世纪上半叶,日本、法国及国民政府都对契约文书的搜集、整理与研究开展了相关工作,取得了一定成果。20世纪中期,徽州地区的契约文书及其他历史文献大批外流,引起了许多中外学者的关注。近30年来,徽州、闽台、江浙、两广、四川、贵州等地的契约文书相继整理、出版,涌现出大量优秀研究成果,如徽州文书、清水江文书、石仓契约的整理、出版,有关这些区域的论著也大量问世。由于契约文书的大量发现,徽州、清水江和浙南也成为学术研究的热点地区。

对于契约文书的研究,历史学界有不同的研究兴趣,目前主要集中在社会经济史、商业史和法制史领域,社会经济史学者主要利用契约文书研究明清社会的生产关系、土地占有情况、土地所有权形态;[1]商业史的学者通过契约文书研究商业行为,关心使用权的出让和转让,股权分配、债务管理等情况;[2]而法律史的学者则关心契约成立时当事人的主体身份、“中人”现象、契约精神等问题。[3]这些研究取得了诸多成果,但从民族史角度进行研究则显得较为薄弱。契约文书作为与乡民生活息息相关的材料,它涉及普通乡民生活的方方面面,更反映了普通乡民参与其中的实践过程,对于民族史研究而言,这些资料尤为珍贵。它突破了传统民族史主要依赖他者书写之史料的不足,正视直接参与史料生产的族群成员的实践与思维,对理解历史上中国的族群历史与族群关系意义重大。

近年来,闽东、浙南等畲族聚居区发现大量与畲民有关的契约文书。这些畲族契约文书是历史上不同时间制造并遗存下来的,涉及田地、山场、房产、林木、合约、账册等众多种类。对于这些畲族契约文书的解读将有助于我们了解一个更加丰富多彩的畲族社会。下面就对畲族契约文书的现存状况、价值及其研究路径作一简要介绍。

二、畲族契约文书的现存状况

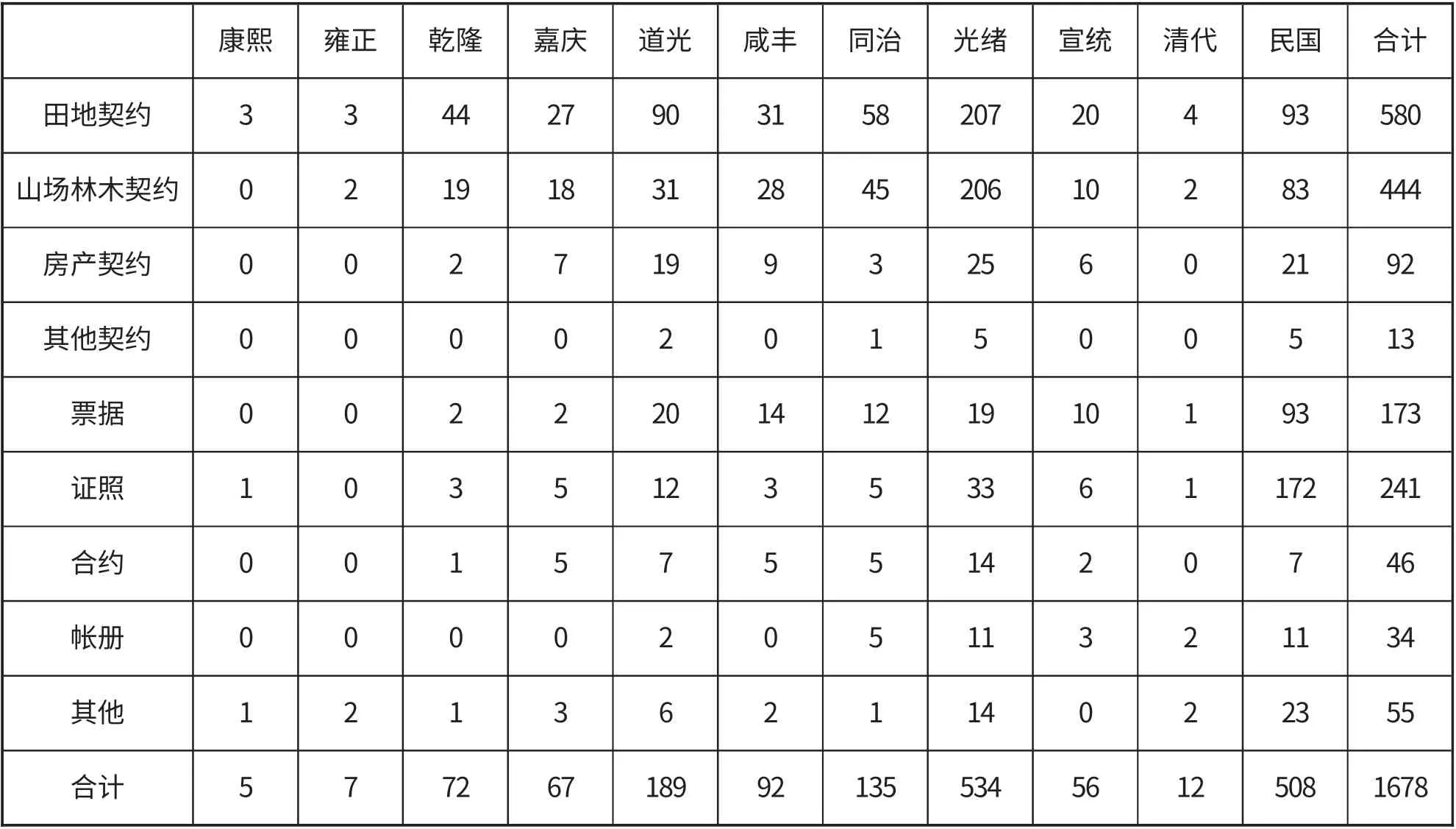

现在我们所见的畲族契约文书是不同时期流传、保存下来的。根据2013年畲族古籍普查成果《中国少数民族古籍总目提要·畲族卷》记载,目前收集到的畲族契约文书共有1678份,分别包括田地契约、山场林木契约、房产契约、其他契约、票据、证照、合约、账册等不同类型的契约文书,时间跨度从清康熙年间直至民国,详见表一:

表一 《中国少数民族古籍总目提要·畲族卷》契约文书各个时期一览表

从中可以看出,光绪年间和民国年间存世最多。就畲族契约文书的分类为看:田地契约580份、山场林木契约444份、房产契约92份、其他契约13份、票据173份、证照241份、合约46份、账册34份、其他类55份。田地契约和山地林木契约最多。

从时代上看,清中早期契约文书较少,康熙年间契约文书仅5件,但这并不说明在更早的时期就没有畲民契约了。因为除去《中国少数民族古籍总目提要 畲族卷》中整理的1678份外,大量的畲族契约文书还分散在乡村畲民手中,这就需要我们进行田野调查,进行广泛地搜集。如福建省少数民族古籍丛书编委会主编的《福建省少数民族古籍丛书·畲族卷——文书契约》中就收录了一份清代顺治十年(1653)松溪县溪东乡雷畲村的《游启祖田产退契》,其文如下:

毫田里立退约人游启祖,自置粮田叁百,土名坐落东山塅中,计作壹坵,右俱四至明白。今因缺银使用,情愿托中人说谕甘将前田出吐与买主前去耕种,甘受得过埂推收等件纹银贰拾柒两正。当日亲收足讫,不欠分厘。所退之后,再无异言、索贴、阻挡之理。即便癸巳年春,田退与杨春誉边前去耕作管业,再无易言返(反)悔。今欲有凭,故立退约为照。

顺治拾年贰月日

退约人:游启祖(画押)

说谕人:吴茂乐(画押)

见人:游朝翠(画押)

代笔人:吴茂乐(画押)[4]

从字面上看,这份契约主要记载游启祖将粮田退还杨春誉耕作,受得纹银二十七两。契约中并没有出现畲民,但事实上,它保存于雷畲村雷姓畲民手上,是因为该粮田随后为雷畲村雷姓所有。

而康熙十八年(1679)屏南巴地村的《吴安老田产退契》则是目前所知在契约中最早出现畲民人名的契约,其文如下:

立退契人吴安老,今因上年父在日,用价银买得二六都包(巴)地亲人蓝元潢田乙号,落坐本都一保,土名俗叫竹前,该田壹亩正。是安因为父亡年幼,自甘情愿照凭时价领得田价银壹两柒正,是安亲手收领,领完不欠分文。其田退还,叔元前去管业耕种,是安不敢阻挡。二家甘愿,各无异言。今恐有(无)凭,立字为照。

康熙拾捌年拾月日

立退契人:吴安老(画押)

劝谕人:召庆(画押)

在见人:吴朝岱(画押)

仝见人:吴朝朋(画押)

知见人:张德庸(画押)

代字人:张朝壬(画押)[5]

这份契约发生在清康熙十八年(1679),立字人屏南吴安老。村民吴安老父亲上年买得二十六都包地村(即巴地)畲民蓝元璜田一亩,因父亡年幼,将其退还原主蓝氏。顺治十年(1653)《游启祖田产退契》和康熙十八年(1679)《吴安老田产退契》两份契约对于研究清初畲汉经济交往提供了宝贵的资料。

就契约文书的地区分布来看,福建畲族契约文书最多,《中国少数民族古籍总目提要·畲族卷》的收录有1034份契约,其次为浙江,有583份,江西59份、贵州2份。

就福建畲族契约文书的分布来看,罗源县最多,为429份;宁德市蕉城区其次,为219份;其他县市的数量分别为:屏南县141份、古田县79份、松溪县71份、霞浦县39份、福清县34份、永泰县18份、福州市晋安区15份、大田县10份、华安县5份、寿宁县2份、柘荣县2份、漳浦县2份、尤溪县1份、上杭县1份。

这反映了畲族契约文书分布情况也大约与现今畲族的分布情况相符合,主要集中于闽东、浙南地区。值得注意的是,上面提到的畲族契约文书仅仅是这些年畲族古籍普查发现的。另外,《石仓文书》中也涉及到一些畲族契约文书,这些契约文书并没有被《中国少数民族古籍总目提要·畲族卷》收录。笔者在闽东、浙南的田野调查过程中,也发现了数量可观的一批畲族契约文书。由此可知,更多的畲族契约文书还收藏在民间,需要广大学者开展更为广泛的田野调查。

三、畲族契约文书的价值及研究路径

畲族契约文书作为畲民自己书写或与畲民密切相关的原始资料,是研究畲族历史不可多得的原始资料,具有十分珍贵的文献、史料价值。畲族历史文献比较有限,少量散见于正史、文人文集、笔记,其他则分散于各地方志中,以往对畲族的研究多使用这些文献。[6]这些文献都是汉人精英书写,部分反映了畲民历史上的概况,却难以深入探究畲民的经济、文化与日常生活,给畲族研究的深入开展造成了不少困难。畲族契约文书是畲民在日常生活中产生的文献,其原始性和真实性不容置疑,通过这些文献的研究可以回到历史现场,真切地体会畲民的生态环境、社会关系与文化网络,进而以自下而上的眼光重新审视畲族的社会与历史。

近年来,学术界已经开始了对畲族契约文书的相关研究。陈支平利用罗源畲族契约文书发现,畲民内部与畲汉之间的经济往来和物产交易形式基本趋向一致。[7]蓝美芬利用松溪畲族契约文书分析了清初至民国年间闽北社会经济文化所经历的变迁。[8]施强对清代浙江畲族产权契约文书进行了论述。[9]余厚洪则对清代处州畲族民间田契的分类、缮写风格、语言特色等问题进行了阐述。[10]蒋卉另辟蹊径,利用畲族契约文书讨论伦理思想问题。[11]上述研究可知,畲族契约文书研究已经取得了一些成果,但起步相对较晚,特别是使用契约文书对畲族开展研究仅局限于经济、伦理和产权等领域,还有更大的拓展空间。

笔者认为,契约文书的研究对于理解畲民日常生活与区域社会进程有重要意义,畲族的主要聚居区是闽东、浙南,在文化地理上可以作为一个整体来看待。目前我们发现的畲族契约文书,95%以上来自于这一区域。将畲族契约文书的生产、使用、收藏置于闽东、浙南区域社会的大背景下进行分析,发展出以下几种不同的研究路径。

(一)从口头定约到文字契约

畲族经历了一个由口头定约转化为文字契约的过程。明中叶以前,畲民缔结契约大致以口头约定为主。此时畲民以游耕为主,食尽一山则他徙,不向王朝缴纳赋税,不服劳役。畲民的这种生存状态,使得文字并不重要,以文字为载体的契约文书还没有成为畲民习以为常的事物。明中后期以后,官府通过里甲赋役制度把畲民由化外转为化内,成为编户齐民,许多畲民为厘清税务和劳役负担,开始向官方投税,取得契尾,以便保障土地所有权。因此,契约文书开始在畲民中大量使用、普及,成为他们日常生活中极为普遍的事物。畲民所经历的口头定约到文字契约的过程,正好与明清文字下乡、中国东南山区开发同步。

(二)畲族契约文书与闽东浙南山区开发

畲族契约文书绝大部分涉及乡村经济生活,主要以田契、地契、山契为主。明代文献和部分清代地方志记载畲民过着“随山迁徙”“刀耕火种”“地力尽而他徙”的游耕生活。这种游耕的生活说明畲民还没有产权意识,没有必要通过契约的形式来保障自己的权利。现存清代畲族契约文书则反映,此时的畲民大都已经定居下来,通过订立契约的方式与汉人或在畲民之间买卖田产、山地。畲民由游耕到定居的历史过程,正是畲族族群孕育、发展,并形成自我意识的过程,同时这又恰与中国东南山区开发,以及中央王朝在南方统治秩序的加强密切相关。

(三)分家文书与畲族家族

分家是一个旧家庭的结束,也是一个新家庭的开始。分家会提留一部分田产为祭田和学田,一些房屋也不会再分,成为公共空间,逐渐形成祖厅或宗祠。通过分家,原有的家庭关系扩大为房族关系,分家也就成为家族/宗族形成的起点。畲民“随山迁徙”的游耕生活方式主要是以家庭为单位,并没有形成现代意义上的家族或宗族。由于清代闽东浙南的山区开发,畲民定居下来,家族、宗族也在不断的分家过程中形成。通过分家文书我们可以了解畲民的家庭发展历程,以及分家过程,并进而理解畲民家庭发展到什么程度开始分家,其家庭结构如何,由家庭到家族经历了一个怎样的历史过程。

(四)契约文书与畲族妇女

畲族妇女被文献所关注由来已久,但关于日常生活中的畲族妇女,她们的社会地位、婚姻关系等更为具体的事实则有待进一步揭示,畲族契约文书正为此提供了一手的资料。如在畲族契约文书中可以找到一些畲妇的名字,将这些名字放到特定的契约文本与地域社会中进行解读,从中可以知道传统时期畲族妇女的经济、社会地位。此外,畲族的婚姻关系也一直是学者们关心的问题,通过畲族契约文书中保存的一些婚书,可以帮助我们理解畲民的婚姻情况,包括入赘等在畲民中较为常见的婚姻形式,这些都对我们了解畲族社会有重要意义。

(五)契约文书与畲族礼俗世界

畲民“异俗”常被汉文献反复书写,落实到畲族文献,我们则可以通过畲族契约文书中的家族祭祖簿、宗祠祭祀账册、祭祀合约、神明会簿、礼单等文书来理解。这些文书提供了一个个具体的个案,这些个案可以帮助我们认识畲民活生生的礼俗世界。在研究畲民礼俗的基础上,又可以同当地汉人的礼仪、风俗相比较,畲族礼俗与汉人的礼俗存在一个怎样的关系?是否经历了与汉文化合成的过程?

(六)契约文书下的畲族村落史研究

畲族契约文书大量存在于乡民手中,需要通过大规模的收集,以成系统。仅就目前所见,福建罗源八井村、屏南巴地村和浙江松阳村头村留下了大量的畲族契约文书,其中八井村150份、巴地村242份、村头村218份。这些契约文书数量多、保存相对完整,结合田野调查,以及族谱、碑刻等其他民间文献,把这批契约文书放到闽东、浙南区域社会发展的脉络中,可以历时性的、从总体史的角度对畲族社会经济史、村落史进行研究。

总之,近些年发现的畲族契约文书只是冰山一角,还有大量的畲族契约文书存在民间社会,对于这些契约文书的发掘、整理与研究是未来若干年畲族研究必将面对的问题。畲族是清代闽东、浙南山区开发中的重要力量。山区开发的过程,正是畲族族群孕育、发展,形成自我意识的过程。在这个过程中,畲民逐渐被纳入到王朝体系内,成为化内之民。同时,畲民家庭开始分化,家族、宗族出现,其原有的礼俗与当地人出现融合,畲族社会呈现转型的面貌。因此,对于畲族契约文书的研究,就应该把这些契约放到闽东、浙南这个具体的空间,在区域社会史发展的脉络下去理解和解读,尤其放到清代以来闽东、浙南的山区开发这个大背景下来研究。在这种研究路径之下,将突破原有民族史的研究框架,为畲族研究提供新方向。

[1]杨国桢.明清土地契约文书研究[M].北京:人民出版社,1988.

[2]曾小萍.早期近代中国的契约与产权[M].杭州:浙江人民出版社,2011.

[3]田涛等.田藏契约文书粹编[M].北京:中华书局,2001.

[4]福建省少数民族古籍丛书编委会.福建省少数民族古籍丛书.畲族卷——文书契约[M].福州:海风出版社,2012:246.

[5]福建省少数民族古籍丛书编委会.福建省少数民族古籍丛书.畲族卷——文书契约[M].福州:海风出版社,2012:246-247.

[6]蒋炳钊编.畲族古代历史资料汇编[M].厦门大学人类学博物馆民族研究室印,1979.

[7]陈支平.清代闽东畲族社会经济的一个个案分析[J].中国社会经济史研究,2006,(1).

[8]蓝美芬.闽北畲族社会经济文化变迁考察——松溪民间契约文书研究[J].厦门大学历史学系硕士论文,2009.

[9]施 强.产权交易下的清代浙江畲族民间契约文书述论[J].2012中国·丽水畲族文化国际学术研讨会,2012.

[10]余厚洪.清代处州畲族民间田契缮写风格[J].浙江档案,2013,(2);余厚洪.清代处州畲族民间田契的分类与特色探析[J].档案学通讯,2013,(2);余厚洪.论丽水畲族民间契约文书的语言特色[J].档案管理.2014,(3).

[11]蒋卉.畲族契约文书的伦理思想分析[D].浙江财经学院伦理学硕士论文,2012.