孔子学院传播少数民族文化的意义与策略

李宏亮

(电子科技大学 外国语学院,四川·成都 611731)

一、 引言

孔子学院发展十周年以来,取得了巨大的成就,我国已在世界各地建立了460余所孔子学院和700余所面向中小学的孔子课堂。与此同时,孔子学院在发展过程中,也存在一些问题,遭受某些国家的抵制。其中外方反对的理由之一是,中国在向西方输入价值观,进行文化侵略活动。众所周知,孔子学院除了教授汉语言,还担负着增强中西方了解沟通,提高中国文化软实力的任务,这些活动目的是促进世界文化和谐发展,绝非是在进行文化侵略。面对这样的误解,该如何消除误解?本文认为,除了常规的进一步沟通、提高师资队伍建设等工作,我们应重新审视孔子学院的传播内容,切实以中华文化全局观出发,在传播的内容上做出调整,改变目前这种仅仅传播汉民族语言文化的做法,适当增加一定比例的少数民族文化内容。这样不但不会削弱孔子学院的职能,反而有利于促进孔子学院的良性发展。由于在孔子学院开展少数民族文化传播,目前的研究几乎处于空白状态,本文将着重分析开展少数民族文化传播的必要性和独特价值,并结合实际,提出一些可行的建议。[1]

二、 对孔子学院文化传播问题的反思

孔子学院的性质、职能和定位,直接决定孔子学院开展文化传播的内容和方式。《孔子学院章程》是世界各地孔子学院的纲领性文件和指导方针,各地孔子学院虽然在具体操作上有中外合作办学的特色,比如在办学规模、招生对象、和当地的合作、文化活动的推广时间和内容细节等有自己的特色,但其总的职能和性质不能偏离该章程。从《孔子学院章程》的描述可以看出,孔子学院在教学内容上分两个层次:语言方面是教授汉语言;文化方面是进行中国文化海外推广。孔子学院的办学目的是增强中国和国际的交流,促进世界文化和谐发展。显而易见,在文化推广方面,不能仅仅局限于汉民族的文化,着眼点应是中华民族文化。结合各国学习者的需求,我们认为这一定位是符合实际的、科学的。然而在孔子学院具体教学和文化传播方面,我们发现目前孔子学院存在不少问题。

(一)在教学内容上汉语言所占比重过高

经过调查我们发现,几乎所有的孔子学院的教学内容上汉语言比重非常大。在教学内容的安排上,对学习对象的需求考虑较少,无论是针对少儿,还是退休人员,抑或在校大学生,课堂教学内容基本上是汉语语言培训学校的翻版。造成这种现象的原因很多,比如相关管理者和教师对孔子学院的定位理解不透彻,语言教学相对容易操作,还有一个重要原因在于我们选派的教师大多数是语言教师,没有较强的中国文化专业背景。因此,孔子学院目前几乎等同于“汉语培训学院”,与当地的汉语培训机构的唯一区别是收费低廉,因此才有较强的竞争力。这实际上与孔子学院的办学宗旨相距甚远。

(二)文化推广内容单一

当然,有一部分孔子学院在教学之余,也开展了一些文化推广活动。比如,春节舞龙舞狮、包饺子、中医讲座、学唱戏剧、书法表演、剪纸、绘画等活动。应当说,这些活动取得了一定的实效,增进了当地人对中国的了解,但不足之处是显而易见的。通过笔者对部分孔子学院的实地调查和已有的文献分析,不难看出,目前这些活动内容几乎全部是传统文化,当代的东西太少或者根本没有涉及,中国经过几十年的快速发展,无论在城市面貌、经济、体育、人民生活方式等方面,都已发生许多变化,而大多数当地人,没有机会来中国体验这些当代的东西,他们对当代中国的了解是非常有限的,大多数学员又很想了解变化着的中国,因此,孔子学院急需把一个日新月异的中国展示出去。其次,即使是传统文化,也往往浮于表面,举行一些偏重于物质层面的文化活动,吸引当地市民和学员看个热闹,仅此而已。然而,我们不禁要问,中国文化底蕴深厚,这些活动能展示中国文化的精髓吗?再者,几乎所有的文化推广内容都是汉民族的文化,众所周知,中国有55个少数民族,他们同样创造了灿烂的文化,他们的文化也属于中华民族文化的重要组成部分。在孔子学院这样一个对外文化机构中,如果不适当推广其他民族的文化,其工作就不完整,与孔子学院既定的职能不一致。

(三)文化传播影响力有限

孔子学院重要的或者最终的使命就是增进世界各国对中国的了解,增强中国的文化软实力。从2004年至今,孔子学院已经发展10年多了,针对孔子学院对中国文化传播影响力的研究,目前有学者做出了调查分析。比如吴瑛对5国16所孔子学院的有关文化传播影响力的调查表明,中国物质文化传播取得一定的效果,但是精神和行为文化接受度不高,影响力有限。[1]

三、 孔子学院传播少数民族文化的独特意义

随着中国经济的进一步发展和综合实力的提高,中国将和平崛起,中华民族将实现伟大的民族复兴。这将有利于世界的多极化发展,有利于世界的长远和平。孔子学院在文化传播内容上,应该改变过去那种以表层的物质文化活动为主、以汉民族文化为单一推广内容的做法,而应以中华文化为全局,按照一定的比例,因时因地制宜适当推广少数民族文化。

事实上,在孔子学院增加少数民族文化的推广活动,具有独特的、积极的意义。这将与新中国建国后实行的民族平等政策保持一致,增强少数民族的文化自豪感和主人翁地位。而且,有一部分孔子学院学员的确也对中国少数民族文化深感兴趣,他们希望在孔子学院了解到一定的少数民族文化风情。适当传播少数民族文化,有利于丰富孔子学院内涵,满足学员的多样化需求。再者,适当地在外国推广少数民族文化,不但不会削弱孔子学院的功能,反而会极大地提高中国的总体文化软实力,达到孔子学院的既定职能。在实践中,法国蒙彼利埃孔子学院曾邀请国内的藏族专业舞蹈人员赴当地教授藏族舞蹈,开展文化交流活动,吸引了大批当地市民前来学习。在交流结束时,藏族舞蹈人员现场解答了市民对藏族的经济发展、社会状况、民族政策的疑问,一定程度上消除了长期以来西方媒体对我国民族政策的片面报道,使外国民众了解了一个真实的藏族。最后,少数民族文化也需要不断传承和发展,除了国内少数民族自己的努力传承,在境外利用孔子学院这个大平台进行传播,有利于扩大少数民族文化的影响力和发展空间,有利于维护我国文化生态的多样性。[2]

四、 孔子学院传播少数民族文化的措施建议

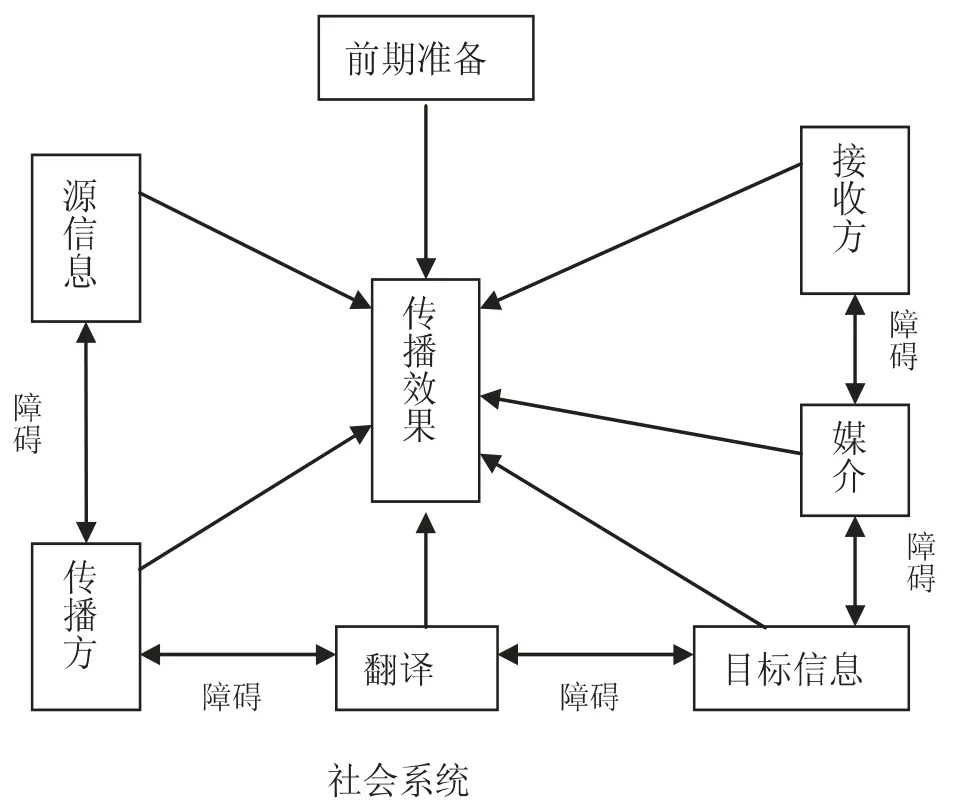

在孔子学院传播少数民族文化,必须考虑二者的具体特点和现状,恰当运用传播学的规律,方能取得良好的效果。首先,少数民族文化在孔子学院的传播,仍是跨文化传播,其本质是以提高传播效果为旨归,这和我国民俗文化的国际传播具有相通之处。在传播过程中,必然会遇到语言不通的障碍、接受方的分析、传播内容的调整、传播媒介等因素,仍要遵循跨文化传播的一般模式。我们可充分借鉴民俗文化传播的模式图,[3]如下所示:

依据此传播模式,我们从各个环节入手,有针对性地开展工作,提高传播效果。在现阶段,鉴于少数民族文化在孔子学院传播的薄弱局面,与一般性的汉民族文化传播又有不同之处。所以其当务之急是在前期准备、源信息和传播方三方面做好工作。具体来说,在前期准备工作上,应该开展前期研究,统一认识,在孔子学院师资岗前培训上增加这方面的培训内容。在传播内容上,应该改变汉语教学所占比重过高的局面。在进行文化推广方面,对应的教材应该适当增加少数民族文化的内容,编辑专门的少数民族文化读物或多媒体影像资料。尤其是应和国家的文化软实力提高战略结合起来,在教材中阐明中国的民族区域自治制度、宗教信仰自由政策、少数民族享有的语言文化平等政策以及少数民族考生在高考方面享有的优惠政策。这都有利于外国人了解真实的中国,消除长期以来国际上的不和谐音符。在传播方的选择上,除了让现有的师资学习一定的少数民族文化,从而让他们对民族问题、政治问题采取积极的态度而不是回避态度。此外,据传播学奠基人之一霍夫兰的研究,传播方的身份和地位可以增加信息的可靠性和真实度,提高受众对信息的认可度。[4]因此孔子学院也可邀请我国的少数民族同胞,让他们在孔子学院通过座谈或民族艺术展演等各种形式,展示少数民族文化,并以自己的成长经历阐明我国民族政策的优越性。

五、 结语

孔子学院要想获得可持续发展,需要在官方政策、教材和教师本土化、发展机制等各个方面采取灵活的策略,并吸取其他国际语言文化推广机构的优点。在文化推广层面,不能因为暂时遇到的问题而放弃其本来的提高中国文化软实力的职能,而应该采取积极主动的态度,在传播内容和方式上做出改革。其中一个重要方面是增加少数民族文化的传播,这样不仅可以促进少数民族文化的生长空间,更可以和国家赋予孔子学院的职能结合起来,拓展孔子学院的内涵,让更多外国人了解我国的民族政策和少数民族发展现状,从而有力推动孔子学院顺利在域外生根、发芽并结出累累果实。由于该课题在国内尚处于起步阶段,限于篇幅,对某些问题尚未涉及,后续研究建议在少数民族文化的具体传播路径实践和传播效果的实证研究方面进行。

[1]吴 瑛.中国文化对外传播效果研究——对5国16所孔子学院的调查[J].浙江社会科学,2012,(4):151.

[2]李宏亮.中国少数民族文化与对外汉语教学[J].贵州民族研究,2014,(3):61.

[3]李宏亮,吴永强.新时期中国民俗文化国际传播的战略思考[J].当代文坛,2015,(1):139.

[4]王雅琴.探析卡尔·霍夫兰的说服研究[J].东南传播,2008,(12).