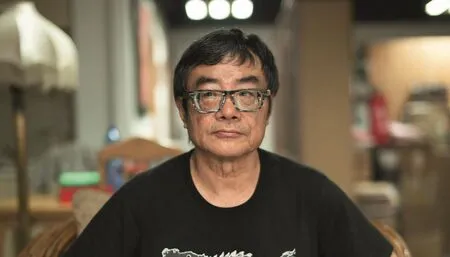

导师周国平

文|刘磊 采访|刘磊 李丹 周珊珊编辑|赵涵漠 摄影|刘云志

导师周国平

文|刘磊 采访|刘磊 李丹 周珊珊编辑|赵涵漠 摄影|刘云志

这位为人们解决人生困惑、讲授幸福哲学的哲学家,广受欢迎,偶遭非议。

Who is it周国平,作家,尼采研究者,因一系列哲思散文而持续拥有众多粉丝

恭维与反弹

1月的某天晚上,临睡觉前,周国平先生拿起手机登录了微博。他平时几乎不上网,刷微博并不是他的日常习惯。习惯做法是他从过去的作品中选出微博内容,由兼职的助手每天更新。

进了微博后,“我看了以后我就懵了”,他回忆。评论正铺天盖地涌来,一小时内有6000条,很多网友在骂他,用的是他完全听不懂的词—直男癌。

引起争议的两条微博来自一篇他写于1991年的文章—《现代:女性美的误区》,收录在《爱的五重奏》一书。出版社再版这部旧作,编辑请他在微博发个消息告知读者。周国平觉得这样干巴巴的,便自己摘了书里的两段,让助手发在微博上作为宣传。其中包括:

“女人只有一个野心,骨子里总是把爱和生儿育女视为人生最重大的事情。”

“一个女人才华再高,成就再大,倘若她不肯或不会做一个温柔的情人,体贴的妻子,慈爱的母亲,她给我的美感就要大打折扣。”

“不知道发生了什么,因为那个东西是20多年前的,20多年前的文字,怎么会引起这么轩然大波,当时我真的是不明白。”周国平事后分析,除了段子手外,批评的声音主要来自女权主义者、“剩女”和拉拉。

几乎所有的评论,他都看了一遍,第一反应是打电话让助手把所有的评论复制下来,然后将微博删掉。

那几天,他的妻子郭红发现周国平“挺不开心的”,甚至失眠了,她替自己的丈夫感到委屈,着急。在她眼中,周国平不是一个大男子主义者,他在家做家务,也管孩子。

很多朋友也为周国平感到委屈。殷玉良是周国平近40年的老朋友,他觉得这事儿“蛮无聊的”—“实际上周老师对女性,在我们这几个朋友里面,我们大家接触(到的人)里面,他对女性实际上是(最好的),我们将他抬得最高的。”

女性读者多,周国平一直清楚这一点。因为受女性读者欢迎,聚会时,周国平的朋友们会用“妇联主席”、“青年女干部的导师”之类的称呼调侃他。杨哈辉是一名70后古典乐者,她在缺乏确定感的大学时代读到周国平,并从中找到自己的方向。第一次见周国平时,她惊讶于周国平如此害羞,朋友介绍说杨哈辉非常喜欢周的文章,很崇拜,周国平就很害羞地笑。

周国平曾经“揣测”过女性读者多的原因:“第一,我比较能够欣赏女性并体会她们的心理,谁不喜欢听中肯的恭维呀。第二,女性离功利战场比男性远,心比较静,又看重情感生活,容易与我的价值取向产生共鸣。”

时隔24年之后,两条“恭维”女性的文字却在部分女性中引起了激烈的反应。周国平说,如果现在重新写的话,他会更全面一些,照顾女权主义者的观点。但他至今不觉得自己的观点是错误的:

“大部分人还希望有个家,这个家还是希望是个温暖的家。那么这个温暖的家,那你本质上,你作为女性来说,你是个妻子你就应该是一个温柔的妻子,你是一个母亲你就应该是一个慈爱的母亲,这是必然的,这不是什么坏的,我觉得这个东西是永恒的。”

侯虹斌是在这次微博事件中发声批评周国平的专栏作者之一。在1990年代读大学时,她也曾是周国平的仰慕者之一。那时,周国平是他们这些急于吸收新知的大学生必读的上百个重要作家之一。但这位曾经的仰慕者如今觉得,周国平论述女性的文字里有种“男权的沾沾自喜”。

在她看来,周国平在女性读者中广受欢迎与这次微博事件并不矛盾,因为女权主义的声音并不占社会的主流—“中国很多女性她本身就有非常强烈的男权主义思想”。

热情、崇拜和赞美

如今大部分时间里,周国平待在位于北京的160多平方米的工作室里,他喜欢自己待着。他看上去并不像一个70岁的老人,比实际年龄要年轻一二十岁。书生模样,声音温柔。

接受《人物》采访时,他表现得诚恳且坦率。问他平时是否还有生气的时候,他答,“我这个人是心眼挺小的,小事就容易生气”。但同时对他而言,这件发生于9个月前的舆论风波只是偶尔不愉快的插曲,批评的声音远非生活的主旋律。更多时候,周国平感受到的是来自读者的热情、崇拜和赞美。

2015年7月的香港书展上,年轻的女主持介绍周国平出场,“让我们用最热烈的掌声,欢迎哲学大师周国平。他的微博粉丝,大家猜猜有多少呢?有六!百!八!十!万!之!多!”

这位“有680万微博粉丝的哲学大师”的作品累计销量已经超过2000万册,而且30年来这种畅销的势头几乎从未改变。长江文艺出版社迄今为止出版了周国平的十几本书,几乎每本印数都在10万册以上。

今年5月他为了配合新书宣传而举办了几场讲座,北大那场,700多人冒着大雨到了现场。在清华,现场人数远超主办方预期。讲座开始的一个小时前,报告厅里的数百个座位就几乎满了,场外等待的还有近千人。许多读者来自外地,包括拉萨。一位现场组织者开玩笑说,这让他想起了宗教领袖。

他们究竟希望从周国平那里获得什么?

在南开大学中文系读大三的李虹澄是周国平的90后粉丝。周国平和余秋雨是她少年时代的“两帅”。那时,她的书柜里只有他们两人的书。

“我的位置既不在台上也不在台下,我在人群里没有一个自己的位置。”李虹澄读到周国平书里的这句话时,感觉找到了知己。那时的她正因“没有一个自己的位置”而自卑:刚上高一,初到新环境,遭同学排挤,孤独,无助。周国平的文字给了她力量。

偶像周国平也曾深深地自卑过。中学时,由于身体病弱,性格内向,班上的男生时常合伙儿欺负他。有段时间,每周需要参加校外小组的活动。组里的男生时常用各种方式为难他,要么不让他进屋,要么将他的东西藏起来,待他找到时再上前抢夺甚至趁势打人。每次前往活动点,他都好像奔赴刑场—很多年后,他依然清晰地记得那时的感受。

那个受人欺负的小男孩噙着眼泪对自己说:“我与这些男生是不一样的人,将来必定比他们有出息,我要让他们看到这一天。”

读到周国平之后,李虹澄眼中的世界似乎不一样了。她由自卑怯懦变为孤芳自赏,在作文里写,“啊,这是人类的悲哀”。

“这样的文章大家那么喜欢吗?”

周国平经历了三次成名。第一次成名因为尼采。第二次成名在1990年代初,随着他的随笔和随感不断结集出版,他开始以一个哲理散文作家为人们熟知。第三次成名缘于1996年出版的《妞妞:一个父亲的札记》,一部讲述他的一岁半的女儿妞妞因病离世的纪实作品。

1981年,周国平留在他读硕士的中国社科院哲学所工作。整个80年代,他更多以尼采研究者、译者的角色为人所知。1986年,他在出版社编辑的鼓励下,写出了他的第一本畅销作品—《尼采:在世纪的转折点上》。那年他41岁。

这是一部以通俗生动的语言介绍尼采思想的书。出版后的一两年,很多读者写信给他,表达对这本书的喜欢。那时他只有每周二去单位一次,上班的最大动力就包括去取寄到单位的读者来信。

有个女孩儿在信里写,如果尼采活着的话我就嫁给他,现在尼采不在了,我就嫁给你算了。

30年过去了,周国平的读者从60后到了90后。他特别欣慰的是,自己的文字仍有很多年轻人喜欢,“这说明你写的东西没有过时”。

当然,“没有过时”的并非尼采研究者周国平。

让周国平持续拥有一拨拨的年轻读者主要归功于他的散文。在散文里,他用近乎语录体的文字论述人生的意义和生命的价值,谈女人、爱情、性、死亡、孤独。

他写:“独处是灵魂生长的必要空间,在独处时,我们从别人和事务中抽身出来,回到了自己。”

他写:“人生最好的境界是丰富的安静。安静,是因为摆脱了外界虚名浮利的诱惑。丰富,是因为拥有了内在精神世界的宝藏。”

这些文字让很多年轻人视他为自己的人生导师。在豆瓣的“周国平”小组里,回复最多的一个帖子标题是,“一看周国平我就安静了”。

成为一个著名的哲思散文作家,对周国平来说,似乎是个意外。他第一次写这样的文章是在1983年,一位在《读书》杂志工作的朋友向他约稿。他写了两篇读书随笔,发表后“反响很好”。

“我说这样的文章大家那么喜欢吗?那太好了,我喜欢写,写起来也轻松。”周国平回忆。

但周国平开始大量写作哲思散文在1990年代,在他经历了女儿妞妞夭折、婚姻破裂等人生变故之后。

他曾在自传里解释转向散文写作的原因:“因为妞妞的灾难,因为婚变,我不得不劝慰自己,开导自己,而我的资源只有哲学,手段只有文字,于是写下了许多哲学性的感悟和思考……由于变故导致的心情,我难以潜心做系统的学术工作和写大部的著作,篇幅短小的文字就成了最合宜的形式。”

周国平为了解决自己困惑而生发的思考无意间击中了整个时代。“我想周国平的散文能引起广大读者的共鸣,主要是(因为)社会处于转型期。商品大潮的冲击下,物欲横流、金钱至上、理想失落,这样的大环境下,人们需要精神的依据,需要感情和心灵的滋润,也需要提升文化品位。而周国平的散文正好适应了这样的时代要求。”华南师范大学文学院教授陈建晖说。

后来,也许是市场的鼓励与周国平自己的兴趣共同作用,将他推上了一条与社科院的同事们不同的路—他几乎没有再做学术研究,散文却越写越多。

他在散文里写的,正是他一直在自己的人生中所思考的。比如死亡,这是他少年时就困惑不已的主题。那时,他经常在半夜醒来,想到人会死,然后就失眠了,想,“人生怎么会这样的呢?怎么最后会是零呢?”

现在周国平的困惑似乎越来越少,他已经具备了化解各种争议和质疑的能力。如今他看年初的微博事件,“那个铺天盖地地骂我的那个潮水,那个东西实际上和我没有直接关系,它只是一个社会现象,这个浪潮今天向你扑来,明天向他扑去。”

有些问题却是更本质的。哲学所里有前辈对他说,你不搞学术可惜了。学术界的好友也批评他,你不好好搞学术,写什么散文。

一档节目中,一个北大毕业的女孩在现场转述财经作家吴晓波的一段话质疑嘉宾周国平:“在他的印象里,您就是一个哲学家,但他说后来您写啊写啊,就变成写心灵鸡汤去了,所以看来人生真的可能有逆成长。然后我想问的是,对于吴晓波形容的您的这种逆成长,您赞同吗?”

周国平斩钉截铁地回答:“关于我的写作这样一种发展,有各种各样的说法。过你自己想过的精神生活,够了!”

人生的某一个阶段需要美文

2006年以后,周国平收到的演讲邀请越来越多。现在他每年十几场讲座,而这只占来自包括政府机关、企业、图书馆、大学中学等等邀请的十分之一。有一次去空军司令部讲座,现场200人参加,空军所属军以上单位设分会场,3400人收看视频。

主办方一般会提出自己的主题。比如:某省的一个机关单位希望他讲一讲“中国梦”;江苏一家酒厂给他定的题目是“绵柔与智慧”。但更多的是关于幸福—青年与幸福,幸福的哲学,财富与幸福;关于人生—如何寻求智慧的人生,如何拥有内在生活,如何做一个有灵魂的人……找他讲尼采的几乎没有。人们需要从周国平那里找到方法论:

“周老师,读您的书是否就可以找到人生的正确方向?”

“我们处在一个比较浮躁和急功近利的时代,您是用怎样的方法让自己在这个世俗潮流中保持平静的呢?”

“对于被现实生活压得喘不过气来的80后们,你有什么想对他们说的?”

有一次,他在山东大学作一场名为“成功与幸福的人生哲学”的讲座,进会场时,所有的空隙都站满了人。他被护送着从人群中临时让出的窄道走上讲台,两侧发出欢呼和尖叫。席地坐在台下的一个女孩高声喊道,周老师,我要让你知道,我爱你!

周国平心想,韩国明星才会出现这样的场面吧—以前人们只是对他的讲座感兴趣,现在的听众开始“追星”了。

1980年代,周国平来往的几乎全是学界中人,甘阳、赵越胜、陈嘉映、徐友渔……但现在的朋友中学者很少,多是读者。他遇到持续多年的忠实读者,但也有人不断离开,曾有一家媒体这样描述他的读者群体,“(周国平的)读者年龄越来越小,更多是初中生和高中生在阅读他的人生感悟,再快速成长。”

专栏作家林特特觉得,周是一个能把哲学说得动听的人,人生的某一个阶段需要美文,这个阶段有表达欲望却没想清楚,需要别人替你表达,这也是流行歌曲之所以流行的原因,“当你自己经历的一些事情、你读的书够多的时候,你可能就去看一些真正可以获得干货的东西,就不需要这些美文了”。

李虹澄仍然喜欢周国平。但她也承认,周国平讲的那些道理,她已经都消化、掌握了,所以很难再有情感上的触动。现在她更多地以“欣赏、把玩”的心态对待周国平的文字,“就像在听一些机智的俏皮话”。

读者或许向前,而周国平愿意自己与生活停留原地。他刻意屏蔽了很多热闹,比如,他对网络的使用仅限于收发电子邮件,手机只在每天晚上开一次。甚至在接受采访时讲的故事,也多是陈年旧事。曾经的观点,改变的也几乎没有。

“这么多年的时光对你的人生观真的没有任何影响吗?”

周国平想了想,“对了,婚姻观是唯一的例外”。他曾经觉得婚姻是对人性不该有的束缚,所以主张宽松的婚姻—“基本上就是说两个人之间,应该互相不要干预对方的私人交往,包括异性之间的交往,要给空间,甚至也是包括婚外的性关系,你不要太在意。”

第二段婚姻破裂后,他反思这与自己曾经的婚姻观有关:

“像罗素说的,人有两个本能,一个是爱本能,一个是嫉妒本能。爱本能是光明的本能,嫉妒本能是黑暗的本能,那么应该克制黑暗的本能,应该为光明的本能让路,我觉得这个观点很有道理。但是这样的一个观点,实际上真正你实行起来的话,基本都失败了。

“其实我和我前面那个妻子之间,就有这个问题。所以我们的婚姻最后破裂,我觉得和这个有关系。所以我后来就觉得,理论上成立,但实际上做不到的。所以他们都开玩笑地说(我),就走向保守了嘛。”

周国平的朋友们说,他这些年的重心越来越偏向家庭。他有一个17岁的女儿和8岁的儿子。他的家和工作室之间隔着陶然亭公园。每天上午9点多,他沿着公园的湖边(弧形的半圈)步行去工作室;傍晚6点左右,再沿着湖边(另一个直线的半圈)步行回家。

什么是幸福?

“我觉得幸福对于人来说无非就是两点:做你喜欢做的事,跟你喜欢的人在一起。”周国平说,这两点他现在都有了。所以,他很幸福。一个幸福的哲学家。