制表师马旭曙时间没有意义,表有

文|葛佳男 编辑|张薇 摄影|张默雪

制表师马旭曙时间没有意义,表有

文|葛佳男 编辑|张薇 摄影|张默雪

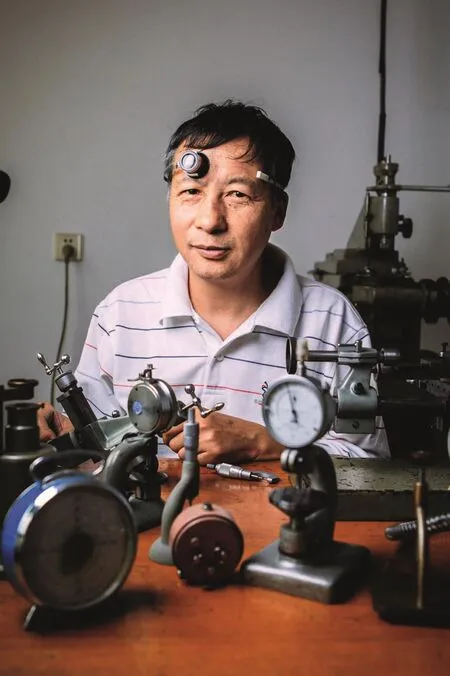

这是京郊茂陵村口的一个小四合院,长期疏于打理,杂草长得毫无规矩。灶台边胡乱丢了几副碗筷,三提瓶装矿泉水歪在地上,喝完的没喝完的,堆在一处。院子的主人马旭曙先生对满园凌乱视而不见,径直穿过去,将《人物》记者引向东侧的小屋子。推开门,制表师眼睛这才跟着亮了:半个屋子都是各式造表用的小机床。

“这个地方可以,有电,380伏的,我这些没有380的不行。”唯一整齐的工作台放着3只刚刚制作完成的陀飞轮,一种通过分散地心引力使钟表走时更准的减速装置,马旭曙盯着它们出了一会儿神,然后说,“哎,要不坐吧……我拿表给你们看。”

已经有5年,马旭曙埋在这西南朝向的小屋子里一门心思造表。纯粹而原始的手工活儿旷日持久,他就慢慢悠悠,给每只表一整年时间。几乎所有零件,甚至制造零件的工具都出自手作,他总是清早起床,坐在窗下,用小锉刀一点点打磨那些不足一厘米大的小夹板、小齿轮……直到天光完全暗下去。

凭借连续3年交出的独立制造作品,他在今年3月的巴塞尔表展上获得瑞士独立制表人协会的认可,成为全世界第40位会员。在中国大陆,他是独立制表人协会的唯一会员。

马旭曙出生在云南昆明,父母亲戚都是高级知识分子,唯独他不爱读书,自小对做手工感兴趣。父亲恨铁不成钢,打也打了,骂也骂了,中学毕业之后,他还是早早进矿山当了工人。那一年马旭曙17岁,在厂里会拨表的老师傅那儿偶然看到块手表机芯,亮晶晶的,好多小齿轮以一种美妙的韵律相互咬合,“怎么那么好看呢,这表里面。”从此在大街上一见修表铺子就走不动道,自己攒了镊子、改锥、开表器,得空儿就对着教修表的书空比划。

后来他开始四处给人修表。不要钱,权当练手,一只只拆开看表里头都是什么样子,一修就修了10多年。1992年,这个偏居西南的业余修表匠在某本旧杂志上看到了一则新闻,文章用神乎其神的口吻介绍了一种叫陀飞轮的精密机械,称其为“能消除地心引力的神秘装置”,全世界只有几十只。而亚洲的第一只陀飞轮刚刚被香港独立制表师矫大羽制造出来。那是马旭曙第一次知道“陀飞轮”和“独立制表师”两个词,他想,自己连做出一个会动的表都不敢想,“这人怎么这么牛啊。”杂志配了张陀飞轮的图片,局部的,马旭曙每天对着它看啊看啊看,白天黑夜地在脑子里模拟怎么让那齿轮旋转起来。好几个月后,终于有一天,通了,“好像明白了,是这么动的”。

那一刻起,他再放不下手。

起初,市面上连很多工具都买不到。第一台小机床是用一个破显微镜改的,做第一只陀飞轮手表“昆明0号”的时候,由于百分之几毫米的误差,表走不准,每天慢五六分钟,有时还要停一停。但看着陀飞轮嘀嘀嗒嗒转起来,马旭曙还是高兴得不行,天天戴着,也不调,“管它呢,快就快点,慢就慢点。”乐着乐着,又有点不相信,“这么神秘的陀飞轮,我就做出来了?”

北京手表厂的老人应该还记得8年前那个微冷的晚上。从云南来了一个会做表的人,一个人弄出了厂子里团队研究好几年才做出来的陀飞轮。副厂长带着手下最顶尖的几个工程师,拿着显微镜,把马旭曙揣来的两块表翻来覆去地看。有个老工程师看了半天,跟马旭曙说,你这里边有个问题。

“什么问题?”他紧张了。老师傅揉了揉眼睛,“这里边有根毛。”讲到这一段,马旭曙眯缝起眼睛,嘿嘿嘿笑。

他其实直到很后来才搞明白陀飞轮到底是怎么回事。它是一种可旋转的擒纵机构,也就是间歇减速器,可以对称消除地心引力对擒纵机构中游丝摆轮产生的位差,从而提高走时精度。200年前,陀飞轮为怀表而设计,在手表上,活动着的人手腕位置不断变化,地心引力由于势差已被抵消,陀飞轮根本没有当年杂志上所说的作用。

美,而无用。这反而令马旭曙更加着迷。他连续设计出柱状陀飞轮、立体陀飞轮、北京星空等新表,一只比一只更复杂。

2008年他接受邀约,辞掉工作离开故乡,入职北京手表厂,为厂子设计了一款立体陀飞轮“太极”,就像一个地球被镂空,放进表内旋转计秒。“太极”每只售价30万元,卖得很好,精细的手工部分他不放心厂里其他人去做,于是马旭曙今天也做,明天也做,老也做不完。每块表的制作周期要一个月,做到第7块时,他觉得自己被绑在了这只表上。他脑子里不断翻涌着新的设计:看到理发店门口的旋转灯箱呜呜呜上去,想做一只圆柱状螺旋读数的陀飞轮;看到北京的夜空,想象着把星象图放到表盘背面,让星图随着旋转跟真实夜空相吻合。他把设计图画出来拿给工厂领导,对方沉吟着说,老马啊,你这些东西都有点怪,不会好卖啊,不如咱们先把“太极”的专利给申请了?

1.翼状立体陀飞轮:柱状陀飞轮的升级版,将传统机械手表平面排列的陀飞轮零件立体化,做成垂直排列,且改进了圆柱形的外观,更加便于佩戴

2.昆明1号:马旭曙的第一只陀飞轮手表作品

3.北京星空:仅有一根指针,如弹簧般自由伸缩,配合螺旋刻度,可以同时指示时与分。背面是一幅完整的北京星象图,随着星辰轮转,与每日真实的夜空相吻合

4.5.制造陀飞轮的零件,大部分由马旭曙手工制造

6.3只刚刚完工的陀飞轮

7.修表锉刀

8.千分尺

9.冲板

10.镊子

11.拿子

12.起子

13.小活动扳手

14.校摆车

15.八日链:在手表内部增加了恒力机构,延长动力,每上一次弦可以连续运行8天,突破了现有国产机械表动力的极限

马旭曙觉得没意思透了。“我不能一辈子就干一个表吧。我说只有我自己做,才能完成,靠你们都不行,所以我就辞了。”2010年,他在茂陵村的这个小四合院里成立“马旭曙独立制表工作室”,名片上,成员的名字只有他自己。

一直以来,他不知道自己做得有多好,也不知道在世界范围内,做到什么地步才算顶级。有不少朋友说他做的东西不错,应该“多宣传宣传”,他怕麻烦,能推的媒体采访全推掉了。“我就是一爱好”,一年前,他曾拒绝过《人物》的采访,“我觉得爱好可以藏着爱好,不一定拿到大街上爱好。”只有一项他看得比什么都重,那就是专业人士的专业意见。2013年,他花两个月弄好了申请独立制表人协会会员的材料,“这个我挺重视,加入独立制表人协会相当于就像考试一样的,人家录取了,说明你这个知识达到了这个水平。”

巴塞尔表展让他认知了世界,也认知了自己。第一回参展,语言不通的马旭曙大部分时间都站在自己的展位前,对着手写的中文铭牌发愣。有一天,一个外国人在他的展台看了半天,对一旁的翻译说希望买下“柱状陀飞轮”。马旭曙看到他手腕上戴着一款经典机械表,他在杂志上见过,翻译介绍说,他就是这款表的制造者、国际著名独立制表人。马旭曙有些不可思议,问,怎么想买我的表呢?你们这个才好。对方答,你认为好,那咱们交换。“你看大名鼎鼎的独立制表人对我们的表都产生兴趣了,说明我们基本上还是做得可以吧。”自信心来了。

他去参观瑞士独立制表人的工作室,很多机器马旭曙根本就没见过,太眼馋了,他就用手机拍下来,回来之后,隔三差五翻出来看。“中国没有独立制表人的土壤啊。”他抓起一把瑞士造的小锉刀,“人家这个该圆的圆,该方的方,你看我们这个,叫什么玩意儿啊,歪歪扭扭的。”自信心又走了。

今年从瑞士回来,很多小年轻找过来要拜师,马旭曙一个也没收。在中国,造表向来是个靠集体完成的手艺,设计的归设计,制造的归制造。他一个人孤独地做着原本由一个工厂做的事情,不知道怎么教人家。“你说我教你什么呢,教你修表,开机床,还是教你用工具,设计,画图?”以前在北京手表厂他曾带过一个徒弟,小伙子沉默寡言,只有提到表的时候才愿意多说几句话,马旭曙一度以为他跟自己是一路人。结果不出一年,徒弟不告而别,别人告诉他,赚钱去了。他搓着手,直叹气,“哎呀,我说这白弄……而且我还想当徒弟,我还不够作为一个老师的资格。”从那以后,不再收徒。

也有不少厂家找过来寻求合作,希望把他的设计量产,按销售额分配利润,他都没答应。“这怎么分配呢,我知道你造了多少产品,卖了多少个表啊,我还得去看着你,这也麻烦。”

这些年很多朋友劝过他搬去条件更好的地方,不要租金,提供设备,还有食堂,他想了想,还是觉得自己哪里都不想去。躲懒似的,他渐渐对这座没有暖气的院子和这个不足300人的村庄生出了亲近感,“不会有很多人来干扰我,把大门一关,自己干活就完了。”到目前为止,他所有的表都是作品而非产品,仅此一只,不供出售。实在没钱了,就接一点表友圈子里修名表的活儿,赚点零花。有时他会生出一种宿命感,每次走到困境,都会有认识不认识的朋友拉他一把。“就像我这几年我觉得是老天在帮助我。如果没有老天的帮助,可能我走不到今天。”

马旭曙记得姥姥总是说他,你这个人,能把表从脚脖子一溜戴到手脖子,但你就是一个从来不守时的人。这个跟表打了半辈子交道的人对《人物》记者说,时间对他从来没什么特殊意义。“我们戴的是表,不是时间。”他觉得自己没什么成就,唯一擅长的,就是用这些美丽而无用的“破烂儿”跟时间拉锯。“我这辈子就爱好这个……嗯,我要是把我的这些想法变成现实了,我这遗憾不少点吗,是不是?”

他常常想起当初试做第一个陀飞轮的时候,正好是年关,妻子带女儿回了娘家,他把自己关在家里做了整整七天半。不看时间,不记得吃饭喝水,家里的小狗每每饿极了跑到脚边拱他,他给狗喂一点,自己也吃点。最后一个大功告成的上午,家里空无一人,马旭曙抱着那只小狗傻乐,跟它说,哎哟,我做好了,我这个会动了。那种高兴啊,真是给什么都不换。

如今有人问他,你这个独立制表人也拿到了,大师也拿到了,以后准备怎么办?

“能怎么办呢?”他低着头,继续给柱状陀飞轮上弦,“以后不就还这么办嘛。”