佛祖摸摸头

文|钱杨 编辑|季艺 摄影|黄子明 刘振祥

佛祖摸摸头

文|钱杨 编辑|季艺 摄影|黄子明 刘振祥

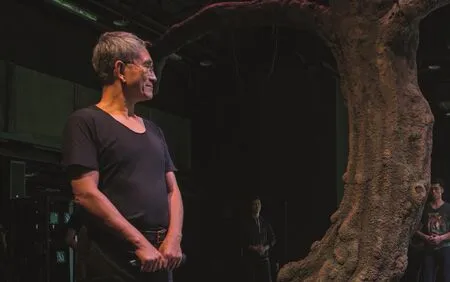

舞蹈家林怀民

他在意舞者的身体状态,也在乎他们开不开心。“有些伤在身上,有些伤在心里。”

你听过的最好的人生建议是什么?

自在。

敦亲睦邻

7年前的一场大火,将云门租赁了16年的铁皮屋排练场化为废墟。铁皮屋彻底拆掉之前的一个雨天,林怀民先生带领云门所有成员,挤在废墟中一块尚未塌落的铁皮屋顶下,拍了张合照,作为告别。

2015年,云门搬进了位于台北淡水的新家。崭新的剧场依着一片缓缓山坡而建,立于1.5公顷的“中央”广播电台旧址之上。天气好的日子,可以远眺观音山与淡水河出海口。新剧场入口,一块16米宽、4米高的老台桧上,刻了4115个名字,大火后,他们总计6.6亿新台币的捐款,帮助云门重启。

2015年5月底的一天,林怀民带领云门的舞者,大开家门,敦亲睦邻。这看起来更像一场小规模的社区联谊。来的是辖区警察、消防队员、巴士司机、小学老师和他们身后雀跃不已的小学生。剧场的保全、清洁阿姨也被放假一天,请进了剧场。大家被招待着,观看舞者排练,提前欣赏年底公演的舞作《烟》的片段。

“打开厨房给大家看材料。”一身黑衣、黑裤、黑布鞋的林怀民握着话筒对台下说。他今年68岁,腰挺得笔直,神采奕奕。

落地窗外浓密的树荫将整个剧场映衬得绿莹莹的,舞者们伴着富于节奏的音乐,在清透的绿色光线下,踮脚跳跃。

林怀民说新剧场“要跟过去有一个联系”。于是,火灾留下的一节铁皮货柜和一根H形钢梁被搬了进来,放在新剧场斜对面的一块空地上。为了省钱,八里旧排练场的空间全部用这样的巨大货柜,搭出楼层与隔间。货柜与钢梁的组合被命名为“穿越”。从货柜一头穿出来,就能隔着淡江看到观音山,观音山最高峰脚下就是过去的八里排练场。林怀民常常独自一人来这里远眺故地。

有人问,云门大火,你难道没有哭?当时没有。几个月后,他在巴塞罗那,突然想起废墟中的面孔。那场大火烧毁一切,但奇迹般地留下了舞作《九歌》的面具。想起那些面孔,他没能忍住眼泪,哭了三回。

“云门是在那个房子里头成熟的,我们一定只能做更好,不然就辜负了过去的时间。”他说。

他特意请了一尊面相慈爱的土地公,安置在新家一个清净的角落里。小小的庙门上一副对联:风调雨顺,国泰民安。谁不爱这八个字呢?他念叨着,“那是万民的祷告。”

对台湾社会而言,林怀民远不止一个蜚声国际的舞蹈家,更是台湾文化领袖,许多人的精神导师和教父。在园内走动时,人们认出他,都带着敬意,亲切地跟他问好,告诉他,他们喜欢这里。

他听了高兴又欣慰,“人生的事情是很难说的,你唯一拥有的真的只有当下,你怎么知道明天要失火,变成这么大一个苦难,苦难完了以后,大家又都很开心,那就好了。”

除了来看表演外,他也很高兴人们愿意来这里看海、看树、坐着发发呆。他碰到一个人,大树书房关了,花雨餐厅打烊了,还坐着发呆。林怀民走过去问他,说你有什么事情。那人说上次他是早上来,这次想看看这里的晚上,听虫子、青蛙叫,看星星出来。

“有时候很累、很烦,你看到这些人在那里,你就觉得值得。”最重要的是,“大家都开心。”

“很多人以为我们住到一个大房子,其实不是,是住到更多的任务身上来了。”他总是强调,云门是社会一点一点喂养大的。新房子也是社会能量积累的结果。火灾后,他们从来没有募款,但观众一个个把钱寄来了。“云门42年来它做了一些事情让大家觉得可以托付。这真的是一个托付,所以这个地方我们一定要服务整个社会。”

云门将来还要面对许多困难,比如艺术剧场无一例外面对的生存问题。艺术剧团通过演出赚到钱非常罕有。“剧场是干什么的?剧场创造的不是白银,剧场创造的是空气。”

“我们要找这个生存的方法。是很难,可是云门也从来没有哪一天没有困难啊。”他站着,腰板儿笔直,“我们总是想办法挺下去。”

看完演出,一位乡亲激动地站了起来,对林怀民说谢谢招待,希望云门在淡水“落地生根”。林怀民连声道谢,对台下深鞠一躬。

我们的梦想包括种树

新剧场完工的头一件要紧事是种树。3天内,林怀民亲自挑选购买了200多棵树。“我所有的努力都在破坏这个钢铁跟水泥。”树来了以后他舒服多了。

“谢谢这些树把这个房子遮一遮,衬一衬,不然(剧场)好像很恶霸的样子霸住这个地方。”

在一篇介绍云门新家的文章里,林怀民说,未来他们要集合不同领域的年轻艺术家做跨界“创艺”,要把这里建成淡水社区的文化中心。他希望这里既长树,也培育人。“我们的梦想包括种树。”他写道。

他挑树有清晰标准,千万不要整齐,他要歪七八扭的、枝桠多的、姿态舒展的树。就像他看待舞者,“要有个性。”

开幕那天,一个朋友送给他一只小小的、从印度带回来的木质大象做礼物。他说大象聪明、敏感、温柔,很像林怀民。可一旦发起脾气,周围的人都要拔腿飞奔,这也像林怀民。他听了在一旁大笑。

2008年,林怀民带领云门所有成员在火灾后的排练场拍了张合照,作为告别

在种树这件事情上,他表现得像个“独裁者“。他巨细靡遗地作着规划,种什么树,多少棵,甚至亲自规定了每一棵树的具体位置。

一棵种错位置的树惹得他怒气冲冲,“就是我不在的时候种错的。”为了证明他的怒火非常有道理,他坚持要带我实地去看看,看那棵树如何糟糕地破坏了他的整体环境设计。到了位置后,我们没看到那棵树,地上只留下一个大窟窿。“搬走了,搬走了。”他愣了一下,然后露出了笑容,“我抗议太久,我要去嘉奖。”

他叫《人物》记者听口令,背对剧场走几步,“好!—转身。”树木合抱的小径尽头,剧场墙壁上“云门”两个字落在正中央—他得意洋洋,说被命令挪走的那棵树,破坏的正是这个完美镜头。

按照他的要求,人们把3棵菩提树从八里老排练场移植了过来。砍掉碍事的枝桠是被绝对禁止的—那会叫他心疼得发疯,因此人们费尽周折地拖着大树跟路上的有线电视线搏斗。从出发,到被大吊车拎着放在新的泥土里,他拍了一路。他把平板电脑里的图一张张翻给我看,“像个恐龙,吓死的,你看看,厉害吧。”其中一棵树被大火烧过,他一度以为它完蛋了,结果挣扎着活了过来,拼命冒绿叶子。

移过来的还有他母亲手植的梅花,林怀民为它挑选了玻璃餐厅前的好位置。“一面开花,一面落叶,花开完叶子‘嘭’就出来了。”他赞美它,“最争气”。80年代,他的母亲在日本剪了个枝,带回来培植。母亲去世多年,这棵树却愈加繁茂。“过年前我妈妈的这棵梅树大概有2000多朵花。”没人问他怎么得到的这个数字—“不得了,你数不完的,像一片梦一样的。”

他从花市拎回来两株不足一公尺的鸡蛋花。叫计程车时,司机说这可装不下。一抬头认出是林怀民,立马换了语气说,好,那林老师我们来试试看。

“这些树都很争气。”他挨个地表扬,开始怏怏要死,后来挣扎着活了,都是好样的。原生的植物他也赞美,比如撑着大大的叶子的姑婆芋,刚刚爬上日光平台、卷着紫色花朵的大邓伯。他期待它们蔓延开来,姑婆芋遮住裸露的土地,而大邓伯为剧场屋顶遮阴。

林怀民最喜欢一棵原本就在此地的大榕树。它年代久远,无数须根从枝干上垂下,很有气势。他说自己因为在这个树下站了一会儿,“就栽下去了“—决定在此安家。他说自己尊敬它,“一棵像一百棵”。

2015年,林怀民招待民众在云门新剧场观看舞者排练

什么时令有什么样的花开放,他也安排好了。“照他心里的四季时间表,该开花的开了,他就高兴,没按时开的,他就生闷气。比如那80棵闷着不开的桂花树,他嚷嚷着要退货,“我才不是要他的灌木。”

6月8号他要带舞团去俄罗斯演出。他指着一株不知名字的花树,说期待走之前,“那个白的要给我开”。

他要树和草都自然生长。看到工人锄草,他急吼吼跑过去阻挠,说不要锄,“就让它长长看嘛,就让它长长看。”

他在剧院外的某个墙角插了一根菩提枝,几根木头拐杖似的围架着它。因为他觉得,应该有个树,云门跟着它一年年长大。

现在,林怀民有点为两个月后的台风季焦虑。他说,这些树和花都必须很用功地长才能活。他忧心忡忡,“希望它们台风的时候撑得住。”

你最怀念哪个年代?

当下吧,当下是最好的。

你最希望看到这个世界/国家的一点改变?

人人说想说的话,做想做的事。

为没有机会上剧院的人演出

1973年,林怀民以“云门”作为舞团名称。名字取自古籍:“黄帝时,大容作云门”。相传“云门”存在于5000年前的黄帝时代,是中国最古老的舞蹈,舞容舞步均已失传。林怀民带领的“云门”是台湾第一个职业舞团,也是华语世界第一个当代舞团。

年轻时,林怀民就有这样的想法:事情顺,是佛祖保佑;不顺,则是理所当然,“谁又顺了?”他反问。如果有人赞美他创造出了好的作品,他会说,“都是佛祖保佑。”唯一能做的就是勤奋。“要非常勤奋、勤奋、勤奋,”他说,“有一天佛祖摸摸我们的头,说‘乖,你做得很好’,就那么一刹那让你顺了。”

62岁时,林怀民获颁欧洲舞动国际舞蹈大赛“终身成就奖”,评审团赞誉他是“创新舞蹈的先驱”。这意味着林怀民与乔治·巴兰钦、威廉·弗塞这些20世纪的编舞大师,并肩而立。66岁时,他获颁美国舞蹈节“终身成就奖”,这个奖项表明林怀民进入了国际现代舞领域的“终极名人堂”,颁奖词说,“他辉煌的作品不断突破藩篱,重新界定舞蹈艺术。”

欧洲舞蹈杂志刊文赞誉林怀民和他的云门舞集,“这项亚洲舞蹈进化的重要性,绝不亚于威廉·弗赛的法兰克福芭蕾舞团对欧洲古典芭蕾的影响。”

1973年,21岁的林怀民创办云门时,他希望它不仅仅是一个艺术团体,“我是希望这个舞团跟社会能够有一个联系。”

他反对将云门剧场视为他个人作品的博物馆,“没有意义。”他说,“我走了以后。说不定我的作品都没有了,蒸发了。但不要紧,可是这个能量要一直延续下去。”

他时时不忘强调,云门的存在来自台湾社会的支持,因此要反哺社会。

林怀民相信,经济上永远做不到平权,但文化上可以。他提醒一代又一代的舞者:“云门的初心不是赚钱,是为没有机会上剧院的人演出。”

现代舞走出剧场到户外公演,是林怀民“文化平权”愿景的实践。1977年,云门做了第一场户外免费演出。1996年开始,在企业的赞助下,云门每年全岛几个城市户外公演,为各地乡亲演出,成为台湾社会每年盛事。

对林怀民来说,这是非做不可的事。他说,如果把户外公演抽掉,他会“立刻生病进医院”,丧失全部斗志。

最难忘的经验是云门舞集创立40周年时,在台东池上的演出。他们在梯田上架出5000个座位,池上的乡亲,扶老携幼,都来了。烈烈艳阳、变幻不定的云、不打招呼就泼下来的大雨,都成了天然布景,而舞者在稻田里演出。

有人问林怀民,你为农民、工人、小贩做表演,可他们看得懂现代舞吗?

“曾经有一个大娘跟我说,林老师,我统统看不懂,可是我好感动哦。孔子说‘游于艺’,这里面是身体的感官带动精神的享受。到剧院是‘稍息’,不是‘立正’,毕竟这不是一场考试。”

每当大场面户外公演演完,数万观众安全散去,他都发自内心地感激佛祖。回到家,他会喝一杯—一定要烈酒,是收惊。“户外演出是很紧张的,一旦下雨,大家都跑起来怎么办?这种事情从来都没有发生,谢天谢地。”

6月初的下午,海上雾气升腾,似乎即将有一场大雨。林怀民把舞者带到宽阔的日光平台练舞。希望他们在出国演出前,再熟悉一下动作。他挨个提醒他们,动作不要做足,千万不能受伤。

舞者持长杆,重重敲击地面,引得游人瞩目,大家纷纷聚拢过来。林怀民正对着舞者,而舞者背对着大海,就这么跳着。

不知道什么时候,音乐停下来,舞蹈结束了。舞者们在动作结束的地方停住,或坐或站着平复呼吸。没有人说话,林怀民也不吭声地看着大海。

过了好一会儿,他喊一个远处的舞者的名字,叫他不要坐在平台边缘。“你给我下来,我怕。”又叮嘱离他最近的一个舞者,叫他明天去见医生。这个年轻男孩因为练舞,胯受了伤。

谈起舞者,他变得很温柔。他在意舞者的身体状态,也在乎他们开不开心。“有些伤在身上,有些伤在心里。”他悄悄地对《人物》记者说,“演出完大家都鼓掌,但如果他们不开心,又有什么用呢。”他招呼大家坐下来,“都坐下来,看看海。”他自言自语,“看看海什么都好了。”

云门舞集在台东池上演出

有时候很累、很烦,你看到这些人在那里,你就觉得值得。