新生教学中适应性教学模式的创新研究

——基于政治学课程的教学实践

王 霞

高校教学

新生教学中适应性教学模式的创新研究

——基于政治学课程的教学实践

王霞

王霞/广州大学公共管理学院讲师,博士(广东广州510006)。

传统的适应性教学强调的是教师在教学中要主动适应学生,把学生当作被动的群体。本文认为适应性教学应该是“双向度”的,教师要适应学生,学生也应该主动适应教师与大学的培养目标。本文以政治学课程的教学实践为例,重点探析了这种“双向度”适应性教学对大一新生的重要性及其实践方案。

新生;适应性教学;双向度;政治学课程

适应性教学模式最早由美国教育家加涅提出,他认为“适应性教学这一术语通常指教师要恒定地监控着学生的进步,并根据学生的进步情况变换教学内容的材料和管理系统。”[1]适应性教学法强调的是教师要在充分了解学生的学习习惯、学习动机、知识结构等基础上,以不同的方式呈现教学内容,调节教学过程,使教学成为一种动态生成过程,使每个学生都能获得成功的心理体验,从而提高学生的自信心和学习积极性。

传统的适应性教学强调的是教师在教学中要主动适应学生,把学生当作被动的群体。这样的理念忽视了学生的主体性与主观能动性。因此,本文认为适应性教学应该是“双向”的、互动的、两个层面的。一方面,教师要把把握学生的特点进行适应性教学。这方面强调的是教师“因材施教”的意识与能力。另一方面,学生作为教学中的主体,也应该调试自己以适应教师的教学方法以及教学本身的目的与要求。尤其对刚刚进入大学的新生而言,调整自身适应大学的教学方式与教学目标尤为重要。本文以政治学课程的教学实践为基础,对适应性教学的这种“双向”模式进行研究与解读。

一、教师要切实了解授课群体,做到适应性教学

政治学课程是政治学、行政学、行政管理等专业的学科基础课,在各大高校都要开设,是社会科学的一门基础学科。尽管这门学科在中国的历史比较短,但在西方国家却历史悠久、影响深远。政治学作为一门基础学科,很多高校大都在大一阶段开设,以打好专业课入门的基础。但就政治学课程本身而言,其历史悠久,理论流派林立众多、研究方法精彩纷呈,对刚入学的大一学生而言,学习这门课程还是比较困难的。因此,教师要做到适应性教学应该从以下几个方面着手。

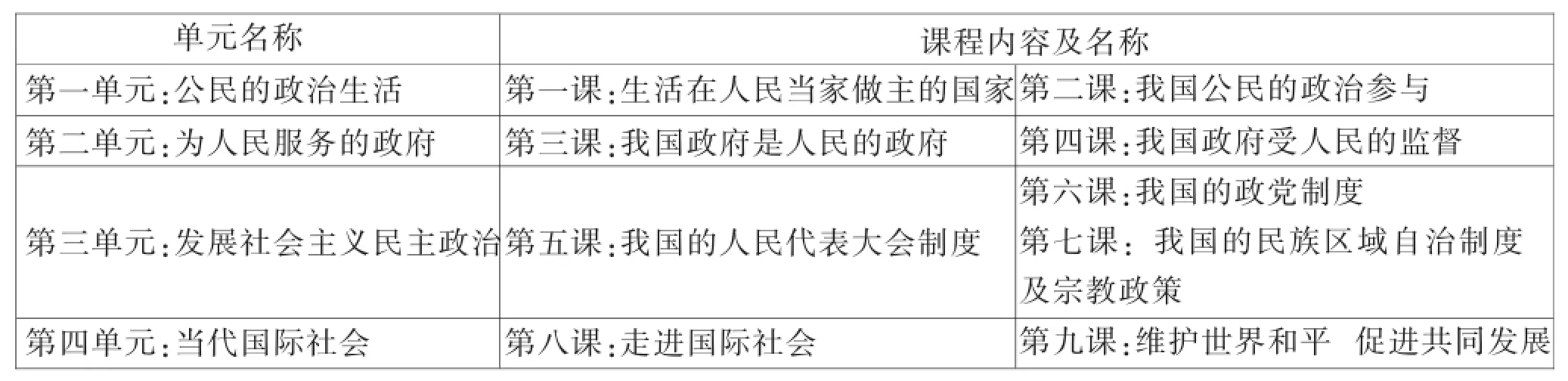

1.教师要了解大一学生的知识基础。与政治学课程有关联的是学生在中学学习的思想政治——政治生活。就课程内容来看,可以说,这门课为学生学习政治学做的知识储备微乎其微。基本内容如表1。

表1 政治生活的课程内容①

思想政治——政治生活这门课主要是让学生了解我国一些最基本的政治常识,让他们对国家制度有一个初步的认知。对学生而言,这门课相当于一门“三字经”,是对政治常识最基本的介绍与启蒙。有的学生就认为中学的政治课等同于政治学这门课程,甚至他们对教师的称呼也沿用中学,直呼为“政治老师”,笔者从教这么多年,经常被大一的学生称作“政治老师”。但政治学这门课程与中学的政治课完全不同。政治学是一门有2000多年历史的课程,在历史的发展过程中,政治学产生了很多流派,也创造了很多博大精深的理论,影响着人类的政治发展历程。尽管各出版社出版的政治学教材有所差异,但基本的精神都是介绍政治学的基本理论与主要研究范式,反思影响人类发展历程的政治因素,探究人类政治发展的未来走向。笔者在教学中采用的政治学教材内容如表2。

表2 政治学课程内容②

对比表1与表2,明显地看出大学政治学课程内容与高中所学的政治知识几乎完全不同。高中的政治知识就是关于中国政治现象的一些初步认识,而政治学原理则是人类关于政治现象研究的文明成果的介绍与总结。所以,就知识基础来看,大一新生关于政治学课程的知识储备几乎为零。因此,教师在教学中首先就要了解学生的知识储备状况,厘清政治学与中学政治的区别。

2.教师要了解大一学生身份上的“剥离性”。新生从中学经过高考进入大学,似乎完成了从中学生到大学生的身份转变,成了“大学生”,但事实上,从知识结构、学习习惯、思维方式上看,他们还是“准大学生”。对于新生这种身份的“剥离性”,教师在适应性教学中应该重点关注。

多年的应试教育让刚入学的大学生习惯了背诵、做题,在学习中依赖教师,希望教师给课程总结、画重点、领着他们反复的复习与做题。但这种应试方式培养出来的学习习惯与思维方式与大学教学是背道而驰的。尽管人们对“大学何为,何为大学”莫衷一是,但是对大学培养学生独立思考、解决问题、认识人类社会的基本精神还是认同的。美国教育学家Lilian Katz教授认为,学习的目标有三个层面:知识(knowledge)、能力(ability)和气质(disposition)。[2]Katz教授认为教育的终极目标是养成“气质”,即disposition(也有人翻译为“天性”),也就是天然的性格与天赋倾向性,相对稳定的思想意识习惯。但很多时候学习活动的效果在三个不同的层面上未必是一致的。很多学习活动的短期收益(知识)是以牺牲长期的气质养成为代价的。而大学的教育,笔者认为就应该以这种气质为终极目标。但大一的学生在中学养成的学习习惯与思维方式与大学的教育相去甚远。因此,作为教师在教学中应该注意到新生在身份上的这种“过渡性”。

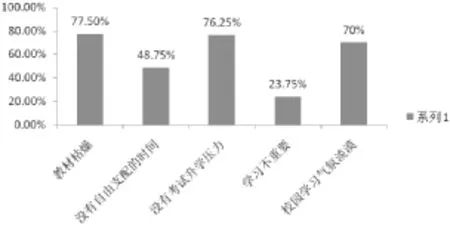

3.教师要了解大一新生的学习心理。进入大学,对于刚刚高考完的新生似乎打开了多年的升学压力枷锁,进入到大学也就松懈下来,没有了升学考试的压力与目标也就没有了动力;同时,教师在教学中也没有给学生一定的促动。这也是近年来各大高校学风下滑的深层原因。笔者在自己任教的班级中调查发现(两个班有80人),在影响学生学习的因素中有76.25%的学生选择了“没有升学考试的压力”这一项,如图1所示。

图1 关于影响学生学习因素的调查③

这种比较消极的心理状态在考试上表现出来的负面效果就非常明显了。笔者任教的行政管理专业的两个班级,79人参加考试,有23人卷面分不及格,这种情况还是比较堪忧的。如图2所示。

图2 行政管理专业考试成绩分析④

所以,教师要了解学生的这种心理状态,应该引导学生重新认识“学习”本身,不能简单地认为考试就是学习,学习是一种成长,是生命历程一种美好的体验。

4.教师要了解新生的文理科构成。近几年很多专业是文理科学生兼收的。笔者任教的行政管理专业的两个班级,理科生有23人,占总人数的近29%。⑤中学时代,政治对理科生而言是“会考”科目,他们的知识基础与文科生还是很有差距的。在考试中,笔者发现不及格的多是理科生,他们无论在理解政治学课程还是在考试回答问题上,都比文科生要稍逊一筹。所以教师还要了解学生本身的专业构成,以便在教学中做到通俗易懂,由浅及深。

二、适应性教学模式的反面:学生要主动适应大学的教学与培养目标

以往的适应性教学模式侧重强调教师要了解学生,对课程做出动态调整。但“教学相长”是一个双面的、互动的过程。在强调教师的适应性教学的同时,也要尊重学生的主体性、激发学生的主观能动性。

1.教师要引导学生意识到他们身份的“剥离性”,主动进行身份转换。作为教师最重要的不是“教书”,而在于“育人”,因此对于大一的新生,教师重要的责任不只是教授基础知识,更重要的是要陪伴学生度过他们身份的“过渡期”,让他们从学习习惯、思维方式、学习目标上真正转换为“大学生”。这就需要教师在课程教学中不厌其烦地把这种宗旨贯彻下去。而大学生也要意识到自己身份的这种“剥离性”,主动进行身份的转换。

2.引导学生意识到教育的终极目标,主动适应大学的教学方式与目标。长期的应试教育体制主要是侧重学生知识层面的目标,忽略了能力与气质层面的培养。但作为90年代以后出生的大学生,时代、信息、环境本身赋予了他们更多的自由与选择,对自己有更多的自我认知,这种特质在个别学生身上表现得尤为明显。教师要让学生意识到大学教育的终极目标,鼓励他们发现自己、认识自己,让他们逐渐放弃应试教育下培养出来的急功近利的学习习惯,让他们认识到学习知识只是教育最基本、最低级的目标。

学生也要意识到应试教育下过度的知识获得在某种程度上已经伤害了教育的终极目标,他们应该主动探究自己到底喜欢什么、爱好什么、自己到底要做什么,要敢于去尝试。

3.学生要敢于在课题上展示自我,给自己发现自己、认识自己更多的机会。

教师在教学中要为学生创造空间与舞台,让他们展示自我、认识自我。笔者在从教中经常让学生到讲台上展示自己,但很多学生视之为负担,他们更习惯于被动地听课,而不愿意主动承担一些课题。他们把这种发现自己、认识自己的机会当作负担,这种观念应该转变。

90年代以后出生的大学生在很多方面都具有优势。他们是在信息化时代伴随着电脑、手机、网络成长起来的一代,他们很多人获取信息的能力、电脑技术的运用能力甚至比教师都强。他们也会自我娱乐,最新的时髦的网络名词几乎都是首先在他们中间流传。但他们在课堂上已经习惯了依赖教师,身上有较强的惰性。因此,大学生在课堂学习中要把自己当成学习的主体,而不是依赖教师的“接收器”,应该把自己当作“发射台”,传递最新的声音。

三、“双向度”适应性教学模式的课堂实践

意识到了适应性教学模式的“双向性”,在课堂教学中就要贯彻这种理念与宗旨。教师既要了解学生,也要充分发挥学生的主观能动性;教师不但要了解适应学生、学生也要适应教师与大学的教学与培养目标。在政治学教学中,除了基本的教学模式,笔者重点在以下几个方面对这种“双向型”的适应教学进行了探索与实践。

1.专题解构式教学。这种教学方式就是抓住政治学课程的一个主题进行深入的探究与思考。例如笔者涉及了几个专题:“国家专题”“议会主题”“政治文化专题”“政治沟通专题”,每个专题下再解构为子课题。教师先讲授每个课题的基本知识,再把子课题分给小组同学去做,并给他们提示一些参考资料。让他们在这个过程中提高查阅资料、提炼研究论点的能力。

2.问题探索式教学。政治学课程不是让学生记住几个定义或概念,而是要培养学生探索、发现的精神。比如“国家专题”一个重点的子课题就是“人类为何需要国家?”围绕这个课题,让学生去阅读资料,各抒己见,并把学术领域关于“人类为何需要国家”的最前沿成果告知他们。但同时也告诉他们,这并不是这个课题的终极答案,“人类为何需要国家”的研究还在路上,未来还会有更多更新的注解。社会学科的魅力就在于通过不断的否定与反思来推动人类文明的进步,哪怕是小小一步。

3.阅读式教学。阅读是大学教学必不可少的环节。但实事求是地讲,很多学生并不愿意去阅读教材。这一方面是学生之过,但另一方面也是教材之过,因为很多教材比较枯燥。因此,在教学过程中,如何引导并与学生共同阅读好书是很重要的一环。在政治学教学中,笔者推荐了《极简欧洲史》《变革中国》等几本书让学生阅读,并写读书笔记。为了激发学生的积极性,一方面笔者把书中优美的文字制作成PPT,在上课过程与学生共同分享;另一方面把写得好的读书笔记在课堂给予表扬与鼓励。

4.“魅力”式教学模式。这种教学模式是教师与学生要在课堂上展示自己、发现自己,大家共同分享学习、生活、人生的成长体验与感悟。这种教学模式指向的是教育的终极目标,让学生发现自己、认识自己的天性与天赋的倾向性。这种教学模式有几个方式:第一,“特长”舞台。在教学中,拿出一些时间来,给学生展现自己“特长”的舞台,这种特长不只是学习上的,只要是学生感兴趣的、自己喜欢的都可以展示。第二,建立成长兴趣微信群。大家可以把自己看到的最新资讯、小说、电影后所思、所想发在微信群里。

这几种教学模式都需要教师与学生的高度参与,需要教师的流程设计与把控,更需要学生的积极参与和自主能动性。

因此,适应性教学是双向度的、互动的,尤其对大一的新生而言,这种适应性教学尤为重要,是大学生完成身份转变、真正迈进大学门槛展开学习,达成大学培养目标非常关键的一环。

本文为广州市教育科学规划项目(11A182)、广州大学教研课题“学科基础课在新生教学中的瓶颈与优化方案研究——以政治学课程为例”;广东省“教学质量与教学改革工程”——行政管理专业综合改革试点项目;广东省教育厅教改项目“研究性学习与创新能力培养:以公共管理教育为研究对象”(2012319);广州市高等学校第五批教育教学改革项目“公共管理教育综合改革研究”(穗高教[2013]17)的阶段性成果

注释:

①根据教育部普通高中思想政治课程标准实验教材编写组编写的《思想政治——政治生活》绘制

②图表参阅景跃进、张小劲编著的《政治学原理》,中国人民大学出版社,2010年版绘制

③根据笔者做的《2014政治学原理课堂教学效果调查》问卷统计结果绘制而成

④此图由两个班级的广州大学网上试卷分析生成

⑤数字来源于笔者做的《2014政治学原理课堂教学效果调查》

[1]郭先平.高职数学适应性教学问题研究[J].数学教学研究,2013(5):55,59.

[2]周立伟.气质才是教育的终极目标,过度追求知识可能是种伤害[J].外滩教育,2015(2).

责任编辑:贺春健

G642

A

1671-6531(2015)13-0055-04