民国时期潮汕地区体育活动探究

连远斌

(揭阳职业技术学院,广东揭阳 522000)

1934年,时任汕头瀛寰艺专体育主任的赖烈铭在介绍潮汕的体育概况时指出:“体育救国,在潮汕人前看起来,有如雨后春笋,以现在情况比较从前,更形踊跃,一般人们对于体育,已具有相当之认识。”[1]42诚然,这是较为概述性的说法,但也反映了20 世纪30年代潮汕地区的体育活动在体育救国等观念的影响下已经有了相当的发展。以往研究者大多从金融[2]、商会[3]、行政[4]、市政[5]、宗族[6]、绅商[7]、华侨[8]与潮剧[9]等角度探讨民国时期的潮汕社会,而从体育活动视角切入的研究只是零星的,且缺乏系统性、全面性。本文主要利用广东省立中山图书馆馆藏的潮汕民国时期的报刊,①本文主要运用了《大光报》、《岭东民国日报》、《新岭东日报》、《南康日报》、《揭阳青年日报》、《新潮安报》、《南澳民报》、《潮阳民报》等报刊,行文中的表格也是根据这些报刊统计制作而成。全面系统地梳理出民国时期潮汕地区的体育活动情况。一方面,为更加全面地窥见民国时期的潮汕社会生活提供别样的视角,弥补传统潮学研究的不足;另一方面,通过体育活动的变化探究,从而为更加深入地解读地方社会变迁提供新的切入口。

一、民国时期潮汕地区的体育活动情况

民国时期潮汕地区的体育活动既保留了民族传统的项目,又引进了西方现代竞技体育项目。从民国时期的诸多报刊来看,潮汕地区的体育活动较之前代,有了较大的发展,并呈现出丰富多彩的局面。

(一)项目丰富多样,篮球足球为最盛

民国时期潮汕体育活动开展的项目相当丰富,从报刊统计的类型来看超过14种。这些项目既传承了传统,例如国术与赛龙舟;又吸纳了新兴,如篮球、足球、网球和棒球等。国术是中国人传承了几千年的瑰宝,近代以来更被视作强身健体的手段,作为保持传统文化较好的潮汕地区自然也加以发扬光大。比如,现在潮汕地区还保持得很好的南枝拳就源自古代的少林,一直传承至今。

潮汕地区三面环山,一面面海,自明末清初以来就形成了彪悍的民风习性。此外,潮汕内部遍布着大江大河,较大的就有韩江、榕江、练江等。这样的民风习性和地理环境为潮汕地区开展赛龙舟奠定了基础。潮汕地区的赛龙舟起源于何时,现在已经很难考证。但是从历代纂修的地方志里面可以窥视出古代潮汕赛龙舟的“狂热”。比如,乾隆《潮州府志》卷十二《风俗·岁时》描述了澄海县端午节赛龙舟的情况:“澄海五月五日插彩旗于江心,悬以银牌,听龙舟竞取,谓之夺锦标。”再如,光绪《潮阳县志》卷二十二《艺文下·艺文略》收录了反映民间社会生活的《潮州竹枝词》,是这样描述韩江上赛龙舟“狂热”的民风的:“恶溪五月斗龙舟,夺锦人争水上流,为语风波近来恶,好回头处便回头。”民国之后,赛龙舟更成为了潮汕地区开展体育活动不可或缺的项目之一。

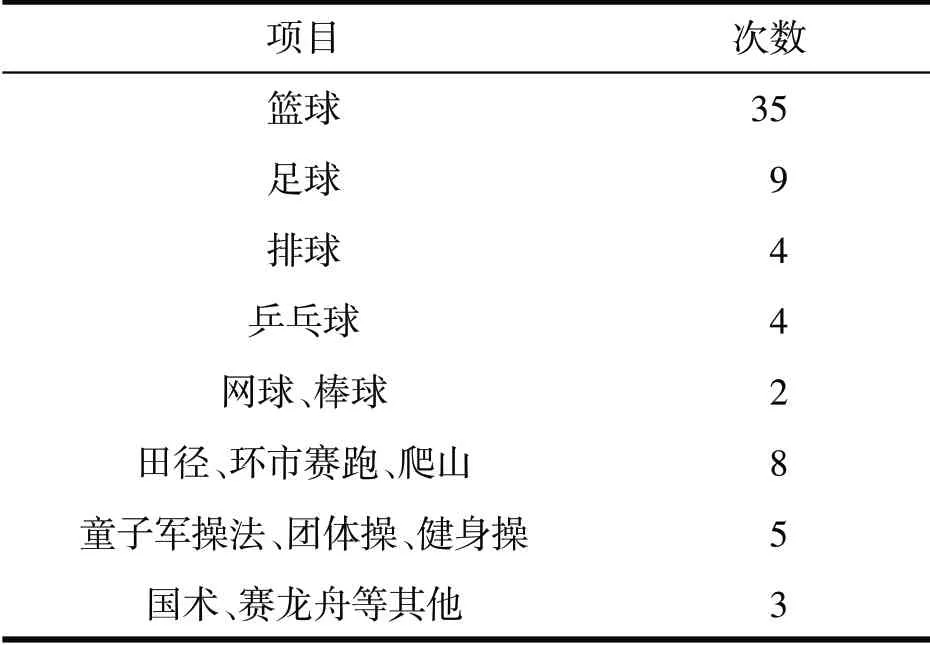

近代以来,现代体育项目逐渐传人潮汕。甲午中日战争之后,体操通过留日学生率先进入潮汕地区。此后,篮球与足球通过华侨也相继传入了潮汕。民国时期,“足球、篮球、排球、国术、体操、乒乓球、游泳等项目得到开展”。[10]1627值得注意的是,民国时期潮汕地区开展的体育项目丰富多样,而且篮球和足球最为普遍。“篮球运动于19世纪末传入中国,在半个世纪里,它是发展速度较快,并在全国范围内较普及的一项运动”,[11]“溯潮汕足球,简(间)接实由省港之影响,直接是受足球名将李惠官君等之势力提倡”。[1]41故20 世纪30年代,赖烈铭在对潮汕体育情况做了考察之后得出,“现在受人最喜玩之运动,厥惟篮球足球”。[1]42从潮汕民国时期报刊的统计中也可以得到这一点(见表1),超过14种体育项目里面,篮球开展竞赛的次数最多,为35次,接下来是足球,开展次数为9次。

(二)举办的地域广,窗口城市突出

表1 各种体育项目竞赛开展情况表

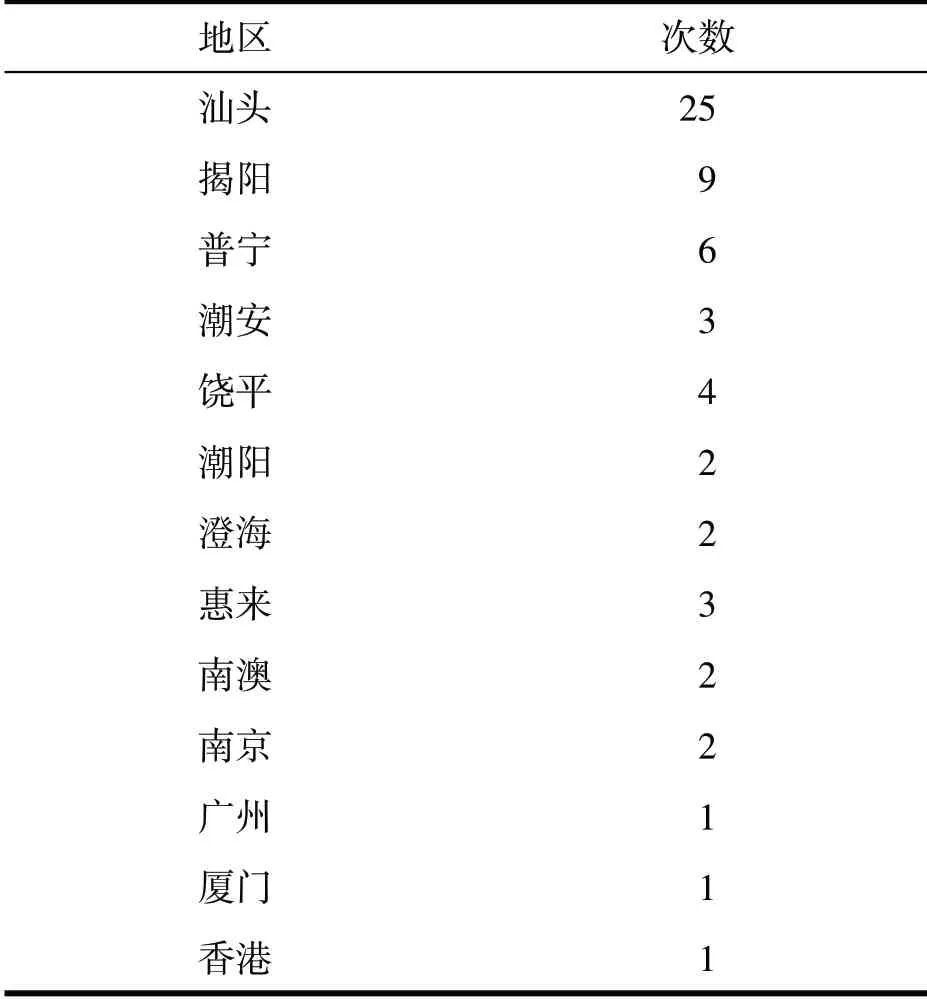

民国时期,潮汕地区主要包括潮安、揭阳、潮阳、普宁、惠来、澄海、饶平、南澳等县和汕头一市,这些地域都开展了大大小小的体育活动。表2 虽然无法完全列举当时潮汕地区各地开展体育竞赛活动的次数,但也在一定程度上反映出每个县开展过体育活动的情况。由此,我们可以得知民国潮汕地区体育活动开展的地域是非常广的,既包括汕头、南澳、潮阳、惠来等沿海地区,如1947年1月汕头市体育会为庆元旦在中山公园举行球类比赛、①《大光报》1947年1月5日,第3版。1947年6月南澳县国民体育会在公共体育场举行全县篮球赛等;②《南澳民报》1947年6月11日,第2版。也包括普宁、潮安等内陆地区,如1945年11月普宁县府举办“英耀杯”篮球赛、③《岭东民国日报》1945年11月1日,第2版。1947年11月潮安县府在西湖球场举行秋季篮球赛等。④《新潮安报》1947年11月15日,第2版。

值得注意的是,潮汕地区体育活动的开展,除了在本土之外,还扩展到了南京、广州、厦门与香港等地。当然主要跟潮商在各地的发展有着密切的关系,如:1933年2月,汕头体育会应厦门潮汕商会的邀请特组建篮球队、足球队、网球队赴厦比赛。⑤《新岭东日报》1933年2月18日,第7版。

然而,民国潮汕各地开展和举办体育竞赛活动虽然相当活跃,但还是呈现出不均衡的情况,从表2 统计的数据来看,作为窗口城市的汕头最多为25 次,其它县举办的次数较少,相差悬殊,这也跟汕头市的特殊地位有关。汕头开埠于1860年,是潮汕地区最早接触西方文化的前沿阵地。汕头也慢慢演变为整个潮汕和韩江中上游梅州、福建及江西等腹地对外交流的窗口城市。各种西方的体育项目往往是经过汕头向腹地传播的。不论是洋人、本土人、抑或客居的外地人,他们交流的方式之一便是开展体育活动,如:1945年10月21日,汕头体育协会在中山公园与莅汕之英国、澳洲等国“扫雷”舰队进行足球和棒球两场国际球类友谊赛。①《岭东民国日报》1945年10月21日,第2版。

表2 各地区开展体育竞赛活动情况表

(三)举办部门多元,以政府为主导

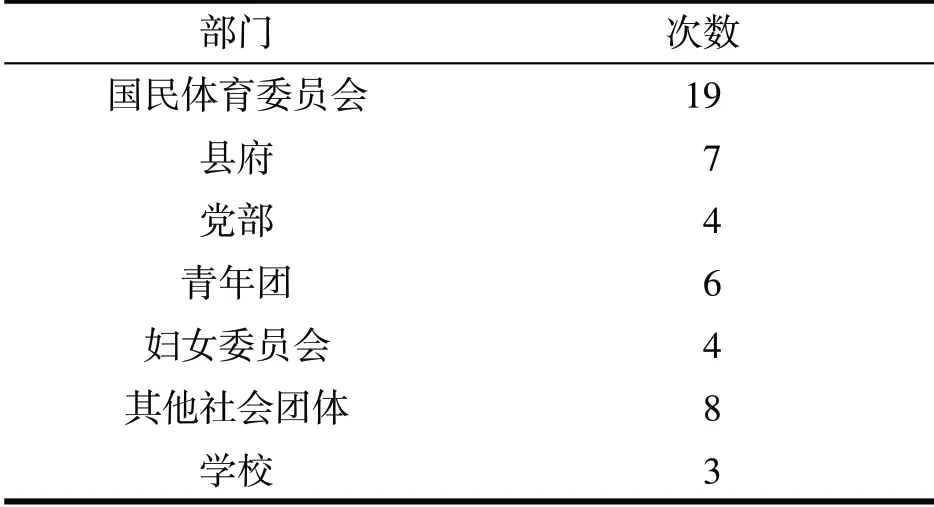

民国时期潮汕体育活动的举办部门呈现出多元化的特征,既有政府部门,如国民体育委员会、县府、党部;也有社会团体,如青年团、妇女委员会、商界、报界、邮务工会等。国民体育委员会前身是体育协进会,1933年根据教育部的规定,改为此名,隶属于县(市)政府教育科,主要任务就是主持开展各种赛事。[1]42如1947年1月,“汕头国民体育委员会举行环市长途赛跑”,分学校组、公开组,起点设在中山公园。②《大光报》1947年1月9日,第2版。所以,报道中国民体育委员会举办的体育活动为最多(参见表3)。民国中后期,由于国民党的政权趋于稳定,政府很重视民众的日常生活,比如1934年开始推行的“新生活运动”就是一个例子,1947年揭阳县国民体育委员会为纪念新生活运动十三周年,特举办“伯通杯”篮球赛。③《揭阳青年报》1947年2月27日,第1版。然而,体育既可以作为国民强身健体的活动,又可在赛事中注入“党国”的教育思想,所以当时的县政府和党部很重视体育活动。他们举办竞赛的次数分别为7 次和4 次(见表3),也占据了一定的位置。

民国时期潮汕的社会团体相当活跃,不论是商界、报界还是妇女委员会,他们纷纷争取举办各种体育活动,以提高自身的影响力,如1947年1月揭阳县妇女委员会为提倡女子体育、筹备事业会在韩祠公共运动场举行“雪贞杯”篮球赛。④《揭阳青年报》1947年1月5日,第2版。

学校作为沟通社会和政府的基础组织,体育活动更是其日常生活中不可或缺的部分。然而,由于学校属于教育部门,小的体育竞赛活动无法得到报道,大的体育赛事又只能是作为协助者的身份出现。当然,也有一些学校依靠自身力量,举办了体育竞赛活动,如1947年1月,饶平县隆都区立初级中学举行全校运动竞赛、⑤《大光报》1947年1月1日,第2版。1946年11月普宁县私立兴文初级中学举行全校运动大会。⑥《大光报》1946年11月14日,第3版。

从民国时期体育竞赛活动开展的项目、地域和举办者来看,潮汕地区的体育活动已经得到了较为全面的发展,呈现出繁荣的局面。

表3 各部门举办体育竞赛活动情况表

二、民国时期潮汕体育活动发展的因素

民国时期潮汕体育活动的发展和活跃离不开政府、学校和社会团体等因素的推动。此外,“体育救国”的观念也促进了潮汕体育活动的普及和发展。

(一)政府的重视

体育活动的开展需要一定的人力和物力支持,至于一般之民众很难自发开展大型的体育活动。所以说,政府的力量很重要。国民政府历来对体育活动都较为重视,因为体育活动一方面可以增强体质,另一方面又可以灌输“党化”思想。比如,1947年5月在揭阳举办的第三届运动会,揭阳县政府从筹备会议开始,对运动会报名时间、比赛时间、竞赛项目、竞赛组别、经费预算、人员分工以及政府其他各职能部门的配合等方面做了大量的工作,特别是政府的经费预算从200 万元增加到了300 万元。此外,政府还发文要求警局转发通知全县汽车、游轮、旅馆等部门:“运动员来县舟车宿费一律优待半价(持有证明者)”,①《揭阳青年报》1947年5月7日,第1版。以及“运动会各项比赛现经完毕,昨晚百乐戏院以该会评判员等此次辛苦备至,特予优待免费入场参观”,②《揭阳青年报》1947年5月24日,第2版。由此可见揭阳县政府对大型体育活动的重视。

民国时期的各级政府一再强调体育的重要性,并逐级地传达该思想。例如,广东省政府在颁发各县市局运动会举行办法时就提到:“各县市局运动会在筹备期内,须尽量宣传体育的重要及目的,激发民众对体育之兴趣,以发动广大民众普遍参加”。③《揭阳青年报》1947年4月19日,第1版。而南澳县县政府也强调运动会的重要性,“本县县府为提倡体育,增进国民健康,特举办全县运动大会”。④《南澳民报》1947年4月21日,第3版。

潮汕各地政府在强调体育活动的重要性的同时,还积极修建各种体育场地,比如汕头市在1933年举办的第一次全市教育会议上就做出了决议:“一、将公园原有运动场改为民众体育场,并增建房屋,设置室内运动各物;二、将公园内池湖建筑民众游泳场。”⑤《新岭东日报》1933年2月16日,第7版。

而举办运动会则是各县政府重视体育活动的具体体现,广东省政府定于1947年5月20日举行省第十五届运动会,而潮汕的各县、市局将通过举行运动会的方式,选拔人才,参与省运动会。⑥《揭阳青年报》1947年3月27日,第2版。如南澳县定于1947年4月举办全县运动会,以选拔体育人才。⑦《南澳民报》1947年4月21日,第3版。

潮汕各地政府还很重视体育人才的培养。比如教育部在1933年7月10日至8月20日在南京举办暑期体育补习班,对象为中小学体育教员及对体育有相当研究及兴趣者,潮汕各地政府就组织中小学老师踊跃参加。⑧《新岭东日报》1933年2月12日,第4版。

值得注意的是,各级政府还通过举办论文比赛以激发民众对体育活动的关注。1946年,青年团中央团部举办体育论文竞赛,揭阳县就有不少教师参加。⑨《揭阳青年报》1946年12月14日,第2版。同年,汕头市青年团奉令发动第三次体育论文竞赛,其题目为“如何改进中华民族体质”,规定录取、奖励前八名(第一名10 万元、第二名9万元,以此类推)。⑩《大光报》1946年12月12日,第3版。

由此可见,民国时期潮汕地区在上级政府重视推动下,本地政府通过各种各样的方式推动体育活动的发展和普及。

(二)社会团体的促成

民国时期潮汕的社会团体相当活跃,商会就是一个典型的例子。潮汕的商会利用体育活动来促进商业的发展,比如,1936年5月10日《岭东民国日报》第3 版刊登了透明胶底篮球鞋广告,1947年1月13日《大光报》的第1 版也刊登了“回力牌”篮球鞋广告。这样做的结果一方面促进了商业的发展,另一方面也达到了宣传体育活动的效果。其实,商会在维护地区商业发展的同时,还积极推动体育活动的开展。比如,1937年汕头市商界的体育会(当时汕头市三大体育组织之一,另有汕头体育会、汕江体育会)红衣球队为观摩球技,特约英舰(留泊本市海面护侨之英国海军)篮球队进行篮球友谊赛。①《岭东民国日报》1937年12月16日,第2版。1947年的“伯通杯”比赛中,揭阳商会就资助了奖品。②《揭阳青年报》1947年2月26日,第1版。

体育社团也积极促成体育活动的开展。比如,1933年,汕头体育协会应厦门集美学校邀请,特组建男、女篮球队、男子足球队、网球队赴厦比赛,切磋球技。③《新岭东日报》1933年2月18日,第7版。1945年10月21日下午,汕头体育协会在中山公园与莅汕之英国、澳洲等国扫雷舰队进行足球和棒球两场国际球类友谊赛。④《岭东民国日报》1945年10月21日,第2版。1945年10月26日至27日,汕头体育老柴协会和市少年足球队在中山公园分别与英国扫雷舰吐昆巴巴号足球队进行足球友谊赛。⑤《岭东民国日报》1945年10月27日,第2版。

除此之外,其它的社会团体也纷纷组织各类体育活动。1930年,汕头报界举行大规模游艺大会,包括倒吊戏、歌舞、大力戏等。⑥《岭东民国日报》1930年11月30日,第2版。这属于行业内部的体育活动。1937年12月26日,邮务公会足球队在中山公园与海关华员足球队进行足球友谊赛。⑦《岭东民国日报》1937年12月26日,第3版。1945年10月,汕头市建庐篮球队与美军篮球队在汕头体育馆进行“胜利杯”国际篮球赛,请到了欧阳副总司令行开球礼。⑧《岭东民国日报》1945年10月10日,第3版。1946年,丰顺县青年团青年篮球队莅汕与汕头市市立一中、海滨中学、汕头市青年队进行篮球友谊赛。⑨《大光报》1946年11月14日,第3版。

由此可见,民国时期潮汕各式各类的社会团体积极参与体育活动,直接促成了体育活动的发展。

(三)学校的推行

学校是培养国家人才、推动社会进步的重要载体。民国时期潮汕地区体育活动的发展和普及离不开学校组织,“民国时期,随着现代竞技体育的兴起,体育逐步成为学校教育的组成部分……各中小学先后设置体育课,中等学校普遍设置专职体育教师,足球、篮球、排球、国术、体操、乒乓球、游泳等项目得到开展”。[10]1627

运动会是学校推行体育活动的重要方式。校一级的运动会是民国时期潮汕地区学校最常见的体育活动之一。潮汕的军校于1933年2月15日举行竞技会,分剑、刺、武术三项。⑩《新岭东日报》1933年2月15日,第1版。1946年11月10日至12日,普宁县私立兴文初级中学举行运动大会。○1同年,揭阳县立二中举行班际篮球、乒乓球、儿童军操法比赛。○12《大光报》1946年12月12日,第3版。

县一级也经常举办学校运动会。1925年,揭阳县教育局举办全县第一次中小学联合运动会;同年,潮安举办全县第一届中小学生联合运动会;1928年,汕头举办全市第一届运动大会;1933年,潮安召开第三届全县小学联合运动会。1947年5月15日至5月24日在榕城进贤门外体育场及韩祠公共体育场举行的揭阳县第三届运动会可谓是空前盛会。当时举办的项目既有田径、球类(篮球和乒乓球等),又有全能运动及400米接力等,此外,还有千人操联合表演、团体操表演、游戏、国术与自由表演等表演项目。而在组别上,已经涵盖了男女学校组和男女公开组。○13《揭阳青年报》1947年4月23日,第2版。1947年1月1日,饶平县隆都区立初级中学举行全校运动竞赛。惠来县童军分会在东仓运动场举行全县童军总检阅,参赛单位有惠来中学等十余所学校,约一千多人。①《大光报》1947年1月1日,第2版。

三、制约民国时期潮汕地区体育活动开展的因素

民国时期潮汕地区体育活动在不断普及和发展的同时,也遇到了不少问题,比如经费不足、场地设施有限与赛事纠纷。这些因素在一定程度阻碍了潮汕体育活动的开展和普及。

(一)经费不足

马克思主义认为经济基础决定上层建筑,体育活动的开展也不例外。任何一场体育活动都要投入不小的人力、物力和财力,所谓:“各县市之体育……要普及发展,当局政府,苟无经济之辅助与提倡,实难实现。”[1]43

民国时期,潮汕各地由于受战乱和世界经济的影响,政府往往拿不出足够的经费来支持体育活动的开展,这势必影响体育活动的普及和发展。面对体育活动一时不振的局面,时人就指出:“盖各地举行之运动会,其时期不能规定者,多因经济问题之转移故耳。”[1]421933年,潮汕地区本要筹备举行第二次全岭东运动会与揭阳全县运动会,“因经济无着,未能实现”。[1]41

此外,一些体育社会团体的运作靠的是商业运作,然而,潮汕地区的经济实力根本无法支撑其运作,从而影响了体育活动。比如,1933年,华南体育研究会男、女篮球队来汕头比赛,付出了千余元,但由于观看的人很少,收入场费七百余元,入不敷出。②《新岭东日报》1933年2月1日,第7版。直接致使类似的体育社团很难在潮汕地区独立生存。

(二)场地设施有限

经济力量不足的后果也会致使体育场地设施的建设滞后。民国时期潮汕地区的体育场地非常有限,以揭阳县为例,1927年全县有学生38 814人,1931年则发展到了65 283人,[12]1947年全县人口统计有188 381人,③《南康日报》1947年6月23日,第1版。而其时全县中小学及各乡镇仅有80个简易篮球场,县城内有一个面积约3 000 平方米的韩祠公共运动场,场内设篮球场两个,进贤门外建有一个面积约1.37 万平方米、设备极为简陋的运动场。[13]由此可见,场地的落后大大制约了该县体育活动的开展。

(三)赛事纠纷

体育活动的开展和普及除了物质支持之外,还需要不断完善赛事规则。民国时期潮汕地区由于社会彪悍成风,民众好勇斗狠,不太重视规则。于是,潮汕的体育活动规则相当缺乏,“惜人们对于运动规则,不甚详悉,所以马虎从事,糊混之至”,[1]41以致体育赛事纠纷时常发生,“汕体会每次提倡球赛,多发生纠纷,如近之全市男、女篮球赛女子组比赛,评判员延长比赛时间,以致引起纠纷”。④《新岭东日报》1933年2月12日,第4版。比如1925年,潮安县举行第一届全县中小学联合运动会,到1927年变成全县小学联合运动会,盖因当时金山中学与韩山师范两校因篮球赛纠纷起争斗,恶感过甚,遂未加入,其余所办学校恐发生纠纷,亦不敢参加,故只有小学参加。1947年揭阳县的“伯通杯”篮球赛就因“素队昨购马顶替……素队出席人数变更,增至14人,私改第一次报名名单”发生了纠纷,影响了整个比赛的结果。⑤《揭阳青年报》1947年2月26日,第1版。

由上可知,民国时期,经济基础和场地实施的不足及规则的不成熟直接影响了潮汕地区体育活动发展的广度和深度。

四、结 语

体育活动作为民国时期潮汕地区社会生活的重要组成部分之一,在政府的重视、社会团体的促成与学校的推动下,得到了一定的发展和普及,反映了潮汕地方社会向现代社会转型的过程。而经费不足、场地实施有限及赛事纠纷等因素也阻碍了民国潮汕地区体育活动的纵深发展,透视了潮汕地方社会在现代转型中遇到的问题。体育活动作为社会生活的重要组成部分之一,是理解区域变迁和地方社会转型的一把重要钥匙。作为以往比较少受到关注的潮汕体育活动应该成为拓展潮学研究领域的新的学术增长点之一。

[1]赖烈铭.潮汕体育概况[J].勤奋体育月报,1934,1(11).

[2]黄挺.1933-1934年金融危机中的汕头商会[J].汕头大学学报:人文社会科学版,2002(3):90-100.

[3]陈海忠.近代商会与地方金融——以汕头为中心的研究[M].广州:广东人民出版社,2011:132-196.

[4]陈海忠,胡耿.1925-1926年周恩来在东江地区的施政活动[J].党史研究与教学,2011(4):34-41.

[5]陈海忠.民国都市住房救济与地方社会——以1928-1937年汕头市平民新村的建设与管理为中心[J].社会科学辑刊,2012(1):168-177.

[6]黄挺.城市、商人与宗族——以民国时期汕头市联宗组织为研究对象[J].中国社会历史评论,2009(10):103-113.

[7]陈海忠,黄挺.地方绅商、国家政权与近代潮汕社会变迁[M].广州:暨南大学出版社,2013:68-146.

[8]欧俊勇,温建钦.民国时期揭阳海外华人捐助活动探析——以现存的题捐碑刻文献为中心[J].五邑大学学报,2014(2):16-20.

[9]欧俊勇.民国时期潮剧广告之研究[J].戏剧文学,2014(12):109-118.

[10]潮州市地方志编纂委员会.潮州市志[M].广州:广东人民出版社,1995.

[11]国家体委体育文史办公室.中国近代体育史[M].北京:北京体育学院出版社,1989:419.

[12]柯建叶.揭阳县最近五学年度国民教育情况统计表[J].揭阳教育,1932,1(1):71.

[13]揭阳县地方志编纂委员会.揭阳县志[M].广州:广东人民出版社,1993:693.