启功先生为我作题跋

沈培方

启功先生为我作题跋

沈培方

启功先生为我的书法习作题跋,倏忽之间成了二十一年前的往事。今年是启功先生逝世十周年,我要把这件深藏心灵深处、从未披露的往事讲述给读者们,借以纪念这位慈如菩萨、心似海洋的前辈。

直抒己见获得先生赞许

1994年秋,启功先生八十有二。当时,先生已誉满天下,求书者接踵,户限为穿,且已日呈难以挡驾之势。

抵京当晚,在京的几位亲近的同道为我接风,当我把想请启功先生为我的书法习作题跋的心愿悄悄告诉同道时,他们都觉得这件事虽然令人神往,但是太难太难,难到几乎不可能实现。

2004年作者拜访启功

彼时我与启功先生熟识已有十数个年头。尽管三千里山河暌隔,但因工作之需和思念之渴,我每年总会因公或自费数度往京拜望启功先生。“浮光掠影楼”(按:此为启功先生晚年的斋名。其寓意一为先生居室外有多棵古树,日月光中,树影掩映;二是先生自谦为学仅能“浮光掠影”之谓)中的每一次晤对,老少促膝,訚訚长谈,聆听他们老辈学人的轶闻趣事,受教他的解疑析难。时常他也会询问沪上老友故交的状况,托我代他转告他的思念和问候。席间谈到某事某书,启先生一时回忆不起,他每会“不耻下问”,委我回沪替他查找,此间偶遇校方有关人员或家人催促挡驾,先生总会笑眯眯地回话:“你们甭管,我这是请他帮我‘查资料’哇。”相聚只觉得满室春风,时光飞逝。深宵辞别,意犹未尽,依依不舍。

这十数年中,我曾有幸得到先生馈赠的两件墨宝,一件是他亲赠,一件是我请索。

上世纪80年代初,国家文物局、北京鲁迅博物馆和我供职的上海书画出版社等几个单位相关人员聚集北京,讨论整理出版鲁迅收藏的古代碑帖及未刊遗稿,启功先生被聘为学术顾问,我则代表上海书画出版社忝列这次活动,与启功先生、诸位编辑等聚首盘桓多日。

是时的北京,尚处于文化复兴的初春,乍暖还寒。对于如何整理出版“中国文化革命的主将”鲁迅的遗稿这一重大议题,各方意见不一,会议气氛颇为沉重。讨论的主要分歧是,出版社一方觉得工作量巨大,资金方面不堪重负。京沪两地的有关领导则一锤定音,坚持整理出版鲁迅遗稿务必要“一网打尽”。

启功先生当时复出不久,作为学术顾问,他多是倾听,很少发表意见。而年少气盛如我,在最后分配任务时直抒己见,陈述了关于出版鲁迅收藏古代碑帖的意见,主要观点为,鲁迅先生虽然在碑帖鉴定研究方面有其兴趣和积累,但这毕竟只是鲁迅先生全部学术生涯极次要的方面或写作闲暇的“余事”。通过查阅,鲁迅收藏过的古代碑帖拓片,大多是年代较晚的一般拓本,可见其收藏的主要意图是辅助历史研究和颐养倦眼。尤其是不少拓片上钤有“北京大学图书馆藏书”等公章,可见其是借阅而未归还。这样的拓片影印出版似乎有损鲁迅先生的形象。因此,我建议严格甄选确系鲁迅自藏的重要碑帖,去粗取精,不能盲目地“一网打尽”。经过几番争议,我的意见得以采纳,并最终代表单位在出版协议书上签上了我的名字。

会议结束那一天,启功先生诚挚地请我和另一位同事到他的府上。记忆中这是我第一次作为正式的客人来到启先生的书房,还坐了很久。那天,启功先生一改前几日会议上谨慎缄默的态度,他笑容可掬地打开了他天生幽默健谈的话匣子,一个劲地向我竖大拇指,并颇多感慨地说:“哎!您真是后生可畏。我想说而不敢说的话,您替我说出来了。”那天启先生特别高兴,即兴为我书写了一幅他的《论书绝句》(第二十一首,全帙共百首),落款“培方同志两正,启功”(先生谦逊,“两正”即让我诗歌、书法两方都予指正之意)。这是启功亲赠我的第一件墨宝,掐指算来,已有三十多年了。尤为欣慰的是,从这一次幸福地登堂入室开始,我有幸成为启先生的座上客和“熟人”。

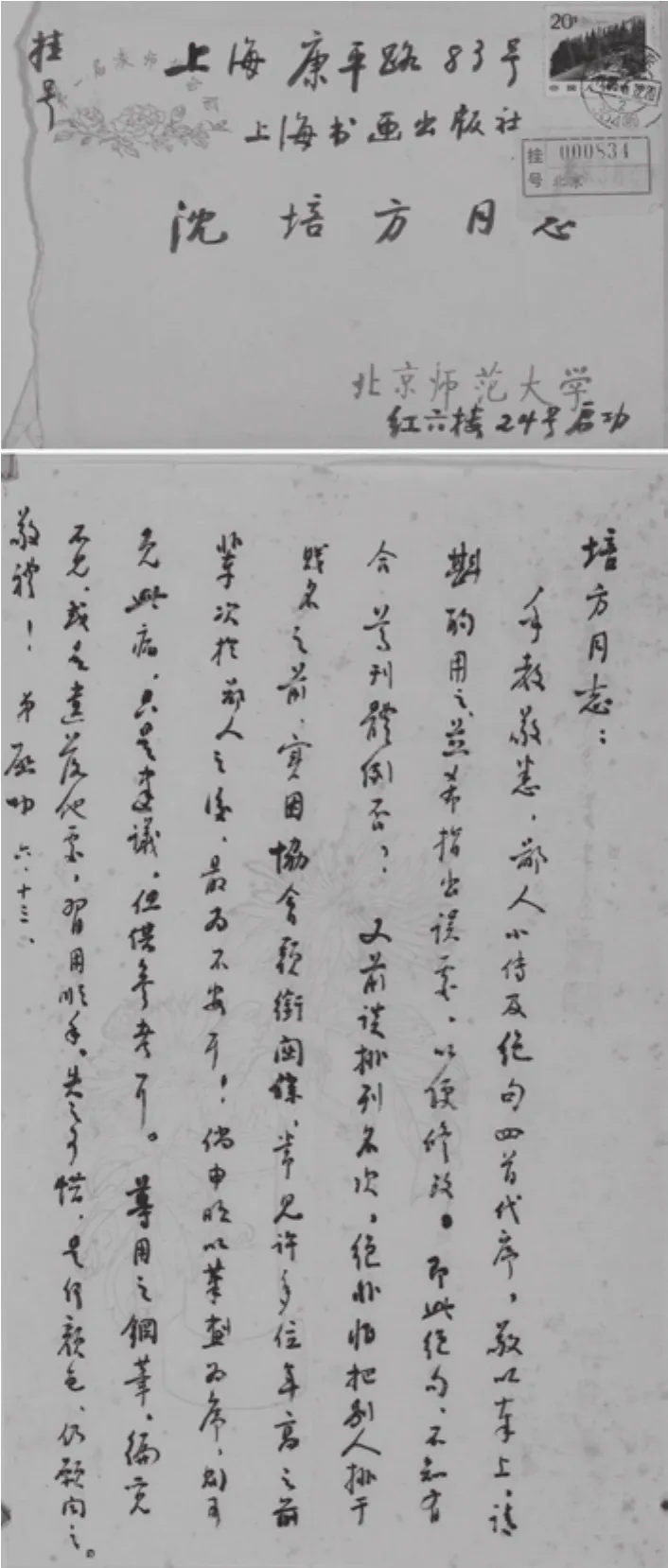

第二件启功先生的墨宝是我写信请求的。那是上世纪80年代中期,单位福利分房,我得到一小套位于浦东的公房。每天上下班要穿越打浦路隧道,交通拥堵,苦不堪言。于是,我为自己新居取了一个斋名“沙中浪底来室”。出典是刘禹锡诗:“日照澄洲江雾开,淘金女伴满江隈。美人首饰侯王印,尽是沙中浪底来。”隧道穿越沙中浪底,此取意一;凡学问事,要如淘沙取金,用以自励,取意二也。我不假思索,自信请求启功先生赐题,别无二选,于是驰函北京。不三日,我如愿以偿地收到了启功先生端严劲挺的手书,虽然没有一字回信,但在这沉甸甸的手迹中,我感悟到了先生喜欢的、李商隐诗句“身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通”的意蕴。

启攻1986年给沈培芳的信及信函内容

先生为我连作两篇题跋

随着与启功先生的交往愈深,随着年岁和闻见的增长,我对启功先生的了解日益加深,他视名利金钱如粪土,但他看重情、义、学、才(我不敢自称为“才”)。像传说中海鸥与老渔翁一样,只要怀着真情真义,真才实学,他们就会赤诚相待,真心相伴。倘若一旦存有机心,海鸥即会飞去,渔翁便只能独坐江边。

二十一年前启功先生为我作题跋的往事,很像这个古老的传说。尽管当时那几位在京的同道认为此事太难太难,难到几乎不可能实现,但我心里反倒觉得这是因为他们耳闻目睹的只是那些风传的纷纭众说,他们没有机会走到启功先生的心灵深处啊!

那天晚上,按照先生约定的时间,我一如往常来到了启功先生的书房。还是一如往常的老规矩,启功先生亲自为我开门,让出了主人的座位,“您坐这儿,今天您是主人”,让我异常亲切。谈笑间,我对启先生说,认识先生那么多年,一直没敢带上自己的字请先生指点。今天,我带来了几件临作,让先生帮我看看怎么改进。说着,我渐次展开了自己38岁时临的五代杨凝式《韭花帖》、宋李建中《土母帖》、唐欧阳询《梦奠帖》、隋智永《真草千字文》(真书一节),另外一通是我44岁时临的宋米芾《多景楼诗卷》。先生认真地看完了全部临作,神情肃穆而又和蔼地看着我,随后在我的临作上拊掌拍了一下,“嗨,咱俩想到一块儿了,这几件名迹也是我最心仪的!好!好!”说着说着,启先生略带微笑,瞑目晃动着他的大脑袋吟诵起米芾的《多景楼诗》:“华胥兜率梦曾游,天下江山第一楼……”,“哎,好!这个老米,有意思!”

1987年,作者38岁时所临《梦奠帖》及《真草千字文》(局部)

见状,我又试探着对先生说,先生觉得还看得过去,我想请先生为我题一个跋,将来把它们裱成一个卷子留作纪念。不过,请先生只题写我们老少二人的交谊和勉励的内容,万不能写溢美之词。启先生似乎心领神会,愉悦地说:“我知道,两件我都题。”“不过”,先生话锋一转,似乎略带歉意地对我说,“哎,我现在墨债欠得太多,好多老朋友的字我都来不及写。加上平时老是有那些‘不速之客’闯过来胡搅蛮缠,弄得我招架不住。要不这样,我先把您的事记在我这个小本儿上,哪天我写好了,马上给您寄过去?”说着,他拿出了那本泛黄的本子,翻开一看,上面密密麻麻地记满了许许多多“大名头”,有中央领导人,也有大画家,还有我熟知的先生的老朋友。于是我对先生说:“我这不着急,您老慢慢写来,什么时候都可以。”说着,我拿出了事先裁好的宣纸,交给启先生。启先生轻轻一推,说:“我这儿有纸,您的纸我未必习惯。来,咱们先把您的字的尺寸量好,让我记下。”我欲拿过尺来帮先生量,先生说:“我自己量,这样精确。”他边量边在小本上一笔一画地记上,记完后又跷起食指清点一遍,认真得简直像一个小学生。抓住瞬间,我摄下了这感人的场面。我了解启先生,他俯允的事,必定践诺,因而心里异常满足。告辞时,先生特别叮咛我,以后来北京,先看故宫,后看启功,明天你到故宫去吧!因我曾对启先生说过,到北京就是看两宫(功),故先生有此幽默。

在京逗留几天,公私事圆满。第三天,我买好了翌日晚上的返程车票。返程当日上午,我又到启府告别。先生示意我入座,神秘地对我说:“咱们今天把它写掉。”我见先生利索地铺开事先裁好的陈年宣纸,端坐下来,掭好毛笔,落笔前习惯地侧耳咳嗽了几声(按:启先生一直视作书是敬事,动笔必先痰咳干净,避免写时震颤),便边跟我聊天边开始作跋。他先跋《韭花》四帖,从容不迫,美文倾泻纸上:

孔子曰,人莫不饮食也,鲜能知味也。书之为艺,知味尤难,此吾与老友沈公培方论书之共见也。功又有句云:“岂独甘卑爱唐宋,半生师笔不师刀。”故于历代墨迹临习独勤。一日,培兄出所临古法书墨迹数种,非但神形毕肖,且各名迹皆仆(先生自谦称)所服膺者。相与抵掌披襟,其乐有言语所不能传者。觉唐摹宋拓,金石奇珍,罗陈几案,不易斯时之欣抃也。培兄以为不可不记,因濡毫以书其后。启功。

约两百字的长跋,每字不足厘米,字字珠玑,洋洋洒洒。我下意识地看了看表,一个小时多一点点,不禁失声叫了出来。尤其是从先生笔端流淌出来的从容优游的文字,抑扬顿挫,可诵可歌,朗朗上口,实在是一篇足可流芳千古的美文!

尽管我深知跋文中先生一如往常地遵从传统行文的格式,敬称晚辈我为“公”、为“兄”,凡该抬头、换行、空格处皆一丝不苟;而写到他自己处,则一概避让以小字谦称作“功”、“仆”,不禁在肃然起敬中道出我的不安,说:“启先生,您这样写实在让我深感不安和惭愧。”哪知,先生摘下眼镜,笑眯眯地对我说:“嗨,您不是嘱我要把我俩的交谊和感想写出来吗?这不,我们老辈同道间的文章都是这样写的啊!”说着先生戴上眼镜,又仔细审视一遍题跋,“没写错”,似乎非常满意地自言自语道:“孔子说得有道理!”又喃喃自语道:“传神写照,尽在阿堵中。顾虎头(按:晋顾恺之小名虎头)的话可借为真实写照。”

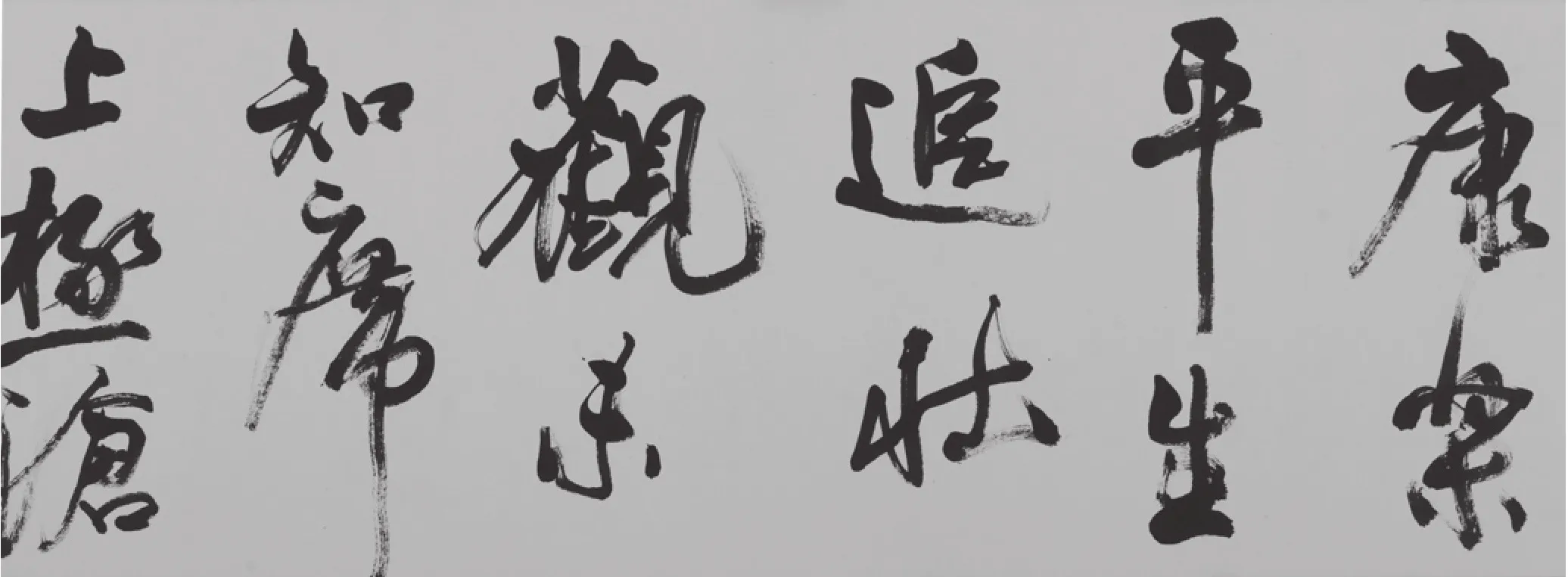

稍事小歇,启功先生又拿出另一张纸,捋捋袖子,“来,咱们再题老米的!”或许是此刻先生已经走进了老米的世界,一改前跋的小字为大字,饱蘸墨汁,果敢下笔,笔走龙蛇,沉着痛快,题曰:

1993年,作者临宋米芾《多景楼诗卷》(局部)

薪火相传是先生毕生心愿

启功先生赐题后,我敬仰和亲近的前辈谢稚柳、顾廷龙先生欣然分赐题跋和引首,随后我请自己可信赖的裱画师分裱为两个手卷。记得是周末,我亲眼看

米老对道君(按:原少书一“君”字,后于1999年补书)问,曰“臣书刷字”。此义于《多景楼诗卷》中最堪印证。培方先生临本足令米老心降,道君首肯。启功拜观,时年八十又二。

书罢,先生搁下笔,用力盖上了自己的名章。“成了!”先生颇为得意。

当我想再度表示不敢承受的意思时,先生打断了我未讲完的话,“您写的米字确实好,得其神韵而不为所囿,好!好!”谈笑间,两段精彩的题跋一气呵成。

消息传到了我北京的那几位同道那里,他们除了意外和惊讶之外,复用羡慕和惊喜的眼神打量着我说:“老爷子对你确实好!”消息又传到了我的老朋友、时任《中国书法》主编刘正成兄那里,他立即找到我,承诺立即撤换手头编好的稿子,全篇彩色刊载启先生题跋并报道这件书坛的佳话。

我坚决婉谢了老友们的雅意。因为我心里异常明白,这是启功先生对我这个后生的鼓励,也是前辈学人奖掖后学的好传统,我除了牢牢铭记先生的鼓励并恪守前辈的优良传统之外,别无它念。着裱画师精心托裱,又整整守了双休日两天。感谢老天帮忙,星期一大早,两个手卷干透揭下,又亲眼目睹裱画师的裁切、砑光,终成完璧。

1994年10月,启功欣然答应为作者所临书法作品题跋

两件散发着墨香的宝贝,藏在家里怕失窃,放在单位怕遭祝融之灾。一段时间里,我只能每天随身携带着它们上班回家、回家上班,有点像当年张伯驹随身珍护《平复帖》。最后,我选择了一个最稳妥的办法,在银行里租用一个保险箱,梅雨时节,秋冬换季,我总要前去“探望”一下,放进防腐的樟脑精。二十多年过去,每次打开这两个手卷,香气扑鼻,日愈浓郁,越来越像博物馆库房里的文物,它静静地躺在保险箱里,但又日日夜夜藏在我的心里,出现在我的梦境里。

1999年又是一个秋日,我把两个手卷带到北京,交给启功先生过目,并请他为《多景楼诗卷》跋补书一“君”字。那天恰巧停电,天又阴暗,从下午4点到晚上8点,在黑乎乎的书房里,启功先生幽默地说,我们“瞎聊”。直到供电复明,启先生留我用完素朴的便餐便回到书房,“来,先看您的,然后我也有宝贝请您过目。”先生徐徐展开手卷,为我补书五年前漏写的那个字,补得天衣无缝。然后他重读了亲题的跋文,当他抚摸着已经谢世的故人谢稚柳、顾廷龙先生的手迹时,我看见先生的眼眶微润,“哎,老谢,起潜(此为顾廷龙先生号)先生……”口中念念有词。

这天晚上,启功先生拿出了一件他新近用二十余万拍得的、他的恩师沈兼士先生(按:沈兼士先生,沈尹默先生胞弟,前辅仁大学著名教授、国文系主任)的藏品,在深情的回忆中,启先生分外动情:“师恩难忘啊!三先生(老辈学人称呼沈兼士)去世得太早,他的家眷活得很艰难。我启功能活到今天,但遗憾不能学得恩师之万一啊。所以,凡是三先生留下的东西,我都志在必得,将来把它们交给国家、留给后人。”接着,他深情地端详着我问:“您今年贵庚?”我答:“周岁50。”启功先生听罢,无限感慨、无限深情地抚着我的手一字一句地说:“您也50啦。我今年虚度87啦!老辈们把事业交给我,仿佛就在昨天,现在,要托付你们了。”

那晚,坐在启功先生跟前,我也想了很多很多,似乎在一夜之间突然又懂得了很多很多。那么多年来追随在启功先生身边,他亲笔书赠诗作,为我的斋名题耑,为帮我查阅某一书法作者的生平亲笔抄录寄来,为我幼稚的临作题跋,每有新著问世,先生总是亲笔题字赠我……后来我又知道,启功先生在辞世前几年,曾经想召集他最亲近的几位后学聚集北京,后因种种原因而未果。不过我深深理解先生的良苦衷肠,正像他在自己的一篇文章里所写的那样:“回想当年我在钟粹宫(注:故宫藏书画处)一同参观的老辈已无一存,同学同好,至多只剩两三人,我曾经直接受到的教导和从旁得到的见闻,今天在我身上已成了一担分量很重的责任,我应当把它交给后来者,但又是‘谈何容易’呢。”(见1999年8月29日《文汇报》)

启功先生为我作题跋虽然已过去二十一年,但历历在目,宛在昨日,须臾未忘。遗憾的是,我才疏学浅,能力有限,难以实现启功先生语重心长、寓意深远的宏愿。唯可聊以自慰的是,我一直铭记着启先生的殷切希望,尽我之所能默默地努力着。

后来我知道,先生在我请索题跋的当夜,就打好了腹稿。那篇即兴挥洒的米书跋文,从此勉励我沉下心来,用近二十年的岁月潜心研究米芾并通临了存世的全部米芾真迹和历代重要的法书名迹约一百余种。我多么想再向先生请教,可能的话,再请他为我作篇题跋啊!奈何天地两隔,尽管我深知这个想法已经永远不可能实现,但我深信,启功先生若是知道我一直遵照着他的期望在努力在进步,他一定会含笑于天国的。

谨以此文纪念我敬重的启功先生十周年忌日。

(作者为上海市书法家协会主席团委员、上海书画出版社编审)

责任编辑 沈飞德 杨之立