舊抄本叢説

神田喜一郎(徐川 譯)

一、高山寺藏《篆隸萬象名義》解題

(一)

本書用一句話來概括,就是將所有漢字按照字形來分類,各類别取其部首,並按照部首順序來排列的一種漢字字典。其分類方法,效仿了中國古典文獻中許慎的《説文解字》以及南朝梁代顧野王的《玉篇》等著述,可以認爲主要是以《玉篇》爲依據而整理編寫的。並且此書採用先以篆體和楷體示例,其後附有小字體音切和簡單訓義的形式而成書。想必本書名爲《篆隸萬象名義》,也正是由此形式而來。古時楷書一般稱爲隸書,所謂篆隸,和今天一般所説的“篆楷”意思相同。以此“篆隸”二字來爲書冠名,必是因字典中文字皆以篆體與楷體來編撰而成書。“萬象”則是指一切事物。“名義”二字則和宋朝法雲的名著《翻譯名義集》有同工之妙,字形字義皆相同。其中“名”是“文字”的意思。見於《儀禮·聘禮》注。以“名義”二字用作書名的,還可見於敦煌出土的《法門名義集》(P.3009)。應和唐代李師政的這部作品有關聯,有可能《翻譯名義集》的書名是步其後塵。原本上述兩部書收録的都是佛教語彙,和《篆隸萬象名義》這樣與佛教無直接關係的辭書並不相同。那麽從這兩部書來看,《篆隸萬象名義》的書名也應該和佛教有着某種聯繫。且此書作爲弘法大師空海的名作而流傳於世間,如此看來此推斷便没什麽不可思議的了。

(二)

平安朝末期真言宗的僧人濟暹僧都所作《弘法大師御作書目録》首先著録此書。其中便有《篆隸》三十卷,無疑就是指這本《篆隸萬象名義》。現在所知的唯一傳本,是由京都拇尾名刹高山寺所藏永久二年(1114)的抄本,見其卷一之首便寫有“東大寺沙門大僧都空海撰”之字樣。最後一卷爲第三十卷,卷宗數目也和濟暹僧都的記述一致。所以這也是此書爲弘法大師所著的有力證據。

弘法大師内學之深厚自不用説,他很早開始也對外典有着濃厚的興趣。尤其是以卓越的書法才能,以及擅長漢詩文寫作而聞名遐邇。所以大師在外典之學中好像更偏愛此類學問。若讀過大師《性靈集》中一篇名爲《獻梵字並雜文表》的文章,便可知大師從大唐回國之際帶回了南齊時代蕭子良的著作《古今篆隸文體》。這本名爲《古今篆隸文體》的書不知從何時起早就亡佚了,今已不傳。幸好現在日本京都山科的昆沙門堂保存了被認爲是臨摹了大師帶來之本的古抄本,查閲此抄本的話就會發現這其中絶不僅僅是篆體隸體,還收録了大量不同字體的寫法例樣。由此也可見大師確實對這方面書籍興趣備至。從這件事來看,大師著成《篆隸萬象名義》,絶非偶然。

(三)

這本《篆隸萬象名義》是日本編撰的現存最古老的漢字字典。而此意義贏得學者關注和重視卻是比較新近的事情。這也是由於江户末期屋代弘賢在京都拇尾高山寺的秘庫中發現了此書,然後製作了影抄本,且見到這些影抄本的狩谷棭齋等考證學者們不斷地宣揚説明其價值,幾乎到了不厭其煩的地步。

此高山寺本《篆隸萬象名義》,現在依然保存在同一寺廟内,早在明治三十二年(1899)就被指定爲國寶。以粘葉裝的形式製作了六帙,末尾寫有跋文:

永久二年六月以敦文王之本書寫之了

由此可知這是平安朝末期的古本。説到永久二年,正是將此書首次收録到《弘法大師御作書目録》中之濟暹僧都圓寂的前一年,想必僧都所見之本應和高山寺本的内容相同。

順便一提,高山寺本跋文中所見的“敦文王”是何許人也不得而知。跋文内容只是説明一下影抄本是從敦文王所持之書抄録而來。而其書寫方式也確是平安朝末期才有的純熟筆體。

(四)

如上所述,高山寺本《篆隸萬象名義》是唯一現存於世的《篆隸萬象名義》傳本。其他極少數流傳於世的抄本也全都出自高山寺本。因而一談到《篆隸萬象名義》抄本,可以認爲全部是根據高山寺本抄寫的。但若仔細查看高山寺本,探討其是否原樣傳達了弘法大師原著的本來面貌,卻多少存有疑問。

首先,高山寺本的第一帙至第四帙謄寫了本書的第一卷至第五十卷,這本身並没有什麽問題,但是第四帙末尾,不知爲何出現一行“篆隸萬象名義第十五之上”,而後到第五帙開篇之處先是寫有:

篆隸萬象名義第十五之下 續撰若囊三佛陀

這樣的話以卷數來計算,第六帙結束於第三十卷。第四帙和第五帙之間没有很完美地銜接上。這又爲何故呢?並且第五帙的卷首,就像剛才所説的,明顯寫有“續撰”一詞,且又無法理解“若囊三佛陀”究竟爲何意,故怎麽看也不像出自大師之手的原本。總的來説高山寺本《篆隸萬象名義》,第一帙到第四帙與第五、六帙這兩大部分難免給人一種銜接過渡比較生硬的感覺,最起碼有些不自然。

不過,在没有發現高山寺本以外的其他抄本前,目前無法知曉《篆隸萬象名義》的本來面目。所以不如暫且先將現已被指出但難以解決的問題放置一邊,把高山寺本《篆隸萬象名義》所藴含的學術價值研究透徹才是當務之急。

(五)

那麽之所以高度重視此書的價值,是因爲其以梁代顧野王的《玉篇》爲參考所著。自不用説其在中國早已亡佚,獨有日本也是勉强保存了約六分之一。現存的《大廣益會玉篇》實際上和顧野王的《玉篇》在内容上有着很大的差異,因而被作爲不同書籍加以區别。所以這本唯日本獨存的顧野王《玉篇》被稱爲“真本玉篇”。翻開現在的《篆隸萬象名義》,其音切和訓義正如前人研究所述,大體是由“真本玉篇”爲依據所寫,故根據此書,便可將“真本玉篇”中已經亡佚部分的文字所對應的音切和訓義,在某種程度上進行補足,然而其價值遠不止於此。通過它更可以知道《玉篇》中的文字,各是以何爲部首,以何種順序來排列的。並且“真本玉篇”的文字排列是按照《説文解字》所做,因而《篆隸萬象名義》的文字順序可以説和《説文解字》如出一轍。但往往又和現行《説文解字》的編寫順序有不同之處,所以認爲其是能訂正現行版《説文解字》極爲寶貴的資料。《篆隸萬象名義》對中國文字學研究有極大意義和作用。之前的内藤湖南、山田孝雄、岡井慎吾等諸位先輩,已將此書和“真本玉篇”的關係對比作爲其主要價值來研究並做出了諸多述説,在此尤獻上我輩深深的敬佩之情。

此書的價值在其他方面也有所體現。書中每個字都以篆體和楷體示例,但仔細分析其篆體,可以看到形態和筆法多少有些缺損,明顯是從“懸針體”這種古代篆體脱胎而來。懸針體是後漢曹喜開始嘗試並最終創建的一種篆書,其筆勢猶如將針倒掛懸起,並因此而得名。從後漢末期開始到魏晉時代似乎比較流行,三國時魏的《三體石經》中篆書便是用此懸針體而寫。《篆隸萬象名義》中的篆體追根溯源是來自懸針體這種想法的産生,要追溯到弘法大師,或者比弘法大師更早的時代,因爲它和唐代通用的篆書體例明顯不同。彼時代篆書字體,因其刻在墓誌銘上而被熟知,確是奇妙之事。後來爲了將其匡正,唐玄宗時代的李陽冰以秦朝李斯的篆書爲基礎開創了“玉箸篆”這種篆體。但這也和剛剛所説“懸針體”是完全不同的筆體。所以《篆隸萬象名義》的篆體到底又是以何書爲依據臨摹而寫,便成了問題。梁代顧野王的《玉篇》中原本没有篆體的出現,這樣看來要探其出處就必須去搜尋《玉篇》以外的古籍了。

對於此問題,我還想特别説一句的,是關於曾刊載在雜誌《藝文》上岡井慎吾博士所寫的《讀〈篆隸萬象名義〉》。他提出一種新的假説:《篆隸萬象名義》中文字以兩種字體列舉出來的形式,可能是根據唐玄宗御撰《開元文字音義》所寫。若根據他的説法,應會得出結論:《篆隸萬象名義》中“篆體”是依據《開元文字音義》中體例所作。然而這其中也存有疑問。《開元文字音義》的確是以篆隸兩體來示人的辭書。如果説弘法大師閲覽過此書,也決不是不可想像之事。但《開元文字音義》亦被收録於《日本國見在書目録》,所以若説是弘法大師將其帶到日本,總覺得有些蹊蹺。然而根據宋代《中興書目》所引玄宗《開元文字音義》的自序,這本書貌似是以上爲隸體下爲篆體的形式所作。那麽篆、隸兩體順序就和《篆隸萬象名義》完全相反。且《篆隸萬象名義》中篆隸兩體所刊載的内容,範圍也不完全限定於《開元文字音義》。博士亦指出根據五代林罕《字源偏旁小説》的序來看,李陽冰所著《字統》這本書也大體相同,同是以上爲篆體下爲隸體的形式書寫,這反而和《篆隸萬象名義》一致。話雖如此,《篆隸萬象名義》也不可能是根據李陽冰的《字統》所作。因爲如前所述,李陽冰開創了“玉箸篆”,那可以想像此人所著《字統》定是以其“玉箸篆”體所寫,而《篆隸萬象名義》是懸針體。這樣根據林罕的説法來看,結果《開元文字音義》不過是將《字統》的篆隸二體位置上下顛倒的著述罷了,這主要是因爲《開元文字音義》中篆體也確是同樣的玉箸篆體。那麽綜合以上因素考量,説弘法大師創作《篆隸萬象名義》特以《開元文字音義》爲依據而進行的根據就顯得很無力。

現在勾起思緒的,是現存於日本,被認爲是平安朝時代古寫本《説文解字》的斷篇殘簡。共有兩片留存至今,一片斷簡只刻有口字旁兩個字,另一片也極爲簡短地只記述了口字旁十二個字。然而據此我們便可以想像出古時傳入日本的書簡中《説文解字》是怎樣的體例,其所示篆體竟也是懸針體。再者今年日本還找到了從中國帶去的唐鈔本《説文解字》殘卷,其中存有偏旁“木”的字一百八十八個,而將其記載的仍是精湛的懸針體筆跡。這些實事便可使我們充分想像出弘法大師所處時代的情境了吧:無論大唐還是日本,都是以這種形式編撰的《説文解字》在廣爲流傳。如此來看,對於大師在編撰《篆隸萬象名義》時,也參考了除《玉篇》以外的《説文解字》這一觀點,就疑慮全無了,豈止如此,反倒應該説是理所當然之事。

以上考證無誤的話,此《篆隸萬象名義》的篆體,就必應被認爲是文字學上極爲重要的文獻資料。將其和現今通行的,經宋代徐鉉、徐鍇所校《説文解字》相對比,並以高山寺本《篆隸萬象名義》爲據,便多少可以窺見到一些古寫篆體《説文解字》的面目。可遺憾的是,此高山寺本《篆隸萬象名義》中很多篆體字被省略了。弘法大師原本定是逐個將篆體字編撰入書,但日本文字一般不需篆書,故後世謄寫的人將其省略了之。於此事,不得不説是遺憾之至。

(六)

《篆隸萬象名義》已被追加編入新版《弘法大師全集》中,此書唯一的傳本——高山寺本能夠被原原本本地影印出來,實爲學界一大幸事。原本高山寺本是在昭和之初作爲影印本最先被收録于《崇文叢書》中,之後不久在中國也出版了《崇文叢書》的縮印版本。現在無論哪個版本都難以尋覓了。另外《崇文叢書》是將高山寺藏本的六帙分爲十六册裝訂出版。相比較於問題很多的高山寺本來看雖已不錯,但並不是一點遺憾之處都没有。如此看來,本人覺得此時例舉此事便有更深刻的意義了。

對於此書的研究,從未達到過現在的層面。而且尚未在其他學問領域研究中被充分利用。另外即使早已知曉其史料價值的重要,但再怎樣也是八百五十年前的寫本,其間含有諸多難解之題。此外嚴重的誤寫和丟字現象作爲古寫本的常態,也妨礙着研究工作。然而克服這樣或那樣的困難正是學者們今後需要肩負起來的責任,從這重意義上來講,它也是文字學學科中尚未被打開的寶庫。首先有必要將“真本玉篇”進行嚴密的校勘,那麽現行的《大廣益會玉篇》就更需校勘。並且在此基礎上以《説文解字》爲參照開始,像《一切經音義》這樣的辭書等也應參考。如此,必將對中國文字學做出巨大貢獻。另一方面,民國的周祖謨氏在《國立中央研究院歷史語言研究所集刊》第二十本中登載的《唐本説文與説文舊音》中也已有過呼籲。而日本學者的現狀是只能拱起空手隔海相望吧。衷心希望各位日本學者們奮起直追。于此書之珍貴,正如解題一詞所示,在此不過是奉獻寥寥思考罷了。

二、知恩院藏《大唐三藏玄奘法師表啓》解説

京都華頂山知恩院藏有大量同院第七十五世徹定上人的遺物,其以收藏古寫經而聞名於世。這其中就有一卷以《大唐三藏玄奘法師表啓》爲題的舊鈔卷子本,新近被重新影印。參閲上人於文久三年所著的《古經題跋》卷下中“武州緣山古經堂藏”一項,此《大唐三藏玄奘法師表啓》紙背面所書寫的《華嚴八會剛目章》被作爲標目著録其中。其中記述有“右卷背書唐玄奘法師表啓一十四篇”一句。狩谷棭齋所藏《續古經題跋》中有《華嚴八會剛目章》一卷,跋文寫有“天平神護元年”,但並未提及《玄奘法師表啓》。總之此卷子本很早便被世人所知,有内藤湖南博士與數名同好相謀,於明治四十三年六月發表於世的影印本,另有清朝羅振玉將此影印本縮印編入《吉石盦叢書初集》流傳於世。另被《大日本續藏經》第一輯第二篇中“史傳部”所收録。玄奘表啓之文字也可見於由佐伯定胤和中野達慧共同編輯,經活字翻印的卷子本《玄奘三藏師資傳叢書》卷上中。而時至今日上述諸本不光皆已難覓其蹤,内藤博士等人所做影印本更是受五十年前技術所限,留有許多遺憾之處。值此獲得知恩院許可之際,嘗試運用最先進攝影技術,不單將此玄奘表啓的文本以及背面《華嚴八會剛目章》之全部内容以原尺寸影印,並特將其古訓點經高清攝影技術處理呈現其中,進而公諸於學界實爲我輩同人欣幸之事。現將此卷子本於昭和二年四月二十五日被定爲國寶,並作爲重要文化財産受到國家保護之事予以評述。

且説此卷子本皆以楮紙十張連續書寫並裝訂成一卷。第一頁高九寸三分,長二寸三分;第二頁至第十頁共計九張,每頁高九寸三分,長一尺七寸六分。文字從第二頁開始,每頁並不拘泥於行數字數,抄寫比較隨意,但寫至第九頁,不知何故四行過後突然停筆,第四行的“恩所賜紬綾十匹諸寺訪得繡■綵幡及諸供養道具之”後便是白紙一張,第十頁更是只字未寫。以防萬一爲了確認是否是紙張殘缺所致,又細心查看後並未發現紙張斷殘的痕跡。簡直就是文章書寫中途戛然而止。背面所寫《華嚴八會剛目章》中對應此部分文字爲“優劣故當會啓耳然五會中諸品之内更有問者並”一行,其後所接“是當會中所説法中隨説請問非是别問大位之相以”另一行,並無殘缺。

共有以下文章十六篇收録于《大唐三藏玄奘法師表啓》。現將題目以及所做年按照原本記載作如下整理,號碼爲筆者所添加:

①進經論等表 貞觀二十年七月十三日

②進西域記表 貞觀二十年七月十三日

③請大宗文皇帝作經序並題經表 貞觀二十年七月十三日

④大宗文皇帝報請作經序勅書 貞觀二十年七月十三日

⑤謝大宗文皇帝勅書表 貞觀二十年七月十四日

⑥謝納袈裟剃刀表 貞觀二十二年七月十四日

⑦謝大宗文皇帝制三藏聖教序表 貞觀二十二年八月五日

⑧大宗文皇帝報玄奘法師謝表勅書 貞觀二十二年八月五日

⑨謝述聖記啓 貞觀二十二年八月五日

○10 皇帝在春宫日報玄奘法師謝啓書 貞觀二十二年八月五日

○11 大宗文皇帝與長命婆羅門書 貞觀二十二年八月十日

○12 玄奘師玄法師請經流行表 貞觀二十二年八月二十日

○13 玄奘法師謝東宫書述聖記啓 貞觀二十二年八月二十六日

○14 請經出流行啓 (無年月日)

○15 皇帝在春宫日所寫六門陀羅尼經及題菩薩藏經等謝啓貞觀二十二年九月十八日

○16 玄奘法師請附訊物及書往西域表 不完

以上第十一篇《大宗文皇帝與長命婆羅門書》爲題的文章,還有些許要點想要述説。這就是内藤湖南博士曾經指摘的,此影印本中跋文是後被摻入原文之中,且在《大日本續藏經》眉批中也被混入的一篇文章。的確,探究其内容,如“幸因夙緣有慶,得遇真人”一句,若是指玄奘,則不可能稱其爲“真人”,且此篇文章不是以玄奘爲對象所寫,基本是無有疑問的,我們暫且認同這種説法。然而此表啓另有小泉策太郎氏的舊藏,以《寺沙門玄奘上表記》爲題的一本。見其中也寫有此句。知恩院本和小泉本相比較,前者文章皆著有日期,而後者卻全然未見所著時間,這多少讓人覺得兩本是有差别的不同本。那麽此兩本書中皆可見以上文字,就不可簡單地認爲跋文是被誤寫入文章中了。

因此,經過細心研究,發現小泉本也有一篇題爲《太宗文皇帝表命婆羅門與玄奘法師書》的文章中,“與”字位置不很明確,其後出現名字“玄奘”。還是此文末的附註中,知恩院本爲“内出於長命婆羅門”,小泉本則爲“内出於玄奘法師”。更進一步仔細研讀發現,知恩院本附註文字正好寫滿一行,下一行頂格寫有“玄奘師玄法師請經流行表一首”,其便是之前例舉的文章○12題目。但“玄奘師玄法師”爲重複語句,事實上小泉本在此處題目爲《玄奘法師請經論流行表》。想必知恩院本的“玄奘師”一詞應是之前一句末尾,故“内出於長命婆羅門玄奘師”這十一個字本是一句,問題出在其爲文章附註。綜合考量,雖然此文是寫給長命婆羅門的,但與由玄奘介紹婆羅門等事也有某些關聯,並經玄奘過目,進而也被收録於此書便不難想像了吧。内藤博士等學者僅基於知恩院本的考察來看,必然會得出這樣的結論,可小泉本既已公之於世,便不能熟視無睹,雖其詞句散亂記述多有失衡,但正因如此才更需要訂正。

除此文之外另有文章十五首,不用説其内容皆是與玄奘有關。但第④與第⑧兩篇文章如其題目所寫,是唐太宗皇帝批復玄奘法師表文的勅書,而表文也已都收録於此自不用説了。根據以上分析,真正玄奘的“表”或“啓”總共爲十三篇。那麽《古經題跋》中所記述的十四篇,是并未將“批答”獨立計算之故吧。十三首之中“表”九篇、“啓”四篇。通覽前述表目,可知此集主要以編年爲體裁而作。

知恩院本最後第十六篇寫到中途停筆之事已有述説,小泉本即《寺沙門玄奘上表記》卻很完整,且不止如此,其後尚有文章二十六篇被收録。其中二十三篇爲玄奘之表,兩篇爲勅書,而剩下一首爲高宗所做之詩,實爲有趣。小泉本雖卷末未寫有尾題,但也不是停筆於文章之中,最後一首《請御制大般若經序表》於“龍朔三年十一月二十日”上奏,玄奘於翌年麟德元年(664)二月圓寂,故也可認爲以此表爲完結篇。由此將知恩院本與小泉本比對來看,此書共有文章二十四篇,其中包含玄奘向唐太宗、唐高宗兩代君王上奏之表,也收録了向高宗于東宫時進諫之啓,並混有部分批復之勅書。此等表啓之文與目前最具權威的《大慈恩寺三藏法師傳》中内容相校,不光是有很多異同之處,且抄寫的大多是一系列以《大慈恩寺三藏法師傳》爲首的書中未曾有過的篇章,可以説是極爲重要的古佚文獻。説起知恩院本,除玄奘的第②篇《進西域記表》、第⑤篇《謝大宗文皇帝勅書表》、第⑥篇《謝納加沙剃刀表》、第⑦篇《謝大宗文皇帝制三藏聖教序表》以及大宗的第⑧篇《報玄奘法師謝表勅書》五篇以外,其他篇章皆爲散佚文字。特别是知恩院本和小泉本相比較的話,其文章數量不多,但表啓中年月的記録極其值得引起我們注意。且就像内藤湖南博士所指出的那樣,這其中所記述的年月和《大慈恩寺三藏法師傳》中所記録的有許多不同之處,想必這些問題也定會引起今後東洋史學家和佛教史學家們的研究興趣吧。

此書爲何人所作並無確切參考文獻。從年代來看,最後一篇文章作於龍朔三年(公元663),那不用説成書應該是在此之後,而書中將太宗稱爲“大宗文皇帝”,將高宗稱爲“皇帝”,那麽應該是在高宗皇帝治世之時(至683)編纂而成。玄奘于高宗的麟德元年(664)圓寂,所以此書最遲也是在玄奘圓寂後二十年内謄寫完成。如若再深入詳考,太宗過世後剛開始諡號爲文皇帝,後於上元元年(674)被追諡爲文武聖皇帝,本書中被稱爲“文皇帝”若不是作者在改諡後仍然不經心按照舊諡所作的話,編纂時間就應該是在改諡之前,那麽成書時間就被縮短鎖定爲玄奘圓寂之後十年以内。

書名《大唐三藏玄奘法師表啓》貌似並未被著録於其他書籍。好不容易找到《東域傳燈目録·雜述録》四中述有《表啓》一卷,很有可能和此書爲同一本書,但並無確切證據。小泉本題名爲《寺沙門玄奘上表啓》,其實不過是候補表紙所寫,由於卷首缺佚,内題自然無從可見。“寺沙門”一詞,恐怕是因其原本有“大慈恩”等字樣,但由於抄本殘缺遺失而未能成意。倘若就將其當作本名來看又如何呢?“上表記”這一稱謂無論怎樣都略顯幼稚。如此説來還是知恩院本《大唐三藏玄奘法師表啓》一名更爲正確,那麽小泉本名稱原來也應該是一樣的。《大正新修大藏經》將此《大唐三藏玄奘法師表啓》收録其中可能也是有如上考慮,其收録内容和知恩院本相比完全一致,想必這也是情理之中。若是以《寺沙門玄奘上錶記》爲書名,則必定顯得考慮欠佳。

另外知恩院本《大唐三藏玄奘法師表啓》中①至⑦篇均附有古訓點,這作爲古訓點資料來講,在日本國語學上有着極高的價值,吉澤義則博士發表其研究成果以來,又有許多學者相繼發表新的見解。關於此部分,請參照其後身爲幹事的山田忠雄氏的解説。

於此筆者還想就卷子本紙背面《華嚴八會剛目章》再談幾句。此書爲武則天建朝後開創華嚴宗的賢首大師法藏所著,亦被稱爲《華嚴經文義綱目》,存有元禄七年的刻版,現被《大日本續藏經》和《大正新修大藏經》所收録。順便一提,此紙背面所寫《華嚴八會剛目章》,是從卷子最後第十頁紙背面的頁端開始書寫,第一行爲“第六眾數差别作十門一明眾數二新舊三定器”,此爲文章中途,並不是文章起筆之處。所以原本之前還應有文字,只是中途在此處被截斷。從字數來看,若對照現存刻本,大致是從一半多一點開始至其後被保存下來。想必徹定上人拿到手時,其面貌應該已經就是現在的樣子了,第十頁紙背面第一行之前的文字,另有别紙補足,其上蓋有上人“古經堂藏”的印章以及知恩院“華頂山”之印。

那麽針對紙背面的《華嚴八會剛目章》寫有《華嚴八會剛目章》一卷中尾題中的一行,後面還寫有:這樣的跋文,跋文後面蓋着寫有“徹定珍藏”的印章。關於此跋,還有諸多疑問。第一,其已標注讀法,第二行的“此書學者重内疑”一句,在徹定上人的《古經題跋》中被釋讀爲“此書寫者重内證”,但在《大正新修大藏經》第三十五卷經疏部三的第五○一篇中被釋讀爲“此書寫者重内終”。原稿中第三個字,乍一看字體如“寫”,而卷子本《大唐三藏玄奘法師表啓》中第⑩篇《皇帝在春宫日報玄奘法師謝啓書》的第一行“治素無才學”一句中可見完全相同字體的“學”字,於此字,無論怎樣也覺得其他解釋有失偏頗。這也是我斷定其爲“學”字的理由。它下面是在《古經題跋》中被釋寫爲“證”的字,《大正新修大藏經》中釋寫其爲“終”,筆者認爲此字應爲“疑”。略通草書之人都應該推斷如此無異。如果看過坊間流行的俗書《草字彙》,便自會明瞭。不過從義理上講,也有主張該部分應爲“内證”之説的學者,關於此問題很想拜聞精於佛學專家們的見解。

此跋文與《華嚴八會剛目章》以筆體來判斷爲同一人所寫,從書法風格來判斷,認爲

天平神護元年四月廿二日 東大寺僧興顯

此書學者重内疑不久當成真佛子廻

此功德施法界 皆願當得寂静樂其是天平神護時期的作品也無不妥。但此書所寫第一頁紙長僅爲兩寸三分,《華嚴八會剛目章》的正文中的尾題於第二頁紙結束,和第一頁紙無有關聯,反面的《大唐三藏玄奘法師表啓》亦是除首題之外,其他正文皆從第二頁開始起筆,從這點上來講第一頁是白紙,那麽其文字也不相連續。於此眾多疑問,不得不讓人懷疑上述跋文是否是文章原本的文字。《華嚴八會剛目章》的第二頁紙和第一頁紙接縫處蓋有“信”字的印章,不過是徹定上人爲其舊藏眾多古寫經上蓋印而已,現無需過多考慮。

最後,關於此跋文的確有不少重要的觀點。到現在爲止學者們能確定的有下幾個問題:

(一)原先便存有一卷寫好的《大唐三藏玄奘法師表啓》。

(二)後來利用其背面書寫了《華嚴八會剛目章》。

(三)此《華嚴八會剛目章》寫于天平神護元年。

(四)那麽正面的《大唐三藏玄奘法師表啓》寫于天平神護元年之前。

但若此跋文果真有問題的話,首先(三)便失去根據,(四)也就無從談起,假设真是如此,(一)、(二)中便有一些不得不重新考量的問題。《大唐三藏玄奘法師表啓》和《華嚴八會剛目章》單從書寫風格來判斷,很難斷定哪個寫在前哪個寫在後,被謄寫時代上非常接近。現將正反兩面對應來看,以《表啓》的開頭接在《剛目章》末尾的話,比較容易得出《剛目章》先被寫在前,後將其翻過來在《剛目章》末尾背面開始寫《表啓》的結論。那再反過來推斷一下,如果《表啓》先被寫在前,之後翻過來寫《剛目章》,若不是刻意將《綱目章》的結尾處写到其背面《表啓》的開頭部分所在位置,確是相當難以讓人信服的僥倖或巧合。

另外從現存《表啓》卷子本只寫到中途,《剛目章》卻寫滿了整版紙張這點來看,當然作者謄寫《表啓》到中途,又將紙張另作他用而開始寫《剛目章》這一分析也是有可能的。但先將《剛目章》謄寫完成後又將紙翻過來開始謄寫《表啓》似乎更合情合理。鄙人斗膽在此推翻前人之説,提出《剛目章》應是先於《表啓》被寫於紙上的觀點。

當然就算《表啓》真是在《剛目章》之後被謄寫,毋庸置疑此卷子本仍然擁有極高的學術價值。更重要的是期待以後學者們在研究之中能夠更多活用此複製本。

三、酒井宇吉士藏《佚名唐詩集殘卷白氏長慶集卷第廿二》解説

此一軸卷子本,原本是用來抄寫某詩歌總集,後又翻過來用其紙背抄寫的《白氏長慶集》。昭和二十八年三月,文化財産保護委員會以《唐詩殘篇·紙背白氏長慶集第廿二》之名將其指定爲“重要文化財産”,其裝裱作爲唐代文學資料也具有極其重要的價值。

佚名唐詩集

“佚名唐詩集”首尾缺失,被保存下來的全部不過六頁,且第三頁和第四頁之間明顯缺頁,總共丟失頁數無從得知。每頁皆以非常遒勁的筆法寫有楷書二十四行,行均二十五字左右,並畫有烏絲欄。恐怕應爲日本不晚于平安初期時代的舊鈔本。卷中時現用雌黄修改訂正的文字,在古抄本中甚爲稀少。因其卷首卷尾闕失,究竟爲何書也無從推測,甚是遺憾。但依現存部分所見,全部是和佛寺有關的唐人之詩。每首詩開始均記述了其爲五言或是七言、詩篇題目、作者姓名,並按照作者姓名排列順序。作者與其詩歌數量爲:

陳羽(四首)李嘉祐(三首)蘇味道(一首)梁王三思(一首)鄭常(一首)

崔峒(一首)張栖貞(一首)張説(一首)王漸(二首)孟浩然(五首)郎士元(二首)韓翃(三首)高適(一首)

這十三人中“張栖貞”的“栖”字蠹蝕模糊不清,因而只能揣摩猜測爲此字。韓翃的名字也有破損,第六頁《五言題青龍寺儋然詩房》中前兩首屬《文苑英華》,後一首屬《全唐詩》,前後共計三首均可見韓翃之名,故此處也推測爲此名。而王漸之名並未見於《文苑英華》與《全唐詩》,和張栖貞一樣身份無可查證。同列的前後各人也都是唐人,只是雖都爲唐人但基本上都是中唐初期之前的詩人。

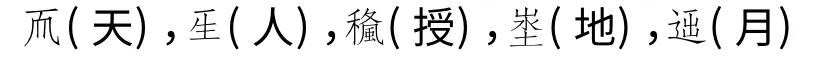

纸背誊写的詩篇共計二十七首,因孟浩然的《五言題大禹寺義公禪房》被重複抄寫,實際應爲二十六首。後來其中多處缺佚,或者文字只剩模糊不清的輪廓,加上蠹蝕損傷亦有很多詩題闕失。根據《高常侍集》可知《和寶侍御登涼州七級浮圖之作》是高適所做的一首詩。像這樣的一類也算進來的話,《全唐詩》等收録的也僅是其中作者剛過半數作品罷了,故此本能爲《全唐詩》補遺之處也不少。例如李嘉祐有三首詩等,前述王漸的兩首作品也應加入其中。另外亦有很多詩篇作者與《文苑英華》和《全唐詩》中所記述均不符,如《普門上人蘭若》在這裏被記在郎士元名下,可《全唐詩》中郎士元名下卻未見此詩,同樣詩句以“贈普門上人”爲題被列在皇甫冉名下詩作中,可其後卻有注解“一作劉長卿”,亦被收録在劉長卿名下。另外在《文苑英華》中又以“題普門上人房”之名收録在皇甫會名下。實在是很難斷定究竟該遵從以上哪種記述,在此本中作者被署名爲郎士元,正是最應受到重視的,因其可能有起到補充修訂《全唐詩》的作用。另外如孟浩然的《登惣持寺浮圖》中也有數句和現行本不同。又如,同是孟浩然的《題大禹寺義公禪房》,詩句之中文字也有很大異同,有助於校勘原文,並且能指明其傳本的體系。説到文字,我們絶不能忽視蘇味道以及梁王三思的詩篇中,存在所謂的則天文字。其中有這五個字。原本是譌字,爲通常字體所改變而來,其抄寫方式離武周時代不遠,所以此抄寫本也可以作爲和當時相隔並不久遠的文獻資料來看待。

這些“武后新字”的存在,也是因其詩篇皆是從當時保存了武周時期雅趣的書本中挑選而來。另外鄭常之前被冠以“唐”字,或是因爲所選詩篇是出自以朝代爲作者冠名的詩集。更進一步來講,可見孟浩然被重複記録的詩篇中,初出有“方知不染心”之“方”字,其後又被“應”字所替代,《全唐詩》中“應”字標有注解“一作方”,所以可以看出並不是簡單地誤寫,可能是前後分别根據不同版本而誤被重複抄寫所致。從這幾點來看,此本收録了先行的“别集”和“總集”中詩篇並原樣保留了其當初的狀態,未受到後人修改,其韻味被原原本本保留下來。此本並不是按照生卒年代將作者和文章排序,且每位作者名下收録的詩體混雜,很難算是精撰總集。可能也正因如此,導致其本很早便失傳了。但其詩文在現存當代編撰諸總集中很難見到,且是宋代才開始出現的五七言分類方式,另外根據和寺院有關的内容而將詩篇加以總結收録,那麽與文章内容一起,可以説在中國文學史的研究上有着其他資料無法比擬的價值。

白氏長慶集卷第廿二

接下來想談談紙背面謄寫的《白氏長慶集》,紙張六頁全部被謄寫。但第三頁與第四頁紙,即《佚名唐詩集》的第四頁與第三頁之間可見紙頁脱失。將其與被稱作“紹興刊本”的宋本影印本和那波道園的木活字本爲根據刊印的《四部叢刊》本相對照的話,可見此兩頁内容是根據第十三卷至十七卷中的詩篇隔三跳四摘抄編撰而來,第十四卷完結於第三頁紙,第十六卷始於第四頁紙,只有第十五卷其詩一首未見。缺失紙頁可能不祇一張。總共六頁紙抄寫較爲隨意,每頁行數二十至二十八不等,共存有一百六十行,每行字數也不固定,約有十四至十六字不等。

第一頁紙初行爲題首“白氏長慶集第廿二”,次行爲詩題,第三行起抄寫正文。開始的時候詩題獨佔一行,但隨着抄寫進行,不久後便和正文同行書寫了。其後行款漸密,至第六頁紙明顯文字書寫非常緊湊細密,亦没有尾題,想必也是文字已至第六頁紙卷末之故。正文均以黑色墨筆書寫,行間時見朱批並加有訂正,其筆跡和正文並不相同。另外也没有加入訓點,祇是第一頁紙的“城東閑游”中“任地”一詞加有訓引以及“サモアラハアレ”之附訓一條。這與正文若不是同時,也應是書寫於相隔不遠時期。

詩歌共計四十三首,與宋版影印本和那波本相對照來看,以下詩篇:

卷十三(十六首) 卷十四(五首)

卷十六(二十一首) 卷十七(一首)

均爲近體詩,七言明顯較多而五言甚少。細則爲七律二十五首、七絶十六首、五律兩首、無五絶。

那個時代,舶來日本的《白氏文集》,其傳本主要有兩種。由惠蕚帶來的,於會昌四年(844)根據“蘇州南禪院六十七卷本”謄寫的抄本,還有就是《日本國見在書目録》中已記述過的“七十卷”本。它們的傳寫本不在少數,《千載佳句》與《和漢朗詠集》,甚至《源氏物語》等作品中相關内容都是根據這些傳寫本所作。筆者所藏文集和金澤文庫舊藏《白氏文集》都是其部分傳寫本,或傳寫本的殘卷。《管見抄白氏文集》和《白氏文集要文抄》均爲傳寫本的抄本。雖不知此本是依據何本抄寫,但其内容和部分傳寫本以及傳寫本的抄本一樣,和以李從榮(在五代中由于挑起動亂而被杀)所抄之本爲發端的宋本以後各本不同,提供了接近白氏作品原有形態的一些例證。並且這一部分舊抄本中與更早時代的抄寫亦有關聯。可謂是貴重程度能匹敵敦煌本《白香山詩集》的資料。日”更爲合適,若作“晚歲”尚可對仗,但“歲晚”實不能理解。内閣文庫所藏永仁三年(1295)重抄的《管見抄·白氏文集》中也寫作“近日”。從這些例子可看出,此本和宋本以後之本還是有質的區别的,應該是非常接近白氏時代之物。

接下來序言中有紅筆所寫“文背以珠書字者。明文草也。背文必可用書也。”“珠”

四、舊抄本《文館詞林》解説

(一)

在中國有很多典籍已難覓其蹤,反倒有不少傳入日本。這樣的漢籍一般被專家們稱爲“佚存書”。《文館詞林》作爲“佚存書”之一,享有盛名。

其于唐高宗顯慶三年(658)由當時擔任要職——中書令的許敬宗,奉敕編纂成書,共計一千卷。内容包含了從漢代以來直至初唐眾多作家的詩文,作品按照體裁被分類、總結並編輯。像這樣大量詩文的總集,幾乎難覓其二。想必是唐代朝廷借新興之勢,將其作爲了一項重大文化事業,並計劃要完成。然而當時如此貴重的書籍因其卷帙過於龐大,且身處印刷術尚未問世的時代等原因,很多未能被世間所傳寫,至唐末宋初,不知什麽時候逐漸亡佚了。

宋真宗時代,日本赴宋僧寂昭于景德三年拜謁真宗,被問及日本存有何種書籍時,對以存有很多種類書籍,並將《文館詞林》之名也列舉其中,此番對話可見于《楊文公談苑》一書,奇怪的是《文館詞林》被誤述爲《文觀詞林》,並且被記録爲日本所作之書。

記述此番話語的《楊文公談苑》是時任翰林院學士一職的楊億口述經記録所作。以其記事來考察可知:當時即使是像楊億這樣的學者對《文館詞林》一書也一無所知,那《文館詞林》在中國曾存在後亡佚一事,能被世人所知也是在其後很久了。

然而在中國很早便已亡佚的《文館詞林》至今仍被日本保存一事,不得不説是個奇跡。原本在日本仍然傳世的《文館詞林》只有一千卷中的區區三十卷,可經過江户時代學者們的努力,時有文本傳回中國,使中國的學者們也皆爲之驚歎。正因爲如此,部分現今已在中國出版,且有數種版本。

無論怎樣,像這樣的千年古逸實爲極其貴重的典籍,被日本國人精心守護至今,實爲其國人之功績,並且向世界學界來誇耀也不過分。

(二)

那麽尚被日本保存的傳本《文館詞林》如前所述僅有殘存的三十卷,全部曾有千卷傳世。若查閲由藤原佐世所撰,被推測於宇多天皇的寬平三年(891)至九年(897)之間成書的《日本國見在書目録》的話,“詞林一千卷”被清楚地著録其中。當時的一千卷完整卷帙皆被藏於日本朝廷秘庫中也是毋庸置疑的。在其後不久朱雀天皇的承平年間(931—937),源順受醍醐天皇的皇女勤子内親王所命編撰的《倭名類聚抄》序中寫有“一百帙文館詞林。徒供風月之興”一句,依此文字來判斷,就不難想像當時此書被賞析研讀的情景。

可是其後《文館詞林》在日本也被長時間埋藏,再次面向世人已是江户時代了。而面世之際“完帙一千卷”已遺失,僅有始于高野山寺,從各地古刹之中偶爾發現尚存有的蟲蠹殘本。這些新近被發現的《文館詞林》殘本,於幕府末期由大和五條與小林辰這樣的愛好者悉數抄寫並計畫出版,而根據小林於嘉永四年(1851)出版發行的《文館詞林》考證,當時他謄寫的只有三十卷。小林其後又有不少學者投身于《文館詞林》的搜尋工作中,但時至今日仍未能有新發現。總之目前《文館詞林》共計一千卷中只有三十卷被日本保存並傳承。

(三)

順便要説明一下現存的三十卷,是根據嵯峨天皇於弘仁十四年(823)所抄寫的卷子本作爲唯一的原本,經後來輾轉傳寫而成書的可能性很高。

弘仁本現有高野山正智院所藏的十七卷(現被裝訂爲十二軸)和寶壽院所藏的二卷(被裝訂爲一軸)。皆被指定爲國寶級文物。此兩本都是質地上乘的黄麻紙卷子本。筆跡雖各卷皆有不同但都傳承了唐代極爲精湛的書法技藝。並且在十九卷中寫有跋文“校書殿寫弘仁十四年歲次癸卯二月爲冷泉院書”。不僅謄寫的年代得以明確,亦可得知此書於弘仁時期被已藏有朝廷眾多圖書的冷然院所藏。若是根據無“宏仁題跋”的卷文,定難分析出以上結論,根據其筆記富有時代特色的書法風格來審視的話,幾乎無疑全部爲弘仁時期所寫。另外在十九卷中有一卷比較特殊,寫有跋文“儀鳳二年五月十日書手吕神福寫”,根據字面意思部分學者認爲是寫于唐代儀鳳二年(677),但由其墨迹筆法來看,無論怎樣也無法和儀鳳時代聯繫起來,應該還是弘仁時代的抄本無出其二。其“儀鳳云云”之題跋想必不過是弘仁抄本根據當時所抄原本上的題跋一字不差一併謄寫下來之故。弘仁本《文館詞林》原先必定是完帙一千卷。且此本内還蓋有“嵯峨院”字樣的印章,嵯峨院是嵯峨天皇的“仙洞御所”,估計是天皇退位後將此本從冷然院移送至嵯峨院。冷然院於清和天皇貞觀十七年(875)發生過火災,據傳當時所藏書卷全部燒毁殆盡。然而弘仁本《文館詞林》應是提早被移送至了嵯峨院所以倖免於火災。冷然院火災之後,朝廷爲了將其復興不但冠以新名“冷泉院”,並且將很多圖書文獻重新收集,藤原佐世的《日本國見在書目録》便是當時的産物,若是想像力再豐富一些的話,《文館詞林》後又從嵯峨院再次被送回冷泉院並收録進《日本國見在書目録》也是完全有可能的。

弘仁本《文館詞林》是何時經由何種方式傳到高野山的,卻無任何資料可尋。但弘仁本《文館詞林》紙背可見《法華相對抄》的佛典抄寫。此佛典爲天臺宗學僧千觀所撰,根據《元亨釋書》記録,千觀於圓融天皇的永觀元年(983)圓寂。以此《法華相對抄》的墨迹來看,無論怎麽樣也應是距此時代不遠之作。那麽弘仁本《文館詞林》這一文獻,必定是已經從朝廷秘庫中流出的寫本,在平安朝中期以後,被眾僧徒們重新收集保存。且《法華相對抄》爲天台系統正統之作。此書在最終移至真言宗高野山之前,一定是曾被多次轉移,在此期間可以想像卷帙很容易散佚或者部分脱失。

高野山弘仁本《文館詞林》的存在首先引起世人注意應該是在元禄十三年(1700)至十七年(1704)之間。當時高野山補陀洛院僧人義剛,最先將藏在同山如意輪寺的弘仁本《文館詞林》殘卷進行謄寫。義剛所抄本其後又被抄寫爲其他幾種傳寫本,進而引起學術界的關注。其後弘仁本《文館詞林》的零散卷帙在各地不斷被發現。從攝津的聖福寺發現一卷開始,京都的古書肆又相繼發現兩卷,此事在古田篁墩的《近聞寓筆》有所記録,並且同出於京都古書肆的一卷被狩谷棭齋所藏也是事實。

其後“大覺寺抄本”也浮現於世,此本貌似是弘仁本的影寫本。因爲經考證大覺寺本中大半卷帙内容是現存弘仁本中已經含有的。以這些抄本爲基礎,文化年間(1804—1817)林述齋將文館詞林四卷編入《佚存叢書》中,其後傳入中國,讓此地學者們大爲驚歎,確實是無法隱於世的著名史實。

以上敍述了弘仁本《文館詞林》的源流。不過這其中弘仁本原本已經失傳,其傳寫本中也有缺失部分,但毋庸置疑弘仁本《文館詞林》仍是現存《文館詞林》的唯一原本,此本之貴重早已勿庸敷述。

(四)

此舊鈔卷子本《文館詞林》被影印並藏于宫内聽書陵部,其紙質、墨迹、體裁(類型)來看,皆與高野山現存的弘仁本文館詞林一模一樣,毫無疑問其爲弘仁本《文館詞林》的零卷。紙背抄有《法華相對抄》亦是完全相同。只可惜卷末缺佚,跋文便無從得知了。

此一卷爲第六百六十八卷,據卷首的目録來看,這其中本來是採録了從《漢哀帝改元大赦詔》到《隋哀帝即位改元大赦詔》歷代皇帝改元時進行大赦的詔書共計二十八首,而現存的僅有:一、《漢哀帝改元大赦詔》;二、《魏文帝改元大赦詔》;三、《西晉武帝即位改元大赦詔》;四、《西晉武帝改元大赦詔》;五、《東晉元帝即位改元大赦詔》;六、《東晉元帝改元大赦詔》;七、《東晉簡文帝即位大赦詔》;共七篇,從文章數量上來看不及全卷的四分之一。但是這七首詔書中,第四篇《西晉武帝改元大赦詔》和第五篇《東晉元帝即位改元大赦詔》是從未被其他書中記録的佚文,第三篇《西晉武帝即位改元大赦詔》中文字有部分可見於《晉書·武帝紀》,説明被删除之部分也被完整保存,皆是極爲重要的資料。其他各詔書,第一篇《漢哀帝改元大赦詔》於《漢書·哀帝紀》、同《李尋傳》,第二篇《魏文帝改元大赦詔》於《三國志·少帝紀》,第六篇《東晉元帝改元大赦詔》於《晉書·元帝紀》,第七篇《東晉簡文帝即位大赦詔》於《晉書·簡文帝紀》之各文獻中均分别可見,多少有些出入,其中不少可作爲校勘的資料。

這一卷子本在内容上的價值不言而喻,但謄寫的書法之精湛,在弘仁本《文館詞林》中可謂出類拔萃。原本弘仁本《文館詞林》抄寫工作由眾多謄寫員分擔進行,被完成的總共一千卷自不用説,即使是現存的各卷中也可見優劣之分,雖如此但像此卷這樣遒勁端麗的筆法確是其中佼佼者。既如此,眾多學者認爲其是出自唐人之筆,也就決不是妄加揣测了。

(五)

此卷子本於寬政九年(1797)春,由當時使用“高橋直末”爲名的狩谷棭齋在京都的古書肆中所得,並贈與了其老師屋代弘賢。詳細經過可見於卷子末尾弘賢所寫跋文。弘賢得此本大喜,不光自己寫下“不忍文庫永遠之榮耀”,還讓當時的鑒賞大家們一同研究,並留下了各家跋文。現在卷子末尾所見跋文便是當時所作。

弘賢所作跋文之後是吉田篁墩的跋文,篁墩名漢宦,是日本校勘學的開山鼻祖。能流傳於世的墨寶甚爲稀少,此跋文便顯得彌足珍貴。跋文中還記録了和立原伯時一起在屋代弘賢家中共賞卷子之事,立原伯時即水户藩學者立原翠軒。這之後還有市河寬齋所作跋文。寬齋名世寧,入林家爲門徒,特别是善於作詩享有盛譽。接下來是松平定信的跋文,其人被稱作白河樂翁公之軼事自不用再説了。寫在最後的是市橋長昭的跋文,長昭是近江仁正寺的藩侯,和毛利高標、松平冠山一併被世人稱爲好學之三賢侯。以自封的擅春居士之號署名所作的跋文,恐怕是數得上來的長昭真跡之一了。

更值得一提的是屋代弘賢對此卷子本特地細心珍藏,其“不忍文庫”的印章不光印於卷首,紙背接縫處亦可見到,不僅如此表紙的題簽也被確認爲是弘賢親自書寫的。

此卷子由狩谷棭齋帶入江户時代以來,内容廣爲受到江户學者們的評價,雖被林述齋收入《佚存叢書》中而被刊印,但已無從窺見原本的真面目。而此於屋代弘賢過世之後,在當時幾經輾轉,之後雖又經歷其他收藏者,但最終被歸還於“宫内省圖書寮”,可謂金匱之寶藏,不得不説此次影印本的發行是學界中久旱逢甘霖之幸事也。

五、真福寺本《遊仙窟》解説

《遊仙窟》是作者敍述自己遊歷仙女窟的一夜風流之事,由唐代張文成所著。用極爲絢爛的文筆詳細敍述其始末的一篇幽奇華艷小説,且寫作方式和唐代流行的傳奇小説有所不同,最近有一種新説認爲其是屬於變文系統,作爲禹域文學史上的非凡作品,時至今日仍廣受世界各國學界注目,無庸復述。但是原本禹域本土文學歷史上,此書現世之時代,一般是將其當做下流淺俗的文藝作品,很輕易被世人掩蔽而不知,張文成其人其事于唐代許多文獻記載中可見,傳世之作也不止《朝野僉載》、《龍筋鳳髓判》等著作二三,唯《遊仙窟》,其名皆未留有任何記載,早已失傳,近日能見遺存之本,皆得幸於日本國人將其自奈良朝以來一直保存流傳至今。萬葉作家中,山上憶良、大伴家持皆很早便對此小説入迷之事已是盡人皆知,特别是憶良在《沉屙自哀文》中明確記載了此書之名,以至於有説法甚至認爲是他將此書收藏流傳。這其後給我國歷代國文學帶來的影響中,令人意想不到的是,此篇小説非常投我國讀者嗜好,其受到廣泛閲讀和推崇便是最有力的證明。另外我國所流傳的《遊仙窟》古抄本實爲不少,自江户初期以來直至大正昭和時代已有幾多不同刊本發行於世。這其中承蒙收藏者厚意將此名古屋市真福寺寶生院藏本影印,和之前由古典保存會影印出版的京都市醍醐三寶院所藏古抄本相並列成爲“雙璧”,都是極爲貴重的《遊仙窟》最早舊抄本卷帙。

此真福寺本由楮紙二十六頁,從每頁正中折疊以粘葉裝形式裝訂成册,一帙獨成一册。原有重複,複製本也原樣保留,可見於最終頁。縱六寸八分,横五寸一分。共計五十二張,除最後一張受蠹蝕或其他原因有很大損壞之外,皆保存完整。第一張爲封面,紙面正中寫有“遊仙窟一卷”之字樣,左下部寫有“賢智”,右下寫有“第六拾六合”。但是“賢智”二字雖和正中之書題爲同一人筆跡,右下的“第六拾六合”是後世之人所寫。正文從第二頁正面開始至第五十二頁背面,每頁雙面書寫,無界綫每面寫有六行,每行十四字。第二頁開始正面第一行寫有書題:

遊仙窟一卷

第二行寫有作者名:

寧州襄榮縣尉張文成作

正文從第三行開始書寫。另最後第五十二頁背面第一行正文末句以“此兮惱餘心”五字結束,其中“餘”字只存有上半部分,其下半部分和後面的“心”字皆缺損不見。這樣在後面空白一行中還寫有與卷首一樣的尾題“遊仙窟一卷”,再下一行的下部寫有“賢智”二字,其後重新起始一行用較小文字寫有兩行跋文:

文和二年九月廿四日於加州能美郡板津莊(添)今添中嵨大日寺學所書寫畢

此跋文中,本人爲“添”字加括弧是因爲原抄本中在其字上加有表示删去的紅點,此爲誤寫也就再明確不過了。

接下來根據以上跋文可知本書是由北朝的後光嚴天皇於文和二年(1353)所謄寫,其字體很難謂之俊秀,想必在當時凡是見此書者皆不會懷疑其成書年代。《游仙窟》現存的最古老抄本是醍醐三寶院本,於康永三年(1344)所抄寫,此本不過是其九年後的作品。其封面和末尾所署名的“賢智”一僧,可確定是抄寫者。署名和正文的筆跡完全出於一人。但是關於“賢智”一僧,卻無任何有根據的文獻可查。另外,能美郡板津莊被認爲是現今同郡栗津周邊一帶,可對於“今添”一詞所指卻不是很明確。若“添”爲“湊”的譌字,“今湊”之名可見于《源平盛衰記》,釋爲“手取川河口之湊村”。以“中嵨大日寺”爲名的寺院雖未見任何記載,但“大日寺”之名或許和“手取川”的支流“大日川”有某些關係吧。那麽“大日寺”這一寺名可推斷爲出自真言宗,現今保存此本的“寶生院”也出自真言宗。自古以來真言宗就有不符教義之處,特别是有跡象顯示《遊仙窟》曾被重視。現今保存最早古抄本《遊仙窟》的醍醐三寶院亦屬真言宗。本人覺得這絶對不是偶然。真言宗開山之祖空海青年時所做《聾瞽指歸》(藏於高野山的親筆書寫本)序文中可見其讀過《遊仙窟》文字的一些端倪,且正文中明顯可見以《遊仙窟》爲典據所作言辭。或許正是有此因緣,真言宗寺院自古便將此書傳世至今。

另外,於文和二年由僧人“賢智”在加賀國大日寺所謄寫的《遊仙窟》,又是何時起怎樣傳入寶生院的呢,事實真相不得而知。但是此本卷首蓋着寫有“尾張國大須寶生院經藏圖書寺社官府點檢之印”的方形朱印,以及寫有“寺社官府再點檢印”的圓形朱印,可知其與眾多寶生院藏本一同被尾張藩的寺社奉行所點檢,且封面上的“第六十六合”五個字是當時整理入案的番號,最初的點檢是始于文政四年,那麽至少可以確認此本於當時已被歸爲寶生院經藏。故此本可能大體於此期間開始引起學界的注意。説到文政,應該正是日本學界對禹域佚書的搜訪以及對隋唐古抄、宋元舊槧的探索風潮澎湃的時代。特别是將狩谷棭齋尊爲領袖的考證學者一派,最爲熱衷探求各地名山古刹或京洛■紳舊家所藏的秘笈,那麽當時被公認爲古書一大寶庫的寶生院更是不容錯過。棭齋名著《箋注和名類聚抄》卷一中“人倫部”中“叟”字下便有數條爲“尾張國真福寺所藏古本遊仙窟”,可見很早便將此真福寺本用於其著述。所以這樣一來,其也著録於棭齋一派學者編纂的《經籍訪古志》卷五而廣泛被世人所知。自此以後,對此本特别感興趣的,古有奥田義雄(後改名爲常雄,名古屋的國學者,于文久二年去世)、黑川春樹。奥田于安政六年八月作出非常忠實于原寫本的影寫本,將現在所見蠹蝕鼠害的痕跡也一併抄録。奥田本寫有跋語,傳寫本藏於東京大學附屬圖書館等地。另外黑川於萬延元年用真福寺本將當時廣爲流傳的慶安刊本《遊仙窟》進行校對。黑川本現藏於筆者書架中。其後近代則有慶應義塾大學教授奥野信太郎氏,福岡學藝大學教授平井秀文氏。奥野氏於昭和十一年三月發行的雜誌《史學·第十四卷第四號》上發表了文章《真福寺本遊仙窟勘記》,平井氏於昭和十三年四月發行的雜誌《國語と國文學》第十五卷第四號發表了文章《真福寺本遊仙窟考》,其後又於昭和二十八年三月發行的《福岡學藝大學紀要》之二上發表了《真福寺本遊仙窟譯文稿》。無論哪篇文章都是作者花費大量心血辛勤考證的成果,皆爲研讀此真福寺本《遊仙窟》必須參照的文獻。特别是平井氏的文章《真福寺本遊仙窟考》,在親自將原文詳查得出結果並總結的基礎上,針對其他觀點提出一些在他看來可能有誤的地方,並注意到此本中有疑問的地方,可以説解决了很多重要的問題。

將此真福寺本《遊仙窟》中文字與三寶院本和慶安刊本進行比較,其間異同之處著實不少。奥野教授的《真福寺本遊仙窟考勘記》中有詳盡的分析,特别是此本精妙的文字中,有一二處想特别指出説明一下。此複製本的第三頁左面第二行起至第三行的“鳥道纔通”一句。此“道”字在三寶院本和慶安刊本中皆寫作“路”。儘管從意思上來講,“道”與“路”差别並不大,但有鑒於慶安刊本的古注中引用了北周王褒的詩句“鳥道無蹊徑”,可判斷原文應爲“道”字。若不是這樣,應該没有必要特意引用之前王寶的詩句,畢竟其他含有“鳥路”二字的典籍不勝枚舉。據三寶院本和慶安刊本來看此處皆寫作“路”字,有一種説法是真福寺本的“道”字因其訓讀也作“ミチ”,所以寫錯了,但事實恰恰相反。順便要説一下的是,原本《漢魏六朝百三名家集·王司空集》中收録的王褒詩句中便寫作“鳥道”,所以據此可判斷出此遊仙窟“注”並没有寫錯。其後還有此本第十一頁左面第一行的“黄似恒蛾送月來”一句。三寶院本和慶安刊本皆將“黄”字寫作“眉”,“蛾”字寫作“娥”。“蛾”字暫且不提,“黄”字卻是問題之處。慶安刊本可見此句下寫有古注“婦人面上畫黄。形如半月。其黄將支子色作也”。若原文中有“黄”字,此注才有意義,如像三寶院本和慶安刊本所寫文中並無“黄”字的話,此段文字注解又有何存在的價值呢。那麽參照此古注,筆者認爲《游仙窟》的原文必定爲“黄”,“黄”是自六朝開始至唐代在女性間非常流行的一種化妝方法,似乎是在額頭發端塗以黄粉,被稱作“額黄”或“鴉黄”。像這樣以娥眉月來描繪的手法,和初唐盧照鄰的名詩《長安古意》中“纖纖初月上鴉黄”一句所描寫的情境如出一轍。詳細論述可見于原田淑人博士的《唐代女子化妝考》(《东亞古文化研究》所載)以及志田不動麿氏的《支那化妝源流》(《支那に於ける化粧の源流》)(《史學雜誌》第四十篇第九號所載)等論文中。然而由於“黄”這種化妝方法被後世所遺棄,其意思也就慢慢被遺忘了,可能三寶院本和慶安刊本系列的眾本中又將此“黄”字和古訓讀“マユツキ”,聯繫起來導致後人將其肆意改爲“眉”了吧。可見此真福寺本是唯一能將諸版本“黄”字之誤恰巧訂正的一本珍貴資料。

如慶安刊本一樣此真福寺本亦無漢文注解。《經籍訪古志》的記述正確無誤,原本確是“無注本”。話雖如此,可正文旁確有十幾處注有字音或字義,這是筆者賢智偶爾寫進的“備忘”,也就是所謂“插注”(書入れ)性質的注解,從一開始便没有將其和正文一起寫入的意圖。三寶院本亦爲“無注本”,和此本一樣行間欄外也被記入不少這類注解,只是亦爲筆者的“備忘”,自然會多少有些不同游仙窟和剛剛提到的慶安本中,自古便存在大體相同的注解,關於其生成年代和作者的情況筆者於之前昭和五年四月發行的《言語と文学》第二號上發表有名爲《遊仙窟に就いて》的拙稿一篇,現在來看其見解也並無需要更正之處,但是此真福寺本遊仙窟的“插注”明顯是參照了慶安本。此複製本的第十四頁左面第四行的“兒”字上寫有“注云。兒十娘自稱也”,這和慶安刊本的注完全一樣,也是此立論最有力的證據。因此可以推測此真福寺本中其他“插注”也大體參照了其古注,但值得注意的是,其中也有第十九頁左面第五行“壻”有“女夫曰壻”這樣的注在慶安本中反而找不到。從這個層面上講,此真福寺抄本對研究這類問題很多的古注本帮助很大。

如上所述,真福寺本遊仙窟學術價值上有不少優勢,但另一方面古抄本所常見的誤寫漏寫現象也不在少數,於此我們理應有所取捨選擇。畢竟賢智也只是謄寫此書,並同時和其他版本校核,訂正誤字。他根據其他不同版本,將異文寫在正文一旁,並加以諸如“イ”或者“一本”這樣的注解。除此之外也有無任何注解的“異文”被寫入其中,但這好像是賢智訂正自己寫錯地方的文字。

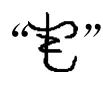

此外,爲了將其變成日語也能讀出的漢文,此本中所寫的訓讀符號(ヲコト点)、讀音順序符號(返り点)以及假名旁訓,恐怕皆是經賢智本人親自添加。平井氏的《真福寺本遊仙窟譯文稿》便是按照其讀法所著。另有平井氏的一篇《真福寺本遊仙窟訓讀語彙》於昭和十八年三月發行的雜誌《國語研究》第十一卷第二號及以後經兩次連載發表。遊仙窟的訓讀自古以來在日本便備受重視是無法掩蓋的事實,眾所周知源順很早也在《和名類聚抄》中引用了遊仙窟的訓讀十數條。嵯峨天皇在位期間,有非常有名的傳説:學士伊時從木島明神的神主那裏被授予遊仙窟訓讀。其真實可信度有多高暫且不論,但結合《和名類聚抄》中《遊仙窟》訓讀的引用這一事實來講,不得不讓人推想到其訓讀源流之古或許可以追溯到平安初期。但確實被流傳下來的此真福寺本訓讀和最初也並不完全一樣。像這樣一個漢字同時標有兩種訓讀的地方着實不少。想必有多種不同的訓讀流行於此本抄寫的時代吧。三寶院本比起此真福寺本記述有更多不同的訓讀。如此看來真福寺本和三寶院本所寫訓讀相比較有不少不同的地方,並且和慶安刊本中的訓讀也有很多相異之處。唯有静候今後之學者們不斷努力,將其擺到日本國語史學的高度進行詳細對較研究。

此真福寺本中所寫訓讀符號如下圖所示:

那麽以上訓讀符號中星點用以朱筆,鉤點及其他用墨筆所注,此複寫本只有第二十四頁右面第四行的“飢”字鉤點爲墨筆所書。另,第四十一頁左面第六行的“緾”字下邊中間的返點標注可能有誤。於此,漢字的聲點用墨筆所注之處亦有,另外也有極少旁訓用墨筆寫有聲點的情況出現。

六、最新發現的《般若心經》注本

《般若心經》有很多不同版本。一般所講的是指唐貞觀二十三年由玄奘三藏所翻譯的《般若波羅密多心經》。而玄奘所譯《般若心經》自古以來便有很多注釋本。在此筆者介紹的《般若心經注本》便是其中之一,是至今爲止尚未被學界所認知的佚存書。

此《般若心經注本》出土於敦煌。原本爲唐代“古寫經”,書法極爲優秀。初見此書必會認爲是盛唐之作,而從内容來看卻是晚唐之書。且是晚唐難得一見的珍品。爲長卷數十尺,除卷首有部分缺失外,幾乎被完整保存。所用紙張似爲麻紙。其末留有爲數不少禹域學者所作跋文,皆是極爲重要的文獻史料。於此雖不能將其悉數抄録介紹,但以最先所見跋文舉例來説:

右見唐人所書心經四千字未滿,唯卷首稍有缺失。聽聞此卷乃某人于伊江遣戌之時得於敦煌塔中,後攜回武昌贈與素孟蟾方伯。現歸於雲心同年。紙品墨色,皆已千年有餘。昔松雪(趙子昂)將唐人臨摹十七帖不全之處親筆補完數行,陸友仁稱其沉著之勢無以匹敵。皆源于唐人所作乎。道光丁亥孟夏。臨川李宗瀚觀之並敍。

李宗瀚,字公博,是古籍、金石拓本知名收藏家。其書法水準高,筆者先前拜見過宗瀚墨寶,故斷此跋文爲先生真跡無誤。另外宗瀚明確地寫出此跋文是道光丁亥,也就是道光七年(1827)所作。不得不説這是最早記録發現敦煌古籍的記録。一般認爲敦煌古籍的發掘是斯坦因於1907 年造訪敦煌時由王道士處所得古籍爲發端而起。但是有跡象顯示在此之前便有一些古籍流出,石濱純太郎教授曾在這方面指出不少例證。教授的《支那學雜考》中收録的《敦煌雜考》中第一章題爲《石室發現之年代》一文已詳述此事。那麽根據教授所説,石室被發現的年代應該比1907 年早約一年。然而根據李宗瀚的記述則應該追溯到八十年以前。雖然原本李宗瀚只言及“塔中”,但没有提及“石室”,故所述之事多少有存在偏差的可能性。然而敦煌所藏唐代古寫經有可能於1827年前已被發現一事,卻是我們所不容忽視的論題。我想這也是有志于研究敦煌文獻的學者們應該引起注意的地方。

那麽這本敦煌出土的《般若心經注本》的的確確是失傳之本,並可謂絶世孤本。其中加注之人亦無署名,像我這樣對佛教教理比較生疏的人故難以判斷。於此切盼得到這方面專家學者賜教,而筆者更爲感興趣的還有另一件事。在《般若心經》文末寫有這段人人皆知的著名咒文:

揭諦揭諦。波羅揭諦。波羅僧揭諦。菩提娑婆呵。

此咒文下又寫有這段注文:

此是梵音秘密之語。翻譯三藏竟不譯之。後代諸師。唯知信仰。諷誦胡本。頂受施行。

近有羅將軍。遠涉中天。諮詢此義。謹承口訣。翻此梵音。准義思之。亦應無失。請諸後學。祥而用之。

之後作爲正文寫有一行:

究竟究竟。到彼究竟。到彼齊究竟。菩提之畢竟。

這一行當然不是玄奘所譯,所以根據此注釋來看,是謂爲羅將軍之人去往印度時,於彼地聽聞“揭諦揭諦”的咒文,按照意思將其翻譯爲漢語。筆者不通梵語,故不能判斷譯文是否完全正確,但在印度能聽懂此意的羅將軍本人是我的興趣所在。羅將軍,唐德宗貞元時代神策軍正將,可認爲是供職於近衛師團大將之位的羅好心。此人事迹見於《宋高僧傳·般若三藏傳》,據其記載羅好心原是國名“迦比試”的國人,且曾是般若三藏的堂兄。所謂迦比試國,是指印度西北部名爲卡皮紮(Kapica)的國家,相當於現在的努里斯坦(舊稱Kafirstan)。羅好心從遥遠的印度西北邊疆之國歷盡艱辛來到中國,供奉於唐朝,朱沘之亂時指揮中軍立了大功。更爲有意思的是,羅好心雖是般若三藏的堂兄,但此關係是般若三藏於貞元二年初到長安偶遇羅好心時才得知。之後般若三藏得到了羅好心的幫助,將《大乘理趣六波羅蜜多經》譯爲漢文,這部經典也有幸成爲後來入唐求法的日本弘法大師開創密教的依據。總之如此有名的羅好心,其事能見於這本《般若心經注本》,實在是讓人興趣頗深。

這本新近發現的《般若心經》注本,在很多層面上給我們提供了課題,得知天理圖書館將此珍本收藏,筆者已無法抑制欣喜之情。

七、關於傳法寶紀完帙

《傳法寶紀》是一本有關北禪宗的佚籍,由伯希和教授從敦煌遺書中發現並帶走。其内容已被《大正藏經》(第八十五卷·古逸部)所收録。在研究北禪宗源流方面作爲極其重要的資料備受關注,和同是在敦煌遺書中被發現的《楞伽師資記》與《歷代法寶紀》一起在學界廣受關注。但很遺憾並不是完帙。僅有序文和“達磨傳”的首部現存於世,其他各部均已亡佚。據序文所述,文中應有達磨、惠可、僧璨、道信、弘忍、法如、神秀七祖之傳,那麽現存的僅有全書大概不到四分之一。對此筆者曾抱有遺憾,幾年前在巴黎國民圖書館研究伯希和教授帶來的敦煌遺書時,抱著萬一能夠找到其餘殘卷的僥倖心態,不敢有絲毫懈怠,終得一完整保存了首尾的全本,甚幸也。在筆者《敦煌秘笈留真》中卷首數行所刊載相片中記述的《傳法寶紀》便是此本。

此前學界所知《傳法寶紀》是伯希和教授帶回的敦煌文書第二六三四號本。而我最近發現的是和其完全不同的别本,同第三五五九號本。此本並未被收録在伯希和所著目録之中,而是存於同第三五一二號以後未被整理且一般情況下不提供閲覽的文書中。那眾多學者在對巴黎敦煌遺書的研究中,自然也就無法見到了。薄黄麻紙中裒然之一大長卷,除《傳法寶紀》之外,幾乎都是如下所寫的佛書貫穿全卷,皆是極爲貴重,更可説是千古不傳的佚籍。

最初謄寫的内容,因卷首亡佚而不知所寫究竟爲哪本,但其文中寫有:

辨明修釋因果品第三

辨明三乘逆順觀品第四

簡異外道緣生根本品第五

入道邪正五門辯因果品第六

自心現量品第七

辨明聲量品第九

如是品名,想必此方面專家應該能將其證定。只是第八品不知何故亡佚了。之後寫有一篇題爲:

圓明論一卷

全文均被謄寫。和此相同内容的還有第三六六四號文書,根據陳垣民的《敦煌劫餘録》(第五册)所述,北京圖書館的敦煌遺書中可能還存有其斷簡,名爲《馬鳴菩薩造》所傳佚籍。

接下來是被謄寫的:

導凡聖悟解脱宗脩心要論

是現今由鈴木大拙博士的《少室逸書》被學界所知的五祖弘忍之作,此本題下也寫有“蘄州忍和上”。如巴黎所存另一本:第三四三四號,其圖片至此已傳入日本,此本應是善本。

下面繼續被謄寫的便是:

傳法寶紀

關於此部分容我之後詳細闡述。

之後是:

終南山歸寺大通和上塔文

是北禪宗初祖神秀的塔銘,和平常大家所知的唐張説所寫碑文不爲同一文。然後繼續謄寫的是:

先德集於雙峰山塔各談玄理十二

所謂雙峰山塔應該是指四祖道信之塔,看來果然也是和禪宗有關的文本。之後是:

大乘心行論

題名下寫有“稠禪師”,由此可推斷是北齊僧稠所作。由於僧稠的作品至今未被世人所發現,所以亦是禪宗史上極爲重要的文獻。

以上便是第三五五九號本内容。此本原被用來記録敦煌縣的户籍資料,在其背面謄寫上述佛典。每頁反面接縫處均蓋着寫有“敦煌縣印”的印章。由於無任何與謄寫有關的跋語,故不能判斷抄寫年代,但依其筆體來推斷應是出自唐代中葉之後的作品。由相當純熟的行書所作。

那麽如上所述第三五五九號文書中所寫《傳法寶紀》自始至尾皆保存完整,序文中提到所存達磨、惠可、僧璨、道信、弘忍、法如、神秀七組之傳已毋庸敷述,其後更寫有“後論”。此與之前序文一併,足以管窺本書撰述主旨,寫有:

至乎今之學者。將爲委巷之談。不知爲知。未得爲得。念佛浄心之方便。混此彼流。真如法身之端倪。曾何髣髴。悲夫。

可見其言辭的激烈,此文正值南北二宗對立達到頂點時代所作便很明瞭了。作者最後還寫有後論:

今大通門人。法棟無撓。伏膺何遠。裏足宜行。勉哉學流。光陰不棄也

。可得知作者是所屬神秀一派的北禪宗人無疑。但本書最讓人覺得奇怪的地方是弘忍大師和神秀大師之間列有關於“法如”的敍説,據著者所述弘忍之文字:

上元二年,數見哀相,十八日,因弟子法如,密有傳宣,明一如所承,因若不言,遂泯然坐化。

寫至法如之處:

至永昌元年七月,迺令學人速盡問疑,因現以疾相,於一夜中,端坐樹下,顧集門人,乃有遺訓,引開明惠,如法傳授,又曰而今以後當往荆州玉泉寺秀禪師下諮稟。

雖然支撐此段記述真實性的證據到底有多少尚需探討,但無論怎樣都能看出本書作者十分重視法如,並認爲神秀是僅次於法如的禪僧,此觀點和同爲北禪宗源流之作的《楞伽師資記》所述有很大區别。另外若探究此書作者,本人最新發現的第三五五九號本清楚明瞭地寫有署名“京兆杜朏字方明撰”。已知的第二六三四號本中“杜”字難覓蹤影,且《大正藏經》等文獻經慎重考量將此位置定爲闕字,就更證明了是“杜朏”無疑。那麽這位“杜朏”到底是怎樣的人物呢?矢吹慶輝博士曾經推測其爲大智禪師所侍奉並且傳承事業的朏法師(《鳴沙餘韵解説》52 頁參照)。可是宇井伯壽博士的近著《禪宗史研究》(422 頁)中,不知著述時是否知道矢吹博士的看法,只是輕易地認爲“著者杜朏之人並無傳記可考,祇知其字方明,恐爲居士”。於此有幸見到此抄本,筆者對失吹博士的觀點尤爲讚賞。説到大智禪師,據唐嚴挺之所撰碑銘(《金石萃編》卷八十一所收),其最初師從朏法師,廣泛涉獵研習大乘經論,且并不以此自滿,打算追求更深層次的典籍奥妙時投向法如大師處,不巧正逢法如大師圓寂,轉而拜訪荆州玉泉道場神秀大師處。這段經歷完全符合此書中法如在先神秀在後的説法,想必這中間必然有某種聯繫。從以上情況來判斷,可以肯定失吹博士的想法,大智禪師侍奉的朏法師和本書著者杜朏可認爲是同一人。而爲何又稱其杜朏,恐怕是之後還俗所致。恰又想起一例,唐代以“《文選》研究學者”而聞名的釋道淹還俗之後便自稱許淹(《舊唐書》卷一百八十九《曹憲傳》參照)。那麽朏法師還俗後自稱杜朏也就不是不可思議的事情了。但杜朏也好朏法師也罷,其事迹卻正如宇井博士所説無從考證。若本書確爲朏法師所著,那麽神秀門下另一位逸材,與普寂並稱爲雙璧的義福——大智禪師的思想體系便非常明瞭了,進而考虑到北禪宗更爲發達,所以也應作爲重要參考。其詳細情況還誠待專家學者們潛心研究。

筆者獨自在巴黎經苦心鑽研,拍攝此抄本之照片並發佈於世,獻給多年致力於禪宗研究且篤信佛教的居士石井積翠先生,以此作爲慶祝其周甲之壽的頌詞。

八、關於元至元二十八年的紺紙金銀泥寫《華嚴經》

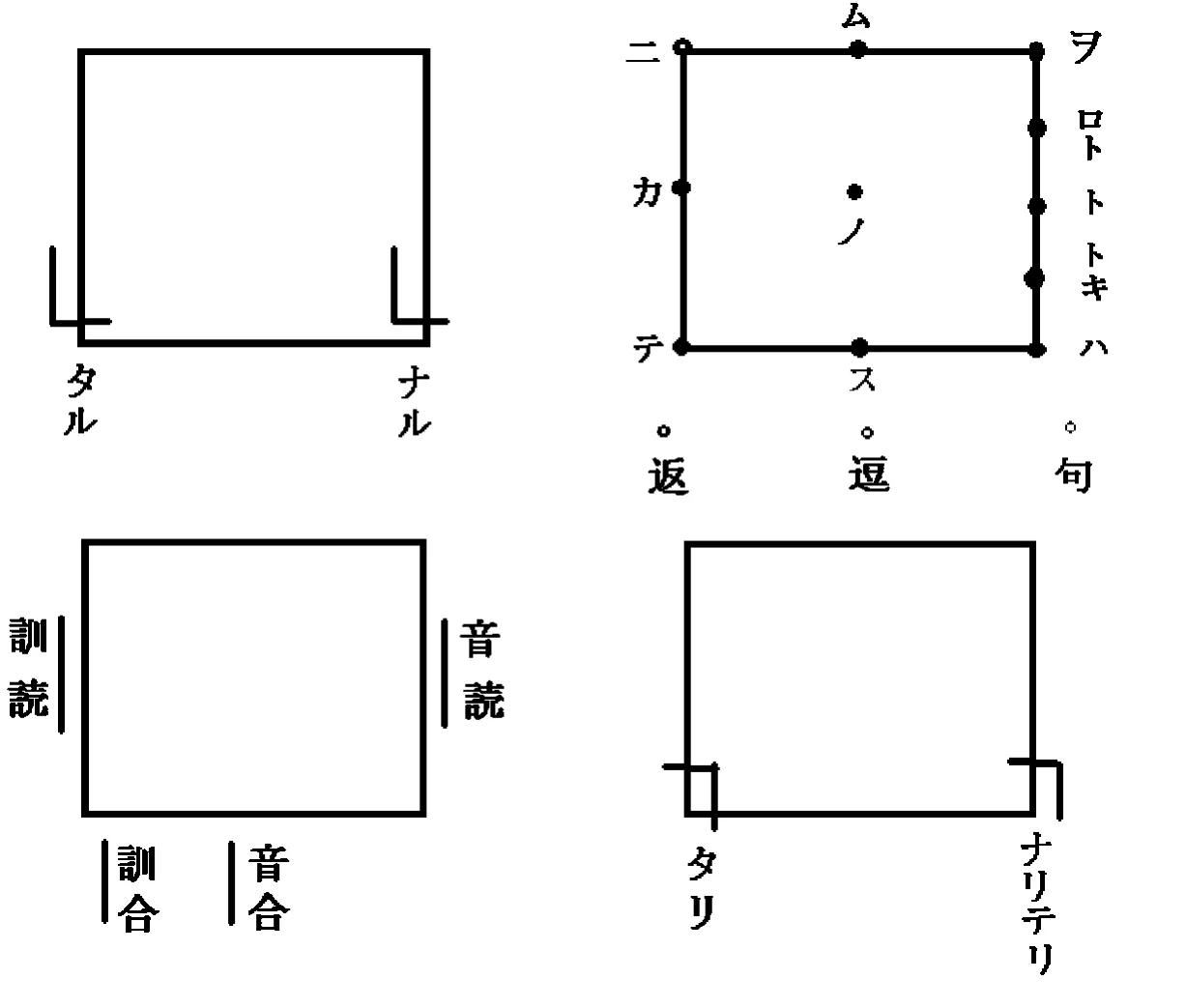

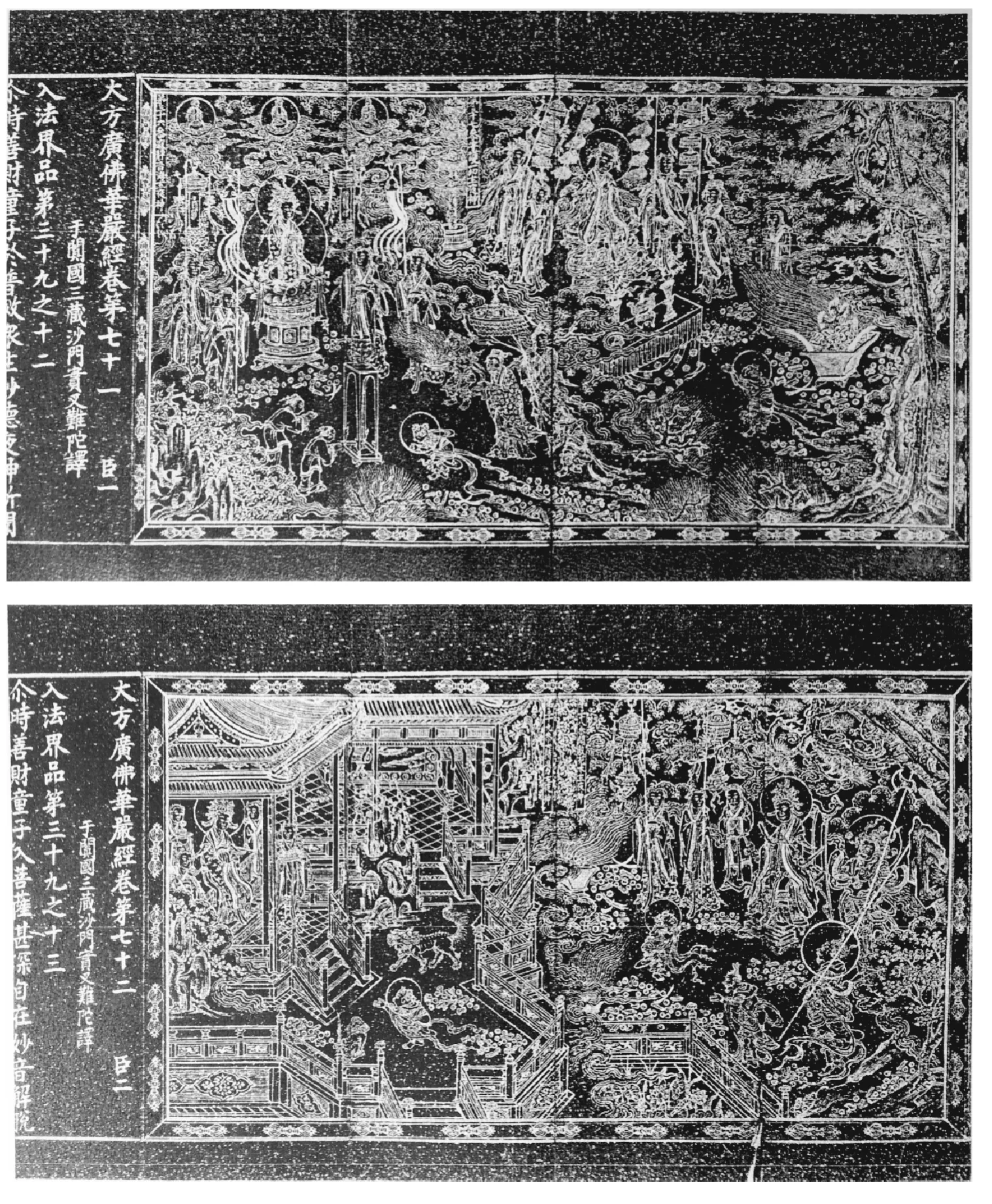

在剛過去的昭和二十九年,京都的美術品收藏家守屋孝藏生前的遺愛古寫經,被捐獻給京都國際博物館。和漢古寫經加在一起約有百餘卷,其中有元代“至元二十八年”年紀的紺紙金銀泥寫《華嚴經》四帖。

現存的有《大方廣佛華嚴經》卷第七十一、七十二、七十三以及《普嚴(賢)行願品》四卷,經折裝,共四帙。豎三十一厘米,横十一厘米褐色用碎雲狀圖案裝飾點綴。其中間貼紺紙題簽,用金泥寫有“大方廣佛華嚴經卷第七十一”(卷七十二,七十三,以及《普賢行願品》皆以此爲標準),並用銀泥描繪複綫外框輪廓,豎二十點五釐米、横三釐米。應是裝訂時即爲此模樣。内容書寫用紙亦爲紺紙,上下畫有銀色界綫(高二十四點六釐米强),正文爲單面六行,行十七字,用銀泥謄寫,但“佛”、“菩薩”、“如來”、“法”、“天”等文字卻用金泥所謄寫,卷七十一皆爲四十九開,卷七十二爲三十六開,卷七十三爲四十開,《普賢行願品》中爲三十一開,其他各帖在一開始均貼有二開金泥所做工筆劃變相。卷七十一、七十二、七十三中所做變相用紙皆爲和正文完全一樣的紺紙,並接在正文第一開之後,只有《普賢行願品》的變相和正文之間是用紺紙相連。各帙卷首之變相均折合在一起,卷七十一爲十頁面,卷七十二爲十一頁面,卷七十三爲十頁面,《普賢行願品》用了十八頁面。每頁紙的長度各帖均有差異。不過各帙均故意將紺紙接縫處來作爲折逢而裝裱,並在此處用小字標有千字文函號之“臣”字以及頁數等。

接下來要説的是此紺紙金銀泥寫《華嚴經》,除卷七十一以外各帙最後均寫有跋語,可詳細得知其被謄寫的年代以及由來。想必原本卷七十一和其他各卷一樣寫有跋語,單此卷没有應該是亡佚了吧。跋語全文如下所示:

長安終南山萬壽禪寺主持光明禪師(惠月),隴西人也。九歲落髮披緇,一居荷蘭山寺,瞻禮道明大禪伯爲出世之師。且夕姿參,得發輝之印。先遊塞北,後歷江南。福建路會秉於僧權,嘉興府亦預爲録首。忖念緇衣之濫汰,惟思佛法之難逢。捨梯己財,鋪陳惠施。印造十二之大藏,剃度二八之僧倫。散五十三部華嚴,捨一百八條法服。書金銀字八十一卷,圓覺起信相隨。寫法華經二十八篇,梵網金剛各部。集兹勝善,普結良緣。皇恩佛恩,而願報無窮。祖意教意,而發明正性。師表父母,同乘般若之慈舟。法界衆生,共泛比毗盧之性海。

至正二十八年歲次辛卯四月八日,光明禪師(惠月)謹題。

將以上文字翻譯成現代文如下:

長安終南山萬壽禪寺的主持光明禪師(惠月)爲隴西人士。九歲削髮披緇,曾一度居住在荷蘭山寺,瞻仰禮拜道明大禪伯,并奉其爲出世之師。朝夕諮參,後修得佛法真理之奥妙。先遊塞北之地,後歷江南之鄉。至福建路途秉權衆僧,嘉興府地亦將其奉爲録首。琢磨僧蒙恩之氾濫,思考遇佛法之難,遂捨棄自己財物,鋪陳於世施惠與人。印刷製作十二部大藏經,爲二八僧人剃度,散發華嚴經五十三部,捨給衆僧百八條之法服,書寫金銀字經書八十一卷,並附圓覺經起信論。寫法華經二十八篇,梵網經金剛經各部。集此勝善,普結良緣,願以此報皇恩佛恩之無窮,啓發闡明祖意教意之正性。師長,父母同乘般若之慈舟。法界之眾生,共同徜徉于毗盧性海。據此跋語所講,可知本經爲元世祖至元二十八年(1291)四月八日,也就是佛誕日,由居住在長安終南山萬壽禪寺的光明禪師——僧人惠月(當時已成爲主持)發願謄寫。惠月的傳記除本人在此所做内容外並無其他記録可尋。謂之隴西人也,即出生于現在甘肅省東部地區。九歲皈依佛門,在荷蘭山道明大禪寺修行。所説荷蘭山應是賀蘭山。道明大禪伯的生平也無蹤所尋。總之是得到了道明大禪伯的印可,之後遊歷塞北江南。在此時代,江南一詞應是所指南宋故地。另外惠月之後寫明了自己的經歷“福建路會秉於僧權,嘉興府亦預爲録首。(至福建路途秉權衆僧,嘉興府地亦將其奉爲録首)”由此便産生如下問題,因爲根據《元史·地理志》的記録,當時還没有福建路與嘉興府這兩個行政區劃的名稱。元代稱福建路爲福州路,稱嘉興府爲嘉興路。福建路與嘉興府的稱呼是宋代的制度。因此可以判斷惠月是在此十年甚至二十年之前作此金銀泥寫《華嚴經》,在南宋治下的兩地區成爲僧官之首是其後的事情了。結合跋語中“後歷江南”來考量,“録首”之意應是僧録司總領之意。

繼續惠月的話題。其人此番目睹緇衣濫汰,即忖念僧侣們承蒙國家優厚待遇的氾濫,且思考難遇佛法之悲哀,便捨弃自己的財物,廣行善事,以報皇恩佛恩,并借此闡明祖意與教意。其後詳細例舉所做善事種種,但先要引起注意的是所用“梯己財”一詞。此詞是當時屢見於《元典章》和《元朝秘史》的俗語,意爲“自己的所有物”。詳細説明可見於小林高四郎氏的《元朝秘史之研究》第四百一十四頁。

另外要説一下惠月捨盡己財行善一事。第一,印造“十二大藏”。並不是説大藏經有十二部,“十二部經”就是大藏經之意。是佛教將一切經典分爲(一)契經、(二)應送、(三)記别、(四)諷頌、(五)自説、(六)姻緣、(七)譬喻、(八)本事、(九)本生、(十)方廣、(十一)希法、(十二)論議這十二個部分的一種分類方法,和大藏經是相同的。此處所説《大藏經》應是當時印刻版最盛行的杭州大普寧寺版《大藏經》。大普寧寺版中有至元的刊記,且其中可見很多在嘉興路的佈施者之名。惠月亦應捐贈刊刻費用無數。其次第二,“剃度二八之僧倫”一句,是説剃度了眾多十六歲的徒弟。想必十六歲是説被剃度者的年少。第三,“散五十三部華嚴”一句,無疑是説《華嚴經》最後的《入法界品》被散播一事。筆者推想此處之所以稱其爲“五十三部華嚴”,是因《入法界品》講述了善財童子歷訪五十三位善智識而求道的故事。那麽第五,“捨一百八條法服”,所指應是“三衣”。三衣由數量很多的小布片縫製而成,故被稱爲“百八條”,百八的意思應是説如“百八煩惱”,形容數量很多。第六,“書金銀字八十一卷”,即此處所説的“金銀泥寫《華嚴經》”。八十一卷所包含的是由唐代寶叉難陀譯《大方廣佛華嚴經八十卷》,以及所附唐代般若譯《大方廣佛華嚴經四十卷》中最後《普賢行願品》一卷。之後“相隨”《圓覺經》與《起信論》,即附加此兩書之意。最後第七,謄寫《法華經二十八品》以及《梵網經》《金剛經》。以上便是惠月所例舉的七件善事。

惠月所謄寫的這本紺紙金銀泥書華嚴經,在中國古寫經中是獨一無二的,其稀覯也不言而喻。日本現存很多與此酷似的高麗古寫經。禿氏祐祥博士曾在雜誌《寶雲》第二五號中刊登過一篇文章名爲《關於高麗時代的寫經》,其中列舉了十幾部這樣金字或是銀字的寫經。此本若無惠月所做在跋語中帶有變相的題識,想必大家定会認同其爲高麗的寫經。這樣來看,惠月的紺紙金銀泥寫《華嚴經》肯定是模仿高麗寫經而作。金字《大藏經》在高麗早期就很盛行,這點從現在被傳承下來的很多遺品以及各種記録上便可查知,是顯著事實無疑。詳細情況禿氏博士的論文中已有説明,就不在此敷述了。當時在中國,對高麗的“金字經”的重視程度似乎非同一般。《高麗史》卷三十中可見,在惠月的《華嚴經》被謄寫的至元二十八年的前一年,即至元二十七年的三月,有高麗國僧三十五人應元世祖之徵,入元進行金字經謄寫的記述,其後還有同年四月又有高麗寫經僧六十人入元的記事。以此爲綫索探究的話,元成宗于大德二年八月從元朝遣使節徵收寫經僧,又於大德六年四月派别帖木兒等赴高麗徵收寫經僧,之後又於大德八年十二月由遣去高麗的忽都不花帶回寫經僧一百人。如此來看,若不是金字寫經,普通的謄寫經書絶不可能讓中國特地從高麗徵收寫經僧。結合其後元武宗於至大三年六月派宦官方臣祐去監督書寫金字藏經的記事,筆者斷定之前可見於《高麗史》記事中的寫經僧皆爲金字寫經僧。那麽惠月所做此紺紙金銀泥寫《華嚴經》也必定是模仿高麗金字經而作。元代的中國浙江和高麗海路交通盛行。惠月的華嚴經又是于浙江所作。肯定時常會有因私事從高麗來的金字寫經僧,那麽出現根據高麗寫經而謄寫的方法也就不足爲奇了。

另外還有一個需要注意的地方,就是惠月所抄華嚴經各帙最開始都有非常完美的變相。之前對此已有敍述,最後的普賢行願品之變相寫有款識如下:

在當時年號爲至元的時代,中國有這樣能專門描寫繪畫的畫工一事,在中國美術史上也是非常能引起人興趣的。宋元時代被印造的各版《大藏經》中,卷首附變相的,唯大普寧寺版《大藏經》獨有,大普寧寺《大藏經》是在杭州被印造的,那麽這兩者之間也應存在某些因緣關聯吧。切盼今後有美術史學者能夠將變相畫樣,結合以上種種觀點加以全面解説與論述。