智障人士兄弟姐妹污名量表的编制及信效度检验

梁露尹

(香港大学社会工作与社会行政学系,香港)

智障人士兄弟姐妹污名量表的编制及信效度检验

梁露尹

(香港大学社会工作与社会行政学系,香港)

在各类弱势团体和少数族群当中,智障人士是较容易遭受污名对待的人群。而国内学界对智障群体的污名研究,尤其是对智障人士亲属或照顾者的污名研究更是非常缺乏。其中一个重要问题是编制智障人士兄弟姐妹污名量表。污名量表以Mak和Cheung的附属污名量表为基础,结合中国智障人口结构及其特征,通过翻译、专家评估和开放访谈等方式对其进行考量和修正,能创新的符合中国本土文化情况、并有效反应智障人士兄弟或姐妹真实生活经验和心理健康状况。采用Cronbachα信度系数法、探索性因素分析和验证性因素分析对此量表的信效度进行检验,结果证明:该量表是稳定、可靠的评估工具,其测量可有效反映中国智障人士健全兄弟或姐妹被污名化的实际情况。

污名;智障人士;兄弟姐妹;量表编制;信度分析;效度分析

一、引言

污名概念最早是在1963年由美国社会学家Goffman提出。他认为污名是个体的一种不被信任和不受欢迎的特征,这种特征降低了个体在社会中的地位,使他从一个完美的、有用的个体变成了有污点和丧失了部分价值的人。污名是社会对某些个体或群体贬低性、侮辱性的标签[1-2]。在各类弱势团体和少数族群当中,智障人士是其中一类较容易遭受污名对待的人群。他们因为智力、生理和心理方面的缺陷,不仅需要努力克服许多源自生活、学习、工作的困难和障碍,还可能会面对社会公众因为他们的这些“不同”而形成的污名反应,包括刻板印象、偏见和歧视。此外,由于污名的形成离不开社会互动,所以智障污名的影响不仅仅是局限于智障群体自身,它还可能会产生连带作用,使智障人士身边的亲友和照顾者都受到消极、负面的影响[3]。根据Goffman的理论观点,这种社会公众对与弱势群体相关的人群如智障人士的亲友、照顾者进行歧视和不公正对待的现象称为连带污名[4-6]。而Mak和Cheung则把这些相关人群对于自身被污名的内化感受和反应称为附属污名[5]。连带污名和附属污名的区别在于针对的对象不同。

在学术上,虽然近年来西方国家也有对智障人士照顾者的被污名情况进行研究,但大部分的研究仍只针对精神疾病群体、艾滋病群体以及这两类群体的亲属[7]。中国目前对于智障群体的污名研究仍然非常缺乏,而针对智障人士亲属或照顾者的污名研究更是罕有发现。此外,国内在现存的探讨智障人士亲属或照顾者身心健康问题的研究里,几乎全部都以智障人士的父母为研究对象,智障人士的健全兄弟或姐妹在智障康复研究领域中一直备受忽略。事实上,智障人士和他们的健全兄弟或姐妹在日常家庭相处中彼此都对对方产生着非常重要的影响。由于他们之间特殊的亲缘关系,健全兄弟或姐妹不仅有可能见证智障人士所遭受的污名经历,还可能自身也受到社会公众对其施加污名化态度和反应的影响。出于对污名预期的担忧和顾虑,这些兄弟或姐妹可能会变得不愿意接触周围的人,也不愿意让别人分担他们的困难和痛苦,而这些不愉快的经历将可能对他们造成更大的压力并直接影响他们自身的身心健康[6]。此外,健全兄弟或姐妹在照顾智障人士生活方面所扮演的角色的重要性并不亚于其父母。尤其对于成年智障人士的家庭而言,由于父母已日渐年迈,原本落在父母身上的照顾责任往往会转移到成年健全兄弟或姐妹身上。在这种情况下,如果这些健全兄弟或姐妹被污名程度严重,将可能使他们对智障人士产生敌意、抱怨或不满,令彼此之间的相处关系和感情变得恶劣,还可能会降低他们照顾智障人士的意愿和责任感。基于上述原因,智障人士健全兄弟或姐妹的污名情况应该在学术领域和康复服务领域被引起更多关注。研究智障人士健全兄弟或姐妹的污名问题不仅有利于了解他们的实际身心健康状况,还有助于进一步探索附属污名如何对他们照顾智障人士的态度和方式产生影响。

如前文所述,目前中国暂时缺乏专门针对智障人士兄弟或姐妹污名问题所作的研究,因此也没有与之相应的、有效的量表可被使用。在现存的涉及残障污名的西方量表中,大部分都以残障人士作为测量对象,只有少数是专门针对与残障群体相关的人士,Mak和Cheung创建的附属污名量表就是其中一个主要把精神病患者家属和智障人士照顾者作为研究对象的测量工具。这个量表以Pachankis在研究中对“自我污名”所创设的理论模型为依据,把附属污名量表中的题目内容分为三个维度:情感污名、认知污名和行为污名[8]。尽管Mak和Cheung的附属污名量表已被广泛应用在不同的西方研究中,但它仍不能直接被用于测量中国智障人士兄弟或姐妹的污名情况,原因包括以下三个方面:第一,虽然这个量表曾被用于测量精神病患者的家属,包括其父母、配偶、子女和兄弟或姐妹,也曾以智障人士的父母为主为测量对象,但它从未被应用在成年智障人士兄弟或姐妹的研究中,所以它在测量这个群体的污名程度的有效性和适用性方面仍需要获得更多的研究数据支持;第二,尽管这个量表的创建以海外华人作为主要的被试对象并且考虑了部分中国文化因素的影响,例如面子因素,可是当它被用于测量生活在中国本土环境下的中国群体时,由于海外华人所处的多元文化环境和本土中国人所处的中国文化环境仍可能存在差异,因此该量表的模型结构也不一定会保持稳定不变;第三,这个量表的原始版本为英文。虽然该量表曾被翻译成粤语使用,但量表里的很多概念和题目内容在粤语中的表述方式仍可能与普通话存在偏差,因此仍需要进行普通话版本的重新翻译。虽然Mak和Cheung的量表存在上述不足和缺陷,但其内容和结构对于中国智障人士兄弟姐妹污名量表的编制仍具有重要的参考价值。

因此,此次研究以Mak和Cheung的附属污名量表的英文原版为基础,对其进行重新翻译、评估、修改和编制,目的是创建出新的符合中国本土文化情况的、能有效反应智障人士兄弟或姐妹真实生活经验和心理健康状况的污名量表。除了进行量表编制,这里还对编制和修订后的量表进行信效度的全面分析,以进一步确定它的因素情况和评估其模型结构的稳定程度。

二、方法

(一)量表的编制及初步修订

智障人士兄弟姐妹污名量表的编制主要以Mak和Cheung附属污名量表为蓝本。该量表共有22个题目,包含了三个维度:情感污名、认知污名和行为污名。量表首先由两名专业英语翻译采用“向前——向后”两次翻译的方法进行英汉互译:先由一名翻译把原版的英文量表翻译成中文(普通话版本),然后由另外一名翻译把翻译后的中文量表重新译成英语,再把两个版本的英文量表进行对照以评估中英文互译过程的语义表述准确度并作出修改。量表翻译完成后,邀请了七位评审专家根据Waltz和Bausell设计的五项量表内容评估标准(相关性、清晰度、简练性、歧义程度以及文化相关度)对该量表进行评分[9]。这七位专家中包括了两名从事特殊教育的教师、两名从事康复工作的社工、两名专门研究残障康复的大学教授以及一名熟悉中英语言文化的语言教师。经过专家评估,共有两个题目被删除,两个题目被合并。此外,为了使量表能清晰、准确地反映被试对象的观点,该量表也在专家的建议下从原来的五点式修改成六点式量表(由1“强烈地不同意”到6“强烈地同意”)。量表的修订还采用了开放式访谈法,以小组座谈的形式邀请七名智障人士的兄弟或姐妹(被试对象代表)根据自身的生活经验对量表设计的内容和结构进行评价。根据他们的意见,量表的两个题目被删除。最后量表被确定为由17个题目组成并包括情感污名、认知污名和行为污名三个维度的六点式量表。

(二)被试

虽然中国自1979年以来一直执行独生子女政策,但在城镇成年智障人士中非独生子女的情况并不罕见,因为计划生育政策对生育有残障子女的城镇家庭有特殊规定:允许放开生育二胎。此次研究在广州市整体随机抽取500名智障人士的兄弟或姐妹作为被试对象。他们被抽取时须符合以下条件:(1)年龄在18岁或以上;(2)无患有智障;(3)其智障兄弟或姐妹的年龄在18岁或以上。最终获得无缺省值的有效样本共484份。被试样本的主要人口特征为:从年龄分布上看,被试样本介乎18至72岁,平均年龄为36岁(SD=11.34)。其中31至50岁共255人(52.69%),30岁以下共182人(37.60%),51至65岁共40人(8.26%),65岁以上共7人(1.45%)。从性别构成上看,男性有262人(54.13%),女性有222人(45.87%)。从婚姻状况上看,178人单身(36.78%),293人已婚(60.54%),3人分居(0.62%),3人离异(0.62%),7人丧偶(1.45%)。被试样本的智障兄弟或姐妹主要处于以下三种康复状况:正在机构接受职业康复训练、已融入主流社会参加工作和仍在家中接受密切生活照料。他们的残障程度分布为:轻度84人(17.36%),中度207人(42.77%),中重度114人(23.55%)以及重度79人(16.32%)。

(三)程序

对所获得的被试样本分别进行信度和效度分析。问卷的效度分析主要通过评估内容效度和构建效度进行。内容效度兼用专家评估法和开放式访谈法。构建效度的评估使用了探索性因素分析和验证性因素分析两种方法。把样本数据分成两部分,先利用其中284份进行探索性因素分析以确定因子个数和初步得出因素结构,再利用剩下的200份进行验证性因素分析以进一步检验该理论模型的拟合程度并进行相应修正,最终确定量表的正式结构。样本数据的信度分析则采用了Cronbach α信度系数法。

(四)统计方法

全部数据运用SPSS20.0和AMOS21.0完成处理和分析。

三、结果

(一)项目分析

对量表内的17个题目进行相关系数分析,发现各题目之间的相关系数在0.13-0.68之间,平均值为0.47。此外,各题目与量表总分的相关系数在0.60-0.80之间,说明题目与总体量表同质性良好,相关程度较显著。由此可见量表的题目均符合项目分析的标准。

(二)探索性因素分析

为了进一步确定量表的因子结构,对所收集的284个样本进行探索性因素分析。首先进行KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)统计量检验和Bartlett球形检验,结果显示KMO指标为0.92,Bartlett球形检验统计量为3096.21(Df=136,p=0.00),结果显示数据适合进行因素分析。然后采用主成分分析法,在不设定因子个数的情况下进行因素提取,结果特征根大于1的因素有三个,解释了69.24%的变异。结合碎石图进行分析,前三个因素的连线坡度较明显,特征根差异较大,从第四个因素开始则坡度变得平缓并且特征根差异较小,因此最终确定抽取三个因素。然后进行最大变异正交旋转,得出旋转因素负荷矩阵,结果如表1。旋转后题目的最低负荷值为0.60,最高负荷值为0.87。在三个被抽取的因素中,第一个因素包括了七个题目,内容主要反映了在情感方面的污名情况,因此命名为情感污名化;第二个因素包含了五个题目,内容涉及在认知层面对于遭受污名的理解,因此命名为认知污名;第三个因素包含了五个题目,内容主要关于在行为表现上的污名反应,因此命名为行为污名。该量表基于因子提取和旋转后得出的因素结构与Mak和Cheung最初在设计量表时所作出的理论假设以及其确定的量表结构是一致的。

(三)量表的信度

运用Cronbach α信度系数法对量表进行信度检验。总量表的信度系数为0.94,而量表中的三个因素“情感污名”、“认知污名”和“行为污名”的信度系数则分别为0.92、0.88、和0.86。因此,该量表各部分及整体的α信度结果都显示所收集的样本数据具有较好的信度。

表1 探索性因素分析中的因素负荷矩阵

(四)验证性因素分析

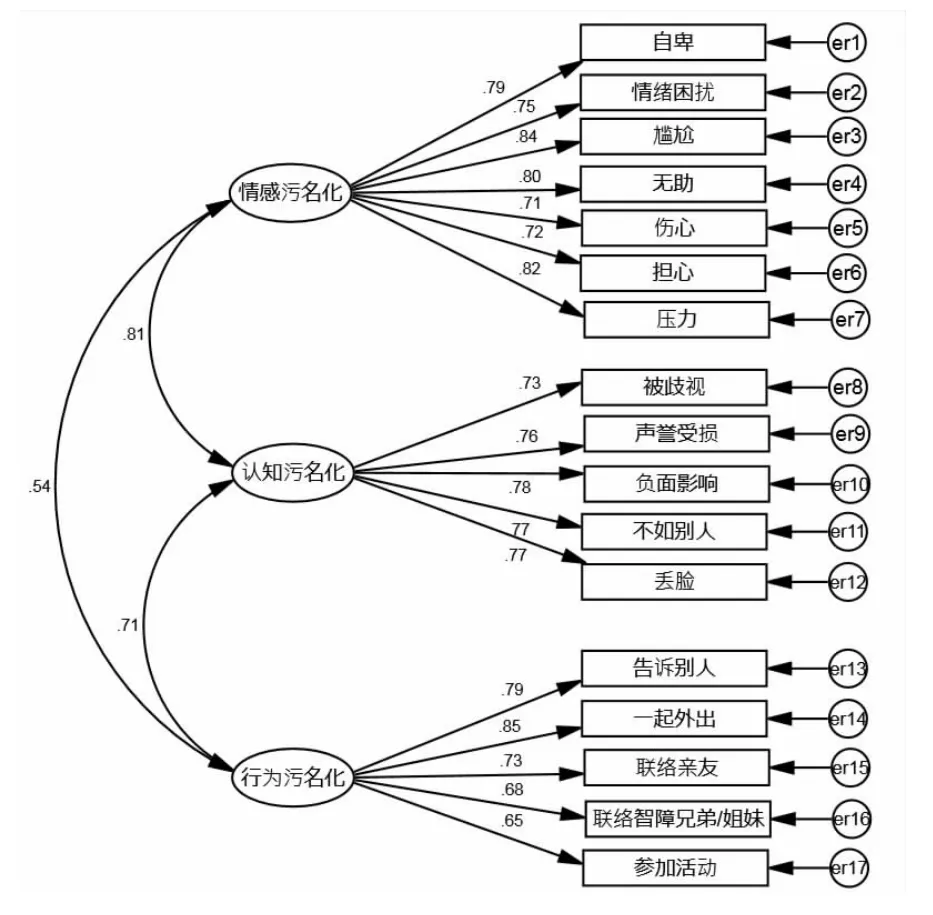

将最终问卷施于剩下的200名被试,运用AMOS21.0进行一阶三因素模型的验证性因素分析。模型的拟合指数如表2。根据吴明隆提出的标准并结合表2的多个拟合指标进行分析,结果显示该模型的拟合程度不甚理想,因此需要对模型进行修正[10]。参照修正指数(Modification Index)对部分残差变量间增加相关路径以尝试降低卡方值。每一条路径的增加都以实际情况、理论假设以及模型拟合指标值的变化为依据。经过修正后的模型拟合指数如表3。其数值结果显示该模型通过修正后各项拟合度指标相对较好。此外,表4展示了修正后的因素结构模型。该模型内各因子之间的负荷结果较为理想,介乎0.65至0.85之间。

表2 模型的拟合指数

表3 修正后模型的拟合指数

表4 因素结构模型

四、讨论

(一)量表结构模型的稳定性

通过探索性因素分析和验证性因素分析发现,新编制的智障人士兄弟姐妹污名量表呈一阶三因素的结构,共包含了三个维度:情感污名、认知污名和行为污名。此结构模型与Mak和Cheung最初编制的附属污名量表的结构模型基本相同,大部分的因子也保持不变,只有个别进行了删除或调整。两个量表在结构上的一致性可能与附属污名量表在编制时参考了中国文化因素有关,因此当该量表经过重新修订后应用于中国智障人士的兄弟或姐妹中结构模型仍能保持稳定。此外,智障人士兄弟姐妹污名量表的维度定义和分类也与管健在其研究中所提出的污名反应维度一致[8]。由此可见,对于中国成年智障人士的健全兄弟或姐妹而言,他们自身对待社会污名的反应主要是由情感、认知和行为三部分因素组成的。在情感方面,当他们因为智障兄弟或姐妹的身心缺陷而受到连带污名时,这些来自社会外界的不公正对待或歧视往往容易使他们产生内化的、负面的情感反应,例如感到自卑、困扰、尴尬、无助、伤心等;而在认知层面,如果智障人士的健全兄弟或姐妹透过长期的生活经验感知并注意到社会对于残障群体及其家属带有刻板印象和负面标签,那么这些经历则可能会使他们对于自身的价值、与智障兄弟或姐妹的关系,以及对待社会的态度形成较为消极的解读和认识,例如认为和智障兄弟或姐妹一起时会被歧视、名誉受损、受到负面影响、丢脸,或者是认为自己因为有一个智障兄弟或姐妹而变得能力不如别人等[11];在行为方面,当健全兄弟或姐妹受到外界的污名对待时,可能会作出一些相应的行为作为应对策略,例如掩饰自己有智障兄弟或姐妹的事实、减少和智障兄弟或姐妹出门或联系、减少与其他亲友联络、避免参加与“智力障碍”主题相关的活动以防止被贴标签等。通过对量表的结构模型进行分析,可以得出情感污名、认知污名和行为污名之间并不一定按照固定顺序出现在污名化的过程中,它们之间可能既存在一定独立性又互为影响,并最终形成复杂的污名系统[8]。

(二)量表内容的文化适应性

原有的附属污名量表在创建时主要以西方文化为背景,出于对中西文化差异因素的考量,在智障人士兄弟姐妹污名量表编制和修订时我们对附属污名量表原有的文字语言和内容作出了适当调整,例如把部分语义重合的题目合并,或是把一些不贴近被试对象实际生活经验的题目删除。这个过程已通过中英文翻译、专家评估和开放式访谈(被试对象评估)的方式在量表编制初期得以完成。经过修改后的智障人士兄弟姐妹污名量表在语言表述上更加简洁,测试内容更符合中国本土社会文化特色,同时也有利于更准确地反映中国智障人士健全兄弟或姐妹污名化的实际情况。

(三)量表的可应用性和未来研究方向

总体而言,智障人士兄弟姐妹污名量表经过Cronbach α信度系数法检验后,各部分及总体的信度结果均为理想,而量表的效度在经过内容效度和构建效度(探索性因素分析、验证性因素分析)检验后也说明了模型结构的稳定度令人满意。因此得出结论:该量表可以成为有效的评估工具在中国本土的智障人士兄弟或姐妹群体中应用。这个结果在一定程度上有利于促进智障人士兄弟姐妹污名问题研究的深入。与此同时,为了使这个量表的结构和内容得到进一步的完善以及使之具有更加广泛的适用性,未来还可以在不同的省市地区继续对更多的被试对象进行测试并验证其信效度情况和结构。此外,还可以考虑以目前的量表维度为基础进一步增加题目数量以及丰富题目内容。这些研究方向都有待未来进行更深入的探讨。

[1]Goffman E.Sigma:notes on the management of spoiled identity[M].New York:Simon&Schuster,1963.20-25.

[2]张宝山,俞国良.污名现象及其心理效应[J].心理科学进展,2007,15(6):993-1001.

[3]张文澜,张林.残障群体的污名效应及其社会影响[J].中国健康心理学杂志,2013,21(10):1531-1532.

[4]Birenbaum A.Courtesy stigma revisited[J].American Association of Mental Retardation,1992,30(5):265-268.

[5]Mak W W S,Cheung R Y M.Affiliate stigma among caregivers of people with intellectual disability or mental illness[J].Journal of Applied Research in Intellectual Disability,2008,21(6):532-545.

[6]陈福侠,张福娟.国外残疾污名研究及对我国特殊教育的启示[J].中国特殊教育,2010,5(119):3-7.

[7]管健.污名的概念发展与多维度模型建构[J].南开学报(哲学社会科学版),2007,(5):126-134.

[8]Pachankis J E.The psychological implications of concealing a stigma:a cognitive-affective-behavioral model[J].Psychological Bulletin,2007,133:328-345.

[9]Waltz C F,Bausell R B.Nursing research:design,statistics,and computer analysis[M].FA Davis Company,1983.70-71.

[10]吴明隆.结构方程模型:AMOS的操作与应用[M].重庆:重庆大学出版社,2010.237-240.

[11]Todd F H,Robert E K,Michelle R.The social psychology of stigma[M].New York:Guilford Publications,2000.90.

【责任编辑:周琍】

C913.69

A

1000-260X(2015)04

2014-09-10

梁露尹,香港大学社会工作与社会行政学系博士生,从事社会学研究。