山东省人口城镇化与产业城镇化协调性测定研究*

沈亚男

(首都经济贸易大学劳动经济学院,北京 100070)

一、前言

城镇化对于经济发展方式转变和结构调整具有重要的战略意义。我国城镇化的发展不仅可以扩大投资,而且能促进消费,为我国扩大内需提供最大潜力。在城市人口数量剧增和城市规模不断扩大、资源与环境压力不断加大的情况下,我国迫切需要加快转变城镇化发展方式,实现城镇化可持续发展[1]。党的十八大报告指出,要坚持走中国特色的新型城镇化道路。新型城镇化含义丰富,包括许多内容,其中最重要的一条就是人口城镇化。现代意义的城镇化,从根本上来说是产业发展、演化的产物,是非农产业从传统农业中逐步剥离、并向一定区域逐步集中的过程和结果。尽管城镇的产生发展的原因有多种,但从整个社会以及城镇化发展的趋势来看,非农产业的发展始终是城镇化的根本动力和现实基础[2]。

城镇化是中国当前“稳增长”和“调结构”的重要引擎,是社会经济转型的必经之路[3]。陈春早在2008年提出了健康城镇化的概念,认为健康城镇化应是人口城镇化、经济城镇化、土地城镇化、社会城镇化4个方面的协调发展,发现经济城镇化是土地城镇化最根本的影响因素,指出人口和土地的城镇化都要以经济城镇化为基础,才能实现健康城镇化[4]。

纵观已有的研究,更多的学者关注了人口城镇化与土地城镇化的协调性关系。刘娟等研究了重庆市的人口-土地城镇化协调性,认为直辖以来重庆市人口城镇化指数与土地城镇化指数均呈现持续上升趋势,且从2001年开始土地城镇化指数增长速度明显加快,并在2008年超过人口城镇化指数;与此同时,协调发展水平也从1997年的极度失调衰退阶段上升到2009年的优质协调发展阶段[5];而李光勤则基于省级面板数据进行了研究,研究表明我国近二十年来,全国土地城镇化与人口城镇化的发展基本不协调,土地城镇化远远快于人口城镇化,通过对省级面板数据的研究发现,在过去十年的时间里,大多数省份基本协调的年份只有一半左右,而且东部地区的协调度还不及中、西部地区[6];杨丽霞等研究了浙江省69个县市,结果表明浙江省的城镇化总体水平较高,但是不同县市中,人口城镇化和土地城镇化的协调发展程度有所差异[7]。学者构建了人口城镇化与土地城镇化协调性指数,对不同的地理单元进行测定,得出了大致相同的结论,即土地城镇化超前于人口城镇化,这一情况所引致的问题和对策也得到来了研究。而关于人口城镇化与产业城镇化的关系研究较少。

山东省位于中国东部沿海、黄河下游,境域包括半岛和内陆两部分,总面积15.71万平方公里,约占中国总面积的1.64%。山东省境内中部山地突起,西南、西北低洼平坦,东部缓丘起伏,形成以山地丘陵为骨架、平原盆地交错环列其间的地形地势。本文选取了山东省为研究对象,对其人口城镇化与产业城镇化关系进行了分析。

二、变量定义和数据来源

(一)人口城镇化与产业城镇化的定义

一般意义上的城镇化是指农村人口转移为城镇人口、从事的农业劳动转变为非农劳动的过程。为了统计口径的统一和测量的方便,我们通常情况下会使用城镇人口占总人口的比重这一单一指标来测量一个地区或者国家的城镇化水平。这一测量也得到了大多数学者的认可。更具体来看,这一测定倾向于人口城镇化的概念,除此之外,还有土地城镇化、产业城镇化、空间城镇化等提法。本文选择了人口城镇化和产业城镇化两个指标进行分析。人口城镇化的定义采用的是普遍意义上的定义。综合考虑人口和经济因素,将产业城镇化定义为从事第二、第三产业的人口占就业人口的比重与第二、第三产业的产值占国民生产总值的比重的算术平均值。具体的计算公式如下:

人口城镇化率=某地区城镇人口/该地区总人口*100%

产业城镇化率=(第二产业从业人数+第三产业从业人数)/年末就业人员*100%*0.5+(第二产业产值+第三产业产值)/地区生产总值*100%*0.5

(二)数据来源

本文没有特别注明的地方,所采用的数据均来源于《山东统计年鉴—2013》。

三、研究内容

(一)研究假设

根据已有的研究成果和笔者的推测,我们做出如下假设:

山东省的人口城镇化与产业城镇化发展不协调,产业城镇化落后于人口城镇化,产业城镇化的发展潜力巨大。

(二)山东省人口城镇化规模低于产业城镇化

如表1所示,从1999年到2012年,山东省历年的人口城镇化率一直低于产业城镇化率。这一规律表明,在规模上,山东省的人口城镇化落后于产业城镇化。山东省地处东部沿海地区,1999年以来,经济发展势头迅猛。虽然第一产业的就业人数所占的比重较高,但是第二、第三产业所创造的生产总值却是占据了重要位置。单独考虑地区生产总值时,1999年的第二、第三产业比重高达83.71%,为了全面的反映产业城镇化的发展水平,加入了第二、第三产业从业人员比重这一变量,将二者分别给予0.5的权重,最终测算的产业城镇化率是65.40%。虽然这部分的研究与原假设不相符合,但是我们还应该考虑第二产业、第三产业中的低端产业部分,这一部分的产业产值和从业人员尚不在少数,而新型城镇化的定义不应该考虑这一部分,如果可以通过一定的计算将这一部分从原有的计算结果中排除,或许可以得出人口城镇化超前于产业城镇化的结论,必须指出的是,这只是笔者的一个假设。

(三)山东省人口城镇化发展速度快于产业城镇化发展速度

规模是从量上反映了城镇化的发展,而速度则是从质上考虑了城镇化的发展。在这里,我们选用了发展速度这一指标。发展速度是指用报告期的值比上基期的值所得到的数值。

表1:1999年至2012年山东省人口城镇化率和产业城镇化率单位:%

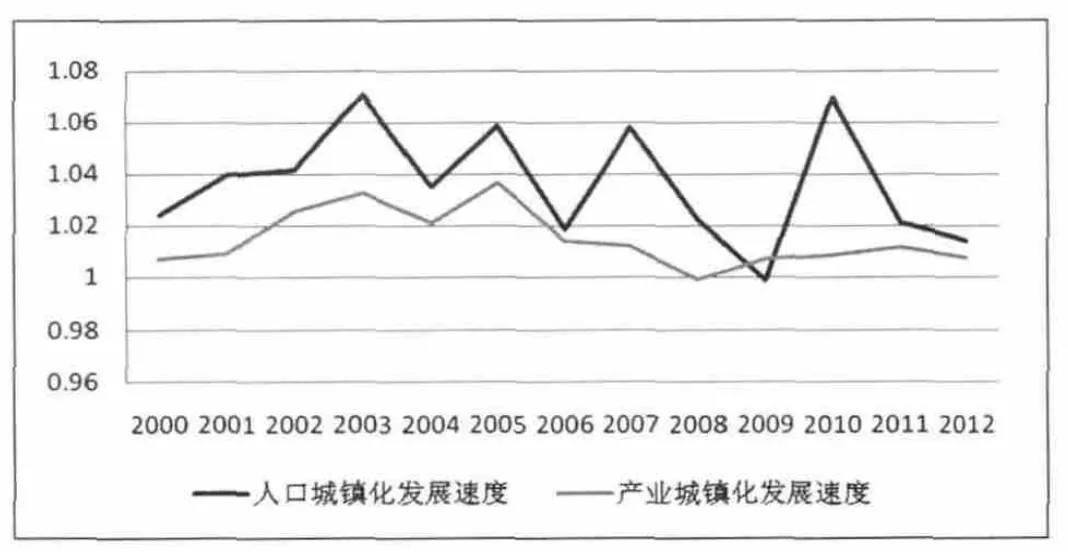

除了2009年之外,其他的12个年份,都表现为人口城镇化的发展速度快于产业城镇化发展速度的特点。这一规律在图1得到了更为直观的表达。如图1所示,2000年至2012年,山东省的人口城镇化发展经历了四次高峰,分别是2003年 (1.07),2005 年(1.06),2007 年 (1.06)和 2010年(1.07)。2009年的人口城镇化出现了低于1的谷底态势。总体而言,人口城镇化的发展较为曲折。

而产业城镇化的发展则相对平稳。2003年和2005年两年,产业城镇化的发展较为迅速,出现了高于其他值的峰值。人口城镇化与产业城镇化基本保持了一直的同高同低,但产业城镇化一直处于较低速的发展速度之中。2008年的发展速度甚至低于1,比人口城镇化低于1的时间早了1年。我们可以认为,产业城镇化的发展较为敏感,发展速度的高或者低在一定程度上会对人口城镇化的发展产生影响,而人口城镇化的发展会滞后于产业城镇化。从发展速度看,产业城镇化的发展速度慢于人口城镇化的发展速度,印证了原假设。

表2:2000年至2012年山东省人口城镇化与产业城镇化发展速度对比

图1:2000年至2012年山东省人口城镇化与产业城镇化发展速度的变动趋势

(四)城镇化协调性指数的构建

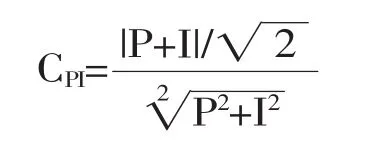

已有的研究成果中对城镇化协调性指数的构建选取了人口城镇化和土地城镇化这两个概念。通过一定的计算,来评价一个国家或者省市的城镇化发展协调性。本文选取的是人口城镇化和产业城镇化这两个指标,参照范进、赵定涛2012年发表于《经济学家》期刊中的《土地城镇化与人口城镇化协调性测定及其影响因素》[7]一文中的协调性指数构建了适应于本文的协调性指数,用CPI表示。

其中,P表示人口城镇化的增长速度,I表示产业城镇化的增长速度,CPI表示人口城镇化与产业城镇化协调性指数,这里所使用的是增长速度,区别于前面提到的发展速度。

由公式不难发现,0≤CPI≤1。 当 P,I同为正值或同为负值,且绝对值相等时,CPI=1,表示此时产业城镇化与人口城镇化最为协调;当P,I符号相反,且绝对值相等时,CPI=0,表示两者最不协调;其他情况介于两者之间,当产业城镇化与人口城镇化速度越匹配时,协调性指数越高。协调型指数的具体分类见表3。

根据上述公式可以计算山东省产业城镇化与人口城镇化协调性指数 (见表4)。从1999年至2012年,产业城镇化与人口城镇化协调度较高的是在2002年至2006年和2011年至2012年,这些年度的协调性指数在0.9以上;2000年、2001年和2007年三年处于基本协调的区间;2008年、2009年和2010年这三年的人口城镇化和产业城镇化协调型指数处于不协调区间。除了2009年产业城镇化高于人口城镇化,其他年份都是人口城镇化高于产业城镇化,这也印证了前面所说的人口城镇化快于产业城镇化的发展。如果上述的过程正确,我们可以认为,山东省的产业城镇化与人口城镇化发展相对是协调的,这与之前的原假设存在矛盾;同时,人口城镇化超前于产业城镇化却是得到了验证。

表3:产业城镇化与人口城镇化协调性指数分类

四、研究结论

上述的研究表明,山东省的城镇化发展在规模、速度和协调性方面有不同的特点和趋势。从规模上看,山东省的人口城镇化落后于产业城镇化,以2012年为例,产业城镇化是人口城镇化的近2倍;从发展速度上看,人口城镇化的发展速度快于产业城镇化的发展速度,但是人口城镇化的发展速度每年的变动程度大,没有产业城镇化稳定;从协调性来看,人口城镇化与产业城镇化的发展基本协调,同时,以人口城镇化的发展占主导,产业城镇化的发展相对滞后。这与之前的原假设既有冲突又有重合,部分证明了原假设。

表4:山东省产业城镇化与人口城镇化协调性指数

五、创新与不足

(一)研究的创新点

已有的研究多是关注了人口城镇化与土地(空间)城镇化的协调性关系,本文选取了城镇化的另一个指标即产业城镇化,将产业城镇化与人口城镇化的协调性关系进行了测量,同时,还从规模和发展速度两个方面对比了人口城镇化与产业城镇化的发展变化。

(二)研究的不足

协调性指数参考了学者已有的研究成果,笔者的预期是人口城镇化与产业城镇化发展不协调,通过城镇化的规模和发展速度也是印证了笔者的假设,但是最终通过构建的协调型指数,计算的结果发现二者基本处于协调或者基本协调的状态。这一结果拒绝了原假设,这里面的原因,尚不明确。这也是本研究的不足之处。

[1]赵峥,倪鹏飞.我国城镇化可持续发展:失衡问题与均衡路径[J].学习与实践,2012,(8):5-10.

[2]彭迈.新型城镇化的演进逻辑:从产业支撑到全面提升[J].中共郑州市委党校学报,2013,(6):88-91.

[3]杨丽霞,苑韶峰,王雪禅.人口城镇化与土地城镇化协调发展的空间差异研究——以浙江省69县市为例[J].中国土地科学,2013,(11):18-22,30.

[4]陈春.健康城镇化发展研究[J].国土与自然资源研究,2008,(4):7-9.

[5]刘娟,郑钦玉,郭锐利等.重庆市人口城镇化与土地城镇化协调发展评价 [J].西南师范大学学报 (自然科学版),2012,(11):66-71.

[6]李光勤.土地城镇化与人口城镇化协调性及影响因素研究——基于省级面板数据的分析[J].地方财政研究,2014,(6):39-44.

[7]范进,赵定涛.土地城镇化与人口城镇化协调性测定及其影响因素[J].经济学家,2012,(5):61-67.

——山东省济宁市老年大学之歌