结直肠出血的常见病因与诊断

廉伟 闫亚琛

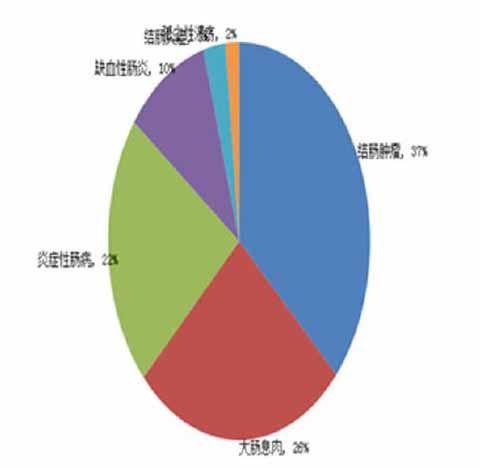

【摘要】 消化道出血是消化道系统疾病中的常见病,下消化道出血约占其15%,且随年龄增长有发病率逐渐上升趋势,本文基于对上海市某二甲医院2014年全年肠镜检查确诊为结直肠疾病所致出血的临床数据进行分析,得出导致下消化道出血病因,依次为结肠肿瘤、大肠息肉、炎症性肠病、缺血性肠炎、结肠炎症和结肠孤立性溃疡,建议出现便血症状的病人及早到医院诊断,对于老年高发人群,也可定期进行大便隐血筛查,降低发病概率。

【关键词】结直肠,病因分析,内镜检查

【中图分类号】R574. 5 【文献标识码】B【文章编号】1004-4949(2015)02-0792-01

1. 研究背景

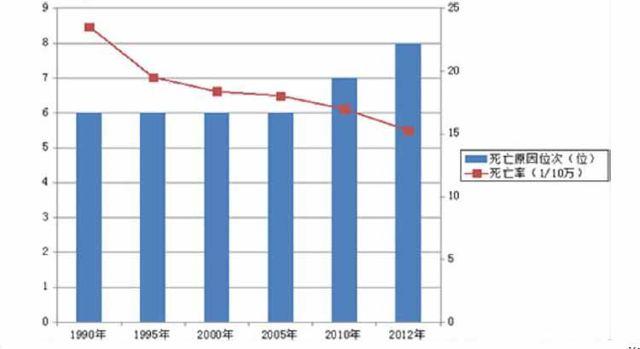

消化系统疾病是多发病、常见病,发病率大致为30%左右,全球尺度来看,因消化系统疾病而死亡的人数约占全部因疾病死亡人数的14%。图一根据我国《卫生统计年鉴》数据绘制,自1990年以来,我国消化道系统疾病死亡原因位次较为稳定,为第六,仅次于呼吸系统疾病致死及中毒和损伤致死,2010年后,位次下降,至2012年为第八。同时,呼吸系统疾病死亡率也在下降,1990年为22.53/10万人,至2012年为15.25/10万人,下滑了35.19%。

消化道出血是消化系统疾病中的常见病,可以分为上消化道出血和下消化道出血,主要根据出血位置为肠部屈氏韧带以上或以下,上消化道出血是指食道、胃和小肠的出血症状,也包括胆囊和胰腺发生病变所引起的出血,下消化道出血通常是指发生在十二指肠悬韧带(Treitz)以下的消化道出血,约占消化道出血病例的15%,且有随年龄增长发病率也逐渐上升的趋势,对于不明原因的下消化道出血可以分为不明原因隐性出血和不明原因显性出血,急性下消化道出血的死亡率较高,需及时的诊断和治疗,本文对上海市某二甲医院2014全年通过肠镜检查明确出血病因的、结直肠疾病的临床数据进行分析,以进一步了解下消化道出血的病因分布,提升临床的诊治水平。

2. 临床一般资料与临床表现

本文收集了上海市某二级甲等医院2014年1月至2014年12月期间共365例通过内镜下确诊为下消化道出血病例,病人主诉大部分有便血,或检验大便隐血阳性,年龄在17岁至76岁之间,按照世界卫生组织对病人年龄的划分方法,老年组(60岁及以上)病例数最多,为186例(50.1%),其次是中年组(45至59岁)为102例(27.9%),青年组(45岁以下)为77例。男性病例195例(53.4%),女性病例170例(46.6%)。

3. 病因分析

本文研究对象为通过内镜检查明确下消化道出血病因的病例,根据致病原因,依次为结肠肿瘤134例(36.7%),大肠息肉96例(26.3%),炎症性肠病81例(22.2%),缺血性肠炎38例(10.4%),结肠炎症10例(2.7%)和孤立性溃疡6例(1.6%),分布与国内报道类似。此处需要指出的是,肛周疾病,如痔疮和肛裂,也会引起类似下消化道出血的症状,合并痔出血的病人往往在起病初期以肛周疾病解釋治疗,常会错过结肠、直肠疾病治疗的最佳时机。本文基于内镜检查实例数据,分析以上前四种下消化道出血的致病原因。

3.1 肠癌出血

我国近年来结肠癌和直肠癌的患病率及死亡率皆逐年增多,且根据代珍等预测,未来新发病例仍将呈上升的趋势。早期肠癌的诊断较为困难,病发初期病人无明显的临床表现,但或会出现大便形态和习惯的异常,至出现便血或下腹部不适,可能已经错过治疗的最佳时机。

结肠癌引致的下消化道大出血案例较少,但会有间歇性的便血,根据发病部位的不同,便血性状也不同。病灶在直肠和乙状结肠会使大便表面附着有新鲜血迹,或呈现亮红色;病灶在降结肠或横结肠右部,大便呈暗红或黑红色,有些便秘患者,可能肉眼无法观测,通过化验大便隐血阳性。

本研究中,老年组肠癌出血发病率高于中年组和青年组,可能原因是老年人群消化道功能较弱,排空能力较弱,食物残渣在下消化道停留时间比之年轻人长,诱发病变。

3.2 大肠息肉出血

大肠息肉是下消化道常见疾病,可以分为炎性息肉、增生性息肉和腺瘤性息肉,皆可能导致下消化道出血,其中腺瘤性息肉更是一种癌前病变。

大肠息肉病人大多数无临床症状,也有患者表现为腹痛、腹泻、少量便血等不适症状,病灶发生于直肠和乙状结肠,患者更容易表现为肉眼可见便血,至降结肠、横结肠和升结肠时,临床表现便血几率较少,即使发生,颜色也为暗红或深褐色,较难肉眼发现。

本研究中,直肠及乙状结肠病发息肉几率较高,致病因素往往与高脂高蛋白食谱、饮食不规律和家族遗传史等有关。

3.3 炎症性肠病出血

炎症性肠病是一组病因不明的消化道疾病,近年来发病率出现上升趋势,包括溃疡性结肠炎和克隆病,溃疡性结肠炎比克隆病病发率高,临床诊断非常困难,与肠结核和小肠炎症性疾病不易区分,对于病变活组织检查,病理科医生有时难以给予明确指示,需综合判断。

溃疡性结肠炎多因脓血便而就诊,常见于直肠,出血量与疾病严重程度、病变累及范围和病发阶段相关;克隆病常见临床症状为腹痛、肛瘘、消瘦,好发于末端回肠、回盲部,便血症状没有溃疡性结肠炎常见,但却可能是克隆病首发临床症状。

炎症性肠病发病原因不明,本研究中,其多发于青年组(48.2%),与郑连鹏等对大陆此病流行性研究结论一致。

3.4 缺血性肠炎

缺血性结肠炎是由于结肠的某一段出现供血不足而引起病变,该类病人多有心脑血管性疾病(例动脉粥样硬化)、糖尿病等基础性疾病,发病时,肠粘膜血供减少,从而引发此处肠粘膜充血、水肿、溃疡形成,继而出血。

病灶位置常发于乙状结肠,直肠部位较少,具体原因不明,可能与其所处的特别消化道位置和血供走向有关。

本研究病例中,多发于55岁以上老年人群,以突发性左下腹痛、腹泻、便血等为主要就诊症状,主要原因是血管性疾病——例血管弹性减退、糖尿病等——多随年龄增长发病率递升有关。

4. 内镜诊断

对于以上致病原因,内镜下大部分可做出明确诊断。

肠癌病变早期,内镜下多表现为息肉样隆起,尤其是绒毛状腺瘤癌变,蒂部无癌细胞浸润,进展性肠癌肠镜下可见隆起性病变,病灶表面可见溃疡,肠腔狭窄,肠壁僵硬,尽早外科手术治疗;溃疡性结肠炎病变呈连续性,肠粘膜充血水肿,血管纹理模糊,表面溃疡形成并见脓性分泌物附着,应及时对症治疗及规范的药物应用;克隆病病灶多呈纵行溃疡,节段性分布,并见肠腔狭窄及肠壁僵硬;缺血性肠炎内镜下可见粘膜充血水肿明显,多发点状、片状糜烂,严重病例可见少许渗血,结合病史大多可以明确诊断。

5. 结语与讨论

本研究中,结直肠出血多发于60岁及以上老年人群,导致该病病因依次为结肠肿瘤、大肠息肉、炎症性肠病、缺血性肠炎、结肠炎症和孤立性溃疡,其牵涉到的病因较多,需要根据过往病史和内镜下所见综合诊断,结肠镜检查是相对经济,且诊断较为明确的方法,建议便血病人在出现症状后及早医院就诊,及时明确诊断,对于60岁以上高发人群,也可定期进行大便隐血筛查,尽量避免漏诊、误诊,同时在生活中,全年龄段人群皆应注意多食用粗纤维、低脂肪低蛋白食物,适量运动,降低发病概率。

参考文献

[1] Lewis B S. Small intestinal bleeding[J]. Gastroenterology Clinics of North America, 2000, 29(1): 67-95.

[2] 黎忠信, 鐘华志, 邹雪花. 1869例上消化道出血病因及相关因素分析[J]. 中华消化内镜杂志, 2001, 18(1): 19-20.

[3] 钟芸诗, 姚礼庆. 结肠镜在急性下消化道出血诊断中的应用价值[J]. 中国内镜杂志, 2001, 7(2): 34-35.

[4] 乔进朋, 鲁力锋, 张莉, 等. 下消化道出血 508 例临床分析[J]. 中华内科杂志, 2009, 48(9): 764-765.

[5] 代珍, 郑荣寿, 邹小农, 等. 中国结直肠癌发病趋势分析和预测[J]. 中华预防医学杂志, 2012 (2012 年 07): 598-603.

[6] 闫彩文. (2009). 内镜下治疗巨大大肠息肉 65 例报告.?中国微创外科杂志, (1), 86-87.

[7] 欧阳钦, 潘国宗. 亚太地区炎症性肠病处理共识意见 (一)[J]. 胃肠病学, 2006, 11(4): 233-238.

[8] 郑连鹏, 吕宗舜, 张洁, 等. 中国大陆地区炎症性肠病肠外表现的汇总分析[J]. 世界华人消化杂志, 2009, 17(21): 2217-2220.