硬膜外复合舒芬太尼用于分娩镇痛的临床效果

王锋 徐振兴 翁浩

【摘要】目的评价硬膜外规律间断注药方式复合舒芬太尼用于分娩镇痛的临床效果。方法60例ASAI~II级、单胎、足月、要求分娩镇痛的初产妇,随机分为2组(n=30):舒芬太尼组(S组)和无舒芬太尼组(N组)。两组镇痛药液配置:S组(0.1%罗哌卡因+0.4μg/ml舒芬太尼);N组(0.1%罗哌卡因)。成功置管后,顺序注射试验剂量5ml+负荷剂量10ml,连接镇痛泵。两组镇痛泵参数设定相同:(冲击剂量5ml+锁定时间15min+背景剂量0)+冲击剂量5ml/45min,规律间断注射时间自注射试验剂量1h后开始。镇痛期間持续监测产妇BP、HR、RR、SpO2、胎儿心率(FHR),记录VAS、改良Bromage评分、麻醉药物用量、最高阻滞平面、爆发痛、产程、分娩方式、不良反应发生率以及新生儿Apgar评分。结果与镇痛前相比,两组产妇镇痛后VAS均明显降低(P<0.05),但两组间VAS比较差异无统计学意义(P>0.05)。镇痛期间,罗哌卡因用量与爆发痛发生率比较差异无统计学意义(P>0.05),但S组瘙痒发生率明显高于N组(P<0.05),其他指标比较差异未见统计学意义(P>0.05)。结论硬膜外规律间断(0.1%罗哌卡因5ml/45min)注药方式用于分娩镇痛可明显降低产妇瘙痒发生率且镇痛效果确切。

【关键词】规律;间断;分娩镇痛;舒芬太尼

【中图分类号】R614【文献标识码】B【文章编号】1005-0019(2015)01-0221-01

硬膜外分娩镇痛,舒芬太尼可减少麻醉药物用量,延长镇痛时间[1]。但是,居于舒芬太尼不良反应首位的瘙痒却未能有效避免[2]。近年研究发现,结合硬膜外规律间断注药方式,缩短注药间隔时间亦可已成功用于分娩镇痛且并未见不良事件发生[3]。因此,罗哌卡因是否可依据自身药效动力学特征(麻醉效能维持1-2h)[4],设置合理注药时间间隔,实现无需借助舒芬太尼延长其镇痛时间即可获得确切镇痛效果且避免瘙痒发生,值得进一步探讨研究,目前国内尚未见相关类似报道。本研究旨在观察硬膜外规律间断注药方式复合舒芬太尼与无舒芬太尼在分娩镇痛中的临床效果。

1.临床资料与方法

1.1一般资料经本院伦理委员会批准,产妇或家属均签订知情同意书。选择要求分娩镇痛的初产妇60例,ASAI或II级、单胎、头位、妊娠≥36周、宫口3~5cm、产前无服用镇静、催眠药史、无神经精神类疾病史、出凝血检查未见异常、无穿刺局部部位感染及剖宫产术适应证等,依据是否复合舒芬太尼分为2组:S组(舒芬太尼)和N组(无舒芬太尼)。

1.2镇痛方法产妇均于分娩镇痛前开放上肢静脉通道,以10ml?kg-1h-1速率输入乳酸钠林格氏液。监测心率、血压、胎儿心率、宫缩强度及疼痛视觉模拟评分(VAS:0=无痛,10=无法忍受剧痛)。经L2~3或L3~4行硬膜外穿刺,头端置管3~4cm,回抽无血无脑脊液确认未误入血管或蛛网膜下腔。成功置管后,两组分别注射各自标准药液5ml,观察5min后,追加负荷剂量(标准药液)10ml。酒精涂擦法测试温觉消失平面,待产妇温觉平面到T10,VAS<4后接BCDB-F型电子镇痛泵(上海博创公司),镇痛泵内分别装各自组标准药液100ml,并启动开关。S组标准药液配置:0.1%罗哌卡因+0.4μg?ml-1舒芬太尼;N组:0.1%罗哌卡因。两组参数设定相同:(冲击剂量5ml+锁定时间15min+背景剂量0)+冲击剂量5ml/45min,规律间断注射时间自注射试验剂量1h后开始。VAS<4为镇痛有效,嘱产妇VAS≥4时,追加单次量5ml。产妇自控追加单次量5ml即视为出现爆发痛(VAS≥4)。若镇痛期间产妇因爆发痛追加单次量5ml,则两组分别自追加时点起重新间隔1h规律间隔注药(例如:S组产妇因爆发痛出现而在上一次规律间断注射单次量5ml后20min自控注射单次量5ml,那么下一次规律间断注射单次量5ml的时间则是从因爆发痛追加药物的时间起开始重新计时至1h后)。宫口开全时停药,待胎儿娩出后继续给药直至会阴侧切或裂伤缝合完毕。

1.3排除标准:硬膜外注射负荷剂量后30min温觉消失平面未达到T?10或单侧阻滞不全或VAS≥4,以及镇痛期间连续3次追加单次量5ml后VAS持续≥4的产妇。

1.4记录指标(1)记录产妇HR、BP、RR、SpO2、宫缩强度以及胎儿心率(FHR);(2)记录镇痛前(T0)以及镇痛后(注射试验剂量开始计时)10min(T1)、20min(T2)、30min(T3)、60min(T4)、宫口开大7~8cm(T5)、宫口开全(T6)时VAS、改良Bromage评分(0为髋、膝、踝关节可充分屈曲,1为仅膝、踝关节可屈曲,2为仅踝关节可屈曲,3为三关节均不能屈曲),镇痛60min后,每1h记录1次,至分娩结束;(3)感觉阻滞平面(温觉消失为标准)镇痛后30min内每10min测量1次,此后每1h测量1次,直至分娩结束;(4)记录爆发痛发生情况;(5)记录罗哌卡因药物用量;(6)记录镇痛时间(自实施硬膜外分娩镇痛开始至宫口开全停药)、产程时间以及分娩方式;(7)记录镇痛期间瘙痒、低血压、恶心、呕吐、寒战等不良反应;(8)记录新生儿体重、出生1min、5min时Apgar评分;(9)产妇满意度评分(0=非常不满意,100=非常满意)。

1.5统计分析采用GraphPadPrismversion5.0统计软件进行分析,符合正态分布的计量资料以均数±标准差(X±s)表示,两组间比较采用t检验,偏态分布的计量资料间比较采用秩和检验,以中位数[M(Q)]表示,计数资料比较采用卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

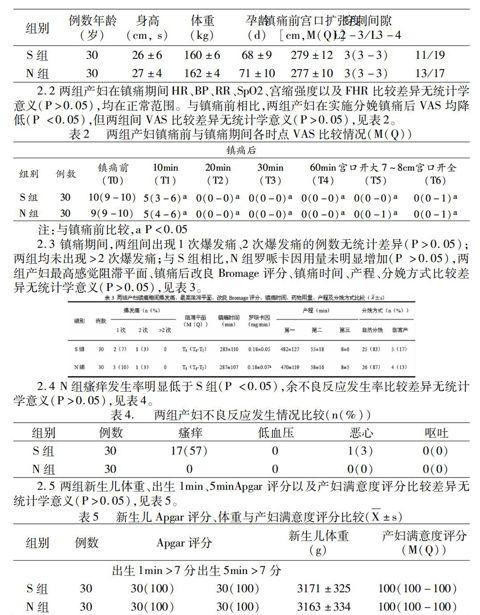

2.1两组产妇年龄、身高、体重、孕龄、镇痛前宫口扩张度以及硬膜外穿刺间隙比较差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

3讨论

本研究结果显示:无舒芬太尼与舒芬太尼相比,0.1%罗哌卡因结合硬膜外间断规律注药方式在分娩镇痛期间,罗哌卡因用量未明显增加,疼痛VAS及爆发痛发生率相似,而瘙痒发生率明显降低,表明硬膜外间断规律(0.1%罗哌卡因5ml/45min)注药方式可有效避免瘙痒发生,同时分娩镇痛效果确切。

依据罗哌卡因在硬膜外腔麻醉效能持续时间1~2h的药效动力学特点[4],本研究选择1h作为麻醉效能持续时间的“安全时点”。同时,由于罗哌卡因在硬膜外腔麻醉效能达高峰时间需15min左右,因此设置45min为本研究规律间断注射的时间间隔。在第一产程中,子宫收缩的痛觉传到通路:子宫A及C纤维经T10~L1脊神经后根进入脊髓。[5]因此,在硬膜外规律间断注药间期确保阻滞平面高于T10,即可获得确切镇痛效果。与硬膜外麻醉阻滞平面相关的两个基本要素包括:注射速度与注射容量。而规律间断硬膜外给药因注射压力较高,可为实现快速注射提供保证。[6]“0.5ml药液即可扩散至相邻椎间盘间隙”的研究结果证实“药液在硬膜外腔较易扩散”,[7]同时结合相似临床研究设计数据,设置本研究间断规律注射剂量为5ml。本研究结果显示在镇痛期间,无舒芬太尼组产妇在各时点的最高阻滞平面均高于T10,表明0.1%罗哌卡因5ml/45min可实现“无需借助舒芬太尼延长镇痛时间即可取得确切镇痛效果”。

无舒芬太尼组与舒芬太尼组产妇相比罗哌卡因用量无明显增加,可能与规律间断注射0.1%罗哌卡因5ml的镇痛效能可覆盖45min时间间隔,有效抑制爆发痛有关。基于硬膜外规律间断(0.1%罗哌卡因5ml/45min)注药方式的前提,无舒芬太尼组产妇无一例出现瘙痒症状,明显高于舒芬太尼组57%的发生率,有效避免瘙痒的发生。但两组产妇满意度评分未见明显差异。问及原因,产妇表示虽感瘙痒不适,但与实施分娩镇痛后剧烈的分娩痛由“无法忍受迅速减轻至无痛”的幸福感相比,仍然可以接受,尽管表示无瘙痒症状更好,但并未影響满意度评分。

综上所述,在适当缩短规律间断注药时间间隔的情况下,无需舒芬太尼延长镇痛时间,硬膜外注射罗哌卡因即可达到确切的分娩镇痛效果,是一种有效避免瘙痒症状的可行方法。

参考文献

[1]GeorgeRB,AllenTK,HabibAS.Intermittentepiduralboluscomparedwithcontinuousepiduralinfusionsforlaboranalgesia:asystematicreviewandmeta-analysis.AnesthAnalg2013:116(1):133-144.

[2]何亮亮,徐世琴,汪福州,等.规律性间断硬膜外注射用于病人自控硬膜外分娩镇痛背景给药法的效果.中华麻醉学杂志,2009,29(11):1050-1052.

[3]WongCA,McCarthyRJ,HewlettB.Theeffectofmanipulationoftheprogrammedintermittentbolustimeintervalandinjectionvolumeoftotaldruguseforlaborepiduralanalgesia:arandomizedcontrolledtrial.AnesthAnalg,2011:112(4):904-911.

[4]徐建国,主编.疼痛药物治疗学.北京:人民卫生出版社,2007:246.

[5]谭冠先,主编.疼痛诊疗学.北京:人民卫生出版社,2011:211.

[6]SiaAT,LimY,OcampoC.Acomparisonofbasalinflusionwithautomatedmandatorybolusesinparturient-controlledepiduralanalgesiaduringlabor.AnesthAnalg,2007,104(3):673-678.

[7]CastroWH,GronemeyerD,JeroschJ,etal.Howreliableislumbarnerverootsheathinfiltration?EurSpineJ1994;3:255-257.