临床深麻醉下拔管在先天性唇裂手术麻醉中的可行性探讨

王秀

【摘要】目的:分析研究临床深麻醉下拔管在先天性唇裂手术麻醉中的可行性。方法:随机选取2013年4月-2014年5月于本院就诊的90例行先天性唇裂修补手术患儿作为研究对象,并按照数字表法将其随机分为对照组以及观察组,每组45例;对照组依据常规临床麻醉拔管指证进行清醒拔管,观察组患儿则在深麻醉情况下进行拔管;比较两组患儿不良反应发生情况以及拔管后2min时各项指标的检测结果。结果:两组患儿对比拔管后2min时各项指标均未有明显差异,组间对比结果显示无统计学意义(P>0.05);观察组患儿不良反应发生几率明显低于对照组,两组数据的对比结果显示具有统计学意义(P<0.05)。结论:临床深麻醉下拔管可有效降低喉痉挛、支气管痉挛等严重不良反应的发生几率,同时也具有一定的安全性,故值得临床深入研究,并推广应用。

【关键词】唇裂;麻醉;拔管;先天性唇裂

【中图分类号】R782.2【文献标识码】B【文章编号】1005-0019(2015)01-0210-01

清醒拔管以及深麻醉下拔管属于全身麻醉气管拔管的两种不同方式,大多数医学学者认为婴幼儿最好在完全清醒的情况下进行拔管操作[1],为了在最大程度上确保婴幼儿全麻气管拔管的安全性,降低各类气管拔管不良反应的发生几率,本次研究将以随机选取2013年4月-2014年5月于本院就诊的90例行先天性唇裂修补手术患儿作为研究对象,分析研究临床深麻醉下拔管在先天性唇裂手术麻醉中的可行性,现将分析结果总结如下。

1资料与方法

1.1一般资料

随机选取2013年4月-2014年5月于本院就诊的90例行先天性唇裂修补手术的患儿作为研究对象,并按照数字表法将其随机分为对照组以及观察组,每组45例;其中观察组:男性患儿28例,女性患儿17例;患儿年龄:1-4岁,平均年龄为(1.4±1.3)岁;体重范围:10-16kg,平均体重为(13.2±5.4)kg;对照组:男性患儿27例,女性患儿18例;患儿年龄:1-3岁,平均年龄为(1.7±1.2)岁;体重范围:10-15kg,平均体重为(13.4±5.2)kg;所有患儿唇裂均在Ⅰ-Ⅲ度之间,且营养状况良好。所有患儿均于术前进行常规检查,排除患有心、肝、肾、肺等器官严重疾病的患儿,存在其他脏器或呼吸道畸形的患儿以及存在凝血功能异常的患儿;两组患儿对比一般资料未发现明显差异,故本次研究具有可行性;本次研究目的以及方法均已详细告知患儿家属,其均为自愿参与本次研究并签署知情同意书。

1.2方法

麻醉前准备:麻醉前30min肌肉注射0.02mg的阿托品,入手术室后肌肉注射5mg/kg的氯胺酮,同时开放上肢静脉通路,并以10ml?kg-1?h-1的速度静脉输注乳酸钠林格式液,在术后对患儿的SpO2、HR、ECT、PETCO2以及BIS等指标进行严密监测。麻醉诱导:面罩吸入0.5%-1.0%的七氟醚,后静脉注射30mg/kg的羟丁酸钠、2-5mg的地塞米松,琥珀胆碱1mg/kg快速诱导。麻醉维持:术中持续吸入1.0-3.0%的异氟醚,保留自主呼吸并根据患儿的具体情况适度手控辅助呼吸。手术结束后两组患儿均停止使用异氟醚;对照组患在BIS值在90-95之间且患儿完全清醒后进行拔管操作;观察组则在术后静脉推注1mg/kg的丙泊酚,在BIS值处于60-70之间的深度麻醉情况下进行拔管操作,拔管完成后要继续各项检测并紧闭面罩适度辅助呼吸,保证患儿呼吸顺畅,直到患儿完全清醒为止。

1.3观察指标

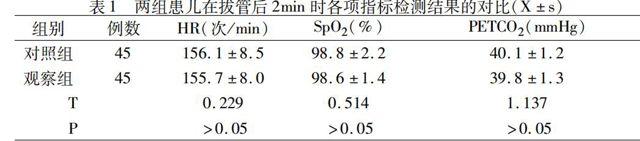

①观察并比较两组患儿拔管后2min时各项指标的检測结果(本次研究将主要对比HR、SpO2以及PETCO2的检测结果)。

②观察并比较两组患儿拔管后不良反应的发生情况。

1.4统计学处理

所有数据均采用SPSS19.0软件进行统计学处理,计量资料以(X±s)表示,采用t检验,计数资料以(%)表示,采用x2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1两组患儿在拔管后2min时各项指标检测结果的对比

两组患儿对比拔管后2min时各项指标均未有明显差异,组间对比结果显示无统计学意义(P>0.05),详见下表1。

3讨论

临床麻醉拔管主要分为清醒拔管及深麻醉下拔管两种方式,曾有研究结果显示对年龄较小的患儿而言清醒下拔管易引发呼吸抑制、呼吸道阻塞、支气管痉挛等不良反应,严重的甚至会导致患儿出现低氧血症,从而致使患儿死亡[2]。尤其是先天性唇裂患儿其呼吸道相较于成人而言发育不完全,故发生缺氧的可能性更高。深麻醉下拔管是在BIS监测下并给予适量丙泊酚之后进行(BIS已经经由大量研究结果证实可以作为镇静状态下拔管的参考标准[3-4]),患儿在此时期意识未完全恢复,故可有效降低呛咳、支气管痉挛等不良反应的发生几率。

在本次研究中观察组患儿在深麻醉下进行拔管操作,对照组患儿则在清醒时进行拔管操作,从研究结果来看,观察组患儿不良反应的发生几率明显低于对照组,而其他监测指标的对比则未有明显差异。该项研究结果表明:在深麻醉下拔管可有效降低不良反应的发生几率,并具有临床应用安全性,故具有临床应用可行性。本次研究结果与李建华等人的研究结果具有一定的相似性[5]。但在进行深麻醉下拔管前也要准备好必要的通气装置,并考虑到再行插管的可能,另外深麻醉下拔管不适用插管困难以及急诊患儿。

综上所述,临床深麻醉下拔管可有效降低喉痉挛、支气管痉挛等严重不良反应的发生几率,同时也具有一定的安全性,故值得临床深入研究,并推广应用。

参考文献

[1]王世全,金志勤.新生儿和婴儿唇腭裂全麻一次性修复术的呼吸道管理[J].中华麻醉学杂志,2013,23(11):850-851.

[2]李学成.丙泊酚和咪唑安定在麻醉苏醒期气管拔管应用的观察[J].医药月刊,2012,4(10):93-94.

[3]冉隆青,彭明清.小儿术后较深麻醉下和清醒时气管导管拔管时机探讨[J].第三军医大学学报,2012,15(5):1515-1516.

[4]史东平,杨跃武,封卫征,等.脑电双频指数指导气管拔管的临床应用[J].临床麻醉学杂志,2013,22(12):90-91.

[5]李建华,陈永学,赵宏娟.临床深麻醉下拔管在先天性唇裂手术麻醉中的可行性探讨[J].2012,28(20):3419-3420.