背景与基础:博洛尼亚进程的多源流分析

谌晓芹 张放平

摘要:博洛尼亚进程是法国等发起国借助欧洲框架进行整体协调一致的高等教育改革,达到增强自身以致整个欧洲的高等教育竞争力和吸引力之目的。博洛尼亚进程之所以能推进欧洲高等教育的一体化改革,是因为欧洲人历来就具有“全欧理念”,也因为欧洲政治、经济的一体化已经发展到一定阶段,对高等教育的一体化提出必然要求,欧洲高等教育领域已有的一些制度和政策也为欧洲高等教育的一体化奠定了基础。

关键词:博洛尼亚进程;欧洲高等教育一体化改革;多源流分析

中图分类号:G649.1

文献标识码:A

文章编号:1672-0717(2015)03-0091-05

收稿日期:2014-10-26

基金项目:教育部人文社科规划基金项目“欧洲高等教育一体化改革的结构与过程研究”(14YJA880012);湖南省“十二五”教育科学规划基金项目“向应用技术型大学转型的切入点:基于学习成果的课程改革”(XJK014BGD072);湖南省普通高校教学改革研究项目“从学习成果出发,设计专业培养方案的研究与实践——以专业综合改革试点项目为研究对象”(湘教通【2013】223号)。

作者简介:谌晓芹(1971-),女,湖南邵阳人,湖南省教育科学研究院博士后工作站研究人员,邵阳学院教授,主要从事高等教育教学改革研究。

多源流分析是用来解释政策形成过程的一种方法,最早由金通提出。他认为,在整个系统中存在着问题、政策、政治三种源流,在决策的关键时刻,政策问题的提出者就将这三者结合起来[1](P99)。问题源流是政策所要解决的问题,政策源流是由政策共同体中的专家们提出的多种意见主张,政治源流是推动政策形成的政治性因素。三大源流汇合到一起的关键的时间点即“政策之窗”,政策之窗通常是由紧迫的问题或政治源流中的重大事件打开。任何改革都有一定的原因和基础,本文运用三源流模式分析博洛尼亚进程,旨在探究其推行高等教育一体化改革的原因及其政策执行基础,为处于战略机遇期我国高等教育进行整体、系统的改革提供一个可供借鉴学习的典型案例。

1998年巴黎大学800周年校庆,时任法国教育部长的克洛德·阿莱格尔(Claude Allègre)和德国、意大利和英国的同仁在巴黎签署了《关于构建和谐的欧洲高等教育体系的联合声明》,即《索邦宣言》,旨在推进欧洲高等教育一体化,后来将这一改革进程命名为“博洛尼亚进程”。于尔根·施瑞尔等学者认为:“克洛德·阿莱格尔有意将校庆办成了欧洲大学教育研讨会”是“借助欧洲这个框架,来解决对于法国来讲十分困难甚至无从下手的问题”。由于当时“意大利大学从整体上讲几乎无法掌控,在国际压力下又必须改革”;德国大学修业时间长,学生辍学率高,学校声誉日益受损[2]。因此,对于阿莱格尔的提议,意大利与德国教育部长也是欣然接受。于是,巴黎大学800周年校庆就成为了“打开”博洛尼亚进程的“政策之窗”的重大事件。

一、博洛尼亚进程的问题源流

1. 欧洲高等教育中心地位的动摇

欧洲是现代高等教育的发祥地,自中世纪大学的诞生到19世纪末的这段时期,欧洲高等教育是世界其他国家和地区争相效仿的模板,倡导着世界高等教育的主流。20世纪以后,资本主义世界频繁发生经济危机,欧洲帝国之间为争夺霸权而穷兵黩武,高等教育的发展受到了巨大冲击,欧洲高等教育中心的地位也受到了动摇。作为曾经的现代科学的中心和高等教育的中心,法、意、英、德的高等教育都有着一段辉煌的历史,但在不断变化、不断全球化背景下运行的欧洲大学,在国际市场上越来越缺乏竞争力,在适应变化的社会和环境下面临着共同的困难和共同的需要。因而,当阿莱格尔的提议要开创欧洲高等教育的合作,其他几个部长积极响应,并顺利签署了《索邦宣言》,明确地表达了“增强欧洲在世界的地位”和“增强欧洲高等教育的国际竞争力和吸引力”的意识和愿望。

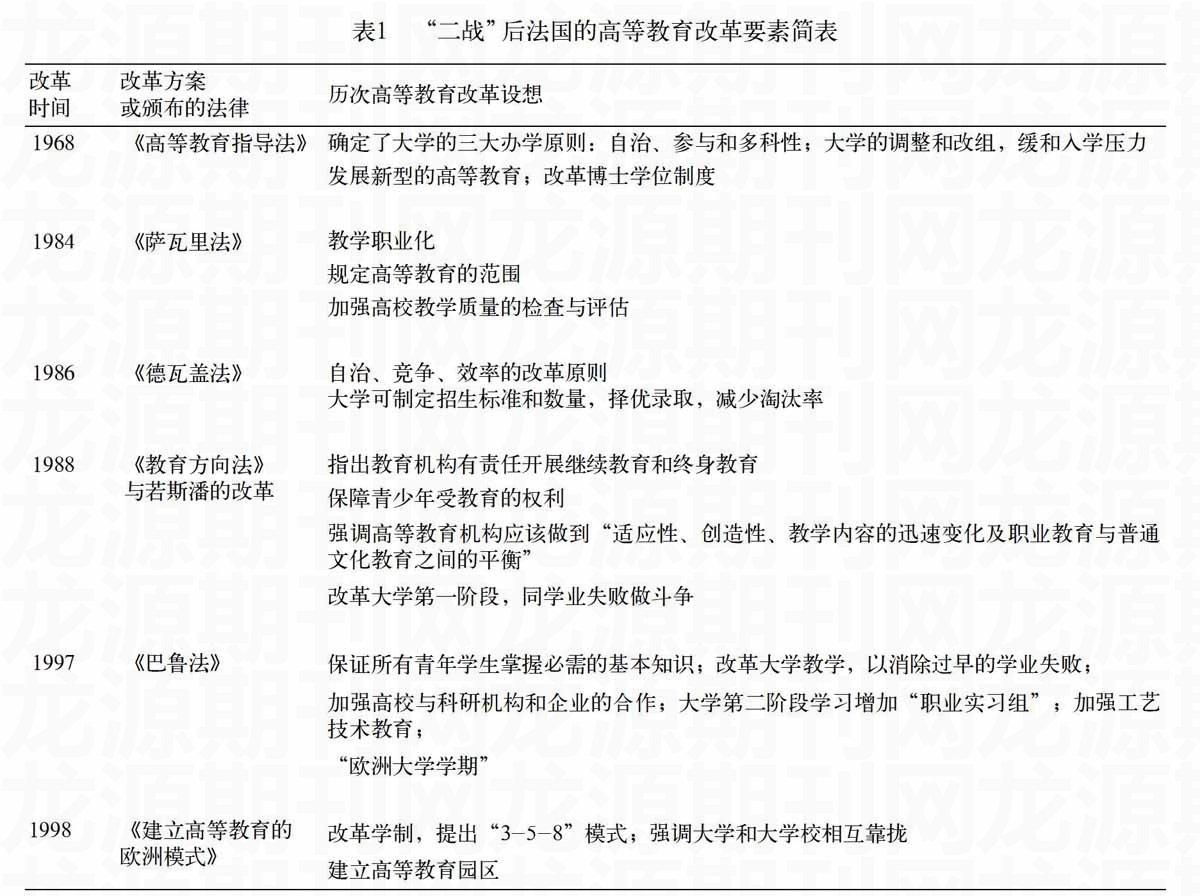

2. “二战”后法国高等教育改革步履维艰

二战后,在经济复苏且迅猛发展的基础上,法国高等教育得到较大的发展,同时社会对于高等教育的需求也迅速增长,民主化要求日益提高。然而,法国高等教育中央集权的管理体制和双轨制的高等教育体系却成为了教育民主要求的严重障碍,引发了尖锐的社会矛盾。严重的教育不平等和大学高辍学率、高失业率最终导致了1968年法国规模空前的“五月学潮”。为缓和矛盾,政府不得不下令进行改革。自此,频繁更迭的法国政府也频繁地改革高等教育,矛头从未离开过“教育不平等”问题和大学毕业生就业率低、大学高辍学率等一系列问题。

然而,法国高等教育改革多以流产而告终,以致很多西方教育研究者称这些改革为“没有改革的革新”,人们对今后法国高等教育改革的信心非常不足。尽管如此,不管是法国,还是德国、意大利,教育民主和教育公平原则的落实、高等教育质量保证、提高大学生就业能力、高等教育的国际竞争力等问题,仍需继续面对和解决。

3. 借助欧洲框架解决难以在一个国家内部解决的问题

1997年阿莱格尔被任命为法国新的教育部长。正如法国人常说的那样,每位新走马上任的教育部长都有一番抱负,试图施展他们的宏图大志,阿莱格尔开始了新一轮的改革[3]。他所委托组成的法国高等教育改革委员会,于1998年5月向政府提交了一份高等教育改革方案,即《建立高等教育的欧洲模式》。改革方案旨在实现教育的民主化和欧洲化,建立全面实施欧盟一体化所必需的欧洲教育模式;改革方案建议改革法国大学学制,要求新学制有利于法国高等教育结构的改革,便于与欧盟及其他国家的学制接轨和学位对等;建议通过协调法国的大学、大学校和欧盟其他国家大学的课程,建立欧洲的学位文凭,建立欧洲高等教育统一的评估标准,逐步达到欧洲高等教育的协调一致[4](P494)。

早在20世纪50年代,法国外长舒曼提出“舒曼计划”开始西欧一体化进程。阿莱格尔的思想也体现了法国人试图领导欧洲与美国抗衡的风格。阿莱格尔巧妙地抓住巴黎大学800周年校庆机会,适时将改革方案《建立高等教育的歐洲模式》的构想提出,并签订了《索邦宣言》,正因为德国、意大利的高等教育也存在相似问题,阿莱格尔的提议才能得到德、意等国部长的积极响应。在《索邦宣言》的大力鼓舞下,1999年6月19日,29国教育部长签署了《博洛尼亚宣言》。到目前为止,博洛尼亚进程参与国已达47个国家。

2.“伊拉斯谟计划(Erasmus Programme)”与“学分转换制度”

欧共体国家于1958年签署了《欧洲共同体条约》,该条约第149条规定,共同体的行动目标包括:在教育中建立欧洲维度;通过鼓励承认文凭和学历来促进学生流动;欧共体应该通过鼓励并在必要时帮助成员国之间进行教育的合作,以达获得优质的教育,但是教育的合作应当充分尊重国家所担负的教学内容和教育体系的责任以及它们的文化和语言的多样性。根据《欧洲共同体条约》,为了鼓励共同体成员国之间大学生的短期流动,欧共体于1976年制定了成员国家之间的“联合学习计划”[7]。1987年7月,欧共体又启动了伊拉斯谟计划(Erasmus Programme),该项目于2007年并入到欧盟终身学习项目。作为欧盟的旗舰教育与训练项目,伊拉斯谟计划每年以超出400万欧元的预算,资助20万学生到国外学习与工作,同时也资助教职员去国外教学与学习,支持高等教育机构之间进行合作。

为了促进学生的流动,伊拉斯谟计划开发出了“欧洲学分转换系统”,让学生先后在原大学和留学学校获得的学分得到彼此对等的认可,学习因此成为连续的活动。伊拉斯谟计划开创了欧洲高等教育领域大规模学术流动的先河,是触动博洛尼亚进程的灵感之源。“流动”作为博洛尼亚进程推进欧洲高等一体化改革的主要政策,既轻松利用了伊拉斯謨计划所建立的机制,同时也借助了欧盟每年投入的经费。

3.欧洲理事会与联合国教科文组织共同制定《里斯本认可协议》

1960年以来,欧洲高等教育急速发展。非大学机构的出现,使得入学变得非常复杂,学习对等概念应用艰难;私立大学迅猛增加,尤其在中、东欧国家,需要有对其教学与资格质量的规定;学术流动的增加使得学术认可更加重要;由欧洲理事会与联合国教科文组织分设的两个认可协议的参与国数量不断增加,对现有的关于学术认可的法律文本进行调整、更新、合并尤显重要。于是,由欧洲理事会与联合国教科文组织共同制定的《里斯本认可协议》于1997年4月11日正式颁布。该协议是一个欧洲理事会与联合国教科文组织关于高等教育学历学位认可的合作协议,也是博洛尼亚进程建立欧洲高等教育区、达到欧洲高等教育系统更兼容与更可比较、促进流动与就业等愿望得以实现的重要法律基础。

结语

“建立欧洲高等教育的共同区域”的提出是法国借助欧洲框架来解决战后频繁改革却仍未能解决的“高等教育不平等、高辍学率和就业能力差”等问题,而这些问题也是欧洲高等教育面临的共同问题。同时,欧洲的高等教育昔日的辉煌已黯淡,欧洲高等教育在世界的中心地位已被取代、欧洲高等教育迫切需要增强国际竞争力和吸引力等因素也是博洛尼亚进程启动的一个根本原因。全欧理念是博洛尼亚进程推进“欧洲高等教育一体化”的思想渊源;欧洲从经济到政治的一体化发展为欧洲高等教育的一体化提出了必然要求。欧洲高等教育的一体化正是顺应了欧洲一体化的趋势,是欧洲经济、政治一体化的延续发展。《大学宪章》、“伊拉斯谟计划”、“学分转换制度”、《里斯本认可协议》等为欧洲高等教育一体化改革的推行奠定了制度基础。

参考文献

[1] [美]保罗·A·萨巴蒂尔.政策过程理论[M].北京:生活.读书.新知三联书店,2004:99.

[2] [德]于尔根·施瑞尔.“博洛尼亚进程”:新欧洲的“神话”?[J].北京大学教育评论,2007(4):92-103.

[3] 黄福涛.外国高等教育史[M].上海:上海教育出版社,2003:389.

[4] 贺国庆,王保星,朱文富,等.外国高等教育史[M].北京:人民教育出版社,2006.

[5] Bologna Declaration of 19 June 1999:Joint Declaration of the European Ministers of Education.http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/declarations_communiques.Htm,2014-3-27.

[6] [西班牙]圣地亚哥·加奥纳·弗拉加.欧洲一体化进程—过去与现在[M].朱伦,邓颖洁,等译.北京:社会科学文献出版社,2009:322.

[7] 施晓光,郑砚秋.欧盟“伊拉斯谟计划”及其意义[J].大学·研究·评价,2007(7-8):126.