低冲击开发模式下的城市道路雨洪管理研究

程茂春 朱峰杰 池润漠

摘要:在一般的道路横断面设计和景观设计中,设计者往往局限于交通功能方面考虑,而忽略了道路的生态意义,使其成为了建成环境对自然环境冲击的人为行为代表。本文将通过对国内外对于城市低冲击开发模式的借鉴利用,以大连市凌水路大连理工大学至中山路段为例,根据对象本身的实际特点出发,通过对低冲击开发技术的应用,全面控制降雨和道路污染带来的冲击和危害,探讨中国城市在现状建成环境的基础上在道路设计上的城市道路雨洪管理可行办法,提高城市降水的利用率和环境质量。

关键词:城市道路;低冲击;雨洪管理;大连凌水路

1.道路雨洪管理的发展演变

1.1 低冲击开发模式

低冲击开发(Low Impact Development)的目标是建立更加生态、低碳,能够保证可持续发展的未来城市[1]。其基本原理是在人工系统的开发建设活动中尽最大可能减少对自然生态系统的冲击和破坏。对人类敏感而脆弱的水生态系统而言,低冲击卡法模式理念要求通过分散的、小规模的源头控制设施实现对降雨所产生的径流和污染的控制,使区域开发建设后尽量接近于开发建设前的自然水文状态[2]。

1.2 道路雨洪管理发展过程

美国联邦环保局(U.S.Environmental Protection Agency)与1972授予各州雨水管理许可豁免权,并于1987年颁布雨水管理第一和第二阶段许可证[3]。在这个阶段的实施和管理过程称之为雨水管理(也称末端控制模式),是当时美国道路雨洪管理的主要模式。其运行机制为利用大中型设备,将收集的道路径流传输转移到道路末端汇水处污染水体进行治理,完成其生态修复。这种方式仅适用于小强度降水,对暴雨的排流十分有限,并属于污染末端治理模式[4]。

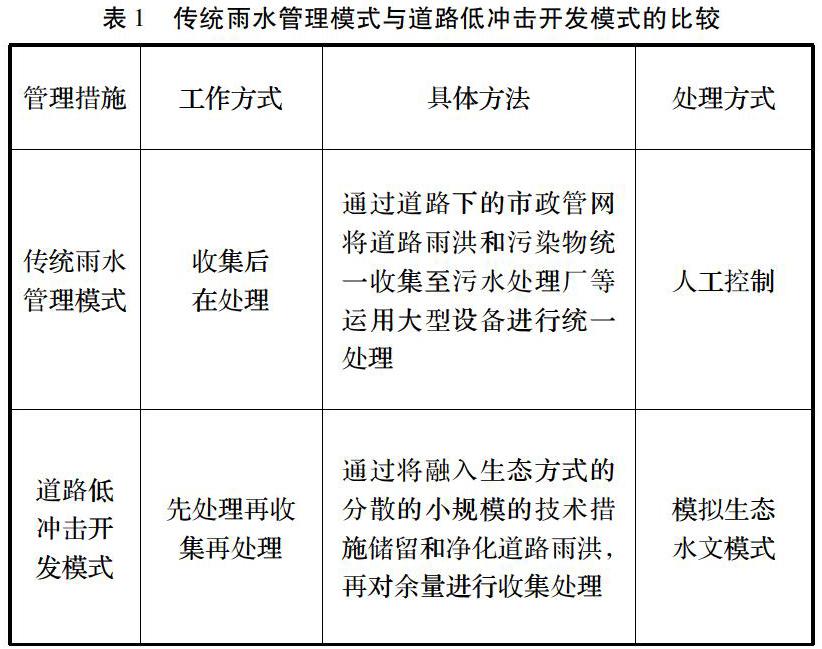

20世纪90年代初,由于末端管理模式不能有效控制城市雨洪带来的污染及收集行为本身的低效性而遭到了质疑。道路雨洪管理的设计和实施逐步引入了低冲击开发模式。道路低冲击开发采用小规模而分散的技术措施,将道路雨洪在道路上通过生态的储留和自然降解的方式实现一定的雨量存储和污染物净化,再将余量进行集中收集和处理(如表1)。

2.凌水路低冲击开发设计

2.1 研究对象概况

2.1.1 区位及环境概况

大连市全年降水量低,各月份分布不均匀,汛期集中了全年70%以上的降水量[6]。自2003年以来,大连市降水酸度和酸雨频率呈上升趋势,大连市的酸雨以硫酸污染为主[7],通过低冲击开发模式对道路进行再设计和管理对缓解大连市的降水量不足和分布不均,以及对道路本身产生的污染物的就近稀释具有重要意义。

本次的研究对象为辽宁省大连市甘井子区凌水路大连理工大学段。其西南侧临凌水河,其北段和南段被现浇板覆盖,中段为露天河流。

2.1.2 现状主要问题

(1)泛道路断面形式不利于对雨水的收集和净化

路段的中段道路断面形式中,北侧绿化斜坡海拔最高,其次是两侧的人行道,道路通行区域,断面的最低点是凌水路南侧的凌水河。对整个断面的径流情况做简要分析(如图1):这是一个典型的为道路迅速排出积水为设计的断面类型[8],雨水降落到地面后随着地势高低产生的重力作用一直流向南侧的凌水河,硬质河床难以滞留雨水随后便流入黄海。凌水路的路间绿化同样在高度上高于机动车路面,存在同样的问题。

(2)路面的渗水性弱

对象路段的机动车通行道采用沥青铺设,人行道亦采用了硬质铺设的模式。道路本身的渗水性和保水性差,道路两旁的绿化设施基本上需要由人工浇灌来满足,既没有达到对雨水资源的充分利用,同时也使得城市道路使用和管理的成本增加,是一种不可持续的道路设计模式。

(3)河流河床硬质铺设和河面覆盖

在高速扩张的城市进程中,出于经济效益的考虑使周边用地更好开发、简单的操作方式和对污染水体的隔离,城市河流往往被鋪设了硬质的河床。而河流的生态作用则被弃之如履:河流可以补充地下水,保障城市地下结构的稳定性;作为湿地调节城市微气候;作为自然净化装置净化城市环境;保障城市生物多样性以提高进化能力等。

(4)道路绿化植被单一,储水和进化能力差

凌水路的道路绿化由简单的树池、北侧的铁路带绿化和道路交叉口的中央草坪组成,其植物类型由简单的乔木和人工草地组成,植物组成单一,不能有效地对城市道路产生的污染产生最大效果的净化作用,并且随着植被越单一化,道路绿化的管理成本也将随之增加。单一以乔木为主要形式的绿化因地面覆盖植被少,不能有效地对雨水进行存储。

2.2 凌水路低冲击开发改造建议

(1)道路断面改造

低冲击道路设计模式的断面,应达到机动车路面略高于路面其他组成部分,以保证路幅内的雨洪可以顺利地流入路旁的河流以及道路绿化中得到储存和净化。

对于凌水河的改造要考虑其作为一个特殊的环境因素存在于陵水路道路南侧的情况,道路的断面改造应分为两种情况:A、考虑陵水路作为海水潮汐管理的一部分,将凌水河分为两个部分进行实施——保留部分宽度的原本硬质河床式,另外紧靠路测的一边设置下沉绿化带(如图2:A);B、直接放弃考虑凌水河作为管理海水潮汐的功能(原因见前文),直接将凌水河改造成为具有生态河或者滞留塘(如图2:B)。

(2)设置植被草沟或滞留塘

对断面改造之后的人行道两旁的低洼处(如图2中的G点处)可设置由草地缓冲带、砂床、蓄水区、有机层或覆盖层和乡土植物所组成的生物滞留地[9](如图3)——植被草溝、植生滞留槽或滞留塘。道路径流从泄洪口进入生物滞留池,部分径流及所含的污染物被植物吸收,剩余径流则通过砂床下渗,所含的大颗粒污染物被滞留于砂床中。若径流量很大,过剩的径流将通过溢水口进入地下排水管,将雨水快速排出。

(3)道路交叉口绿化草地下沉

凌水路和五一路交叉口处的列表中绿化面积大,当下的设计为常见的路间绿化模式:由路缘石围合、相对高于机动车道。这样设计的绿化在实际使用中的生态价值远远不能达到自然景观中相同面积绿化带来的生态效用。为了达到道路建设对城市生态影响的最小化,这样的路内绿化也是很重要的组成部分:应当将其作为道路雨洪的汇集器和雨水携带污染物的净化器,以体现其生态功能(如图5)。

(4)采用渗水路面

凌水路机动车通道采用的是一般性的非透水路面,人行通道也采用水泥拼接硬质铺装。道路透水性差,可以选择性透水沥青路面,人行道亦采用透水砖,以保证道路和周边绿化下的土质均衡性。

(5)增加雨水过滤和收集设施

在道路径流量较大的情况下,草沟、滞留塘等往往不能全部涵留全部的雨水,也不能分解所有的污染物,因此在绿化设计的过程中应当考虑利用雨水过滤和收集设施,以尽可能的达到对雨洪的利用、对污染的降解。

(6)采用LID树池

凌水路现状树池为较为简单常用的树池,其植被构成和功能结构简单。为了达到对城市环境的最低冲击,应当对树池进行改造。结合由砂砾、土壤植物缓冲池植物组成的种植箱。种植箱顶部砂层略低于人行道,以引导径流流入。人行道径流在自然下渗和植物吸收后,过剩部分被引入溢水管(溢水管高度介于砂层和人行道高度之间),通过地下排水管排出(如图4)。

3.小结

低冲击开发模式对改善城市环境具有重要意义,本文以低冲击开模模式为理念,立足大连市凌水路的现状条件,综合道路低冲击开发模式的总结经验,探讨了城市道路设计中的低冲击开发建议并提出各项低冲击技术在凌水路的现实条件下适用方式,可为城市道路的低冲击开发设计提供借鉴。

参考文献:

[1]张园,于冰沁,车生泉.绿色基础设施和低冲击开发的比较及融合[J].城市绿地系统,2014,03:49-53.

[2]Coffman L S.Low Impact development cresting a storm of controversy.Water Resources Impact,2001,3(6):7-9.

[3]王明远,黎颖露.美国城市雨水污染法律对策及其对我国的启示[J].中国人口·资源与环境,2009,5:136-142.

[4]杨琪瑶,张建林,王海洋.基于低冲击开发模式的美国城市道路雨洪管理实践与借鉴[J].安徽农业科学, 2015,01,127-129.

[5]唐绍杰,翟艳云,容义平.深圳市光明新区门户区——市政道路低冲击开发设计实践[J].建设科技,2010,13:47-55

[6]赵冬艳.大连市近60年降水变化特征分析[J].现代农业科技,2010,6:23-24.

[7]李丹,于庆凯.大连市酸雨污染特征及原因简析[J].环境科学与管理,2010,9:128-131.

[8]吴瑞麟等.城市道路设计(第二版)[M].北京:人民交通出版社,2011.

[9]United States Environmental Protection Agency(EPA),Washington DC.Storm Water Technology Fact Sheet:Bioretention.Document No.EPA-832-F-99-022[R],1999.

[10]Low Impact Development Center.Town Of Capitol Height Street Master.Plan Drft Handbook[Z].2012.