锚梁(带)网索支护大断面硐室支护技术

王志敏

摘要:施工特大断面硐室,采用锚梁(带)网索支护成功地取代了以往采用的混凝土砌碹支护和架硼支护。

关键词:特大断面硐室;锚梁(带)网索支护;分层分段正台阶施工方法

一、硐室断面规格和支护形式选择

1、断面规格

该硐室为三心拱断面,设计总长度为21m,硐室掘断面宽12m,掘高5.6m,断面积为56.9㎡,净断面宽11.4 m,净高5.3m,净断面积为52.3㎡,属于特大断面硐室。由于硐室断面跨度大、施工工艺比较复杂、所使用年限比较长(为矿井服务年限),所以对巷道支护方法,支护材料,工程质量等要求都要从经济、坚固、工期短和施工方便等方面综合考虑。

2、支护形式选择

原设计支护方式为混凝土砌碹支护,厚400㎜壁后充填100㎜,虽然支护强度大,整体效果较好,服务年限长,但是施工进度慢,工期长,支护成本高,安全可靠性差,受动压影响易掉碹空顶,维护费用高。考虑到现有采掘情况,采区接替紧张,经多次技术论证,决定改进支护方式。根据巷道实际所处围岩性质、地质结构和巷道宽度确定支护形式采用锚梁(带)网索支护。

二、支护机理及参数选择

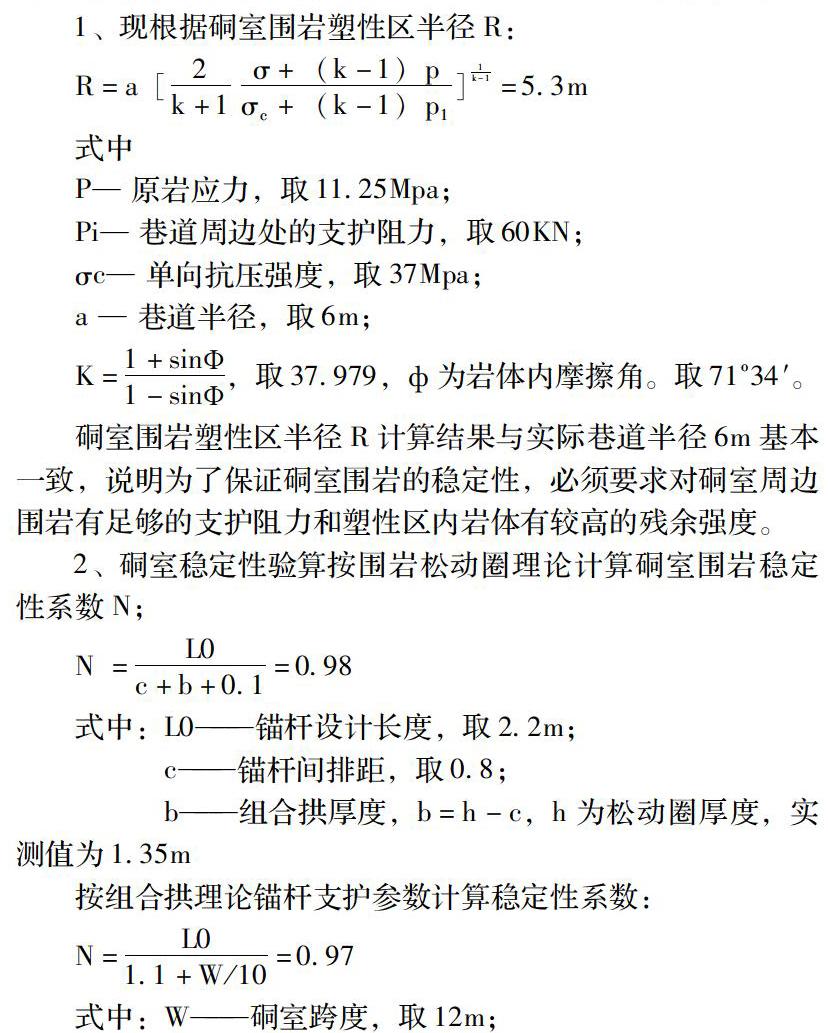

巷道开掘以后,应力发生重新分布,在两帮与顶底板附近都会出现一定范围的塑性区,导致硐室围岩稳定性下降。塑性区外圈虽然会发生一定程度的塑性破坏,但在三向应力的作用下,岩体承载能力仍然较大,应力大于原始应力;在塑性区内圈由于最大应力和最小应力的差值较大,围岩破坏区破碎严重,岩体承载能力较底,应力低于原始应力。如果支护不及时或支护方式、支护强度达不到要求,就会产生围岩破碎区,严重会导致冒顶,所以对支护方式选择优为重要。现通过以下理论确定支護方式:

通过以上两种理论计算得到硐室围岩稳定性系数均小于1,说明单有锚梁(带)网喷支护已不符合实际,则必须采用锚梁(带)网索支护。

锚梁(带)网索支护是在锚梁(带)网喷支护的基础上增加了锚索支护,由于锚索的补强作用,增加了锚杆支护形成的承栽结构的稳定性,使更大范围的岩体承载。它适用于复杂困难条件巷道,包括大断面巷道、放顶煤开采涉及的煤顶和全煤巷道、复合顶板和松软破碎围岩巷道,高地应力巷道、受采动和地质构造影响的巷道等。

硐室采用三次支护,首先使用锚网支护形成第一层组合梁,紧接采用4.3m锚索对第一层锚杆不稳定岩层进行稳定支护。形成第二层组合梁,由于所掘巷道跨度大、服务年限长、所处煤层厚(12.1m)、围岩不稳定等因数;在第一次支护的基础上进行第二次支护,采用15m锚索一次打到5#煤层顶板上,可将下部不稳定岩层锚固在上部稳定的岩层中,同时使预应力增加,保证巷道支护的稳定性。第三次支护是采用挂网喷射混凝土支护,是对锚杆群支护的基础上形成统一的整体,增强了支撑力,并起道保护层的作用,使硐室达到设计的断面。

三、巷道施工方式和支护工艺

硐室掘进采用EBZ-150A掘进机。正循环作业,掘一排,锚一排。先临时喷浆,在二次喷浆。

根据硐室实际情况,鉴于硐室断面大不能一次全断面掘进,所使用正台阶和分段工作面施工方法,分上下二层和左右两段。先掘左帮上部(Ⅰ)段6.5m, 待掘进5m,全部支护完后,再掘右帮上部(Ⅱ)5.5m,待支护完毕后,在掘左帮上部段,交替掘进,始终保持Ⅰ、Ⅱ两段相距5m的距离。完成硐室全长,最后一次掘下部(Ⅲ)1.6的水墙。

工艺流程:敲帮问顶→断面检查→掘进→钻2.2m的锚杆眼→安装2.2m锚杆→挂金属网(钢筋梯形梁已和金属网绑在一起)→钻4.3m的锚索眼→安设4.3m的锚索→掘进→同以上流程步骤在支护一排后→钻15m的锚索眼→安设15m的锚索→等硐室上部全部工程完工后,在一次掘下部1.6的水墙→钻2.2m的帮锚杆眼→挂金属网→上钢筋梯形梁→安设2.2m的锚杆→进行第一次喷射混凝土50~100㎜。

四、技术要求

1、在施工过程时,应配技术员跟班作业,发现问题立即停止掘进。

2、在各段支护之间,两金属网搭接处必须保持100㎜的重叠,并用铁丝绑紧。

3、严格施工质量,锚杆、锚索的深度、角度要符合设计要求。

五、结论

通过施工实践和后期观测证明,大断面硐室采用这种施工工艺是可行合理的。它不仅能在硐室中适用,还可用于围岩破碎、条件复杂的巷道、巷道过断层时使用。

参考文献:

[1]康红普 王金华等.煤巷锚杆支护理论与成套技术.煤炭工业出版社 2007

[2]王旭等.最新矿山井巷工程施工综合技术与标准规范.煤炭科技出版社.2009.

[3]王连国等.深部高应力及软岩巷道锚杆支护技术研究.岩石力学与工程学报.科学出版社.2005.

[4]徐永圻.煤矿开采学.徐州:中国矿业大学出版社,2009.