战士的悲歌——以“丁、陈事件”中战士郭小川悲剧命运为中心的研究

杨宏雨,周绪情

(复旦大学马克思主义学院,上海 200433)

20世纪五六十年代,各种政治、文化批判运动一波接着一波。在运动中,有不少人积极响应党的号召,自觉充当战士、射手。但是,他们的枪没有射倒敌人,反而伤害了同志;然而悲剧并不仅限于此。随着运动频繁深入地展开,先前的战士、射手纷纷跌倒在新的政治、文化批判运动的狂澜中。本文拟以郭小川在“丁、陈事件”中充当战士、射手,又在反右倾运动中遭批判,多次检讨,最后不得不走上自污清白、自毁形象的例子,尝试分析在那个时代,一个文化战士的悲歌是怎样形成的,有哪些值得我们今天记取的教训。

一、战士的历程:郭小川与“丁、陈事件”

(一)一波三折的“丁、陈事件”

“丁、陈事件”的全称是“丁玲、陈企霞反党小集团事件”。事件发生的原因既有新中国成立初期特殊的政治气候,也包含中国作协内部个人之间的恩恩怨怨。事件的导火索是1954年的《红楼梦》问题批判。

1954年5月,李希凡和蓝翎合写了《关于〈红楼梦简论〉及其他》一文,寄给当时由丁玲、陈企霞等人主编的《文艺报》,被拒,二人随后将文章寄往《文史哲》杂志,并发表在当年第9期。毛泽东读后,非常欣赏。同年10月16日,毛泽东写了《关于〈红楼梦〉研究问题的信》,声援李希凡和蓝翎,并点了《文艺报》的名,批评其对这篇小人物的文章“置之不理”的做法,并进而批评当时文艺界“容忍俞平伯唯心论”[1](P352-353)的现象。

毛泽东的信,让与丁玲、陈企霞等积怨颇深的周扬、刘白羽等人找到了机会。经过一番策划和准备,周扬等人在作协内部对丁玲、陈企霞等人进行了一系列的揭发、批判、追查。在经过一个多月、多达16次的批判会后,1955年9月30日,作协党组以大家的“揭发”为依据,将一些支离破碎的事情上纲上线,整理出《关于丁玲、陈企霞等进行反党小集团活动及对他们的处理意见的报告》,提交中宣部部务会议讨论,会后中宣部将《报告》呈报中央。1955年12月,中共中央批发了作协党组的《报告》,“丁、陈反党小集团”基本定案。

1956年,中国政治气氛相对宽松。6月,在丁玲、陈企霞的一再申诉下,中宣部决定成立专门的审查小组对“丁、陈反党小集团”一案进行复查。经过调查,发现之前的结论过于武断。12月,审查小组根据复查结果,“起草了《关于丁玲同志的错误问题查对结果的结论》(草稿),把‘反党小集团’的结论,改为‘对党不满的独立王国’。给陈企霞也作了同样性质的结论”[2]。1957年5月,中共按照毛泽东在最高国务会议上的讲话精神,布置全党整风。6月,周扬、邵荃麟等人在作协党组扩大会议上承认:“1955年的批判有偏差,斗争过火”;“丁、陈反党小集团的结论站不住脚”[2],宣布摘掉“丁、陈反党小集团”的帽子。

就在“丁、陈事件”朝着和缓的方向发展时,1957年6月,毛泽东将他在5月15日写的《事情在起变化》一文印发全党,作为中共从整风到反右的思想准备。7月,在中国作协的党组扩大会议上,周扬180度大转弯, “代表中宣部”,肯定“前年对丁、陈的斗争,包括党组扩大会,给中央的报告和向全国传达”,“基本上都是正确的”[3]。9月,周扬等人借着全国性的反右派东风,把丁玲、陈企霞等人划为右派,“丁、陈事件”的性质也随即上升为“右派反党集团”。1957年12月,丁玲、陈企霞先后被开除党籍,下放到外地劳动。十一届三中全会以后,整个冤案才得到平反。

(二)郭小川在“丁、陈事件”中的多面角色

1.“战士”、“射手”:郭小川原是中宣部文艺处分管电影的副处长,和作协没有太多的瓜葛。1955年9月6日,他在作协党组扩大会议第十五次会议上发言批判丁玲、陈企霞,由于言辞激烈、颇具杀伤力,受到时任中宣部部长陆定一的赏识。10月,郭小川从中宣部文艺处调往作家协会担任秘书长,次年10月,担任作协党组副书记。

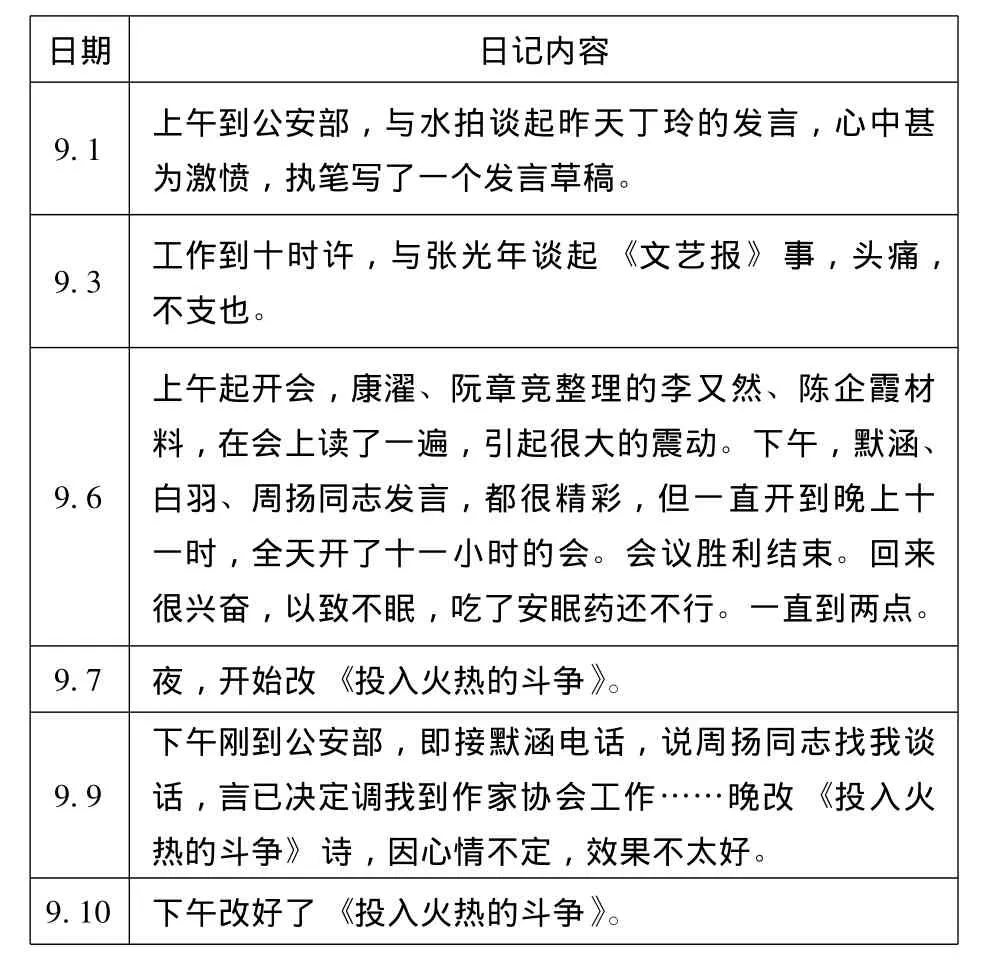

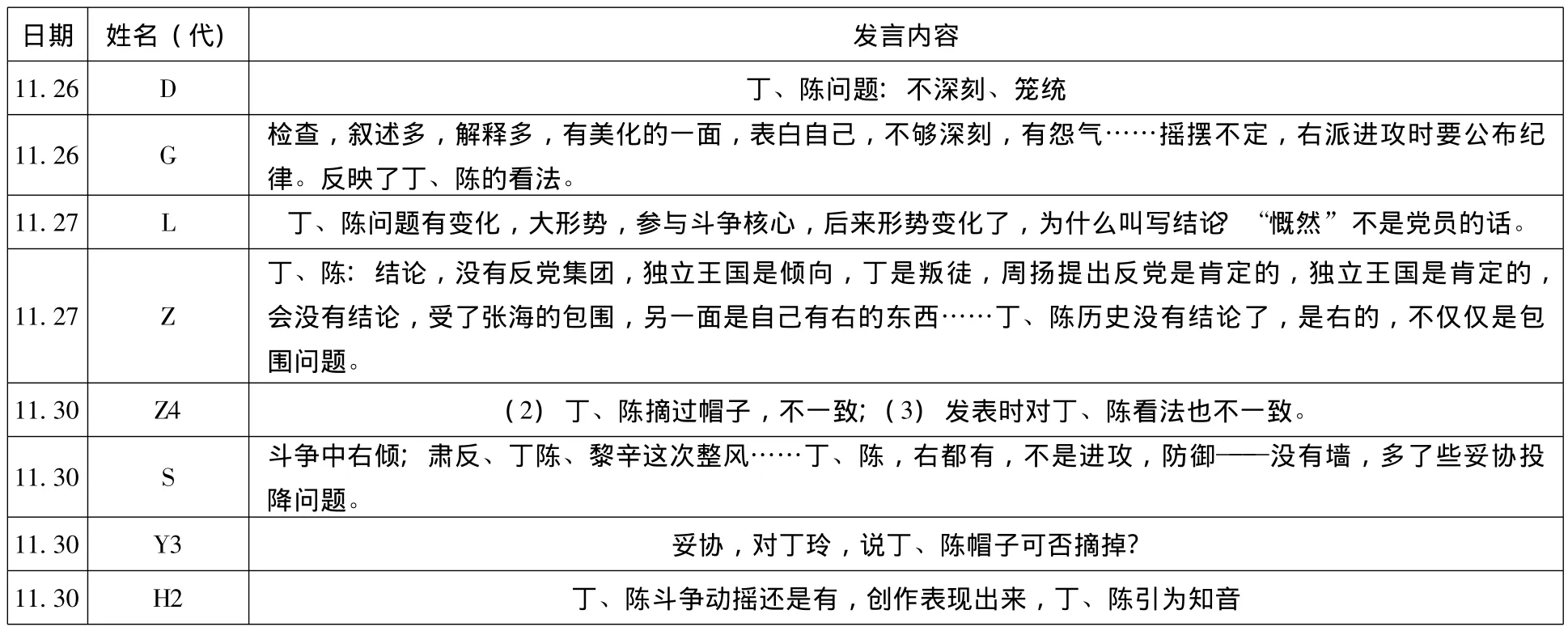

由于无法看到郭小川9月6日发言的内容,各种回忆文章对郭这次的发言均语焉不详,所以,在这里我们借助于郭小川的日记对这一发言略窥一二:

images/BZ_69_279_2263_1207_3191.png

1955年5月到10月,郭小川的主要任务是在公安部参与整理“胡风反革命集团”第二、第三批材料。整理材料时特有的斗争思维,使他容易把丁玲等人的问题上纲上线。这样,在对内情知之甚少的情况下,他偏听刘白羽等人一面之词,率性而为、 “仗义执言”,充当“战士”、“射手”,为周扬、刘白羽等人扳倒丁玲、陈企霞立下了汗马功劳。

在理直气壮地批判丁玲、陈企霞的过程中,郭小川完成他的诗作《投入火热的斗争》。“资产阶级的反动人物,正奢华而又懦怯地大宴宾客,不,他们是在狼一般贪婪地聚议着什么!”“上前去!把公开的和隐蔽的敌人消灭干净,一切剥削阶级也要叫它深深埋葬在坟墓中。只有残酷的斗争,才能够保证那崇高的和平的幸福的劳动”[4](1卷P99-101)。联系郭小川同一时期的诗作 《这不是一句空洞的口号》中反复出现的“提高政治警惕啊,提高政治警惕!”[4](1卷P89-91)可以看出,郭小川在战斗,他是那么单纯,又是那么勇猛。此刻,他想到的是作为一个党的战士的忠诚和光荣,丝毫没有怀疑“丁、陈事件”材料的不可靠和定性的不合理。

2.纠错者的“代笔者”:1956年6月,中宣部成立由张际春负责的调查小组,重审“丁、陈反党小集团”一案。郭小川为调查小组八成员之一。此时,郭小川进作协担任秘书长已近9个月。9个月不算长,但郭小川已经发现这个案子并不是自己当初想的那样简单。1955年10月13日,他在日记中写道: “想到作家协会的工作,中心是人的工作,有两个方面:一是通过作品和批评去影响人;二是组织团结人。”[4](8卷P342)上任伊始就想到了“人的工作”、“团结人”,这既反映了郭小川希望团结的工作思路,也说明他对作协内部的矛盾纠纷有所察觉。

复查“丁、陈事件”期间,可能是因为接触了不少资料,了解了一些内情,郭小川的心情非常糟糕。查看郭小川1956年的日记,可以发现,七八月间,他不断失眠、做噩梦。7月7日,“睡得不算好,梦太多了”;7月10日,“做了一夜荒诞的梦”;7月13日,“又做了一夜的噩梦”;7月31日, “一夜噩梦”;8月1日,“连梦都是不安宁的”;8月3日, “两次做噩梦”。郭小川睡眠不好,经常要依赖安眠药,这是众所周知的事,但噩梦连连,说明他此时精神压力非常大。是什么原因造成了郭小川的精神压力,看他日记:“想到回去后的临时工作任务,想到以后作协的工作,想到自己的创作”(7月14日);“为什么我不是一个普通的人呢?肩负着如此沉重的任务,而又感到如此无知……”(7月31日)。根据这些日记,大体上就能明白,郭小川的身心不适和作协的“丁、陈事件”有关。

1956年年底,调查小组根据调查的结果,提出应推倒“丁、陈反党小集团”的前论,另做新的结论。新的结论由唐达成、丁宁写初稿,郭小川定稿。

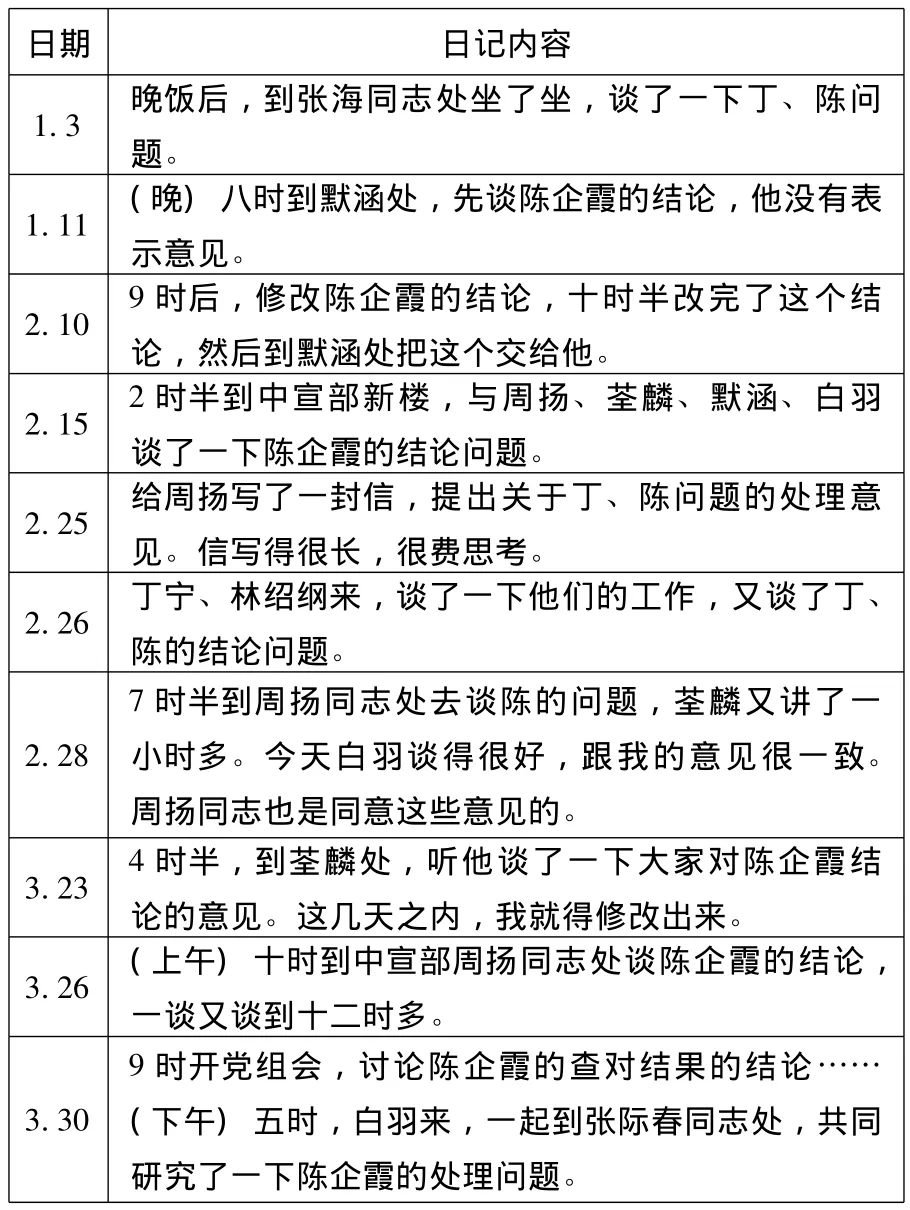

郭小川原是一个写作的快手,但写这么一个简短的结论却颇让他犯难。这倒不是因为他自己参加了对丁、陈的批判,而是由于他在思虑如何在周扬和事实之间达到平衡,也就是说,这个新的结论,既要尊重事实,让丁玲、陈企霞等受冤屈者满意,又不能损害周扬、刘白羽等作协领导的威信。如何办?这让郭小川头疼不已。为了写好稿子,让大家满意,郭小川决定,一是抓紧时间,大量查看丁玲、陈企霞的资料,二是及时和作协领导沟通,充分尊重、吸收他们的意见。1957年年初的郭小川日记为我们忠实地记录了他尊重周扬、刘白羽等人意见的情况。

日期 日记内容1.3 晚饭后,到张海同志处坐了坐,谈了一下丁、陈问题。1.11 (晚)八时到默涵处,先谈陈企霞的结论,他没有表示意见。2.10 9时后,修改陈企霞的结论,十时半改完了这个结论,然后到默涵处把这个交给他。2.15 2时半到中宣部新楼,与周扬、荃麟、默涵、白羽谈了一下陈企霞的结论问题。2.25 给周扬写了一封信,提出关于丁、陈问题的处理意见。信写得很长,很费思考。2.26 丁宁、林绍纲来,谈了一下他们的工作,又谈了丁、陈的结论问题。2.28 7时半到周扬同志处去谈陈的问题,荃麟又讲了一小时多。今天白羽谈得很好,跟我的意见很一致。周扬同志也是同意这些意见的。3.23 4时半,到荃麟处,听他谈了一下大家对陈企霞结论的意见。这几天之内,我就得修改出来。3.26 (上午)十时到中宣部周扬同志处谈陈企霞的结论,一谈又谈到十二时多。3.30 9时开党组会,讨论陈企霞的查对结果的结论……(下午)五时,白羽来,一起到张际春同志处,共同研究了一下陈企霞的处理问题。

改写“丁、陈事件”结论这件苦差事,把郭小川折腾得够呛,以致他肝火上窜,经常发脾气。3月18日,他在日记中写道“肝火大盛,在床上未起时,就跟蕙君发了一阵脾气,想来犹觉赧然,不知为什么,现在这样容易发火!”[4](9卷P56)但让他始料未及的是,他费心尽力做成的修改结论,却两面不讨好。“陈企霞根本不接受,而要求‘彻底平反’”[5];周扬等人日后则以此作为依据,指责他动摇、妥协,对他进行上纲上线的批判。

3.再当“战士”、 “射手”:1957年5月,中共中央发布了《关于全党开展整风运动的指示》,中国作协也按照指示的精神布置“大鸣”、“大放”。在党组织的鼓励下,不少在过去的政治运动中被打压的人开始申冤、诉苦。据郭小川日记记载:5月29日,“下午二时半开给部长提意见的会,空气压人”,作家支部“向部长提了很多尖锐的意见”。5月31日,“下午,开机关的非党同志的会议,杜黎均今天大胆地批评了周扬同志。会上的意见非常尖锐,简直弄不清这是什么问题,现在看来,肃反和丁、陈问题最为突出”。6月6日,“下午二时半,开讨论丁、陈问题的党组扩大会议,会上邵 (荃麟)、刘 (白羽)、周 (扬)先讲了话,然后是一些人谈感想,然后是一片对周、刘的进攻声。陈 (企霞)又乱骂人是做假报告……会议十分紧张,空气逼人”。6月7日,“下午,开讨论丁、陈问题的第二次会议,有陈企霞、唐达成、唐因、韦君宜、黄秋耘、李又然、张松如发言,指责去 [前]年的会议是根本错误的”。“大鸣”、“大放”过程中的一些激烈的乱象,让郭小川“心情真有些不安”[4](9卷P106);而陈企霞借整风运动乱骂人更让郭小川心生恶感, “对于丁、陈,不知怎么的,我有一种厌恶之感。无论怎样,我是不同情他们的”[4](9卷P110-111)。正是因为有这样的思想基础,所以,反右运动开始以后,郭小川又积极充当党的“战士”、“射手”,配合周扬等人把丁、陈等人打成右派反党集团。

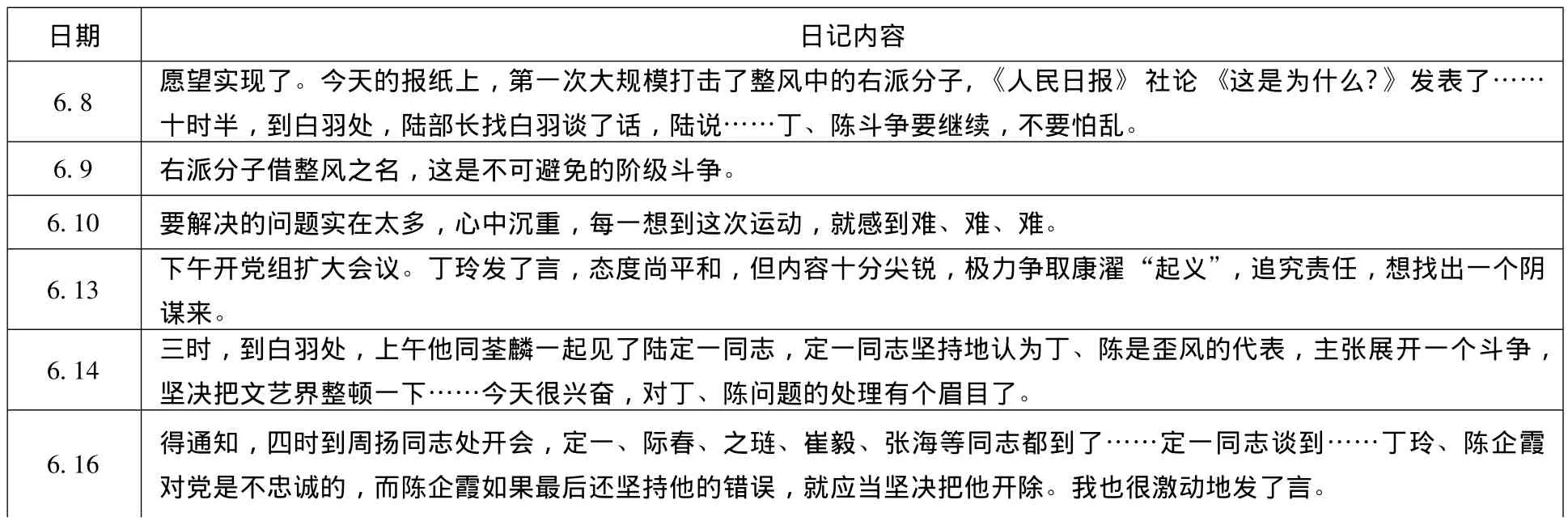

下面摘录反右运动开始后,郭小川的日记中涉及“丁、陈事件”的相关内容,以探究他在1957年反右运动中的心态。

日期日记内容6.8 愿望实现了。今天的报纸上,第一次大规模打击了整风中的右派分子,《人民日报》社论《这是为什么?》发表了……十时半,到白羽处,陆部长找白羽谈了话,陆说……丁、陈斗争要继续,不要怕乱。6.9 右派分子借整风之名,这是不可避免的阶级斗争。6.10 要解决的问题实在太多,心中沉重,每一想到这次运动,就感到难、难、难。6.13 下午开党组扩大会议。丁玲发了言,态度尚平和,但内容十分尖锐,极力争取康濯“起义”,追究责任,想找出一个阴谋来。6.14 三时,到白羽处,上午他同荃麟一起见了陆定一同志,定一同志坚持地认为丁、陈是歪风的代表,主张展开一个斗争,坚决把文艺界整顿一下……今天很兴奋,对丁、陈问题的处理有个眉目了。6.16 得通知,四时到周扬同志处开会,定一、际春、之琏、崔毅、张海等同志都到了……定一同志谈到……丁玲、陈企霞对党是不忠诚的,而陈企霞如果最后还坚持他的错误,就应当坚决把他开除。我也很激动地发了言。

6.17 七时,到中南海陆部长处,一起谈了一下丁、陈问题,陆说,他主张再让丁、陈放一下,但商量结果还是不行,还得按原计划办。在那里看了《事情正在变化》这个文件。6.20 读些书,看报,思索这几时的整风运动,担子很沉重,但能冷静地思考了一些问题。看了中央政治研究室 (实际上是毛泽东写的)的《事情正在变化》。6.21 不断地思索明天的工作……一定要下决心,不把右倾错误打垮,决不收兵……又看了一遍《事情正在变化》。6.22 整风在沉闷中进行。批判右倾思想的运动,显得非常无力。6.23 为了取得斗争的胜利,也为了避免可能发生的副作用,斗争必须是实事求是的。6.24 中宣部开了一次部长办公会议,讨论丁、陈问题,实际是检查在处理这个问题过程中的一些问题。6.26 四时,去参加总支召开的会议。最后,由我讲了一下,我觉得应该坚决、大胆、放手地展开一个反右倾思想的斗争。我提出了四个界限……我觉得,是右倾思想妨碍反右倾思想的斗争。7.21 下午三时到周扬同志处,谈了丁、陈问题……决定明天白羽去天津,搞材料,第二步再把陈企霞的问题公诸社会。7.22 接连打了几个电话,给《人民文学》、文讲所、《新观察》,叫他们在星期三以前开会,星期四以后开讨论丁、陈问题的会议。7.24 在会议期间看了不少材料,我发现简报中提到的右派言行,不一定指右派分子。7.25 下午二时多,开讨论丁、陈的党组扩大会议……周扬讲了两小时,邢野、光年、田间都发了言。分别批判了丁、陈、李。会议开得不坏,令人兴奋。8.4 下午二时半开会,首先是邢野发言,然后丁玲,然后是雪峰……然后是我发言,今天讲得还流利,反映还好,这是因为我太激怒于丁、陈的可耻狡辩了。8.12 写关于丁、陈的文章,内容拟写丁、陈集团为什么在文艺界存在这么久?到十时多,只写了一页,却怎样也写不下去了。8.13 回来后,到默涵处谈了很久,当中给陈企霞打了一个电话,叫他写雪峰的材料,必要时在会上发言。8.20 二时,到大楼,先到四楼准备发言……我发言,由六时至七时,反映是好的,但人家说我说得太快了。”。9.2 下午开整风领导小组会。各单位汇报了情况,对丁、陈问题的思想影响的批判已经展开,现在则既要防右、又要防“左

由日记内容可知:第一,“丁、陈事件”的反复和升级,是贯彻上级领导指示的结果。第二,作为作协的领导成员,郭小川投入了极大的热情和战斗力,“做了一些聪明人有能力干而不愿干的事情”[6]。第三,与前一次相比,这一次郭小川的心态很纠结,是“一边纠结一边卖力”[6]。他想实事求是地反右、批丁陈,但做不到。第四,相信党和毛主席是关键的因素。在反右运动开展之前,为了给自己打气,郭小川一遍遍地看毛泽东写的《事情正在起变化》。

综上所述,可以看出,不管是充当射手还是纠错的代笔者,郭小川在整个“丁、陈事件”中一直是按照上级的部署和要求做的,所不同的只是具体任务而已。

二、战士的悲歌:郭小川被批判,反复检讨

(一)郭小川1959年被批判及其原因

走过战斗的1957年、火红的1958年,郭小川迎来了自己人生的转折之年——1959年。这一年,郭小川四十岁,四十而不惑,但就在这不惑之年,他遭遇了人生的重大转折——从批判别人到被人批判,从“战士”、“射手”变成了“靶子”。

1959年春天,郭小川在工作问题上与自己的“战友”、时任作协负责人刘白羽多次发生严重冲突,在冲突的过程中,郭竟使用了“混蛋”二字[7](P7)。也许鉴于两个人过去的亲密关系 (郭和刘经常交心),加上事后已经去信承认了自己的莽撞,郭小川没有意识到自己的这一犯上行为可能导致的后果。不久,郭小川因健康原因,请求在夏季外出休假,遭刘白羽拒绝。6月9日,在冲动之下,郭小川给刘白羽写了一封令他“痛悔不已”的私人信件。在信中,郭小川抱怨自己“一天到晚被事务纠缠着,弄得身体垮下去,不能读书,不能下去,也不能认真写作”,“身体和精神简直似乎要崩溃了”;他担心自己“再这样下去,有沦为‘政治上的庸人’的危险”。郭小川的这封信让刘白羽抓住了把柄,把它上升到“是对党组的一个抗议”[7](P8-9)的高度。6 月 20日,作协党组开了一个名为帮助实为批判的“谈心会”,郭小川被迫在会上做自我批评。上午的会议火药味较浓,以致郭小川很生气,中午没有吃饭;下午在郭小川做了一些自我批评后,会议趋于平缓, “听了一些同志的发言,愉快了一些”[4](10卷p97)。

事情本该到此为止,但随着1959年彭德怀在庐山会议上落难,全国上下进行反右倾运动,刘白羽等人对郭小川重新“开战”,郭小川的人生悲剧全面拉开。根据作协党组给中宣部的汇报,当时给郭小川定的罪行主要有:一是对党的关系不正常,当个人利益和党的利益矛盾时,就和党闹独立;二是严重的个人主义——急于成名成家,有浓重的一本书主义思想;三是在反右斗争中有过右倾妥协的错误,在日常工作中有放弃政治领导的右倾表现;四是创作上严重错误,突出地表现在《一个和八个》与《望星空》两首诗里。[7](P38-41)

(二)郭小川的反复检讨及其心路历程

如前所述,郭小川在“丁、陈事件”中跟着周扬、刘白羽冲锋陷阵,鞍前马后做了不少工作,没有功劳也有苦劳。1957年年初,修改丁、陈问题的结论,完全是奉命行事,更何况郭在修改结论的过程中,颇照顾周扬等领导的面子,但此时竟被说成是一桩不可饶恕的罪行。1959年郭小川被批判以后,不得不反复做检讨,检讨书围绕着作协党组给他定的四条罪状,内容颇多,本文在此拟以郭小川检讨中涉及“丁、陈事件”的相关内容为主,适当旁及其他内容,以感知郭小川在检讨过程中的心路历程。

1.力求实事求是地剖析自己。也许是心底无私天地宽,也许是因为上次“谈心会”经验的误导,郭小川起初并没有太把反右倾运动中的批判当回事。他坚信“是”就是是, “非”就是非,黑不能说成白,白也不会被说成黑;一个党的战士应该相信党、相信群众,勇敢地接受批评,实事求是地剖析自己。他在 (1959年)10月21日的日记中写道:“想到自己的很多事情,准备检查,这几年有多么丰富啊!自己也有很多错误。”此时,郭小川的心态是积极、乐观的。

感谢历史为我们保存了郭小川的检讨书,我们看看11月25日郭小川对“丁、陈事件”的检讨内容:

“在反丁、陈斗争中,我是积极的。这以后,很快调整来作家协会工作,从1955年11月到1957年5月反右派斗争开始的一年半时间中,我都直接或间接地参与了对丁、陈反党集团的斗争和处理。这期间,我的态度基本上是与中宣部、党组几位负责同志一致的,但我有很多他们所没有的右倾错误,其中有些错误的性质是严重的。”[7](P12)

在写出了上一段定性的话以后,郭小川也检讨了自己在处理丁、陈问题上犯的所谓“一系列的重大错误”。与他同时期的日记相印证,可以发现,这些交代基本上是实事求是的。

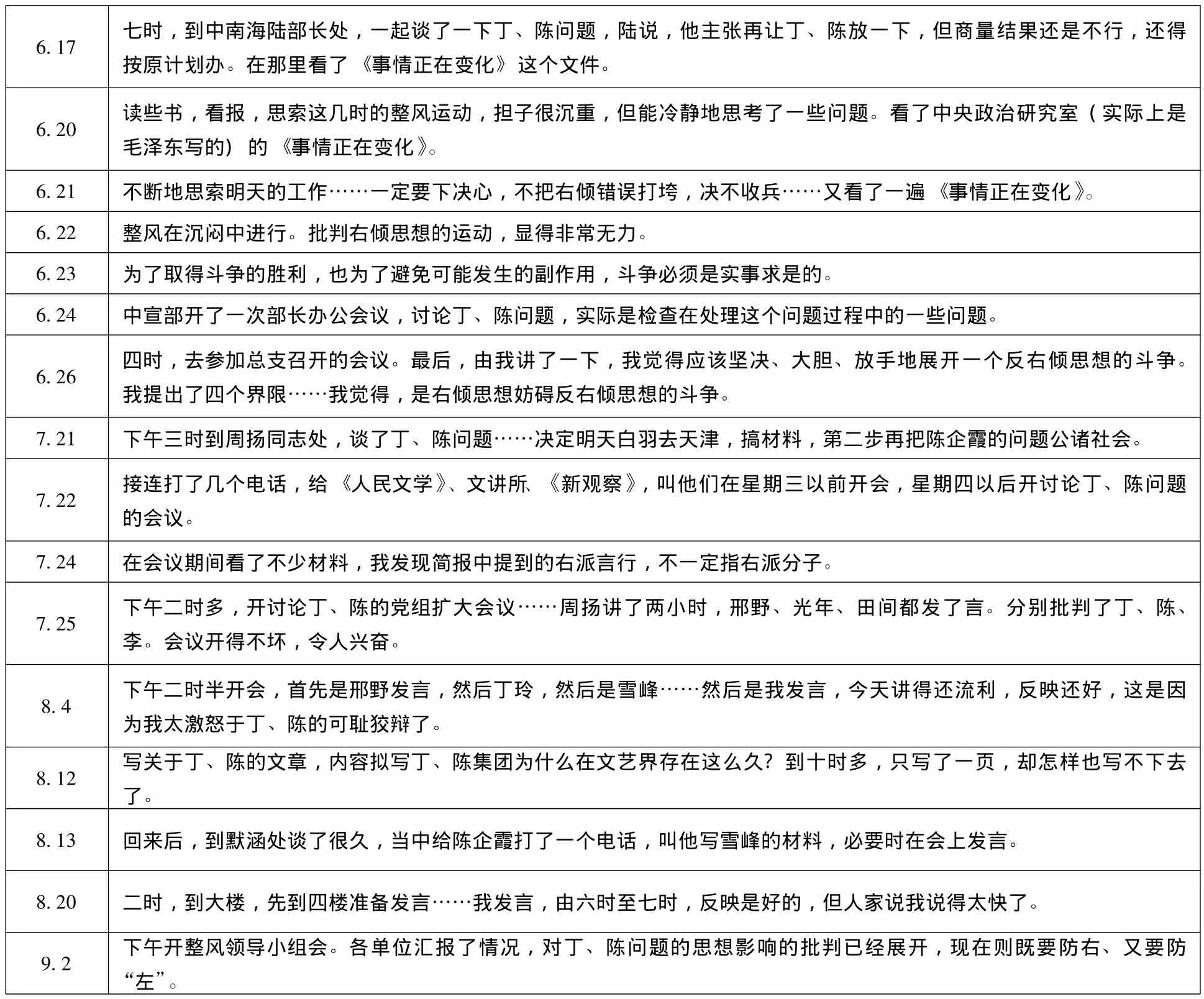

可是这一次的检查不仅没能过关,反而引来一片讨伐声。以下是郭小川11月25做了检查以后,部分与会者对郭小川的检讨的指责 (涉及丁、陈事件部分)[4](12卷P49-74):

日期 姓名 (代)发言内容11.26 D 丁、陈问题:不深刻、笼统11.26 G 检查,叙述多,解释多,有美化的一面,表白自己,不够深刻,有怨气……摇摆不定,右派进攻时要公布纪律。反映了丁、陈的看法。11.27 L 丁、陈问题有变化,大形势,参与斗争核心,后来形势变化了,为什么叫写结论?“慨然”不是党员的话。11.27 Z丁、陈:结论,没有反党集团,独立王国是倾向,丁是叛徒,周扬提出反党是肯定的,独立王国是肯定的,会没有结论,受了张海的包围,另一面是自己有右的东西……丁、陈历史没有结论了,是右的,不仅仅是包围问题。11.30 Z4 (2)丁、陈摘过帽子,不一致;(3)发表时对丁、陈看法也不一致。11.30 S 斗争中右倾;肃反、丁陈、黎辛这次整风……丁、陈,右都有,不是进攻,防御——没有墙,多了些妥协投降问题。11.30 Y3 妥协,对丁玲,说丁、陈帽子可否摘掉?11.30 H2 丁、陈斗争动摇还是有,创作表现出来,丁、陈引为知音

由以上发言可知,批判者对郭小川的检讨很不满意。

2.在担惊受怕中“闭门思过”、违心承认。与会者的这些反击是郭小川始料未及的。据批判者回忆:“在批判大会上,郭说得最多的一句话就是‘我有想不通的地方,我回去再考虑一下’。”[7](P52)经过了一番思考以后,郭小川明白了批判者的意图,只有全盘认罪,才能过关。为了尽快过关,他在1959年年底,递交了一份新的检讨书。

“(关于丁、陈问题,那时)看材料以后,发现党内意见分歧,丁、陈大肆嚣张,我很快就失去了解决问题的信心,认为几十年的老问题不易解决,要解决得中央下决心,于是,我在当时只是想迅速告一段落,至于如何解决,我已不大考虑。我思想上只剩下这样三个看法:一,周扬、白羽、默涵同志是有党性的,是正派的;二,丁玲、陈企霞的品质很恶劣;三,当然,不能让丁、陈复辟,重新掌握作协大权。此外,我什么都可以同意。因此,我写的陈企霞问题的第一遍草稿,就犯了投降主义的错误。”[7](P46-47)

1960年2月,郭小川在《思想总结》中写道:“1956年内,我时‘左’时右……到了1957年春天大鸣大放期间,我一方面对右派进攻表示愤慨、反感,一方面又苦闷、彷徨、急躁,在一些问题上‘顶不住’,作了妥协;在另一些问题上,又跃跃欲试地要单枪匹马去斗争。整个说来,在1957年上半年,我的情绪不好,更不安心工作,害怕斗争。”[4](12卷P44)

“从匈牙利事件以后,如同时代的风雨表的文艺界,出现了两个重大问题:一是丁玲、陈企霞及其反动的同谋者与李之琏、黎辛、张海等人结成联盟阴谋进行反党和对1955年反丁、陈集团斗争的翻案活动;二是国内修正主义者大为嚣张,散布了许多反党反社会主义的毒素。我自己,由于个人主义的继续发展,在这两股潮流的冲击下,发生了动摇和严重的错误……我用了一两个月的时间,才写出 (丁陈事件修改结论)初稿。而这个初稿,是一个彻头彻尾的投降主义文件。”[7](P54-55)

在其他问题上,郭小川也按照批判者的调子,检讨了自己的“罪行”。最后,他表示要“努力改造自己,努力学习毛泽东思想,努力做党的驯服的工具”,“无条件地服从党的决定和指示,叫做什么就做什么。”[4](12卷P45-46)

郭小川曾公开表示过不赞成党员做党的驯服的工具,认为这个提法“限制了个人的独立思考”[8](P258),此时他不得不投降,放弃自己的个性和自由。

“战士自有战士的抱负:永远改造,从零出发;一切可耻的衰退,只能使人视若仇敌,踏成泥沙。”1975年,当郭小川经历多次磨难以后,写下《团泊洼的秋天》中这两句诗的时候,他的心底涌起的应该是怎样的悲鸣!但郭小川可能没有想到,丁玲,这个在1957年被他和作协党组“流放”到北大荒的右派,早已对自身真正的问题做出了充分的自省,在1964年就写了如下的话:“改造对于我是长期的,永远须要的。”[8](P192)如果不是因为早逝,当郭小川有一天明白对自己,对丁玲,以及那时对众多知识分子的所谓的“批判”都是借着政治运动的大风,暗行私人恩怨斗争,真不知道他能否经受得住信念破灭的打击。

选择的过程是痛苦的,据郭小川自己说,1959年11月“从十六日起,到二十二号,白天晚上,我写这个近三万字的检查。十一日以前,我陆续地写了一遍稿 (给党组几位同志看过)。这期间,我对于改正自己的错误是有信心的,我仔细地考虑了入党以来二十二年的思想发展,跟党组几位同志谈过话以后,我又逐条地考虑了他们的意见,我下决心用共产党员的应有的标准来衡量自己……我等待着大家给我洗个澡,痛痛快快地从头开始,但是到二十三号晚上,我给荃麟、白羽的信打印出来了,我拿出一看,我的情绪真垮了,我实在丧失信心,我觉得看不到自己的 ‘光明面’了。”[4](12卷P47-48)一次又一次的批判,批判者调子越来越高,郭小川的思想负担越来越重,他终日不与他人交流,独自“闭门思过”—— “我再也不想招惹什么‘是非’”,“跟谁接触也没有多少热情”,“不想接触人,尤其是怕接触犯错误的同志”[4](12卷P35)。

经过一轮又一轮的批判,写了一篇又一篇的检讨,在被迫多次自污以后,郭小川总算过关了。1960年二三月间,他辞去了党组副书记和《诗刊》编委的职务。对作协机关的工作, “我是抓小的,避免大的。叫我做什么,我做什么;不叫我做的,我决不强求。抓行政工作,不想抓业务工作”[7](P182)。1962 年 10 月,郭小川调至《人民日报》社任记者,逃离了作协这个让他心惊胆战的是非之地。但是郭小川逃得出作协,却逃不出当时的政治斗争。1966年,史无前例的无产阶级文化大革命发生了,很快郭小川又遭到了批判的命运。1967年,作协群众组织派人到《人民日报》社,把郭小川揪回批斗,此后他不得不又多次写那些自污清白、自毁形象的检讨、交代。在“文革”中,郭小川留下了一堆检讨书。在那些成堆的检讨书中,我们看见的是一个卑微的、可怜的灵魂。

三、战士悲歌的成因及其启示

从一个广阔的角度看,郭小川因“丁、陈事件”演绎的战士悲歌包括两个方面:一是郭小川在“丁、陈事件”中充当战士、射手,不仅没有达到捍卫真理、捍卫社会主义文化阵线的目的,反而伤害了同志,影响了社会主义文化的发展与繁荣;二是郭小川忠实地按照上级的部署和要求,为“丁、陈事件”写纠错结论稿,后来却因为细故,这件事变成了他重要罪行之一,惨遭批判、围攻。

(一)战士的悲歌是个人性格的弱点造成的

郭小川是一个盲目的战士,中国革命特殊的历史环境造就了他的战士性格。郭小川少年时代,就“过早地同我们的祖国在一起负担着巨大的忧患”[4](1卷P167)。一二九运动爆发以后,他积极参加抗日救亡的学生运动,抗战爆发以后,又参加了八路军,加入了中国共产党。1941年至1945年,先后在延安马列学院、中央党校三部等单位学习,进修马列主义和文艺理论。1948年任冀察热辽中央分局机关报《群众日报》副总编辑,兼《大众报》负责人,1949年任《天津日报》编辑部主任。受战争年代中共文化和政治高度合一态势的影响,郭小川很容易接受非此即彼的斗争思维,把文化批判简单化,上纲上线。然而,文艺界的战士和两军对垒中的战士不一样。一个优秀的文化人,第一角色,也是最重要的角色,应该是具有独立思想的知识分子。他不但要敢于战斗、冲锋,而且要敢于思考、质疑——思考什么行为是理性的,质疑上级或组织的命令是否合理。不经过理性的思考,一味盲目地服从,其结果可能是自己的投枪、匕首不仅没有打倒敌人,反而误伤了同志、朋友。郭小川在《月下集》的序言中说道:“我的出发点是简单明了的。我愿意让这支笔蘸满了战斗的热情,帮助我们的读者,首先是青年读者生长革命的意志,勇敢地‘投入火热的斗争’。” “我情不自禁地以一个宣传鼓动员的姿态,写下一行行政治性的句子,简直就像抗日战争时期在乡村的土墙书写动员标语一样。”[4](5卷P394)他在为 《投入火热的斗争》所写的“后记”中也谈道:“‘投入火热的斗争’,是我们这时代的人的庄严职责,而诗,只是服务于斗争的一支武器……在我每次提起笔来的时候,我是没有忘记这一点的。我们的面前既然站着各种各色的敌人,我们就不能不把它们除掉。”[4](5卷P380)把文艺创作当作斗争,不仅造成了郭小川在“丁、陈事件”中的悲剧,还导致了他创作上的问题——不少诗歌像热烈的政治口号的堆砌,像挑战书、应战书、决心书。在虔诚的“圣徒心态”影响下,他完全想不到“党、毛主席也会犯错误”。有时他隐隐地感觉到了什么不对,但马上就用信仰和原则对自己的怀疑进行压制和否定。相信党、相信毛主席到了迷信的程度,服从上级、服从组织到了盲从的地步,这既是郭小川的悲剧,也是整整一代人的悲剧。

(二)战士的悲歌是与当时中国的文化体制紧密联系着的

孔子说:“君子坦荡荡”;“君子周而不比”;“君子矜而不争,群而不党”……在郭小川的灾难中,我们不难看到刘白羽和周扬等人不够君子、利用政治运动整人的一面。严文井回忆说:“1959年反右倾时批判郭小川,主要是郭给刘白羽写信想调走,刘很生气,在会上勃然大怒,就拿《一个和八个》、《望星空》等许多问题作把柄,说他不安心工作、个人主义。刘平时霸道,盛气凌人,狠狠地用郭小川,最后又狠狠地整他。”[7](P11)郭小川自己也认为:“批判我的导火线是6月间我提了尖锐的意见,我认为这是对我的报复和镇压…… 《一个和八个》诗稿在周扬手里压了一年零四个月,当我做他们的‘驯服工具’时,他们一声不吭,当我反抗他们时就忽然拿出来示众。”[4](12卷P111)在 “丁、陈事件”中,文人之间的明争暗斗更明显。陈企霞之子说:“从《文艺报》创刊到1955年前后,文艺界上层领导之间的矛盾和斗争一直是相当激烈的,抗战以前文艺界在上海的矛盾也不时重新流露。”[9](P468)郭小川在1967年的交代材料中提到:“周扬要从作协打开缺口,掌握文艺界。1955年底,康濯写了一个揭发丁玲的材料,说丁自由主义,攻击周扬。原来没准备搞丁陈的,刘白羽来作协后鬼得很,野心勃勃,对丁陈斗争是刘搞的。他一来作协就感到作协有一派势力,要搞作协,必须把丁玲这一派打下去。”[8](P150)毋庸多言,作协不是净土,内部钩心斗角,充满着错综复杂的派性斗争,这是引发“丁、陈事件”的一个重要原因,也是后来造成郭小川悲剧命运的重要原因。

但是郭小川的悲剧并不仅仅是作协内部政治斗争的产物。时任中宣部机关党委书记的李之琏说:“对一切错误处理的案件造成的原因,笼而统之地归罪于左倾思想往往说不清具体是非。比如,对揭发的问题无限上纲是‘左’;无中生有的,捏造事实的,颠倒是非的就不只是‘左’了。因为处理每个案件都是由一定的人主持的。对错误事实的认定,对处理人的方式方法,对当事人的各种要求等等都是由主持人规定的。这个主持人的思想作风,他对人、对事、对党的政策的态度,政治和思想水平的高低等等如何都有重要的关系。这个主持人如果经常说了不算,或朝秦暮楚,毫无定见,或以个人好恶来认定是非,或感情冲动、看风使舵、随风倒……他就不可能正确处理人的是非曲直。这个主持人如果只是思想认识上‘左’,但能听取群众意见,尊重多数,也不致错得出格,黑白不分。这个主持人如果实事求是精神很强,能对问题进行调查研究,也能够避免夸大和捏造,就能作到防‘左’;这个主持人如果不存成见,能客观地对人对事,不媚上,不压下,不个人决定一切,也能作到公正处理。”[5]李之琏的说法包含他作为一个“过来人”对20世纪五六十年代政治运动中复杂的人治现象的反思,包含他对当时有人利用政治运动整人、斗人的厌恶。这段话从某种角度看,是有道理的,也是深刻的,但他显然忽略了一些问题:一是从整体与局部的关系看,把希望寄托在具体执行者身上,希望通过他们的公道与正直,来防止和纠正“左”的错误,显然过于天真。马克思指出:“专制制度的唯一原则就是轻视人类,使人不成其为人”[10](P411); “专制制度必然具有兽性,并且和人性是不相容的。”[10](P414)与专制主义、集权主义有着千丝万缕联系的极“左”思潮,一方面绝不容许有人削弱、违反它那至高无上的指令;另一方面,一旦出现上述情况,就会把执行者改造成它所需要的那类人,如果改造不过来,就直接换人。根据很多人的回忆来看,郭小川是一个好人、正直的人,但在特定的政治条件下,他人性中的公道和正直却无处安放。据黎辛回忆:“反右开始后,郭小川斗人是很厉害的。批丁玲发言很尖锐……批冯雪峰的假材料不是他造的,但他大声跟着嚷嚷。”[8](P224)1959年,在开除诗人沙鸥党籍的大会上,他厉声说:“沙鸥参加了一小撮右倾机会主义分子反社会主义的大合唱,老问题加上新问题,老账新账要一起算。”“沙鸥不止五毒,他有十毒还不止。具有资产阶级最肮脏的东西,又像黄世仁,又像资产阶级少爷,有地主和流氓的东西,又具备右倾机会主义的一些东西。”[8](P250)我们不否认上述言论是为形势所迫或为了自保,但这也证实了在整个社会“左”的思潮占主导地位的形势下,具体执行者人性中的正直和良知是处于从属地位的,难以改变大局,很难改变受害者的命运,即使有一点作用,也是微乎其微。事实上,一些原本正直之士为了撇清自己,常常对受害者大加挞伐,结果致使受害者的境遇恰如雪上加霜。二是人性是有缺陷的,有的缺陷是与生俱来的,如怯弱、怕死、虚荣、贪欲、嫉妒、爱屋及乌等,有的缺陷是后天的,如特定的环境和体制对人格的不良影响。从理论上讲“人人皆可为尧舜”,但“六亿神州尽舜尧”是不可能的,换言之,绝大多数人是做不到的,绝大多数人都只是普通的常人,而非尧舜之类的“神”或“圣”。三是孔子说: “举直错诸枉则民服,举枉错诸直则民不服。”从理论上讲这是对的,但实践中是很难行得通的。如上所述,人性都是有缺陷的,官员、管理者亦是。我们不能保证也无法要求他们都是“道德君子”和“思想楷模”。因为“君子”和“小人”都是相对的,是随时间、环境、问题而转移的。由于道德层面的评判具有较大程度的主观性,因此,我们常常无法在道德层面上确定谁比谁更“君子”,谁比谁更“小人”。

自古以来,有人的地方就有矛盾、纷争,知识分子成堆的地方更甚。文人相轻,自古而然。中国在当时的体制下,个人与单位之间是一种紧密的附属关系,各种秉性、脾气不同的文化人被行政手段纳入实行统一管理的同一个单位,入党、提干、评职、定级都由单位掌握,竞争与矛盾自然是少不了的。在这样一种情况下,一方面,要单位的领导一碗水端平是很难的;另一方面,即使能端平,仍然会有人认为不公平,纠纷也就自然会越来越多,矛盾也随之越来越大。20世纪五六十年代,正是中国政治运动频发的时期,在“左”的政策影响下,整风、整党等积极的措施在一些地方就畸变成少数人借机泄恨、公报私仇的手段。丁玲在作协中屡招批判、斗争,却无法脱身;郭小川调入作协后不久,就发现这里“纠纷太多”、 “团结问题更值得忧虑”[4](8卷P529),特别是烦琐的事务,让他无法集中精力从事创作,他不想沦为“政治上的庸人”,多次希望调走,都不能如愿……20世纪五六十年代中国文化人的很多悲剧实际上都是和当时比较僵化的管理体制联系着的。

(三)战士的悲歌是时代的产物,是20世纪五六十年代中国社会的必然产物

当时中国社会的第一大特色就是党和毛主席是高度合一的,毛主席是党的精神象征。在这里使用毛主席这个名词,一是想尽量回到那个时代的语境,让人感知那个时代的特色;二是因为在那个时代,毛主席基本上代表着党,毛主席的想法左右着党的政策,决定着全国的政治走向。在领导中国人民取得民主革命胜利的过程中,毛泽东以其远见卓识在党内树立了崇高的威望,取得了一言九鼎的地位。毛泽东在党内这种近乎神圣的地位,一方面有利于新中国避开无谓的纠纷,万众一心,集中力量办大事;另一方面也容易导致人治,产生个人崇拜、个人迷信,造成整个社会的一言堂和趋同心理,产生沉默的螺旋与多元无知现象[11],进而造成集体无意识下的某些错误行为。在前文的叙述中,我们可以看到, “丁、陈事件”是和红楼梦批判联系着的。为了发动红楼梦批判运动,毛泽东行侠仗义支持两个小人物挑战俞平伯这个大人物,从表面上看好像是合理的,但实际上,这是一个巨人调动政权的力量打压俞平伯这个“大人物”,这样的文化批判自然所向披靡、无坚不摧。 《文艺报》的主编丁玲、陈企霞等人因为没有登载两个小人物的稿子而遭批判,在今天看来,简直匪夷所思,但在那个时代,因为《文艺报》被毛主席点了名,谁也不会多问一句为什么。显然,在这一系列事件中,领袖的个人权威是造成大众无条件追随的重要因素。1957年,为了繁荣社会主义文化,毛主席提出了百花齐放、百家争鸣的方针;为了打破万马齐喑的沉闷局面,让人敢说话、说真话,毛主席还提出了“知无不言,言无不尽;言者无罪,闻者足戒;有则改之,无则加勉”的24字原则,但声犹在耳,正当人们正积极按照毛主席的指示和党的部署大胆鸣放时,整风瞬间就变成了反右,55万多人被打成右派,发配到农村或边远地区劳动。丁玲、陈企霞也在一反一复中得到了比1955年更悲惨的命运。郭小川在“丁、陈事件”中,两次奉命充当枪手,给丁玲、陈企霞、冯雪峰等人以很大的打击。但谁是丁、陈事件的总导演?“丁、陈事件”,从表面上看是周扬、刘白羽等人策划的,但实际上,整肃丁、陈来自最高层,郭小川在批判丁玲时直言:“批斗你是主席、中央让的”[8](P224)。在反右运动中,几乎众口一词,无人敢为丁玲等人说一句话,就是因为“几位中央常委关于‘丁陈问题’的指示……为处理丁陈定下了基调。”[8](P149)1957年9月底,毛泽东接见捷克斯洛伐克访华代表团,谈到丁玲时说:“资产阶级知识分子,搞文学的很糟,丁玲这样的人,是一个大作家、党员。现在很好,可以把她赶出去了,赶出去更好办,文学艺术会更发展。”[12](P396)

20世纪五六十年代中国社会的另一个重要特色是泛政治化。正像那个时代的一句口号所言,政治是灵魂,是统帅,是一切工作的生命线,所以经济、文化领域自然也要讲政治,分清路线、是非。经济领域的“斗私批修”; “抓革命、促生产”;“大批资本主义,大干社会主义”等种种活动就不一一赘述,在此我们主要探讨一下那时中国文化领域的“泛政治化”特色。在20世纪五六十年代,中国文化领域的政治化现象非常突出。在那个时代,一方面,所有的政治运动都影响着文化运动;另一方面,所有的文化运动都被上升到政治高度。“文化大革命”是中国文化政治化灾难的总爆发——这场史无前例的运动从文化领域的大批判开始,发展成极端的政治斗争,极端的政治斗争又把文化领域的大批判推向极端的政治化、非理性化,最后双方都落到悲惨的命运。在无产阶级文化大革命中,丁玲、陈企霞、郭小川这一类右派和右倾分子遭受了灭顶之灾,陆定一、周扬、刘白羽等人在批胡风、反右派、反右倾等运动中按照毛泽东的战略部署挥斥方遒的革命斗士也未能幸免。新中国成立初期文化界的战士、射手,差不多都栽倒在“文化大革命”的惊涛骇浪之中。

回顾20世纪五六十年代的文化批判运动,思考郭小川这个文艺界战士的悲剧命运,大致可以得到以下启示:一是要法治,不要人治。法治强调法律的权威,有具体、稳定的客观标准。人治的社会主观性强,随意性大。中国只有从人治走向法治,才能彻底避免“丁、陈事件”、郭小川的悲歌、反右、“文革”等事件的重演。二是政治和文化之间必须保持适当的张力,换言之,政治和文化之间必须有界限、有距离,这样文化才能获得自主发展的空间,才能有真正的百花齐放、百家争鸣,才能有社会主义文化事业的繁荣。三是“万物并育而不相害,道并行而不相悖”。构建宽松的文化管理体制,让文化人之间能够同声相应、同气相求,不但有助于减少文化人之间的矛盾、纠纷,而且有助于社会主义文化事业的繁荣与进步。四是“知识分子,以独立为第一义”。只有让知识分子“尽可能地在人格、精神和观念上独立,包括经济上的自食其力、有自己内在和外在的尊严”,知识分子才能“不为任何个人或集团的利益或立场而扭曲”自己[13],才能充分发挥自己的才智——知识、理性,为社会服务。

[1]毛泽东文集:第6卷[M].北京:人民出版社,1999.

[2]黎辛.我所了解的丁玲、冯雪峰、陈企霞案件始末(二)[J]. 纵横,1998(10).

[3]黎辛.我所了解的丁玲、冯雪峰、陈企霞案件始末(四)[J]. 纵横,1998(12).

[4]郭小川全集[M].桂林:广西师范大学出版社,2000.

[5]李之琏.我参与丁、陈“反党小集团”案处理经过[J].炎黄春秋,1993(5).

[6]陈漱渝.有关丁玲的苦难叙事[J].新文学史料,2014(4).

[7]郭晓蕙,等.检讨书:诗人郭小川在政治运动中的另类文字[M].北京:中国工人出版社,2001.

[8]陈徒手.人有病,天知否[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2013.

[9]牛汉,邓九平.思忆文丛·原上草——记忆中的反右派运动[M].北京:经济日报出版社,1998.

[10]马克思恩格斯全集:第1卷[M].北京:人民出版社,1956.

[11]吴国娟,刘瑜.趋同心理和沉默螺旋下的第三人效应[J]. 新闻世界,2011(8).

[12]李向东,王增如.丁玲年谱长编[M].天津:天津人民出版社,2006.

[13]何怀宏.知识分子:以独立为第一义[J].读书,2012(5).