中国地方人大代表构成的变化趋势

——对东部沿海YY市的考察

何俊志

中国地方人大代表构成的变化趋势

——对东部沿海YY市的考察

何俊志

在经济社会发展是否会带来中国地方人大代表的构成发生变化的问题上,目前主要存在着稳定论和变化论两种看法。通过对东部沿海某省Y市四届人大代表的构成资料的简要描述与比较,我们发现代表构成的基本结构并没有发生大的变化,但是在某些具体方面则发生了一些微妙的变化。这一发现既有助于我们回应当前的争论,也有利于引出一些新的研究议题。

经济社会的发展,是否会带来人大代表结构的变化?既有的制度安排和先前的探讨提出的是两种对立的观点。一种观点认为,基于既定的比例结构和一贯的政治传统,中国各级人大代表的比例结构是一种长期稳定的固态;另一种观点认为,随着经济社会的发展和政策的微调,代表构成的变化是一种必然的趋势。不过,这种观点都没有得到充分的经验数据的支持。以东部沿海的Y市连续四届人大代表的个体资料为基础,本文通过对该市历届人大代表结构的分析后提出,Y市人大代表的基本结构并没有发生大的变化,但是在某些具体的方面则发生了一些微妙的变化。

在导论之后,我们将首先讨论这两种对立的观点及其依据,然后,将通过对Y市人大代表的个体资料进行简要描述与比较,提出我们自己的研究发现。在此基础上,我们将在结论部分讨论这一研究发现的意义与局限。

一、中国地方人大代表结构与稳定模式与变化趋势

就规范意义上的代表理论而言,中国的人民代表大会制度中融合了多种代表理论的成份。首先,无论是直接还是间接选举的各级人大代表,除解放军代表外,都是以地域为基础而选举产生的。中国的选举法中也明确规定了在代表构成上的地区平等原则。其次,选举法第十四条在强调地区平等的同时,也要求按照保证各民族和各方面都有适当数量代表的原则,进行代表名额的分配。再次,在每一次换届选举之前,中共中央办公厅和全国人大常委会办公厅都会下达一份指导性文件,规定各级人大代表中的政党、性别、民族等方面的构成比例。1各级人大代表的选举过程,也就在很大程度上是一种落实代表比例构成的过程。

仅就这三个原则的具体实施而言,就有可能带来了些相互冲突的后果。例如,如果历届选举都完全按照事前设定的比例展开,而且基本的比例结构基本保持不变的话,各级人大代表中代表构成就不会发生大的变化。但是,由于代表名额的分配又要体现地区平等的同时,保证各民族和各方面都有适当数量的代表,那么,由于各地区的人口特征、民族构成和其它方面的变化,同样有可能带来代表具体的变化。与之对应的是,一些关注各级人大代表构成的研究者们,在这个问题上也得出的是不同的结论。

一些观察者发现,中国各级人大的代表结构都极为类似,而且长期没有变化。从制度安排而言,这种稳定的代表结构,主要来自于两个方面基本制度安排。第一个制度安排就是代表比例结构的严格设定。早在苏维埃时期,各级苏维埃内部就设定了较为严格的代表构成比例。当时的规定是,在区一级苏维埃中,工人代表的比例为20%-25%;在县苏维埃中,工人的比例为20%-30%;省苏维埃中25%-30%;全国为25%-30%。2众所周知的是,在延安的参议会时期,这种比例结构进一步发展为参议员构成的“三三制”,即共产党员占三分之一,非党的左派进步分子占三分之一,中间派占三分之一。人民代表大会制度建立以后,又补充了中共党员在各级人大代表大会中所占比例的规定。后来的一些文件甚至还包括有党委和政府的负责人提名为本级人大代表候选人的名额为3-5人的规定。3第二个制度安排方面的规定是,在各级人民代表大会中,相当一部分被提名为代表候选人是因为党组织已经准备提名这些人为某一特定职位的候选人,或者说,某些人之所以要被选举为人大代表,是因为他们要担任某些职务。具体而言,各级人大常委会的委员、当地党委、政府、法院和检察院的主要负责人,主要是因为职务的关系,而必须要当选为人大代表。

这两个方面的制度安排所带来的稳定的代表结构,同样在一些经验观察中得到了印证。例如,一些观察者已经看成,在中国的各级人大代表中,长期存在的一种稳定的“三多三少”结构:党员代表多,非党员代表少;男性代表多,女性代表少;干部代表多,群众代表少。4另外一些观察者看到的“三多三少”是,党员代表多、非党员代表少;干部代表多、工农代表少;党政领导干部多、一般干部少。5略为不同的另一种表述是,党员代表多,非党员代表少;干部代表多,群众代表少;企业老总代表多,普通职工代表少。6尽管这些概括并不完全一致,但是都共同地反映了党员代表多和干部代表多的稳定结构。甚至一些在地方人大常委会工作的官员也认为,地方人大代表中的干部比例确实过高。7

相反的观点则认为,无论是从比例设定还是经济社会发展的影响而言,改革开放以来中国各级人民代表大会中的代表结构实际上已经发生了一些变化。在仅就代表比例的设定而言,在中共党员所占的比例方面,1980年代初的规定的比例是50%左右,1980年代末又改为70%左右;在干部代表比例方面,也有20%-25%之间的不同规定。8与此同时,随着市场经济在中国的发展,新兴的企业家阶层也表现出出较强的参政欲望,企业家代表在各级人大中的比例增加,已经是一个公认的现象。据全国第五次抽样调查的数据显示,被调查的私营企业被选为各级人大代表的比例,已经占到17.4%。9一些观察者在考察中国地方人大代表的结构时,也更愿意将其概括为是“两多两少”,即经营管理者多,普通职工少;个体私营主多,弱势群体少。10另外一些观察者虽然也认为是一种“三多三少”结构,但是“三多三少”的具体内容则变成了:干部代表多,老总代表多,党员代表多;一线劳动者代表少,妇女代表少,青年代表少。11

另外,面对当前中国地方人大代表构成的现实,一些地方已经出台规定,开始限制某些成员的比例。例如,新疆维吾尔自治区已经开始规定,在各级人民代表大会中,领导干部代表比例不超过25%。12广东省江门市甚至规定,官员代表不得超过15%。13

上述两种观点尽管对于中国地方人大代表的构成持相反的观点,但是都强调了相关文件对代表比例结构设定的重要性。但是,值得注意的是,由于选举是一个复杂的过程,代表比例的设定虽然具有指导意义,却并不表明选举的结果会完全符合事前的设定。因此,不能根据比例的稳定或变化,来准确预测人大代表的实际构成。已经有观察者注意到,虽然改革开放以来,选举法所规定的城市与农村之间的代表构成比例,已经从8:1,缩小到4:1,直至1:1,但是农民在各级人大代表中所占的比例却未见提高。14

如果我们要在经验层面上考察代表结构的稳定或是变化,必须要有充分的数据支持,而且最好是能够通过对历届人大代表构成的历史性变化进行考察之后,才能得出较为可靠的结论。但是,到目前为止,我们还没有看到通过历届代表的结构考察来回答上述问题的研究。

在本文中,我们将选取某东部沿海省份的Y市人民代表大会作为我们的研究对象。基于Y市人大常委会所提供的历时四届(1998-2012)的人大代表的个体资料,我们将有机会通过对代表构成的历史变迁的研究,以验证代表结构的稳定还是变化这一基本问题。

二、案例背景与资料来源及分布

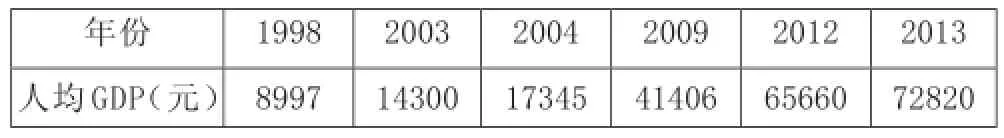

根据当地有关部门提供的资料,Y市是东部沿海某省位于长江下游的一个地级市,下辖三区、一县、二市。该市目前总面积约6600平方公里,2010年第六次全国人口普查的全市常住人口为445万。在1998-2002年期间,该市的经济发展较为平缓。从2003年开始则进入了快速增长的势头,2013年的的人均GDP已经超过了10000美元。Y市的这些特征,为我们选取该市作为研究对象,提供了两个方面的便利条件:一是在1998 年-2013年期间既经历了经济发展的平缓期,又经历了快速发展时期,为我们探讨经济社会发展对代表构成的影响提供了两种可能性;二是该市人大常委会所提供的四届人大代表的连续性资料,使得我们研究代表构成的历时性变化成为可能。

表1:1998年以来Y市人均GDP

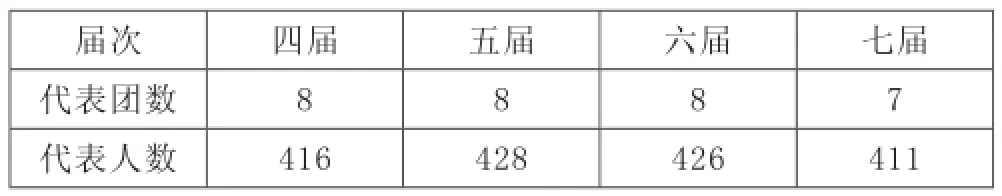

根据中国的选举法,Y市人民代表大会的人大代表全部通过间接选举的方式产生。在每次换届选举之前,市一级人大常委会根据选举法和上级人大常委会有关文件,将代表构成比例和代表名额分配到下属的各区、县、市,由各区、县、市的人民代表大会投票产生Y市人大代表。代表的每届任期为五年。在我们收集到的四届人大代表资料中,换届选举的时间分别为1998年、2003年、2008年和2012年。由于2010年选举法的修改及其实施要求,2008年选举产生的人大代表任期未满五年即进行了新一轮的换届选举。目前在任的人大代表即为2012年换届选举产生。

表2:Y市四届人大代表的规模:1998-2012

从表中可以看出,在1998-2012年期间,除了因为行政区域合并而在第七届人大中少了一个代表团外,Y市人大代表的规模基本稳定。这一相对稳定的规模,表明当地的人口规模也相对稳定。

三、研究发现

(一)基本属性

表3:Y市人大代表的年龄分布:1998-2012

上表反映出,在1998年至2012年期间,Y市人大代表的年龄构成基本稳定。即使在一些地方强调代表构成年轻化的大背景下,该市人大代表的平均年龄并没有明显下降,反而是略有提高。这一现象可能表明该市在选择人大代表资源时,更为重视人大代表的其他属性。

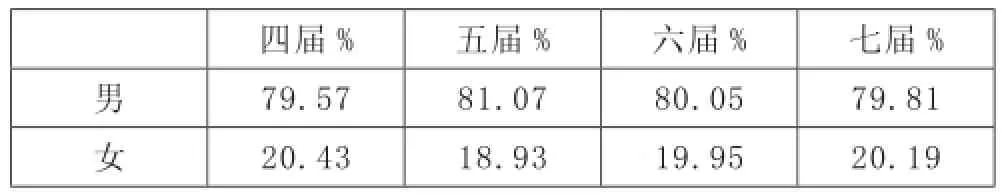

从表4中可以明显看到,在Y市人大代表中,女性代表的比例基本稳定在20%左右。这一数据反映出该市基本上是执行了将女性代表的比例维持在20%左右的水平上。

表5的数据显示,中共党员的比例在整体上呈上升趋势。不过在非中共党员的比例整体下降的同时,民主党派的数量和党员比例也有所提升。在Y市四届和五届人大中,仅出现了6个民主党派,六届和七届人大代表中则出出了7个民主党派。四届和五届人大中民主党派党员总数均为14位,六届为17位,七届为16位。

表4:Y市人大代表的性别比例

表5:Y市人大代表中的中共党员比例

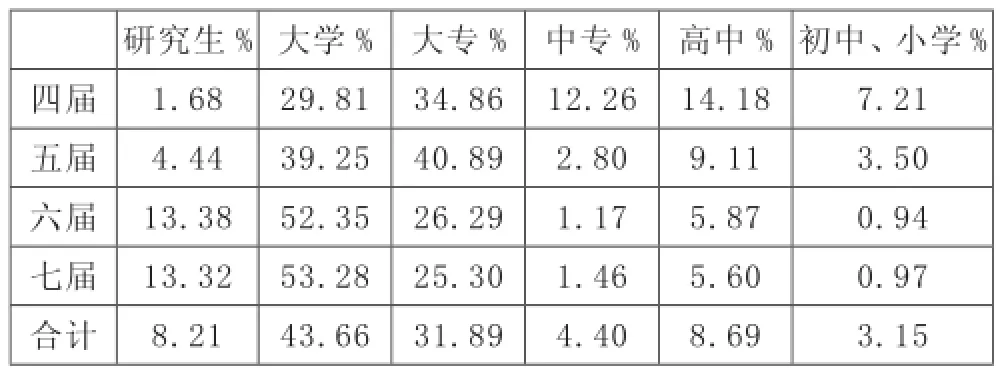

表6:Y市人大代表的教育程度

整体而言,Y市人大代表的教育程度呈上升趋势。无论是拥有大专以上、大学以上,还是研究生以上文凭的代表比例,都呈增长趋势。这一方面可能是因为在选择代表资源过程中更加注意代表候选人的受教育程度,另一方面我们也发现,相当一部分代表所获得的大专、大学和研究生文凭,来自于工作以后通过在党校学习或函授途径取得。

表3到表6的信息表明,Y市人大代表在年龄和性别比例这两个方面呈相对稳定的状态;但是在中共党员比例和和受教育程度两个方面,呈上升趋势。

(二)职业构成

除了代表的基本属性外,我们更为关注人大代表的职业构成。但是,在职业构成分析方面的一个困难之处是,如何确立职业分类的标准。先前的研究者已经注意到,由于分类标准的模糊和个体属性的多样性,一些代表职业构成所统计的有效信息很有限。例如,在各级人大代表职业统计中长期沿用的“干部”职业,在操作中就很难界定。与此同时,“知识分子”也是一种模糊的职业分类标准。对于拥有高学历的官员,有些报表将其归为干部,有些则归为知识分子。

为了以一种简明的方式分析人大代表的职业构成,我们把Y市人大代表的职业构成首先分为六个大类,即政府官员(根据公务员法的界定)、企业人员、事业单位人员、协会成员、基层组织工作人员和农民。根据Y市的实际情况,将政府官员在纵向划分为厅级、处级、科级和一般公务员四等;将企业和事业单位的工作人员划分为领导、中层管理人员和一般工作人员三类。协会成员和基层组织人员则分为领导和一般工作人员两类。

图1:Y市历届人大代表的职业构成:1998-2012

从上图中可以看出,在1998-2012年期间,Y市人大代表的职业构成也基本稳定:政府官员、企业人员和事业单位成员为由大到小的三大主要职业。其中政府官员在历届人大代表中都超过一半的比例;企业人员在历届人大代表约占四分之一;事业单位成员则占八分之一左右。值得注意的一点是,在四届人大中,曾经有4位代表是农民;五届人大中,农民人数减少为2名;自六届人大开始,就没有一位人大代表是纯粹的农民了,这种情况可能与城市化进程的迅速推进有关。农民逐渐市民化了。

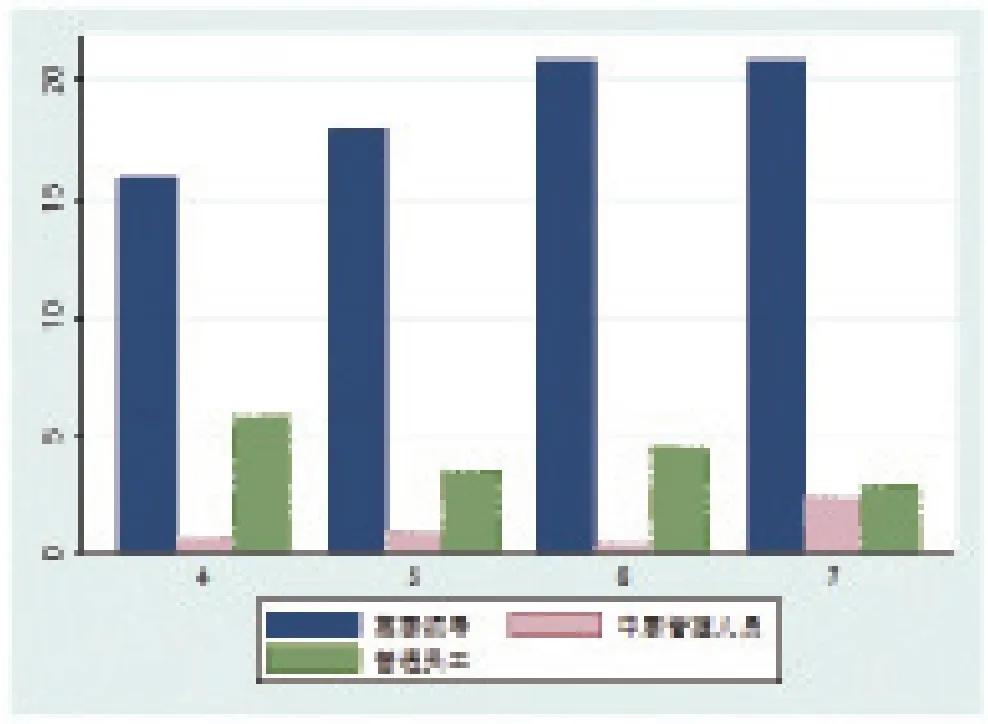

图2:Y市人大代表中的官员级别构成:1998-2012

上图表明,在Y市的官员代表中,厅级和普通官员代表都维持在相对稳定的水平上,处级官员代表的比例处于持续上升状态。与处级官员的上升相对的是,科级官员代表的比例则相应下降。如果我们把厅级官员代表和处级官员代表看成是高级官员代表,将科级官员代表和普通官员代表看成是低级官员代表,则可以得出结论认为相对高级别的官员代表的比例在上升,而相对低级别的官员代表的比例在下降。

图3:Y市人大代表中的企业人员级别构成:1998-2012

上图同样反映出,政府官员代表的纵向变化趋势在企业代表中也得到了反映。整体而言,在企业代表中,企业高层领导的比例处于持续上升状态,普通员工的比例则整体下降。介于二者之间的中层管理人员的比例虽然有升有降,但整体上则仍然呈上升趋势。如果我们把高层和中层合并,同样可以得出结论认为,企业管理阶层的代表比例在持续上升。

四、结论与讨论

通过对Y市四届人大代表的构成所做的简要描述和比较,我们的基本发现是,在基本属性和职业构成的主要方面,该市人大代表的结构并没有出现大的变化。在代表的具体职业构成方面,纯粹的农民代表已经完全消失;无论是在政府官员代表还是企业代表中,高层官员的比例都有所上升,普通员工的比例则明显下降。

这一发现首先有助于回应有关中国地方人大代表构成的稳定与变化的争论,为我们了解中国地方人大代表的历史性变迁提供了一份基本的样本,为下一步的研究奠定了基础。同时也提出了一些新值得研究的问题,例如经济社会发展与代表构成变迁之间的关系研究,以及代表构成变化与履职模式变化之间的关系研究等。

显然,我们的研究结论所提出的一个问题是,为什么在经济发展、社会多元的大背景下,中国地方人大代表的主要结构仍然能够维持相对的稳定,而在政府官员和企业代表中高级管理者的比例反而呈上升趋势。在代表结构的稳定方面,一个可能的解释就是在我们研究的时间范围内,上级人大常委会的指导性文件所设定的比例相对稳定,而且在当地得到了较好地执行。政府和企业代表中的高层管理者比例上升,则很可能是因为随着人大代表的地位和作用的更加突出,人大代表身份作为一种稀缺资源的特征更加突出,只有更高级别的官员和企业管理者才具有相应的实力去获得代表职位。我们在本文中提出的这两个假设,还需要在后续的研究中进行验证。

但是,我们的研究也有明显的局限性。第一是我们只研究中国纵向五级人大和地方四级人大中的一级,因此这一研究无法回答其它各级人大代表中的代表构成变化与否的问题。第二是我们选取的是一个东部沿海省份的地级市人大,即使在同一层次上,我们也没有比较各地区之间的地级人大代表之间在代表构成及其变化方面是否存在类似的趋势。第三是即使是对同一地区的人大代表构成,我们也只研究了四届人大代表的构成。虽然这一研究已经开启了历时性研究的先河,但是本文的时间范围仍然比较有限,因而也无法看到更为长远的趋势。

随着中国各级人大常委会在代表信息公开方面所取得的新进展,学术界将有更多的机会来观察中国各级人大代表的构成状况。我们认为,对于中国的各级人大代表基本资料的研究,将既有助于我们通过代表构成的变化来理解中国的各级人民代表大会的变化,也有利于透过人民代表大会来观察中国政治的深层变迁。虽然我们的研究还只是一个开始,发现也较为有限,但是我们认为由此而开启的将是一个值得跟进的新兴领域。

(作者为中山大学政治与公共事务管理学院教授)

注:

1刘政、于友民、程湘清主编:《人民代表大会工作全书(1949-1998)》,北京:中国法制出版社,1999年,第287页。

2何俊志:《从苏维埃到人民代表大会制——中国共产党关于现代代议制的构想与实践》,上海:复旦大学出版社,2011年,第48页。

3全国人大常委会办公厅研究室编:《人民代表大会制度建设四十年》,北京:中国民主法制出版社,1991年,第201-202页。

4何俊志:《制度等待利益——中国县级人大制度模式研究》,重庆出版社,2005年,第134-138页;张敬武:“从代表构成看公民的政治参与,”《人大研究》,2005年第1期,第13-14页。

5孙少衡:“论人大代表结构中‘三多三少’现象的成因及对策,”《人大研究》,2001年第10期,第25页。

6杨茂成:“把握换届好时机,改变地方人大代表‘三多三少’顽疾”,人民网, www.people.com.cn. 2011.3.23。

7朱春湖:“地方人大代表构成中干部比例过高问题亟待解决”,《山东人大工作》,2004年第3期,第13-14页。

8袁仲国:“浅谈人大代表的构成比例问题”,《楚天主人》,1998年第11期,第22-23页。

9张厚义、刘平青:“私企参政”,《经济》,2003年第11期,第35页。

10雷伟红:“改善人民与人大代表关系的法律思考”,《江西行政学院学报》,2008年第1期,第49-51页。

11郭杰妮:“人大代表的结构分析”,《法制与社会》,2010年8月(中),第149-150页。

12“新疆规定人大代表中官员比例不得超过25%”,《中国青年报》,2007年9月19日。

13“江门:换届选举‘官员代表’不超过15%”,《上海人大》,2011年第10期,第46页。

14时寒冰:“人大代表构成与经济周期”,《新财经》,2008年第4期,第35页。