信息技术让“城市之花”绚烂绽放

文|本刊记者 宁冉

长春市规划展览馆项目立项可谓一波三折,方案的复杂程度远超当初的设计初衷。为此,长春市政府先后找过几家设计单位来做相应的设计方案,但均不满意。2010年10月,项目负责部门找到中国建筑设计研究院,经过几次推敲琢磨,最终选定。长春市政府看重的正是中国建筑设计研究院在大型、复杂项目设计上的成熟经验,尤其是在BIM应用上的优势资源。

中国建筑设计研究院(CAG)是2000年4月由原建设部四家直属的建设部设计院、中国建筑技术研究院、中国市政工程华北设计研究院和建设部城市建设研究院组建的大型骨干科技型中央企业。前身是创建于1952年的中央直属设计公司,改革开放后是第一批进入国际建筑市场,且较早获得对外经营权的设计企业之一,2000年11月通过ISO9001国际质量体系认证。 主营业务范围涵盖前期咨询、规划、设计、工程管理、工程监理、工程总承包、专业承包、环评和节能评价等固定资产投资活动全过程。

“当时是以长春市花为创意出发点考虑这个项目的造型的。在国内同类的建筑类型里,基本上是以规矩的方形为主,花瓣造型方案一经推出,长春市相关领导就觉得很奇特,我们也很兴奋。这个项目做起来肯定有很大的挑战,但也有很多的亮点。”该项目建筑负责人之一、中国建筑设计研究院高级建筑师王更生讲道。

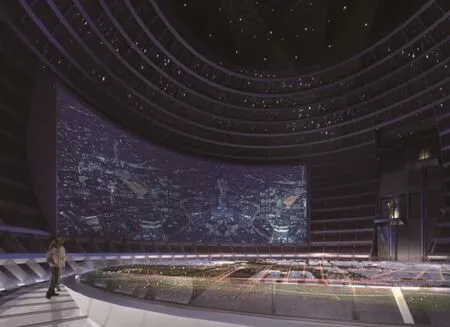

从设计渲染的效果图中可以看出,建成后的展馆建筑犹如一朵绽放的“城市之花”,优雅地坐落在“北国春城”这片绿色海洋中。建筑与长春市“叶子”型城市规划相呼应,自由奔放的建筑形态与周边地块形成充满张力的建筑群,整个建筑群犹如政府书写城市美好未来的案几和笔洗。

造型结构之“累”

长春城市规划展览馆项目面临的第一个难题便是其花瓣造型,如何将花瓣自由、优雅的曲面造型工程化?这对项目设计团队的每一位成员都提出了挑战。

“我们对造型进行了一个几何解析的过程,就是将这个花瓣自由的形状,解析成一个标准的几何形状的拼接。在这个基础上,我们订立了与外幕墙有关的弧线,这是幕墙优化的开始。”中国建筑设计研究院建筑师吴锡嘉谈道,“虽然国内有一些国外设计所设计的曲面建筑,但大都是平曲面,这样的曲面由一个完整面包裹。而我们的项目难点在于,在一个完整面的基础上又做了一些褶皱,即在一次曲面的基础上,又生成了第二次曲面。给曲面的定位、曲面的设计带来了很大的困难。”

据介绍,项目除造型难度大之外,更艰难的过程在于项目反复调整完善。从2010年10月开始,该项目从当时的4万平米,增长到接近6万平米,期间经过两次重大的调整。开始时该方案是以规划展览馆为主,规划设计院、勘探设计院两个单位办公为辅,设计方案相对单一。从造型来看,大的花瓣是规划展览馆,小的花瓣是办公区域。后来业主提出要将长春市博物馆加入其中,方案调整难度可想而知。同时,受制于东北独特的寒带气候特征,项目施工周期特别短,每年的4月中旬至11月底为施工期,只有短短7个月的时间,可谓时间紧、任务重。

“一方面,信息化对施工单位要求越来越高。另一方面,很多环节需要提前预知,如果不能实现,很难知晓工程难度在哪里。刚开始我们觉得这个项目不难,和其它工程没什么区别,但后来发现非常复杂,很多构件并不像在标准结构体系里那样,它的跨度是唯一的,而曲面、尺寸的大小却都不同,需要精细化测量,因此信息模型发挥的作用就比较大。”中国建筑设计研究院建筑院第六工作室主任、高级建筑师李静威是长春城市规划展览馆项目的设计总工程师,他非常清楚该项目的难度和复杂性。

用BIM完成不可能完成的任务

“实际上,长春市规划展览馆及博物馆项目在设计之初并没有考虑要采用BIM技术,但随着逐渐深入,项目越来越复杂,甚至有一些阶段,图纸呈现出了最终的效果,但内部结构是怎样的,根本想不清楚。我们就想了一下,还是要团队合作。”王更生强调道。

鉴于工程造型比较特别,多是异形的建筑,工程量也随之加大了。项目中期,中国建筑设计研究院邀请北京点构数字技术有限公司(以下简称“点构技术”)加入。点构技术成立于2000年,是一家具有国际视野的数字视觉技术服务机构。多年来一直致力于通过数字化三维技术和新颖的创意,为客户提供与国际同步的全方位数字视觉服务。主要业务范围包括:BIM咨询服务、建筑表现、三维动画制作、虚拟现实、多媒体等,并在数字展陈、数字城市等领域积极创新,为不同行业客户提供基于数字图像服务的整体解决方案。在BIM技术的运用与创新领域有着突出的优势。

北京数字点构技术有限公司的加入,无疑为项目在BIM技术的应用上带来了更大的保障。北京点构数字技术有限公司总经理迟顺庆介绍到:“我们是从去年开始介入的,主要与中国建筑设计院的各个专业进行配合,同他们一起解决钢结构、建筑结构等方面的问题,帮助他们一起用BIM技术解决设计过程中的问题。.”

“由于这个项目建筑比较复杂,造型奇特,依靠传统的绘图技术显然无法完成,并且受制于设计师空间感的强弱。BIM介入后,很多空间的概念、造型、选角都比较清楚,这为缩短项目出图时间提供了技术支持。”负责水处理专业的中国建筑设计院工程师贾鑫介绍说,“因为项目的屋面是一个花瓣造型,所以很多地方是起伏的。开始时用CAD画图也不是很明确,很难看出上下图的关系,后来改用BIM画图,看起来就比较明朗。”

通过BIM技术,结合三维的信息软件和空间定位,整个项目的所有设计关键点都可以用坐标来定位。这些坐标点直接传递到钢结构的软件,这个软件做完之后直接就能够送到加工厂,加工厂完成预制之后,再运到施工现场进行拼装,完全实现了建筑师希望达到的效果。

长春城市展览馆项目在BIM应用方面有其独到的地方。首先综合了各种软件,将多个BIM软件结合在一起;第二,BIM模拟了施工的全过程。通过BIM团队后期的模拟和数字化技术,将整个施工过程模拟出来。最终成就了这朵“绽放的城市之花”。

BIM之美

工程项目设计是一个建筑信息数据流动、交换的过程,其中涉及到了各种不同的设计软件。长春市规划展览馆及博物馆项目实现了BIM技术的完美应用,运用到 Revit 系列软件,包括Navisworks、3ds Max以及AutoCAD等软件,为项目在三维技术平台下进行方案设计、修改以及跨部门协同设计提供技术支持,并实现了数据信息的自由交换。

在用 Revit建模的实践过程中,设计师记忆最深的,当属 Revit强大的整合能力和数据协同互通优势。在项目中,建筑工程外圈采用菱形的钢结构,外倾部分最大倾斜角度是40度,尺度非常大。外倾之后人的感觉会产生一个拉力,拉力大,设计难度也随之增大。具体而言,是将基本曲面进行定位后,又将外层钢丝曲面定位,这些都得益于BIM技术。之后将二次曲面和厚利的钢结构模型,以及幕墙公司提供的模型,一同整合到Revit的模型里。

在项目中,BIM的优势还体现在:通过BIM软件设计出来的模拟图形,在项目没有施工前便将整个工程实时地展现在业主面前,又和将来完成的建筑一模一样,充分地保证了设计的效果。

对于这样一个复杂的项目,如果不采用BIM技术,只能在项目完成后才能看出项目建成了什么样,无法预知到项目是否存在问题。而采用BIM技术后,项目团队在项目建造过程中就能预先清楚地知道问题在哪里,之后在施工过程中将这些问题进行解决,大大提升了工作效率,减少了在建筑施工阶段可能存在的错误损失和返工的可能性,进而有效地节省项目成本。

“以往大家说BIM不适合做曲面设计,但要看如何理解BIM,BIM不是一个单一的软件,而是建一个新的模型,是一个模型整合的概念。我们实现了BIM的整合,目前还没有其它设计机构用这种整合做曲面的分析。”中国建筑设计研究院建筑院主任工程师孙海林对BIM的理解显然有着更深的认识。

实际上,BIM并不仅仅是一个软件信息模型,它所承载的信息量非常大,将来可以实现建筑数据与各类数据间的无缝对接,最终实现从设计、施工、运营,到后来的城市数字化,所以BIM未来的发展空间非常大。

谈到BIM在建筑工程中的运用以及未来的发展,中国建筑设计研究院建筑院院长景泉无不感慨,“长春市规划展览馆及博物馆项目难度非常大,我在2005年接触过一个很有挑战的项目,也将BIM技术运用其中,这个项目比当年的项目还要复杂的多,如果不用BIM,很多理念难以表达。BIM帮助我们找到了一条可视化、节约型建筑设计施工道路,这条路是信息时代的一个发展。未来,中国建筑的发展,包括施工、城市的发展,BIM将是其中的重中之重。”

当然,目前BIM在中国的发展也面临着战略问题,包括施工、城市的发展等,但BIM恰恰是迎合了这样的发展趋势,帮助行业找到了一条节约型建筑设计施工道路。眼下,BIM在中国仍处于起步阶段,未来的市场一定会更大、更广。