甘松和匙叶甘松的比较研究

李艳忙,胡峻,乔晶,刘爽,张瑜,秦振娴,刘勇

(北京中医药大学,北京 100102)

·基础研究·

甘松和匙叶甘松的比较研究

李艳忙,胡峻,乔晶,刘爽,张瑜,秦振娴,刘勇*

(北京中医药大学,北京 100102)

目的:对甘松和匙叶甘松的性状、显微和含量方面进行鉴别分析,比较甘松不同品种的差异。方法:利用显微镜对两个品种的粉末进行鉴别,HPLC对不同品种的甘松中甘松新酮的含量进行测定。结果:甘松和匙叶甘松在性状上的区别在于甘松的基生叶细长,花冠较长,花序主轴和侧轴多明显伸长,果实无毛。甘松药材的根茎较短,弯曲,被有片状叶鞘。粉末特征基本一致,主要区别在于甘松的石细胞呈类圆形,而匙叶甘松的石细胞为长条形。甘松中甘松新酮的含量比匙叶甘松中甘松新酮的含量偏高。结论:甘松和匙叶甘松在性状、显微和成分的含量方面有一定的差异,研究为甘松资源的开发利用奠定基础。

甘松;匙叶甘松;性状鉴别;显微鉴别;HPLC

甘松为败酱科植物甘松NardostachysjatamansiDC.的干燥根及根茎,具有理气止痛,开郁醒脾的功能[1]。现代药理研究表明甘松具有抗心律失常、抗心肌缺血、镇静、解痉、抗癫痫、降压、抗抑郁、抗菌等作用[2]。甘松首载于唐代《本草拾遗》,1963年被收入《中华人民共和国药典》。甘松包括3个品种:甘松N.chinensisBet.、匙叶甘松N.jatamansiDC.和大花甘松[3-4]N.grandifloraDC.,其中大花甘松主要分布于尼泊尔、锡金及印度北部[5]。国内主产甘松、匙叶甘松,主要分布在甘肃、青海、四川和云南等地,国内市场上流通的主要是甘松和匙叶甘松,易混用,不易辨别。甘松新酮是甘松的特有成分,也是其主要活性成分。耿晓萍等[6]对甘松新酮的含量进行测定,表明不同产区的药材中甘松新酮含量差异较大,然而缺少对差异原因的研究。因此本实验收集不同产地的药材,从药材性状、粉末鉴别和甘松新酮含量方面进一步对甘松和匙叶甘松进行比较,并对甘松新酮含量差异原因进行分析,为甘松资源的充分利用提供依据。

1 仪器和药材

1.1 仪器

酒精灯,镊子,载玻片,盖玻片,显微镜;Waters-500高效液相色谱仪(美国Waters公司);KQ5200E超声波清洗器(昆山市超声仪器有限公司);Sartorius-BS110S 型电子分析天平(北京赛多利斯仪器系统有限公司);水合氯醛、乙腈、甲醇(色谱纯,美国Fisher公司),娃哈哈纯净水,甘松新酮对照品自制(纯度大于98%)。

1.2 药材

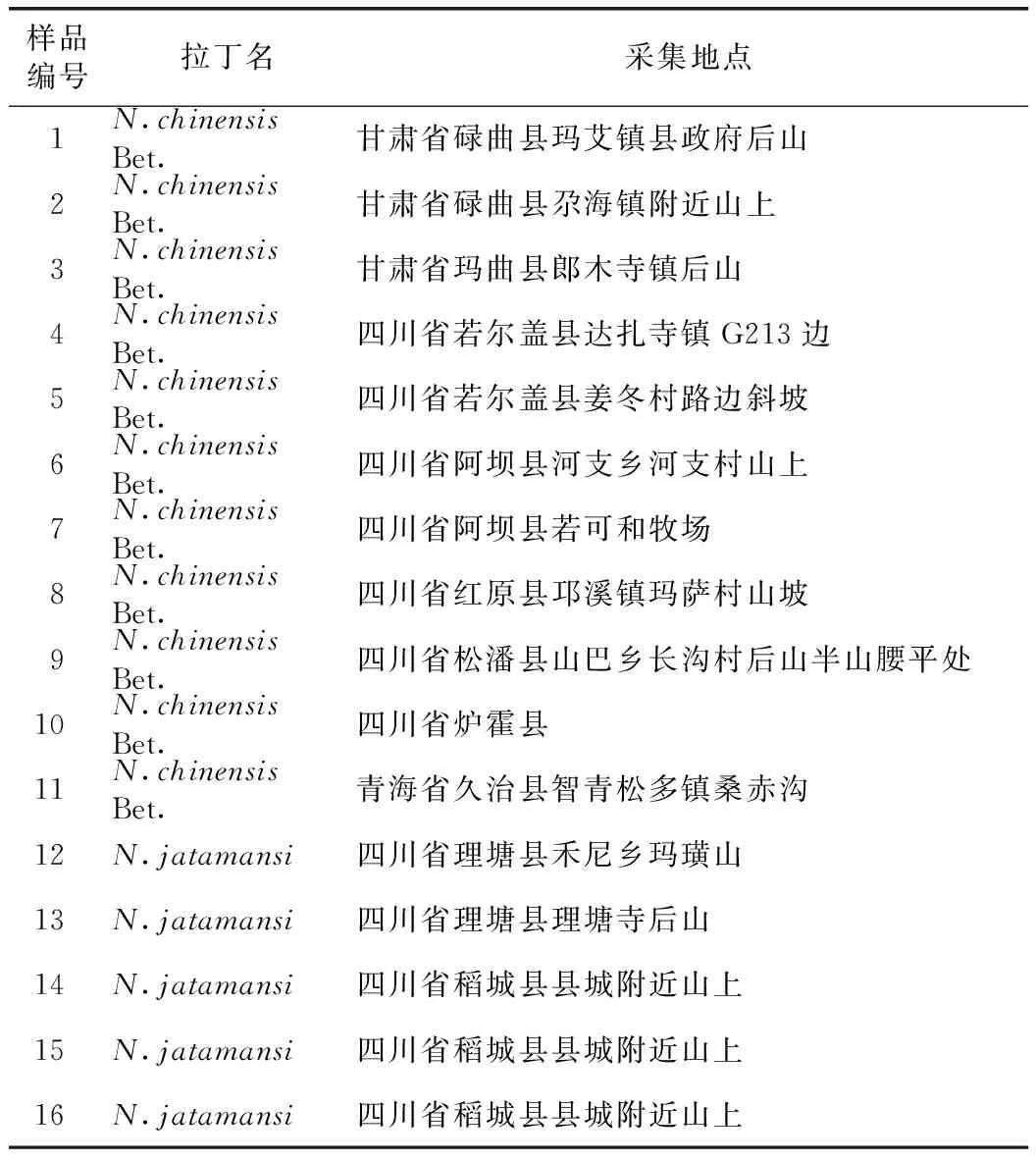

甘松药材于2013年7—8月在甘肃、四川、青海地区采集得到,经北京中医药大学石晋丽教授鉴定为甘松N.chinensisBet.和匙叶甘松N.jatamansi。甘松药材来源信息见表1。

表1 甘松药材来源信息

2 方法与结果

2.1 性状鉴别

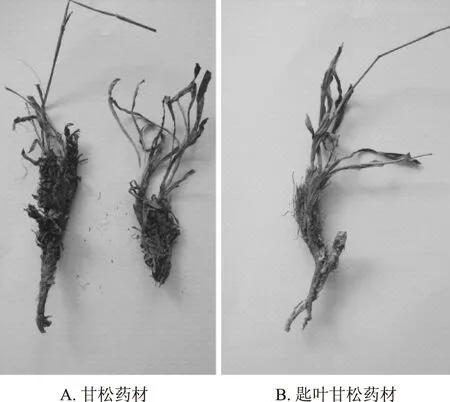

2.1.1 甘松 原植物:根茎短,叶丛生,靠根处被有叶基纤维,稀疏,呈细线状,浅棕色,基生叶叶片窄,呈倒披针形或倒长披针形,尖端渐尖,头状聚散花序。花长于苞片,花冠较长,花后花序主轴和侧轴明显伸长,果实较光秃。药材:有气味,根较短,上粗下细,为红棕色,弯曲,多皱缩。根茎上附有多层叶残基,暗棕色或更深,呈片状。质脆,易折断。有侧根和须根。见图1。

2.1.2 匙叶甘松 原植物与甘松的主要区别在于匙叶甘松的根茎斜伸,叶基纤维较密集,茎部被毛,花冠管较宽短。花后花序主轴和侧轴伸长不明显,果实被毛[7]。药材主根黄棕色,较直立。根茎较长,外被有多层叶鞘残基,呈纤维状,外层黄褐色,内层颜色稍浅,较柔软。有主根分支,少有须根。质坚硬,不易折断。见图1。

图1 甘松和匙叶甘松药材性状特征

2.2 药材粉末显微鉴别

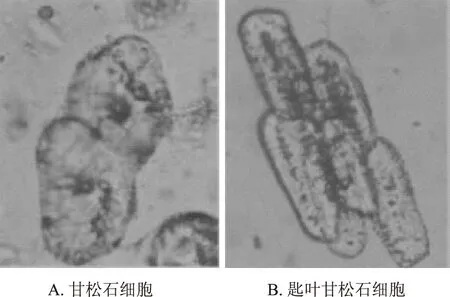

取甘松和匙叶甘松两种药材粉末少许,分别放置在载玻片上,滴2~3滴水合氯醛溶液,加热透明后,放在显微镜下观察,见图2。

图2 甘松和匙叶甘松粉末的显微鉴别特征

甘松粉末为暗棕色,网纹或梯纹导管,多断裂,成束排列,其旁有时可见细长性的木纤维,木纤维壁薄,两端较平整。木栓细胞为不规则多角形,壁薄,暗棕色,内有黄棕色油滴。基生叶残基碎片细胞呈长方形,黄棕色,壁呈念珠状增厚,可见波纹状纹理,木纤维较细长,常附着在导管旁边。石细胞为类圆形或不规则多角形,壁较厚,单个居多。

匙叶甘松粉末为黄棕色,网纹导管较多,木栓细胞,基生叶残基碎片和甘松特征基本一致。石细胞多为长条形,壁较厚,单个或成群。

2.3 药材中甘松新酮含量比较

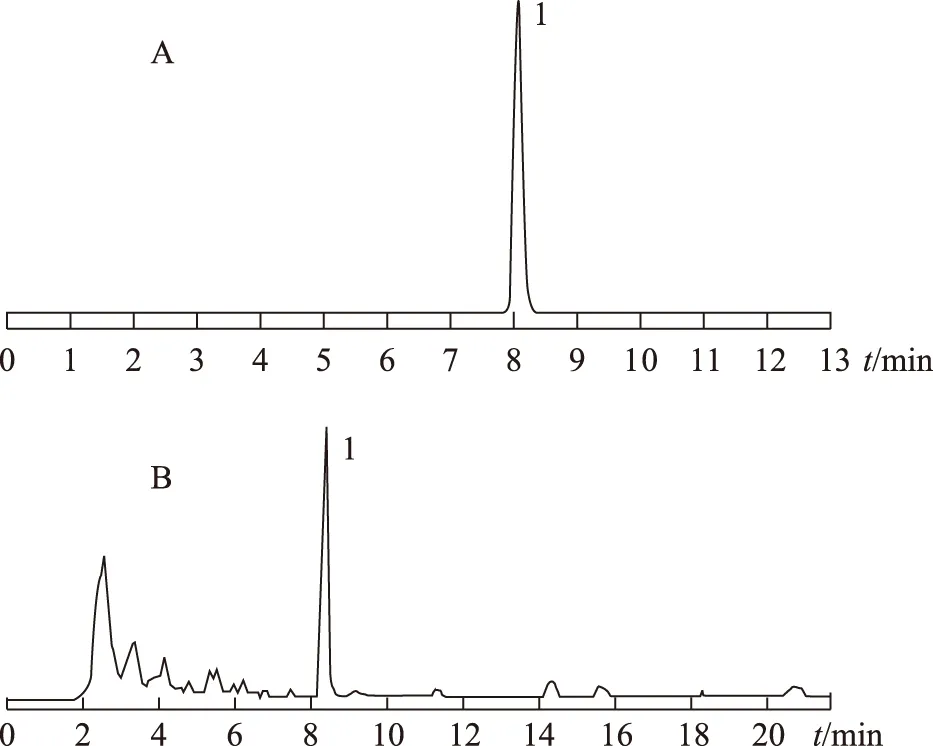

2.3.1 色谱分析条件 色谱柱:Agilent Zorbax SB-C18柱(250 mm×4.6 mm,5 μm),流动相:乙腈-水(V/V,65∶35),流速:0.8 mL·min-1,检测波长:254 nm,柱温:25 ℃,进样量为10 μL,在该色谱条件下,甘松新酮的保留时间是8.006 min,分离度大于1.5,理论塔板数按甘松新酮计算不低于5000,分离效果较好。

2.3.2 对照品溶液的制备 精密称取干燥至恒重的甘松新酮4.36 mg,置10 mL容量瓶中,加入色谱级甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀,即得浓度为0.436 mg·mL-1的对照品溶液。

2.3.3 供试品溶液的制备 精密称取各产地甘松药材粉末约0.4 g,置50 mL具塞锥形瓶中,精密加入色谱甲醇20 mL,称定重量,在室温下超声提取45 min,静置冷却后称重,用甲醇补足减失的重量,摇匀,过滤,超声2次,合并其滤液,取其续滤液经微孔滤膜0.45 μm过滤,即得供试品溶液。

2.3.4 方法学考察

2.3.4.1 线性关系考察 精密吸取甘松新酮对照品溶液,用色谱甲醇逐渐稀释成一系列浓度的对照品溶液,按照2.3.1项色谱条件进行测定,测得甘松新酮峰面积。以对照品浓度(μg·mL-1)为横坐标X,峰面积为纵坐标Y绘制标准曲线,得到回归方程Y=1.848×104X-31.19,r=1.000,线性范围为0.068~4.36 μg。

A.甘松新酮对照品;B.甘松样品;1.甘松新酮。图3 甘松新酮对照品与甘松样品HPLC图

2.3.4.2 精密度试验 取甘松新酮对照品,按2.3.1项色谱条件连续进样6次,每次进样10 μL,测定甘松新酮峰面积,结果甘松新酮峰面积RSD=0.42%,表明仪器精密度良好。

2.3.4.3 重复性试验 称取四川阿坝地区的甘松6份,按照2.3.3项下方法制备供试品溶液,在2.3.1项色谱条件下进样测定,计算甘松新酮含量的RSD=2.57%,表明本方法重复性良好。

2.3.4.4 稳定性试验 取同一份供试品溶液,室温放置,按2.3.1项色谱条件分别于0、2、4、8、10、12、24 h进样分析,测定峰面积,计算甘松新酮峰面积的RSD=1.47%,表明甘松新酮在24 h内稳定性良好。

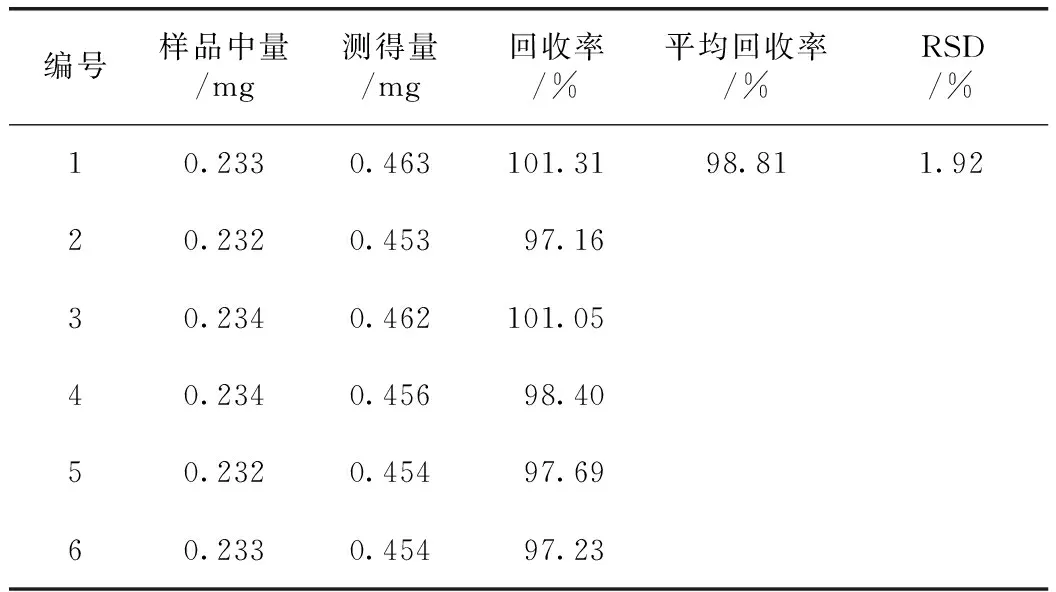

2.3.4.5 加样回收率试验 精密称取已知含量的四川阿坝若可和牧场的甘松药材粉末6份,每份约0.2 g,精密称量后,加入0.227 mg甘松新酮对照品,按照2.3.3项下方法制备供试品溶液,按2.3.1项色谱条件进样测定,计算回收率,结果见表2。

表2 甘松中甘松新酮加样回收率试验结果

注:甘松新酮对照品加入量均为0.227 mg

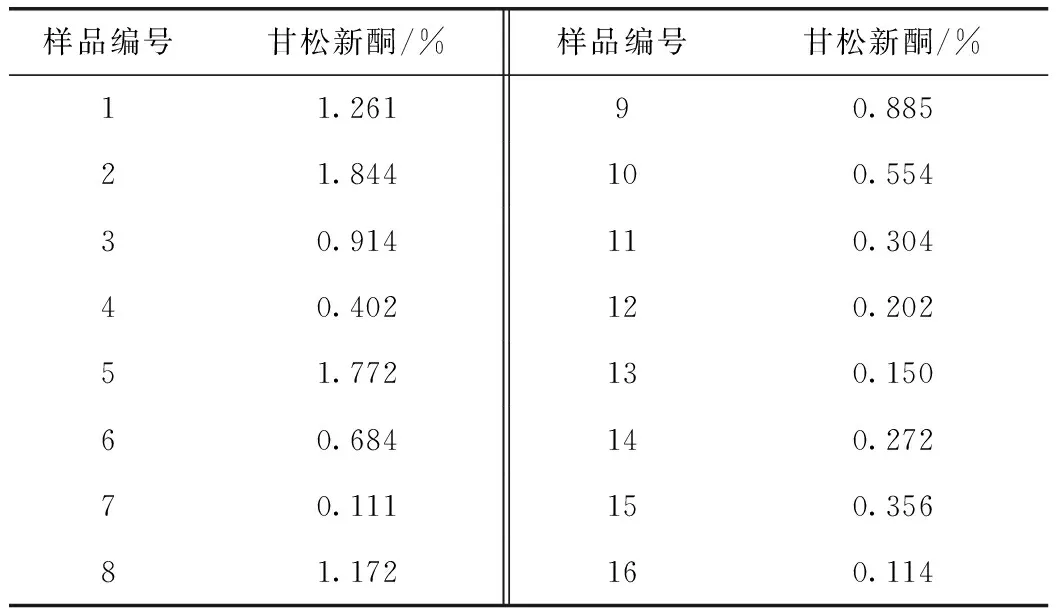

2.3.5 样品含量测定 称取不同产地的甘松药材粉末,按2.3.3项下方法制备供试品溶液,在2.3.1项色谱条件下进样分析,测定甘松新酮的峰面积,以外标法计算甘松药材中甘松新酮的质量分数,测定结果见表3。

表3 甘松和匙叶甘松中甘松新酮的测定结果

3 结论与讨论

通过对两种甘松的性状和粉末显微鉴别,可以看出匙叶甘松和甘松在性状特征上差别明显,匙叶甘松颜色较浅、根茎稍长、茎叶残基呈纤维状、质硬、不易折断,这可能与生长环境的气候、温湿度、光照等有关;而粉末显微的特征可以通过石细胞的形状来进行区分。这些显著特征可以用来解决市场流通中甘松药材易混淆的问题。

高效液相色谱法的测定结果表明,两种甘松中甘松新酮的含量差别较大,甘松中甘松新酮的平均质量分数为0.900%,其中甘肃产的甘松新酮含量均相对较高,最高可达1.844%;而匙叶甘松主要分布在四川,甘松新酮质量分数为0.114%~0.356%,平均质量分数为0.219%。由此可以看出,甘松中甘松新酮的含量总体比匙叶甘松中的甘松新酮含量高。2009年对甘松资源进行调查,研究发现,甘松和匙叶甘松的生长环境不同[8]。本课题组在收集两种甘松样本时也对其生长环境进行了调查,发现甘松生长环境的经纬度相对较高,海拔在3400~3800 m,黑土壤,较松软。而匙叶甘松所处的经纬度相对较低,基本都在海拔4000 m以上,为沙质土壤,多坚硬。结合本实验的含量比较发现,匙叶甘松虽生长在海拔较高的环境中,但主要活性成分的含量并不高,说明甘松新酮的含量可能与海拔高度、土壤、品种有关。2010年版《中华人民共和国药典》规定甘松和匙叶甘松均作为甘松药材的来源,但近年来由于药农的不合理采挖,肆意破坏甘松资源,又因甘松的生长环境所限、人工栽培难度较大,导致甘松现有资源日益贫乏。本实验结果表明甘松栽培时可以选择甘松新酮含量较高的甘松和适当的海拔高度,这有利于甘松的资源开发与保护。

[1] 国家药典委员会.中华人民共和国药典:一部[S].北京:中国医药科技出版社,2010:79-80.

[2] 袁捷,韩祖成,王敏,等.中药甘松研究概况[J].中国民族民间医药杂志,2012,21(16):57-59.

[3] 武姣姣,石晋丽,刘勇,等.甘松的本草考证[J].中药材,2011,34(9):1459-1461.

[4] 王宗玉,吴征镒.被子植物几个科的植物化学分类学——(七)败酱科的植物化学分类学[J].国外医学·药学分册,1984(1):19-20.

[5] 万新,石晋丽,刘勇,等.甘松属植物化学成分与药理作用[J].现代药物与临床,2007,22(1):1-6.

[6] 耿晓萍.甘松化学成分及质量标准研究[D].北京:北京中医药大学,2010.

[7] 中国科学院中国植物志编委委员会.中国植物志[M].北京:科学出版社,1986,73(1):23-24.

[8] 耿晓萍,刘云召,石晋丽.甘青川三省甘松药用植物资源调查[C]//中华中医药学会第十届中药鉴定学术会议暨WHO中药材鉴定方法和技术研讨会论文集.北京:中华中医药学会中药鉴定分会,2010:5.

ComparativeStudyofNardostachyschinensisandN.jatamansi

LIYanmang,HUJun,QIAOJing,LIUShuang,ZHANGYu,QINZhenxian,LIUYong*

(BeijingUniversityofChineseMedicine,SchoolofChinesePharmacy,Beijing100102,China)

Objective:To identifyNardostachyschinensisandN.jatamansifrom the aspect of morphological characteristics and content of nardosinone,and compare the differences between two varieties.Methods:The microscopic analytical method was applied to study the powder samples ofN.chinensisandN.jatamansi,and the content of nardosinone was determined by HPLC.Results:The morphological characteristics of the two varieties were different.The basal leaf ofN.chinensiswas narrow,the corolla was long,and after flowering most inflorescence main axis and lateral axis obvious elongated,the fruit bared.The rhizomes ofN.Chinensiswere short,curved and covered foliated old leaf sheath.The powder characteristics of both varieties were quite similar.The difference reflected in the shape of stone wall,the cell wall of stone cell ofN.chinensiswas circular quadrangle,while that ofN.jatamansiwas quadrangle.The content of nardosinone inN.chinensiswas higher than that ofN.jatamansiDC.Conclusion:There exists some differences in the morphological microscopic characteristics and content of nardosinone betweenN.chinensisandN.jatamansi.The results of the study provides reference for the development and utilization ofNardostachysresources.

Nardostachyschinensis;Nardostachysjatamansi;characters identification;microscopic identification;HPLC

10.13313/j.issn.1673-4890.2015.6.005

2015-03-19)

*

刘勇,教授,研究方向:药用植物亲缘学、中药质量与开发;Tel:(010)84738656,E-mail:yliu0126@aliyun.com