社会工作者的案主暴力风险认知研究

包俊林,陈 艳

(1.广西师范大学法学院,广西桂林,541004;2.广西师范大学附属中学,广西桂林,541004)

一、问题的提出及文献回顾

随着后工业社会的发展,各种人为灾难不断发生,人们的生活中充满潜在风险:核泄漏、艾滋病、恐怖袭击、职业暴力等。风险问题已经成为当今社会争论的焦点。[1]近年来有关“风险”的研究,各学科领域主要以风险事件发生后的认定与测量、风险事件发生的机率及个体或群体如何认定及响应风险为关注的焦点。[2]

人们对于风险事件的认识产生了两种风险认知,第一种是人们对于风险事件的态度和感知,第二种是人们对于风险事件的理论把握。本研究所关注的是个体对于一般风险事件的判断,属于狭义层次的风险认知。目前对于“风险认知”的定义,比较主流的观点认为,风险认知是个体主观地评估事件具有多少的风险性、存有的不确定性程度、可控制程度以及个体对风险主观判断的信心程度。[3,4]

社会工作是一门与“人”打交道的专业和职业,社会工作者与案主一同工作、彼此互动时,社会工作者就透过许多语言、非语言的符号理解案主、诠释案主的行为。案主的暴力攻击或威胁行为也是符号表达的一种,社会工作者如何理解与诠释这些象征符号便是风险认知。社会工作者与案主工作时,或多或少都面临来自案主的人身安全威胁风险,我们称之为案主暴力风险。

国内外学者就案主暴力风险认知开展了一定的研究。国外学者Newhill曾进行过一次有关社会工作者对案主暴力的知觉与态度的调查研究,[4,5]其结果发现,78% 的社会工作者同意案主暴力是社会工作专业的严重问题。研究中与案主暴力风险最为接近的概念即为“犯罪被害风险知觉”,主要是让受访者评估自己成为被害者的可能性有多少。除此之外,也有一些工作风险的探讨与案主暴力风险类似。本研究将通过社会工作者案主暴力风险认知调查数据,建立相关统计模型,了解社工对案主暴力风险可能发生的主观判断情形,并在社会工作实务、专业教育和政策方面提出建议。

二、研究设计

本研究探讨的重点在于社会工作者本身知觉来自“案主”攻击或威胁的程度。因此,在对象及焦点不同的情况下,研究者将风险的层面限定在探讨社会工作者对其身体、心理、财物三大层面的知觉衡量,并不探讨社会、时间、绩效风险。即社会工作者在服务案主的过程中受到案主或其重要他人所实施的身体伤害风险;在服务过程中因案主的言行而受到心理上的不悦、担心或自尊上的贬低;面对案主蓄意破坏而形成自己或公共财产损害的风险。根据先前文献回顾中的探讨,风险测量的向度包括个人评估风险的危险性、对风险的恐惧度、与其他风险的危险程度比较、后果的严重性、风险的可控性等重要面向。

研究者参考过去文献对风险认知测量的建构[6],将对社会工作者可能受到的风险,包括对风险的危险性、风险的恐惧度、与其他风险危险程度比较、风险后果的严重性、风险的可控制性等向度进行个人主观评估测量。依上述三大层面五个向度所设计的风险认知量表,计分方式采用Likert五点尺度,由受访者勾选“非常不同意”“不同意”“没意见”“同意”“非常同意”其中一项,得分依序为1至5分,负面题反向计分。最后计算可得社会工作者的三大风险认知分数以及整体的风险认知分数,平均分数愈高者表示个人对风险的知觉程度愈高。

考虑到研究条件不足和社会工作人员中从事保护性、福利救助业务以及医疗护理工作的社工与案主有更多面对面接触的机会,本研究将范围限于广州、深圳两市从事该领域工作的社工。其服务的机构和组织分别为家庭暴力及性侵害防治中心(以下简称家防中心)、社区社会福利和社会服务中心(以下简称社服中心)、医疗及精神医疗机构(以下简称为医务社工和精神科社工)。

风险认知是一个敏感的问题,而以邮寄问卷量表来测量受访者自评伤害的可能性及结果的严重性是一种有用且降低偏误的较佳方式,本研究即以邮寄问卷调查社工对案主暴力风险的看法。研究者于2013年5月上旬先以电话和电子邮件方式进行初步调查联系,联系到社会工作者包括家防中心39名、社服中心78名、医务社工81名及精神医疗社工37名,共235人。考虑到样本数大小及为使研究更具代表性,本研究并不进行抽样,而是采用全面性的调查,以电子邮件和挂号邮寄问卷方式进行资料搜集。发放问卷前先征询各单位受访者意愿,经联系与沟通后,于7月份正式调查。本次研究共发出235份问卷,回收问卷174份,问卷回收率74.04%,经检验获得有效问卷169份,有效率为97.13%。

三、数据分析与研究发现

根据相关文献回顾,我们了解到案主暴力是普遍存在于社会工作专业中的问题,然而社会工作者如何认知这个风险却一直研究得较少;另一方面,过去文献透露福利救助、保护性服务、医疗与心理卫生机构的服务人员是遭受案主暴力风险最高的群体,在中国这些社工遭受暴力的现况如何呢?各领域是否有差异?这些受暴的社工又具有哪些特质?等等,都是研究者关心的问题。

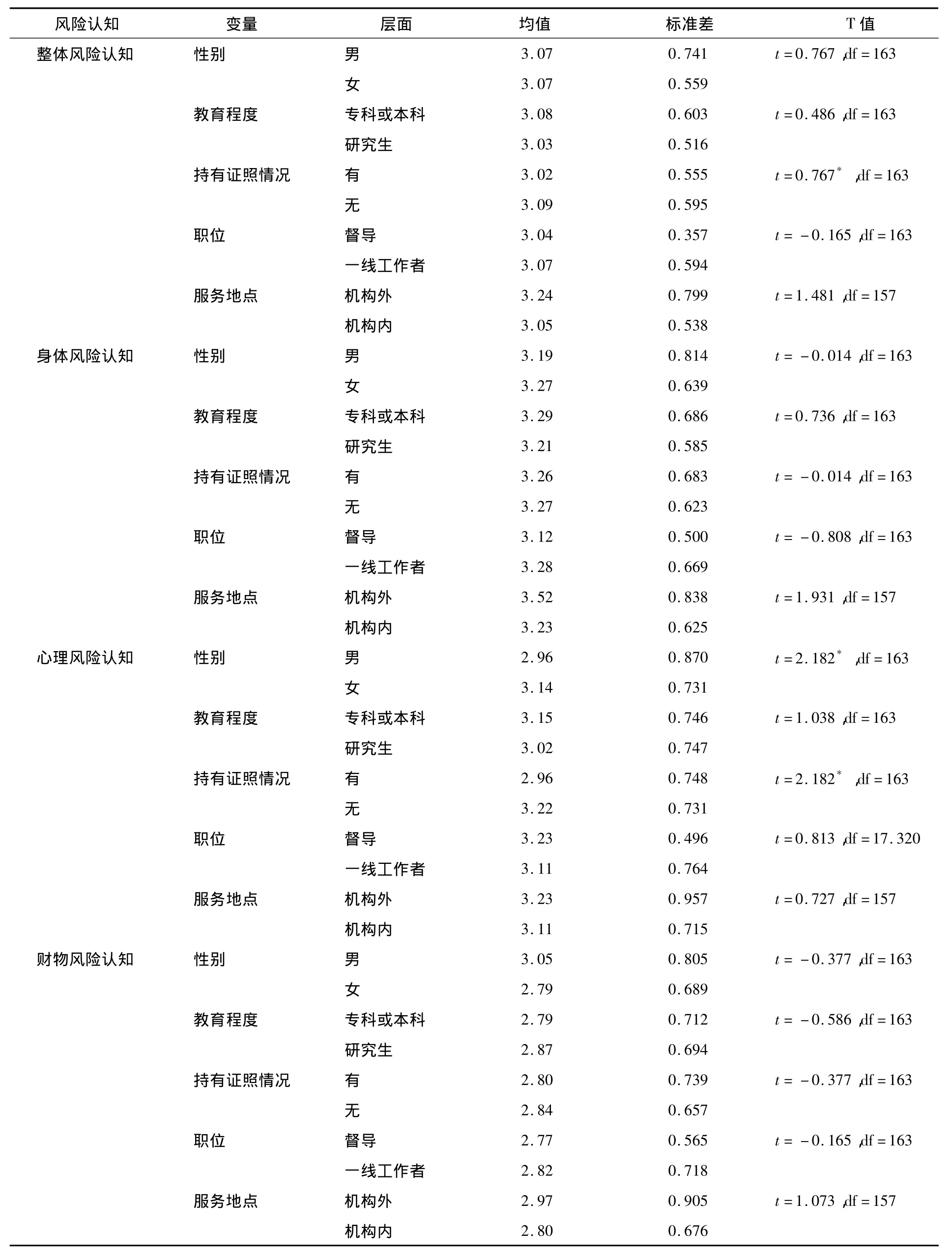

社工本身、机构及专业角色等十二项特性中,属性分类为两组的变量包括:性别、教育程度、有无证照、职位及最常提供的服务地点等五个变项,利用T检验(T-test)分析不同特性社会工作者的风险认知是否有差异;而属性分类为三组以上的变量,如:服务领域、教育背景、与案主接触频率及主要展现的专业角色等四个变量,则利用单因素方差分析(One-way ANOVA)进行统计分析,若各组平均数与总平均数之间达显著差异,再以雪费法(Scheffe Method)进行事后分析,以比较哪几个组的平均数之间具有显著差异。而其他连续性的变量包括:年龄、机构年资、工作经验,则以Pearson相关进行检定。各变量分析结果如下。

(一)不同性别、教育程度、证照有无、职位及服务地点社工的风险认知差异分析

以整体风险认知而言,“持有证照情形”达统计显著(t=0.767,P<0.05),尚无证照的社会工作者整体而言对案主暴力风险有较高的认知(3.09分>3.02分)。其他四变量则能达到达统计学上的显著性,男女两性、不同教育程度、不同职位及服务地点的社会工作者,整体风险知觉无差异。

在身体知觉的部分,T检定分析结果未见有显著差异的变量,由平均数来看,五个变量的身体知觉平均数均在3.1以上,显示不同性别、不同教育程度、不同职位、证照有无及在不同地点提供服务的社会工作者,其对身体受暴的风险认知偏高。

在心理风险认知的部分,性别及持有证照情形表现为统计显著。以性别来看,平均而言女性工作者平均自评心理风险认知为3.14分,比男性的2.96分要高,心理风险认知表现的确存有性别差异。男女两性对于案主暴力心理伤害严重性与危险性有不同的看法,女性较男性觉得与案主工作时社会工作者必须面对与承担许多心理伤害发生的可能与后果。证照的有无使工作者在心理风险认知表现上有显著差异,尚无证照的社会工作者对于心理上可能会遭受案主暴力威胁及危险性有较高的认知(3.22分>2.96分)。此结果显示,还未取得社工师资格证的对于心理伤害风险的危机意识较高,较担心工作中可能出现的辱骂或威胁。教育程度、职位及服务地点则在心理伤害风险上未见显著差异。

关于财物风险认知的分析结果,发现五个变量均未有显著的差异表现,大体而言,社会工作者的财物风险认知偏低,多数结果低于中间值3(参见表1)。

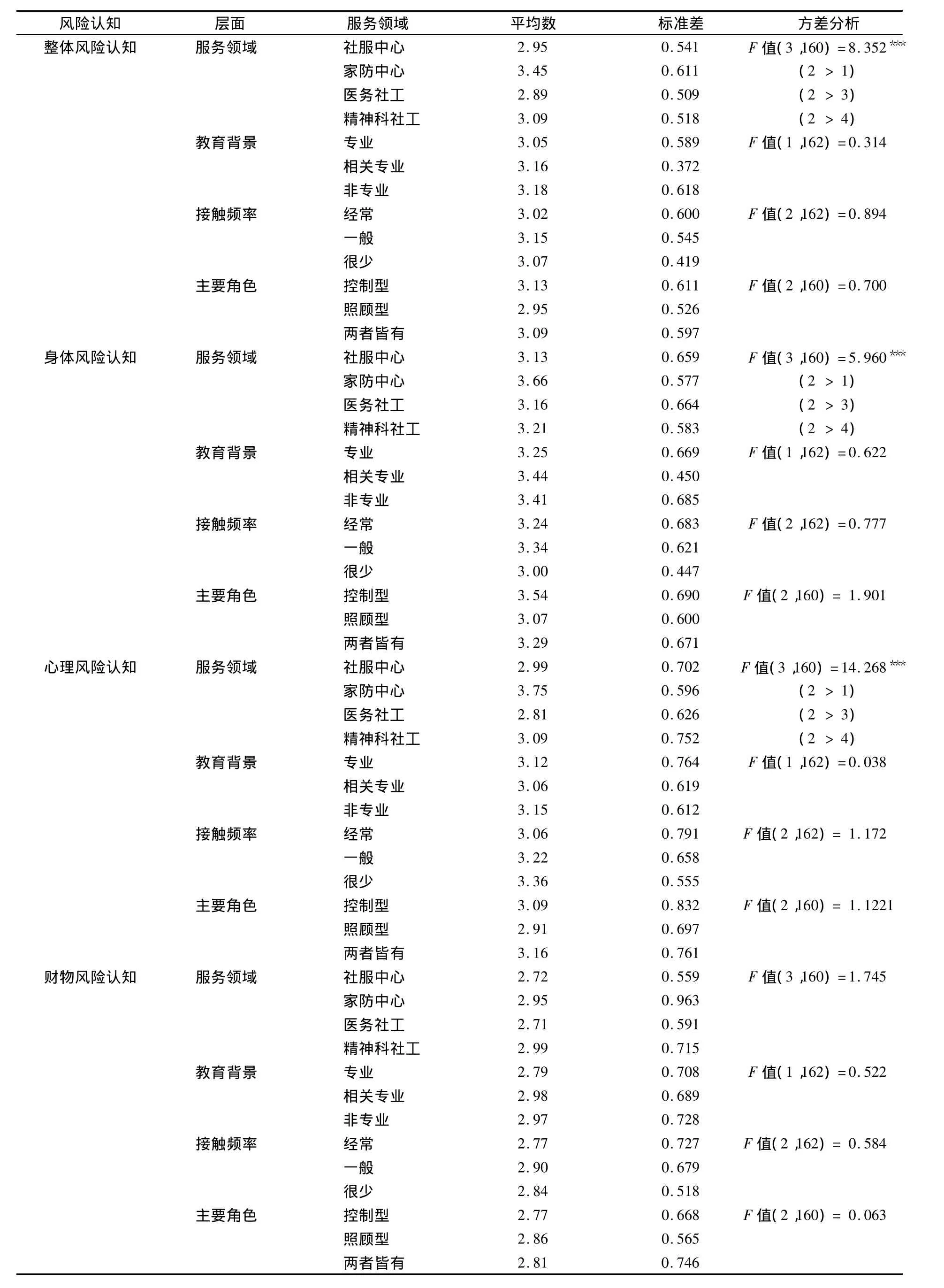

(二)属性分类为三组以上的变量分析

从“服务领域”“教育背景”“接触频率”“专业角色”等四变量来看,以单因素方差分析检证其在整体风险认知的表现,以及分别在身体、心理及财物三大风险层面上表现的差异情形(参见表2)。各服务领域的整体风险认知平均表现具有显著差异,再进一步以雪费法分析,家防中心的社会工作者所意识到的案主暴力风险最高,平均达3.45分,显著高于社服中心工作者的2.95分,以及医务社工的2.89分。其他三变量在整体风险认知上则未达显著差异。

各服务领域的社会工作者身体风险认知平均表现达显著,其中家防中心社工对于身体风险的知觉最高,比起社服中心及医务社工,较能意识到与案主工作时所面临的潜在身体伤害。其他三个变量则未达统计显著,大体而言,这些特性的社工,平均身体风险认知分数平均仍高于中间值。

各服务领域的社会工作者心理风险认知达显著(F值=14.268,P<0.001),其中家防中心社工意识到可能遭受的心理伤害风险较其他三个领域高。其余三变量与心理风险认知间未有显著差异,就平均数而言,高于中间值一些。

《西厢记》《牡丹亭》《红楼梦》在讲述才子佳人故事的过程中,其思想主旨方面均体现了青年男女与封建家长或封建礼教的矛盾,有相同之处,但亦有明显的不同,尤其是《红楼梦》与前两部作品之间。“《红楼梦》中的爱情描写完全突破了传统小说戏曲中那种郎才女貌、一见钟情的老套子,其结局也不再是千篇一律夫贵妻荣的大团圆,而是一个具有深刻思想意义的社会悲剧。”[1]《红楼梦》深刻的思想性与浓郁的悲剧性使之与以往的才子佳人作品有了质的区别,由此也凸显了作品的深邃及曹雪芹的伟大。

有关财物风险认知,四个变量都未达统计显著程度,各领域、各教育程度的社会工作者对于遭受财物风险伤害的认知差异不大;此外,不论是否常常与案主接触及社工专业角色特性如何,其对于财物风险的认知表现无差异。

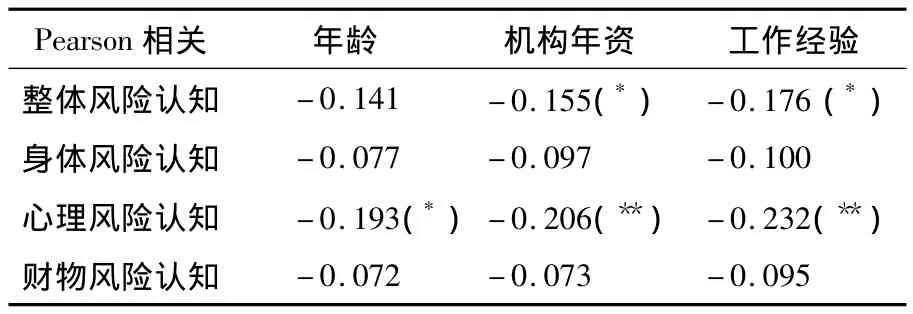

(三)相关分析——连续性变量

以Pearson相关进行连续性变量检验,结果参见表3。首先可以看到,“年龄”与“机构年资”和“工作经验”为高度正向关系,即年龄越大的工作者,其目前工作的机构年资及相关领域的工作经验均倾向越长,这结果也符合一般社会常规。

有关与风险认知相关性的部分,工作者年龄与风险认知没有统计的显著关系;机构年资及工作经验与风险认知相关达显著,呈现低度负向关系,意指机构年资越长或工作经验越多的工作者,对案主暴力风险的看法越倾向认为较不严重。

接着,进一步讨论“机构年资”与“工作经验”的关系。两者呈现高度的正向关系(r=0.802**);而就机构年资与工作经验的操作性定义来看,机构年资指目前工作的服务时间,工作经验指于社会工作领域的全部服务时间,因工作经验所测得数据包含目前工作的机构年资,故在内涵上有部分重合,因此,在进行统计分析时,需谨慎使用。

最后,分别来看三个层面的分析。结果发现,年龄、机构年资、工作经验均与心理风险认知呈现低度的负相关,显示年纪较小、年资较浅、工作经验较不丰富的社工对于工作时可能发生的心理伤害,比较有知觉性和感到担心。

表1 社会工作者风险认知表现T检验分析结果

表2 社会工作者风险认知表现方差分析结果

表3 各预测因素与风险认知Pearson相关分析结果

四、研究结论与建议

本研究运用社会工作者调查数据,分析了社工的风险认知状况。分析表明,总体上,社会工作者的身体风险认知比其他两类型的知觉高,心理风险认知次之,社工们普遍对遭受身体及心理伤害感到害怕,对于财物上可能蒙受损失则认为威胁性较低。研究样本中,尤其以家防中心的社工对风险有较高的敏感度,他们对于来自案主的身体伤害及心理伤害威胁感都较其他领域为高,精神医疗领域的社工则仅次于后。研究者分析,这与社工本身的服务性质具有高度的关系。从事保护性工作,除了必须承担起传统社会工作的职业风险外,更会面临其他社会工作中不常碰到的风险情形,尤其是需要直接面对案主以及承担可能的替代性创伤。

本研究中没有证照、在保护性服务领域工作、机构年资低、工作经验少的社工,整体而言具有高度的风险意识。而性别虽非显著的变项,但数据上仍可看到女性社工比男性社工的风险意识高。这显示女性对于工作安全有较高的危机意识,男性反而可能觉得自己不会面对,或有能力处理突发的暴力事件而表现出较低的风险意识。基于上述结论,提出三个方面的建议。

(一)在社会工作实务方面

研究者建议运用工作坊的方式,由暴力相关领域且有经验的社工督导,带领社工一起讨论与分享。这样的做法除了可以抒发社工面对暴力的压力外,更可以开展知识的分享与讨论,训练社工如何进行风险评估及应对危机事件,避免暴力事件的重复与发生。研究者认为,社工除了要具备一定的风险敏感度外,也不能对工作风险过度担心,导致过犹不及,因此,若单位中的社工较担心工作风险,建议提供情绪支持或相关配套措施,疏缓社工的恐惧感;若属于风险认知较低的单位,则应注重社工的风险教育训练,使其具备一定的风险敏感度。

同时,社工自己也应该改变信念,不要持有自己可以处理好所有事情的想法,团队思考与合作是不错的选择;不要觉得求助于他人是不称职的表现,对自己的能力有所怀疑;更不要认为被威胁是家常便饭或状况还不严重,自己得承担这些压力。只有社工自己先改变信念与态度,才能进一步营造出接纳、合作、和谐的工作氛围及友善的工作环境。

(二)在社会工作的专业教育方面

除了开展岗前培训和在职培训外,对于还未就业的在校社会工作专业大学生,应该有更多人身安全的训练与关注,以提高其进入社工行业的信心。高校的社会工作专业课程设置方面,可以增加开设人身安全、风险防范等相关知识的课程,以作为学生进入职场的准备。

(三)在社会工作政策方面

政府应该重视社会工作者的安全问题,提供制度性保障。政府财政应编列人身安全相关预算或者通过政府购买服务的方式,给予第一线社工实质性的保障措施,包括提供危险津贴或加保意外险等。研究者认为,最积极的作法应该是由国家相关部委尽快修改涉及社会工作方面的文件和政策,将“人身安全”纳入其中;或者专门设立社会工作者人身安全的法案,促使政府部门拟定出暴力“零容忍”的相关政策,维护社工人员的尊严与生命安全。

[1]薛晓源,周战超.全球化与风险社会[M].北京:人民出版社,2005:47—48.

[2]吴明儒.社会“不”安全制度——风险原则的再省思[J].国立政治大学社会学报,2004,36(5):33—61.

[3]BAIRD IS,THOMAS H.Toward a contingency model of strategic risk taking[J].Academy of Management Review,1985,10(2):230—243.

[4]NEWHILL CE.Prevalence and risk factors for client violence toward social workers[J].Families in Society,1996,19(3):195—212.

[5]SITKIN SB,PABLO AL.Reconceptualizing the determinants of risk behavior[J].Academy of Management Review,1992,17(1):9—38.

[6]STONE RN,GRONHAUG K.Perceived risk:Further considerations for the marketing discipline[J].European Journal of Marketing,1993,27(3):39.

——认知行为治疗介入精神障碍康复案例