广东省中山市老年人社会参与的优势与劣势分析:基于积极老龄化的视角

林文亿,申群喜

(1.暨南大学公共管理/应急管理学院,广东广州,510632;2.电子科技大学中山学院,广东中山,528402)

据统计,到2050年,全球60岁以上的老年人口数量将占全球人口总量的22%;其中,亚洲的老年人数量将占全球老年人口总量的60%。[1]这在一定程度上说明全球各国都面临老龄化社会的到来,这必将对各国的经济和社会造成不同程度的影响,也促使各国重新调整第一次人口红利时期的公共政策,为第二次人口红利——老年人口红利的到来创造有利的制度环境。实现老年人口红利的关键是在社会中树立积极的老年社会角色和形象,让老年人通过再就业、继续就业或者志愿活动来开发其人力资源价值,从而促进社会经济的发展[2]。

积极老龄化是以联合国提出的“独立、参与、尊重、照料和自我实现”原则为基础的一个政策框架,强调老年人利用自身优势积极参与社会活动,在提升自我价值的同时创造社会价值。1999年,世界卫生组织在《积极老龄化:政策框架》中将“积极老龄化”概括为“健康”“保障”和“参与”三个维度。其中,“参与”是积极老龄化的目标维度,主要指老年人参与社会经济、政治、文化等事务。[3]在2002年召开的联合国第二届世界老龄大会上通过的《政治宣言》和《老龄问题国际行动计划》中强调各国政府要认识到老年群体是社会发展的重要力量,而不是社会发展的负担,并鼓励政府、国际组织和民间组织制定“积极老龄化”政策。“终身福利、终身健康、终身学习、终身参与”成为政府制定老年政策时的指导性理念。[4]

本文以广东省中山市为例,分析中山市实现积极老龄化目标的优势和劣势。在此基础上,提出实现积极老龄化目标的相关建议。

一、调查样本的基本信息

根据2010年第六次全国人口普查数据计算,广东中山市60岁以上户籍人口占总户籍人口数的比例为12.85%,60岁以上常住人口占总常住人口的比例为7.80%,60岁以上外来(市外)常住人口占60岁以上常住人口的比例为8.89%。[5]根据中山市公安局提供的中山市2013年60岁及以上人口统计数据,中山市60岁以上户籍人口占总户籍人口的比例为14.53%,比2010年上升了 1.68个百分点。①根据国际通用的人口老龄化标准定义②,中山市户籍人口结构目前处于老龄化阶段,但是常住人口结构还未达到老龄化阶段,这在一定程度上说明中山市外来人口有效地缓解了中山市老龄化社会的到来。

课题组于2014年3~4月在中山市24个镇区开展了“应对人口老龄化挑战,开发中山老年人口红利研究”问卷调查,采取偶遇抽样的方法,调查对象为中山市各镇区年满60周岁的市民,发放1 110份问卷,收回1 104份有效问卷,有效率为99.64%。问卷问题涉及老年人社会经济地位、身体健康、社会保障和社会参与(主要是老年人再就业)状况;此外,问卷还包括老年人对“老有所为”的个人看法,以及对“老有所为”社会环境和制度环境的评价。

性别:男性占51.8%,女性占48.2%。

年龄:调查样本的平均年龄为66.23岁,最小年龄为60岁,最大年龄为93岁。

受教育状况:未受教育者占24.6%,小学毕业的占41.8%,初中毕业的占18.7%,高中毕业的占9.3%,技校/中专(中技)毕业的占1.9%,专科毕业的占1.2%,本科毕业的占2.3%,硕士研究生毕业及以上者占0.2%。

婚姻状况:已婚者占 88.3%,丧偶者占9.7%,离异者占 0.96%,未婚者占 1.04%。

生育子女状况:没有小孩的占0.9%,有1个小孩的占10.2%,有2个小孩的占37.4%,有3个及3个以上小孩的占51.5%。

健康状况:60.2%的被调查老人自评健康状况“良好”,29.7%的自评“一般”,10.1%的“有慢性疾病”。

生活自理状况:91.8% 的“可自理”,7.0%的“轻度依赖”,1.2%的“中度依赖”。

户籍情况:63.7%是中山市户籍人口,36.3%是非中山市户籍人口。

在中山居住时间:被调查老人在中山居住的平均时间为42.74年,最短的居住时间是1年,最长的为91年。其中,居住时间为1~10年的占20.3%,11~20 年的占 14.5%,21 ~30 年的占4.9%,31~40年的占 2.6%,41~50年的占2.3%,51~60年的占 13.5%,61~70年的占29.5%,71~80年的占 10.0%,81年以上的占2.4%。

居住在城镇和农村的状况:59.3%的被调查老人在城镇居住,40.7%的居住在农村。

离退休前从业状况:被调查老人中,2.9%是国家公务员,5.1%是专业技术人员,10.0%是职员,2.3% 是企业管理人员,18.3% 是工人,32.6%是农民,0.9% 是军人,8.5% 是自由职业者,14.3%是个体经营者,5.1%是无业人员。

获得最高技术等级或专业技术职称情况:75.9%的被调查老人无任何技术等级或专业技术职称,8.3%的曾是初级工,4.8%的曾是中级工,2.3% 的曾是高级工,1.5% 的曾是技师,1.0%的曾是高级技师,2.2%的有初级职称,2.0%的有中级职称,1.2%的有副高级职称,0.9%的有正高级职称。

所调查的老人在所属镇区、年龄、性别、教育程度、职业等方面分布较为平均,而且也较为分散,在一定程度上可以反映中山市常住老年人的基本状况。

二、中山市老年人社会参与的优势

第一,老龄化处于初始阶段,是老年人人力资源开发的有利时期。根据世界卫生组织(WHO)对老年期的年龄划分标准,60~74岁为年轻老年人(the young old),75~89岁为老老年人(the old old),90岁以上为非常老的老年人(the very old)或长寿老年人(the longevous)。[6]根据中山市公安局提供的2013年老年人口数据,中山市老年人口中,这三个年龄段的老年人口占60岁及以上人口的比例分别为73%、25%和2%③。由此可以看出,绝大多数老年人都属于年轻老人,这对老年人人力资源的开发是非常有利的条件。

第二,老年人健康状况良好,是老年人人力资源开发的有利条件。课题组调查问卷涉及老年人健康状况的问题,包括老年人自评健康状况和老年人生活自理状况两个维度。统计结果显示,60.2%的被调查老人自评健康状况“良好”,29.7%的自评“一般”,10.1%的“有慢性疾病”;91.8%的老人生活“可自理”,7.0%的“轻度依赖”,1.2%的“中度依赖”。可见,被调查老年人健康状况良好的比例较高,生活自理能力都比较高,这是老年人人力资源开发的有利条件。

第三,家庭非正式支持网络对老年人参与社会经济事务的效用为正。从调查结果看,对于退休后继续从事社会经济活动,74.9%的老人表示家庭成员是支持和理解的。对于70.2%退休后没有继续从事全职性、兼职性或临时性的被访老人,其原因也主要是“身体状况不好”(32.7%),“家人不同意”所占的比例仅为15.5%。

第四,正式社会支持网络为老年人“老有所为”提供保障。提供正式社会支持网络的主体包括政府、高等院校、企业和社会组织。政府在这个正式社会支持网络中发挥着重要的主导作用。政府提供和实施社会保障和“老有所为”相关政策,这就为老年人提供了“老有所为”的制度环境。

三、中山市老年人社会参与的劣势

第一,调查结果显示,被调查老年人口的受教育程度普遍较低,大多数老年人没有技术等级或专职技术职称,这是制约老年人社会经济事务参与的客观因素。一些老年人基于经济状况考虑,有参与社会工作的需求,但却由于个人不具备劳动力市场需要的技能和专长而不能实现再就业,这是参与需求与社会发展状况之间的不协调所导致的结果。

第二,“积极老龄化”意识有待提高。调查结果显示,大多数老年人退休后的生活主要是参与家庭事务;老年人退休后不再参加社会工作的原因也受家庭事务的影响(家务活过于繁重);较大比例的老人认为,退休后再就业会对家庭有影响(会减少对家庭贡献的时间或会对家庭关系有消极的影响)。这几个分析结果综合起来,反映出老年人“老有所为”的具体事务之间有一定的冲突,需要老年人自己作出调整。而目前关于老年人人力资源开发的讨论更多关注的是老年人参与有偿性社会工作对经济发展的贡献值,而忽略了老年人参与家庭事务是可以转化为社会贡献值的。这种把社会参与等同于就业的狭隘认知会影响“老有所为”的政策制定,而这种影响往往是消极的。因为受这种狭隘认知的影响,制定出来的政策更多考量的是老年人社会参与的经济效用,而忽略了社会效用。而现状是老年人更多参与家庭事务,如果政策上并不认为这也是一种社会参与,就是一种对家务劳动排斥的体现,也是对家庭内部生产劳动的忽视[7],那么社会对老年人价值的评价可能是有偏颇的,这样会影响到老年人的社会地位,也会影响到老年人对自己的认同程度。

第三,老年人再就业社会环境有待改善。根据问卷调查结果,大部分老年人认为,目前老年人再就业社会环境一般或不满意,而且老年人在反映再就业可能会面临的障碍时,也表示身体状况不佳、就业市场的年龄限制和社会对老年群体的歧视是几个重要制约因素。目前针对老年人再就业,政府还没有出台相关的系统的支持政策。用人部门也没有根据老年人的身体和能力状况开拓老年人适合的就业岗位,当然这跟政府没有出台老年人再就业支持政策也是密切相关的。用人部门考虑到老年人各方面状况可能不及年轻人,在工作岗位上遇到身体不适等突发状况的可能性较大,在目前没有出台老年人再就业保障政策的情况下,用人单位出于用人成本和风险承担的考虑,自然不倾向于招聘老年人。因为大多数人对老年人有刻板印象,把老年人视作被关怀、被照顾的对象,老年人再就业很多时候被认为是老年人经济状况不佳而需要在就业市场上跟年轻人竞争的表现,因此,老年人再就业行为经常被贴上“老年贫困”标签。这种年龄歧视还普遍存在,也是限制老年人再就业的一个重要原因。

第四,老年教育发展滞后。跟目前全国基本状况差不多,中山市老年教育面临教学设施差、教学人员质量不高、门槛高、办学目标不明确等问题。中山市老年教育机构数量不多,目前老年干部大学是老年人接受教育的主要机构,但是老年干部大学是专为退休的政府、机关干部设置的,很多退休前非干部的老年人很难获得教育机会。尽管这两年老年干部大学已经适当放宽了入学门槛,将招收学员的范围扩大到非干部退休群体。但是,一方面,很多老年人对老年教育的资讯了解不多,也不了解申请入学的程序;另一方面,普通非干部退休老年人是否愿意融入长久以来排斥他们的老年干部大学接受教育,是一个值得考虑的问题。

第五,老年人社会参与存在分化现象。从课题组问卷调查结果看,很多社会经济地位状况较差的老年人再就业的主要原因是,获得经济收入以维持生活基本需求,而这部分老人再就业的行业也是技术含量不高的服务业为多。这部分老年人对无偿性社会事务的参与意愿不强,实际参与率也不高。但是社会经济地位状况较高的老年人更倾向于参与社区志愿性服务,因此,在一些村级基层老年人协会中,出现大部分老党员、老干部和老教师任协会骨干和会员的现象。这说明,老年人群体中“老有所为”事务的参与存在因社会经济地位状况而分化的现象,这对不同群体之间的相互融入是不利的。

四、中山市老年人健康、保障和社会参与的关系

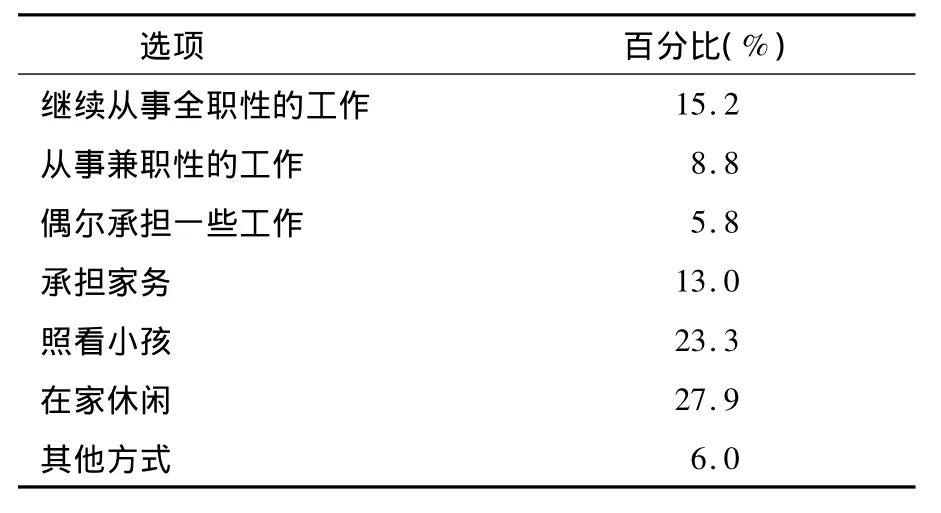

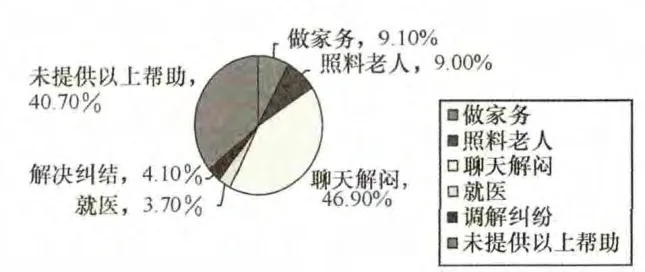

在被调查的老年人中,有29.8%的老人目前继续从事全职性的工作(15.2%)、兼职性的工作(8.8%)或偶尔承担一些工作(5.8%),36.3%的老人在家承担家务(13.0%)或照看小孩(23.3%),27.9%的老人在家休闲,6.0%的老人以其他方式度过退休生活(见表1)。根据李宗华的观点,老年人参与社会经济发展活动属于老年人社会参与的第一层次,参与家务劳动和社会文化活动属于第二层次的社会参与,而这两种层次的社会参与通常被认为是“老有所为”的两种重要形式[8]。依照此观点,本次被调查老人中,29.8%的老人参与了有偿性的社会经济活动,36.3%的老人参与了家务劳动,这两个参与比例都不太高。另外一个在问卷中测量老年人在社区中提供同辈支持这种无偿性社会活动的变量是,老年人是否在过去一年中为社区中有困难的老年人提供支持性服务。调查结果显示,40.7%的被调查老年人没有为社区有需要的老年人提供家务、照料、聊天解闷、就医和调解纠纷的服务(见图1)。

表1 老年人退休后的生活状况

图1 2013年老年人为周围生活有困难的其他老年人提供帮助的情况

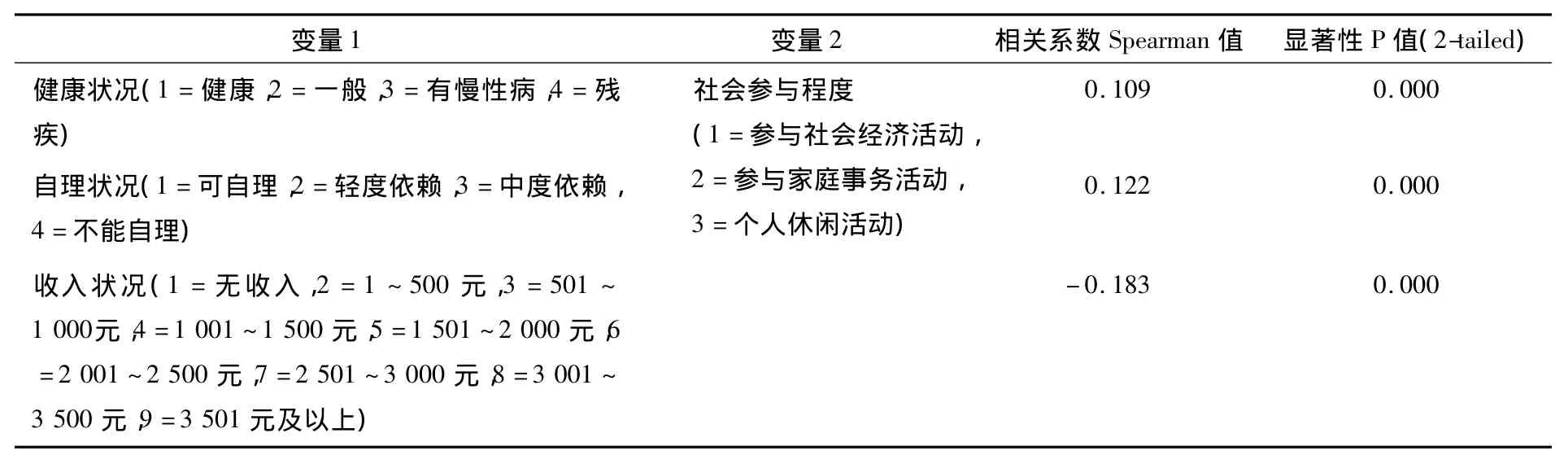

将老年人退休后的主要生活按社会参与程度高低划分,从事社会经济活动(包括继续从事全职性的工作、从事兼职性的工作和偶尔承担一些工作)为高程度的社会参与,参与家庭事务活动(包括承担家务和照看小孩)为中等程度的社会参与,参与休闲活动(在家休闲)为低程度社会参与。将老年人社会参与程度与身体健康状况(包括自评健康状况和生活自理状况)、收入状况分别进行简单相关分析,结果如表2所示。老年人社会参与程度和健康状况、收入状况都显著相关。这说明积极老龄化政策的制定,要同时关注老年人的健康、保障和参与。

表2 身体健康、经济需求和老年人社会参与程度的相关性

五、结论

就我国的情况看,建构积极的老龄化政策至少应着重解决三个相关问题:一是观念层面的障碍,二是老年人力资源闲置,三是参与机会缺乏。[9]中山市老年人口开发也要重视解决这三个问题,从观念倡导、优化制度环境、发展老年教育、开发就业岗位和增强老年人社会参与能力等方面着手。

积极老龄化的理念强调健康、保障和参与,这三者是相互联系、相互影响的,因此政府在倡导积极老龄化理念和制定“老有所为”政策时要注意融入健康、保障和参与的元素。在法律制度层面上,政府要出台反年龄歧视政策或法规,以立法形式保护老年人参与社会各项事务。

中山市老年教育发展主要集中在经济较发达镇区,而接受老年教育的老年人所占比例极少,多数老年人尤其是农村老年人没有得到应有的受教育的权利。很多老年人年老体弱,考虑到交通安全、时间精力和费用开支等因素,不得不放弃到老年大学学习的机会。因此,可依托社区开展老年教育,让更多老年人有机会参与学习。

中山市政府部门可学习国外促进老年人社会参与的政策,通过税收减免政策鼓励雇主雇用和继续使用老年劳动力,增加养老金给付水平或提供税收信用鼓励老年人继续就业,禁止就业歧视,建立灵活的劳动合同,改变工作环境(劳动时间、劳动条件和劳动强度要适应老年人的身体状况),完善劳动保障(为老年就业者购买工伤保险),创造社会氛围(政府和非政府组织进行舆论导向,嘉奖在社会参与中表现出色的老年人),以及开发各种增强老年人社会参与能力的社区项目。此外,政府相关部门要建立老年人力资源信息库,全面掌握老年人口的基本信息,并定期评估老年人社会参与需求,为老年人人力资源开发奠定基础。

注释

①③数据由中山市公安局于2014年1月提供。

②根据国际通行的标准,通常把60岁以上的人口占总人口比例达到10%,或65岁以上人口占总人口的比重达到7%作为国家或地区进入老龄化社会的标准。

[1]彭希哲,胡湛.公共政策视角下的中国人口老龄化[J].中国社会科学,2011(3):121—138.

[2]穆光宗.如何掘金老年人口红利[J].社会,2011(7):174—176.

[3]DU P,YANG H.China’s population ageing and active ageing[J].China Journal of Social Work,2010,3(2-3):139—152.

[4]邬沧萍,谢楠.关于中国人口老龄化的理论思考[J].北京社会科学,2011(1):4—8.

[5]中山市统计局,中山市人口普查办公室.中山市2010年人口普查资料[M].北京:中国统计出版社,2012:107—113.

[6]吴丽文,史俊平.老年护理[M].第三版.科学出版社,2012:1—2.

[7]裴晓梅.从“疏离”到“参与”:老年人与社会发展关系探讨[J].学海,2004(1):113—120.

[8]李宗华.近30年来关于老年人社会参与研究的综述[J].东岳论丛,2009,30(8):60—64.

[9]赵怀娟,朱艳松.老龄化研究新视角及其政策因应[J].中国老年学杂志,2012(32):1969—1971.