贾平凹:火焰向上,泪流向下

何映宇

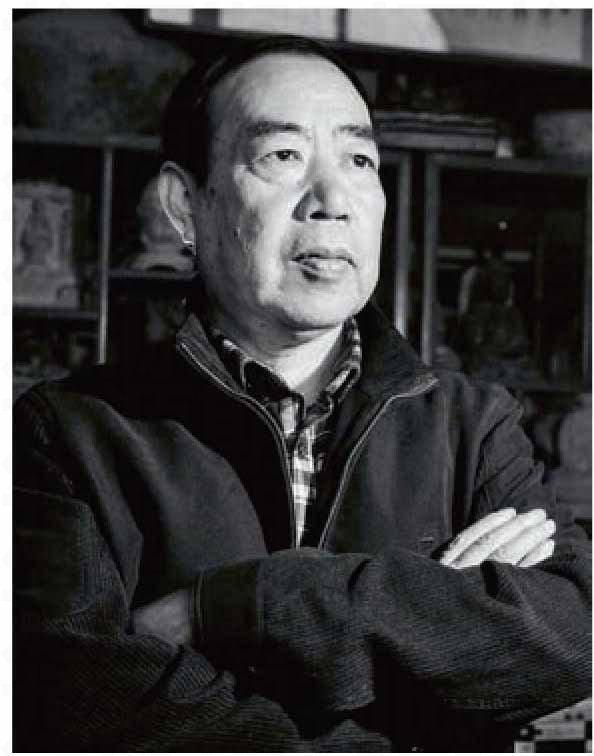

年过六旬,贾平凹也可以被称为“老汉”了,可是坐在记者面前的贾平凹,似乎和20年前《废都》扉页上的作者像并没有太大的差别。两鬓不见白发,一天两包的烟瘾还是那么大,说起话来,还是一口难懂的陕西商洛方言。老汉不老,老当益壮,他的写作,在最近10年,更可以说是老树新芽、遍地开花,他说:“60岁,才是一个作家的成熟期。”

2008年,他凭借长篇小说《秦腔》获得第七届茅盾文学奖,今年4月,华语传媒文学大奖将“年度作家”大奖颁给了贾平凹,5月15日,中国作协公布第八届茅盾文学奖参评目录,贾平凹的《老生》与《古炉》两部长篇入选,步入成熟期的贾平凹下笔如有神,创作力又达到一个旺盛的巅峰,也难怪在华语传媒文学大奖颁奖期间,有青年崇拜者见到贾平凹竟当众下跪,磕头行礼。

很多人不理解这位文学青年,觉得他脑残。其实每一次出版社给记者寄来贾平凹厚如砖头的新书,拜读之后,记者心里的钦佩之情也如滔滔江水,2005年的《秦腔》43万字,2011年的《古炉》67万字,2013年的《带灯》36万字,每一本都是一部现代中国的历史,每一本都是现代中国的成长缩影,而且文字绵密,力透纸背,绝非动辄千万言却空洞无物的网络小说可比。

殊不知,这样的写作背后,賈平凹付出怎样的辛劳。他对记者说:“你们看我写得快,其实我每本书都要写上三四稿,而且我不用电脑,你可以想象,稿纸都堆成什么样了。”

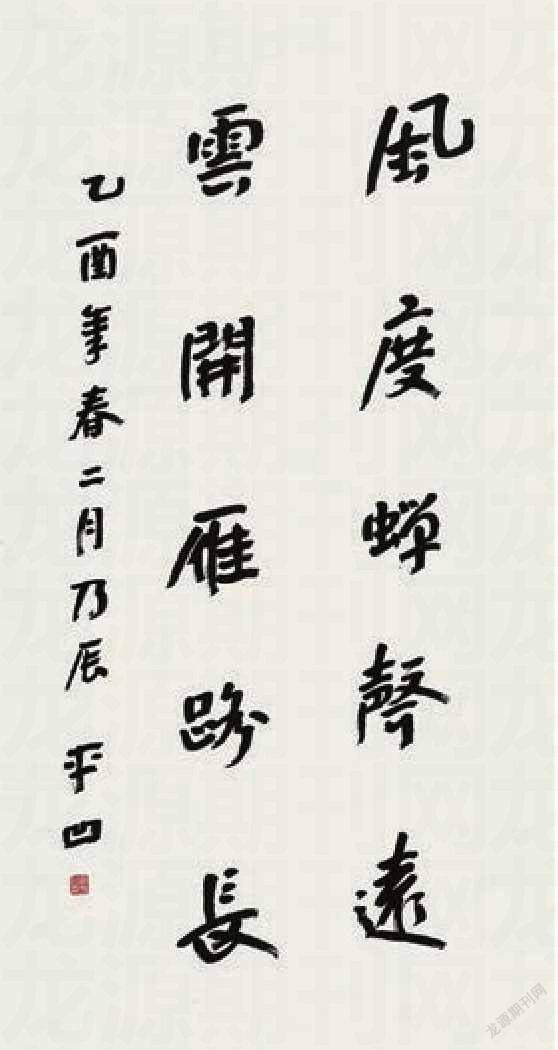

在《带灯》的扉页上,贾平凹写下了这样一段话:“或许或许,我突然想,我的命运就是佛桌边燃烧的红蜡,火焰向上,泪流向下。”一个燃烧自己的生命写作的作家,为我们的民族写下史诗,那样浓烈,像一坛老酒,越品越醇。

旺盛的创作力

《新民周刊》:这次你来上海,是为前诺贝尔文学奖评委会主席埃斯普马克先生的新书发布会担任嘉宾。你对诺贝尔文学奖怎么看?你获得过茅盾文学奖,也获得过鲁迅文学奖,近几年来,国内的文学奖评选争议颇大,你觉得国内这些文学奖的评选是否公正?

贾平凹:现在社会已经没有统一的标准,诺贝尔文学奖面对全球,别的国家有争议我们也看不太到,国内的文学奖一有争议,媒体一报道大家都看到了,就容易放大。另一个问题,诺贝尔文学奖毕竟历史悠久,从1901年开始已经有104年的历史了,时间长吧,肯定积累了很多经验,我们国内的文学奖才几年?时间还短嘛,经验不足我觉得也是很正常的。

《新民周刊》:这次《古炉》和《老生》也申报了茅盾文学奖的评选,有没有信心第二次获奖?

贾平凹:那不是我说了算的,我把我的任务完成了就好了。

《新民周刊》:近年来,你特别高产,长篇小说一部接一部,保持了非常旺盛的创作力,是不是都写得很顺利?有没有碰到困难?这种旺盛的创作力来源于何处?

贾平凹:我的小说有时候写得很艰难很痛苦,有时候写得很得意。写作都是这样,也要看你准备得是否充分,搜集的资料能否支撑你的写作,你投入的情感是否充沛,和你的小说最后呈现的面貌都有关系。

我其实没有写那么快,写作都是有一个过程的。大家看到我两年出一部长篇,其实前后拉扯起来,又是三四年的时间。

我到现在还是手写稿子,《古炉》60万字,前后手写的稿子有一麻袋。每一次写作,我都投入大量的精力和心血,主要还不是体力消耗,而是脑力消耗、感情消耗,表面上看起来好像很容易,其实每一次都会触动心里很多让人难过的事。

《新民周刊》:写《老生》时中断了三次?

贾平凹:我在自己的书房里写过一幅字:“书道唯寂寞,文章惊恐成”。和书打交道,一定是件寂寞的事,而文章越写越惊恐,觉得这也不对,那也不对。后来年龄大了以后写最近的这几部长篇,从没有说一稿写成的,都写了三四稿。比如说《老生》,现在成书的只有22万字,但是实际上我写了100多万字,写一遍,觉得不对,推倒重来,就这样写了几遍。改一遍,抄一遍。抄的时候,又感觉不对了,那就又重新来过,就这样写过4次。你想4次要多少字?这都是用笔一个字一个字写出来的。年轻的时候写起来快得很,年轻时思维敏捷,又有激情,事情也少,我记得我写《废都》,40多天就把草稿打完了。除了吃饭、睡觉、上厕所,一天可以写满10个小时,现在每天最多写4个小时,一般就写2个小时,就会觉得这里不对了,那里不对了,脑子也转不动了。

《新民周刊》:现在你的事情又多。

贾平凹:是啊,事情太多了,各种邀请各种会。所以我写小说的时候,喜欢专门跑到一个没电视、没报纸、没广播,也没朋友的地方,在那里,我可以专心写作。现在活动太多,你不去,他们就骂你,对你有意见,觉得你摆架子。比如你要采访我,我要是拒绝你,你也会对我有看法,这也正常。但是你要都应下来,那就天天都是活动,从早到晚都有,确实会干扰你,你根本没有时间静下心来写作,这也是我没法接受的。

年轻的时候天天想写,稍微把我感动一下我就想写,年龄大了以后,看到一个题材,想写,但是仔细一考虑,觉得也没啥意思,就罢笔不写了,现在写小说会更慎重。

万变不离其宗

《新民周刊》:你的小说在结构上总有新的变化,比如《病相报告》中的复调,《带灯》中一段一段有点像《圣经》又有点像中国古代的笔记小说,最新的这本《老生》将《山海经》融入其中,结构上,古代神话和现代人类社会的故事形成一种反差和对照,让人耳目一新。其实一直在求变?

贾平凹:人总得求新求变。我从20多岁开始写作,到现在60多岁,写了40年。当年和我同时代开始写作的作家,大部分已经不写了。作家这个行当,其实非常残酷,淘汰率非常高。如果你还是以前那种写法,谁看你写的东西?

求变这事,说起来容易,做起来特别难。一旦你形成了一种风格,要突破这种风格真不是件容易的事。从内容到写法上,想要突破自己,都要遇到很多难题。而且老年人和年轻人比,在很多方面都不占优势,自己必须要不停地学习和积累,做出一些变化,尽量每本书写得都不一样。但是万变不离其宗,你咋写还是你自己,充其量就是今天换这件衣服,明天换那件衣服,胖一件,瘦一件,可还是你。面对一个题材,你的能力怎么把握,来选取哪种形式写作。

《新民周刊》:《山海经》是不是你特别喜欢的一本书?为什么会选择这本《山海经》而不是其他的什么古籍呢?

贾平凹:有人说《山海经》是神话,可是在我看来,《山海经》记录的是当时真实的情况。你看它怎么写?走150里路,遇到什么山,山上有什么飞禽走兽,又走200里路,出现什么奇怪的动物植物,我觉得它写的都是真实的,不是什么神话,只是现在我们不了解当时的情况。它当时记载的那些山水河流,现在还在,你说书上写的那些动物怪异吧,现在我们不也经常会看到一些稀奇古怪的动物吗?你看《动物世界》里介绍的动物,很多以前闻所未闻,可它们真实存在。对不对?

而且你越读《山海经》越发现,中国人思维习惯的的形成,最早都是从那开始的。对山的阴面和阳面的不同看法,慢慢影响到中国人对外部世界的思维方式,这很重要,也是我特别感兴趣的一点。还有,《山海经》的写法上,它是一个山一个山往下写,很简单很平面,而我的《老生》就是一个村子一个村子往下写,把那百年的历史写出来,结构上正好借鉴了《山海经》的寫法。

《山海经》没有写人的问题,写的是神,那我在《老生》中选用的,就是前面它写山水的部分,没有选《山海经》写神的篇章。我写的,都是人与人关系的故事,用它们代替神话,我也很少写到山水,我觉得我选取的《山海经》的原著部分就可以承担这方面的功能。这样就形成一种对应和参照。我的想法是:世界就是这样的世界,思维就是这种思维,一直延续到现在。我是从这个角度来写作《老生》这部书的,也是从这个角度来思考《山海经》与现在中国的现实世界,以及我的这本小说的关系的。

《新民周刊》:如果把《山海经》引的原文从小说中抽离,其实对阅读也没有什么大的影响?

贾平凹:对,我小时候读《红楼梦》,《红楼梦》里的那些诗词,我也跳过,也一样看得懂。但我想总有人会读,读了,他就一定会有不一样的感受。

《新民周刊》:秦岭上有很多隐士,你在《老生》里也写到,你在那碰到了很多奇人。

贾平凹:是的,秦岭终南山历史上就是修道之士隐居之所,现在这样的人也多得很,据说有3000多人,有名有姓的有1000多人,包括外国人都有在那修行的。寺院也很多,但更多的则是闲云野鹤,在那搭个棚修行。

《新民周刊》:《老生》中写了大量人物的死亡,为什么这么写?

贾平凹:写的时候其实并没有意识到。有人跟我说你写了那么多死人我才觉得还真的是的,但其实在写的时候,这些都是自然而然发生的,在那个年代,死亡也太容易了,也太正常了,战争年代,死一个人算什么?“文化大革命”时死个人也不算什么。那时候非正常死亡那么多,只是因为媒体不发达,普通人不知道罢了。不像现在,和平年代死个人惊天动地。

《新民周刊》:你自己有宗教信仰吗?

贾平凹:我对佛道比较爱好,也不能说很有研究。不过我还是共产党员。因为我小时候生活的那个生存环境,乡下农村交通不方便,保留了很多原生态的东西。小时候就在那种环境中长大,耳濡目染的都是那些东西,长大后接触佛道的知识之后,容易对它们感兴趣。

我是农民

《新民周刊》:你们老家还保留着除夕夜到祖坟点灯的习俗吗?

贾平凹:我们小时候,这种习俗特别多,但是“文化大革命”之后就没有了,到改革开放后,这些习俗又慢慢恢复起来,连解放后消失的习俗也都恢复了。所以除了清明、冬至要到祖坟烧纸烧衣服之外,春节大年三十的晚上,也必须回老家,在门上点灯,坟上也要点灯烧纸。在我们那的习俗,如果这家的门上没点灯,那大家就认为这家人家已经没人了、死完了、绝后了。

我现在每年年三十,从西安开两个小时的车回去。很多在西安工作的人都会回自己的老家,天黑后把自己家的灯点上,你要在那儿就会看到,一片荒凉的山坡上,星星点点都是祭坟的灯。

《新民周刊》:这样的习俗年轻人接触得越来越少了。

贾平凹:是啊,去祭坟的主要还是一些老年人,年轻人这种观念比较淡了,他们不太会回去,他们最多在逢年过节时在城市的马路边烧些纸,这还算是能记得有这样的风俗的。我们家也是,我的孩子、侄儿、外甥也很少回老家。如果我不在了,他们更加不会回去。后来我一想,一代人对一代人负责,儿子对父母负责,父母对爷爷奶奶负责,不要指望孙子对爷爷有多好,能尽孝、祭祖,我觉得都靠不住。

《新民周刊》:你写过一本书叫《我是农民》,你是不是觉得自己骨子里还是个农民,现在住在西安城里,如何保持与农民土地的联系?

贾平凹:我住的地方离农村也不远,我的好多亲戚朋友都在农村,我和农村的联系没有断过。农村发生的事我比较了解。要是我在上海工作,离老家太远就不常回去,时间一长,关系就断了。

人都是要死的

《新民周刊》:为什么到《古炉》时才开始写“文革”?

贾平凹:以前也写过“文革”,只是《古炉》是专门写“文革”的长篇。

《新民周刊》:用这样一部长篇来写“文革”,是到了这个年纪会觉得“文革”的这段经历特别重要?

贾平凹:对,年纪大了以后,会回忆。我父母去世的时候,我非常忙乱,忙忙碌碌也就过去了。可是过了一两年,当我静下来坐在那的时候,往事突然涌上心头,突然之间,感到异常难过,眼泪忍不住就流下来了。可能你们经历过这样的事才会理解和体会我当时的心情。我父亲去世的时候我30多岁,还年轻,很痛苦,到我母亲去世的时候我年纪也大了,50多岁,见的死亡也多了,反而没有那么难过,觉得人都是要死的,每个人都要走到那一步,好像变得很理性。可是过了一段时间,一个人在房间里坐着的时候,突然想起母亲当时的一个眼神、一句话、一个动作,想到再也见不到她老人家了,马上感到非常痛苦,泪如雨下,这是自然而然的事情。对于历史,恐怕也存在这样的情况。

《新民周刊》:《病相报告》是我特别喜欢的你的一部长篇小说,我一口气就把它读完了,特别感动。你把在这样一个动荡的革命年代,主人公胡方和江岚的爱情故事写得惊心动魄不同凡响,我想知道,小说里的人物是不是都是有原型的?这故事是不是真實发生的?在《病相报告》里,我印象特别深的一点,主人公胡方为了保留住作为他和江岚爱情见证的那枚戒指,用刀子把自己的脚割开,把戒指藏在身体里,以至于自己都瘸了也在所不惜,这也是真事吗?

贾平凹:有原型。但戒指这事是另一个人的故事,我把它放到胡方的身上去了。

我的小说大部分都有原型,当然到我写完的时候,那个人就不是那个人了。在塑造人物的过程中,有原型有利于你的创作,特别是写长篇,四个人物四个原型,可以避免脑袋里混乱不清,想到这个原型就不会写乱。当然在写作的过程中,你会把别人的故事搬到他的身上去,到最后就不完全是他本人了,但是最早都有原型。

《病相报告》里的故事都是真实发生的,事实上我本人也参与到了这个故事之中。两个年轻人在延安谈恋爱,解放以后各种运动,两人始终没有见面,始终没有结合在一块。“文化大革命”之后,偶然的机会,他们得以重新见面。这个时候,曾经风华正茂的年轻人,年纪已经大了,都已经七八十岁。当时我经手了这事,还帮着老太太从北京来到西安,两个人都是很有名的人物。当时条件也不好,我们帮着寻了个房子,找了个煤炉子,让他们两人实现一生的愿望:能够在一起生活哪怕一星期、十天。可是出乎所有人意料,后来,他们只见了一面,那天晚上,那女的就坚决说要走,就走了。谁也不知道具体原因,不知道是咋回事。这事给我的印象特别深。真是追求了一生,苦了一辈子,在各种运动中遭受了那么多罪,那老头一生都想要迎接这次伟大的会面,结果就见了一面,两人就分开了。

《废都》:

小不忍则乱大谋

《新民周刊》:你有一部颇具争议的小说就是《废都》,《废都》被禁了之后,当时个人的生活状况是怎么样的?

贾平凹:一言难尽。都已经20多年过去了,那时候我痛苦得很,他们限制我做很多事,像纪念毛主席延安文艺座谈会讲话这样重要的政治会议不让我参加,不考虑我,就是另眼看待我了。

《废都》就是靠盗版不停延续它的生命,延续它的读者。社会上希望《废都》能重新出版的呼声也一直有,一直禁了20年才重新出版。

《新民周刊》:心里不舒服,但是也不争?

贾平凹:《废都》出版后,铺天盖地都是批评的声音,多了以后,有些事你就没有话语权了,一旦没有话语权了,你还能咋样?没法反驳,只能忍着。我也不喜欢和人争,争也争不清。你没有话语权,争不过他们,我就只能埋头写作。所以有的人说:你怎么写那么多呀?只有面对创作的时候,我的心才能放开,才能证明我自己。这方面也是个动力,越争越没结果,也影响我的创作。当我改变不了外部世界的时候,我只能修炼自己。一切以大的目标为前提,小不忍则乱大谋嘛。这些文坛和社会上的是是非非,我的原则就是不介入,我也毫无办法。这些年,我也从来不对各种话题发表我自己的看法,我觉得这太浪费时间了,太浪费精力了,再说我的性格也不是那种性格。

《新民周刊》:莫言接受我采访的时候说《丰乳肥臀》被禁了以后,他有三年选择了沉默,也没有创作,你的情况怎么样?是马上投入另一部小说的写作还是也罢笔休整了?

贾平凹:我们的情况不一样。母鸡一天下一个蛋,但它也有一个休整期,像我那个时候,就不下蛋了。