他玛博弈策略转化及其影响探究

张玉堂(天水师范学院外国语学院,甘肃天水741001)

他玛博弈策略转化及其影响探究

张玉堂

(天水师范学院外国语学院,甘肃天水741001)

《圣经》之基本架构是建立在二元论之上的,其中的博弈模式更是多样化。《创世纪》中对女人的压制也表现在其在发声博弈当中的边缘化。男性是博弈的操纵者,她们是被压迫的旁观者和直接受害者。尤以萨拉所表现的出人意料的沉默振聋发聩,从夏娃、利百加到他玛几位女性难得的发声中也可以窥见叙事者之偏见。对他玛的偏见和称颂也是源于二元论,作为大博弈中的敢于发声的新女性对于后世正确理解圣经的意义不言而喻。

《圣经》;女人;大博弈;他玛

《圣经》是人类之宝典,从字面意义来看,它代表着神的意志。但是对于这本圣书的解析究竟仅是见诸于教会的阐释还是文本当中,对于其中的人物话语的解析依据何在,这是长久以来争论的话题。本文以博弈论中两种博弈模式为探析角度,解读那个被弗莱在其巨著《伟大的代码:<圣经>与文学》中指出的:《创世纪》的故事是通过一个男性把世界“说”了出来的博弈领域当中的女人们的艰难处境,探讨其中的代表人物他玛缘何只有转换博弈策略才有取得貌似胜算的可能,进而解析出博弈中角色界定及出路不是完全源于上帝的启示,而仅是教会的宣讲,这一点对于人们正确理解圣经的意义,诚如约翰·加尔文《基督教要义》所言,[1]无疑是大有裨益的。

一、创世纪初期博弈情势解析

在《创世纪》中,最经典的角色是代表着绝对理性、无处不在、全知全能的上帝,他用宏大的叙述讲到:“要有光,就有了光。”这里不难看出,神是唯一的主角。当神完成了一切在创造第一个人时,他就用泥土造出来第一个人即亚当,这里有一个细节必须注意,上帝创造这第一个人之初和造出了人之后并未和亚当这个当事人有多少交流。话语的进行几乎完全是单向的,借用21世纪的词即uni⁃lateral(单边模式)可见创始之端倪。但必须指出,上帝为亚当的出世准备了几近完美的伊甸园。同时赋予了他叫出其他所有动植物名字的特权,这个男人立刻接受了使动物服从他的秩序。不难看出,上帝对于亚当的偏爱是显见的。

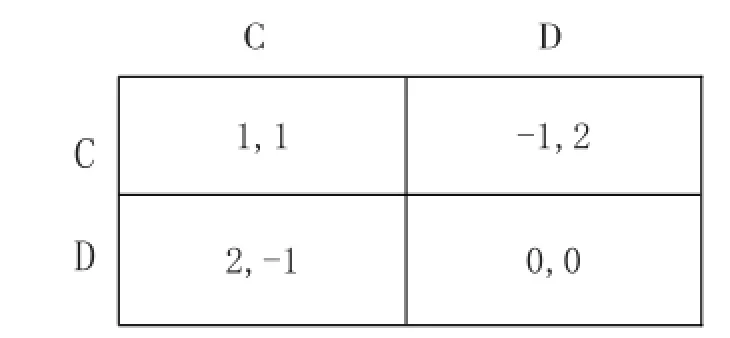

另外,对于犯有原罪的“囚徒”亚当和夏娃的处置也反映出了上帝厚此薄彼的特质,这里作为经典的博弈态势完全可以以图1展示。

图1 囚徒困境博弈图示

利用著名的“囚徒困境”博弈理论可以看出,亚当和夏娃成为罪人是因为偷食禁果进而即将受到上帝的惩罚。全知的上帝虽完全洞悉事件的经过却依然对他们的罪行进行了实际了解。依照博弈论分析就可以看出,摆在亚当和夏娃面前的有多种选择,如果亚当能证明夏娃有罪(他选择不与夏娃合作),则如夏娃不能证明亚当有罪的情况下亚当就会被认为是无辜的,则亚当会被奖励得2.抑或两者均坚持认为自己无罪,而且如上帝调查他们无罪过,二人会被认为不予奖励。具体博弈情势这里不做详述,但在“创世纪”的记录中,人们可以看出,亚当和夏娃都选择了作证,两人最后都得以“入狱”——离开伊甸园。在采取合作(C,表示不作证),两人各得1分;如果表现为不合作(D,表示背叛),他们均得到0.

即使这样,上帝对于两个罪者的态度也是迥然不同的。因为从上帝创造人伊始,上帝对于亚当的眷顾就非夏娃所比拟。从零和博弈角度加以对比,具体说《圣经》中“创世纪”的对局如图2所示:

图2 零和博弈初态势图

图2中的中线本应该是不偏不倚的,上帝原则上在博弈中应秉持公正,而博弈双方根据较为理想的博弈理论可以对博弈结果加以质疑乃至推翻它。但在创世纪的残酷现实中则是上帝先入之见认为博弈一方是“上帝的孩子”甚至选民,而另一方是“弃儿”或来自于肋骨的复制品,则公正的天平发生了倾斜。博弈的结果只能是亚当胜,夏娃绝对输!亚当受到的惩罚显然比夏娃的要轻得多。这种由创世伊始就决定的宿命不仅对于夏娃不公平,对于后来者萨拉、利百加等都无一例外。

如萨拉在决定拿什么献祭上帝这一问题上,丈夫亚伯拉罕独断专行,作为妻子和母亲的萨拉却未见有话语权,在博弈当中完全缺席。[2]德里达曾撰文“给予谁”谈到缘何女人是缺位的。不仅《圣经》,在诸多神话传说中的女性,都是被视为疯子、劣者和弱者来鄙视的。[3]

对萨拉等的描写如此,对《创世纪》中那位一出场就光彩照人的利百加的叙述也正是如詹姆斯·威廉姆斯所称的“原型母亲”。[4]她不但容貌俊美,而且还是处女——是上帝为男主人公安排好的迎娶对象。

利百加的出现符合并彰显了上帝的安排,似乎她是自己婚姻的主宰。但其实在这个博弈当中体现水井场景中最终决定婚约的是男人。而她只是和《启示录》中象征意义上的新娘没什么两样。[5]找到了归属的新娘仅仅是为丈夫传宗接代的工具而已。这样和上帝对亚当、夏娃乃至于后来者亚伯拉罕的允诺一脉相承。在作为博弈的参与者还是旁观者的角色抉择当中,夏娃、萨拉和利百加这三位女性无疑是处于被动情境的,没有她们的储备,他玛的发声几乎可以断定是无从谈起的,而他玛的通过呐喊式的发声博弈则是出于自卫目的的主动行为。

二、《创世纪》中艰难博弈为生存而发声的他玛

自从禁果让亚当、夏娃得到了性的知识,男女关系就变得更为疏离,女人不再是来自男人肋骨的wo-man,正是她的意识解放才得以有了knowl⁃edge,从而成就了自己作为堕落过程中主导者的角色,甚至她可以将耶和华也置于事外并大声宣布“我在神的帮助下创造了一个人!”(4:1)

后来者他玛对性的认知则更富有传奇色彩。为了自己的生存,他玛对于人类被逐出伊甸园时上帝“增加你怀胎的苦楚”的告诫似乎全然不顾。当然他玛的出现不是突然的。在《创世纪》中,女人那种如今似乎被认为天经地义的创作作用——生育被嫁接到了男人身上,在上帝这个男性神生出来亚当之后,亚当又生了夏娃,实际上是男人生出了女人。那么女人是谁?长期的基督教传统将女人定义为“撒旦的教士”。但是《圣经》里从故事字面意思看女性也出现了一个由被动参与者到向主动出击者的博弈角色转变,由最初夏娃被生到她必须生孩子,萨拉借腹生子,利百加的“我愿意”,还有通过“强奸父亲”罗得而生孩子的俩女儿,最后还有胆敢自主出去而受辱的底拿都逐渐表现出了《圣经》中的女人们的变化。到了他玛的故事里,这一转变终于到了一个分水岭,他玛成为《创世纪》乃至整部《圣经》里为数不多的正面女性人物之一。毋庸置疑,分水岭的标志是他玛对自己参与博弈的角色的认识转变开始的,其所产生的作用也是振聋发聩的。长期以来,他玛一直都是被动体,一直是犹大和他的儿子们的施动抑或不施动的对象。但在第11节末尾,她倒是两个表示依从或退避之意的动词的主语,即离去(go off)和留居(dwell)。为何?

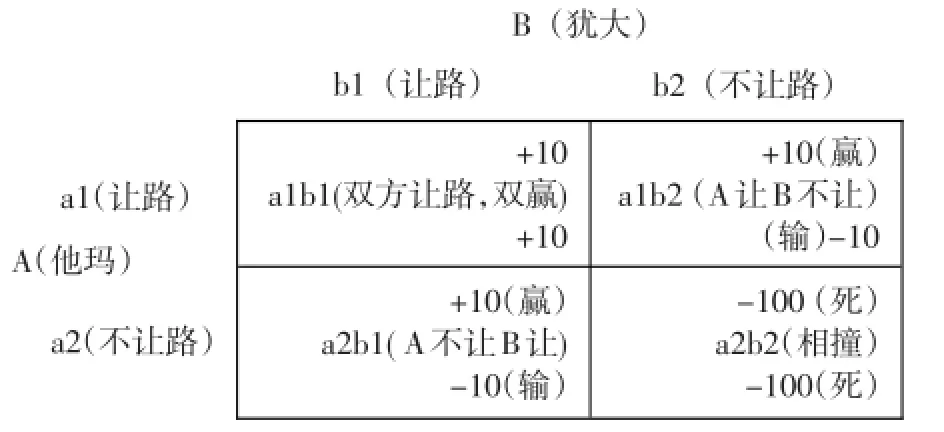

这时她已被逼到墙角,退无可退了。犹大对他玛说:“你去,在你父亲家守寡,等我儿子示拉长大。”他玛知晓她在犹大心里成为致死其两个儿子的元凶了,如果返回父亲家里再想回来的可能性几乎为零。这样一直扮演“哑巴”的他玛必须采取行动来维护自己的生存权利。从博弈论的图3所示更能明确无误地看出,他玛的选择是前所未有的,虽然模式并无创新,但是博弈策略抉择之艰难却是难以想象的。

当他玛等到犹大来到城门口时,他玛一连串机智的话语为自己赢得了主动。他玛说:

你要与我同寝,把什么给我呢,……(38:12~18)

这些富具智慧的提问使得他玛如尝所愿:他玛终于从犹大处怀了孕。尤其是当犹大要将他玛烧死时,他玛从犹大处得到的信物派上了用场。[6]她的质问挽救了自己的生命,她说:

这些东西是谁的,我就是和那个人怀的孕。请你认一认,这些都是谁的?(38:25~26)

这些质问不如犹大先前那样简短无情的命令那样只需个位数表达,却一样举足轻重。他玛不但实现了生子的愿望,最后竟然成为耶稣的祖先,她的地位得到了空前提高。

从博弈论视角看,他玛已完全摆脱了如夏娃、萨拉和利百加所处的博弈模式,而是直接选择了和犹大之间对决“谁是懦夫”博弈。[7]如图3所示:

图3 谁是懦夫博弈图示

假设俩人A和B驾驶在只有一个车道的公路上相对行驶,谁都不让路双方可能车毁人亡,但谁让路就成了“懦夫”。这样A和B就面临四种选择。当然对A来说,a2b1为最佳选择,而a2b2是下下策。但是在他玛和犹大的博弈中,他玛在毫无别的选择的情况下就直接选择了a2b2或者a2b1,即使那样她极有可能遇到毁灭,但是这种貌似“零和博弈”的选择的结局却是在选无可选的绝境之中被置于死地而后生,最后的结局却是a2b1,他玛实际得到了+10,那样则意味着上帝所钟爱的男人——犹大就成为了不争的懦夫。

到这里,似乎他玛的故事和她的语言应该是可以确保她的胜利了,但是米柯·巴尔却认为女人是故事的失败者,因为他玛既未得到示拉也未得到犹大。不过,他玛处于目的的正义性,她的行为成为耶和华实现亚伯拉罕家族“后裔多如繁星”的计划一部分,她的自身勇于维护社会规范、传续后代的责任感使得这一次她的性不再是给男人带来灾祸,相反却被认为是“有义”,成就了一个异族寡妇成为大卫和耶稣祖先的显赫地位。这也是这一震撼人心的大博弈得以永载史册的标志之一。

三、结论

从他玛参与博弈的抉择最后获胜可以看出,在迫不得已之际,他玛果断跳出以往那种唯唯诺诺、始终处于被安排博弈位置的女性境遇的必要性。可以看出策略的转化改变的不仅是他玛的个人命运,也给后来其他女性参与博弈提供了博弈模式,改变了以往那种给人们的经验是女人只配甘愿屈居旁观者抑或祥林嫂式的受害者和似乎女人只是配做“第二性”的思维定势。[8]他玛的胜利显示所谓谁可以参与博弈这其实是一个伪命题。因为博弈是一种古老的游戏,仅从概念出发,汉语中博弈就有悠久的历史,《论语·阳货》认为博弈者乃是局戏和围棋对弈者。而苏轼《策别》则认为所谓博弈乃是赌博之类的活动。从参与博弈的奕者的角度来看,奕者尤其是西方认为两个或数个决策主体依据对自身能力的了解,做出有利于自己的行为理论。现代博弈论更强调对弈主体的平等性,如此则夏娃、萨拉和其他后来者他玛似乎就不具备所谓现代性意义上的博弈,但是创世伊始之例证却足以揭示,事实上的博弈从他玛乃至其以前的女性就已经存在。可以看出,他玛的胜出意义之一是对于当下理解女性问题有其不争的重要性。另外那种非此即彼动辄指责中国为godless国度的说法似乎诚如当初压制、贬低女性一样,此种成见尤其在当下国际大博弈的棋局中正确理解奕者的对弈资质和对于后世正确理解《圣经》是大有裨益的。

[1]布鲁斯M.麦慈格.新约正典的起源、发展和意义[M].上海:上海人民出版社,2008:237.

[2]德里达,著.解构与思想的未来[M].夏可君,译.长春:吉林人民出版社,2006:160.

[3]尼采,著.悲剧的诞生[M].赵登荣,译.桂林:漓江出版社,2007:48.

[4]刘意青.《圣经》的文学阐释[M].北京:北京大学出版社,2004:50.

[5]南宫梅芳.圣经中的女性:创世纪的文本和潜文本[M].北京:社会科学文献出版社,2012:90.

[6]罗伯特·阿尔特.圣经叙事的艺术[M].上海:商务印书馆,2010:13.

[7]让·梯若尔弗登博格.博弈论[M].黄涛,译.北京:中国人民大学出版社,2010:90.

[8]西蒙娜·德·波伏娃,著.第二性[M].郑克鲁,译.上海:上海译文出版社,2011:9.

〔责任编辑王小风〕

B971

A

1671-1351(2015)04-0120-03

2015-04-26

张玉堂(1972-),男,甘肃崇信人,天水师院外国语学院副教授,硕士。