高水平运动员角色认同的心理干预实验研究①

宋湘勤 张志如(.北京师范大学体育与运动学院 北京 00875;.首都体育学院学生处 北京 00088)

高水平运动员角色认同的心理干预实验研究①

宋湘勤1张志如2

(1.北京师范大学体育与运动学院 北京 100875;2.首都体育学院学生处 北京 100088)

摘 要:目的 通过实验研究,探索增进高水平运动员角色认同,进而提高运动员心理稳定性和比赛成绩的方法和策略。方法 通过问卷施测,选取70名运动员认同度较低的运动员,随机选取其中35名作为实验组,另35名作为对照组,按照预先设计的运动员认同实验干预方案,进行为期2个月实验干预。结果 (1)心理干预后,实验组和对照组高水平运动员角色认同(除社会认同维度外)存在显著性差异,实验组运动员角色认同水平高于对照组。(2)实验组心理干预后与干预前相比,运动员角色认同发生了显著性变化,运动员角色认同显著提高。(3)实验组实验前后在运动表现总体水平及其两个维度上均表现出了显著性差异,实验组运动员的运动表现显著提高。结论 “最佳比赛情景”表象法与思维改组法等相结合的侧重认知调整的心理干预方法能够提高运动员的角色认同与运动表现,并且对男女运动员均适用。

关键词:高水平运动员 角色认同 心理干预 实验

如何提高运动员的运动成绩,培养出更多更好更有才华的体育后备力量,是困扰教练员和相关体育科研团队的重要问题。运动员运动成绩的提高受多种因素的影响,运动员认同是其中一个非常重要的因素。运动员认同是指“个人对自己身为运动员角色的认同程度”,即个人觉察自己是一位运动员,是在其所拥有的自我概念当中有关自我认同的部分,属于认知因素[5]。美国心理学家艾利斯的认知理论发现,认知是决定行为产生的关键因素,行为的产生不是直接由外界的刺激所引起的,而是由主体对外界刺激的认知与评价引起的,也即认知导致行为的产生[1]。按照艾利斯的理论,运动员认同高的个体,运动投入多,比赛成绩也好。国内外的大量科学研究和众多体育工作者的实践经验也恰恰发现,运动员认同度高的个体,的确会较全心的投入运动训练,也会较专注于运动表现,运动满意度也较高,运动成绩也相应较好[6-9]。因此,在体能训练与技术训练水平均达到较高程度,不易继续突破的时候,要继续提高运动员的比赛成绩,提高运动员在训练比赛中的投入程度,关键因素是运动员从心理上是否认同其运动员角色。只有运动员认同度得到提高,他们才会更主动地投入训练和比赛。探索提高运动员认同的方法和策略,是提高高水平运动员运动表现和比赛成绩的重要途径。

1 研究目的

该研究采用实验组和对照组比较的方式,通过对实验组进行实验干预,探索增进运动员认同,进而增进运动员比赛成绩的方法。

2 研究方法

2.1研究对象

为了保证运动员认同度的同质性,首先通过问卷施测,挑选出70名认同度低的运动员,然后,从中随机选出35名作为研究组,另35名作为对照组。

2.2测量工具

(1)选取“运动员角色认同测量问卷”[5],该问卷包括5个分量表:自我认同(5个项目)、积极情感(4个项目)、消极情感(4个项目)、社会认同(5个项目)、行为排他性(6个项目),共24个项目。运动员认同问卷的测量学指标较好,是测量运动员认同的有效工具。

(2)自编“运动表现问卷”,分为“平时训练表现”与“竞赛表现”两个维度。

2.3实验干预方法

2.3.1实验时间

1次/周,50~70 min/次,共8次,整个干预时间为2个月。

2.3.2实验干预方案

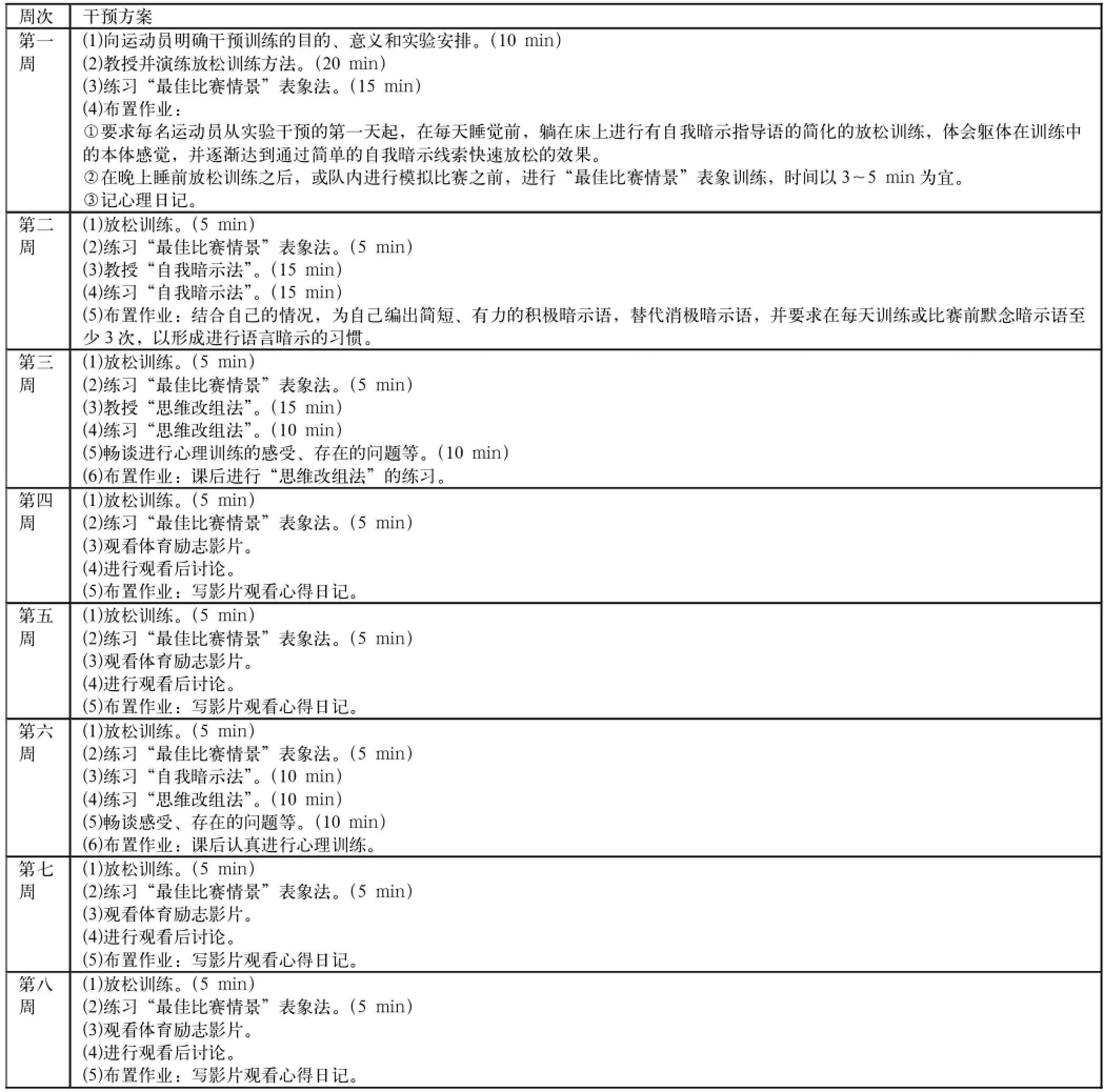

结合以往的研究成果和相关的知识经验[2],制定侧重于认知干预的实验方案,具体见表1。

3 结果与分析

3.1实验前,实验组与对照组在运动员角色认同及其各维度上的同质性分析

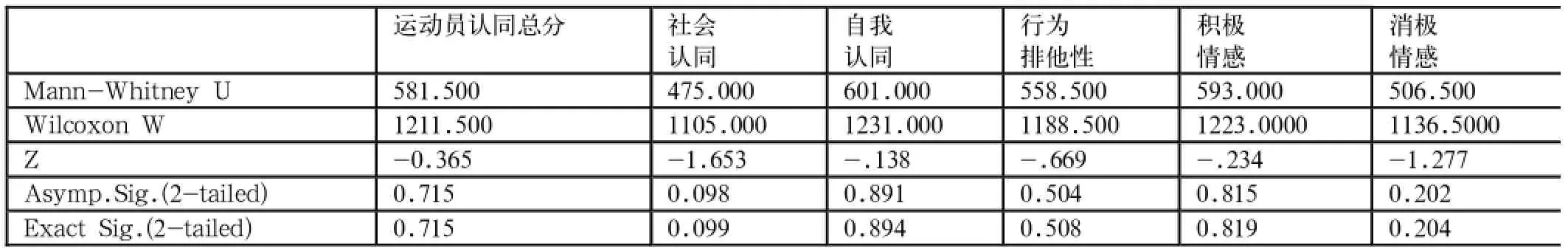

实验前,对实验组与对照组的运动员角色认同及其各维度采用Mann-Whitney U检验法,即威尔柯逊(Wilcoxon)秩和检验法比较差异[3],结果见表2。

从表2可以看出,实验前,实验组与对照组间运动员的认同水平及其各维度没有显著性差异。说明实验前,对照组与实验组运动员认同总体水平及其各维度同质。

3.2实验后,实验组与对照组在运动员角色认同及其各维度上的比较

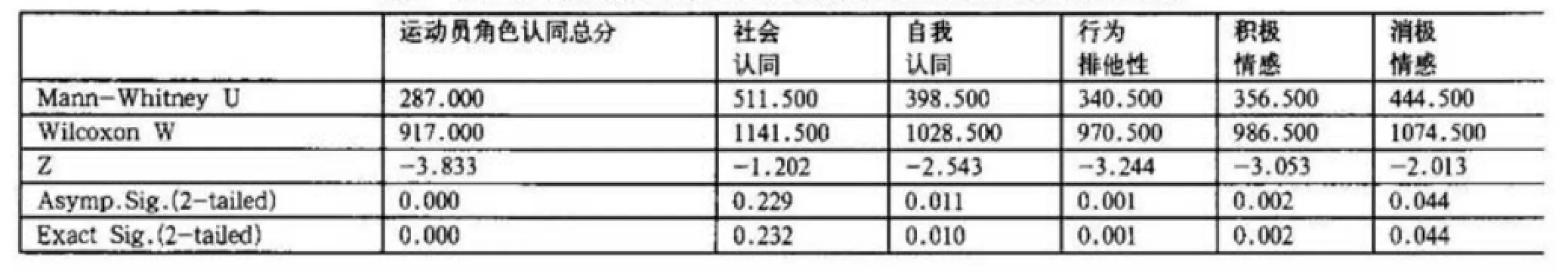

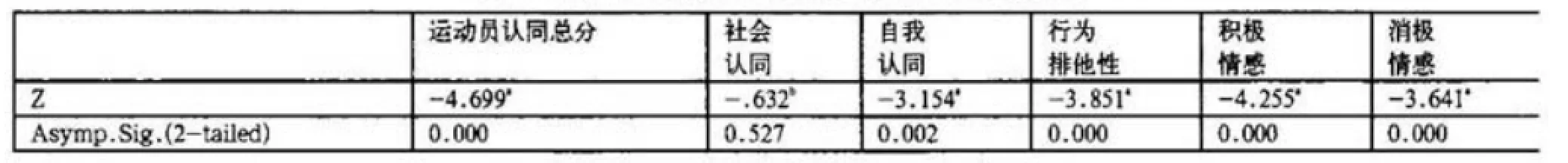

实验后,对实验组与对照组的运动员角色认同及其各维度进行Mann-Whitney U检验,结果见表3。

从上述结果可以看出:实验干预结束后,实验组与对照组在运动员角色认同总体水平及其四个维度(自我认同、行为排他性、积极情感、消极情感)上存在显著性差异,在社会认同上不存在差异。进一步分析发现,实验组在运动员认同总体水平及其四个维度上的得分显著高于对照组,由于实验组与对照组实验干预前运动员认同得分没有显著差异,并且社会认同涉及其他人对运动员的看法,是不可控因素,不存在实验干预的即刻效应,所以可以说,实验干预是有效的。

3.3实验组干预前与干预后运动员角色认同的比较

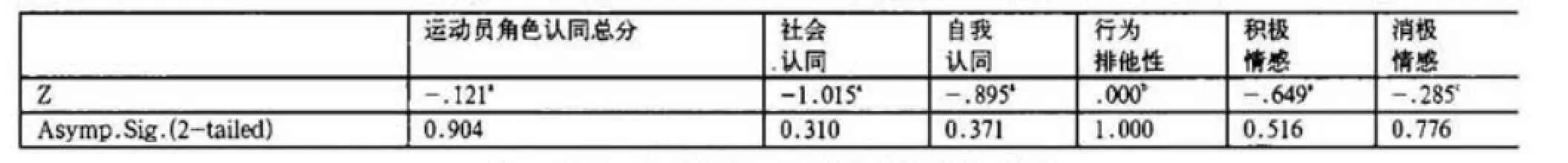

对实验组进行实验干预前与干预后的差异检验,结果见表4。

从表4结果来看,实验干预前后,实验组在运动员角色认同总体水平以及四个维度(除社会认同以外)上都表现出了显著的差异,实验后得分高于实验前。由于社会认同涉及其他人对运动员的看法,是不可控因素,因此不存在实验干预的即刻效应,所以,这一结果再次证明实验干预对提高运动员角色认同是有效的。

3.4对照组干预前与干预后运动员角色认同的比较

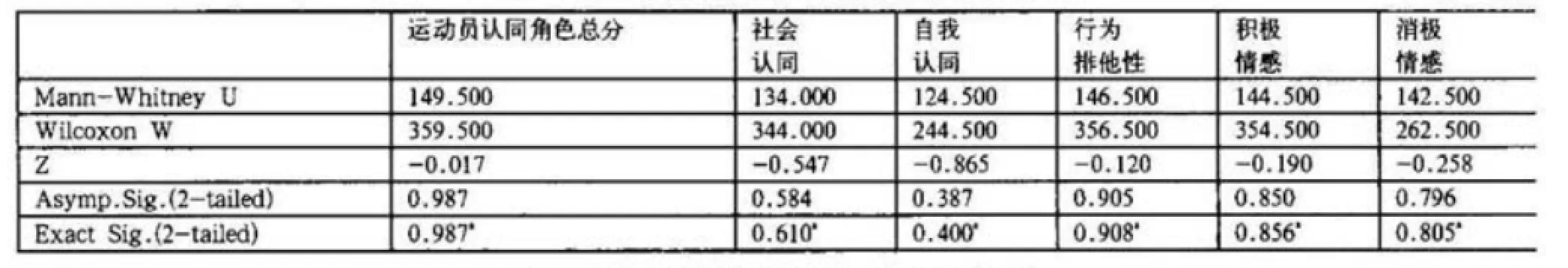

对对照组进行实验干预前与干预后的差异检验,结果见表5。

从表5结果来看,实验干预前后,对照组在运动员角色认同总体水平以及五个维度上都没有产生显著的差异,这进一步表明实验组运动员角色认同的变化是由于实验干预的结果,而不是由于实验组成员运动员认同水平自然提高所致。

从实验组与对照组组内、组外结果的比较可以看出,与对照组相比,实验组在干预后运动员认同发生了显著的变化,说明我们的干预训练是有效的,从而证明运动员认同不是稳定不变的,而是具有可塑性,可以通过教育培养、训练提高。

3.5实验干预效果的性别差异

对男女运动员角色认同进行实验后差异检验,结果见表6。

表6结果显示,实验干预对男女没有产生显著差异,即本研究中的干预方法对男女运动员的效果相当。这说明,该研究所采用的实验方法对男女运动员都适用。

3.6实验组干预前与干预后运动表现的比较

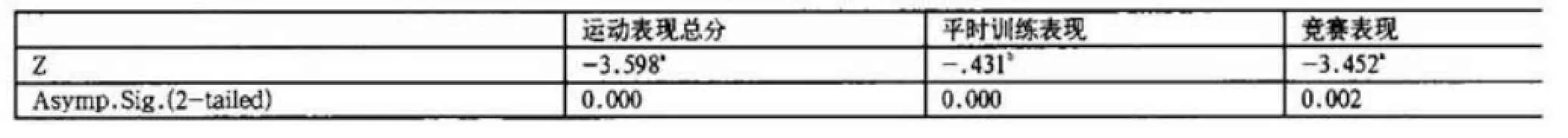

对实验组进行实验干预前与干预后的差异检验,结果见表7。

从表7结果看,实验干预前后,实验组在运动表现总体水平及其两个维度上均表现出了显著性差异,实验后得分高于实验前。这说明,实验组运动员的运动表现得到了提高。

4 结果

表1 实验干预方案

表2 实验前,实验组与对照组在运动员角色认同及其各维度上的比较

(1)心理干预后,实验组和对照组高水平运动员角色认同(除社会认同维度外)存在显著性差异,实验组运动员认同水平高于对照组。

(2)实验组干预后与干预前相比,运动员角色认同发生了显著性变化,运动员认同显著提高。

(3)实验组实验前后在运动表现总体水平及其两个维度上均表现出了显著性差异,实验组运动员的运动表现显著提高。

(4)本研究设计的实验干预方法能够提高运动员认同水平,并且对男女运动员都适用。

5 结论与建议

(1)可以采用“最佳比赛情景”表象法、自我暗示法、思维改组法、观看励志影片法等方法改变运动员的认知,提高运动员认同。

(2)心理训练不是一日之功,需长期、系统、持之以恒地练习,才能取得效果。本文中提到的关于提高运动员认同的心理训练方案仅是一种探索与尝试。如何提高运动员认同,进而提高运动员的运动表现与运动成绩还有很大的空间等待我们去继续研究,希望本文的研究能对后续的研究有一定的借鉴和启发。

表3 实验后,实验组与对照组在运动员角色认同及其各维度上的比较

表4 实验组干预前与干预后运动员角色认同的比较

表5 对照组干预前与干预后运动员角色认同的比较

表6 实验干预队实验组干预效果的性别差异检验

表7 实验组干预前与干预后运动表现的比较

参考文献

[1]汤臻译.心理咨询与治疗理论[M].北京:世界图书出版公司,2008.

[2]丁雪琴,殷恒婵,编著.运动心理训练与评价[M].北京:文津出版社,1997.

[3]吴明隆,编著.SPSS统计应用实务[M].北京:中国铁道出版社,2001.

[4]殷恒婵,宋湘勤,于玥.运动员认同测量工具的研制与检验[J].体育科学,2009(8):61-64.

[5]BREWER B W,VAN RAALTE J K,LINDER D E.Athletic identity:Hercules’muscles or Achilles’heel [J].International Journal of Sport Psychology,1993,24:237-254.

[6]BREWER B W,VAN RAALTE J K,LINDER D E.Development and preliminary validity of the athletic identity measurement scale[C].Paper presented at the annual meeting of the North Amercian Society for the Psychology of Sport and Physical Activity,Monterey,CA,1991.

[7]BREWER B W,SELBY C L,LINDER D E,et al.Distancing oneself from a poor season:Divestment of athletic identity [J].Journal of Personal and Interpersonal Loss,1999,4:149-162.

[8]TASIEMSKI T,KENNEDY P,GARDNER B P & BLAIKLEY R A.Athletic identity and sports participation in people with spinal cord injury [J].Adapted Physical Activity Quarterly,2004,21:364-378.

[9]PEARSON R E,PETITPAS A J.Transitions of athletes:Developmental and preventive perspectives [J].Journal of Counseling and Development,1990,69:7-10.

中图分类号:G80

文献标识码:A

文章编号:2095-2813(2015)05(c)-0189-03

作者简介:①宋湘勤(1978,2—),女,汉,副教授,湖南沅陵人。张志如(1976,12—),男,汉,讲师,山东微山人。