地铁车站地区地下空间利用研究——以厦门轨道2号线湖滨中路站地区为例

魏晓云

(厦门市城市规划设计研究院福建厦门361012)

轨道交通建设主要依托城市地下空间,以站点为核心,地铁车站地区的立体商业网络、交通网络格局具备了开发基础,通过一体化衔接,有利于引导车站及邻近地块地上、地下空间的综合利用,实现车站空间立体化、集约化、人性化的开发建设。因此,地下空间系统化开发和多功能利用成为地铁车站地区开发的重要特征。

厦门城市目前地下空间开发还以单宗地块的配建开发为主,主要满足停车及部分地下商业功能。在厦门市推进轨道交通建设的同时,如何以轨道建设为契机,整合、促进、提升城市地下空间的开发利用是城市规划研究的重要课题。本文以厦门市轨道2号线一期工程综合开发规划为例,分析探讨车站地区地下空间开发模式及规划思路。

1 沿线地下空间开发现状

规划对线路站点为核心500~1000km范围内的地下空间开发情况(见图1)进行梳理,发现沿线地下空间开发的项目约360个,主要集中在本岛和海沧中心区段。地下开发深度一般为一层,少量二层,个别项目开发至地下三层,主要功能基本为地下停车库。

现状地下商业开发仅有本岛中东部6个项目,分别为工人体育馆、蔡塘社区发展中心、宝龙国际中心、观音山广场、海峡明珠和五缘湾墩上地下商业街。

总体来看,沿线地下空间开发缺乏系统性,依托轨道建设契机对地下开发及系统建设是厦门地下空间开发的趋势。

2 车站地区地下空间功能分析

影响地铁车站综合体及车站地区地下空间开发利用的主要因素是功能的分析与选择,包括地区功能需求及车站主体的功能要求。

2.1 城市功能需求

城市功能需求往往体现在以下两个方面。

(1)交通可达性的要求

地铁作为快速高效的公共交通工具,缩短中长距离的交通出行时间,促使更多的市民采用地铁最为主要的交通出行方式。而这种交通的便利往往在以车站为核心的200m半径区域更为明显。而通过地下空间一体化设计,有利于缩短乘客与目的地之间的步行距离,提升步行环境,提高出行的可达性和舒适性,为规划人性化的重要体现。

(2)城市功能与交通枢纽耦合的要求

城市功能特别是商业办公功能的提升应以公共交通可达性作为催化剂,通过与地铁车站的无缝衔接,充分吸引轨道交通人流提升人气,又为轨道运营提供充足的客流支撑。

2.2 车站主体功能

地铁车站主体的地下空间功能主要体现在三个方面。

(1)综合交通

地铁车站往往成为城市交通换乘和衔接系统中的重要节点。以地铁车站为核心吸引多种交通方式,形成交通换乘枢纽,吸引各方向客流并结合地下公共空间形成集散区域,是地铁车站主要的交通组织方式。

这种交通组织方式主要体现在公共交通换乘、地铁与机动停车换乘、地铁与步行联系三个方面。

(2)车站商业开发

车站商业开发主要包括站内、站外两类。地铁站内分为付费区和非付费区(可供自由通行,也称城市公用区)。站内商业通常设置在扩大的公用区内,主要供乘客顺路购物和等待时购物,在建筑结构上属于地铁站的一部分;由地铁站统一管理。站外商业是指在地铁站结构体外的商业,与地铁站分开管理,一种形式是在地铁站通往其他建筑物之间的地下步道两边开设店铺,由于过多的商业人流将使步道拥挤,因此商店一般进深不大;另一种是与地铁站直接相通的周围建筑物的地下商业空间,规模较大。地铁商业开发是地铁公司运营的重要收益来源之一[1]。

(3)市政配套

地铁建设必然需要统筹考虑与周边建构筑物地下空间、车库、地下管线、人防工程等空间的衔接关系,因此在地下空间开发时往往应预留必要的配套空间。

3 车站地区地下空间开发原则

3.1 整体规划,系统衔接

地下空间开发应基于城市整体规划的基础上,与地面项目开发、步行系统网络、交通设施布局进行系统衔接。规划应遵循整体规划的原则,加强系统化的分析,在规划阶段通过调整车站方案,引导项目开发,强化地下空间与城市结构、步行系统网络的有效衔接。

3.2 功能协调,合理适度

功能协调包括地面功能与地下功能的协调发展,既要根据地区及建筑功能定位、空间结构合理配置及科学布局,又要做好地面与地下建筑、设施及空间的协调,以及开发经济技术水平相协调,合理适度开发地下空间。

3.3 以人为本,交通优先

强调人性化的城市尺度、宜人活动的步行环境,提倡行人、公共交通优先的原则,结合地下空间规划合理布置交通设施,提供便捷的公共交通换乘系统,建立便捷交通网络,提升车站地区的整体可达性和舒适性。

3.4 近远结合,规划控制

轨道建设与周边项目开发可能不同步,因此有必要兼顾近期和远期建设的时序要求。地下空间开发规划应有良好的适应性和弹性,以应对城市发展的要求。

4 车站地区地下空间开发设计要点

4.1 开发条件分析

地下空间开发与地上开发相比较,建造和维护的费用较高。在土地综合利用价值和交通方式合理化等综合效益提升明显、经济收支盈余的前提下进行地下空间开发是合理的,也有利于城市集约发展。因此对于车站地区地下空间开发的规模、开发方式等应进行开发条件的综合分析,从地区区位、综合体开发功能及定位、交通及基础设施要求等方面综合评估确定地下空间开发的需求量和行人、地下停车网络。

4.2 公共空间设计

如何将人流引导到地下商业空间,并长时间停留是地下空间商业开发成功与否的关键。通过车站站厅与地下商业空间的无缝衔接,利用人的行为心里习惯,有意识引导乘客自然进入到商业区域。通过下沉式广场、开放式内庭等手法,增加地下商业空间的情趣,并尽可能通过自然通风采光、加强标示系统引导改善地下空间步行环境。

4.3 交通组织设计

地下空间的交通组织包括停车组织和人行组织。停车组织由于与地上部分开发结合密切,因此需要结合各自功能的特点进行统筹设计,对公建集中区的地下空间可采取整体开发、车库连通的方式,利用商业、办公、会展等功能停车分时段差异,交叉共享停车资源。人行组织则需要根据乘客不同需要设定动线,保障乘客便捷乘车,又兼顾商业需求。

5 车站地区地下空间利用实践—以湖滨中路站为例

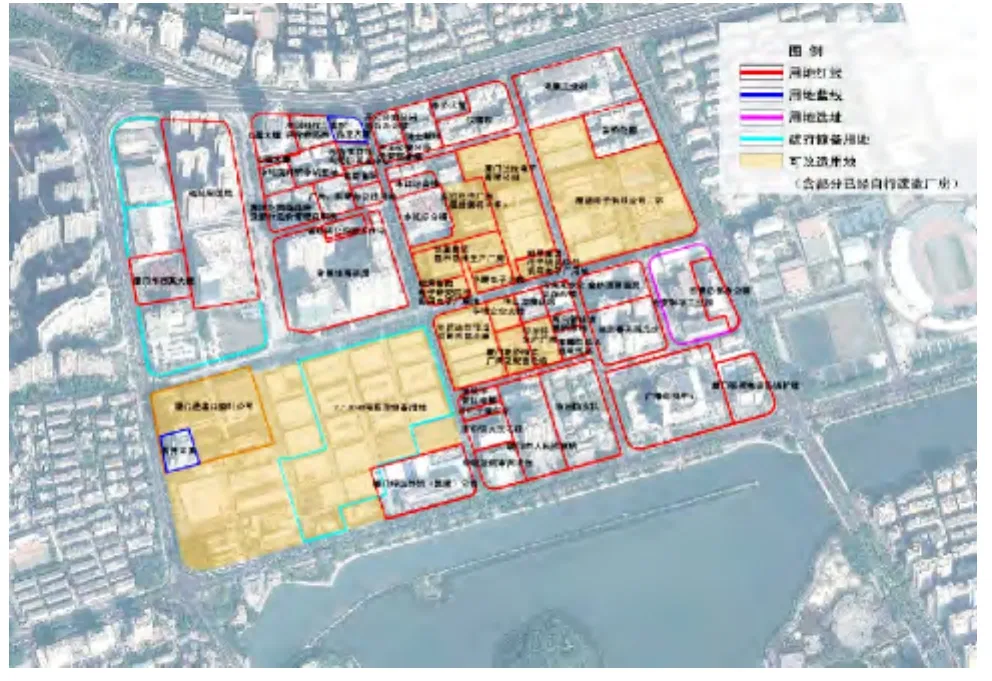

湖滨中路站为轨道2号线与5号线换乘站,站点东北侧工业拟收储为开发用地(见图2),用地面积合计28.92ha。

图2 湖滨中路站开发用地分布

车站周边现状主要以居住、行政办公用地为主,生活配套商业不足。同时依托换乘车站,规划拟结合开发地块建设商务办公集中区。

5.1 开发地块主导功能分析

结合所属区域特点及发展条件,车站地区定位为水岸休闲/企业战略基地,片区主导功能(见图3)包括:

(1)时尚购物街区

依托地铁换乘地块上盖市级时尚购物中心,搭配敞开式购物街区,将商务、旅游、休闲、购物有机结合。

(2)企业总部战略中心

结合片区中央商务区功能,面向国际五百强和国内优质企业,开发适宜作为区域总部办公、产品展示、商务接待功能的企业总部战略基地;兼具即时办公服务的商务中心(或直译“服务式办公室”),开发不同于传统办公模式的创新办公室出租形式。

(3)茶香风情旅游区

充分利用茶厂历史沉淀,开发兼具市级旅游观光和周边社区休闲、游憩功能的水岸风情旅游区。并最终通过休闲步道形式与滨北咖啡一条街、槟榔酒吧一条街串联于一体,形成环筼筜湖城市观光、休闲娱乐综合旅游功能区。

图3 湖滨中路站功能分区

5.2 步行系统网络规划(见图4)

地上步行系统主要分为两种类型,一种为依托规划道路人行道,一种为滨水和公园步行道。站点周边打通多条与站点直接相接的步行道,形成便捷的换乘步行系统。

图4 湖滨中路站步行系统规划

地下步行系统规划结合轨道站点周边综合开发,新增滨北外贸仓库地块地下步行商业街,与站点地下空间相衔接,形成安全、舒适的地下步行网络。

5.3 地下空间功能引导(见图5)

湖滨中路站点北侧居住区地下多开发为停车功能。站点综合开发地块地下可开发商业与停车的混合功能,其余城市设计范围内用地地下开发为配套商务办公的停车功能。

地下空间开发应根据步行系统规划要求,在相邻地块预留通道接入条件。

图5 湖滨中路站地下空间功能引导

5.4 上盖地块空间开发方案(见图6)

上盖地块地下空间开发层数为两层,地下一层包括车站换乘区、购物中心地下商业层和部分停车库;地下二层主要为站台和停车库。利用广场及市政道路的地下空间利用将车站与上盖地块连为一体。

车站乘客可通过换乘厅和地下通道直接接入开发地块,通过垂直交通设施进入建筑上部的商场与办公区,而地面商场也可通过空间连廊进行连通(见图7)。

5.5 地铁附属设施规划

地铁附属设施应根据开发方案统一规划、统一建设。规划将出入口、风井分为两类,A类为单独设置,B类为结合建筑设置。部分位于开发地块的出入口、风井结合建筑裙房统一设计,节约用地空间,提升外部环境形象。

图6 湖滨中路站上盖地块空间开发方案

图7 湖滨中路站人行动线分析

6 小结

地铁车站结合周边的商业、广场等公共开发空间,逐渐形成一定区域内的城市公共空间中心,发挥重要的沟通作用[2]。随着轨道交通的发展,车站地区地下空间的开发与利用日益受到关注,地下空间开发必然要与城市规划、地上建设紧密结合。因此,结合轨道建设有必要科学规划、统筹整合地上地下空间,合理有序适度开发,实现城市空间的集约化、可持续化的利用。

[1]蒋蓉,陈乃志.地铁地下空间的功能与可开发商业空间研究—以成都地铁1号线南段地下空间开发规划为例[J].四川建筑,2006.12.

[2]韩英姿.交通型地下空间与周边物业开发结合方式研究.百家论坛,第8期.