“好人”,抑或“好公民”:苏格拉底之死的政治伦理悖论及其现代回响*

冯书生

(天津社会科学院伦理学研究所暨《道德与文明》编辑部,天津300191)

【哲学研究】

“好人”,抑或“好公民”:苏格拉底之死的政治伦理悖论及其现代回响*

冯书生

(天津社会科学院伦理学研究所暨《道德与文明》编辑部,天津300191)

好人;好公民;苏格拉底;政治伦理

苏格拉底之死在根本上反映的或许不是哲人与政治的冲突,而是好人与好公民的冲突。如果将《申辩篇》的论证主题概括为“我是一个好人”,那么《克里托篇》的论证主题则可以概括为“我要做一个好公民”,在做好人与做好公民之间发生冲突时,苏格拉底选择了做好公民。由苏格拉底之死引发的好人与好公民的政治伦理焦虑在民族国家主导的现代社会有了不同于城邦时期的表现形态。在政治领域逐渐缩小的现代社会,好人似乎比好公民具有更加根本的意义,与此相应,好人教育似乎比好公民教育更为根本。

苏格拉底之死无疑是哲学上的一个重大事件,几乎所有具有影响力的西方哲学史著作都会提到它,并从各自的角度给予高度评价。黑格尔在 《哲学史讲演录》认为,苏格拉底之死是高度悲剧性的,而 “说它是悲剧性的,并不是就这个词的表面意义而言……只有当一个可敬的人遭遇灾祸或死亡的时候,只有当一个人遭受无辜的灾难或冤屈的时候,我们才特别称之为悲剧”[1]46;策勒尔在 《古希腊哲学史纲》中指出,“苏格拉底之死是他的事业的最伟大的凯歌,是他一生无上的成功,是哲学和这位哲学家的礼赞”[2]116;汪子嵩等人在 《希腊哲学史》中称赞道,“苏格拉底以自己的死亡使他的精神和思想获得了真正的荣誉和永恒的价值”[3]333。尽管在苏格拉底的真正死因上至今尚存在着争议,但是后人几乎一致地认为苏格拉底是蒙冤受死。问题在于,历史上的冤假错案绝对不是少数,为什么只有苏格拉底之死产生了如此深远的哲学意义?或如黑格尔所说,那是雅典人自己对的自己否定,“他们在苏格拉底那里只是谴责了自己的原则”[1]111;抑或如策勒尔所说,那是 “一桩严重的时代错误”[2]116。然而,古典文明早已离我们远去,单纯的雅典人之痛不应该成为后世人的纠结,时代错误的懊恼也会伴随着时代的转换而慢慢消散。苏格拉底之死一定是承载了更多的意义,才令后人以至活在当下的人同有切肤之感。

我们认为,苏格拉底之死之所以能够产生直让今人为之扼腕的威力根源在于它体现了 “好人”与 “好公民”的冲突,这一冲突内在于人的生存状态之中,只要人类社会尚不能达到马克思所说的消灭国家的状态,这一冲突将是永恒的,苏格拉底之死也将会继续成为人类灵魂之痛、精神之伤。关于苏格拉底之死的主流观点中,很多学者归结为是哲人与城邦的冲突,或者干脆说是哲学与政治的冲突,即使提到 “好人”与 “好公民”的冲突,也仍然从哲学与政治相冲突的视角进行分析,“好人”被等同于 “哲人”①相关文献可参见孙磊《哲人与城邦——重新思考苏格拉底之死问题》,《现代哲学》2013年第2期;周荣《哲人与城邦的冲突——苏格拉底和马克思的生存境况及启示》,《人民论坛》2011年第35期;马寄《哲学与政治之间的错位——以苏格拉底和孔子为例》,《中南大学学报》(社会科学版)2008年第2期;曹裕华《哲学与政治:论苏格拉底的审判》,《贵州大学学报》(社会科学版)2006年第2期;田海平《事件背后的哲学话语——论苏格拉底之死》,《开发时代》2000年第6期。。如果说把 “好公民”和城邦或者政治直接联系起来,还是可以理解的话——毕竟古希腊语的 “公民”与 “城邦”同根同源,那么把 “好人”等同于 “哲人”来分析,似乎就很难说通了。因为 “哲人”是指爱智慧的人,“好人”则是指善良的人、优秀的人。我们很难在 “哲人”与 “好人”之间直接划等号,尽管古希腊的哲人往往都是有德性的人。尤其是在知识与德性实现彻底分离的现代性语境下,将哲人等同于好人来理解更是说不过去,甚至有混淆视听之嫌。当然,我们不能否认从哲人和城邦的冲突视角来解读苏格拉底之死有其合理之处,但是仅仅从这一视角来解读,无法说明苏格拉底之死所具有的意义永恒性。一个没有哲人的世界是一个缺乏精神向导的世界,但绝不意味着是一个不值得生活的世界;反而可能有更多的人陶醉于精神安乐死,从而提高了整体幸福感。笔者提出苏格拉底之死在根本上体现的是“好人”与 “好公民”之间的冲突绝非是主观臆想和捏造事实,其最直接的文本根据存在于柏拉图留给我们的 《申辩篇》和 《克里托篇》中。

一、《申辩篇》:我是一个好人

《申辩篇》记述了苏格拉底受审当天的情景。苏格拉底被控诉有两条罪名,一是腐蚀青年,二是不敬神②“苏格拉底有罪,他腐蚀青年人的心灵,相信他自己发明的神灵,而不相信国家认可的诸神。”(柏拉图《柏拉图全集》第一卷,王晓朝译,人民出版社2002年版,2007年重印本,第10页)对此,色诺芬有类似的记载:“苏格拉底的违犯律法在于他不尊敬城邦所尊敬的诸神而且还引进了新的神;他的违法还在于他败坏了青年。”(色诺芬《回忆苏格拉底》,吴永泉译,商务印书馆1984年版,2013年重印本,第1页)。这都是莫须有的罪名。苏格拉底并非不敬神,而是主张理性地看待神;他也并没有腐蚀青年,只是有一大批的年轻追随者,学习苏格拉底运用人的理性来思考和质疑传统观念。苏格拉底本人深知对他的直接指控只是指控者为了获得陪审员赞同的冠冕堂皇的借口,问题的关键在于他所传播的观念冒犯了构成当权者统治舆论和思想基础的传统观念,而当时的很多普通民众仍然是传统观念的习惯性保持者。所以,苏格拉底在法庭上的申辩并没有首先直接针对不敬神和腐蚀青年这两条指控罪名开始,而是回应了长期流传的对他的偏见和误解:“苏格拉底犯有爱管闲事之罪,他对地上天上的事物进行考察,还能使较弱的论证击败较强的论证,并唆使其他人学他的样。”[4]4之所以会如此,苏格拉底认为,是因为他指出了人们,尤其是当时有名望的人所持观点的荒谬性,证明了他们自以为有智慧,事实上却一无所知,从而激怒了他们,导致这些人把一些并不属于他的似是而非的罪名安在他头上。

在做了这些铺垫之后,苏格拉底针对法庭对他的直接指控进行了正面申辩。根据柏拉图对话集中的 《申辩篇》记载,可将苏格拉底的具体申辩过程总结概述如下:

苏格拉底:既然说我腐蚀青年,那么谁在使青年学好,陪审员、法官还是法庭上的听众?

指控者:除了苏格拉底,所有雅典人都在使青年学好。

苏格拉底:以驯马为例,所有人都在使马变好,还是只有为数很少的驯马师在使马变好?

指控者:驯马师在使马变好。

苏格拉底:对于其他动物,不也一样吗?如此,如果承认只有驯马师才能使马变好,并且认可由此推出的结论,那么指控苏格拉底一人在使青年变坏就是自相矛盾。进而,指控者承认,“恶人对与他们有密切交往的人产生坏影响,好人则对他们产生好影响”,而且无人宁愿受到与之交往者的伤害,而不愿从他那里得到益处。

苏格拉底:既然指控我腐蚀青年,那么我如此做是有意的,还是无意的?

指控者:我认为是有意的。

苏格拉底:既然在与青年们最接近的邻居中,恶人总是对他们产生坏的影响,好人总是产生好的影响;那么说我腐蚀青年,不就是在说我故意冒着从青年那里受到伤害的危险吗?

而这又是和无人宁愿受到与之交往者的伤害的前提是相矛盾的。如此,苏格拉底再次证明了指控者的荒谬。①关于发明神灵的申辩,苏格拉底同样诱使指控者陷入自相矛盾,不过他认为这都不重要,重要的是人们长期以来对他的愤恨和误解。苏格拉底关于不敬神的申辩对本文的研究同样是不重要的,因为我们此处关注的是好人的问题,不是神的问题,不再赘述。从苏格拉底的申辩过程可以看出,“好人”概念在其中占据基础性的重要位置。虽然苏格拉底没有直接说:我是一个好人。但我们可以从中很容易地解读出苏格拉底的潜台词:我没有腐蚀青年,因为我是一个好人,好人只能产生好的影响。如果说,此时苏格拉底还只是隐晦地说自己是一个好人的话,那么当谈到他有可能被判处死刑时,苏格拉底则要求现场保持安静,直抒胸臆:“美勒托或阿尼图斯②苏格拉底的指控者。苏格拉底的指控者有三人:美勒托、阿尼图斯、吕孔。其中,美勒托代表诗人,阿尼图斯代表职业家和政治家,吕孔代表演说家。参见柏拉图《柏拉图全集》第一卷,王晓朝译,人民出版社2002年版,2007年重印本,第10页。都无法伤害我,他们没有这种力量,因为我不相信神的法律会允许一个好人被一个坏人诅咒。”③柏拉图:《柏拉图全集》第一卷,王晓朝译,人民出版社2002年版,2007年重印本,第19页。古希腊原文为min Jowett的英译文为Nothing will injure me,not Meletus nor yet Anytus-they cannot,for a bad man is not permitted to injure a better man than himself.参考希文和英文,本文所引用的中译文,尤其是后半句,似乎不太准确,希文中的属于的比较级,似应有“更好的人”不应被“不如他好的人”伤害之意,我们可以注意到英文用better man进行了对译。但是和“更好的人”(better man)对应的不一定是“坏人”(bad man),也可能是好的程度较低的“好人”(good man)。如此理解,中译文似乎又是准确的。不过对本文来说,我们更看重的是本句所表达出的“我是一个好人”的意涵,至于译文是否完全准确属于其次,也许这里使用比较级的目的是用来强调语气,强调“我是一个好人”。

在两次投票过后,法庭确定判处苏格拉底死刑时,苏格拉底分别针对投票同意判处他死刑和不同意判处他死刑的人做了发言。针对投票判处他死刑的人,苏格拉底说判处他死刑的原因不是缺乏无罪的证据,而是缺乏厚颜无耻和懦弱的求饶,逃避死亡不难,难的是逃避罪恶,当他离开法庭的时候去受死,而判他死刑的人则被事实本身判明是堕落的、邪恶的[4]28-29。最后,苏格拉底做出预言说:“处死我的人啊,我要告诉你们,我一死去,复仇就会降临到你们头上,你们会受到比你们杀我痛苦得多的惩罚……如果你们指望用把人处死的方法来制止对你们错误的生活方式进行指责,那么你们的想法错了……最好的、最方便的方法不是封住别人的嘴,而是自己尽力为善。”[4]29针对不同意判处他死刑的人,苏格拉底则主要表达了他对死亡的看法:“死亡要么是一种湮灭,毫无知觉;要么是一种真正的转变,灵魂从一处移居到另一处。”[4]30如果属于前一种情况,那么死亡只是进入无梦的睡眠,而如果属于后一种情况,那么死亡则是最大的幸福,因为“如果灵魂抵达另一个世界,超出了我们所谓的正义的范围,那么在那里会见到真正的法官,弥诺斯、拉达曼堤斯、埃阿科斯,在那里的法庭上进行审判,还能见到特里普托勒摩斯以及其他所有半神,他们由于生前正直而死后成为神”,除此之外,还能见到因审判不公而被处死的其他先贤和古代英雄[4]30-31。

我们不必纠结于苏格拉底发言的神秘色彩,也不必疑惑这是否为苏格拉底被判处死刑时的自我安慰,而只需审视一下他发言的中心思想,就可发现两种发言实际上都是在强调同一个意思:我是一个好人,好人是不应该受到伤害的,即使我死了,也会进入好人世界,甚至是神的世界。这也可以从苏格拉底最后对法官们的劝诫中得到印证:“法官先生们,你们也必须充满自信地看待死亡,并确立这样一种坚定的信念:任何事情都不能伤害一个好人,无论是生前还是死后,诸神不会对他的命运无动于衷。”④柏拉图:《柏拉图全集》第一卷,王晓朝译,人民出版社2002年版,2007年重印本,第31页。古希腊原文为的英译文为Wherefore,O judges,be of good cheer about death,and know of a certainty that no evil can happen to a good man,either in life or after death,and that he and his are not neglected by the gods.此处列出希腊原文和英文不是为了纠结译文问题,而是因为此句和上一句遥相呼应,直接表达了苏格拉底的好人观念,对论证本文的观点具有重要意义。

虽然苏格拉底自我申辩是一个好人,不愿意屈服邪恶,哪怕自己被判处死刑,但我们需要知道,苏格拉底事实上是不是一个好人。前文曾提到,在古希腊,“好人”是指善良的人、优秀的人。所谓善良的人,在根本上是指能为他人带来好处的人,至少是不为恶、不伤害他人的人;而优秀的人,通常则指在某方面有突出才能的人。依据色诺芬的回忆录,苏格拉底实践自制并劝勉别人实践;不仅劝勉人们敦厚德行,而且还引导他们实践德行,劝诫他的门人不要夸耀,教育子女孝敬父母,促使兄弟和睦等;不管对于担任政府公职,抑或个人生活,还是战争战术,他都能提供深刻的建议和见解。根据柏拉图的 《会饮篇》,苏格拉底作战勇敢,曾经冒着生命危险救出过战友;在缺乏给养时,比别人更能忍饥挨饿;在雅典军队溃败撤退时,能够保持冷静。黑格尔在 《哲学史讲演录》中总结说,“苏格拉底是各类美德的典型:智慧、谦逊、俭约、有节制、公正、勇敢、坚韧、坚持正义来对抗僭主与平民,不贪财,不追逐权力”;“他对他人的态度不仅是正直的、真实的、坦率的、温和的、可敬的,而且是最完美的阿提卡文雅风格的典型……他绝不以个人的癖好来强求别人,绝不做使人难堪的、触犯他人的事情”[1]52-53;总之,“他本人是一个彻头彻尾高尚的人,一个可塑的有教养的人,而且具有高贵的品格”[1]88。拉尔修在 《名哲言行录》中如此记载:苏格拉底死后不久,“雅典人就后悔了,他们这样做等于是关闭了自己的训练场和体操馆。于是他们处死了美勒托,放逐了其他几个控诉者;他们让吕西普雕了一座铜像纪念苏格拉底,还把它放在游行队伍的礼堂中”①拉尔修:《名哲言行录》,马永翔等译,吉林人民出版社2003年版,第109页。对于这种记载,有学者曾经怀疑它的真实性。比如,策勒尔特意谈到此事说:“所谓雅典人惩罚了控告苏格拉底的人,因而翻了他们自己所定的案,这当然纯系后人的捏造。”(《古希腊哲学史纲》,第116页)不过后人的杜撰虽不可信,却反映了人们的美好愿望,反而更加能够说明苏格拉底的人格魅力。。至此,由上述材料的佐证,我们可以判定苏格拉底事实上确如他自己所申辩的那样:我是一个好人。

二、《克里托篇》:我要做一个好公民

既然苏格拉底是一个好人,那么判处苏格拉底死刑就是邪恶的。既然被判处死刑是邪恶的,那么对于坚持求善的苏格拉底来说,如果贯彻他的一贯主张,就应当想尽一切办法反对法庭做出的邪恶判决。但是苏格拉底却自愿放弃了种种逃生的机会,甘愿伏法,而放弃与邪恶抗争,服从邪恶的判决,也就是选择了邪恶。根据20世纪的阿伦特的政治哲学,这种恶叫做 “平庸之恶”,也就是恶之发端者的帮凶之恶。苏格拉底在客观上促成了对好人的不公正判决的实施。如此,苏格拉底似乎通过自己的行为否定了自己是一个好人的申辩主张。对于这一矛盾,柏拉图 《克里托篇》中的苏格拉底给我们做出了解释:我要做一个好公民。

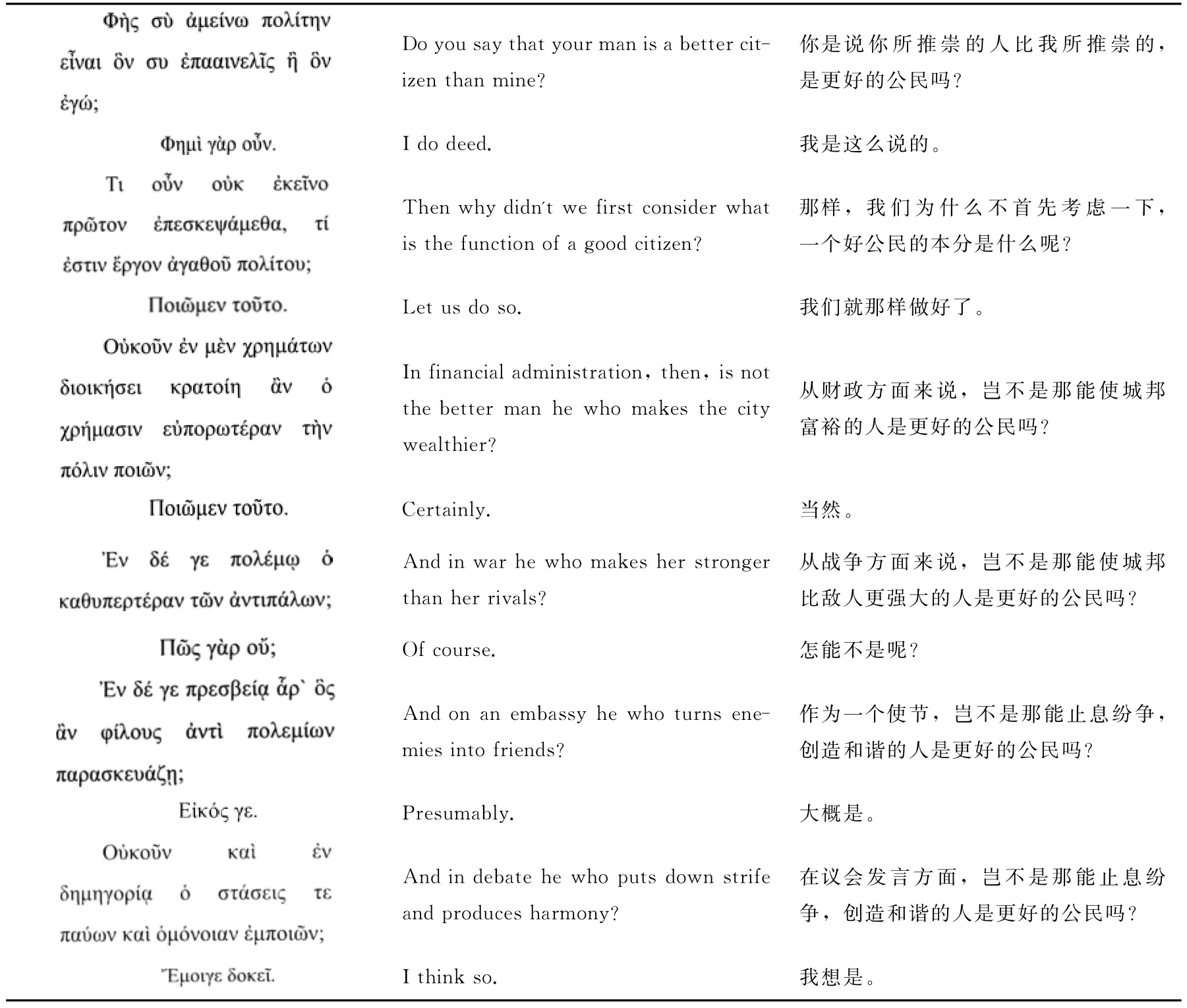

首先,我们看一看什么是好公民。或许是基于对雅典城邦错判苏格拉底的愤恨,柏拉图的文本中多次出现 “好人”概念,但却很少甚或没有出现过 “好公民”的概念②在王晓朝的中文译本中有这样一句:“如果他们有人变成一位好公民或者变成一位坏公民,那么要我对此负责是不公平的,因为我从来没有向任何人许诺或灌输过任何学说。”(《柏拉图全集》第一卷,第22页)此句对应的希腊原文为:Benjamin Jowett的英译文为:Whether he turns out to be a bad man or a good one,neither result can be justly imputed to me;for I never taught or professed to teach anything.显然,王晓朝先生是根据上下文用“好公民”进行了意译,柏拉图本人没有直接使用英译文也没有用good citizen来对译。,即使在不得不涉及个人和城邦关系的 《克里托篇》中,也是如此③在王晓朝的中文译本中有这样一句:“现在先回答我们的问题。我们说你承诺过做一个守法公民,如果你口头上没有这样说过,那么在行动中是这样做的,我们这样说对吗?”(《柏拉图全集》第一卷,第53页)此句对应的希腊原文为:乔伊特的英译文为:And first of all answer this very question:Are we right in saying that you agreed to live under our government in deed,and not in word only?Is that true or not?这里的 “守法公民”仍然是王晓朝先生的意译表达,根据希腊文字面直译,应为 “同意成为城邦公民”,或如英译“同意生活在政府的治理下”。。难道苏格拉底果真没有提出过 “好公民”问题吗?色诺芬留给我们的文本做出了否定的回答:苏格拉底提出过 “好公民”问题,并且和许多其他问题一样,和别人进行过讨论。且看表1:

表1 苏格拉底讨论 “好公民”问题希腊文、英文、中文对照

据此,可以总结说,“好公民”就是指对城邦有利的公民。参照色诺芬的文本,有理由推测柏拉图根据其个人好恶对苏格拉底的言论进行了裁剪,这或许可以解读成柏拉图对雅典民主制的一种隐秘反抗。一旦从 “好公民”的角度考虑问题,势必要依循普通民众的意见,得出判处苏格拉底死刑的合理性,从而削弱对雅典城邦不公正判决的批判性。这大概是柏拉图坚守 “好人”概念的内在逻辑根据。尽管在 《克里托篇》中,柏拉图仍然立足 “好人”概念展开苏格拉底对话,而尽量避免使用 “好公民”概念,也就是在出发点上采取一种去城邦化的讨论路径,拒绝把城邦设定为目的性存在,但我们仍然能够从中读出苏格拉底要做一个好公民的信念和主张。

《克里托篇》主要记载了苏格拉底的老朋友克里托劝说他逃跑时发生在两人之间的对话。在临刑的前一天,克里托再次劝说苏格拉底越狱逃跑,不然就没有机会了。克里托告诉苏格拉底,大多数人认为逃走是明智的,很多人愿意帮助他逃跑,而且通风报信者很容易被买通。针对克里托的殷切劝说,苏格拉底给出了不能逃跑的理由:越狱逃跑的目的是为了活着,这其中的潜台词是 “活着很重要,要想尽办法活着,哪怕违反法律规定”,但是 “真正重要的事情不是活着,而是活得好”,而活得好又意味着活得高尚、活得正当,所以,是否越狱逃跑的理由根据在于追问 “未经官方许可就逃走是否正当”,而不是是否具备逃跑的现实条件[4]36-41。苏格拉底的论证逻辑是这样的:(1)作恶在任何意义上对作恶者来说都是恶的,不管受到什么样的挑衅,都不可对任何人作恶;(2)只要协议是正确的,人就必须完成他的所有协议,因为违反协议就是在伤害订立协议的另一方,也就是对其作恶;(3)苏格拉底和雅典城邦之间有协议,即无论城邦做出何种判决,苏格拉底都会执行或遵守;(4)越狱逃跑违反了与城邦之间的协议,是在对城邦作恶,所以是不正当的,虽然能够活着,但不能活得好[4]42-50。

显然,整个逻辑论证起始于个人,也落脚于个人,丝毫不涉及公民身份,不去越狱逃跑,是因为逃跑意味着作恶,会影响作为一个好人的生活品质。从这点看,柏拉图的文字设计堪称完美,既表达了苏格拉底的想法,又避免了陷入城邦目的论的论证取向。但是所有论证仅仅落脚于“好人”,似乎与苏格拉底本人的情况不符,因为雅典城邦在苏格拉底心目中占有非常重要的位置。难道柏拉图误解了苏格拉底,抑或是故意阉割了苏格拉底?仔细阅读柏拉图设计的苏格拉底和克里托之间的对话,我们不得不佩服柏拉图作为一个哲学家的修辞艺术。柏拉图不仅没有误解和阉割苏格拉底,反而借助浓墨铺陈苏格拉底对自己与城邦之间协议关系的论证,准确地展现了城邦之与苏格拉底的重要性,强烈而又隐秘地表达了苏格拉底要做一个 “好公民”的内在心声。然而整个铺陈与展现却又是嵌套在以 “好人”为基点的逻辑大框架之中的。如此,柏拉图给我们刻画了一个比较逼真的苏格拉底形象,同时又借助逼真的苏格拉底形象表达了自我,将 “六经注我”与 “我注六经”两种相反的逻辑完美地结合在了一起。

柏拉图的对话采用苏格拉底自述城邦法律和他之间的问答的方式,展现了苏格拉底对自己与城邦之间协议关系的论证。在此择其要点概述之。在论证之前,苏格拉底首先明确了法律对于城邦的重要性,那就是如果没有有效的法律,城邦将不能存在,不接受法律的判决,也就是在以行动表明要摧毁城邦。然后,苏格拉底提出他和城邦之间存在的协议关系为:无论城邦做出何种判决,他都必须执行或遵守。对此,苏格拉底提供了四个方面的论证。

首先,由于城邦法律的允许,苏格拉底的父母才结婚生了他,而他的父亲又是依据法律的要求对他进行了文化和身体的教育,这说明苏格拉底和他的祖先都是城邦的孩子和仆人。苏格拉底不能拥有和他父亲的一样的权力,仆人也不能拥有和主人一样的权力。而城邦比父母和其他祖先更加神圣,因此要比敬重父亲更加敬重城邦,应当比消除对父亲的怨恨更加快捷地消除对城邦的怨恨。如果不能说服城邦,就必须服从它的命令,接受它的任何惩罚。

其次,任何雅典人,只要达到成年,能够认识城邦的政体和法律,如果对此不满,城邦都允许他带着他的财产去他喜欢去的地方。但是苏格拉底在所生活的70年里很少离开雅典,从来没有像其他人那样出国旅行,从来没有感到有必要去熟悉其他城邦。这足以表明苏格拉底对雅典城邦是满意的,其感情比任何雅典人都要深厚。

再次,逃离雅典会给朋友们带来放逐、剥夺公民权、没收财产等危险,而对于苏格拉底本人,也不会有什么好的结果。如果去政法修明的国家,苏格拉底将会成为政府的敌人,因为所有的爱国者都会把苏格拉底当作法律和政令的摧毁者。如果不去政法修明的国家,那么生活就失去了价值。

最后,苏格拉底接受法律的判决去死的时候是一个牺牲品,但不是法律犯错误的牺牲品,而是他的同胞所犯错误的牺牲品。从苏格拉底的论证中,我们可以发现他所提出的各种理由的目的只有一个,那就是城邦很重要,不能去做不利于城邦之事。而根据前述由色诺芬的文本得出结论:好公民是指对城邦有利的公民。我们可以自然地推理说,苏格拉底拒绝越狱逃跑的目的就是要做一个不违城邦法律判决的、有利于城邦的好公民,也即为了做一个好公民,他甘愿赴死。

三、“好人”与 “好公民”的冲突与和解

如果将 “好人”的逻辑贯彻到底,苏格拉底应该拒绝服从城邦对他的死刑判决,而按照 “好公民”的逻辑,苏格拉底则必须服从判决,哪怕判决是不公正的。这就是黑格尔所说的两个合法的、伦理的力量相互冲突的悲剧性事件。在这场悲剧中,苏格拉底的最后选择是 “好人”屈服于“好公民”,也就是将个人道德消解于城邦伦理之中。

或许,苏格拉底对自己的选择是满意的,做了一辈子好人,最后以舍生取义的方式表明自己也是一个好公民。不过,他以终结生命的方式终结 “好人”与 “好公民”的冲突,虽然成就了自己的人格,但并没有在根本上实现二者的和解,而是将二者的冲突推到了 “你死我活”的最极端状态。对于苏格拉底之死,后人可以表示尊敬和赞叹,但不能效仿。以死的方式向一个已见没落的政体表示忠诚,事实上是一种愚忠。苏格拉底以雅典 “牛虻”自居,力图将同胞们从混沌的精神睡梦中螫醒,教育年轻人要以自己的理性来审视传统观念,最后时刻自己却选择向传统力量低头,放弃了自己一贯坚持的做一个独立自主的好人的主张。这说明苏格拉底本身是非常矛盾的,既倡导着个体新道德,又习惯性地实践着城邦旧伦理。苏格拉底将城邦比之与父母和祖先的论证理由本质上属于城邦之前的氏族伦理观念。他的这一论证理由并没有遭到克里托的反对,说明这种观念当时还有很广泛的影响力,雅典公民还在以氏族忠诚的方式来表达对城邦的忠诚。

我们看到,苏格拉底虽然极力倡导人的理性精神,主张认识自己,但终究没有将自己从城邦母体意识中分离出来,尚不敢直面脱离城邦的自我。从克里托的劝说理由来看,当时很多雅典公民是希望并预期看到苏格拉底能够成功逃跑的,不逃跑才是他们意料之外的事情。这说明城邦已经不像苏格拉底所论证的那样神圣以至于不可违抗,而是处在日渐衰退以至于事实上无力约束公民的颓废状态。作为雅典最聪明的人,苏格拉底对此不可能毫无察觉以至于不敢去违反城邦法律。事实上,苏格拉底比任何人都清楚雅典城邦正在发生什么,但是作为曾经见证过雅典繁荣并以此为荣的雅典公民,他不愿意看到或者承认雅典的衰退,虽然事实上雅典已经今非昔比,但他仍然留恋于雅典的过去,并梦想着能够再见昔日的繁荣。苏格拉底对此做出的努力就是孜孜不倦地引导和教育同胞们要追求真理、理智和灵魂的完善,而不能只注意获取金钱、名声和荣誉。但他的努力并没有什么成效,反倒极具讽刺性的被他为之服务的同胞和城邦判处了死刑。苏格拉底之死不仅对苏格拉底本人是悖论性的,对于雅典城邦也是一样,因为它杀死了其赖以存在的好公民以及所代表的公民精神,说的直接一点,就是雅典城邦杀死苏格拉底就等于在杀死自己。所以,苏格拉底之死表达的不是一种悲剧,而是两种悲剧,既是个体的悲剧,也是国家的悲剧。

苏格拉底所遭受的不公正对待,严重地影响了柏拉图的政治态度及对好人与好公民实现和解的探索路径。柏拉图不再像苏格拉底那样对雅典民主制充满自豪和希望,而是对平民掌握权力充满了恐惧和愤恨。苏格拉底的实践本身足以证明试图去教育和改造普通大众以求得正义的做法是行不通的,因此柏拉图转向对统治者的教育和改造。柏拉图认为,只有真正的哲学家才知道什么东西对城邦和个人是正义的,所以只有让哲学家成为统治者或者将统治者教育和改造成哲学家才能真正实现好人与好公民的和解。然而,柏拉图所梦想的由 “哲学王”治理的国家在实践中仍然是失败的,而他本人也好几次险些命丧于曾经对之寄予希望的叙拉古僭主狄奥尼修父子之手。因此,晚年的柏拉图对教育和改造统治者不再抱有曾经的积极期望,而是开始考虑法律的作用。

或许是鉴于苏格拉底教育普通大众和柏拉图改造统治者的双重失败,亚里士多德对好人与好公民的关系提出了更加具体和细微的观点。亚里士多德认为,好人与好公民所需要具备的品德在整体上并不完全相同,只是在局部有重叠之处。在整体上,公民是相应于政治体系而言的,政体不同,所要求具备的公民品德也就不同,而且在同一个政体中,统治者和被统治者以及处于不同职位的人所需要的公民品德也是不同的,而好人则要求具有单一性的完满品德,和政体变化以及在政体中占据何种职位没有关系。但在不同的公民类别中,好的统治者应该具有好人一般的品德,“贤明的统治者就是善良和明智之人,而且一位政治家必须是明智的”[5]80。我们看到,面对好人与好公民的矛盾关系,亚里士多德站在现实主义的立场非常积极地承认了二者之间存在的不一致,不再像苏格拉底和柏拉图那样一心寻求二者的绝对统一,并给予好人一个比好公民更高的道德位阶。于是,古希腊哲学发展到亚里士多德,由苏格拉底之死所引发的好人与好公民的冲突问题就以这样一种给二者进行分类和排序的解答方式而告以结束。但这样一种结束并不是一种积极的结束,它只是描述了事实如何,并没有指导人们当二者发生矛盾时应该如何行动,人们并不会因为好人的品德要求比好公民的品德要求位阶更高,而在二者冲突时毫不犹豫地选择去做好人。不过这对亚里士多德来说已经不重要了,因为当时的希腊城邦已被其爱徒亚历山大降低为省区,附属于古典城邦的公民身份没有了,剩下的只有好人可做。相应地,个人如何安身立命成为亚里士多德之后的希腊化哲学的焦点。

四、“好人”与 “好公民”问题的现代回响

城邦意义上的国家永远消失了,但经过漫长的混乱时期和神权时代,现代意义上的民族国家却出现了,曾经困扰古典哲学家们的好人与好公民问题再次成为人们的政治伦理焦虑①近代以来,好人与好公民的冲突问题常常以道德与政治的冲突面貌出现,好人被列入私人道德领域,好公民则属于政治的公共领域。这首先源于马基雅维利对道德与政治的割裂,其后奠基于韦伯等人的价值中立主张。然而这一划分并不能从根本上解决二者的现实冲突。康德的解决路径则是从公共权利的先验概念调和道德与政治。在当代政治哲学中,对这一问题的处理则以更加精致的面貌出现。比如,阿伦特的公民不服从和罗尔斯的良心拒绝理论等。。但是现代意义上的好人和好公民问题是和古典时期有着根本不同的。

在古典时期,个人固然已经和城邦发生了分离,但是城邦母体意识仍然占据着人们的心灵,个人因城邦而存在,城邦是个人存在的根据。亚里士多德的名言——人天生是政治动物,就是这种意识形态的深刻写照。也就是说,在很大程度上,城邦时代的日常生活就是政治生活,好人与好公民原本是绝对统一的,因为只有公民才被当作人来看待,只是由于城邦的衰退,二者才开始出现裂痕,直至对立。这可以很好地解释为什么苏格拉底和柏拉图一直梦想着恢复二者之间的绝对统一,主要就是因为他们曾经经历过二者合一的美好状态。

现代人的处境完全不同了,政治生活只占人们日常生活的一小部分,人们把更多的时间和精力投入到丰富多彩的社会领域。用一句时髦的话来说,就是现代人整体上处在一个小政府、大社会的生活背景中。国家或者说政府不是个人的存在根据,而是以个人为根据,因个人而得到规定,不能满足人们需要的政府,人们就会想办法去改变它直到能够满足要求。如此一来,好人与好公民出现了最大限度的分离,各有各的主要存在领域,而且需要好人的社会领域一直在挤压着需要好公民的政治领域。虽然如此,现代社会却是一日也离不开国家或者说政府而自行独立运转的。也就是说,以社会生活为中心的现代人虽然不再天生是政治动物,但仍旧不得不生活在政治生活中,在政治比较专制的地方,这种状况自不必说,在政治比较民主的地方,自然会有相对宽松的公民要求,但是也必须保证有最低限度的公民参与,不然民主的政治是无法正常运转的。所以,好人与好公民之间的矛盾在以一种更加复杂多样的形式存在于现代社会生活中。

如何实现做好人与做好公民的和谐统一,既对我们的个人生活选择带来了困惑,也对如何开展伦理和政治教育提出了问题。如果从政治需要的角度出发当然需要培养更多的好公民,但从社会生活的角度出发,做一个好人似乎更加重要。从各国伦理和政治教育实践的实际情况来看,无不把好公民教育放在了第一位,而好人教育相对弱化,这在政治比较专制的地方尤为明显。这种重政治轻伦理的教育实践倾向发展到极端状态,会导致一种比较奇怪的后果:人人都有非常热烈的爱国之情,但人与人之间却非常冷漠,也即爱国却不爱人。或许,我们应该认真思考一下儒家智慧:仁者爱人,有仁人,方有仁政,有好人才会有好公民。当然,这并不是说,诉诸儒家学说就能够彻底解决好人与好公民的冲突问题。而是说,儒家强调修身为本、泛爱众、为仁由己等理念恰好可以弥补公民理性有余、私人德性缺失的现代性弊病。

[1] 黑格尔.哲学史讲演录:第二卷[M].贺麟,王太庆等,译.北京:商务印书馆,1960.

[2] 策勒尔.古希腊哲学史纲[M].翁绍军,译.上海:上海人民出版社,2007.

[3] 汪子嵩,等.希腊哲学史:第二卷[M].北京:人民出版社,1993.

[4] 柏拉图.柏拉图全集:第一卷[M].王晓朝,译.北京:人民出版社,2002.

[5] 亚里士多德.政治学[M]∥亚里士多德全集:第九卷.苗力田,主编.北京:中国人民大学出版社,2009.

责任编辑:杨柏岭

To Be Good Man or Good Citizen:Political Ethical Paradox of Death of Socrates and Its Modern Expression

FENG Shu-sheng(Research Institute of Ethics and Periodical Office of Morality and Civilization,Tianjin Academy of Social Sciences,Tianjin300191,China)

agood man;agood citizen;Socrates;political ethics

The death of Socrates embodies the conflict between to be a good man and to be a good citizen,instead of philosopher and politics.If the subject of Apology is that“I am a good man”while the subject of Crito is that“I want to be a good citizen”.Between to be a good man and to be a good citizen,Socrates chose the latter.The political ethical dilemma between to be a good man and to be a good citizen in modern society is different from that in ancient Greek.The political realm has become smaller and smaller in modern society,so that to be a good man is more important fundamentally.Accordingly,the education of to be a good man is more important than that of to be a good citizen fundamentally.

B502.231

A

1001-2435(2015)05-0564-08

10.14182/j.cnki.j.anu.2015.05.005

2015-03-29

冯书生(1981-),男,山东梁山人,哲学博士,副编审,研究方向为道德哲学与政治哲学。