土地维权中的效用与制度创造

——基于浙江省的实证分析*

何跃军

(宁波大学法学院,浙江宁波315211)

土地维权中的效用与制度创造

——基于浙江省的实证分析*

何跃军

(宁波大学法学院,浙江宁波315211)

土地维权;制度创造;效用;浙江

国家正式维权制度效用不足是农村土地维权中农民制度创造的正当理由。司法制度作为不完善程序正义效用不足,传统调解制度因基层干部权威崩解和农户与村镇干部的矛盾导致效用不断下降,行政制度在维稳压力下效用不足。为应对国家正式维权制度效用不足问题,农民以参与权为基础进行制度创造,设计出以建议征集、民主恳谈、民主协商的参与制度并获得成功。对农民制度创造的正确认识可以从农村制度创造之所以可能的原因、制度创造的现实基础、主体作用和实现方式四方面进行法理反思。

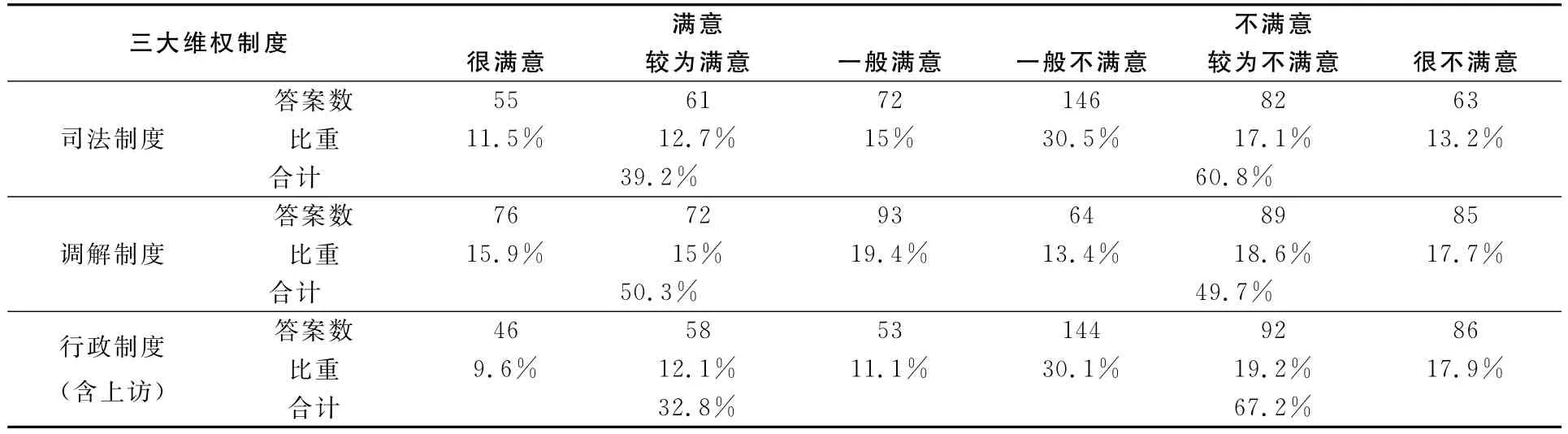

问题与进路:效用概念的引入

“全部土地史可以概括为农民争取完全占有土地、摆脱领主税和集体束缚的斗争史。”[1]622012-2013年我们以多阶段分层次抽样调查方法,对浙江省东部、中部、西部2000户农户进行调研,以明确浙江省农村土地维权状况。在调研中我们发现,当前农民对土地权利的争夺突出表现为农村土地维权,这已经成为影响浙江省农村社会稳定的重要因素。因此我们特别关注农户们对国家提供的正式维权制度 (主要是司法制度、行政制度、调解制度)的效用是否满意的问题。收集到的479件(涉及农户917户)土地维权事件中,农户们对上述三大维权制度的效用满意度都不高,其中对调解制度的满意度最高为50.3%,对司法制度的满意度较低为39.2%,而对行政制度的满意度最低为32.8% (表1)。

虽然实践中农村土地维权十分突出且重要,但学界对此问题的研究略显不足。既有研究更多关注农户在土地权利上的显性对抗与激烈冲突上,较少关注农村日常生活中以非激烈方式表现出来的土地维权问题,过多关注和积累农村土地维权的个案研究,忙于经验和实地调查,相对缺乏理论关怀,调查最多可能只是量的增加,对理论进步和发展贡献不大。尤其缺乏对已有农村土地维权制度效用的考察,既导致当前农村土地维权所提供的制度变革理论基础不足,同时也使政府的土地维稳主要偏向于临时型和运动型,偏向于技术型和对策型,并且往往将政策聚焦于“草根英雄”或“维权领袖”,致使农村社会稳定的维护缺乏长效制度。

为有效分析上述问题,本文引入了一个重要的经济学概念——效用。一般而言,人们在动机与结果两个层面上使用这一概念,即行为动机与福利衡量尺度,并且这两个层面经常被混用。[2]效用概念经常被用作个体行为的分析范式,并发展出期望效用理论:“风险状态下最终效用水平是由决策主体对各种可能出现的结果的加权估价后获得的,决策者谋求的是加权估价后形成的预期效用最大化。”[3]效用概念同样可用于分析农民的日常行为。经济学家斯科特指出,从农民日常行动可看出,农民为了生计和消费的可持续性,对安全和风险十分看重,追求安全和避免风险是农民最主要的行为原则。至少在经济行为方面,农民会遵循着安全第一的逻辑,只要选择的内容对他们及其家庭成员的生活是最安全的,他们就会去选择。[4]那么,农户们在土地维权行动上的效用究竟是什么?这可从调研中农户们对国家提供的正式维权制度不满的原因中进行总结。

表1 479件土地维权样本中农户对三大维权制度效用的满意度(单位:件)

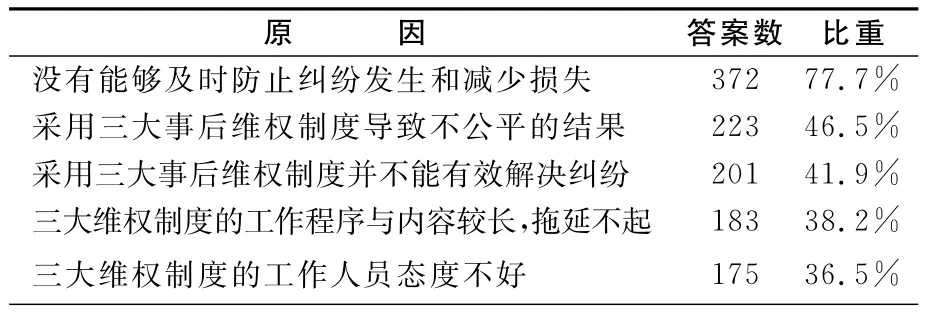

表2 479件冲突样本中农户们对三大维权制度不满意的原因(单位:件)

从表2可知,农户们对三大正式制度不满意的最重要原因是这些制度效用不足,一是三大维权制度的事前效用不足,它们无法有效防止纠纷的发生,减少农户们的损失,这不符合农民行动的第一逻辑——安全性的考量。农民希望在土地矛盾纠纷发生前就有保障制度,而不是纠纷发生后再耗费成本辛苦维权。二是三大维权制度的事中效用不足,三大正式制度都是不完善程序正义的体现。这些制度都有相对稳定的公平正义标准,法律上的实现形式是 “以事实为依据,以法律为准绳”,但要真正实现农户们所认可的公平正义存在诸多困难。一方面,农户们所认知的客观事实未必能被完全纳入三大程序成为法律事实,他们对证据的不理解以及举证不力,使其对三大正式制度存在 “天然恐惧和厌恶心理”;另一方面,即便农户们能够举证,也不一定能够实现其想要的公平正义。因为 “即便法律被仔细地遵守,过程被公正恰当地引导,还是有可能达到错误的结果……在这类案件中我们看到这样一种错判:不正义并非来自人的过程,而是因为某些情况的偶然结合挫败了我们法律规范的目的。”[5]

因此,在面临国家正式制度效用难以确定且难以改变的情况下,精于实用主义的农户们对维护自身土地权益的主要思路就是考虑如何从事前效用角度有效预防纠纷发生和减少损失。因此其制度创造的主要目的就在于提供事前效用。本文从实证调研出发,以效用概念为基础说明国家正式维权制度的效用问题,以此说明农户们土地维权制度创造的现实依据与正当理由,并对其进行法理反思,以期对实践有所助益。

司法制度:作为不完善的程序正义存在效用不足问题

罗尔斯程序正义理论认为,司法制度是一种不完善的程序正义。[5]不完善程序正义是一种预设结果判断标准却没有保证达到理想结果程序的正义形态,司法制度虽然预设了所要达到的公平正义标准,却无法确保达到公平正义。但无论如何,司法制度对解决矛盾纠纷始终具有最终效力和最强权威,应当是解决矛盾纠纷的最有效保障。在法治意识不强的农村,农民是否会选择司法制度解决土地纠纷?学界对农民 “信访不信法”早有研究,此种状况在浙江省是否同样存在?调研发现,浙江省农民在选择司法制度进行土地维权上有三个典型特点。

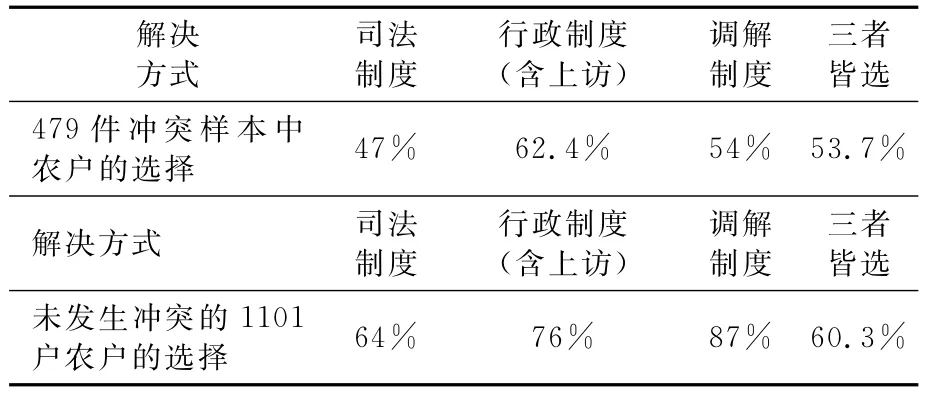

第一,在土地维权的行动策略上,对司法与行政等制度的选择往往是 “双选”“多选”而不只是 “单选”(表3)。在收集到的479件冲突样本中,同时选择司法、行政和调解的占53.7%,在未发生冲突的1083户农户中,愿意同时选择三种维权制度占60.3%。在农户们看来,三大制度并不冲突,“信访不信法”问题的本质不在于对法律不信任,而在于寻求最快速最有效解决土地纠纷的方式。这是农户们的 “效用”追求,如果司法制度能实现上述效用,那么 “信访不信法”就不会成为问题。只要有利于矛盾纠纷顺利解决,同时利用这三种制度都是合理的行动策略。这是农户们最朴素的效用主义考量,反映出农户们同样是理性人,农户们在决策时,同样会做出利益最大化选择。[6]

第二,以冲突发生前后为时间节点,农户对土地维权途径的选择并不相同 (表3)。未发生冲突的农户对于司法途径信任度较高,司法荷载公正的观念在这些农户的信任中获得体现。而发生冲突的农户对司法途径选择度较低,理想与现实的差距在此体现明显。为何出现此种差距?这或许可以从司法制度的经济成本进行考量。过高的司法成本往往阻碍农户效用的实现。

表3 发生冲突与未发生冲突的农户对三大制度的选择

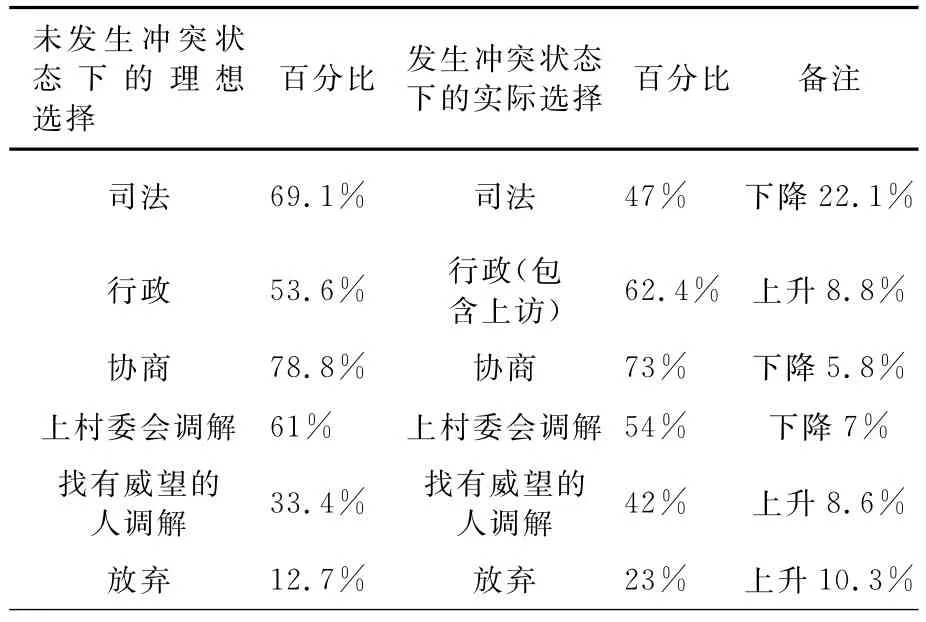

第三,冲突发生前,农户对司法制度接受程度比行政制度高,而冲突发生后实际行动与之相反 (表4)。这或受益于近年来的普法宣传使农户们对国家法律有所认可。但普法只是告诉农户们何谓法,却没有告诉农户们如何 “用好”法与如何用 “好法”,这一宣传也没有真正消除农户们对诉讼的传统认知和心理疑虑。所以一旦遭遇现实难题,农户们很容易抛弃并不熟悉的司法制度转而回归传统,选择较为熟悉的调解和行政制度 (含上访途径)展开维权行动。[7]

表4 479件样本中发生冲突与未发生冲突时的制度选择

由此可知,在土地维权纠纷的解决过程中,农户们从自身最为朴素的效用主义考虑,对于司法制度的选择在冲突发生前后具有较为明显的反差,反差的原因在于司法制度无法满足农户们期望的效用。作为不完善程序正义,司法制度本身设定了公平正义标准,这一标准与农户们所想象的公平正义标准存在差异可能,但司法制度并无法确保实现农户们所想要的公平正义标准,因此农户们对使用司法制度存在较多疑虑。一旦通过司法制度无法获得农户们所想要的实质公平,他们为此耗费的成本难以收回,司法制度在农民的实用主义效用考量中就很容易被抛弃。

传统调解制度:农户与村镇干部的矛盾导致效用下降

矛盾纠纷的调解一直被视为 “东方经验”,被赋予 “众望”与 “重望”,有较多学者与实务工作者认为调解是解决矛盾纠纷的有效武器。农村已经建立起村镇主导的人民调解委员会,以调解农村矛盾纠纷,那么当土地冲突发生时,农民对村委会调解的选择状况究竟如何?

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:①全部患者均符合国际尿控协会制定的POP-Q分度标准的Ⅲ~Ⅳ度[5],且要求手术治疗;②合并不同程度阴道前后壁膨出者;③绝经后女性,且未使用激素替代治疗者;④ASA分级Ⅰ~Ⅱ级。排除标准:①合并宫颈延长、严重心、肺、肝、肾脏疾病者;②生殖器器质性病变及恶性病变者;③有手术或麻醉禁忌证以及无法定期随访者;④有精神障碍病史不能良好配合者、合并生殖器病变、尿路感染、膀胱或尿路器质性病变者。

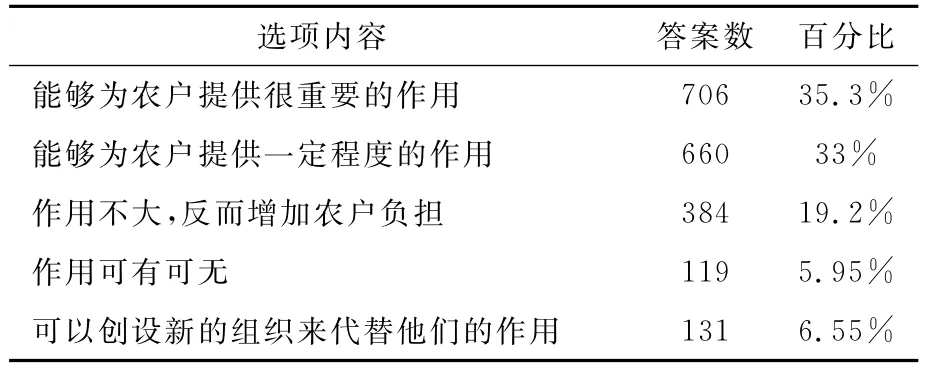

从表3和表4看出,未发生冲突的1083户农户中,选择调解制度占87%,比发生冲突的农户选择高出33%。在479件冲突样本中,未发生冲突时,选择村委会调解的有61%,这意味着有39%不愿意村委会调解,而在实际发生冲突的农民中,选择村委会调解的有54%,比前者下降了7%,而选择有威望人的调解有42%,上升了8.6%。这表明,原来较为信任基层政府与村委会正式调解组织的农户们,在遭遇现实冲突,尤其是与村镇干部冲突后,逐渐不再信任基层政府与村委会的调解活动。与此同时,农户们对村集体中 “精英人物”“草根领袖”越来越信任,并愿意将土地问题交由这些农村中的“重要且有威望的人”调解。在农户们逐渐不信任村镇正式调解制度的同时,他们对村委会调解作用的认识也在变化,61%的农户认为村委会能够起到一定作用,其中认为有重要作用的占28%;18%的农户认为新时期村委会调解作用不大,12%认为可有可无;9%的农户甚至认为可以创设新的组织 (如股份公司等)代替村委会(表5)。

表5 2000户农户对村委会调解作用的认识(单位:户)

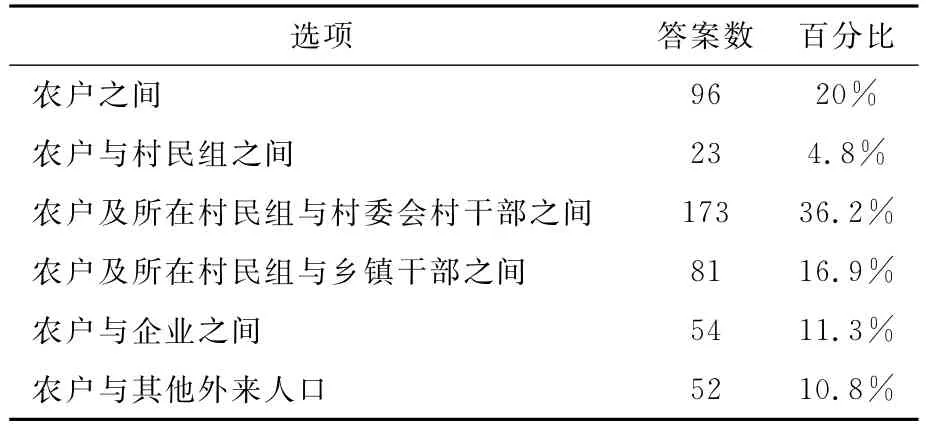

从当前农村调解制度实际运行看,由村镇所主导的正式调解制度并未获得农户充分信任。一是基层村镇干部的传统权威被市场化和现代化不断冲击和瓦解,逐渐丧失解决农村土地维权问题的权威和能力。尤其是现阶段的浙江农村,不再是传统的单一均质性社会,而是复杂多元社会,农村治理模式已经出现了一种独特的多元精英治理结构,不仅是对传统乡绅治理的超越,也是对现代村民自治的超越。[8]127-129因此调解制度的运行不可避免地受到这一治理结构影响,在基层干部传统权威崩解情况下,农户逐渐不再信任正式调解制度。二是随着基层干部对农户及所在村民小组利益的侵犯,导致农户与基层干部的矛盾日益增多,成为农村土地维权的主要冲突主体(表6)。因此由基层干部所主导的正式调解制度更难以获得信任。传统调解制度效用日益降低,因此,我们有必要对其加以法治改造和民间化调适,使之既具有乡土特性,又具有法治特性,从而能够有效地解决农村矛盾纠纷。

表6 479件土地冲突样本中主体冲突比重(单位:件)

行政制度:维稳压力下的效用不足

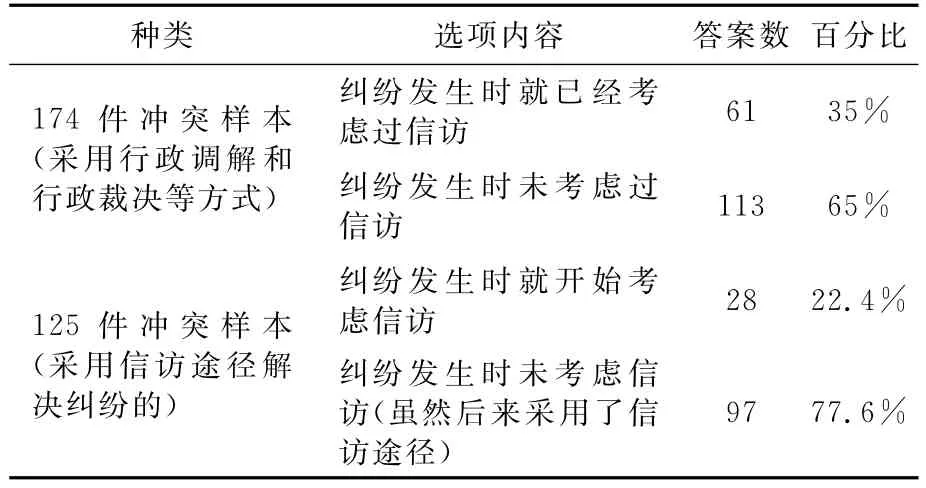

土地维权的行政制度包含行政调解、行政裁决和信访制度等。在479件冲突样本中,采用行政(包含信访)制度解决的有62.4%(299件),其中采用行政调解等非信访方式解决纠纷的有174件,占58.2%,采用信访的有125件,占41.8%。农户为何信访,是其他救济途径效用不足还是农户希望通过信访寻求快速实现效用的途径?从299件冲突样本看,即便是未采取信访解决的174件冲突样本中,也有35%的农户曾经考虑过信访的效用,而在125件采取信访解决维权问题的冲突样本中,在纠纷发生时就已经开始考虑信访寻求快速实现效用的占22.4%,其中有12户农户只愿意选择信访,占冲突样本总量的2.5%,而有77.6%的农户一开始并未考虑信访 (表7)。

表7 299件冲突样本中农户开始信访愿望 (单位:件)

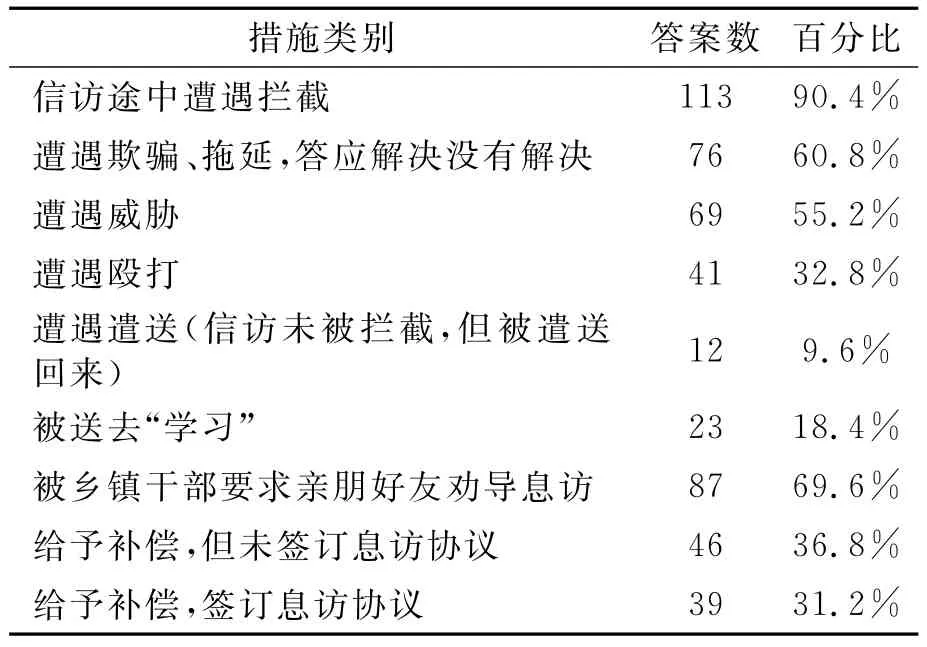

采用信访维权,并不像农户所想象的那样容易实现效用,因为信访很容易进入基层政府维稳工作范围。各级政府为维护社会稳定,在维稳问题上一度采取“一票否决”考核机制,倒逼基层政府出现截访等不当维稳方式。当我们询问农户在解决冲突时是否遭遇基层政府维稳压力与不当维稳,125件冲突样本均表示遭遇过(表8)。但为了解决问题和实现效用,农户们同时表示还是必须依赖信访,只有引起基层政府重视,问题才能得到有效解决。

表8 125件冲突样本中信访农户遭遇维稳措施(单位:件)

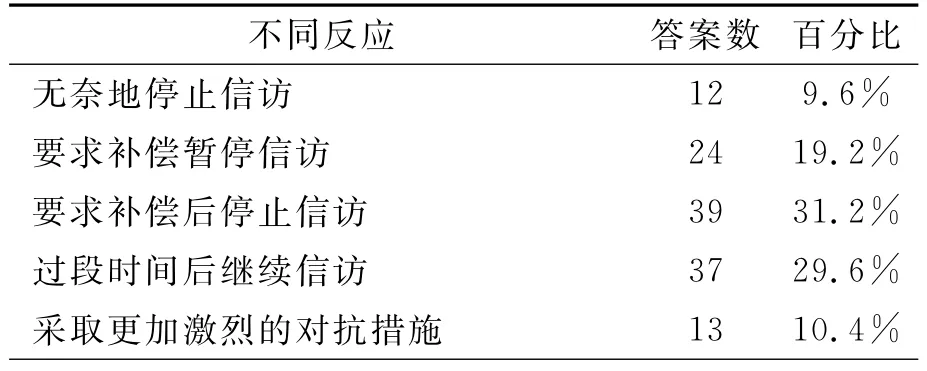

调查显示,各种不恰当“维稳”行为,并未能实现基层政府所期待的社会稳定效用。因为它不仅未能阻止农户继续信访,反而可能促使其采取更激烈手段维护自身权益。事实上,在采取上访解决冲突的农户中,97.5%的农户都曾经试图通过正式制度解决问题,而非一开始就直接信访。但正式制度对土地维权问题的 “效用不足”逼迫农户们选择信访。在我们对那些表现形式较激烈的冲突样本中的农户访谈得知,在正式制度中得不到救济,通过信访途径又遭遇到维稳措施,导致他们对问题的解决丧失信心,从而采取极端行为来解决土地冲突 (表9)。可见,基层政府目前的维稳措施只能实现短期稳定和有限稳定,它潜藏着再次爆发冲突导致更大不稳定的可能,这种“刚性维稳”最终可能因不能承受不断递增的巨大社会政治成本而导致政治系统的断裂和社会管治秩序的失范,[9]引发严重的群体性事件。

表9 125件中农户遭遇不当维稳措施后的反应(单位:件)

农户们在维稳压力下期待并寻求自身效用的实现,但因为土地问题的复杂性,农户们很难快速实现效用,因此即便他们对上访有诸多经验,也仅仅是在现存制度框架内的一种无奈抗争,信访并未完全解决他们的土地维权问题,125件冲突样本中仍有13件未获得解决。

事前效用的制度创造:农户参与权及其制度化

国家提供的正式维权制度均是一种事后维权制度,农户们对其事后效用并不满意,尤其对国家维权制度无法实现其事前效用不满意,因此,农户们在实践中就会不断朝着实现事前效用的目的进行制度探索。为分析上述问题,课题组首先分析浙江省农村发展水平和农户们的法治意识。从农村发展水平而言,浙江省农村逐渐走向城镇化,开放程度较高,市场经济较发达,对农村土地的利用方式日益多元复杂,集体土地收益也日渐增多,成为集体收益的重要来源。从农民群体而言,因市场经济较为发达,农村中从事商业活动的农户增多,出现了较多的 “商业精英”,对村务具有较高的参与要求,对农村自治具有较强期待。从法治意识而言,经过商业化活动带来更多权利意识和平等意识,经过普法活动带来更多法治意识,因此农户的维权意识比较浓厚和理性化。调研发现,上述环境下的农户们,更加关注四项民主权利:选举权、参与权、知情权、监督权 (表10)。但农户们对这四项最重要民主权利的实现情况并不满意(表11),只有19.1%的农户认为自身享有这四项民主权利,而高达64.4%的农户认为自己不完全享有上述四项权利。

表10 2000户农户对集体生活中民主权利的认识(单位:户)

表11 农户们四项民主权利的实现(单位:户)

参与权是一项程序性权利,通过参与权所构建的程序制度符合程序正义的要求。程序正义在罗尔斯 《正义论》中被视为介于实质正义和形式正义之间的正义形态,[5]17是规则在制定和适用中程序的正当性。而实质上,通过积极推广公民参与,一是通过更多公民参与,可以促使政府组织从自身意志转向寻求公众支持,因此应该能够促进强有力公民社会的形成,二是通过政府不断释放更多公民参与机会,保证政府行动镶嵌于社会中,获得更多公众支持,由此更加促成政府正当性和合法性。[11]5

农户们对参与的重要性早有认识,并在实践中直接展现出来。这种参与,更强调直接参与,表达自身意志、参与重大问题讨论、监督村级权力运作等,这里以A村为例说明。

案例:A村位于浙江义乌,有531户农户,从事小商品生产412户,私人企业91家。集体财富因为小商品生产和土地收益不断增加,A村决定进行旧村改造,旧村改造涉及集体土地分配、土地承包经营权、宅基地权利等农户们非常看重的土地权利,因此改造方案一直难以确定。村两委为了缓解阻力,召开村民小组座谈会和村中商业精英座谈会,决定征集村民意见,让村民直接参与旧村改造方案的设定。

直接参与主要体现为三种方式。首先是建议征集。A村以户为单位,发动村民以书面或口头方式直接提出旧村改造的意见和建议,无论是书面还是口头意见或建议都将获得村两委的正式回执和答复,因为意见建议受到重视并得到实现,农户们直接参与的积极性获得提升,因此约有1/2农户通过书面和口头方式提出意见和建议。其次是民主恳谈。对于未提出意见和建议的农户,村干部采用更深入的直接民主方式,分别以户为单位、以党员会议为单位、以村民小组为单位、以村民代表会议为单位进行恳谈,促使村民关注旧村改造方案并提出意见和建议,由此获得村民们对旧村改造方案的极大认同和支持,减少了旧村改造的现实压力。最后是民主协商。A村鼓励村中精英更直接地参与旧村改造。A村出现明显的村民分层现象,即 “社会成员、社会群体因社会资源占有不同而产生的层化或差异现象。”[12]2A村村中精英,集党员、村民小组代表、村民代表、企业家、企业管理者等身份为一体,见多识广,具有较强管理能力和较多社会资本。因此在每次村两委会议时,都会邀请部分村中精英列席讨论,民主协商改造方案,既能够吸收到建设性意见,同时也通过这些村民精英说服村民,减少旧村改造压力。

A村所实践的以参与权为基础的程序制度,其基本逻辑是通过事前参与实现事前效用,这在我们所调研的80个行政村中90%以上均有以农户参与为基础的制度实践,因此我们特别关注农户们对此项制度效用的满意度 (表12)。对农户参与制度表示满意的占62.5%,表示不满意的占12.1%,满意的原因在于农户们认为有参与就能够实现土地维权的公平,不满意的原因在于农户们认为参与制度的具体设计还有待改进。

表12 2000户农户对农户参与制度效用的满意度 (单位:户)

通过参与制度的设计,农户们在效用问题上实现了事前效用和事后效用的结合。并且,农户们更关注以事前效用为主实现其防损减损的安全目的,而以三大维权制度的事后效用作为安全保障有效补充的制度安排。

制度创造的法理反思:理想与现实

浙江省通过尊重农户们的参与权,以此为基础探索具体实现方式,并在此后的村务管理活动中予以制度化,由此缓和了干群关系,避免了激烈的利益冲突 (尤其是宅基地利益冲突),同时提升了村务管理的民主性和村民自治的有效性,兼顾了发展的经济效果与社会效果。[13]本文在肯定的同时,也将对此展开法理反思。很多时候,人们认为, “运动、革命和进步都在别处发生:在城市里,它们吸引着所有期望变化的人们”[1]6。但在广大农村,是否始终遵守着田野的永恒秩序?农村的制度创造又是如何发生的?

首先,要理解农村制度创造之所以可能和被允许的原因。农村制度创造一开始可能只是一种探索,是先行先试的创新举动,并没有法律法规或政策的明确规定,这种创新可能具有合法性基础,也可能在现有法律框架内难以找到法律依据,但变革都可从村民自治这一根本目的寻求法理支撑,因此对农村制度变革,只要不违反法律强行性规定,都应当允许而非禁止,这些地方创新是促进乡村治理的重要方式。[8]172另一个更为深刻的原因是目前农村自治范围内的基本单位都是一些较为初级的行动主体,如村两委、村中精英、农户等,其权力结构相对容易改变,制度变革也都是建立在行为主体自愿配合基础上,不至于发生根本性或颠覆性变革,“制度的安排不至于影响政府的控制”[14]39,只要在这个限度内,农村社会规范可以被重新整合,并因此决定了制度创新方式。[15]270-274

其次,要反思农村制度创造的现实基础——实践倒逼制度创造。目前法律框架内的农村为集体组织,农村集体组织进行自治需要一定的集体财富支撑,但从法律安排上,并未提供农村集体财富增长的法律机制,相反肯定了诸多 “去集体化”的制度安排,如家庭联产承包责任制、村镇集体企业改制,严重削弱了集体经济基础,与此同时,新生的农村经济形态如私人企业、家庭作坊等表现出产权上的 “去社区化”和经营上的“去政治化”特点,[16]96因此更无法提供那些集体并不富裕的农村进行制度变革的经济基础。只有在经过商品化和市场化改造的农村,集体财富因为土地征收、土地经营与商品活动急剧增长,提供了农村制度变革的坚实经济基础,同时也带来了村民参与意识的觉醒和参与能力的提升,与之相对应的是传统基层干部权威不断消解,因此必须提供有效方案回应村民日益高涨的参与意识。

第三,要关注农村制度创造中三支重要力量的作用。当前浙江省农村基层民主建设不断推进,乡村治理结构日益完善,[17]248村庄权力结构在村庄管理者 (村镇干部)、村庄精英 (非管理者)、普通村民之间不断变迁,目前大致形成管理者控制型、村庄精英主导型和群众自治型三种权力结构。[18]19-21因此在农村制度创造中必须特别关注三支力量:一是引领农村制度创造的核心人物,如党政领导等,他们作为制度创造核心人物角色似乎顺理成章,但也存在不确定性,因为处于领导地位的他们,更加关注农村社会稳定问题,可能认为一切新事物、无论是技术的、社会的还是政治的,都是危险的。在这种情况下,那些想获得一部分权力的人,即 “上升的阶级”,自然会成为促进变化的带头人,并把变化称之为“进步”。[1]35二是村中精英的力量。在A村考虑村民参与方式之时,不得不提及村中精英的力量。因为浙江省经济的快速发展,村民中出现精英群体与一般群体的分化,而这些精英群体更愿意参与村务管理,更愿意在村务中发出更多声音。因此对于村民参与,村中精英极为支持,除了自身积极参与村务管理之外,还对一般村民的参与方式进行多元化思考。村中精英或许在参与之时并未考虑过村民自治问题,甚至更多是为自身利益考量。但此种参与,确实在很大程度上提升了村民自治。三是村民的力量。自20世纪80年代构建的村民自治制度是以均质性农村社会成员结构为基础的,[19]它具有理想化色彩,即以村民作为变革的主导力量,不分层次的人人参与,不计成本的群众决策,不讲效率的事事民主。[18]7理论上,村民自治对于每一个村民而言都应当是平等的,但此种平等只是一种资格和可能性,它的实现需要具备一定条件。因此,对于现阶段的村民自治而言,形式上开放平等机会给村民,实质上从技术角度要实现全体村民的完全平等参与尚有困难,因此更多注重发挥村中精英的力量,看似与村民平等不相符合,但从长期而言,恰有助于实现村民平等。

第四,制度的实现方式可以多元化。在当前民主制度的实际运作中,直接民主和间接民主的实现方式很难一言而定。A村在设计村民参与的具体方式时,所面临的情况相对复杂,有愿意参与和不愿意参与的,有村民参与积极性很高和很低的,有固执保守和开放宽容的,有理解和不理解的,如何才能有效实现村民参与并真正落实村民参与?通过村两委和村中精英座谈,A村并没有急躁地推进直接参与的方式,一是村民尚不完全具备此种直接参与的意识和能力,二是过快地推进直接参与方式,很可能会导致村务管理的失控,导致村庄治理的危机。在村务管理中,A村同时提供直接参与和间接参与相结合的较为灵活的参与方式,既对农户的平等参与有所考虑,也照顾部分参与积极性更高的农户。可见,在制度实现方式上,并不一定是统一化的,而是具体而微的,只要有助于实现村民参与和村民自治的目的,都可以作为制度的实现方式。对此,未来法律修改时应当吸收民间经验,可以规定基本的参与方式,也可以规定较为灵活的参与方式。在一体化的村民自治制度安排下,可以探索村民自治的具体实现方式。两者并不矛盾。

值得一提的是,当农民通过实践经验探索出上述制度后,如何加以推广是一个重要的问题,比如农户参与制度,目前尚未获得立法认同,不仅需要进一步的实践探索,同时也需要更多推广力量的参与。本文对农村制度创造的理想是:通过时间的推移,村民自治自下而上的冲力会不断扩大而日渐显示,这种不可逆的特点会使我国农村政治体制出现一种超越。[20]并且这种超越将在未来某一天实现。

[1] H.孟德拉斯.农民的终结[M].李培林,译.北京:社会科学文献出版社,2010:62.

[2] Sen,A..Behaviour and the Concept of Preference[J].Economica,1973,40(159):214-259.

[3] 朱富强.期望效用理论是现实生活的决策基础吗——基于前景理论的反思[J].浙江工商大学学报,2013,(3).

[4] Scott,James C..The Moral Economy of the Peasant:Rebellion and Subsistence in Southeast Asia[M].New Haven:Yale University Press,1976.

[5] 约翰·罗尔斯.正义论[M].何怀宏等,译.北京:中国社会科学出版社,1988.

[6] Popkin,Samuel.The Rational Peasant:The P olitical Economy of Rural Society in Vietnam[M].Berkeley:University of California Press,1979.

[7] 万绍和.法治理念的文化基础[J].中国地质大学学报,2004,(1).

[8] 卢福营,等.当代浙江乡村治理研究[M].北京:科学出版社,2009.

[9] 于建嵘.从刚性稳定到柔性稳定:关于中国社会秩序的一个分析框架[J].学习与探索,2009,(5).

[10] Konstantinos Papadakis.Civil Society,participatory governance and decent work objectives:The case of South Africa[Z].Geneva:International Institute for Labor Studies,2006.

[11] 约翰·克莱顿·托马斯.公共决策中的公民参与[M].孙柏瑛等,译.北京:中国人民大学出版社,2010.

[12] 李强.农民工与中国社会分层[M].北京:社会科学文献出版社,2004.

[13] 肖唐镖,刘英.村务管理中的农民参与——5省市60村的跟踪研究[J].北京行政学院学报,2013,(6).

[14] 吴新叶.农村基层非政府公共组织研究[M].北京:北京大学出版社,2006.

[15] R.科斯,A.阿尔钦,D.诺思.财产权利与制度变迁——产权学派与新制度学派译文集[C].刘守英等,译.上海:三联书店,人民出版社,2002.

[16] 毛丹、任强.中国农村公共领域的生长——政治社会学视野里的村民自治诸问题[M].北京:中国社会科学出版社,2006.

[17] 顾益康,等.农民创世纪——浙江农村改革发展实践与理论思考[M].杭州:浙江大学出版社,2009.

[18] 卢福营,等.冲突与协调——乡村治理中的博弈[M].上海:上海交通大学出版社,2006.

[19] 卢福营.遭遇社会分化的乡村治理[J].学习与探索,2007,(5).

[20] 杨光秋.村民自治研究价值新探[J].中国社会工作,1997,(1).

责任编辑:汪效驷

Utility and System Creation in Land Rights:Based on Empirical Analysis of Zhejiang Province

HE Yue-jun(School of Law,Ningbo University,Ningbo 315211,China)

land rights;system creation;utility;Zhejiang

It is appropriate for the farmers to create systems for lacking utility to protect the land rights.The first is the utility of judicial system that the imperfect procedural justice is insufficient.The second is the utility of the traditional mediation system continues to decline because of the breakdown of grassroots cadre's authority and the contradiction between the farmers and grassroots cadres.The last is that the utility of administrative system is insufficient because of the pressure from maintaining stability.For the above problems,the farmers take the right of participation as the basis for system creation and design the methods of solicit proposals,democratic talkfest,and democratic consultation successfully.It is necessary to understand the farmers'system creation from four aspects:the reasons why system creation is possible,realistic basis of system creation,subject function and realization of system creation.

D90

A

1001-2435(2015)05-0596-08

10.14182/j.cnki.j.anu.2015.05.010

2015-03-11

2015-05-14

浙江省软科学研究一般项目(2012C35035);浙江省高校人文社会科学重点研究基地项目

何跃军(1983-),男,福建泉州人,博士,讲师,硕士生导师,研究方向:法律社会学。