女性摄影作品中女性形象的悲悯与茫然

邱路平

(湖南城市学院 美术与艺术设计学院,湖南 益阳 413000)

女性摄影作品中女性形象的悲悯与茫然

邱路平

(湖南城市学院 美术与艺术设计学院,湖南 益阳 413000)

自摄影技术发明以来,以女性形象作为表现题材的作品在摄影史上从未间断过。二十世纪七十年代,西方女性运动高涨,一些女摄影家的作品开始拥有自己的独立精神品格。随后的几十年间,女性主义思潮成为后现代主义重要的研究课题,女性摄影的发展带来了新的理论力量。从摄影反映社会生活的角度来看,一些女性形象已经开始被揭露出狼狈、破碎等另一面的真实,同时,从一些形象中也可读到些微的悲悯与茫然。

女性摄影;女性形象

摄影作品中的形象首先可以反映社会生活的样貌。摄影家对题材﹑对象﹑表现形式和手法进行选择,也是对形象进行概括和提炼,并将自己对事物﹑生活的主观感受和理想态度渗透到作品的形象中去;其次,从摄影再现和表现的能力来看,梦幻和现实在影像中是可以并存的。

一、女性形象背后的悲悯情怀

在《15岁的慕尼》(图1)和《街上的孩子》(图2)中,作者用纪实的手法将镜头面向女性的生存状态。在其中女孩子的身上,观者看到的不再是从前女性被赋予的妖娆﹑妩媚,而是其手臂上的伤痕和狼狈的面孔,还有小女孩那与其年纪不符的神态以及僵硬扭捏的身姿。正如马克自己所说,“对于我来说,照片说出了一切,一直抵达我们的心灵。我们想到的是一个小女孩如何长成成熟的女性。不需要更多的语言描述,这个小女孩仅仅是站着,这就够了。”光影如灰,15岁女孩站在斑驳的墙壁前,光线从身体上折射而出,整张照片都被笼罩在污浊的湿气当中,美好的年纪与受伤的身体形成强烈的冲突;《街上的孩子》中一道刺眼的白墙,仿佛一道光线将小女孩融入于墙壁的斑驳之中。在马克的作品中,无论是年轻的边缘女性,还是街头的少女,她们所具有的形象特征都将观者对女孩子应有的美感期望纷纷颠覆,取而代之的是她们在各自生活境遇中隐隐透露出的一丝哀怨情结。作者将她所关注的对象直接放置在影像中,让观者了解她所看到的一切,通过镜头面对主体时所持有的平等视角,将女性的哀怨与忧伤成功地传递出来。

图1

图2

二、女性形象中透射出的茫然

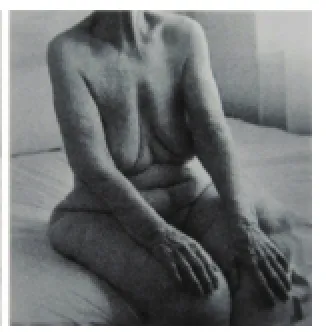

同时期以另一种视角关注女性的女摄影家帕特·布鲁则在《我,我母亲,我祖母》(图3-5)中记录下了家族三代女性的身体样貌,将女性的情感认识与感受推至体验的顶峰,仿佛在谱写一首女性身体关于生命延续的圣洁诗篇。她用直接记录对象的方式将她的祖母﹑母亲和自己都如实地记录在照片中,同样的空间﹑同样的坐姿,衬托出不同的身体样貌。皱纹造成皮肤质感的变化,以及女性形体特征表现出的主体形状的不同,从三位女性身上反射出的柔和细致的光线也仿佛女性细腻的情感陈述,带领观者仔细体会岁月在女性身体上细细抚摸出的的痕迹,这三种身体样貌在人们的视觉中形成时间的横向流动。“时间是衡量变化的尺子,因为它能够描述变化。”帕特·布鲁说,“当我看我的母亲与我的外祖母的身体时,我看见了我自己在我面前出现,就像双重曝光,那是我,而那是妈妈。我无法肯定她们在哪儿结束而我在哪儿开始。”在体现女性延续血缘魅力的同时,作者认为自己也将逐渐消失于血缘延续的生命线之中,这种血缘的传递给她带来了女性作为存在的茫然。罗兰·巴特认为“照片就像衰老一样:即使容光焕发,她也已经把脸搞得瘦骨嶙峋,显示出其遗传的实质来了。”家族血缘的传承是照片能够显露出人身上持续存在的东西,若把照片放在时间的运动中,那么存在其中的事物就都意味着即将到来的消亡,帕特·布鲁在记录女性身体样貌的过程中逐渐体验到自我消亡的恐慌。关于女性对血脉传递的恐惧还有这样的描述:“她(特蕾莎)久久地凝视着镜中的自己。偶尔令她不快的是,她在自己的脸上发现了母亲的轮廓……她不仅外表像她的母亲,有时我觉得她的生命也只是她母亲的延续,有点像台球的移动,不过是台球手的胳膊所做的某个动作的延续。”特蕾莎在传承母亲一些特质的同时也在抗拒着这些传递信息,帕特·布鲁则是通过对三代人身体样貌的记录将这种种抗拒情绪传递出来。

图3

图4

图5

女性主义艺术发展初期,大多数女摄影家对女性的关注还有些比较传统的味道,她们认真对待女性的身体形象,将其放在现实的画面中进行剖析,女性内心的疑惑或伤感主要是通过影像中女性本身所具有的一些特征传递出来。

邱路平,女,汉族,1980年4月出生于辽宁。研究生学历,现为湖南城市学院美术与艺术设计学院助教,设计艺术学专业,研究方向为摄影教育。

J413

A

1007-0125(2015)08-0253-01