腹针治疗颈型颈椎病的疗效及对斜方肌表面肌电图的影响*

许明珠,崔韶阳,,赖新生,唐纯志,王曙辉,郑盛惠,张丽雯,郭元琦

(1.广东省深圳市福田区中医院,广东 深圳518034;2.广州中医药大学,广东 广州510405;3.香港中文大学中医学院,香港852852)

颈型颈椎病(Neck Type of Cervical Spondylosis)是临床颈椎病分型的常见类型之一,随着现代生活节奏的加快,劳动强度及工作效率的增加,同时,电脑和空调的广泛使用,使人们颈部屈曲及感受风寒的机会不断增加,颈椎病的发病率上升明显并呈现低龄化的趋势[1-2],严重影响了人们的工作和生活。颈型颈椎病是临床其它类型颈椎病发病的早期阶段,也是该病治疗的最有利时机,在颈椎病的临床防治中具有重要意义。针灸疗法是治疗本病的主要方法。目前临床报道腹针治疗本病有独特疗效[3-5]。为了检验腹针的确切疗效,本研究采用国际公认的简化McGill 疼痛询问量表(MPQ)[6]及表面电极肌电图(surface electromyography,sEMG)测试治疗前后斜方肌的表面肌电信号特征作为临床客观评价指标,以探讨腹针疗法对颈椎病的临床疗效及对颈肌疲劳状态的影响,报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

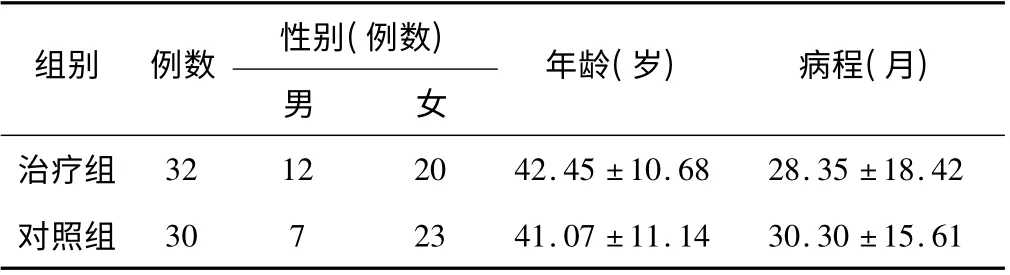

纳入研究的66 例颈型颈椎病患者均来自我院及社康针灸康复门诊。采用随机数字表法分为腹针加口服颈舒颗粒组(治疗组)和腹部安慰针刺加口服颈舒颗粒组(对照组)各33 例,两组共脱落4 例患者,最终治疗组为32 例,对照组为30 例。治疗组年龄介于21 ~62 岁之间;对照组年龄介于20 ~63 岁之间。两组患者在性别分布、年龄及病程等一般资料方面,经χ2检验及t 检验,组间差异无统计学意义(P >0.05),见表1。

表1 两组患者一般情况比较

1.2 颈型颈椎病诊断标准

参照中国康复医学会发布的2010 版《颈椎病诊治与康复指南》颈型颈椎病的诊断标准[7]。①临床有典型的落枕史;②临床症状:颈项强直、疼痛,可有肩背疼痛发僵,不能点头、仰头及转头活动,呈现斜颈姿势,转颈时躯干须同时转动,也可有头晕症状,部分患者可出现反射性肩臂及手疼痛、胀麻,咳嗽或打喷嚏时上述症状不加重;③临床体征:颈椎旁、胸1 至胸7 椎旁或斜方肌、胸锁乳突肌、冈上肌或冈下肌可有压痛;④影像学检查可显示正常或仅有颈椎生理曲度改变或颈椎轻度椎间隙变窄,或少有骨赘形成。

1.3 纳入标准

符合上述诊断标准,年龄在18 ~65 岁之间,近1周内未用其他药物及其他方法治疗。

1.4 排除标准

各种非颈型颈椎病或临床合并心脑血管或肝、肾等严重原发性疾病者,如心、肾衰竭等及精神疾病患者;孕妇及哺乳期的妇女,皮肤破损或有皮肤病者;已接受颈椎病其他相关治疗,并可能影响本研究的临床效应指标者。

2 治疗方法

2.1 治疗组

采用腹针加口服颈舒颗粒治疗。

处方:天地针(中脘、关元),深刺;商曲(双),浅刺;滑肉门(双),中刺;腹部行TDP 照射。随症加减:肩部强痛在商曲与滑肉门连线中间浅刺一针。针具:采用环球牌0.22 mm×40 mm 和0.22 mm ×30 mm型号针灸针。操作:确定任脉位置,若任脉分布被疤痕线所覆盖,天地针则应在疤痕线边缘靠近中线的一侧取穴。采用75%酒精常规局部消毒。套管快速进针,采用候气、行气、催气三部手法。进针后留针3 ~5 min 为候气;根据病情需要针刺相应深度(天、人、地)为行气;如果临床症状未见缓解,轻捻针或调整针刺深度,使针“刺至病所”为调气。留针25 min。针刺疗程:每周治疗5 次,共治疗2 周。

配合口服颈舒颗粒(安徽精方药业股份有限公司生产,批准文号:国药准字Z20010153)内服。服用方法:每次6 g,每天3 次,饭后温开水冲服,连续服用2 周。

2.2 对照组

采用腹部安慰针刺加口服颈舒颗粒治疗。

处方:腹部腹针穴位旁开,选择属于同神经支配区域,不在腹部肾经、胃经、脾经分布区域。操作:常规消毒皮肤后根据腹壁脂肪及体形的胖瘦分别选用采用0.22 mm×40 mm 和0.22 mm×30 mm 套管针,将针弹入穴位后不进行候气、行气及催气。针刺疗程同治疗组。配合口服颈舒颗粒,用法同治疗组。

3 疗效观察

3.1 疗效评定标准[8]

临床痊愈:原有临床病症消失,肌力正常,颈、肢体功能恢复至正常,能参加正常劳动和工作,且随访3 个月未复发;好转:原有临床症状减轻,颈、肩背疼痛减轻,颈、上肢功能改善;未愈:原有症状无改善。

3.2 表面肌电图检测指标

表面肌电图的平均功率频率(MPF)。

表面肌电图测定:sEMG 探测电极置于患者斜方肌上,电极间距为2 cm,参照电极放置于5 cm 外的同侧颈部。8 通道肌电记录系统(美国Nor&xon 公司)及动态颈部肌肉测试系统(MCU,美国BTE 公司)。在MCU 量化控制下进行采集斜方肌sEMG 信号,患者在治疗前、第1 次针刺治疗后和针刺治疗2 周后,共3 次进行肌电信号检测。测定时间、地方、温度、环境相对固定。

3.3 颈椎病疼痛评定

采用简化McGill 疼痛询问量表(MPQ),共3 个部分:①疼痛分级指数(PRI)有11 个感觉性词和4 个情绪性词,程度分为无、轻、中、重4 个等级,分别以0、1、2、3 分表示,可以计算出PRI 感觉分、情绪分和总分;②VAS 目测类比定级法为一条长10 cm 的直线,两端分别代表无痛和剧痛,患者根据自身情况在其中标出位置以表示疼痛程度;③现有疼痛强度(PPI)分为:无痛、轻度不适、不适、难受、可怕的疼痛、极为痛苦共6级,分别以0、1、2、3、4、5 分表示。

3.4 统计方法

数据的录入分析均在SPSS21.0 统计软件上完成,计数资料采用卡方检验,计量资料采用t 检验,临床疗效组间比较采用Ridit 分析。

3.5 治疗结果

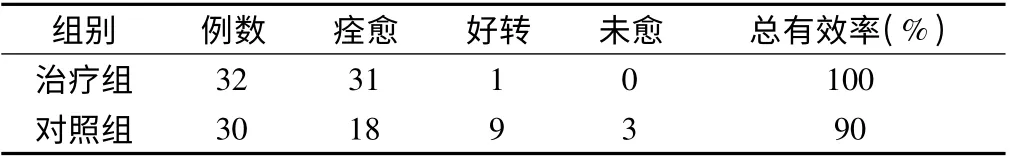

3.5. 1 两组临床疗效比较 治疗组痊愈31 例(96.88%),好转1 例(3.12%),未愈0 例(0%),总有效率100%;对照组分别为18 例(60%)和9 例(30%)、未愈3 例(10%),总有效率90%。两组临床疗效经Ridit 分析,差异有统计学意义(P <0.05),详见表2。

表2 两组患者临床疗效比较

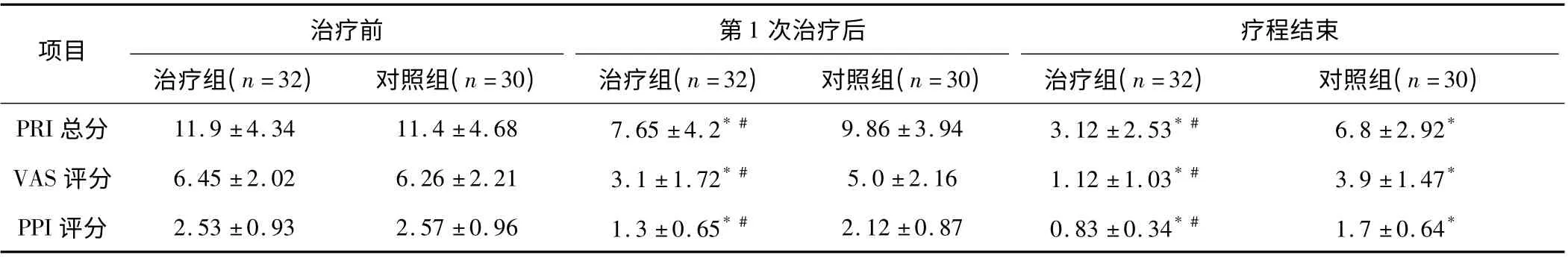

3.5.2 两组治疗前后疼痛积分比较 治疗前两组患者的PRI 总分、VAS 评分、PPI 评分指标组间比较均无明显差异(P >0.05)。第1 次针刺治疗后,治疗组上述各项指标均较治疗前明显改善(P <0.05),对照组上述各项指标均较治疗前无明显差异(P >0.05),组间比较差异有统计学意义(P <0.05);在疗程结束后两组各项指标均较治疗前明显改善(P <0.05),组间比较差异有统计学意义(P <0.05),提示治疗组在疼痛症状缓解方面优于对照组,且缓解疼痛的即时效果明显,详见表3。

表3 两组治疗前后PRI 总分、VAS 评分、PPI 评分比较(±s,分)

表3 两组治疗前后PRI 总分、VAS 评分、PPI 评分比较(±s,分)

注:与治疗前比较,* P <0.05;与对照组比较,#P <0.05。

次治疗后 疗程结束治疗组(n=32) 对照组(n=30) 治疗组(n=32) 对照组(n=30) 治疗组(n=32) 对照组(n=30)PRI 总分 11.9 ±4.34 11.4 ±4.68 7.65 ±4.2* # 9.86 ±3.94 3.12 ±2.53* # 6.8 ±2.92项目治疗前 第1*VAS 评分 6.45 ±2.02 6.26 ±2.21 3.1 ±1.72* # 5.0 ±2.16 1.12 ±1.03* # 3.9 ±1.47*PPI 评分 2.53 ±0.93 2.57 ±0.96 1.3 ±0.65* # 2.12 ±0.87 0.83 ±0.34* # 1.7 ±0.64*

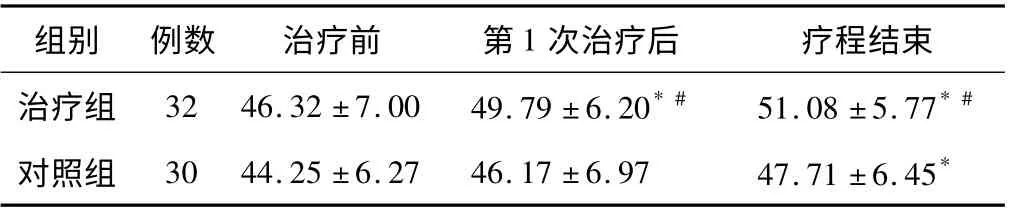

3.5.3 两组治疗前后斜方肌sEMGmpf 比较 治疗前两组的斜方肌sEMGmpf 比较,差异无统计学意义(P >0.05)。第1 次治疗后,治疗组斜方肌sEMGmpf较治疗前明显改善(P <0.05),对照组较治疗前无明显差异(P >0.05),组间比较差异有统计学意义(P <0.05);在疗程结束后两组斜方肌sEMGmpf 均较治疗前明显改善(P <0.05),组间比较差异有统计学意义(P <0.05),提示治疗组在提高斜方肌抗疲劳能力方面优于对照组,且即时效应也比较明显,详见表4。

表4 两组患者治疗前后斜方肌sEMGmpf 比较(±s)

表4 两组患者治疗前后斜方肌sEMGmpf 比较(±s)

注:与治疗前比较,* P <0.05;与对照组比较,#P <0.05。

组别 例数 治疗前 第1次治疗后 疗程结束治疗组 32 46.32 ±7.00 49.79 ±6.20* # 51.08 ±5.77*#对照组 30 44.25 ±6.27 46.17 ±6.97 47.71 ±6.45*

4 讨论

关于颈椎病的发病机制,既往研究多局限于颈椎骨及椎间盘的改变,近年大量研究表明,颈椎病的临床症状发生发展与颈肌病变密切相关[6]。有研究认为本病是由于颈部相关肌肉发生损伤后痉挛,从而导致颈椎间或颈椎与其相邻组织的相对位置发生改变后引起的综合征[9],并且认为颈椎周围肌群在颈椎病的发展和临床治疗的各阶段,各环节都发挥了重要的作用[10]。颈肌退变与劳损是引起颈型颈椎病的主要因素[11]。因此临床治疗颈椎病的关键之一是缓解颈部肌肉痉挛、解除疼痛,阻止病情发展,恢复颈部软组织的功能。

表面电极肌电图是一种全新的无创的检查方法,通过表面电极采集活动肌的生物电信号。肌电信号可以在很大程度上反映肌肉活动水平和功能状态的改变,因而表面电极肌电图在肌肉运动负荷分析和疲劳评价等研究领域有较好应用价值,为康复医学和运动医学的诊断和治疗提供了帮助。运用表面肌电信号等无创方法进行颈痛的研究亦是目前的热点[12-16]。

腹针是薄智云教授创立的一种新型针法,是通过针刺刺激腹部穴位调节脏腑功能失衡来治疗全身疾病,是以腹部神阙布气假说为核心形成的一个微针系统。腹针疗法通过针刺腹部经穴调节脏腑输布精、气、血的功能,从而能治疗颈椎病引起的各种临床症状。中医认为颈椎病的病机为脾肾两虚、气血不足、营卫不固、风寒湿邪乘虚而入。故治病求本,取关元穴深刺以补肾为其主穴。中脘穴是胃之募穴,胃与脾相表里,深刺中脘补脾为其辅穴。滑肉门穴是足阳明胃经的穴位,胃是水谷之海,化生精微,主生营血。其经多气多血,故主血所生病。中刺可疏通上肢和头部的经气,是其佐穴。商曲穴在腹部的全息图中对应颈与肩的结合部,浅刺可改善颈部血液循环,使颈部疼痛症状缓解。诸穴合用,处方形成了从脏腑、经络和局部的整体临床治疗体系,故可有效治疗该病。

腹针疗法以其无痛、处方规范、定位准确等特点,临床运用屡获疗效。本研究采用腹针治疗颈型颈椎病并与假腹针对照,旨在更确切地评价腹针治疗颈椎病的临床疗效,为临床提供循证医学证据。本研究结果表明,腹针疗法可明显缓解颈椎病患者的颈肩部疼痛症状及改善斜方肌的疲劳状态,且缓解疼痛的即时效应明显,其疗效明显优于假腹针疗法。基于腹针疗法无痛、起效快的特点,对于初期表现颈肩部疼痛和肌肉僵硬的患者,腹针疗法可作为首选治疗方法,值得临床进一步推广应用。

[1] Hanvold TN1,Wærsted M,Veiersted KB. Long periods with uninterrupted muscle activity related to neck and shoulder pain[J]. Work,2012,41(Suppl 1):2535-8

[2] Naidoo RN,Haq SA.Occupational use syndromes[J].Best Pract Res Olin Rheumatol,2008,22(4):677- 91

[3] 傅惠兰,曲姗姗,陈俊琦,等.腹针配合McKenzie 疗法对颈型颈椎病的镇痛效果[J].中国康复医学杂志,2013(5):418-422

[4] 高军权,李霞.腹针配合中药热敷治疗颈型颈椎病58 例[J].针灸临床杂志,2010(8):19-20

[5] 郭元琦,陈丽仪,符文彬,等.腹针治疗颈型颈椎病63 例观察[J].中医药学刊,2005(3):539-540[6] 贾连顺.颈椎病的现代概念[J]. 脊柱外科杂志,2004(2):123-126

[7] 中国康复医学会颈椎病专业委员会. 颈椎病诊治与康复指南(2010 版)[G].北京:中国康复医学会,2010:1-7

[8] 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994:186

[9] 姜淑云,房敏,左亚忠,等. 颈部肌群与颈椎病[J]. 颈腰痛杂志,

2006(3):235-238

[10] 周述强,张敏霞.颈椎相关肌肉慢性损伤与颈椎病[J].安徽中医临床杂志,2003(3):247-248

[11] 杨世斌. 颈肌与颈型颈椎病的关系[J]. 颈腰痛杂志,2008(1):77-79

[12] 阮春鑫,陈兴奎,郭飞.基于表面肌电信号分析针刺治疗颈型颈椎病的临床研究[J].浙江中医杂志,2013(7):520-521

[13] 吕强,朱清广,房敏,等. 微调手法对颈椎病患者颈肌疲劳程度影响研究[J].时珍国医国药,2011(10):2406-2407

[14] Sommerich CM,Joines SM,Hermans V.Use of surface electromyography to estimate neck muscle activity[J]. J Electromyogr Kinesiol,2000,10(6):377

[15] 王诗忠,王心城,宋红梅.基于表面肌电信号特征分析针刺对颈部肌群的效应[J].福建中医药大学学报,2011(1):1-3

[16] Wakefield E1,Holtermann A,Mork PJ.The effect of delayed onset of muscle soreness on habitual trapezius activity[J]. Eur J Pain,2011,15(6):577-83