大陪审团迷思

姜川

大陪审团迷思

姜川

2014年11月28日,密苏里州圣路易斯县爆发了一场大骚乱,并在美国多地引起大规模的抗议示威,引起全球的关注。骚乱、示威缘起于11月24日大陪审团决定对于去年年8月9日在弗格森镇开枪打死黑人青年布朗(Michael Brown)的白人警察威尔逊(Darren Wilson)不予起诉。此事在美国引起了轩然大波,随后纽约大陪审团12月3日做出类似决定,对掐死该市黑人青年加纳(Eric Garner)的涉案警察不予起诉,也引起了波及全美的抗议。

这两个案件在国际社会引起极大关注,在中国也有大量的报道,原本大家不太熟悉的大陪审团制度也渐渐走入视野。或许是时候更进一步了解一下该制度背后的历史、现状与争议,这有助于我们更好地理解和借鉴美国司法制度,也更有助于我们思考在司法越来越职业化的现在,如何让普通非法律工作者有效参与司法过程。

大陪审团的工作

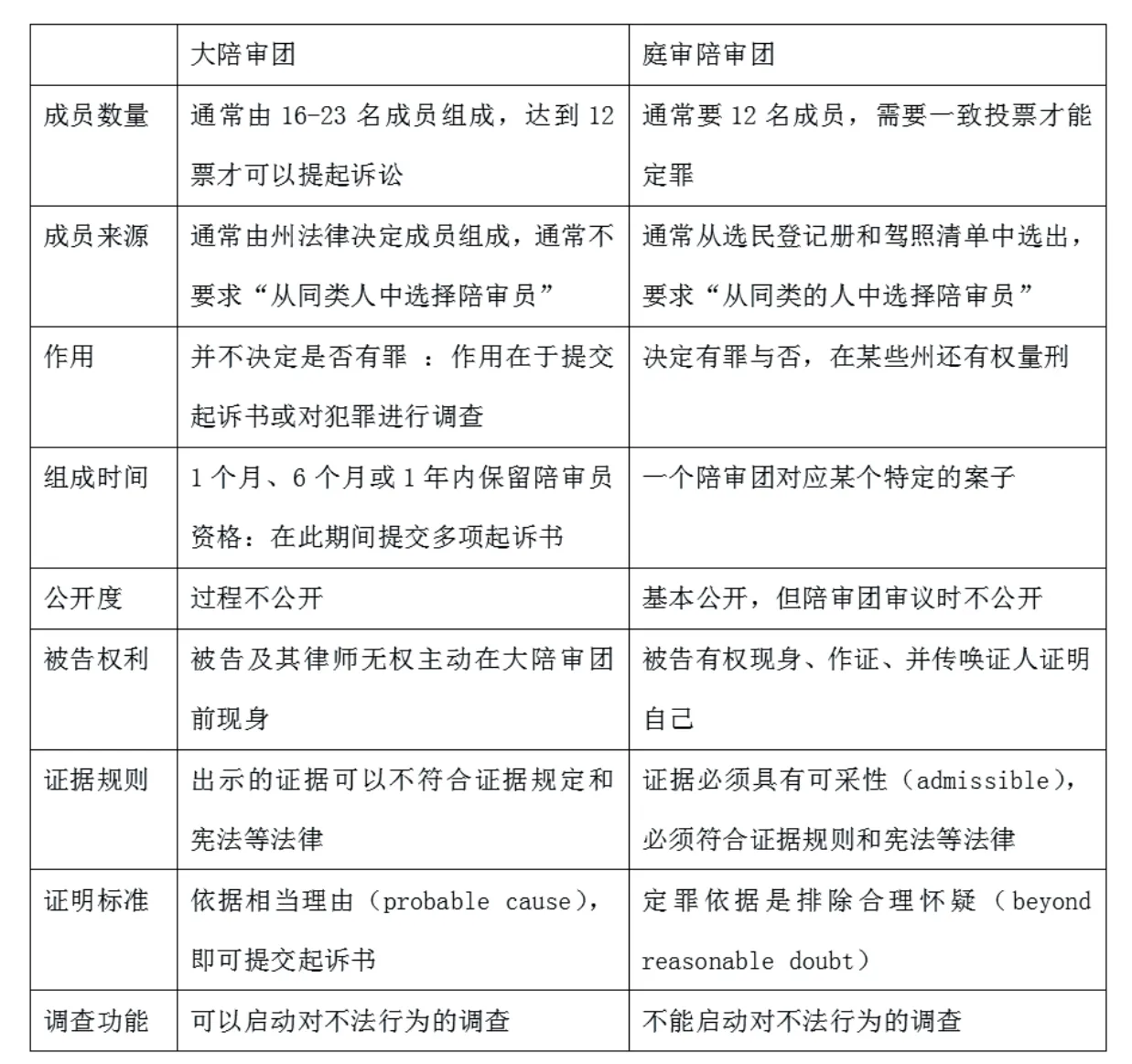

大陪审团的基本职能是在刑事诉讼中审查起诉,因此又称为“起诉陪审团”。大陪审团依据提交给他们的证据进行裁判,如果证据达到合理谨慎的一般普通人认为被告人可能犯罪的标准,那么由大陪审团签署起诉书。大陪审团(grand jury)与影视剧中常见的庭审陪审团(trial jury)在很多方面都有所区别,具体差别参见下表。

历史与现状

大陪审团起源于12世纪的英国,早期大陪审团主要是通过调查界定可能有罪的市民,后来大陪审团发展出第二个功能:保护公民免受不公平刑事指控。早期美国作为英国的殖民地,也引入了陪审团制度。1635年,马萨诸塞殖民地建立了北美第一个大陪审团,然后,其他殖民地也都相继建立了大陪审团制度。18世纪,北美殖民地与英国王室之间的利益冲突不断激化。大陪审团作为当地居民的代表,在审判中竭力与代表王室利益的检察官抗争,以维护殖民地的利益。特别是在美国独立战争之前,大陪审团经常被殖民地人民用作对抗英国统治的工具。例如,在1765年的“印花税法暴乱案”中,波士顿的大陪审团就拒绝起诉地方的民众领袖。而那些亲英派人士被大陪审团以“叛国罪”起诉的情况则屡见不鲜。由于大陪审团在反对英国王室专制的斗争中发挥了积极的作用,所以美国在1776年独立之后,人民对大陪审团制度表现出极大的尊重,并将它写入在1791年成为美国宪法组成部分的“权利法案”,其第五修正案明确规定:“任何人都不应因可能会被判处死刑之罪或其他重罪而接受审判,除非有大陪审团的调查报告或起诉书为据。”

随着经济的发展与陌生人社会的形成,大陪审团已经日渐不符合英国的国情。著名法学家边沁鞭辟入里地批评大陪审团只代表上层阶级的利益,效率低下,而且暗箱操作,应该弃用。在一波波的反对声浪中,1948年英国通过《刑事司法法令》,彻底废除了大陪审团。英联邦的其他国家也先后放弃了这一制度。

美国是现在世界上唯一采用大陪审团进行案件分流的国家。美国联邦制下,联邦和各州是不同的司法辖区,宪法修正案的规定只针对联邦司法辖区,因此所有联邦的重罪都需要经过大陪审团,但对各州并无强制约束力。尽管各州还保留着大陪审团的规定,但自从20世纪末世纪之交的进步时代掀起第一波反对大陪审团的浪潮以来,大陪审团常规性适用的州逐渐减少,目前只有一半的州还常规性地使用大陪审团,22个州在不同的案件中强制要求使用陪审团。

现在的趋势是使用控辩双方在场的治安法官居中裁定,取代仅仅控方陈述的大陪审团裁定,由治安法官决定现有证据是否可以让普通谨慎的人合理怀疑被告人的确可能从事了犯罪,以此来决定案件是否应进入法院庭审程序,从而起着案件分流的作用,并保证被告人接受大量和长期的刑事诉讼责任是公平的。

对大陪审团制度的批评

如果只看理论,大陪审团是美国人权保障的一道屏障而应该给予很高的评价,美国最高法院在Wood诉Georgia案中就强调“历来,大陪审团在被认为是无辜的人反对草率、预谋和暴虐的迫害的重要防卫机制;它在社会中发挥着非常重要的功能:其居中于指控者和被指控者之间,无论被指控人是个人、少数族裔或其他群体,来决定指控是否有道理或是否被胁迫力量或预谋和个人的恶意所支配”。然而理论是一回事,实践又是另一回事,运行中的大陪审团往往走样,从而引来关于大陪审团的各种批评,这些批评也从一个侧面说明,为何大陪审团制正在逐渐衰弱。

1.不符合当前的时代与语境

大陪审团发端于13世纪,当时的英国正处于自给自足的农业社会和封闭的熟人社会,社区内的人们相互之间对于被告人的公共声誉和所作所为较为了解。但随着资本主义和商业发展,人员流动形成陌生人社会,大陪审团裁决的对象往往他们并不知道,其作为公共声誉裁判者的角色遇到困难,其裁判很难符合现代法治对于可预期性的要求,因而其理论基础受到冲击。

大陪审团被广泛尊崇的背景在于对抗专制王权,无论在英国的资产阶级革命还是在美国的独立进程中,大陪审团都起着限制王权、保护普通人人权的作用,但随着各种刑事司法制度的建立,肆意进行刑事追诉的可能性大大降低,由此大陪审团的人权保障功能被大大削弱。

大陪审团作为独立的机构,独立于所有的机构,仅仅对自己的内心负责,这一点可以使其对抗强权,也容易引起失控,尤其在法律逐渐复杂化的现在。非法律专业人士很难进行理性判断,由此裁决过程中的情感因素难以被克服,一方面他们常常让那些明显应当被绳之以法的人逍遥法外,另一方面又常常使那些无辜的人经受诉讼之累。

2.成员组成能力不足且不具代表性

大陪审团的组成理论上应该是由当地的有智慧的人和当地不同地区的代表组成,由他们代表社区来对重罪进行起诉。在历史上的确也存在有代表性的当地精英组成的大陪审团审案,然而现在早已不可能。在实践中,由于大陪审团要在很长一段时间内占用较多的日常时间,所以大陪审团往往是由退休人士、在家工作的人士和其他闲人组成,这些人既不能代表所在的社区,也往往并不是当地的智者。他们也很难胜任陪审工作,并没有能力提出切中要害的问题,对当地情况当地政府也不够了解,对法律的正当程序亦知之甚少。与此同时,陪审员没有阅读法律指令的义务,事实上他们也很少阅读相关资料,他们仅仅基于检察官的指控和检察官决定传唤的证人就做出判断也就不足为怪了。

此外在庭审陪审团的选择中,控辩双方可以因为偏见或其他原因进行陪审员回避,但在大陪审团成员选择中不存在这种回避,由此大陪审团成员内部可能本身就带有偏见。

3.受到的宪法性约束不足

作为刑事被告人保护令的宪法第六修正案,在大陪审团审理时很大程度上是不适用的。在1992年美国最高法院审理的U.S. 诉 Williams案中明确:“在被调查的被告人从来也没有在大陪审团前作证和呈上对己有利证据的权利……大陪审团从来就不是为听取双方立场而设立的,大陪审团的任务就是审查检方有没有显示被告人的确有犯罪可能性。”被告人既无权自主呈上有利证据,检方也无义务必须呈交有利于被告人的证据,第六修正案下的与证人对质并交叉询问的权利被虚置,此外被告人在大陪审团阶段也不享有没有宪法第六修正案规定的律师会见权利。

保护刑事被告,限制检察官权力的非法证据排除也在大陪审团审理时不适用,1974年美国最高法院在U.S. 诉 Calandra案中明确“非法搜查、扣押得到的证据在大陪审团审理时不适用非法证据排除规则,因为非法证据排除规则是为了降低警察未来的不法行为,而大陪审团流程并不会导致这一结果”。由此法院认为非法证据排除规则的这一阻吓价值难以抵消使用规则给大陪审团诉讼所增加的效率成本,因而该规则也被虚置。

此外大陪审团审理时不被采用的宪法性限制还是很弱,例如,被告人在大陪审团审理时被要求传唤而不出庭,则会被认为藐视法庭,在接下来的大陪审团审理期间将被羁押;又如检察官提交的所有证据都必须保密,除非在庭审时被要求公开,陪审员和记录员都不允许泄露大陪审团审理时发生的事情等。

4.成为检察官的橡皮图章

大陪审团本来的设计是作为保护公民免受政府无理起诉的独立屏障,通过其制约政府与检察官的权力,然而现实中大陪审团不过是检察官的“橡皮图章”。陪审员缺乏能力和知识来判断复杂的案件和联邦法律,这使得他们被经过良好训练且经验丰富的检察官所左右,通常他们只面对检察官方面的证据并很容易被说服,几乎总是会对检察官怀疑的人提起指控。难怪纽约州前首席法官Sol Wachtler会戏称,“检察官对大陪审团影响如此之大,甚至可以让大陪审团起诉一个火腿三明治!”

5.成为调查的手段

大陪审团在实践中对被告人保护几乎没用,但对检察官非常有用。“其保护功能逐渐降低,而其调查功能逐渐增强,制度走向了美国立国国父们所设想的反面,大陪审团成为国家对公民进行调查的工具”和政治斗争的工具。

因为大陪审团的传票功能强大且要求保密,例如大陪审团可以要求证人在没有律师的情况下提供证言;大陪审团调查期间的证据开释调查可以被检察官在之后的审判中使用;在大陪审团调查时可以不遵守非法证据排除等宪法性限制;大陪审团可以通过提供赦免,让证人强制作证等等,这些调查手段比普通调查限制更少且更容易得到信息,由此大陪审团往往被检察官滥用。由此大陪审团变成国家对公民的压迫工具和群体间政治斗争的工具。

大陪审团制度的革新建议

大陪审团在受到大量批评时,律师、法官、学者都支持促进陪审团独立和加强职能审查的改革。20世纪70年代到80年代,有数州开始对陪审团进行改革,主要涉及以下几方面:赋予大陪审团听审的对象享有作证的权利;禁止使用宪法规定听审时不被采纳的证据;严格限制传闻证据的使用;允许中立的治安法官审查大陪审团的记录,以审查程序的正当性;要求检察官出示在那时已知的所有为被告开脱罪责的证据等方面。

虽然州法处于缓慢的变革中,但是联邦法下大陪审团并没有太大的变革,2000年刑事辩护律师协会(NACDL)也成立了一个委员会发布了《联邦大陪审团改革报告与“权力提案”》试图推动联邦大陪审团改革。这是1977年美国律师协会(ABA)发布《大陪审团改革报告》并推动部分州辖区内大陪审团制度改革后,美国律师界基于州法改革的经验对于联邦大陪审团问题抓出的“药方”,这些建议非常全面地综合了各种改革方案,其建议的要点大概为以下十条:

1. 证人在大陪审团中应该有权有其顾问(通常是律师)陪同,顾问仅在该证人被询问时可以允许进入陪审室并给其证人以建议,但顾问不能直接向陪审团陈述。

2. 检察官不能故意不出示其所掌握的但有利于被告人或不利于检方的证据。这种出示义务不包括涉及到可信性的证据,如陈述前后不一致等。

3. 检察官不能向大陪审团出示那些他/她知道是会在庭审中不予采信的证据。

4. 被告人应有权在大陪审团前作证,检察官应通知被告人作证,除非通知造成被告人可能逃逸、危害他人、妨碍司法或在合理范围内无法通知到被告人。被告人同样可以向大陪审团提交信息或证据。

5. 证人有权获得其在大陪审团调查期间证词的文字记录。

6. 大陪审团不能将被起诉的被告称为未被起诉的共犯或者犯罪嫌疑人。

7. 所有未获得豁免(即未获得保证证言不会用来反对自身)的被告人在大陪审团讯问前都需要进行米兰达警告。(“你有权保持沉默。如果你不保持沉默,那么你所说的一切都能够用来在法庭作为控告你的证据。你有权在受审时请律师在一旁咨询。如果你付不起律师费的话,法庭会为你免费提供律师。”)

8. 除非有合理的理由,所有大陪审团调查前向证人发出的传票需要提前72小时签发。

9. 大陪审团需要有意义的陪审团指令,包括陪审团的义务和权利,以及他们应该考虑的指控,指控中所有的对大陪审团的指令、建议 、评论都应该被记录并应在大陪审团签发起诉后在审前开示阶段发放给被告,法庭可依自由裁量权因检察官在记录中的不当指引而驳回起诉

10. 当被告人明确要求行使其不得自证其罪的特权时,检察官不能强制传唤被告人。

从这十条中可以看出,大陪审团改革主要方向在于增强陪审员在陪审程序中的专业知识,降低检察官的自由裁量权,增强陪审程序的对抗化,以维护陪审程序的公正性。

启示

在司法越来越职业化的现在,如何处理好司法职业化与司法民主化之间的矛盾是个世界性的难题,这个问题在我国也经历了持久的争论,在实践中的突出表现是如何合理设置使得我国的人民陪审员与人民监督员制度能发挥其功能。在目前我国的讨论中,往往会借鉴大陪审团制度来分析我国的人民监督员制度,它山之石可以攻玉,英美大陪审团制历经700多年,其历史积累了很多方面的经验,的确在很多方面值得我们学习,尤其是大陪审团在对抗不合理的诉讼威胁时起到的稳定功能,对于完善“疑罪从无”制度, “加强人权司法保障”具有很强的借鉴价值。

除了借鉴大陪审团的经验外,我们也应该看到的是大陪审团在世界范围内更类似于农耕社会法律的孑遗,其制度的不合理一面更值得我们去关注,避免司法民主化变成民主虚无化;同时美国理论界实务届一直对大陪审团改革提出各种建议,这对于我国如何发扬“人民司法”的光荣传统,如何进行更细致的制度设计或许也有助益。

(姜川,中国政法大学司法文明协同创新中心法学理论专业博士研究生。)

——以“被告人会见权”为切入的分析