塔河油田外围超深碳酸盐岩储层深度酸压改造技术研究与应用

胡文庭,何晓波,李楠,关海杰,杨玉琴

(中国石化西北油田分公司工程技术研究院,新疆乌鲁木齐 830011)

塔河油田外围超深碳酸盐岩储层深度酸压改造技术研究与应用

胡文庭,何晓波,李楠,关海杰,杨玉琴

(中国石化西北油田分公司工程技术研究院,新疆乌鲁木齐 830011)

根据塔河油田外围碳酸盐岩储层超深、高温和高压的特点,针对塔河油田油井完井后大多无自然产能、需要通过深度酸压改造技术建产的实际情况,研发了深度酸压改造技术并在油田现场取得了较好的增油效果。该技术解决了塔河油田外围区块超深井碳酸盐岩储层深度酸压改造的难题。

塔河油田;碳酸盐岩;酸化压裂;储层改造

塔河油田位于新疆塔里木盆地沙雅隆起阿克库勒凸起西南部,主力油层奥陶系属深层碳酸盐岩储层[1],酸压工艺技术为投产、增产的一项主要技术。但随着近年油田勘探开发的深入,外围区块储层埋深不断增大(超过7 000 m)、温度不断增高(超过150 ℃),油气储集体的类型及成因也与塔河油田主体区块存在较大的差异。上述因素导致这些区块的地层破裂压力高、储层不易压开,同时由于工作液耐温性能不足,难以实现深度酸压改造。

针对上述问题,对塔河油田外围超深碳酸盐岩储层深度酸压改造技术进行了研究与现场实践,并取得了良好的效果,初步解决了塔河油田超深井碳酸盐岩储层深度酸压改造的难题。

1 储层特征及酸压改造难点

1.1 储层地质特征

塔河油田奥陶系碳酸盐岩储层埋深5400~7 300 m,压力系数1.1左右,地层温度120~150 ℃,储层具有超深、高温、高压的特点[2]。奥陶系基质岩块基本不含油,平均渗透率0.018×10-3μm2,孔隙度0.04%~5.24%[3],储集空间为裂缝和溶洞,其储集空间类型为裂缝型、裂缝~孔洞型、裂缝~溶洞型,后两类较为普遍,油气渗流通道以裂缝为主。储集性能主要受裂缝和溶蚀孔洞发育的影响,储层分布差异大。原油物性较差,部分原油属中-高含硫、含蜡、高黏的重质原油。先期主要采用裸眼完井,油井完井后大多无自然产能,需要通过酸压改造建产。

1.2 酸压改造难点

随着勘探开发进程的推进,塔河主体区块外围(托甫台、艾丁北、于奇东地区)区域奥陶系储层埋深逐渐增大(超过7 000 m),油藏经长期深埋、压实,成岩和后生作用强烈,岩溶作用较弱,储层致密。以上因素导致塔河油田外围区块的地层破裂压力、延伸压力高,塔河外围区块地层破裂压力梯度高达0.022 MPa/m左右,远高于塔河主体区块0.016~0.018 MPa/m的破裂压力梯度,致使该区域储层改造作业地面施工压力过高,且难以实现深度酸压技术改造。

2 酸压改造技术[4-5]

2.1 降低施工压力技术

2.1.1 压前预处理措施

深度射孔技术、酸液浸泡预处理及燃爆诱导压裂技术是储层改造常用的降低储层破裂压力的压前预处理措施,能够克服地层较高的破裂压力,降低施工难度。

燃爆诱导压裂技术可在近井地带形成多条径向裂缝,消除井壁周围的应力集中,然后进行后续大规模酸压施工,进一步延伸已有裂缝,这样井筒周围就可以形成多条有高导流能力的酸蚀裂缝,远井地带储层的渗透性也得到了有效的改善。随后采用胶凝酸酸化预处理地层,解除地层近井地带污染,改善近井渗流通道,促进地层吸液,确保施工近井地带裂缝顺利延伸。

2.1.2 优化管柱结构

基于问题的学习模式 20世纪60年代,McMaster University Medical School把基于问题的学习模式(Problembased learning,PBL)真正引入教育中并逐渐推广应用。英文中关于“问题”主要有“problem”和“question”。《教育大辞典》中把问题(problem)也称作“难题”,需要依据策略和知识经验重新组合。而简单的问题(question)可依据已有的知识立即做出应答[4]。基于问题的学习模式中的“问题”(problem)指的是学习情境,学习者必须付出一定的努力才能达到教学目标,故用“problem”而非“question”。

为了充分提高施工过程井底有效压力,在固井质量良好的前提下,酸压施工可以采用“油管浅下”的方法:全井尽可能采用4″及31/2″油管施工,同时井筒下部不下入油管。与传统的酸压施工管柱下至管脚的做法相比,在排量4.5 m3/min的情况下,施工摩阻减小到10 MPa左右。

2.1.3 压裂液加重

针对外围探井,采用耐温140 ℃、密度1.3~1.5 g/cm3低伤害加重压裂液体系。实验室对加重压裂液破胶性能、岩心伤害率、滤失性能进行了评价,结果显示加重后各项性能均达到现场施工要求。

2.1.4 使用140 MPa井口及施工车组

对于常规压力系数地层而言,若是采用140 MPa井口及车组施工,井口施工压力可以达到125 MPa以上,施工过程将不会存在地层压不开及井口压力超限的问题,甚至多数井压裂液无需加重,即可以完全压开地层,且可以应对一些意外情况。

YQ8井2007年7月进行第一次酸压改造,采用105 MPa井口,施工期间最高排量1.8 m3/min,最高泵压达到95 MPa,施工过程中由于施工压力过高,施工被迫中断,未能达到改造储层的目的。YQ8井2014年1月进行第二次酸压改造,采用140 MPa井口,施工期间最高排量6.0 m3/min,最高泵压达到127.9 MPa,酸压施工对储层进行成功改造。

2.2 深度酸压技术

2.2.1 复合酸压技术

支撑裂缝导流能力实验结果表明:相同闭合压力条件下,随着铺砂浓度的加大,裂缝导流能力增高,但闭合压力的增加会减弱这一趋势,在填砂裂缝上进行酸蚀,能够继续再提高裂缝导流能力。尤其对于塔河油田油藏裂缝储层60~70 MPa的闭合压力条件下,填砂裂缝导流能力仅为10~30 μm2·cm(流量5 mL/min,陶粒30~50目);而酸液刻蚀填砂裂缝后,裂缝导流能力达到70 μm2·cm,比酸蚀前提高了2倍。

2.2.2 耐高温深穿透酸液体系

针对塔河油田酸压过程中常规酸液体系酸压有效作用距离短的问题,开展了新型酸液体系的研究,研制出高温地面交联酸的胶凝剂、交联剂,并开展了配方的筛选与综合性能评价。优选出的高温地面交联酸体系室温放置7天性能稳定,延迟交联时间3~4 min可调,酸岩反应速度较常规胶凝酸体系低一个数量级。同时进行了压裂液+自生酸深度酸压技术现场试验。该技术通过前期压裂液造缝降温,再采用大排量将具有深穿透、低溶蚀、缓速性能好等特点的自生酸基液顶至裂缝远端,提高酸蚀作用波及范围,实现深度酸压的目的。

(1)地面交联酸体系。地面交联酸体系主要由酸用稠化剂、酸用交联剂和其它配套的添加剂组成,通过聚合物稠化剂与交联剂的配合使用,使酸液形成网络冻胶体系。这种冻胶状态使其在地层的微裂缝及孔道中的流动极大地限制了液体的滤失,减缓了酸液中H+向已反应的岩石表面扩散, 使鲜酸继续向深部穿透和自行转向其它的低渗透层,随着酸液的进一步消耗,黏度随之降低, 易于返排,是目前最为有效的控制酸液滤失的手段。

实验室对高温地面交联酸综合性能进行了评价:高温地面交联酸的高温流变性能好,在150 ℃、剪切速率170 s-1下,恒温剪切60 min,测得酸液黏度仍保持在50 mPa·s以上;高温地面交联酸体系酸岩反应速度低于其它常规酸液体系一个数量级,其缓速性能明显优于其它酸液体系。

(2)自生酸体系。随着温度的升高,自生酸在改性黄原胶稠化剂的悬浮作用下,高聚合度羰基化合物(难溶于水)和盐类发生反应,逐渐生成酸的酸液体系(常温下反应速度极慢),具有深穿透、低溶蚀的特点,可减缓酸岩反应速率,加大酸蚀裂缝长度,实现深度酸压的目的。

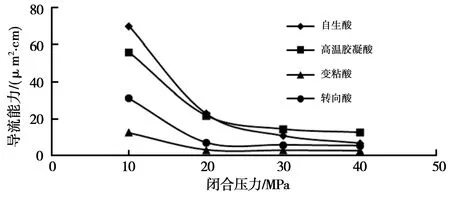

实验室对高温地面交联酸综合性能进行了评价:自生酸体系酸质量分数逐渐增大,90 min后,酸浓度趋于平缓,最高酸浓度达到18.0%,表明自生酸在地层中能够刻蚀岩石,增大裂缝的导流能力;自生酸体系适用于温度为90~150 ℃的储层,可达到深度酸压的目的;自生酸体系导流能力高于其它酸液体系,闭合压力高于20 MPa后,自生酸体系导流能力低于高温胶凝酸体系而高于变黏酸和转向酸体系(图1)。

3 现场应用效果

针对外围区块超深(大于6 500 m)、高温(大于150℃)、高破裂压力梯度(0.018~0.022MPa/m)等储层改造难点,通过应用压前预处理措施、140 MPa井口及管柱配套、压裂液加重、复合酸压技术和耐高温深穿透酸液体系等,解决了塔河油田超深、高破裂压力碳酸盐岩储层深度酸压改造的技术难题。

图1 四种体系酸蚀导流能力随闭合压力变化曲线

2011年10月,对塔河油田外围区块YB1-2X井段进行酸压,挤入地层总液量1 500 m3,最高泵压97 MPa,最大排量7.0 m3/min,加40/60目陶粒25.72 t。通过应用降低施工压力技术、复合酸压技术和耐高温深穿透酸液体系,成功实施了深度酸压改造作业。YB1-2X井压后初期自喷生产,日产液77.7 t, 日产油66.3 t,截至到目前,该井累增油2.3×104t。深度酸压改造技术的增油效果明显。

4 结论与建议

(1)通过采用压前预处理措施、配套140 MPa井口及管柱和压裂液加重技术,降低了施工压力;通过采用复合酸压技术和耐高温深穿透酸液体系,实现了深度酸压,并取得了良好的增油效果。

(2)由于塔河油田外围超深碳酸盐岩储层深度酸压改造的复杂性,后期还需加强优化深度酸压改造的工艺和提高液体的耐温性能。

[1] 赵海洋,林涛,陈朝刚.塔河油田碳酸盐岩油藏重复酸压可行性研究[J].石油钻采工艺,2009,31(1):113-116.

[2] 刘平礼,李年银,赵立强,等.轮南古潜山碳酸盐岩油气藏重复酸压理论与技术研究[J].钻采工艺,2006,29(6):80-82.

[3] 王志杰,青强,李春芹.薄互层特低渗油藏大型压裂弹性开发研究[J].石油天然气学报,2006,28(1):115-117.

[4] 张烨,李新勇,米强波,等.塔河油田深层碳酸盐岩水力加砂压裂试验与认识[J].新疆石油天然气,2006,28(2):73-77.

[5] 马飞,黄贵存,杨逸,等.深层裂缝性储层降滤失技术研究[J].石油地质与工程,2009,23(1):90-93.

编辑:刘洪树

1673-8217(2015)01-0115-03

2014-08-25

胡文庭,工程硕士,1986年生,2012年毕业于长江大学油气田开发专业,现从事储层改造技术及理论研究。

国家科技重大专项课题6“缝洞型碳酸盐岩油藏高效酸压改造技术”(2011ZX05014-006)

TE357.2

A